大豆双斑长跗萤叶甲综合治理研究进展*

高 宇,徐凤晓,李汉宇,王 迪,史树森

(吉林农业大学农学院/农业部(吉林)大豆区域技术创新中心,长春 130118)

双斑长跗萤叶甲(Monolepta hieroglyphica)属鞘翅目叶甲科,在国内各地区分布较广泛,为害多种作物[1-2]。该害虫在东北春大豆田主要以成虫取食大豆叶片危害,直接影响了作物的生长发育。因其成虫群集危害,成虫期较长,百株虫量高达400~1 400头,在大豆田产卵量高,近年来逐渐成为东北春大豆主要食叶类害虫之一,造成的危害日渐严重,并在局部地区暴发成灾,严重时作物被害株率达100%,被害叶率为85.2%[3-5]。如不及时防治,易造成该害虫的大发生,对农作物生产造成较大威胁[6-7]。对害虫为害特点了解不够,防治措施不到位,施药技术不当,可能是其在一些地区偏重发生的重要原因。实施大豆害虫绿色防控技术可有效减少农药使用量和使用次数,降低生产成本,确保大豆生产、农产品质量和农田生态环境安全。

1 识别方法

1.1 危害状

了解和掌握害虫的危害状及外部形态特征是正确识别和防治虫害的前提和关键。双斑长跗萤叶甲在大豆植株上自上而下取食叶片,被危害的大豆叶片上表皮或下表皮形成许多不规则斑块、缺刻或破孔,严重时仅剩叶脉,影响光合作用而造成减产[5]。

1.2 形态特征

成虫:体长3.6~4.8 mm,宽2~2.52 mm,长卵形,棕黄色,具光泽;触角11节,丝状,端部色黑,长为体长2/3;复眼大卵圆形;前胸背板宽大于长,表面隆起,密布很多细小刻点;小盾片黑色,呈三角形;鞘翅布有线状细刻点,每个鞘翅基半部具l近圆形淡色斑,四周黑色,淡色斑后外侧多不完全封闭,其后面黑色带纹向后突伸成角状,有些个体黑带纹不清或消失;两翅后端合为圆形;后足胫节端部具1长刺。

卵:椭圆形,长0.6 mm,初棕黄色,表面具网状纹。

幼虫:体长5~6.2 mm,白色至黄白色,体表具瘤和刚毛,前胸背板颜色较深。

蛹:长2.8~3.5 mm,宽2 mm,白色,表面具刚毛。

图1 双斑长跗萤叶甲各虫态及其危害状

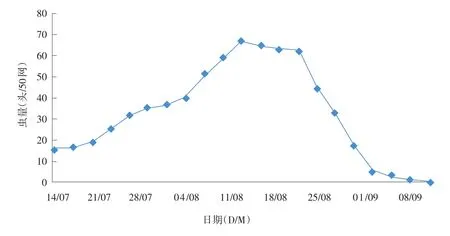

2 发生规律

双斑长跗萤叶甲在大部分地区一年发生一代,以卵在地表下0~15 cm处越冬,第二年5月中下旬越冬卵开始孵化,一般6月下旬至7月上旬始见成虫在大豆上活动为害,7月上中旬虫口数量开始上升,在大豆田间发生危害的高峰期为7月26日至8月22日,田间盛发期40 d,以后成虫种群数量逐渐下降,8月中旬后虫口数量逐渐下降,8月31日至9月12日成虫基本消亡[4]。

幼虫生活在土中,主要取食杂草根系完成生长发育,幼虫共3龄,经过30~40 d老熟幼虫做土室化蛹,蛹期7~10 d。成虫羽化后经20 d开始交尾,卵散产。成虫有群集性、弱趋光性,在大豆植株上一般自上而下地取食,日光强烈时常隐蔽在下部叶背,成虫具有弱的假死性,能短距离飞翔,一般一次飞翔2~5 m,成虫一生可交尾多次。在晨昏气温低于8℃或风雨天,成虫喜躲藏在植物根部或枯叶下,气温高于15℃时,成虫活跃。初羽化的成虫在田边杂草上生活,约经15 d转移到豆田为害[8],成虫初迁入农田时呈现点片危害,达到危害高峰时向外扩散,迁入相邻的农田危害[9]。干旱年份发生为害重[10]。

3 综合治理对策

3.1 防治策略

双斑长跗萤叶甲发生规律与本地主要农作物的生长期相吻合,越冬场所较复杂,是一种高温、干旱型突发性的多食性害虫[10]。在防治策略上应坚持以“先治田外,后治田内”的原则防治成虫,同时,坚持预防为主、综合防治的方针,采取以农业防治为基础,辅以生物防治和物理防治,重点推广无公害化学防治的综合治理对策,控制该虫为害及减缓该虫抗药性的产生。

3.2 测报技术和经济阈值

调查种群数量是害虫测报的基本环节,由于双斑长跗萤叶甲具有一定的飞行能力,目测法调查具有一定难度,所以常采用网捕法。有色黏板和真空吸虫机也是有效的调查和检测技术。

大豆生产中使用有效药剂2.5%高效氯氟氰菊酯EC和90%灭多威DP防治双斑萤叶甲时,其经济危害允许水平分别为2.81%和2.91%,经济阈值分别为193.6和199.5头/百株[4]。成虫密度与大豆瘪荚率的关系符合逻辑斯蒂模型y=8.720/(1+e(0.7189-0.0260x)),与百粒重之间的关系符合二次曲线模型y=19.608 5-0.155x+0.002 4x2,与大豆产量的关系符合修正指数模型y=53.207 8+33.408 9×0.940 8x,与产量损失间的关系符合二次函数模型y=-0.602 8+1.812 6x-0.025 8x2[4]。这为制定合理的综合治理对策提供了依据。

图2 双斑长跗萤叶甲种群消长动态

3.3 防治措施

3.3.1 农业防治

农业防治是双斑长跗萤叶甲综合治理的基础。解决该虫为害的根本措施需从耕作制度和作物布局等方面着手。合理调整作物种植结构,玉米、大豆、棉花、水稻、高粱、大白菜等均为该害虫嗜好的寄主植物,在大豆田附近种植其他作物,减少该虫的生存场所。杂草是该虫的重要寄主,为其初羽化成虫提供食料,杂草下的土壤又是产卵、幼虫生长发育的主要场所,因此,铲除田间地边杂草,特别是稗草,破坏害虫的生活环境是重要的控制手段。深翻土壤、浅锄地边空闲地等耕作措施可有效减少虫口密度,降低越冬基数;秋耕冬灌;合理施肥,提高植株的抗逆性;防治后的及时补水、补肥,促进作物的营养生长及生殖生长。同时,要进一步明确该虫的寄主转移规律,切断该虫生活周期的连续性,有效地控制种群发生;还要开展大豆品种对该虫的抗性以及诱集或驱避植物研究。

3.3.2 化学防治

目前,化学防治仍是目前防治双斑长跗萤叶甲防治的主要措施,在今后的综合治理中也将占有重要地位。要严格执行害虫防治阈值,合理使用农药,减少施药次数和用药量。在适当的防治时期,在主要寄主植物进行药剂喷雾防治,对成虫有较好的防治效果。在成虫发生期,2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂2 000倍液[11-12]、或20%氰戊菊酯乳油1 000倍液[13-14]、艾美乐70%WG 2 g/667m2、4.5%瓢甲敌乳油1 500倍液、2.5%绿色功夫2 000倍液等药剂的防治效果较好可有效控制该虫[15]。因该虫具有短距离迁飞的习性,一定要在发生区域进行统防统治才能取得良好的效果。研发低毒、高效的化学药剂是未来重要的发展方向,同时要加强田间种群抗药性水平监测与研究,制定适当的抗药性治理策略。

3.3.3 生物防治

在田地边种植生态带以草养害,保护利用天敌,天敌主要有瓢虫、寄生蜂、蜘蛛等。此外,生物制剂棉铃虫核型多角体病毒WP 450.0 g/hm2也具有很好的防治效果,不过持效性相对较差[16]。植物精油对成虫具有明显的熏蒸作用,利用黄花蒿精油和野艾蒿精油进行熏蒸处理后的校正死亡率较高,对乙酰胆碱酯酶活力有明显的抑制作用,对酸性磷酸酯酶、碱性磷酸酯酶活力表现出一定的抑制作用,对谷胱甘肽-S-转移酶表现出明显的诱导作用[17-18]。还应重点开展天敌昆虫资源调查及其生物学习性研究,适时开展天敌的人工饲养、异地引种等,同时,筛选和开发有效的生物农药,加强性信息素诱集技术、植物源挥发物诱集或驱避技术等研究和应用。

3.3.4 物理防治

成虫具有群集性和趋嫩为害习性,在豆田周围的杂草上,利用网捕法人工扑杀成虫可有效降低其虫口基数。研究发现利用杀虫灯或有色黏板板能诱集到一定数量的成虫[19],为今后研发基于害虫视觉行为学的物理机械防治技术提供了新途径和新方法[20]。

总之,要建立一个持续、高效的双斑长跗萤叶甲综合治理体系,为大豆绿色生产提供保障。