中国家庭儿童养育成本及其政策意涵*

马春华

(中国社会科学院 社会学研究所,北京 100732)

一、研究背景

儿童的诞生会给生育他们的父母、第三方(诸如其他家庭成员、所有同时代的人、未来的人)和儿童自身都带来成本和收益。在传统社会,儿童的成本和收益都由其父母支出和获得。而在现代社会,在儿童收益日益社会化的情况下,儿童不再是父母的私人物品,而成为公共物品或社会投资品。如果儿童成本还只是由家庭和父母负担,那么儿童养育就只能建立在道德承诺和社会规范的基础上[1]。如果这种道德承诺和社会规范无法维系,同时儿童成本又随着社会经济环境的变化呈上升趋势[2],那么无法依靠自己或家庭承担儿童成本的夫妇就会选择不生或者少生,整个社会就会面临生育率的持续下降或低迷[3]。

要解决这个问题,就必须解决儿童成本私人化和儿童收益社会化之间的脱节和错位。在现代社会中,不可能回到传统社会的儿童收益私人化,因为国家至少集体承担了儿童义务教育和医疗保健的责任,那么就只能推动儿童成本的进一步社会化,也就是说,由国家或社会进一步和家庭共同分担儿童养育的责任,实现儿童成本社会化和儿童收益社会化之间的可持续循环。实现儿童成本社会化的重要方式,包括国家通过儿童津贴、育儿补贴、儿童托育服务等来集体分担儿童成本[4]。

儿童成本的定义和测量,对于确定国家如何分担儿童成本以及确定国家分担儿童成本的贡献至关重要。而且,仅仅确定父母为抚养孩子直接支付的经济成本还是不够的,为了能够估算儿童的整体成本,还必须包括和儿童相关的其他成本[5],比如时间成本、机会成本等。不仅如此,儿童成本对于制定其他各种社会和经济政策也极为重要。比如,在收入分配和贫困的研究中,一般都会运用等价尺度来估算相对于家庭收入的儿童成本;在社会保障和所得税减免制度中,儿童成本也是决定给付或者减免水平的关键因素;在司法制度中,在处理意外或者医疗案件时,儿童成本也是决定儿童抚养费水平的重要因素[6]。

二、儿童成本的定义

在讨论如何测量儿童成本之前,首先要对儿童成本进行界定。不同的研究者从各自的研究出发,给出了不同的儿童成本的定义。儿童成本的研究最早源于贫困和收入分配的研究。经济学家在这个背景下讨论儿童成本时,更多的是强调儿童对于衣食住行的“基本需求”,也就是说满足儿童最低生活标准所需要的支出,或者是达到贫困线以上生活水平所需的支出,等等。这些儿童成本的概念更多的是强调市场商品的消费支出[7]。

但是,除了金钱之外,儿童的成长还需要父母投入大量的时间。在传统家庭中,儿童身上的消费支出包含大量母亲的情感劳动和家庭产品,市场商品只占一小部分,但是这并不意味着传统家庭中儿童成本较低。帕特里希亚·阿普斯(Patricia Apps)和 雷·雷斯(Ray Rees)认为,儿童成本的主要构成部分是父母的时间。对于儿童来说,父母的时间投入可能比金钱投入更为重要。因此,他们提出用相对于“总体收入”(full income)的概念“总体消费”(full consumption)来定义儿童成本,也就是说儿童成本包括儿童消费的市场物品、家庭生产的物品和以儿童照顾形式表现出来的父母时间。儿童成本是家庭内部消费均衡分配的结果[8]。

布鲁斯·布拉德伯里(Brauce Bradbury)采用了总体成本的概念。他区分了儿童成本和儿童价格(the price of children)、儿童消费(children consumption)、儿童价值(the value of children),认为由于家庭公共物品的存在,儿童消费高于儿童成本。他认为,儿童成本(the cost of children)是指真正用于养育儿童的资源。如果不考虑公共物品和家庭公共物品,那么儿童成本就是在儿童身上投入的时间和金钱。如果考虑家庭公共物品,对于父母来说,儿童成本就是在孩子出生后为了维持之前的生活水平所需要的额外收入。布拉德伯里更为重视儿童成本中父母投入时间的重要作用,他对于儿童成本的估算整体是建立在儿童的出生对于父母休闲时间和个人时间影响的基础上的。他用时间分配数据来估算包括儿童商品消费在内的儿童总体成本[9]。

新古典经济学中的“新家庭经济学”(new home economics)强调儿童养育主要涉及两种成本:第一种成本涉及衣食住行、教育费用、医疗费用等,这些成本不仅会因为这些产品和服务价格的变动而增加,而且会因为家庭的需求增加而增加,也就是加里·斯坦利·贝克尔(Gary Stanley Becker)所指的儿童的质量,他认为这和家庭收入有关。第二种成本是机会成本。新家庭经济学家假定妇女工作和养育孩子之间存在着普遍的不兼容性,这种不兼容性意味着机会成本,也就是女性因为怀孕、生产和儿童养育减少工作导致未来的收入减少,意味着因为职业中断而导致未来的收入减少,以及职位升迁受阻等带来的收入减少[3]。

总的来说,如图1所示,儿童养育成本涉及三种不同的资源(时间、金钱和工作),这些资源是由家庭、市场和国家三个领域共同分担的,当然不同的国家各有侧重点[10]。因此,整体的儿童成本可以从这三种资源的使用以及对这三个领域的影响来定义。玛丽-特雷瑟·莱塔布尔(Marie-Thérèse Letablier)等在给欧盟委员会提交的有关儿童成本研究的综述中,对于儿童成本给出了更为完整和清晰的定义[5]。

图1 儿童养育成本的资源和制度支持框架 资料来源:Scheiwe,Kirsten,“Caring and Paying for Children and Gender Inequalities:Institutional Configurations in Comparative Perspective”,Journal of Family History, 2003,28(1).

直接(经济)成本:由于婴幼儿出现,家庭支出的额外成本,如食物、衣物、儿童保育、教育、住房等。在英国,一般儿童照料的费用超过家庭每年的食品或者住房平均支出[11]。

第一类间接成本:主要包括家庭内部无偿照顾和服务儿童所付出的时间成本,也包括父母的机会成本,诸如职业中断或者工作时间减少带来的收入预期下降,人力资本贬值,重新就业之后的低收入,社会保障福利方面的损失,在儿童照顾方面投入时间过多的父母离婚后面临的经济风险,等等。间接成本都不是性别中立的。

第二类间接成本:指集体层面潜在的成本。对于儿童保育或者儿童教育的投入不足,会间接影响人力资本的积累和经济发展,也不利于整个社会以儿童为基础的文化价值观和规范的传递。

三、儿童成本的测量

根据儿童成本的定义,儿童成本的测量包括儿童直接成本的测量和儿童间接成本的测量,而儿童间接成本的测量又包括家庭层面和国家/社会层面。由于篇幅所限,本文将不讨论国家/社会层面的儿童间接成本测量,而集中于家庭层面。

(一)儿童直接成本的测量

马丁·布朗宁(Martin Browning)认为现有研究关于儿童直接成本的测量主要就是回答三个问题。(1)需求问题,即相对没有儿童的家庭,有儿童的家庭需要多少收入才能够达到特定的生活标准,比如贫困线以上?(2)消费问题,即父母在儿童身上究竟花了多少钱?(3)福祉问题(或等价生活标准问题),即父母在儿童出生之后需要增加多少收入才能够达到孩子出生之前的生活水平?针对上述不同问题,有不同的方法来测量儿童的直接成本[12]。

1.需求问题。从需求角度讨论儿童成本,虽然现在相对较少,但在20世纪40年代之前的相关研究中居于支配地位[13]。对于儿童需求的评估并不是建立在特定家庭真正消费的基础上,而是由相关专家根据营养和生理确定儿童生活达到一定标准所需要的物品,这些物品就是儿童的成本[12]。回答需求问题的测量方法,一般被称为“预算法”(budget approach)或者“预算标准法”(budget standard approach)。P.桑德斯(P.Saunders)等把预算标准定义为“在特定的时间特定的地方,特殊种类的家庭为了达到特定生活水平所需要的物品和服务”[14]。如果根据没有儿童的家庭和有儿童的家庭确定预算标准,那么就可以以这些标准为基础估算儿童成本。预算法的主要问题在于它建立在对于达到特定生活标准所需物品和服务的主观判断基础上,而这种判断在很大程度上受到文化、习俗或者社会期望的影响[15]。

2.消费问题。儿童直接成本和儿童消费之间有着密切的关系。因此从表面上来看,儿童的直接经济成本是可以直接观察到的,也是可以直接测量的。但是,如果对于家庭消费结构进行分析,就会发现家庭中的消费不仅包括儿童消费支出、成人消费支出,还包括家庭成员共同分享的公共物品。布拉德伯里的研究清楚地区分了儿童消费和儿童成本,他认为如果考虑家庭公共物品,就会发现儿童成本低于儿童消费,构成了儿童消费的下限[9]。因此,如果考虑家庭公共物品,会发现很难从家庭公共物品中分割出包括儿童在内的每个家庭成员的消费支出,也就无法直接测量和计算儿童直接成本[16]。而且,调查数据也很少包括家庭内部的消费数据[12]。那么,如何能够用假设和合理的间接方法来区分出儿童的消费支出?

3.福祉问题。回应这个问题的是测量儿童成本的等价生活标准法(equivalent living standards),也就是用一个物质性指标来测量不同构成家庭的生活标准。父母要维持孩子出生之前的生活标准所需要的额外收入就是儿童直接成本[15]。如何构建这个衡量生活标准的指标?19世纪末,E.恩格尔(E.Engle)提出用家庭在食品支出上的比例作为家庭生活的标准[17],哈罗德·瓦茨(Harold Watts)则在恩格尔的基础上把食品支出扩展到包括食品、住房和衣物在内的一组生活“必需品”,这种方法被称为ISO-PROP[18]。这种衡量生活标准的方法受到了很多批评。其中最尖锐的批评认为,用食品支出份额标志着不同规模家庭的福利水平从根本上来说就是不对的[19],因为使用这个指数来估算家庭生活标准是假定食品在家庭支出中占据较大比例[20],而大家庭的或者收入较高家庭的消费模式并不满足这个条件[21]。

另外一种测量生活标准的方法是“成人物品法”(adult goods approach)。这种方法的逻辑在于儿童有需求但是对于家庭没有提供任何资源,因此只有减少其他地方的支出才能够满足他们的需求。儿童直接成本就是成人物品支出的减少部分[22]。这种研究方法也受到了很多批评,其中最为严重的是,虽然孩子不会消费成人物品,但是孩子的出生会改变父母的消费偏好[19],很难找到不会因为孩子出生而消费偏好不变的成人物品[15]。家庭中所有的物品不都是私人物品,还有家庭公共物品[20]。如果用烟酒代表成人物品,被访者提供的数据常常是不准确的,而且家庭消费中它们所占份额过少[21]。为了避免这些问题,后续基于“成人物品法”的研究,会选择“基本物品”(basic goods)[23]或者“私人和休闲时间”[9]来代替成人物品衡量家庭的福祉。

许多经济学家对这些方法都不满意,因为它们不是直接来源于效用理论。上面提及的这些方法面临着同样的局限,即它们没有考虑价格的因素。家庭构成的变化会导致家庭购买商品的潜在价格发生变动[15]。因此,经济学家发展出了“完整需求系统法”(complete demand system methods),用消费者需求理论来定义儿童成本,用儿童所属家庭的消费函数来直接估算。它假定每类物品(需求)、家庭成员的数量和年龄、家庭的福祉之间存在着数学关系。一旦确定这种关系,就可能计算出在孩子出生之后为了保持家庭福祉不变要增加多少支出。用家庭消费就能够估算需求方程的参数[24][19]。但是这种方法的假设过于复杂,需要大规模的数据。

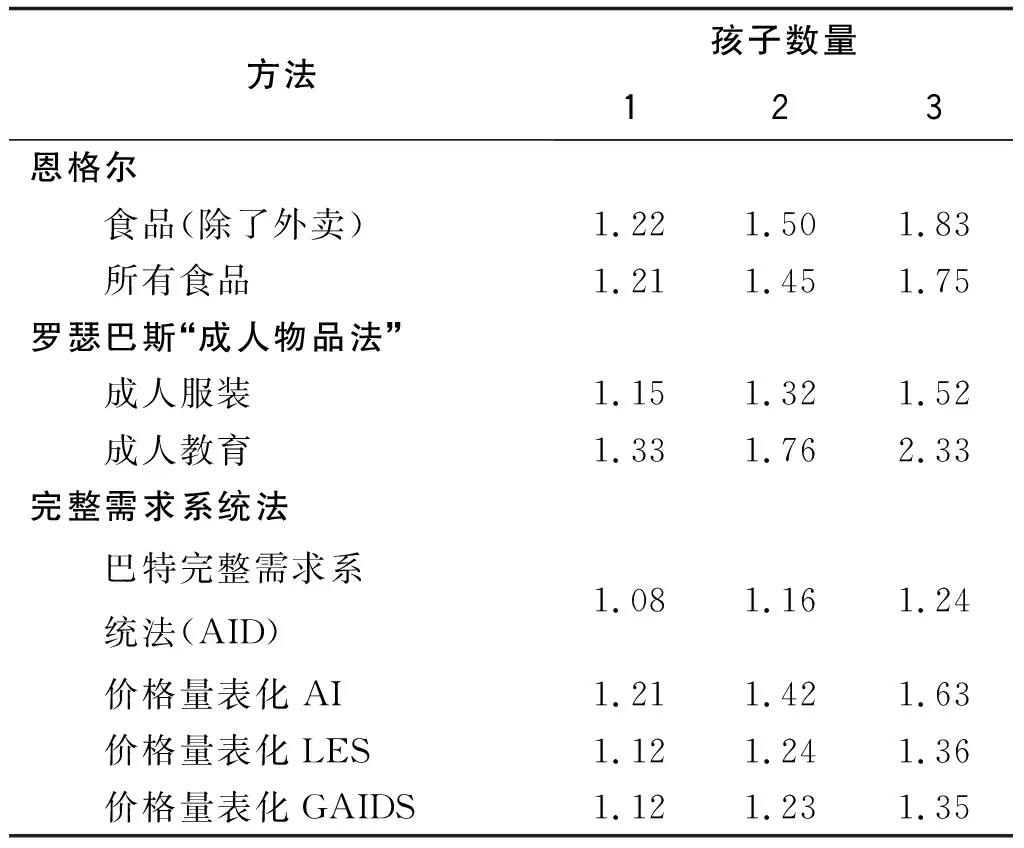

上述儿童直接成本测量方法,每一种都有其优点,也有各自的不足之处。其中还没有得到大多数研究者一致认可的方法。不同测量方法获得的儿童成本存在相当大的差异[15]。如表1所示,估算一个儿童的等价尺度,从A.P.巴特(A.P.Barten)“完整需求系统法”的1.08到E.罗瑟巴斯(E.Rothborth)“成人物品法”的1.33,增加一个孩子后家庭支出的增加结果相差25%。同样使用“成人物品法”,一种是用“成人服装”作为“成人物品”,另一种是用“成人教育”作为“成人物品”,两个结果也相差18%。

表1 不同方法估算儿童成本的结果[25]

数据来源:澳大利亚家庭支出调查1984年和1988-1989年。Lancaster, G. and Ray, R.文中的表7。Lancaster, G. and Ray, R., “Comparison of Alternative Models of Household Equivalence Scales: The Australian Evidence on Unit Record Data”,EconomicRecord, 1998, 74(2).

(二)儿童间接成本的测量:家庭层面

1.儿童养育间接成本的性别化

如果说儿童养育的直接成本是由夫妻双方共同分担的,那么儿童养育的间接成本,无论是无薪的家务劳动、大量照顾时间成本的投入,还是因为职业中断导致的收入减少,主要都是由母亲承担的。婚姻长期以来一直是为更多承担照顾责任的母亲提供社会保障以及弥补母亲因为养育儿童而付出的机会成本的核心制度,因此婚姻也成为性别化的、在父亲和母亲之间非对称性分配私人儿童成本的组织[10]。对于母亲来说,性别平等的最大障碍是孩子[26](P 147)。

父母之间的儿童成本不对称性分配,很大程度上来源于社会对于父职和母职的不同界定和要求。父职和母职并非天生的和自然形成的,而是一个被定义的和被规范的角色意识和行为准则[27]。第二次世界大战之后各国普遍形成了有关称职父母和童年时代的新规范,而精神科医生、儿科医生、心理学家对于儿童发展的研究给这些规范披上了科学的外衣。基于儿童依恋的理论,人们把“好妈妈”定义为在孩子出生最初两年陪伴在孩子身边的妈妈,而且这种话语得到广泛传播。父职和母职被截然分开,母亲作为家庭主妇成为一种霸权模式,被当作女性的天职。只有在家庭经济需要时,母亲不得不外出才具有合法性。除此之外出去工作的母亲都是“坏妈妈”[28]。这些都导致了儿童照顾的性别化,导致母亲过多地承担了照顾儿童的责任,承担了儿童养育的间接成本。

在这种情况下,如果国家对于儿童抚养者的弥补过少,或者福利制度改革中没有考虑到母亲承担着不成比例的儿童成本,那么母亲受到的伤害就会更大[10]。从时间成本上来说,孩子的出生会强化家庭的性别分工,使母亲牺牲睡眠和休闲时间,甚至减少工作时间来照顾孩子,或者操持与育儿相关的家务劳动,但是男性却很少这样做[8]。而照顾孩子导致的职业中断,对于母亲会产生更为持续的影响。一方面,这会影响女性人力资本的积累,即使以后重新回到劳动力市场也难以全部挽回已有的损失。而且,因为预期到可能的这种职业中断,女性会自己选择进入人力资本积累因职业中断损失有限的职业中,导致职业层次和收入水平下滑[29]。另一方面,这会影响母亲养老金的获得。比如,瑞典的养老金改革更改了养老金的计算方法,不再以女性部分就业的“最好十五年”为基数来计算,而是按照终身的收入和缴费额来计算,这对于阶段就业或者有就业中断经历的母亲来说都极为不利,增加了女性可能承担的儿童成本[10]。因此,研究者强调决定成为母亲和决定成为父亲的后果完全不同[8]。

2.儿童间接成本的测量:时间成本

贝克尔在讨论儿童的成本收益的时候,提出孩子的净成本是家庭为了生育养育孩子所需要支付的直接成本加上父母因此支付的时间成本,减去孩子未来能够为家庭提供的货币收入和劳务现值的余额[30]。这说明养育儿童成本中时间成本的重要性。有些研究者认为,这部分成本可能比儿童直接成本更为重要,因为父母必须缩短工作时间或者休闲时间、私人时间来支付这部分时间成本。许多父母面临的工作和家庭冲突更多的是时间的限制,而不是经济资源的限制[8]。

与大量研究讨论如何测量儿童直接经济成本相比较,讨论如何测量儿童时间成本的研究相对较少。测量儿童的时间成本,主要有两种模式。一种模式是把间接成本包含在经济成本中进行估算,讨论女性因为花在工作之外的时间而损失的收入,部分地说明和养育孩子有关的时间需求[8][9][31]。布拉德伯里在讨论儿童的时间成本时,是采用“成人物品法”,把成人的休闲时间和私人时间作为“成人物品”。他把时间分配作为家庭决策的关键变量,认为父母决定时间的支出和分配都是为使家庭福利方程W(uA,uC)最大化。工资率乘以因孩子出生导致的成人休闲、私人时间的减少,就是儿童的时间成本。再除以总体收入弹性就是儿童的总体成本[9]。

阿普斯和雷斯把儿童的总体成本定义为儿童消费的物品和父母投入的时间。他们在研究中采用的模型是家庭决策过程个体化模式的延伸。他们把所有包括儿童在内的家庭成员看作拥有独自效用函数的独立个体。成人选择在家务劳动、家庭内部生产、儿童照顾和纯粹休闲之间分配时间。他们也选择在消费品、购买用于家庭生产过程的物品(可能包括儿童照料)之间分配收入。时间和消费分配的核心特点是帕累托最优。通过一系列帕累托最优分配,市场消费品和家庭内部生产的消费品分配给家庭的各个成员。他们的研究发现,如果把时间成本计算在内,儿童消费在传统家庭中会从成年男性消费的24%-40%上升到82%-98%,在非传统家庭从53%-69%上升到78%-91%[8]。

另外一种测量儿童时间成本的模式是直接测量父母在育儿中投入的时间。林恩·克雷格(Lyn Craig)和迈克尔·比特曼(Michael Bittman)运用回归方程计算了养育儿童所需要的真实时间成本。他们把儿童的时间成本定义为有孩子的父母和没有孩子的父母在和儿童互动、无偿工作和整体(有偿和无偿)工作等领域时间的差异。他们认为,儿童的时间成本不仅表现在直接照顾儿童的时间上,而且表现在许多和育儿活动有关的时间分配上。他们的回归方程包括三个因变量:育儿作为主要活动的时间、无偿工作的时间和整体的工作时间。结果发现,第一个孩子的出生对于父母的时间要求是最多的,孩子的出生不仅需要育儿时间,而且增加了家务劳动时间[32]。

3.儿童间接成本的测量:家庭收入差距

儿童间接成本,很重要的一部分是女性因生育和养育儿童、承担母职而减少工作时间或者中断职业生涯在经济上遭受的损失。研究中一般都用家庭收入差距(family gap in pay)来衡量这种损失,这类似于性别收入差距(gender gap in pay),也就是说比较母亲(有孩子女性)和非母亲(没有孩子女性)工资收入的差距[33]。因为这是母亲身份给女性造成的收入损失,因此也被有的研究者称为“收入惩罚”(pay penalty)[34]或者“母职惩罚”(motherhood penalty)[35]。

测量家庭收入差距的方法有多种。第一种是直接比较母亲和非母亲的平均工资,然后再比较她们的收入差距。这种方法的优势在于清楚而且便于解释。R.戴维斯(R.Davies)和G.皮耶尔(G.Pierre)利用欧洲统一的工资数据,比较了欧洲各国的家庭收入差距。他们发现,生育两个孩子面临的家庭收入惩罚在英国有25个百分点,在比利时只有2个百分点,在希腊没有差异;而在法国和丹麦,有2个孩子的母亲收入还比没有孩子的平均高5个百分点和3个百分点[34]。这种简单明了的测量方法获得的结果,更容易引起决策者和社会的广泛关注,有利于与缩小家庭收入差距相关的政策的出台[35]。

但是,经济学家认为这种比较母亲身份带来的“原始”工资收入差异是毫无意义的,因为这种方法只考虑了母亲身份对于工资收入的影响,而没有考虑诸如教育、年龄等其他可能对于工资收入产生影响的变量[35]。经济学家对于家庭收入差距的测量,多基于贝克尔提出的人力资本模型,也就是假定教育、培训和工作经验的投入能够自动带来更高的生产力和工资收入[30]。因此,他们会通过回归等统计技术,在分析中控制教育程度、年龄等一系列会影响工资收入的人力资本变量,还有工作时间、工作性质(全职或兼职、公共部门或私营企业等)、工作特征,尽可能剥离出母亲身份给工资收入带来的纯粹影响[29][36]。

米歇尔·布迪格(Michelle J.Budig)和保拉·英格兰德(Paula England)在研究家庭收入差距时,在控制教育程度和工作时间之外,还控制了工作是全职还是兼职、被访者是否参与工会以及被访者的工作是否属于儿童托育等。他们发现,美国每多生一个孩子会带来7%的收入惩罚,而对于没有结婚的母亲来说这种惩罚更为严重[29]。浦西塔·帕尔(Ipshita Pal)和简·沃德福格(Jane Waldfogel)在探讨1967-2013年美国家庭收入差距的变化时,控制了年龄、教育程度、民族-种族、是否移民、职业、工作时间灵活性等变量[36]。虽然较早的研究发现,美国家庭的收入惩罚为10%-15%[37],沃德福格认为这是因为美国更为关注性别平等而不是对于母亲的支持[38],但是这个纵向研究发现,美国的家庭收入差距已经从1967-1968年的7%下降到2011-2013年的1%,1996-1998年家庭收入差距明显缩小[36]。

所有有关家庭收入差距的研究都面临着一系列的选择性偏差。比如,受过高等教育和赚钱能力更强的女性,相对其他女性而言更容易选择不要孩子,或者选择小家庭,或者工作时间更长,或者在孩子出生之后更快回到工作岗位。生育时间较早的女性,更可能同时离开劳动力市场。收入下降的女性可能会选择母亲身份,或者倾向于选择低收入、非全职的工作[39],职业中断导致收入增加缓慢等[34]。这些因素虽然能够通过控制变量,通过回归分析、固定效应模型等统计技术得到一定程度的解决,但还是存在着风险。另外,无法观察到的母亲和非母亲之间的显著差异、母亲之间的异质性等,都可能影响她们的工资收入水平[35]。

四、中国儿童成本的测量

在这一部分,本文尝试使用全国数据,参考国外对于儿童直接成本和间接成本估算的方法,估算中国儿童的直接经济成本和间接成本。国外对于儿童成本的研究已是卷帙浩繁,但是中国这方面的研究却相对较少。现有的多数研究都是从人口控制的角度,基于儿童的消费数据讨论儿童的成本和效用[40][41][42][43]。最早的研究见于1979年国家统计局和中国人民大学人口研究所的合作研究,他们估算1978年培养一个婴儿到16岁,其费用的总额农村为4117元,城镇为7772元,城市为9583元[44](PP 363-370)。1998年,杨魁孚等采用抽样调查的数据,估算1998年家庭抚养0-16岁儿童总抚养费最低为5.8万元,最高为6.7万元[45]。韩优莉等估算出1987-2007年不同年龄儿童发展的家庭投入,按照2007年的价格,从1987年的人均4.7万元上升到2007年的16.8万元,20年平均增速为6.6%,最后5年为9.1%[46]。国内还有少量研究关注儿童的间接成本,比如机会成本和时间成本[43][47]。

除了上面提及的三项研究,其余的相关研究多是基于区域性的数据[41][47][48][49][50][51]。这些研究结果都只能参考,而不能够用来讨论中国的整体儿童成本。同时,虽然国外进行儿童成本研究的历史已经超过100年,已经发展出相对成熟的方法,但是国内讨论这些方法和使用这些方法的还相对较少。就笔者所见,仅仅有李振刚和尚晓援等在研究中使用了预算标准法[50][52]。但他们是用量化的方法来做质性研究,很大程度上只能是说验证了预算标准法在中国的应用。

(一)直接经济成本:基于儿童直接消费数据

国家卫生和计划生育委员会2014年的中国家庭发展追踪调查,覆盖了中国31个省(自治区、直辖市),共收集了家庭户问卷32492份,0-5岁儿童问卷7149份。后者包含有关儿童养育的直接经济成本数据。将儿童问卷和家庭户问卷进行匹配,共得到有效样本7149份。

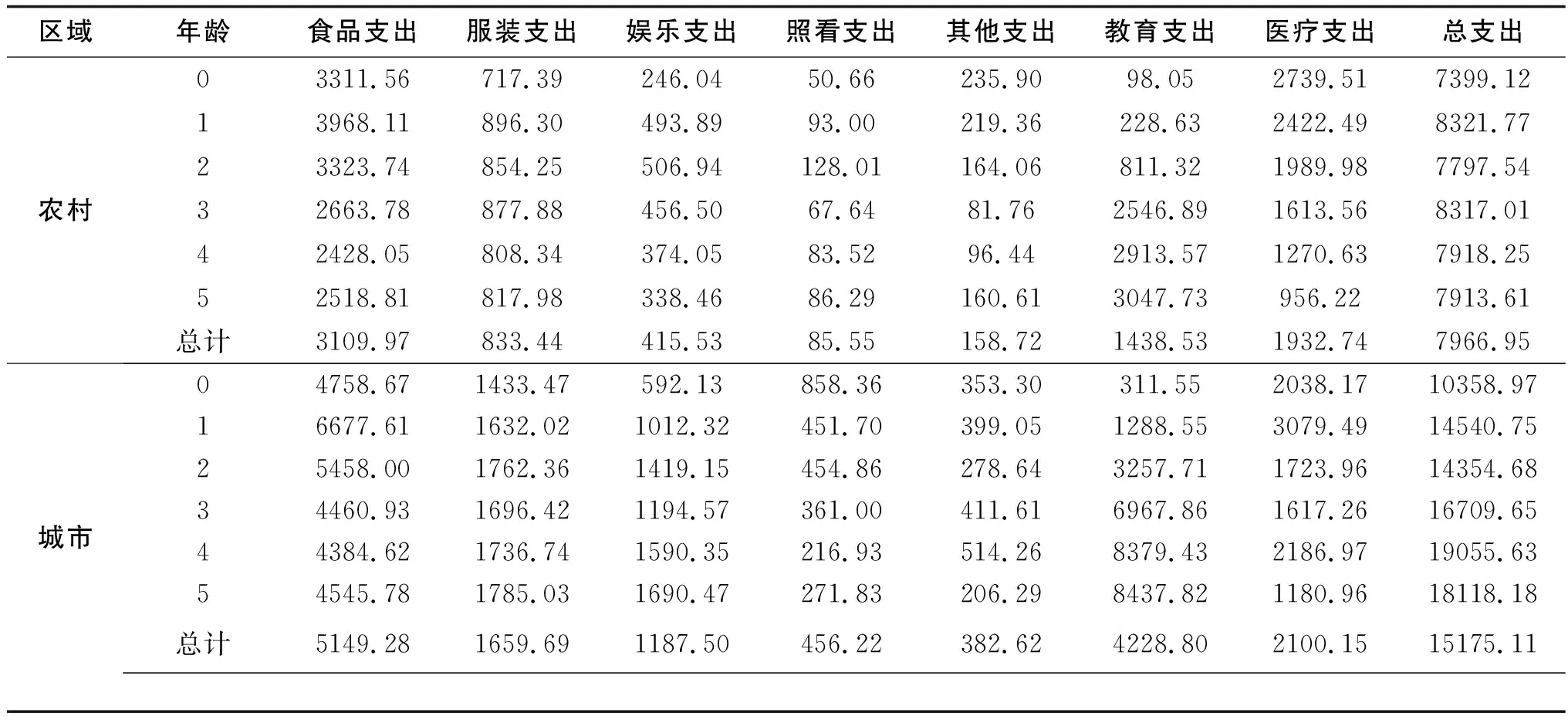

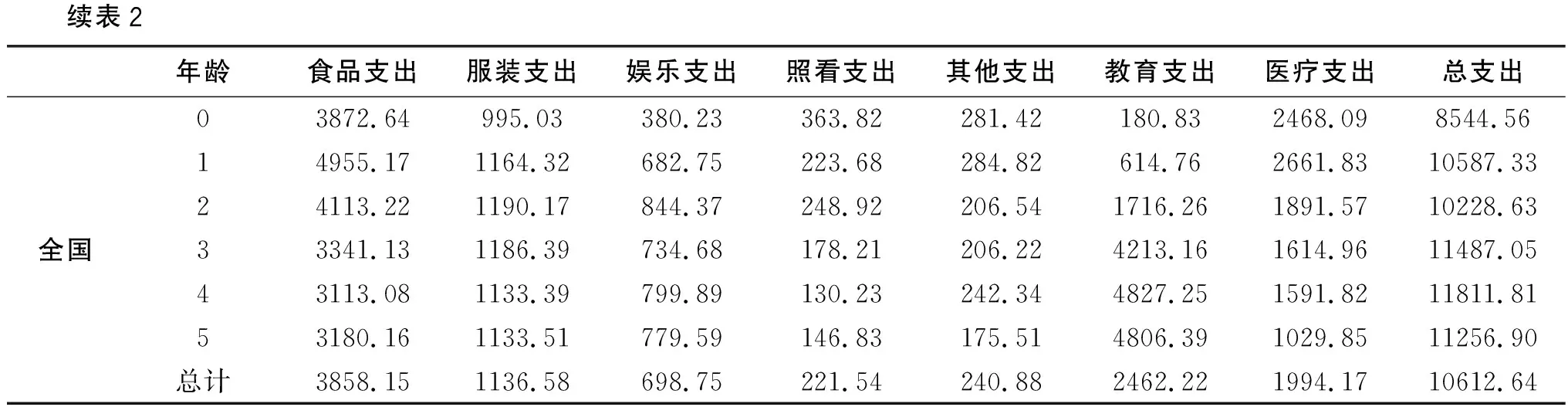

如表2所示,2013年0-5岁儿童的直接消费支出(包括衣食住行、照看、教育和医疗)均值为10612.64元,农村为7966.95元,城市为15175.11元,城乡儿童直接经济成本存在着巨大的差异。从整体趋势来看,教育支出随着年龄增长而增加,医疗支出则随着年龄增长而减少。城乡儿童在教育支出上差异巨大。同时可以看到,无论城乡,各年龄儿童食品支出都占较大的比重。

表2 2013年分年龄、分城乡儿童总支出和分类支出(元)

续表2年龄食品支出服装支出娱乐支出照看支出其他支出教育支出医疗支出总支出全国03872.64995.03380.23363.82281.42180.832468.098544.5614955.171164.32682.75223.68284.82614.762661.8310587.3324113.221190.17844.37248.92206.541716.261891.5710228.6333341.131186.39734.68178.21206.224213.161614.9611487.0543113.081133.39799.89130.23242.344827.251591.8211811.8153180.161133.51779.59146.83175.514806.391029.8511256.90总计3858.151136.58698.75221.54240.882462.221994.1710612.64

数据来源:2014年中国家庭发展追踪调查。

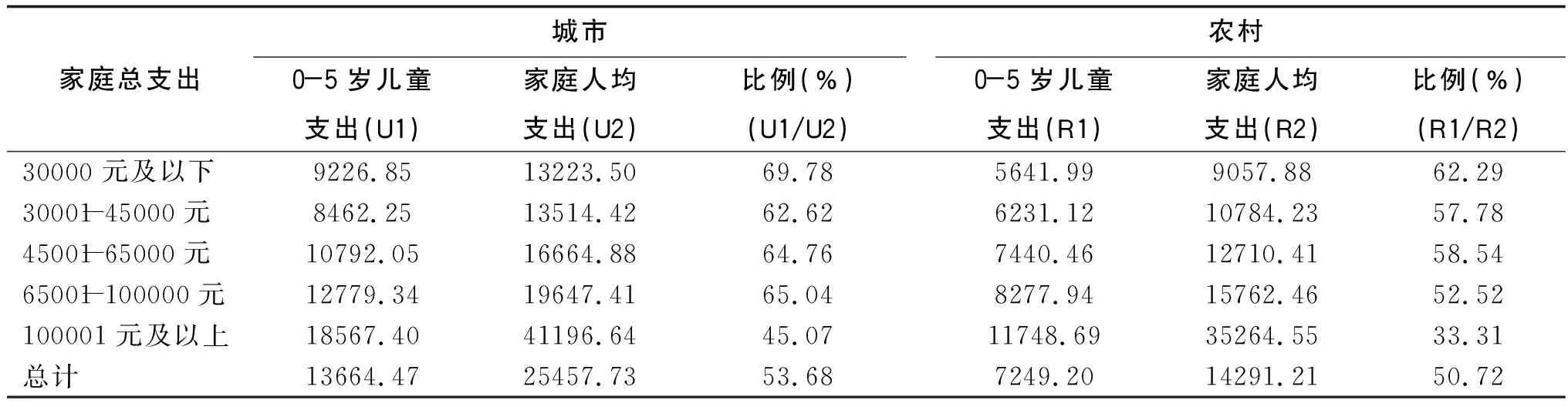

通过相关分析可以发现,无论城乡,0-5岁儿童支出与家庭人均支出和家庭总收入之间都存在显著相关:城市的相关系数分别为0.217和0.288;农村的相关系数分别为0.162和0.255(P值均为0.000)。这一点也可以从表3看出来。总体来说,家庭收入水平越高,0-5岁儿童的养育成本越高,占家庭人均支出的比重越低。

表3 城乡0-5岁儿童平均支出和家庭总支出(元)

注:0-5岁儿童的支出包括衣食住行、照看、教育和医疗等。家庭人均支出为家庭总支出除以家庭同灶吃饭的人数。

数据来源:2014年中国家庭发展追踪调查。

(二)间接成本:时间成本

正如前文所述,儿童成本除了直接经济成本之外,更为重要的是包括时间成本在内的间接成本。中国缺乏家庭时间使用的数据,劳动经济学领域也没有有关工资率和劳动供给收入弹性的数据。因此,笔者只能根据第三期中国妇女社会地位调查[注]第三期中国妇女社会地位调查,于2010年由全国妇联和国家统计局共同组织实施。调查覆盖了全国31个省(自治区、直辖市),最后共获得18岁及以上个人有效问卷105573份。中有关时间使用的数据来初步讨论儿童养育的时间成本。这次调查问卷中区分了照顾儿童和家务劳动的时间,但是数据中只有家务劳动的时间,因此结果很大程度上只具有参考性质。

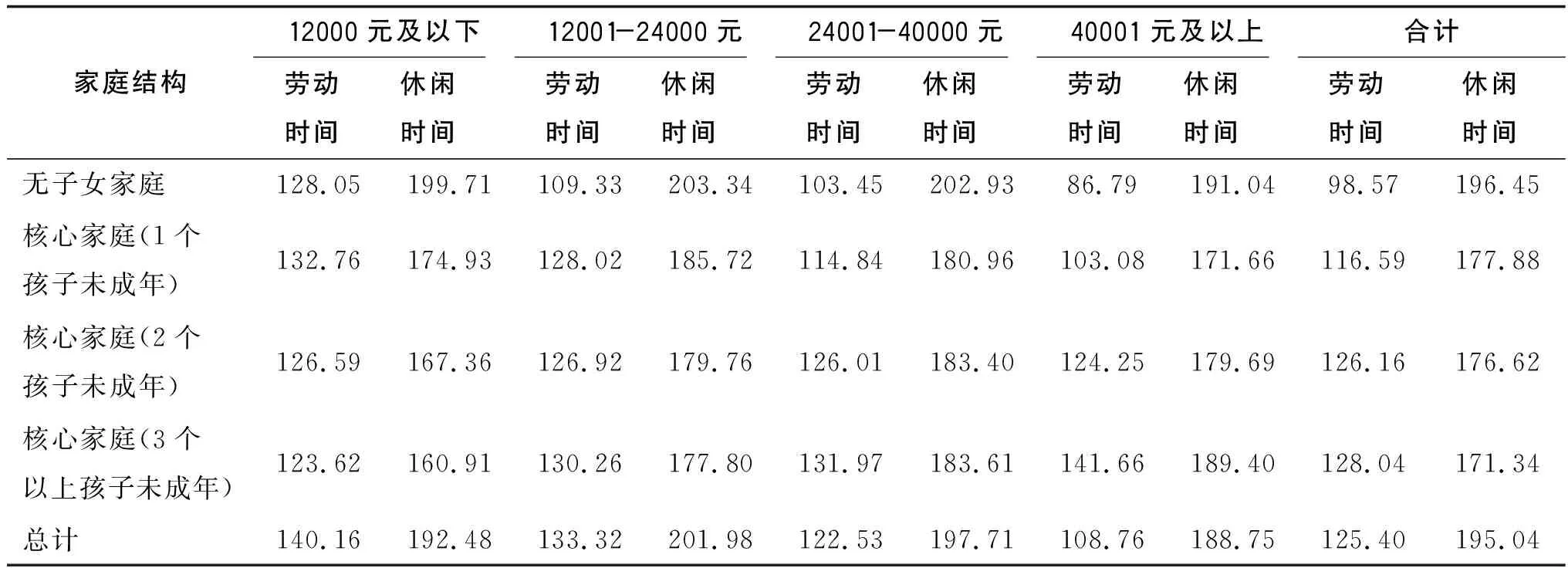

如表4所示,本文用不同收入水平来衡量家庭的生活标准,比较同样生活标准的情况下,子女对于父母家务劳动时间和休闲时间的影响,也就是说子女的出生是否会使父母牺牲休闲时间来照顾孩子或者操持相关的家务。从表4可以看出,相对于家中有一个未成年孩子的家庭,没有孩子的家庭劳动时间每天平均少18分钟,休闲时间多18分钟,各个收入阶层均是如此。但是,通过方差分析可以发现,未成年孩子的数量超过2个对于父母的家务劳动时间没有显著影响。收入分组之后的结果显示,高收入阶层的孩子越多,父母家务劳动时间越多,但是并没有相应地减少他们的休闲时间,也就是说家务劳动时间的增加并不是因为休闲时间的减少。

表4 不同收入水平下不同家庭结构的家庭劳动时间和休闲时间(24小时) 单位:分钟

注:(1)所有的劳动时间和休闲时间都是回归方程预测值,控制了教育程度、收入和工作与否。

(2)根据方差分析的结果,家庭模式、收入水平和劳动时间、休闲时间之间都显著相关,P值均为0.000。根据S-N-K检验,不同家庭模式劳动时间和休闲时间存在显著差异。劳动时间中,核心家庭(2个孩子未成年)和核心家庭(3个孩子未成年)之间不存在显著差异;休闲时间中,核心家庭(1个孩子未成年)和核心家庭(2个孩子未成年)之间不存在显著差异。其余各个水平之间都存在P值为0.000的显著差异。

数据来源:第三期中国妇女社会地位调查。

分性别来看,如表5所示,无论哪种家庭模式,都是女性承担了更多的家务劳动。而且随着未成年孩子数目的增加,父亲和母亲的家务劳动时间都在增加,只是父亲家务劳动时间增加最明显的是从没有孩子到有一个未成年的孩子,而母亲的增加幅度几乎是均等的。同时应该注意的是,不同的家庭模式中,女性的休闲时间都是超过男性的。这个结果一方面可能是因为两性对于休闲的定义不一样,另一方面可能反映了两性工作时间的差异。

表5 不同家庭结构下男女两性的家务劳动时间和休闲时间(24小时) 单位:分钟

注:(1)所有的劳动时间和休闲时间都是回归方程预测值,控制了教育程度、收入和工作与否。

(2)根据方差分析的结果,家庭模式、性别和劳动时间、休闲时间之间都显著相关,P值均为0.000。根据S-N-K检验,不同家庭模式劳动时间和休闲时间存在着显著差异,其中劳动时间中,核心家庭(2个孩子未成年)和核心家庭(3个孩子未成年)之间不存在显著差异;休闲时间中,核心家庭(1个孩子未成年)和核心家庭(2个孩子未成年)之间不存在显著差异。其余各个水平之间都存在P值为0.000的显著差异。

数据来源:第三期中国妇女社会地位调查。

(三)间接成本:家庭收入差距/母职收入惩罚

家庭收入差距是测量儿童间接成本的一个重要指标,它衡量了母亲身份给女性带来的可能收入损失。但是,与美国类似,中国也更为强调性别平等和男女同工同酬,而不强调母亲身份给女性带来的不利条件,所以关注性别收入差距的研究很多[53][54],而且一致认为不同于其他国家不断缩小的趋势,中国性别收入差距自20世纪90年代市场化改革以来呈不断扩大的趋势[38]。但是,很少有研究关注母亲身份带来的收入惩罚。

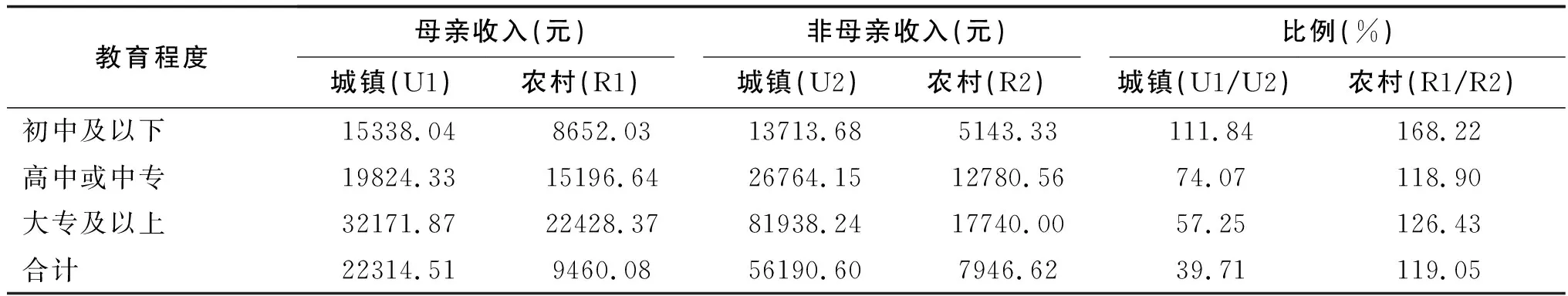

利用中国第三期妇女社会地位调查的数据,表6和表7对比了不同教育程度之下城镇和乡村的性别收入差距和家庭收入差距。从表6可以看出来,无论城乡,两性收入之间还是存在着明显的收入差距的,在农村这种收入差距更为明显。从教育程度来看,城镇性别收入差距随着教育程度的提高而减少,但是农村性别收入差距最小的是高中教育程度,这可能是因为农村大专及以上教育程度的个案数较少,分析结果存在着偏差。

表6 性别对于收入的影响(分城乡和教育程度)

数据来源:第三期中国妇女社会地位调查。

表7 母亲身份对于女性收入的影响(分城乡和教育程度)

注:母亲的年龄为18-45岁,包括所有生育过孩子的女性,无论孩子是否已经成年,是否和母亲同住。

数据来源:第三期中国妇女社会地位调查。

从家庭收入差距来看,城镇高学历女性面临的性别收入差距最小,但是面临母亲身份带来的收入惩罚却是最大的,这可能是城市高学历女性选择不婚不育相对较多的重要原因。这一点也为其他国家的研究所证实[55]。但是初中及以下的女性,母亲身份没有带来收入惩罚,反而带来收入溢价,这一点在农村女性身上表现得更为明显。说明对于低教育程度女性来说,母亲身份不会影响其收入,这也能够在一定程度上说明为什么低学历的女性倾向生育更多的孩子。这里值得注意的是,母亲身份带来的收入惩罚在农村完全不适用,这可能和城乡女性的职业结构不同,工作对于女性的要求不同有关,需要进一步的深入研究。

为了进一步探讨母亲身份带来的收入惩罚,本文采用回归模型对数据进一步分析。这部分的分析基于帕尔和沃德福格的研究[36]。回归方程为ln(wage)i=β0+β1motheri+∑βjXij+i。因变量为被访者小时工资的自然对数ln(wage)i,自变量为父母身份(哑变量)[注]因为分析涉及父亲,所以这里没有如帕尔和沃德福格的研究中直接使用母亲身份,而改为父母身份。,控制变量教育程度和被访者是否住在乡村为哑变量,其余变量为连续变量。母亲的年龄为18-45岁,包括所有生育过孩子的女性,无论孩子是否已经成年、是否和母亲同住(见表8)。

表8 父母身份和未成年孩子数量对于父母小时工资(自然对数)的影响(回归非标准化系数)

注: ***P<0.001,括号中的数值为标准误差(standard error)。

数据来源:第三期中国妇女社会地位调查。

模型1没有加入任何控制变量,从回归系数可以看到,父母身份给男性和女性都带来了收入惩罚,只是给女性带来的收入惩罚更为严重。控制人力资本因素(年龄和教育程度)之后发现,两性的收入惩罚都有所下降,但是依然存在,只是男性的收入惩罚不再显著,而女性的依然高达14.7%。控制未成年子女人数之后发现,子女的人数对于父母收入的负面作用更为明显,这也为其他国家的研究所证实[29][34]。但是给女性带来的收入惩罚依然更大。即使控制了城乡变量,这个结果也依然没有改变。在控制其他变量的情况下,每增加一个未成年子女,母亲面临的收入惩罚为12.8%,父亲面临的收入惩罚为7.0%。

对于家庭收入差距的原因主要有经济学和社会学的解释。从经济学的角度来看,母亲身份会带来女性人力资本的贬值、职业生涯的中断、工作时间的减少[56]、对工作认同的降低[57],她们更愿意辞去高薪、更有发展前景但需要承担更多责任的工作,而去寻找低薪、责任少、工作时间灵活的“对家庭友好”的工作[29],而这些都会对母亲的收入产生负面影响。从社会学的角度来看,首先,母亲的身份会使女性在被雇佣和升迁中遭遇歧视,因为社会对于母职的期望和工作对于员工的要求是冲突的[58];其次,缺乏儿童保育设施和服务,市场无法协调工作和家庭之间的平衡[58];再次,社会对于女性能力的刻板印象贬低了女性的工作,在以女性为主导的职业和工作场所中技能和经验都不能得到公平的回报[35]。

五、儿童成本测量的政策意涵:国家如何分担儿童成本

从前面的分析可以看到,孩子的出生不仅给家庭带来了大量的直接经济成本,而且带来了大量的间接成本。如果根据0-5岁儿童的平均消费支出计算0-17岁儿童所需的直接成本,儿童总体平均需要19.10万元,城市儿童需要27.32万元,农村儿童需要14.34万元。这还是在假设6-17岁儿童消费结构和0-5岁儿童类似的情况下。实际上,从前面的分析可以看到,儿童的教育支出随着儿童年龄的增长呈直线上升趋势,6-17岁的儿童在教育方面的支出估计会有大幅增长。因此,前面估算的数字已经低估了儿童的直接经济成本,而且,收入越低的家庭负担越重。时间成本上,本文所使用的数据由于没有区分家务劳动时间和儿童照顾时间,所以只能看出儿童增加了父母家务劳动的时间。但是从专项调查可以看到:0-16岁的儿童,父母每天付出的照顾时间超过1小时;6岁以下的儿童,父母每天付出的照顾时间超过3小时[43]。母亲身份带来的收入惩罚方面,每增加一个未成年的孩子,母亲的收入减少12.8%。

对儿童成本各个维度的测算,说明儿童的生育和养育是需要支付大量成本的。虽然政府承担了儿童义务教育和医疗保健的责任,但是大部分成本还是由家庭承担的。儿童成本私人化已经无力支撑起儿童收益的社会化。那么,国家应该如何帮助家庭来分担呢?根据2007年的欧盟通讯,一方面,国家应该通过补贴或者税收减免等措施,弥补儿童的直接经济成本,帮助家庭不因为孩子的出生而降低生活水平;另一方面,国家应该给父母提供各种儿童托育服务、课后照顾和教育,改善其工作和就业的条件,以减少儿童的时间成本,以及母亲身份给女性带来的收入惩罚。

正如我们分析儿童成本涉及经济成本、时间成本和机会成本,儿童成本主要涉及三类资源:金钱、时间和工作(如图1所示);涉及三类分担者:公领域的政府、社区和私领域的家庭。儿童成本的分配是一个复杂的问题,宏观微观的许多行动者都牵涉其中,还要考虑不同的社会和法律制度之间的相互作用。有关儿童成本分配的决策影响着许多群体,包括不同代际群体、不同性别群体、有或没有孩子的家庭、不同类型的家庭(单亲和双亲家庭、已婚和未婚家庭)、纳税人和社会保障缴费人等大型群体等。而且,儿童成本的分配不仅要决定应该如何在不同群体之间分担,而且要决定应该如何在整个生命历程中分配。比如,国家是否应该给孩子更为年幼的家庭以更多支持?是否母亲的养老金补贴能够增加她们年老时的收入[10]?

政府政策可以在以下三方面来分担家庭的儿童成本。(1)提供现金支持(津贴或者税收减免);(2)提供相关的假期,比如产假、陪产假、育儿假、照顾病童或者残疾儿童的假期;(3)提供服务方面的支持,包括对不同年龄儿童的教育、照顾和监护,平衡父母面临的工作和家庭冲突。一些相关的政策工具也能够弥补家庭这几方面资源的损失,比如在住房福利或者社会救助福利方面给儿童提供的补助金、儿童的医疗保险、补充养老金、除假期以外的工作和就业条件(如灵活工作时间)等。那么,这些政策哪些在帮助家庭分担儿童成本方面更为有效呢?不同的要求(直接或者间接的转移支付、服务、实物,劳动力市场的规则,父母的时间权利)是否可以结合起来?如何结合起来?

许多研究认为劳动力市场政策是最为有效的,因为它们能够鼓励就业,提高收入,减少贫困,减少性别收入差距和家庭收入差距。但是,这需要建立在家庭的基本需求得到满足、父母能够平衡工作和家庭要求的基础上。只有综合性的政策才能达到更好的效果。税收减免比补贴能够更为有效地增加平均工作时间和家庭收入,但更有利于受过更多教育的女性。补贴虽然效率不高,但更具有正向的再分配作用[59]。普惠制的政策虽然在改善儿童贫困、提高有孩子家庭生活水平方面更为有效,但为了保证制度的可持续性和有效性,需要和资产审查式的政策相结合[5]。跨国研究表明,不同领域的政策作为一个整体出现效果最好。在对家庭采用了相对多样化的支持政策、在对家庭支持相对有力和持续的国家中,能够发现较高生育率、较高劳动力市场参与率和较低的贫困率[60]。

从中国现有的家庭政策来看,无论是儿童的直接经济成本还是间接成本,国家都分担不足。中国没有普惠制的儿童津贴或者税收补贴,而且税收制度都是以个人为单位而不是以家庭为单位,家庭负担的儿童直接经济成本没有被考量在内。在时间成本上,中国只有法定产假,但相对时间较短,且只惠及部分女性,更大数量的农村女性、非正规就业女性都被排除在外。儿童托育设施方面,3-6岁儿童的有大幅提高,0-2岁的只是刚刚起步。国家对于儿童成本的分担不足,导致中国的总和生育率持续下降,女性就业率明显下降,儿童贫困发生率高于其他群体,儿童托育市场化,年轻父母负担沉重。而劳动力市场对于将为/身为人母的女性更是不友好,母职带来的收入惩罚超过10%。

因此,本文建议在确定国家参与分担家庭儿童养育成本的前提下实行以下举措:(1)组织有关家庭消费和儿童消费的全国性调查,关注0-17岁的所有儿童,评测不同地域和不同阶层的儿童成本,为制定相应的分担儿童直接经济成本的政策奠定基础。(2)组织有关家庭成员时间使用模式调查,关注儿童照顾给父母带来的时间成本,为制定相应的假期政策奠定基础,也为讨论多长的假期是既有利于女性劳动力市场位置又有利于儿童福祉奠定基础。(3)利用家庭政策来推动新的育儿理念的形成,重新确定母职和父职,因为研究表明儿童成本总的来说还是取决于社会经济环境[28]。(4)制定具体的政策时,同时实施多个领域的政策,弥补家庭儿童养育成本政策和收入再分配政策相结合,普惠制的政策(普通家庭)和资产审查式政策(风险家庭)相结合,实物支持和现金支持相结合。同时,强化对于工作—家庭平衡的政策支持,更多地采用社会投资的模式。