性别、战争与国族的变奏及书写*

——以关露为中心的考察

高翔宇

(中国政法大学 人文学院,北京 102249)

关露(1907-1982),原名胡寿楣,早年以叛逆者的姿态践行了从“离家”到“离校”出走的“娜拉”式轨迹,1932年加入中国共产党及“中国左翼作家联盟”,成为享誉上海文坛的“左翼”女作家。1939年至1945年间作为中共“女特工”,先后潜伏进入汪伪特工总部,担任由日本大使馆与海军报道部主办的《女声》杂志编辑兼主笔,曾赴日参加第二届“大东亚文学者大会”。目前仅有中国台湾学者罗久蓉在“忠奸之辨”这一视野下系统考察了关露的生平事迹,指出其长期背负着“叛徒”与“忠诚楷模”两种相互对立的形象,分析了造成其人格分裂的根源在于无法调适“性别自主”与“政治忠诚”之间难以两全的关系[注]详细内容参见罗久蓉:《忠诚楷模:关露的颠踬人生》,《她的审判:近代中国国族与性别意义下的忠奸之辨》,台北:“中研院”近代史研究所,2013年,第66-132页。。中国大陆方面的研究相对薄弱,主要集中在其诗歌创作以及同《女声》杂志的关系等方面,不仅缺乏专题性与全景式的研究,而且还有诸多关露创作的文本以及其他辅证的史料尚未得到充分地挖掘和利用[注]相关研究主要有陈雁:《性别与战争:上海(1932-1945)》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第75-89页、第292-311页;王芳:《关露的新诗观》,《中国现代文学研究丛刊》2002年第2期;涂晓华:《上海沦陷时期〈女声〉杂志的历史考察》,《中国现代文学研究丛刊》2005年第3期。。笔者一方面将解读关露对于性别解放与国族关系的认知,另一方面拟阐释其“战争”书写与“疾病”叙事等文本,以期透视关露对于性别、战争与国族关系的独特生命体验,以及作为“女特工”的关露对于一度被误认为“女汉奸”的无声“告白”,由此,建构“女汉奸”话语、性别意识、政党意志、民族解放之间的相互交织、内在紧张与冲突的纷繁图景,以及内中隐喻的现代中国性别实践与抗日救亡、政党政治、革命道路呈现的分歧与错位。

一、从“娜拉出走”到战争叙事

“五四”时期,随着“易卜生主义”向中国的传播,“娜拉”作为反叛者与“新女性”形象的代言人,激励了一批女性反抗封建包办婚姻,离开传统旧式家庭,走进校园接受新式教育,从而形成了“娜拉出走”的历史图景。

关露出生于山西右玉县的书香之家,成长于晚清传统与新式教育并存的时代,父亲相对开明,尤其是母亲徐绣风教诲其“一个女孩子一定要能够自谋生活,一定要学点本领,否则将一辈子受气,一辈子抬不起头来做人”[1](PP 3-5),这使得关露渐而萌生了女性自立思想。然而,父母在其10岁、15岁相继去世,她不得不寄人篱下。据关露的妹妹胡绣枫回忆,在外祖母、姨母的认知中,“认为女孩子惟一的出路就是结婚,找一个家道富裕的丈夫,就可以过一辈子幸福的生活”,并且“不停地为我们俩找一个‘好婆家’……关露长于我自然首当其冲”,但关露极力反抗,视“学有所成,自食其力”乃建立平等自由婚姻的前提,却惹来了亲友的责骂。1926年,在一次机缘巧合下,关露赴上海结识了中共地下党员刘道衡,并得到了求学上海法科大学的资助。1928年5月,在教务长沈钧儒的启发下,关露参加了控诉“济南惨案”的游行,接受了爱国主义的洗礼。同年,关露考入南京中央大学文学系,开始走向文学创作征途,接触到张天翼、胡风、欧阳山等“进步青年”,同时阅读了马克思主义的经典著作[1](PP 3-5)。1931年初,因关露参加驱逐压制女性个性自由、强迫学生信奉天主教的女生宿舍指导员李玛丽的活动,受到了学校的开除处分,遂返沪并于次年春在张天翼的介绍下加入了中国共产党及“中国左翼作家联盟”[2](PP 14-17)。由此,关露走出校园、迈上革命的道路,担任“左联”领导下中国诗歌会的机关刊物《新诗歌》的编辑,且于1933年接替丁玲主持的“左联创作委员会”工作,负责“左联”党团书记周扬的“交通”任务[3](P 180)。

在自传体小说《新旧时代》[注]《新旧时代》创作始于1938年,完成于1939年除夕,1940年3月出版,应为关露打入敌伪之前的作品。中,关露结合早年的人生体验,以第一人称的口吻叙述了一个出身于封建家庭的女青年逐渐转变成为“一个有独立思想、有独立精神”的叛逆者的历程,系统诠释了“五四”时期“娜拉”精神[4](P 227)。在作品中,唯一与现实生活迥然不同的是,关露塑造了一个“妖魔化的”“封建大家长”的父亲形象,其勒令母亲管教女儿“做一个好的女孩子”,然而,母亲并未遵循父亲的意思培养女儿“贤母良妻”的角色,相反却严厉斥责起初反感读书的“我”,并令其下跪反省,“一个没有知识的女人,她一生的生活就等于下跪……要独立和自由就要有知识,要有知识,就得念书”,这使得“我”萌生了通过求学改造人生的意识,“母亲底言语像时钟底摆动一样催促着我要追赶的那路程”。随之,在姨母家中寄人篱下的日子里,“我”厌恶包办婚姻,并见证了周遭的悲剧,“我觉得我没有说话和行动底自由。我每天都得被迫着去听许多不愿听的话,看许多不爱看的行动和表情”。于是关露转向了“逃离叙事”,感觉“周围有着一种什么引诱的力量……叫我去破坏我旧有的生活……我爱运动,我底姨母却告诉我那是一种粗野的行为。我爱唱歌,她说那是一种优娼的专技……我要上学校去念书,她说上学堂特别是上男女同学的学堂底意义,就是送去给那些男教员和男学生们去欣赏和消遣”。于是,“我”选择了“出走”,来到了大都市上海[5](P 63)(PP 73-75,PP 106-113)。《新旧时代》至此搁笔,原本三部曲的叙事,却仅完稿了第一部,但恰可作为关露早年伴随着“娜拉出走”浪潮,追求性别解放这一原初动力的经典文本加以释读。

关露早年从“离家”到“离校”出走再到投身革命这一轨迹,也是近代中国“新女性”确立自我认同的一种方式。与关露同为“左翼”的女作家丁玲,早期创作的《莎菲女士的日记》,肯定了“五四”对于女性解放的积极能动性以及女性在婚恋中的欲望与诉求。然而,在大革命风潮的裹挟下,作品中的莎菲与现实生活中的丁玲均陷入孤独与迷惘。为此,冯雪峰替她指明了出路,即呼唤女性接近青年革命的力量,进而追赶时代前进的步伐[注]详细论述可参见郭冰茹:《20世纪中国小说史中的性别建构》,上海:华东师范大学出版社,2013年,第84页。。诚然,对于同时期脱离了旧式家庭羁绊、由校园走向社会的女青年而言,部分虽难以避免如同鲁迅所预言的“不是堕落,就是回来”的命运,然而无论是关露还是丁玲,则通过顺应时代的洪流,从而实现女性在现代民族国家转型进程中的价值。由此,关露与丁玲转向了革命文学的阵营。1936年丁玲奔赴延安,关露于同年11月结集出版了诗歌集《太平洋上的歌声》,在上海文坛激发了巨大反响,成为“上海滩”风靡一时的女诗人。

《太平洋上的歌声》写于1934年至1936年间,主题集中在对战争的控诉。该诗集的创作,伴随着“九·一八事变”“一·二八事变”“华北事变”等民族危机的相继发生,“战争”叙事成为关露书写的主题。易青在《读了〈太平洋上的歌声〉以后》一文中给予了高度评价,甚至认为关露足以取代冰心在诗界的地位:“虽然在某些词句上她犯了感伤的、恋情的、女性的、柔弱的色彩,然而绝不是冰心式的,因为冰心的诗是个人的、享乐的、幻想的,而《太平洋上的歌声》是社会的、抗争的、现实的……也的确是一九三六年代的作品。”[6](PP 48-49)王天马亦表示:“关露是一个救国族的歌手,一个自由的热烈的追求者……是国族解放运动的先锋。她的这一本诗集——《太平洋上的歌声》——是充满了殖民地的奴隶的吼声!有屠宰的血腥!有挣扎的惨影!有战地的烽烟,有四月的麦田……创造新中国的青年们,请你们看看这用血和泪写成的诗集吧!”[7](PP 16-18)

在《战地》一诗中,关露书写了故土沦亡以及异族侵略者剥削、奴役中华民族的现实,在诗中既有“尸体掩没了艳绿的村庄”,也有“被马蹄践踏的四月的秧田”,还有“失去了家乡的男女”[8](PP 67-71)。在《风波亭》一诗中,关露呼唤民族英雄的再现,通过对岳飞历史记忆的重构,与鞭挞秦桧之间形成了鲜明的对照,并由此发出控诉“汉奸”的呐喊,她写到岳飞展现了“血染英雄的背影”,秦桧是“屈膝谄笑的奸臣”,岳飞之死乃是“绞刑架赛过十字架的光荣”,至于“卖国求荣”的秦桧“还在岳王墓上,跪到如今”[9](PP 10-14)。在《故乡,我不能让你沦亡》一诗中,关露阐发了对于战争灾难的悲痛,她仿佛听到了祖国“待救的呼声,已经把四万万同胞震响”,表达了投身救亡洪流的激情,并动员海内外爱国同胞的同仇敌忾、一致抗日[10](PP 73-78)。在散文诗《悲剧之夜》中,这种爱国的声音同样得到了强化,她歌颂十九路军在“一·二八事变”期间捍卫国土的英勇事迹:“他们不愿意丧去自己的土地和自由,不愿做敌人的奴隶……用他们不投降的抗御的精神,向敌人鼓起了武勇的战争。”[11](PP 79-82)

在革命与战争的历史语境下,性别建构与民族国家叙事进一步呈现出同构性关系。这也成为关露占据上海“左翼”文坛一席之地的重要凭借。作为对比,萧红的《生死场》与《呼兰河传》在“左翼文学”话语中遭遇了截然不同的评价:前者经由鲁迅作序推广,被誉为“反日的文艺作品”之代表;后者在茅盾看来,呼兰河人民的生活是宁静的,缺乏对封建剥削以及日本帝国主义血腥侵略的控诉。换言之,女作家书写的主题是否合乎“国防文学”的标准以及民族国家解放的宏大叙事,成为当时衡量作品价值的一个重要尺码。

1935年“一二·九运动”兴起时,关露与马相伯、沈钧儒、邹韬奋、陶行知、李公朴等人联合发表了《上海文化界救国运动宣言》,次年2月与张天翼、白薇等参加“国防文学问题座谈会”,1937年“七七事变”后,复加入“上海文化界救亡协会”“上海战时文艺协会”等组织[3](PP 180-181),同时与郭沫若、艾思奇、夏衍等人成立“战时服务团”,从事战地采访、街头演讲、出版小报、生活救济等活动[12],以文艺宣传的形式践行民族救亡使命。

1937年11月12日,上海沦陷。大部分“左翼”作家相继撤离,但关露依旧坚守“孤岛”。在送别“战友”的演讲会上,关露致辞:“上海失了,我们要走,并非是我们不爱上海,也不是与‘上海共存亡’这句话失约……用我们民众组织和宣传……并不是用我们的身体死死地睡在这里。”[13](P 14)1938年,关露在中共南方局情报工作者王炳南的安排下,留驻上海启秀女中担任高中语文教习[3](P 181),次年春,与“上海诗歌座谈会”同仁一道为抗日救亡奔走,创作了《夜莺》等作品,以文艺的形式传递了对国难的感怀,诠释了与敌伪斗争到底的使命和决心:“夜莺,你飞,也在歌唱/你飞得那样勇敢/但是歌唱得那样悲哀/从你那歌唱的声音里/我辨别出来你在报告我些苦难和秋色……你不是在悲哀/也不是在逃亡/你是在把消息告诉我/并且要让我知道你是在战斗中飞着。”[14](PP 78-79)关露之所以视诗歌为留守“孤岛”作战的工具,缘于其对于诗歌作为抗战精神动员纽带的认识。关露认为,一个具有真正民族情怀的诗人,应当从“民族革命解放斗争里”找寻创作素材,并且国民政府提倡的“国民精神总动员”的政治口号“同时也应该是诗的口号”[15](PP 58-62)。

期间,关露在发表的《战斗的妇女》一诗中明确提出了“妇女的解放和自由,要在民族解放后”这一论断,诠释并奠定了在民族救亡时期对性别与国族关系的基本认知:“妇女们,从来想自由/为了自由不怕生死的决斗/现在,正是生死存亡的秋/敌人的强盗军/逼我们把自由出售……妇女的解放和自由/要在民族解放后。”[16](P 1)并且,关露的这首经典的诗歌被谱成曲,广为传唱[17](P 1)。关露在阐述“性别解放服从于国族话语”看法以外,还论及了“民族解放与性别平等”的关系问题,认为前者乃后者的前提。这体现在其创作的《女国民》一诗中:“旧时代说我们是无用的妇女/新时代认我们是民族的子民/现在,我们眼前已开始了民族的战争/……只民族解放才有自由和平等。”[18](P 10)故而,关露在评论文章《妇女从军的历史剧》中提倡战时京剧改良应当以民族抗战为题材,要彰显时代性与民族性的双重历史特征,且高度评价了欧阳予倩对于《梁红玉》这一传统经典文本的再造[19](PP 26-27)。

事实上,与关露提倡的将性别解放融合于国族解放这一命题相似的是,谢冰莹笔下的《从军日记》,视唯有迈上革命的征途、推翻旧有的封建堡垒,才是女性实现解放的前提和保障。丁玲奔赴延安后,放弃了早期书写的“modern girl”,转而在战争与国族话语的感召下,自觉地悬置了“小我”,服从“大我”、革命/战争的需要以及政党意志的安排,构成了抗战时期女性确立自我认同的重要方式。同时,这也反映出,近代中国妇女在谋求国族解放、性别解放进程中,女性价值的坐标与民族国家话语之间呈现的同构性关系。

二、《女声》与“孤岛”文化空间的重塑

1939年秋,八路军驻上海办事处负责人刘少文向关露转寄的一则赴港“密电”,成为改变关露人生轨迹的转折点。与关露同在“孤岛”的中共地下党员丁景唐的女儿丁言昭,在采访关露本人后,于《关露传》一书中披露,在香港接见关露者乃负责中共在沦陷区情报系统的潘汉年,其指派了关露一项隐秘而特殊的任务:潜伏上海极斯菲尔路76号——汪伪政府特工总部,了解副主任李士群的政治动向,并于恰当时机加以“策反”,以期获取日伪情报[2](PP 84-85)。

早于大革命前,李士群曾加入中国共产党,1932年被国民党“中统”特务逮捕后自首叛变,1938年复投靠日伪汪精卫政权,基于对抗战局势尚不明了的判断,他游移于日伪、国民党、中共之间。由此,潘汉年认为将李士群作为利用对象或有一定意义。据关露的学生萧阳所撰《一个女作家的遭遇——记关露一生》称,潘汉年委任的特工人选,须具备中共党员以及与李士群“熟悉”的双重角色。因李士群曾于1933年利用职务之便助关露脱险,曾邀请其转投麾下担任英文秘书,并流露出“欣赏”之情[20](PP 131-135),故而,1939年冬关露接受了潘汉年的指示,潜入“76号魔窟”,负责“争取”李士群的工作。由于关露斡旋于“76号魔窟”的活动系中共地下党工作,囿于史料留存及公开的有限性,尚有诸多内幕鲜为人知,但据萧阳的回忆称,1941年夏,关露曾代表中共地下党组织同李士群有过一次秘密谈话,表达了“党很关心他,想和他取得联系,希望他能为党工作”,并“将保证他的政治前途”的暗示,且得到了李士群的回应[21](PP 47-48)。1942年4月,潘汉年秘密赴沪“会见”了李士群,获悉了与日伪相关的诸多情报,其中包括敌伪将“扫荡”苏北根据地的军事计划[22](PP 159-161)。

除此以外,值得特别关注的是关露于1942年至1945年间担任《女声》杂志编辑兼主笔这一经历。《女声》杂志创刊于1942年5月15日,系日本驻华大使馆与海军报道部联合主管,也是日本在华沦陷区创办的唯一中文刊物,以宣传“大东亚共荣”以及“中日妇女解放”为宗旨。在“策反”李士群的任务结束后,关露并未回归延安革命根据地,而是收到了组织委派的新任务:通过日本“左翼”分子中西功接洽佐藤俊子,由关露出任《女声》杂志编辑[23](P 9)。此间,关露借助担任《女声》杂志编辑这一职务上的便利,尝试收集日方情报。例如,在与汪伪控制下的“太平洋出版社”的业务往来中间,关露争取并影响该社的卢潇与杨丰:卢潇调任汪伪政府物资统计委员会后,提供了日本在华军用物资的品种、质量、数量的统计表[20](P 163);杨丰则在其“启蒙”下,于1944年赴延安参加革命工作[3](P 182)。

若考察《女声》杂志的性质,可知其日本官方色彩并不浓厚,除了刊登必要的“中日共荣”的常规文章外,亦存有相当自由言论的空间,这与该刊主编佐藤俊子的编辑理念不无相关。佐藤俊子系日本女权主义者,对中日妇女相似的生存命运流露出同情的姿态,且将谋求两国女性的解放作为赴华的使命。其多次表示“中国的妇女痛苦得很,因为她们的知识太浅,我们应该多多帮助她们”,同时还有一定的“左倾”倾向,尤为崇拜鲁迅的文笔,佩服斯大林、毛泽东、新四军、八路军,鄙夷希特勒、蒋介石、国民党军队[24](P 7)。

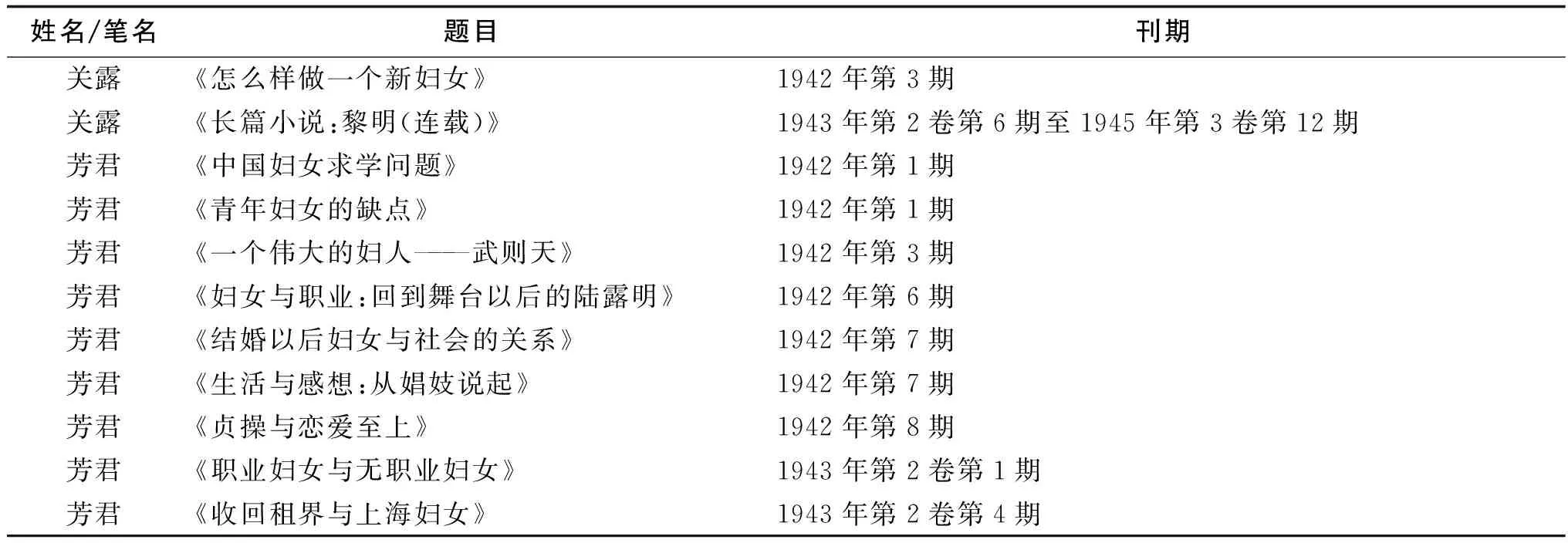

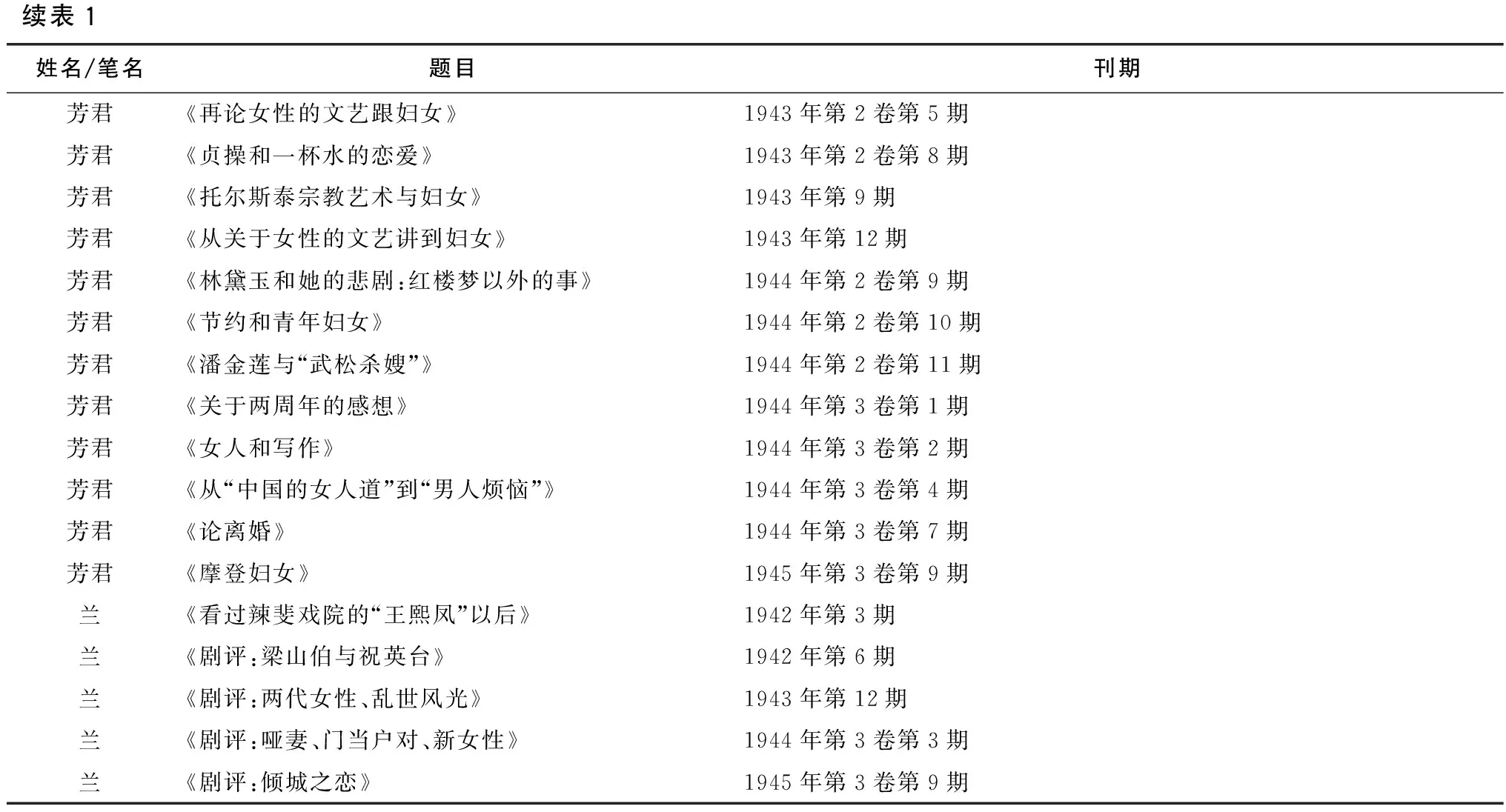

鉴于日方禁止刊载破坏“中日亲善”的言论,关露通过建立与主编佐藤俊子的“信任”关系,并利用佐藤俊子“亲共”的一面以及《女声》杂志相对“中立”的立场——只谈性别,不涉政治——斡旋其间。除了使用关露这一真实姓名外,1942年至1945年期间,她还以“芳君”“兰”等笔名在《女声》杂志上刊发了数十篇有关性别问题的专稿(见表1),并且协助中共在沪地下党员丁景唐、杨志诚、鲍士、陈新华、杜淑贞、李祖良、陈嬗忱等发表文章[注]丁景唐使用笔名“歌青春”“辛夕照”“乐未央”等,杨志诚使用笔名“陆洋”“陆以真”等,鲍士使用笔名“席名”,陈新华使用笔名“陈联”,杜淑贞使用笔名“李璈”,李祖良使用笔名“方晓”,陈嬗忱使用笔名“凯勒”。参见萧阳、广群:《一个女作家的遭遇——记关露一生》,哈尔滨:北方文艺出版社,1998年,第169-177页。。据丁景唐所述:关露担任《女声》编辑期间配合中共地下党的工作,被誉为“孤岛”沦陷后的“散兵作战”[25](PP 60-65)。

表1 关露在担任《女声》杂志编辑期间刊发的有关妇女问题的文章

续表1姓名/笔名题目刊期芳君《再论女性的文艺跟妇女》1943年第2卷第5期芳君《贞操和一杯水的恋爱》1943年第2卷第8期芳君《托尔斯泰宗教艺术与妇女》1943年第9期芳君《从关于女性的文艺讲到妇女》1943年第12期芳君《林黛玉和她的悲剧:红楼梦以外的事》1944年第2卷第9期芳君《节约和青年妇女》1944年第2卷第10期芳君《潘金莲与“武松杀嫂”》1944年第2卷第11期芳君《关于两周年的感想》1944年第3卷第1期芳君《女人和写作》1944年第3卷第2期芳君《从“中国的女人道”到“男人烦恼”》1944年第3卷第4期芳君《论离婚》1944年第3卷第7期芳君《摩登妇女》1945年第3卷第9期兰《看过辣斐戏院的“王熙凤”以后》1942年第3期兰《剧评:梁山伯与祝英台》1942年第6期兰《剧评:两代女性、乱世风光》1943年第12期兰《剧评:哑妻、门当户对、新女性》1944年第3卷第3期兰《剧评:倾城之恋》1945年第3卷第9期

首先,令人瞩目的是关露此间连载的《黎明》这部作品,此系继《新旧时代》后关露创作的另一部自传体小说。《新旧时代》所表现的是逃离家庭的往事,《黎明》则聚焦于校园求学、恋爱及蜕变成长这一话题。小说中的杜菱,在初恋男友凌青的启蒙下,逐渐产生了改造人生与社会的朦胧意识,但囿于对男友华丽辞藻的盲目崇拜。随着凌青的出国以及隐瞒家室的谎言被拆穿,这段虚幻的爱情成为了泡影。继之,妹妹大学同学饶恕的出现,促使她走出个人主义的狭小空间,成长为一位充满批判与战斗情怀的左翼女作家。投射到关露现实生活的是,她与留苏归国的沈志远由于在“家事”与“职业”角色认知方面的分歧而匆匆结束的三年短暂婚姻。前者力求在革命的浪潮中实现女性的价值,后者则仅希望将配偶定位在“贤妻良母”的坐标上[26]。

其次,关露在《女声》杂志刊发了一些有关妇女解放问题的散文。大体而言,主要涵盖以下几个方面:其一,关注下层妇女的生存境遇,如女工、妓女、舞女、无业女性等弱势群体[27](PP 4-5)。其二,希望从事文艺创作的知识女性深入现实生活,探索解决深陷民间疾苦女性的出路,并认为上层女性精英不能仅停留在理论与文字层面的空谈,应以实际的行动帮助、教育、启蒙她们[28](PP 4-5)。其三,对于封建贞操观念展开批判,认为此系男权社会不平等的产物,本质上是男性对女性肉体和生殖能力的占用与奴役,主张不能以贞节作为衡量女性价值的标准[29](PP 4-5)。其四,强调平等与自由的恋爱观,但坚持以严肃的态度对待爱情,反对流于滥交的性关系[30](PP 5-7)。其五,批判具有享乐主义倾向的“摩登女郎”,认为“摩登妇女不但不能独立、自由和进步,反倒更落后,更依靠,做了完完全全的寄生虫”,倡导“能向家庭社会负责,要有新知识,新思想,新技能,能够独立起来的新的‘现代妇女’”[31](PP 3-4)。其六,认为造成中国妇女解放困境的现实问题,根源于不合理的社会制度,关键在于社会问题之解决[32](PP 4-5)。其七,推崇武则天,将其视为冲破封建家族制度的代表,称赞其治国能力,激励妇女应以之为榜样,尽瘁“女国民”义务[33](P 29)。

再次,关露通过撰写“剧评”文章,重评古代戏剧中的女性人物,揭露传统社会礼教的伪善以及旧式伦理对于女性的戕害,控诉封建制度下女性的爱情悲剧。例如,关露否定了潘金莲“荒淫无道”这一固有的评价,认为潘金莲亦有值得“原谅”之处,潘金莲缺乏婚姻自主权,被迫嫁给在相貌与才能方面难以与她匹配的武大郎,私通与其爱慕的武松外貌相似的西门庆,也是人性本能的欲望,此外前人以“野蛮”批判潘金莲杀夫,以“正义”颂扬武松杀嫂,则是建立在男女不平等这一封建论说的基础上[34](PP 4-5)。又如,关露分析了构成林黛玉悲剧的五大因素,包括作为“情人”的贾宝玉对其寄于情却又不专情、作为“情敌”的薛宝钗最终取而代之、作为“保护者”与“伤害者”双重角色的贾母将家族延绵置于林黛玉的生死之上、作为“刽子手”的王熙凤为侵占财产而不择手段,此外林黛玉自身寄人篱下、体弱多病、多愁善感也是因素之一[35](PP 4-5)。再如,关露表达了对于梁祝殉情悲剧的同情,认为自由恋爱在封建礼教中是不能容许的范畴。鉴于祝英台以死抗争包办婚姻仍然是一种“隐忍”的方式[36](PP 38-39),关露认为,王熙凤表现出来的聪明、泼辣、强势,在提倡女性挣脱传统伦理束缚的时代中,具有一定的积极意义[37](PP 3-4)。

复次,《女声》杂志聚焦于论述战时上海女性的生存困境,并阐释了谋求经济、人格层面的独立对于妇女解放的重要意义,这成为关露与佐藤俊子关注的首要命题。事实上,早在上海沦陷前国民政府开展的新生活运动就使得“妇女回家”的论调甚嚣尘上,随之涌现了一股“新贤妻良母”重塑与回归的潮流。1935年1月,南京磨风艺社王光珍因公演《娜拉》,唤醒时人对“五四”女性启蒙话语的记忆,遭遇了“失业”“失家”“失誉”的困境,造成了轰动一时的“娜拉事件”[注]详细论述参见蔡洁:《性别解放与政治话语的双重变奏:1935年“娜拉事件”的多元观照》,《妇女研究论丛》2017年第1期。。随后的3月至4月间,《申报》连载了关露的小说《姨太太日记》,讲述了一个妓女嫁人后,甘愿忍受丈夫的辱骂和背叛,直至因怀孕被丈夫抛弃,才开始重新思考女性的价值——“在有一种社会里,女人不靠男人可以在社会里生活,替社会做事,要恋爱的话也随时有她的自由”[38],告诫女性“不要迷醉在那享乐的圈子里面”[39](PP 1-2),不要再做“小松鼠”和“不懂事的孩子”[40]。然而,淞沪会战爆发后,上海职业女性遭遇了前所未有的冲击。据《上海妇女》报道,各机关实行裁员,女职员首当其冲,“许多职业妇女失了业……回到了家乡,又被X人毁了,幸而不被侮辱的也做了难民……有许多更在炮火下做了牺牲者”[41]。并且,1939年上海妇女界围绕上海邮政局不招女性职员、拒用已婚女职员问题,展开了一场战时职业女性的生存危机的论争[注]关于职业女性生存危机的论述,可参见陈雁:《性别与战争:上海(1932—1945)》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第96-138页、第87-88页。。故而,关露在《女声》杂志担任编辑期间的努力,是通过鼓励职业女性寻求独立自主的勇气与意志,动员妇女解放,力图打通性别解放与国族话语之间的内在通道,进而实现二者的合流与统一。并且,《女声》杂志刊发性别话语的论说,也为佐藤俊子与关露这两位不同国度与民族的女权作家的对话提供了可能性。

此外,《女声》杂志在战时上海的畅销与繁荣,展现了“孤岛”这一特定的地缘政治空间下,不同政治力量的角逐被表面的、暂时的太平景象所遮蔽的历史特征。与此同时,在“大东亚共荣”的背景下,战争成为一种缺席的在场,沦陷区的日常生活书写则构成了区别于民族国家叙事以外的另一条路径[注]详细论述可参见郭冰茹:《20世纪中国小说史中的性别建构》,上海:华东师范大学出版社,2013年,第120-121页。。女作家张爱玲、苏青、潘柳黛、施济美等人通过对于日常生活中凡俗性甚至是柴米油盐故事的描述,使上海的市民阶层成为通俗文学消费的重要对象。若系统检阅此间《女声》的刊文,可知其除了着力于探讨女性与职业、女性与婚姻等话题,还书写了谈论花草、蔬菜、飞鸟虫鱼、女明星、家政学、女人的护肤美容、儿童的新潮衣装等游离于政治话语之外的篇章[注]参见绿萍:《异乡草》,《女声(上海1942)》1942年第2期;高桥敬三:《南洋的海底动物》,《女声(上海1942)》1945年第3卷第11期;关露:《闲谈菊花》,《女声(上海1942)》1942年第6期;菡:《几种美丽的飞鸟》,《女声(上海1942)》1943年第2卷第2期;《这是罗兰,她在“倾城之恋”里饰演白流苏》,《女声(上海1942)》1945年第3卷第9期;《最近在银幕上红起来的周曼华》,《女声(上海1942)》1942年第6期;方媚:《家政:时代化的家庭布置》,《女声(上海1942)》1942年第1期;纯瓈:《家政:炸酱打卤面》,《女声(上海1942)》1942年第3期;衡:《家政:几样不需用油的蔬菜》,《女声(上海1942)》1942年第2卷第1期;叶芝:《节约前提下的美容术:献给时代的姐妹们》,《女声(上海1942)》1943年第11期;《小宝宝的新夏装》,《女声(上海1942)》1942年第2期等。。

然而,由于关露接受中共地下党组织的派遣,退出“左翼”文坛,开启“女特工”的生涯,往来行走于汪伪政权与《女声》杂志之间,难以避免地背负起“女汉奸”的历史污名。

三、“疾病”的隐喻与“女汉奸”话语的形成

关露涉足间谍活动初期就引来上海各界进步人士的非议与排挤。一方面,关露先前所在的“上海诗歌座谈会”暗自取缔了其继续参会的资格,并与其“形同路人”[42](PP 93-96);另一方面,由于刘王立明与王伊蔚曾于1932年创办过名为《女声》的杂志,故而对于佐藤俊子使用《女声》作为同名刊物耿耿于怀,更不满关露参与其中,认为此有损《女声》名誉[注]参见王伊蔚口述访谈,Wang zheng,Women in the Chinese Enlightenment:Oral and Textual Histories,University of California Press,1999,pp.233-242,转引自陈雁:《性别与战争:上海(1932—1945)》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第92-93页。。

除此之外,最为时人诟病的是关露作为《女声》杂志编辑代表赴日参加第二届“大东亚文学者大会”。1943年8月,关露赴日游览长崎、唐津、下关、东京等处[43](P 12)。面对大会邀请其作一场有关“大东亚共荣”的主题报告,关露并未正面予以回应,表示不谙政治,最终演讲了《中日妇女之交流》的议题,仅谈论了两国女性在性别解放层面问题的共通性[44](P 12),并同日本女性文学界相关人士略有接触[45](PP 44-47)。归国后,关露复受“中日文化协会”之邀,赴上海市立第一女子中学等校演说,述及了中日文学交流的最新动态[46]。自1939年冬,关露接受中共地下党组织的派遣,潜伏进入汪伪政权“76号魔窟”后,便一度退出了上海“左翼”文坛,甚至以“女汉奸”的形象出现在公众视野中。这种“反常性”行径,招致诗界同人的非议与孤立,认为关露“态度一变,最初与汉奸文人往来,后来竟公然参加‘大东亚’文艺阵营,并曾一度东渡扶桑”[47](P 2)。与此同时,关露转变了先前奔放、激进、昂扬的文风,取而代之的是“疾病”的叙事。

在日本参加“大东亚文学者大会”居留期间,关露创作的《神经病的日子》一文,通过对于“疾病”的隐喻,淋漓地展现了其内心的纠结、挣扎、痛苦、斗争等复杂情绪。

她写到自己在上海的时候即“时常头痛”,但每当头痛,“就吃一包老虎粉”,然而药粉“到了日本就不大起作用了,到了东京就简直完全失了效果”。继之,在亲临“大东亚文学者大会”的三天里,她表示自己“神志感到昏乱”,身体发热异常。在日本特意布置的音乐演奏会上,她所听到的并非是歌颂日本的“强大”与“崛起”,相反联想到的是隔洋相望祖国山河的“支离破碎”。透过《明治颂歌》,她想到了岳飞、崇祯皇帝、慈禧太后、光绪,“最后想到袁世凯和我父母之邦的一大片混乱的土地”,以及“历史的兴亡和山河的变改”。并且,她认为“这种想象的方式有一些带着病态”。随之而至,她又表达了对于死亡的“惧怕”,“更可怕的是在偷偷地活了之后又偷偷地死去”,于是转而阐发了“活”的愿望,还“要有往后的‘活’,填补我过去那些在死后不使人悲哀的日子”[48](PP 14-15)。

日本学者岸阳子同样注意到了《神经病的日子》这一文本,侧重于认为该作品是关露为掩人耳目所蕴藏的一种夸张与戏剧化的手法:

既然作为“大东亚文学者大会”的代表出席大会,不可能一句话也不涉及“大东亚共荣圈”或“大东亚文学”。惟一的办法,装自己发作剧烈的头痛和由此而引起的精神异常的状态来写报告……对她而言,大会的三天,必须是“神经病态的日子”。为了使自己不至于沦为大会的同犯,惟有通过一个彻头彻尾患有精神异常的人的眼光来看大会,使它戏曲化[49](P 78)。

实际上,这种“疾病”的叙事,除了作为文学艺术场域的一种呈现外,还隐喻了关露对于“女特工”使命与“女汉奸”形象相悖这一忍辱负重的心境。关露所谓的在上海即“头痛”,意指在日伪机关担任“女特工”的“如履薄冰”。然而,到达日本这一充满仇视的国度,中日文化“共荣”的交流日程,致使平日缓解压力的“老虎粉”似再难“生效”。为了防止间谍身份的暴露,关露唯以“麻木”的姿态示人。这种徘徊于“真我”与“假我”之间的人格分裂与冲突,令关露产生神志昏乱的感觉,在所难免。关露“想到中国”以及“历史的兴亡”,既有着对于民族孱弱的悲情,也有着国人寻求复兴的诉求,但这一切却不能“自由言说”,仅能当作一种“病态”的呈现,甚至被迫在文字中间加以“埋葬”。并且,在“死”与“活”之间的纠葛,成为关露内心世界直接的映射:一方面,她伪装成“女汉奸”的形象,背负着民族的谩骂与声讨;另一方面,又蕴含着“死中求生”的强烈欲望。

1944年,关露创作的《一个失眠的夜里》,再度将“疾病”的叙事以更情境化的形式呈现。她写道,在一个失眠的夜晚,安眠药饼不能使她安静。她走到镜子跟前,“看到了自己的影子”,想到了曾经把它当作战场、展开过战斗的生命,又仿佛看到了“头上有一道光辉,光辉里有着刀枪和血印”。继之,她又站到“窗子面前”,并从“黑夜”的恐慌,转而看到了“黎明”的曙光,两次“吹着凉风”意象的呈现,形成了鲜明反差:

站在窗子面前……没有星星,没有月亮……我不敢去向窗外呼吸。我战败了,安眠药饼和黑夜,都是我强劲的敌人……

突然间从遥远的寂静里……在我不曾注视到的遥远的地方有一盏明亮的路灯……我站起来,打开窗户,丢掷了安眠药片……望着有灯光的黑夜作我深长的呼吸。于是,黎明来到了

若解读上述文本,“镜子”实意指对自我灵魂的拷问以及自我形象的审视,通过“影子”的追忆,关露旨在唤醒此前充满锐利、批判与战斗的“真我”,并以“刀枪和血印”这一特定的意象,诠释了为振兴国族而不畏牺牲的勇敢。没有星星和月亮的“黑夜”,实际上是关露所处的恶劣战争环境以及严酷潜伏工作的映射。她的精神和生理承受着双重压力,以至“安眠药饼”一度成为她赖以支撑的唯一凭借。然而,关露对于民族复兴的信念犹如“一盏明亮的路灯”,始终没有熄灭。经过反复的挣扎和斗争,她最终克服了内心的恐惧。“丢掷了安眠药片”这一动作,也是关露战胜自我的象征。渴望黎明,饱含着关露对顺利完成潜伏使命以及抗战必胜的双重期许。

关露在潜入敌伪的前夜,曾大声地告白:“歌唱是我底生命,不唱歌我便会死亡……我歌唱,我歌唱死,我歌唱牺牲”[51](PP 30-32)。然而,透过其在担负“女特工”角色期间创作的两个有关“疾病”叙事的文本可知,性别角色从“女作家”向“女特工”的转换,使其无奈地压抑在“左翼”文坛上公开呐喊抗日救亡的诉求,故而“失眠”与“疾病”成为其心头挥之不去的阴影。关露所深陷的“病痛”实为身体与精神双重层面的困境,前者为“汉奸”身份的乔装与“耻辱”,后者系与敌伪的斡旋与“煎熬”。实际上,关露早已将个体的利益置于民族大义之后,其所在意的并非自我名节的丧失,而是潜伏期内不仅要对日本侵略行径“若无其事”的伪装,而且还须在“刀光剑影”以外与之“觥筹交错”。这种独特的人生轨迹以及从“战争”叙事向“疾病”书写的流变,隐喻了其不能言说的身份“秘密”与情感体验。

1945年8月15日,日本战败投降后,国民政府接管上海,并掀起了一场惩治“汉奸”的政治话语声浪,而关露的名字,作为国民党通缉的对象,赫然在列[52](P 3),关露一夜间从上海消失[47](P 80)。次年有记者报道关露于苏北根据地“现身”,从“女汉奸”形象“摇身一变”为“女英雄”,引发不明真相的各方的猜测与质疑。尽管关露抵达苏北根据地后,潘汉年作为当年“公证人”,已证实其“清白”,并公开了其“中共地下党员”以及“女间谍”这一秘密身份[53](P 12)。但任职于新四军的关露,因其编辑《女声》这一经历,仍招致了批评:“她的好友为之惊异,就是内地的作家,也个个咬牙切齿,表示恨透……一个有前途的女诗人,竟不能使自己向光明的路上走,真是相当可惜,也相当可耻”[54](P 11)。女作家白薇等人痛斥关露于抗战期间难免涉嫌“投机”与“变节”,勾结敌伪之“无耻作风”,等同于女子“失节”[55](P 11)。署名“陈彪”的作者讽刺关露为迎合日本而“整容”,甚至嘲弄其为“塌鼻关露”,称其“鼻子曾经过美容医院的修改,但是很不幸她的鼻子改坏了,竟把额角头也填高了”[56](P 9)。有作者担忧关露赴根据地后,或引来“附逆文人”,将“过去在沪活动的敌伪时期作家们,提到共产区域里去”,无疑玷污了革命队伍的纯洁性[57](P 5)。此外,还有人编造关露攀附高官的“桃色新闻”,称其欲做“省主席的太太”[52](P 3)。上述种种批判之辞,皆指向关露的“女汉奸”身份。在“汉奸”话语形成逻辑的背后,乃“非黑即白”且无“中间地带”。换言之,与敌伪接触,即等同于“汉奸”,尤其与女性相关联者,即为“丑陋面孔”“品德有缺”“桃色新闻”等“妖魔化”的形塑。

女性将投身战争与革命事业视为实现自我价值并获得主体性的道路,所构建的是性别解放与国族话语之间的同构性图景,但关露“女特工”身份的特殊性和复杂性使其陷入困境,长期背负“女汉奸”的污名,为外界所误解。

中华人民共和国成立后,关露因潘汉年遭遇迫害而受牵连,先后于1955年至1957年以及1967年至1975年入狱。在狱中含冤之际,关露非但没有任何怨言,还撰写了《告诉党》《我和党》《祖国》等诗歌,诗中满溢对于党的感情,称当时在上海从事的“女间谍”活动,皆系服从革命的需要,并“以诗明志”,为自我真实的“女英雄”形象“正名”[20](PP 202-209)。直至1982年3月23日中央组织部作出《关于关露同志平反的决定》,才彻底洗刷了关露“女汉奸”这一“污名”。同年12月5日,关露离世。12月18日,文化部和中国作家协会召开了悼念关露的座谈会[3](P 185)。12月29日《人民日报》刊发了《纪念左翼女作家关露》的文章,高度评价其为20世纪30年代“中国前进的女诗人”[58]。

四、结语

成长于“五四”时期妇女解放主潮下的关露,在《新旧时代》《黎明》两部自传体小说中,先后诠释了“娜拉”从“离家”到“离校”这一轨迹以及在婚恋中的体悟与蜕变,其中实际蕴含了近代中国女性在新旧交替时代里探索并确立价值认同的过程。融入“左翼”阵营,尝试以民族国家话语统合女性解放道路,成为以关露为代表的进步女青年普遍的人生抉择。故而,经由“女作家”的文学书写,关露为诸多女性代言“娜拉”精神,彰显出她们将性别解放与国族解放融合起来的诉求。

维护党和人民的利益,将个人的名誉与荣辱置身事外,实为一名中共党员自觉的规训。在接受中共党组织的派遣,秘密潜伏至日伪机关期间,关露利用《女声》杂志“不涉政治”这一相对中立的平台,撰写了一系列有关性别问题讨论的篇章,继续为女性解放问题“发声”,而关露通过“疾病”的叙事与书写,实则希冀获得自我言说的特定空间,从而委婉地表明对于自我形象裂变的抑郁、苦楚与无奈,以及忠诚于党与民族这一矢志不渝的立场。这些文字既是关露对于国族忠诚的自我表述,也是其澄清心志的另类书写。

只是,囿于“女特工”角色的特殊性、经历的复杂性,关露一度在对“汉奸”的“审判”中陷入了困境。关露独特的人生轨迹,与同时期投身民族国家救亡的女性精英一起,共同构成了近代中国女性解放的复杂性面相。