潘季驯人生中最辉煌的治黄大业

齐悦

潘季驯,字时良,号印川,湖州府乌程县人。明嘉靖二十九年(1550年)考中进士,先后任九江府推官、广东御史等地方官和大理寺卿、刑部侍郎等中央官,从政经验丰富。他是一个复合型人才,既擅长经济管理又精通水利工程,曾在广东推行一条鞭法,爱惜民夫、体恤下情,政绩显著。令他名垂青史的还是他的治黄功绩,他是明朝杰出的水利专家,一生四次主持治理黄河,成绩最为显著的当数明万历六年(1578年)那次。

人定胜天

明万历六年(1578年),潘季驯晋右都御史兼工部左侍郎总理河漕,他满怀信心地走马上任,憧憬著在新的职位上全无掣肘之虞,如鱼得水地开展工作,实现经世理想。很快,复杂严峻的形势给他泼了一盆冷水:黄河流过黄土高原后,下游泥沙淤积,垫高河床,成为地上悬河,两岸的堤防只能随之增高,一旦赶不上黄河淤积的速度,堤防崩塌就不可避免。

淮河就更糟糕了,究其原因正是先前隆庆年间那次改道,黄河南夺淮河出海口,大量泥沙沉积,黄河水退之后,淮河原有的入海口被河沙封锁,淮水倒灌,洪泽湖的水位也是节节升高。后来的治河官员提出过“纵淮入江”“挽淮入河”等治理方法,结果都收效甚微。

无论治黄还是治淮,除水患方面各有难题,但具体到兴水利的层面,二者有一个共同点,那就是保漕。运河作为当时的南北交通大动脉,沟通了黄、淮两个水系,确保这条与帝国国祚息息相关的大动脉的畅通,是头等要务。

问题的复杂性远不止于此。

在中国传统文化中,“风水”是个饱含神秘色彩的符号。每朝每代的开国皇帝,其生长之地,个个都是藏龙卧虎、洞天福地之处。不止阳宅如此,阴宅也都选择能够福泽子孙的上好地方。皇帝作为真龙天子,为了证明君权神授,历代皇帝都异常重视祖陵。

朱元璋原是安徽凤阳人,他的祖陵在地势低洼的淮河流域,现在黄河堤破,滚滚河水一路向南,欲夺淮河河道入海。在那个充斥着君臣父子的纲常社会,倘若洪水不幸淹到了朱家祖坟,治河官纵使有天大的本事,也躲不了项上一刀。

除了漕运的畅通和皇帝的祖坟,潘季驯更要考虑的是百姓的生活。泛滥的洪水如出柙猛兽,所过之处庄稼淹没、房屋倒塌,这对以农耕为主的古代中国是灭顶之灾。

朝廷的压力,百姓的渴求,潘季驯要干的事很多,他必须通盘考虑治黄、治淮、保运、保祖陵、救民生这五大方面的问题,兼顾各方利益,尽快解决问题,难度之大可想而知。

欣慰的是,潘季驯遇到一位得力助手——江一麟。江一麟号新源,江西婺源人,明嘉靖三十二年(1553年)考中进士,晚潘季驯一届。江一麟忠于职守,除奸革弊,基层执政经验丰富,办事稳妥可行,很快,他升任总督漕运都御史,赴任淮安协助潘季驯。两人在江西有过共事经历。江一麟素知潘季驯的理想、才学和为人,竭尽全力辅助他的工作。

两人亲率幕僚奔赴一线工地考察地形、水势。考察队“南朔淮扬”“西穷凤泗”“北抵清桃”“东抵海口”,足迹纵跨黄、淮、江三大流域,踏遍两河沿岸的十余个州县,取得了大量的第一手资料,解开许多疑问,澄清无数浮言。

默契合作和认真调研使潘季驯摸清了黄、淮及大运河的运行规律,他依据黄河本身特点,驳斥了长期以来被奉为金科玉律的分疏之法,大胆提出了“筑堤束水,借水攻沙”的全新治河理念,即为著名的“治河六议”:

1.塞河以挽正河之水。

2.筑堤防以杜溃决之虞。

3.复闸坝以防外河之冲。

4.创建滚水坝以固堤岸。

5.止浚海工程以免靡费。

6.暂寝老黄河之议仍利涉。

总体来看,潘季驯在“治河六议”中详加解释了浚海、筑堤、分流等治河之策,深入分析以往水患的原因,大胆提出“以水治水、借水攻沙”的治河方案。

古代,中国的传统治河理念都沿袭了大禹治水“宜疏而不宜堵”的理论,如何疏导洪水进入大海被视为治河的金科玉律。这种思想对于一般河流而言,倒也是治理正途,但对黄河这样的泥沙含量高的河流而言,一味地分水,只能导致小的河道里水量不足,黄河水一旦进入这些导水河道,流速大幅放缓,看似风平浪静,却使黄河水中的泥沙迅速沉积,抬高河床,形成新的隐患。

潘季驯以前的治河官员也是勤勉有加,大把银子用在疏挖河道上,仍旧年年淤塞。归根结底,是因为他们教条地把治理其他河的经验照搬到黄河之上,才导致费工耗财,水害难除。

潘季驯则不然,他发现只要黄河主流的水量充沛,流速够快,足以将泥沙一路带进大海,不再沉积在下游抬高河床,形成隐患。

为了保证黄河主流的流速,潘季驯科学、系统地运用黄河水沙关系,提出筑堤塞河的方法,让黄河水自己解决下游淤塞的问题。

时光荏苒,在潘季驯逝去400年后,借助黄河上小浪底水利枢纽的调蓄功能,21世纪的治黄人才利用工程设施和调度手段,通过水流的冲击,将水库的泥沙和河床的淤沙适时送入大海,从而减少库区和河床的淤积,增大黄河主槽的行洪能力。这种思想与潘季驯的治河理论颇为相似,可见潘季驯对后世治黄产生的深远影响。

万事开头难

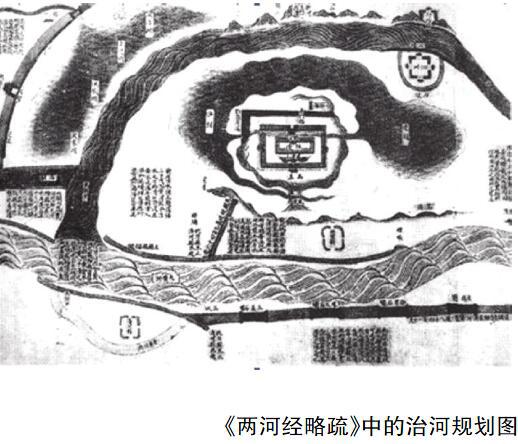

明万历六年(1578年)夏,似火的骄阳却遮盖不了潘总督的镇定冷静,他经过几番深思熟虑,慎重地奏上了全面治理黄河、淮河的可行性方案——《两河经略疏》。

当朝首辅张居正是位大刀阔斧勇于改革的政治家,他欣然批准了潘、江二人的治河方案。

《两河经略疏》被批准不久,潘季驯趁热打铁,次月又奏上了《河工事宜疏》,提出加强工程管理的 “河工八事”:一是支放,二是分督,三是责成,四是激劝,五是优恤各工夫役,六是蠲免,七是改折,八是息浮言。

大明历史上轰轰烈烈的整黄治淮工程经过多方筹备,终于揭开序幕。

开工之前,潘季驯曾召集众河官,在济宁总河衙门召开了重要的点将会议。“两河”工程规模浩大,施工战线又长,为了便于分督管理,潘季驯特别安排,将整个工程分为8个施工段,分别委任8名司道官员分段督理。每个施工段设1名总管官和2名副手,每位副手再配10名下属官员,从而形成了事权专一、令行有力的指挥系统。

接着,众河官和民夫代表举行一系列的祭告和典礼仪式,祈求天地、河神保佑大家顺利完成任务。

要说潘季驯之前上奏的“息浮言”三字,还真是预见性十足。就在祭告仪式结束不久,那些素来看潘季驯不顺眼的治河官员耐不住寂寞,林绍、杨化等人更是抗命不服从指挥,甚至直接上书朝廷,全面攻击潘季驯的治河政策。

潘季驯主张堵塞决口,沿河堤修筑遥堤,束缚水流,冲刷黄河的淤沙;林绍则认为应该保留决口,以求河道水势顺畅,修筑遥堤反而容易造成河堤崩溃。

林绍的言論得到了朝中一部分人的响应,他们到处散布“浮言”,扬言潘季驯治河必不可成,有关他的流言蜚语纷纷而起,给正在领导施工的潘季驯造成很大的舆论压力。

其实,对于潘季驯这样的技术官员来说,来自朝廷的压力远远大于驯服黄河。一些文官不晓得治河真机,却擅长指责任事之臣。一旦新的治河方案稍不如意,便会对其漫天批评,甚至对潘季驯进行人身攻击。

首辅张居正向其他专家了解清楚事实真相、比较各种治河方案的优劣后,尽释胸中疑团,不遗余力地支持潘季驯。

张居正一方面奏请户部、工部拨付大额水利资金,从财力上支持治河事业;一方面授予潘季驯检举大权,如遇不法官吏,可越过地方,直接向朝廷专疏弹劾,从体制上保障潘季驯顺利开展治河工作。

有了张居正的大力支持,潘季驯变得更加坚定,他与漕运侍郎江一麟联合上奏朝廷,罗列林绍治河无术、财亏堤毁、久拖不复、祸及百姓等罪状。

张居正当机立断,责令林绍等人“冠带闲住”,命锦衣卫逮捕杨化进京拷询。另外,淮安府通判王弘化、河南郎中施天麟均调外任,从人事上为潘季驯排除障碍。

惩办了不法官员,潘季驯紧急奏请调用营田道佥事史邦直、主事陈瑛、真定副使游季勋等人填补岗位空缺,并对施工地段重新划分,成功处置了开工后第一次人事危机。

撸起袖子加油干

在全部工程中,高家堰工程最为艰巨,它的筑成与否,决定着整个“两河”工程的成败。

高家堰工程备受朝野关注,潘季驯没有辜负朝廷的期望,风雨萧瑟中,他亲自驻扎高家堰工地,与役夫同住在简陋的苇舍,认真督工。

修建高家堰伊始,波涛浩渺,一眼望去,完全看不到高家堰堰址,潘季驯命数以万计条船运土夯实,把那个地方垒起来,久而久之,能隐隐约约看见水中的堰了。潘季驯顶风冒雪,在堰上驻足,胡须结满了冰碴,鬓发全白,皮肤变黑,手掌和脚底都磨出茧子。

随着决口的日益合龙,水流越来越急,不少人曾试图通过传统方法堵住决口,却屡试屡败,筑堰者灰心丧气,误以为“堰不可筑”。

为了一举堵住高家堰决口,潘季驯亲自挑兵选将,组织了一支尖兵锐士敢死队,轮番上堰突击,当晚堰口就塞上一半,第二天断流,以实际行动打破了“堰不可筑”的断言。

天公不作美,新堰刚筑成不久,风雨大作,新筑的堰体被尽数冲毁。等到水落后再一查看,新决口比原来的决口更大更深。

不少人打起退堂鼓,要求重选堰址,另起炉灶。唯独潘季驯没有被眼前景象吓倒,他认真地分析迁徙堰址的不利因素后,力排众议,在原地筑堰。

潘季驯卷起裤腿,带头上阵。在诸决口中有一个冲刷得很深的大涧口,屡堵不成,众人风传此地藏有水怪,碰不得。潘季驯偏不信这个邪,他和助手实地考察后,命人用柳条芦苇等绑成草捆,里面放上碎石,名之曰“埽”,以此应急封堵决口。

为了打消众人疑虑,每下置一埽,潘季驯就勇敢地站立在埽上,以示镇邪。结果所下诸埽无一冲走,决口尽塞。

如此一来,士气大增。诸河官纷纷召集徭夫,一鼓作气,没几天就将初成的高家堰体进一步增高培厚,使之巩固。

高家堰工程经过1年多的艰苦施工,筑起堰体3600 余丈(1丈约为3.33米),堵塞大小决口超过1000 丈,“堰高一丈五尺,厚五尺,基厚十五丈。大涧口则为月堤,广三十丈”。

一座初具现代水库雏形的大型水利枢纽工程终于诞生。高家堰的建成有力扼制了淮水的东泄,捍卫了堰外淮扬地区数万顷良田,使几十万百姓免于淹溺之苦。不仅如此,高家堰还壅高了洪泽湖水位,加大了清口水流的挟沙力,进而大大稀释了清口以下的黄河泥沙。

潘季驯并不满足于此,他想到黄河肆虐的可怕后果,一道防线远远不够。他因地制宜,根据水势、地势,在河水汹涌湍急之处,留出缺口;在离河身较远的地方,修筑第二道、第三道堤,谓之“遥堤”。

当汹涌的洪水从缺口处涌出,抵达“遥堤”时,流速逐渐减慢,储存于两堤之间,控制其危害。

“遥堤”之外,还有形式多样的“缕堤”“月堤”。“缕堤”就是建在河身两旁的束水堤防,“月堤”形似半月状,两端与“缕堤”相接,一旦“缕堤”被洪水冲毁,“月堤”便出来拦水。

遥缕并举,“重门御暴”,形成一套完整的防御体系。

规模浩大的“两河”工程,终于在明万历七年(1579年)十月大功告成,耗时仅仅1年。

短短1年的时间里,潘季驯率领官吏、民夫先后创筑土堤10 万余丈,砌石堤3300 丈,堵塞大小决口139 处,建减水坝4座、车坝3座,拦河顺水坝等10 道,涵洞2座,减水闸4座,浚运河淤浅10000多丈,栽种过堤柳树约80万株,其他细小工程不计其数。

如此巨大的工程,几乎没有发生浪费,比当初预算节约河工银24万两,整个工程管理之严谨可见一斑。黄河开始归入正道,昔日倔强不羁的“黄龙”立刻变得温顺起来,洪水退过之后,灾区重新建起田畴庐舍。

千百年来,汹涌的黄河滚滚东去,它目睹了历史沧桑,曾经饱受黄河水患的黎民百姓,不会忘记贤相良臣的治河之功,治河功臣的英名将永远镌刻在历史的丰碑上。