基于经济联系与城市流的中国十大城市群空间异质性比较研究

周媚

摘要:本文引入空间异质性原理,对中国十大城市群经济联系和城市流进行分析,从等级异质性、结构异质性和功能异质性三方面对中国十大城市群空间异质性进行剖析,探讨中国十大城市群空间异质性优化途径。结果表明:(1)珠三角城市群的等级异质性最明显,辽中南城市群、中原城市群和关中城市群等级异质性最弱。(2)空间距离不是制约结构异质性的唯一影响因素,城市发展的历史基础、政策和文化同样也会影响空间结构异质性。空间异质性最明显的是长三角城市群,辽中南、山东半岛和川渝城市群结构异质性最不明显。(3)京津冀和长三角城市群产业功能异质性突出,城市群的“新质”产生多集中于核心城市群,京津冀城市群的科研和创新职能远远高于其他城市群。

关键词:城市流;中国十大城市群;经济联系;空间异质性

中图分类号:F127 文献识别码:A

文章编号:1001-828X(2018)012-0001-03

一、引言

20世纪末,随着城镇化在我国的加速,城市化的规模越来越大,对区域空间城市和区域经济增长引擎范围的扩大是由单个城市进行逐步成为城市群。城市群是以一个或两个城市为中心,在一定区域设置了多个有差别性质、类别和规模的城市,依靠自然、交通条件,凭借先进的现代信息网络,继续增强城市之间的内在联络,产生一个相较完善的城市“聚集体”。研究实践发现,城市群的形成和发展与其经济空间联系存在着极强的因果关系,其空间联系强度与程度反映了城市群的演变进程与发展状况。无论城市群的城市是否具有对外经济辐射和接受经济辐射的能力,都关系到城市流的强度。

我国学者对城市流的研究始于20世纪90年代,运用城市流强度模型对区域空间联系进行分析,从研究手段来看,主要以城市流强度模型为主,维度相对简单,缺少空间动态分析。从研究区域来看,主要集中在发展水平较高、内部联系较紧密的区域内,缺少总体的横向对比分析。基于以上研究,本文运用引力模型和城市流模型,引入空间异质性原理,描述中国十大城市群的经济联系和城市流动态,比较分析其空间异质性。空间异质性在生态学中是一个重要的理论问题,它指的是在空间上呈现的不均匀混合复杂性,主要表现为系统的缀块性,在城市群的研究中这种缀块性体现在不同城市之间经济社会要素的差异格局。当空间要素进行等级性划分时,等级异质性是空间异质性的表现方式;当只探究结构特点这一影响因素时,结构异质性是空间异质性的表现方式;探究系统效能时,功能异质性是空间异质性的表现方式。

二、研究设计

(一)研究范围和数据来源

关于中国十大城市群范围的界定,参照肖金成、袁朱等学者的研究,本文以十大城市群100个城市作为研究对象,由于济源、仙桃、潜江和天门四个城市数据统计口径不一致,未将其纳入计算范围。研究数据来源于2016年《中国城市统计年鉴》,结合国内外学者对经济联系和城市流的研究,本文所选取16个主要的第二产业和第三产业,采用各城市年末单位从业人员数、各行业从业人员数、地区国内生产总值、年末平均人口和各个城市间的公里里程数等指标来进行经济联系城市流强度相关指标的测度与对比分析。

(二)研究方法

1.空间经济联系模型方法。1942年Zipf在城市空间相互作用的理论基础上,把运用在物理学万有引力定律吸纳到城市体系,对城市空间相互作用机理进行分析,选取模型如下:

三、结果分析

(一)十大城市群经济联系空间变化特征

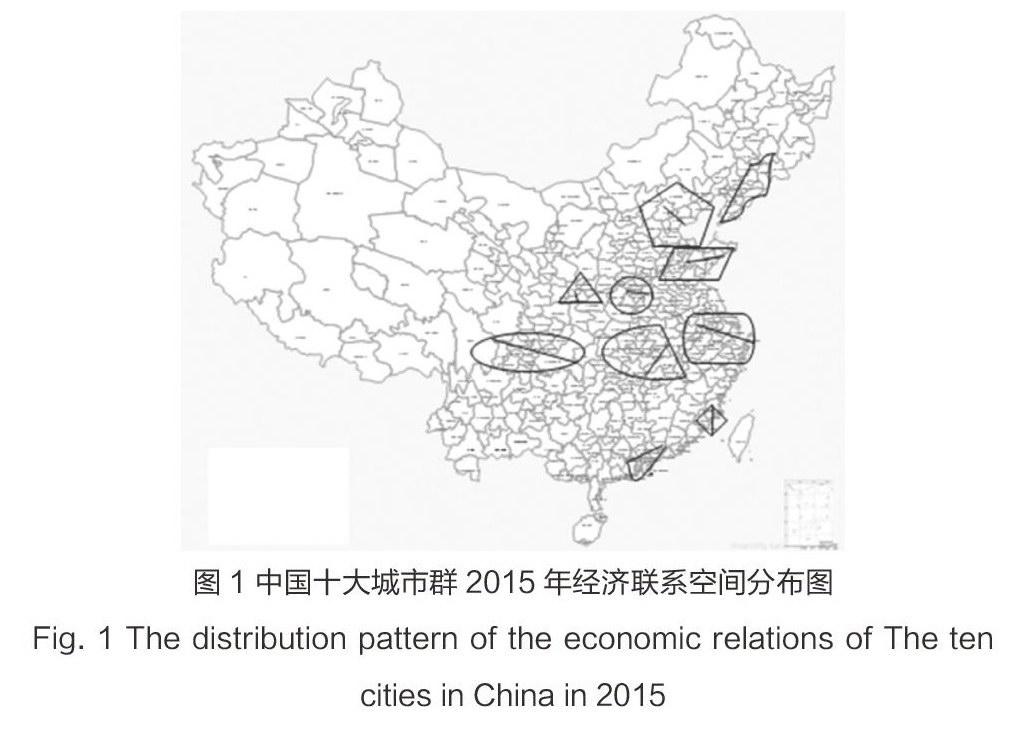

把各城市群区域范围内经济联系辐射最强的两个城市用黑线连接起来,同时连接他们辐射的城市群内其他城市,发现中国十大城市群在经济联系上呈现出不同的空间特性(图1)。

第一,经济联系强度不同。从强度值上看,我们大致分为,100)、[100,200)、[200,300)和[300,+∞)四个类型的区间。第一类在[0,100)区间的城市群有山东半岛城市群、辽中南城市和川渝城市群,其在经济联系强度上处于较弱水平;第二类在[100,2001区间的城市群有京津冀城市群、长江中游城市群、中原城市群和海峡西岸城市群四个城市群,其在经济联系强度上处于中间水平;第三类在[200,300)区间的城市群,分别为长三角城市群和关中城市群,其经济强度较高;第四类在[300,+∞)区间的城市群,为珠三角城市群,是中国十大城市群经济联系强度最强的城市群。

第二,经济联系的发展趋势呈现出空间差异性。根据图1可以分为三类:第一类呈现的是由经济中心城市向外围城市扩散的椭圆结构的空间发展趋势,这一类型的城市群为珠三角城市群和辽中南城市群。第二類呈现的是由外围城市向经济中心城市集聚的椭圆结构的空间发展趋势,他们分别是长三角、长江中游、川渝和中原4个城市群。第三类呈现的为外围城市向经济中心城市集聚的线性结构,分别为京津冀、海峡西岸、山东半岛和关中4个城市群。

图1显示,珠三角城市群内经济联系分布呈半椭圆状,经济联系最强带在“广州—佛山”,这两座城市作为半椭圆直径向周边城市扩散;辽中南城市群内经济联系分布呈半椭圆状,经济联系最强带在“沈阳一大连”,这两座城市作为城市群内经济发展中心向周边城市扩散;长江中游城市群经济联系在长江沿线呈椭圆状分布,经济联系最强带在“武汉一黄冈”,武汉、黄冈两城市作为椭圆焦点是长江中游城市群的经济重点区域,周边城市向核心城市集聚;川渝城市群在空间上经济联系是以“重庆一成都”为椭圆直径向周边城市辐射的椭圆状分布,重庆和成都是川渝城市群的经济发展关键地区;长三角城市群在空间上经济联系是以“上海一苏州”为椭圆焦点向周边城市扩散的椭圆状结构,上海、苏州是长三角城市群的经济重点发展区域;中原城市群内经济联系在空间上是以“郑州—开封”为圆形的半径呈圆形分布,周边城市向中心核心城市集聚,郑州、开封是中原城市群的经济核心区域;京津冀城市群经济联系在空间上布局以“北京—天津”为多边形的对角线,并向周边城市扩散呈线性结构,这两座城市是京津冀城市群的经济核心区域;海峡西岸城市群经济联系最强带在“福州—厦门”,福州、厦门作为菱形的对角线向周边城市辐射呈线性分布;关中城市群经济联系最强带在“西安—咸阳”,并由西安、成阳向周边城市辐射呈线性分布,西安、咸阳两城市作为三角形中位线是关中城市群的经济核心区域。从经济联系的空间分布状况来看,东南部地区的城市群和西部、中部地区的城市群构成较为明显的等级异质性和空间结构异质性。

(二)十大城市群城市流时空变化特征

1.外向功能量与城市流倾向度分析

利用公式(4)—(7),计算2015年各个城市群之间的外向功能量、城市流强度和城市流倾斜度,结果制成表1。

从表1中可以看出,中国十大城市群中外向功能量最大的是长三角和珠三角城市群,京津冀和川渝城市群次之,外向功能量最小的是辽中南和关中城市群。说明在选取的16个行业中,长三角和珠三角城市群行业间整体平均发展水平高于全国平均水平,而辽中南和关中城市群行业整体发展水平较弱,当城市群中该行业区位熵小于1时,不能给外界提供服务,所以该行业的外向功能量为O,即总外向功能量偏低。

从城市流倾向度来看,珠三角城市群城市流倾向度最高,达到29.93%,为中国十大城市群空间异质性表现最为突出的城市群,京津冀、长三角和海峡西岸城市群城市流倾向度较高,均达到15%以上,为第二等级。川渝城市群、关中城市群、长江中游城市群和山东半岛城市群倾向度分别达到14.72%、8.71%、8.50%和8.20%,为区域内的第三等级城市群。辽中南城市群和中原城市群倾向度仅为4.14%和5.62%,与珠三角城市群整体相差25.79%和24.31%,空间城市流倾向度呈现出明显的等级异质性。

2.城市群城市流强度分析

通过城市流模型计算结果可知:城市流强度的大小与外界联系紧密的程度有着强烈的正比关系。表1数据显示,城市群中与外界联系最紧密的是珠三角城市群,其数值17254.94亿元远远超过其他城市群,京津冀城市群和长三角城市群强度紧随其后,关中城市群为十大城市群与外界联系最松散城市群。2015年中国十大城市群的城市快速发展,东南沿海地区整体领跑中西部地区,珠三角城市群为十大城市群一级中心城市群,长三角城市群和京津冀城市群为二级中心城市群,三级中心城市群的是海峡西岸城市群、山东半岛城市群、长江中游城市群和川渝城市群,辽中南城市群、中原城市群和关中城市群为四级中心城市群。总体来说,十大城市群的城市流强度都处于一个稳定快速发展的阶段,这与我国宏观经济运行进入“经济新常态”密切相关。

(三)中国十大城市群空间异质性分析

空间异质性主要包括等级、结构和功能异质性三个部分。通过空间经济联系和城市流分析可以分别得到城市群中经济联系和城市流强度格局,这是中国十大城市群等级差异、结构差异性分析的基础;城市流分析过程中需要对城市外向功能量进行计算,这是反映城市功能异质性的重要衡量指标。

1.等级异质性

等级理论,研究对象是复杂的系统,等级中的不同系统可以被分解为不同作用的功能成分。根据2015年中国十大城市群的经济联系和城市流分析,可以把中国十大城市群分为四个等级。等级异质性在经济社会中起着促进要素集聚扩散的作用,推动较低等级城市群城市经济要素向高等级城市群城市集聚,高等级城市群城市要素向低等级扩散。因此,生态学中“多尺度等级缀块结构”在理论上对城市群发展也是有益的。

2.结构异质性

空间异质性的单位为尺度,是权衡空间异质性的指标。生态系统中结构异质性,是指在尺度观赏下分析的景观异质,在城市群研究中,城市在城市群的空間位置及其受到核心区辐射的强度是城市群空间异质性的重要方面。每个城市群内都有一到两个核心城市,他们作为整个城市群的核心区域辐射周围的城市,但由于地理环境及自身城市发展水平的影响,每个城市受到核心区辐射的强度有所差异。但是与核心区的距离并不是城市发展的决定性因素,这种距离存在不确定性,如大城市周围的“阴影区”,这些地区的落后发展往往受到政策倾斜、文化发展和历史基础等其他方面的影响。

3.功能异质性

生态系统中每一等级都有其独有的特征,我们称之为“新质”或“不可简化的特征”。在城市群研究中的功能异质性,体现在城市群内部各城市所的职能特征及其差异性,城市“新质”则反映在城市创新职能及城市职能特色方面。中国十大城市群的功能异质性可以通过城市流计算过程中城市群外向功能总量来反映。

从分析数据得知,京津冀城市群的交通运输业、计算机服务业、批发和零售业和住宿、餐饮业,金融业、房地产业以及租赁服务业的外向性远高于其他城市群,加上京津冀城市群是我国的政治、文化和科技创新中心,其科学技术和地质勘查业外向功能量位于中国十大城市群之首。珠三角城市群的制造业处于中国十大城市群的领先水平,长三角、海峡西岸和山东半岛城市群的制造业紧随其后,川渝城市群的居民服务、修理和其他服务业已成为地区产业特色。但是中国十大城市群中很多产业的外向功能量为零,产业功能的同构性十分明显,地区的特色产业不突出,特别是教育业,卫生、社会保障和文化、体育、娱乐业等行业的同构化更为严重;同时,服务业的弱外向功能也是产业功能同构的重要表现。产业功能同构影响城市群整体的平衡发展,功能异质性的核心是“新质”,在城市群功能中,创新是“新质”的核心,基本功能的发挥决定城市群发展的“量”,而“新质”的产生决定着城市群发展的“质”。中国十大城市群功能异质性不明显,只有京津冀城市群科研职能较高,技术创新更多的集中在北京这一核心城市,创新的空间异质性明显。

四、结论与讨论

第一,按照从强到弱的顺序,可将中国十大城市群的等级异质性分为四个方面。第一等级为珠三角城市群,第二等级包括长三角城市群和京津冀城市群,第三等级为海峡西岸、山东半岛、长江中游和川渝城市群,辽中南、中原和关中城市群等级异质性较弱,为第四等级。十大城市群等级异质性差异明显,这就要求城市群需要以整体功能定位和群内各城市间相对错位发展为前提,确立区域内产业发展规划,优化枢纽布局,根据城市环境条件实现不同运输方式,促进城市区域经济建设和区域一体化发展,形成多层次全方位的融合,以实现城市群的整体发展。

第二,中国十大城市群结构异质性主要体现在城市群内部城市与核心区的时空距离上,但空间距离不是唯一的影响因素,城市发展的历史基础、政策和文化也是结构异质性的影响因素。中国十大城市群结构异质性最明显的是珠三角城市群,较高结构异质性的是长三角城市群和关中城市群,中等结构差异性的是京津冀、长江中游、海峡西岸和中原城市群,辽中南、山东半岛和川渝城市群结构异质性最不明显。结构异质性差异表现在核心城市具有出较强的集聚现象,但扩散效应并不明显。核心城市是推动城市群发展的引擎,仅靠一两个核心城市的作用是完全不够的。各级地方政府应该通过发挥本地优势、扩大中小城市的规模、加快核心城市的产业向外转移或扩散、政策倾斜等方式促进非核心城市的发展,以实现整体城市群发展的协调发展。

第三,中国十大城市群功能异质性方面:京津冀和长三角城市群产业功能异质性突出,珠三角城市群制造业位于全国领先水平,川渝城市群的地区特色产业突出。但中国十大城市群城市功能同构性严重,地区特色产业不突出,现代服务业弱外向性也是功能异质性较弱的重要表现。城市群的“新质”产生多集中于核心城市群,京津冀城市群的科研和创新职能远远高于其他城市群。功能异质性的重点是“新质”,创新是城市发展的源泉,也是城市群发展的源动力。《“十三五”规划》提出:大力发展第三产业,重点强化具有战略性新兴产业和高技术产业,同时弱化高耗能、高污染的第一和第二产业。城市群在发展自身特色产业的同时,实行完善的人才和技术引入机制,加快技术转变能力是提升城市群功能异质性的重要手段。