我国堤防道路研究与技术进展

,,

(1.西北农林科技大学 水利与建筑工程学院,陕西 杨凌 712100; 2.长安大学 公路学院,西安 710064)

1 研究背景

堤防道路是以堤防工程为基础,铺筑路面结构的道路工程,它既是抗洪防汛的水利设施,也是满足车辆通行的道路工程。随着现代水利事业从传统的工程水利发展成为兼顾环境保护和生态平衡的生态水利,堤防道路建设实现了防洪、交通、景观、生态的巨大社会效益与经济效益。

国外堤防与道路结合建设最具代表的国家当属日本。日本从1987年起开始申报并实施高规格堤防,也称超级堤防,即在流经城市河流的一系列特性区段建造宽幅、高标准的堤防,即使超过设计洪水标准也不会决堤。这种堤防顶宽一般约为堤高的30倍,其特点是堤背压土台在渗流自由面以上向堤内延伸有足够宽度,确保安全;压土台分级平整便于绿化环境,堤顶铺路。在堤顶区域内侧的大部分土地仍作为城市用地,可修建高楼大厦、工业厂房、民用住宅、娱乐设施等。这种堤防专门为防止大城市周围大河堤防决堤而建造,利用堤顶内侧土地把沿河市区整治和高规模堤防建设等作为整体加以治理。

国内对堤路结合工程的研究较少,多为水利工作者从防洪、道路管理、堤路结合形式、不均匀沉降以及路基处理等方面展开研究工作。本文通过分析国内堤防道路的建设发展历程,结合已建各类道路的工程概况,总结了目前堤防道路的建设特点;从道路和水利2个角度分析堤防道路的研究现状和工程技术进展,并提出未来研究趋势。

2 我国堤防道路建设历程和特点

学术界对堤防道路尚无统一的定义。本文探讨的堤防道路是以堤防作为道路的路基,加铺路面结构层的堤路结合工程,如常见的堤顶路、防汛路、滨河(江)路等。从建设进程看,堤防道路的发展归纳为以下2个阶段。

2.1 建设初期(1980s-2000s)

建国以来,我国堤防标准低、质量差、堤防建设主要为堵口复堤、加固堤防和建设达标堤防。堤防道路多为未铺装的土堤堤顶或戗台,路面宽度小,通行能力差,个别堤顶铺筑低级路面如泥结碎石路面、泥灰结碎石路面或石渣路面。这一时期堤防道路的主要作用是防洪,主要行驶堤防管理车辆和防汛抢修车辆。

2.2 建设发展期(2000s至今)

堤防道路建设标准逐渐提高,交通功能增强,路面多采用中、高级路面,部分农业生产车辆也可通行。进入21世纪以后,为彰显生态景观和人文特色,体现“人水和谐”的理念,堤防建设和管理逐步从单一的防洪安全管理向综合管理转变,这带动了旅游业和房地产等相关产业的发展,并将一条条河湖堤防变成了一条条绿色长廊、生态公园、休闲场所[1]。作为堤防建设的重要环节,堤防道路功能逐步扩展,建设中堤路结合形式多样,路幅宽度增加,横断面设计能保证各类车辆、行人安全通行,交通附属设施日趋完善,景观绿化更受重视,已经成为连接堤防内外的重要纽带。

近20 a来,我国相继建成了一大批重点防洪工程,多功能堤防道路也进入飞速建设阶段,先后建成了黄河下游标准化堤防、南宁邕江堤路园工程、哈尔滨松浦超级堤防、巴彦淖尔黄河堤防公路、长沙湘江大道防洪工程等。已建的堤防道路不但驯服了水患,更变成了享受太平的优美景观。建设过程中各地针对实际情况,解决了许多工程难题,总结了不少成功经验,基本形成了我国独具特色的堤防道路建设技术体系。分析我国堤防道路建设历程和已建堤防道路概况,我国堤防道路建设有以下4个特点。

(1)地理位置决定道路类型。城市防洪段和以景观为主的堤防道路多以城市道路的形式建设,如各类滨江大道、滨河路、景观大道等;农村防洪段和大江大河以防汛为主的堤防道路多以公路形式建设,如各种堤顶路、堤防公路。

(2)建设标准高。城市道路形式的堤防道路多以主干路和次干路为标准,机动车道数4~6条;公路形式的堤防道路多以一级、二级公路为标准,以双车道及四车道公路为主。这些堤防道路设计车速多为40~60 km/h,防洪标准均在50 a一遇以上,依托堤防等级多为2级以上,大多采用沥青混凝土或水泥混凝土等高级路面结构。如2010年完成的402 km宁夏黄河标准化堤顶硬化均按照一级、二级公路标准设计。

(3)堤防道路功能逐渐扩展。从早期以防汛为主,到现在“平战两用”,交通、景观、生态、旅游、休闲等功能逐渐增加,如兰州南北滨河路、黄河宁夏段标准化堤防、哈尔滨松北大道等。2002—2008年建设的黄河下游(山东段、河南段)标准化堤防,集“防洪保障线、抢险交通线和生态景观线”3种功能于一体。南宁邕江堤路园、广东省景丰联围、梧州河西、河东防洪堤、海南南渡江防洪堤更是将防洪堤建设与公路、公园、商铺结合起来。

(4)设计更加灵活。近年来许多堤防道路在设计中打破了在堤顶铺设泥结碎石、三七灰土等简易路面结构、路幅形式单一的常规,灵活应用公路和城市道路断面、路面结构和交通设施。如广西南宁柳江南岸滨江道路把部分断面放在戗台,或堤防内、外侧帮宽上,从而形成层级台地分离式断面。另外单侧交通的特征使堤防道路断面可以采用不对称形式,从而设计出符合防汛要求、满足地方需求的专用断面,如陕西渭河兴平段和岐山段堤顶路,在临水侧设置自行车道、背水侧只有人行道。此外,各种新型路面结构材料如透水性路面、彩色路面也应用于堤防道路。

3 我国堤防道路建设研究进展

3.1 堤路结合形式

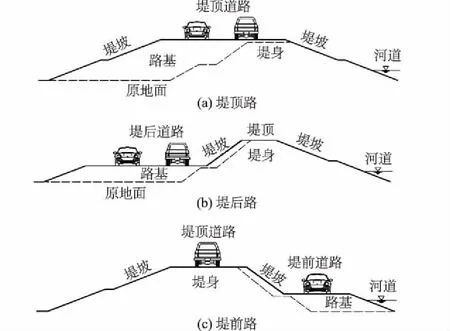

目前堤路结合形式包括堤顶路、堤前路和堤后路,见图1。

图1 堤路结合形式Fig.1 Combinations of dike and road

堤顶路是传统的形式,具有堤路合一、节约用地、初期投资省、视野开阔、景观较好的优点,但路线受堤线影响大,路面宽度有限,管理难度大。从武汉市滨江大道的建设情况看,在临水侧修建堤前路对堤防的行洪断面造成侵占,对防洪能力有一定影响,且道路受洪水威胁较大,一般仅在大堤背水侧有无法拆迁的重要设施或重点企事业单位无法修建堤后路,和堤顶宽度不够修建堤顶路的情况下采用[2]。堤后路在背水坡戗台加高加宽,虽然存在着“临水不见水”、增加初始投资的问题,但有益于堤防安全,路线不受大堤限制,道路路面宽度和布置不受堤顶宽度影响,同时有效避免堤顶行车引发的对防洪工程的震动破坏,便于防汛抢险交通调度。从管理上堤后防汛公路可以成为水利工程和道路工程的界限,便于管理、维修、养护及开发利用,并能消除背河淤背区及护堤地形成的管理死角[3]。

从堤防安全看,由于对堤防进行加高加宽处理,无论哪种堤路结合形式均能保证防洪安全,实际中应根据具体情况灵活选择。堤顶路适合所建道路交通性能要求不高、路面宽度不大,大江大河的高等级土堤堤防,建成后可辅助地方路网,为沿河居民出行、游览风光提供方便。城市防洪段有土堤、混凝土堤和石堤等多种类型,若拟建道路纳入市政路网,建设等级高,交通量大,可考虑在背水一侧修建堤后路,道路宽度、线形等各类指标按照道路要求确定。堤前路在经过防汛安全论证后也可考虑局部修建,但不应作为唯一通道,可作为堤顶路和堤后路的补充形式,比如人行观光步道、亲水平台。

3.2 设计速度和线形设计

合理确定设计速度是堤防道路设计的关键,它影响着其他线形设计参数,如曲线半径、最大纵坡、最小纵坡等。从已建工程看,由于路线多在原有堤线上改造,考虑道路的主要功能、经济性、安全性,结合道路的通行要求、平面布置、纵横断面、道路类型等方面因素,设计速度不宜太高。分析认为按照公路横断面布置的农村段堤防道路,建设等级不宜超过一级公路的标准,设计速度不宜超过60 km/h;按照城市道路横断面布置的城镇段堤防道路,建设等级不宜超过主干路,设计速度宜比《城市道路工程设计规范》相同等级道路的设计速度低10~20 km/h[4]。

设计速度确定后,即可按照相关道路规范查出对应的线形设计参数。若原有堤线存在急弯,在不影响河道防洪安全的前堤下,可对堤防进行裁弯取直,满足堤顶硬化的交通要求。

3.3 功能分类分级体系

目前堤防道路的管理存在着诸多问题,如规划目标模糊,管理归属不明,限行措施不恰当,交通设施不完善等。另外在设计中没有相应设计规范,简单套用公路或城市道路的分级模式,未能考虑自身特点,无法体现特性。解决这些问题需建立堤防道路功能分类体系。根据近年来的工程实践,堤防道路除了应具备的抗洪抢险和堤防管理功能以外,交通运输、公众服务和配套设施逐渐成为不可或缺的扩展功能[5]。以功能为依据,突出堤防道路的防汛功能,建立即层次分明、又数量合理的分级体系,优化整合道路的多重功能,明确堤防道路的管理主体和树立可持续发展的观点的分类原则,采用功能、等级和区位相结合的分类方法,构建出堤防道路分类分级体系。该体系根据上述5种功能的重要性程度将堤防道路分为防汛性道路、综合性道路、交通性道路和景观性道路4类,同时将每一类划分为2~3个等级,以适应不同的情况和需求[6]。

设身处地分析堤防道路功能影响因素,包括防汛任务的轻重、堤防管理政策、服务对象以及所处区域的长远规划,结合堤防等级和类型,考虑堤防道路的地理位置、与当地路网的联系和关系,建立完善的堤防道路分类分级体系,对明确堤防道路的设计参数,如路面宽度、路幅布置、压实标准、计算行车速度、路面结构,以及选择合理的堤路结合形式、划分行政归属有着很强的指导意义。

3.4 横断面形式

堤防道路横断面除了采用普通公路和城市道路的整体式断面外,也可见分离式和非对称式。分离式断面即将不同的功能区域放在不同标高,满足不同水位防洪功能需要,将机动车辆、游览行人在不同平面分离开来,提高了车辆的行驶速度,保证安全性和舒适性。图2为广西南宁柳江南岸滨江道路多层分离式断面,它利用不同的堤路结合形式,根据堤防型式灵活设计,与自然地形紧密结合,丰富了堤岸整体景观,增加了堤防用地的层次感。

图2 广西南宁柳江南岸滨江道路分离式断面Fig.2 Separated cross section of riverside road in the south bank of the Liujiang River, Nanning, Guangxi

非对称式断面是指整体式横断面左右不以中线对称,能在路幅宽度一定的情况下,设计出独具特色、功能齐备的专用断面,常见形式有:两侧人行道或非机动车道宽度不一,人行道与非机动车道分别布置在机动车道两侧、人行道和非机动车道同时布置在机动车道一侧。图3为陕西渭河兴平段堤防道路的不对称断面设计。

图3 渭河兴平段堤防道路不对称断面Fig.3 Asymmetry cross section of levee road in Xingping segment of Weihe River

影响横断面形式的因素包括防汛需求、交通功能、土地利用和景观绿化,它们决定着道路断面形式、路幅宽度和组成要素。若堤防道路以防汛为主,沿岸农业用地多,交通量小,绿化要求不高可采用双车道或单车道的整体式断面。如果道路功能丰富,要使堤防与旅游景观、产业发展、生态宜居有机结合,交通构成包括机动车、非机动车和行人,可在堤顶、堤前或堤后修建分离式断面。不对称断面主要应用于土堤的堤顶路,它适应堤防道路单侧交通的特征,能控制道路建设规模,最具特色。

3.5 堤防加宽稳定措施

堤路结合工程通常需要加宽堤防,这在国内虽然有过一些工程经验,但缺乏理论分析和系统化的加固措施和计算方法。堤防加宽的处理和高速公路改扩建有很大程度的相似性,而公路拓宽中新老路基结合的处理技术已经比较成熟。路基加宽常见病害有新老路基的差异沉降、新填路基沿结合面的滑移和整体失稳,采用的处治技术主要是在老路基边坡上开挖台阶、在结合部铺设土工格栅、路基注浆和软弱堤基的桩支撑[7-9]。武汉滨江大道、黑龙江同抚堤路结合段为防止新旧路基的不均匀沉降,在原堤顶和堤脚处铺设多层土工格栅,将荷载和应力扩散到较大的面积范围内,实际效果较好。安广江堤防洪公路在路堤填筑完成后,为防止堤身湿度差异造成的土体结构变化,对老堤防堤脚至堤顶部分采用锥探灌浆,灌注黏土浆液,将泥浆填充于结构物内部的裂缝、洞穴等,使其形成一个整体,达到固结和整体受力的状态[10]。

除了考虑加宽堤防修建堤防道路新旧路基的稳定性,还应研究渗流场的变化及对堤防渗流稳定性的影响,随水位变化路基湿度场演变规律,从而保证路基的承载能力。

3.6 填筑材料和压实标准

为保证渗流安全,堤防一般采用渗透系数小的黏性土。背水侧加宽堤防与修筑堤路结合,一般起盖重作用,根据“前截后导”的堤防渗透破坏除险加固的基本原则,多项工程在堤防背水侧加宽段的填料采用砂性土。而且作为路基填料,砂性土的工程特性要优于黏性土。《堤防工程设计规范》对堤防填料的压实度和试验方法与《公路路基设计规范》和《城市道路工程设计规范》对路基的规定并不一致,为保证路基在行车荷载作用下稳定,实际中采取“就高不就低”的原则选用压实指标,即按照道路设计规范在不同的层位选取不同的压实指标[11]。

黏性土渗流稳定性优于砂性土,但填筑特性砂性土优于黏性土,因此加宽堤防的填料选择需要考虑填筑部位,临水侧加宽优先选择黏性土,背水侧则宜选用砂性土。压实度和试验方法则宜满足道路相关规范。

3.7 地基处理

防洪堤的填土高度一般较高,滨水地带的地质条件往往较差,通常分布着相当广范围的软土层,路堤结合工程中存在的沉降、整体稳定、渗流等一系列问题。堆载预压+塑料排水板及砂垫层能加快软土中空隙水的排出,加速地基固结沉降,结合土工格栅能提高地基土的承载力。该方法技术成熟、工艺简单、造价经济,在漳州江滨大道、南京江北滨江大道的应用中处理效果比较成功[7]。佛山大堤路堤结合工程对于深度不大的淤泥质黏土,冲积粉质黏土换填碎石夹砂加水泥(水泥含量为8%)和碎石夹砂来处理;对于砂土软基采用碎石桩处理,若还达不到要求,则在建基面下碎石桩上分别换填1.0~2.0 m厚碎石夹砂加水泥混和料和0.3~0.5 m厚的碎石夹砂;对于挡墙地基采用水泥搅拌桩加固;对于成桩困难、工期紧张的软弱堤基采用深层搅拌法加固。以上地基处理措施经过工后观测均能满足设计要求。

针对堤防软土地基处理措施有很多,方法也较为成熟,但如何选择更优更适合堤路结合工程的处理方案,尚需结合不同工程特点进行分析比选确定。从控制沉降、缩短工期的因素出发,旋喷桩、搅拌桩方案的效果较好,但造价高,可用于滨江大道的小部分软土地基。堆载预压+塑料排水板方案工艺简单、造价经济,对地基土的扰动较小,但施工周期较长。强夯施工对环境的影响较大,对周边建筑物、防洪堤的安全存在着严重威胁,并且该法对粉土的处理效果较好,对淤泥质土容易产生“弹簧土”等现象。土工格栅+砂垫层方案施工简便,可操作性强,能大大提高路堤整体性,有效控制不均匀沉降,但却无法控制下伏软卧层的固结沉降[12]。

3.8 路面结构

以黄河堤防道路为例,自从修建以来,先后采用泥结碎石、三七灰土、沥青碎石、水泥混凝土和沥青混凝土等路面结构。泥结碎石和三七灰土路面则宜用于堤防现状达不到设计规划标准的堤顶,对堤防加高培厚拆除较为容易,损失小。沥青碎石、沥青混凝土及水泥混凝土路面适用于堤防现状满足设计规划标准时的堤顶,规划目标期限内对堤顶进行加高培厚无需破除路面[13]。由于修复方便、易发现路基不均匀沉陷变形的隐患,高等级堤防道路宜采用沥青面层+半刚性基层结构。这种路面结构裂缝很难避免,在路基填筑厚度大易发生不均匀沉降时尤甚。佛山大堤石湾段堤路结合达标加固工程、佛山市禅城区罗格围堤路结合达标加固工程在面层和基层之间铺设聚酯(PER)长丝土工布,增强路面挠曲抗力,起到缓裂或抗裂作用,延长路面使用寿命效果显著[14]。

堤防道路路面结构在设计中多采用公路和城市道路的路面设计方法,但由于临水的特点,路面结构设计应尽量采用孔隙率大的透水性或排水性路面,以降低路面水损害。

3.9 管理和维护机制

道路功能扩展,除了当地水利部门管理外,还涉及到市政交通部门。修建后的堤防道路交通可采取分水位管理的原则:当水位低于设防水位时,依照道路管理条例执行;当水位达到设防水位时,对车流量与车辆荷载进行限制,严禁重载车通行;当水位达到警戒水位时,道路应留出专用车道用于防汛检查与抢险,并严格控制车辆荷载;当水位超过警戒水位时,应封闭道路全部用于防汛抢险[2]。各项设施的维修、养护、检查根据具体情况来划分权责:防洪堤及防汛配套设施由水利部门统一管理,城市道路、沿线绿化及交通设施由城市交通部门管理;道路及其沿线管线改建或扩建工程必须经水利部门与城市交通部门共同审批通过方可实施;在汛期特别是有汛情发生时,道路的管理运用应服从抗洪指挥部门统一调度安排[15]。

堤防道路的管理和维护重点在于明确管理权限归属,难点在于各管理单位的协调配合。另外对沿线构成堤防道路出入口的上堤路和越堤路的间距应合理设置。城市防洪段为提高道路的利用率,可根据沿线人口密度、土地利用和城市规划,经堤防管理部门审批后,适当增加上堤入口。农村防洪段由于防汛压力较大,周围人口稀少,上堤路的设置以满足防汛需要为主,兼顾附近村民的农业生产交通需求。对于跨河(江)大桥又要与堤相连通,最好设置立体交叉,再通过匝道连接堤防道路,避免平面交叉的安全隐患。

4 研究发展趋势

堤防道路是保护人民生命财产的防汛抢险通道,作为一种特殊的道路形式,堤防道路近年来发展较快,但存在的各类问题日益凸显,目前尚需在以下方面开展进一步研究。

(1)堤防道路关键设计指标体系。作为既要保证防洪安全、又要经受各类行车荷载的多功能构造物,必须同时满足水利和道路的相关要求。然而目前在以原有堤防为基础建设堤防道路时,有些指标如纵坡度、路基压实度、平曲线半径不能满足道路设计标准。《堤防工程管理设计规范》(SL 171—96)规定内外交通系统应根据工程管理和防汛任务的需要,参照《公路工程技术标准》来确定公路等级和其他有关设计参数,该规定过于笼统。《堤防工程设计规范》(GB 50286—2013)从防洪安全的角度规定相关要求,但缺乏具体的道路设计指标和参数。

(2)加宽堤防渗透破坏机制研究。根据各堤防段的加宽部位及填料类型,从颗粒间作用力的角度研究土的渗流变化和渗透破坏机制。

(3)堤防道路管理办法。堤岸的开发建设,涉及市政、环卫、园林、环保、海事、城市管理等水利系统以外的多家部门,职能交叉,管理困难,需要制定集安全、生态、景观和文化功能为一体的多功能堤防管理办法,以全面适应统筹管理的需要。就我国目前的经济建设体制、投资渠道以及管理维护而言,堤防道路的管理也是一个复杂的系统工程,需要各部门相互协调配合。

5 结 语

堤防道路兼具水利和道路的特性,是目前我国水利建设中重要的组成部分。堤路结合工程建设须以防洪安全为前提,根据不同堤防道路特点,优化整合各类功能。在此基础上灵活应用堤路结合方式,结合道路交通设计标准和规范确定设计速度,明确道路线形设计指标、横断面布置和路面结构方案。在建设过程中采取合适的堤身加宽方案、填筑材料以及地基处理措施,完善建成后的管理和维护机制。

有学者认为,防洪工程改造过程中,可将堤顶宽度修建达10~50 m来建设堤防道路,但部分学者对此提出了质疑,这到底修的是修堤还是修路?笔者认为两者并不冲突。在保证防汛的前提下,一物多用符合我国节约型社会的原则。随着堤防道路建设技术的完善与丰富,结合当地地理、人文、社会等要素,在满足水利工程检查、维护和抢险交通的前提下,立足于长远和整体,促进旅游、商业、矿业多产业的发展,将水域区域拥有的水、电、土、林、矿以及自然景观资源转变成经济发展新的增长点。