新工科背景下非环境专业“环境科学概论”课程教学探索

——以电子信息类专业为例

陈 琛, 李妍妍, 胡学友

(合肥学院 电子信息与电气工程系, 合肥 230601)

为推动工程教育改革创新,应对新一轮科技革命与产业变革,2017年2月至6月,教育部先后在复旦大学、天津大学和北京召开新工科建设相关会议,形成“复旦共识”[1]“天大行动”[2]和“北京指南”[3]。其中,“天大行动”和“北京指南”都明确提出需要强化工科学生的生态意识[2-3]。工程教育认证标准(2017年11月修订)中也要求毕业生能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响[4]。大学生是祖国和民族的未来,是现代化建设的主力军,他们的环境保护意识和生态意识高低直接决定了其在经济发展和社会生活中对待环境的态度。笔者将主要以面向我校电子信息工程、通信工程这两个电子信息类新工科专业学生开设的“环境科学概论”课程为例,探讨新工科背景下如何对非环境专业学生开展“环境科学概论”课程教学。

1 环境教育在非环境专业的教学现状

1.1 普及程度低,课程不受重视

据统计,我国高校每年招收的非环境类的学生占普通学校招生人数的99.5%以上,但仅有10%的院校在非环境专业中开设了环境教育类课程[5],环境教育类课程未被教育部列为高校非环境专业的必修课[6],绝大多数高校也没有将提高学生的环境科学素养列入人才培养方案。

而在非环境专业开设了环境教育类课程的高校,环境教育类课程作为公共选修类课程存在,对于非环境专业学生会产生“环境教育无用论”等心态。在我校的电子信息工程和通信工程的人才培养方案中,“环境科学概论”的课程性质虽为公共选修课,但专业内所有学生都需要学习,因为“环境科学概论”作为数学与自然科学类课程,是工程教育认证课程体系中的有机组成部分。但笔者在教学过程中发现,仍有部分学生在初接触“环境科学概论”课程时都会提出“学这门课有什么用”“这门课不应该是环境工程学生学的”等疑问,这些都在一定程度上使得环境教育工作难以展开。

1.2 教学内容不够新,教学手段单一

目前,开展环境教育的高校选用的教材,针对非环境专业学生在内容整合时删减了一些难度较大的内容,但仍存在着内容过于专业抽象、更新不及时等问题。环境教育类课程不同于基础学科的知识点基本保持不变,环境教育具有综合性的特点,在教学的过程中应紧跟国家方针政策,与科学技术发展趋势相一致,结合地方经济,提高新工科教育教学的新质量。

由于环境教育教学内容过于理论化,教师基本采取的都是课堂讲授为主的传统教学模式,课堂沉闷枯燥,不能引起学生的学习兴趣,又缺乏实践应用,教学效果事倍功半。

1.3 缺乏与其他专业结合,无法体现新工科内涵

目前的环境教育类课程作为一门公共选修课独立于专业教学之外,仅是教师完成教学任务,学生获得相应学分。而新工科向“科学+人文+工程+其他”的方向发展,必须依托大类通识教育,培养复合型、综合性的人才[7],环境教育作为通识类教育应与专业教学有机结合,让学生认识到环境保护不只是环境专业的学生和从业人员应做的事情,他们的专业实验和将来的工作都可能对环境和社会的可持续发展产生影响。

2 环境科学概论课程教学改进与探索

2.1 密切结合专业特色

新工科背景下,传统学科的界限越来越模糊,现代工程问题要求不同学科协同合作来解决复杂问题。环境科学概论作为通识类课程,主要目的不是研究治理污染的手段和方法,而是通过与专业相结合的实例引发学生的思考,提高他们的环境保护意识和生态意识。如PCB(印制电路板)作为电子设备的基础,其设计和加工是电子信息类专业学生必须掌握的实践技能,但由于PCB实验室建设成本较高、加工过程会产生污染,我系也是经过多方调研和学习才在2013年建立了该实验室。实验室在建设时充分考虑了对污染物的处理,有完整的流程和处理方式;实验教师在实验时也会向学生强调实验习惯的环保性;学生制作的电路板在实验结束后用于课程设计实现循环利用,课程设计结束后由实验室回收;笔者在“环境科学概论”课堂教学中通过理论和视频向学生讲解随意丢弃电路板对大气、水体和土壤环境造成的危害。三管齐下,学生既学到本专业的实践技能,也提高了对“环境科学概论”的学习兴趣。同时,学生环境保护和生态意识的提高,也会成为科技创新的催化剂,使得技术和产品更具有可持续性,而这也正是新工科的发展方向。

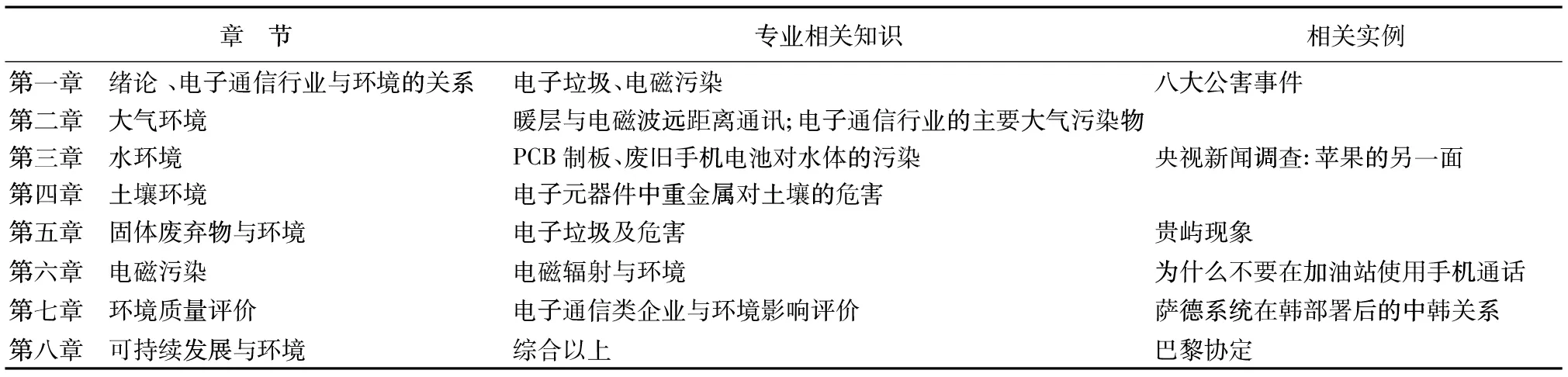

“环境科学概论”共有8个章节,笔者在每一个章节都穿插了与电子信息工程、通信工程专业相关的知识与实例(表1)。

表1 环境科学概论与新工科专业结合内容

2.2 紧跟国家方针政策和科技发展

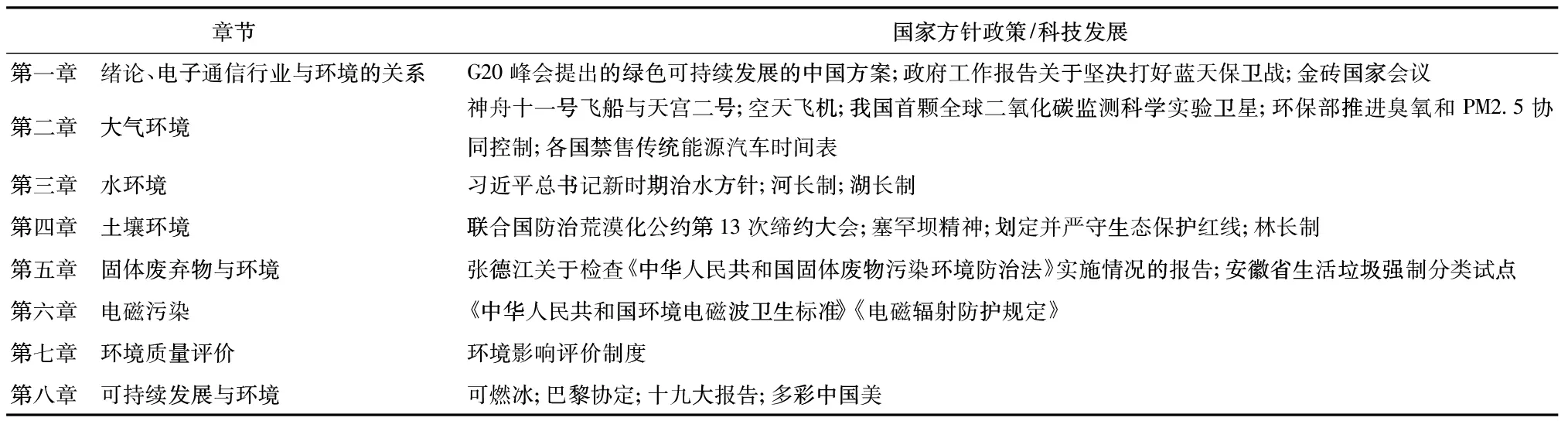

新工科代表的是最新的产业或行业发展方向,具有引领性、交融性、创新性、跨界性和发展性等几个特征[8]。环境科学概论在教学过程中也应当与时俱进,定期审视教学大纲和教学内容,及时更新调整,紧跟国家方针政策和科技发展步伐(表2)。新工科具有针对服务面向原则,既有服务国家战略,也有服务地方需要,如在教学过程中关于安徽省生活垃圾强制分类试点,一方面教育学生对生活垃圾进行正确分类,另一方面也希望通过跨专业协同合作,指导学生利用专业知识在智能垃圾分类技术方面有所创新。

表2 环境科学概论与国家方针政策/科技发展相关内容

2.3 丰富教学手段和方法

传统的教师讲授方法早已不能适应当下的课堂教学,新工科专业明确的培养目标和丰富多变的教学内容要求注重提高学生的学习兴趣、学习参与度、学习效果和能力培养[8]。对于电子信息工程、通信工程等非环境专业的学生,在“环境科学概论”教学过程中更需要通过丰富教学手段、提高教师的教学水平来激发学生学习的积极性。在多媒体教学已基本成为高校教学 “标配”的基础上,利用现代移动通信技术的发展,借助超星学习通、微信移动教学等[9-10]多元化教学资源,实现沟通与学习的随时随地;通过将新知识点与学生已掌握的知识进行类比,让学生的理解更加快速和透彻,如人对环境质量进行评价的内容是环境质量的价值,可以类比马克思主义政治经济学中人对商品进行评价的是商品的价值;通过案例教学、专题研讨的方式提高学生学习的参与度,如在重金属危害教学过程中对于类金属砷的理解,引入影视剧中砒霜中毒片段,让学生分析讨论,从而理解砷中毒原理;采用混合式教学方法如翻转课堂,使学习环境更加互动来提高教学效果。

2.4 完善实践教学活动

新工科将课堂教学和课外学习作为人才培养生态环境互为补充的两个部分[8],环境科学概论在教学过程中应创造条件并引导学生通过课外调查、实地参观、创新创业等竞赛、兴趣社团等实践形式理论联系实际,让学生在直面环境问题、分析问题产生原因的同时,培养学生发现和解决问题的能力。如笔者在“环境科学概论”第一次课堂教学结束后便布置了小组调研的任务,让学生留心生活、学习中不环保的事情和行为,在第六章课程结束后,要求学生结合所学知识以调研报告和课堂汇报的方式展示并提出解决方法。学生调查的范围不仅包括了学习、生活的校园,也有学校所在的区域,还有放假回家路上的发现,树立了“环保从我做起,从小事做起”的意识。

3 结语

在非环境专业大学生中开展环境教育不仅是新工科建设的有机组成,更是实现可持续发展的必然要求。高校应将“生态文明”意识贯穿在教育的每个环节,加强对非环境专业学生的环境教育工作,成为生态文明体制改革的引领者和推动者。