心律失常标测中单极电图的意义和应用

刘福强 杨庆

近年来,尽管心脏电生理技术的发展日新月异,新的标测手段层出不穷,但单极电图作为基本标测手段在快速性心律失常消融中仍具有重要作用。本文就单极电图的产生及其在心律失常标测中的临床意义作一综述。

1 单极电图的产生

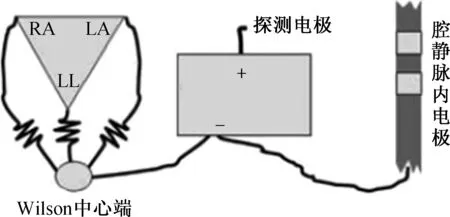

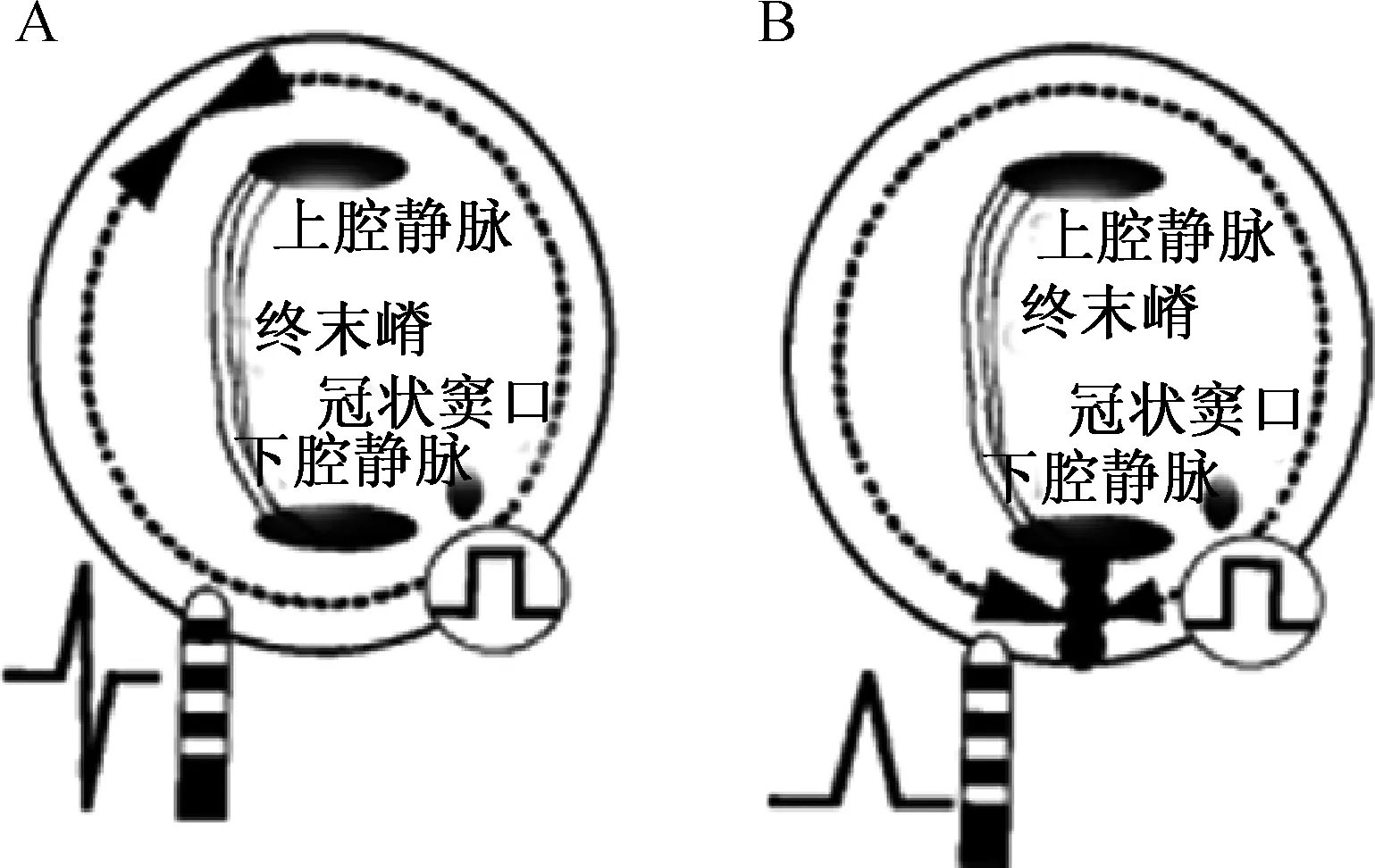

众所周知,所有心电活动的记录均基于心肌细胞的动作电位,单极电图记录的电位实际上是探测电极局部区域心肌细胞群的细胞外综合电位,任何电位的记录均显示两个电极之间的电位差,所以“单极”电图其实并非真的只是一个电极产生的电图。其实,体表胸前导联心电图及加压肢体导联心电图均为体表单极电图,此时,探测电极作为正极,肢体导联通过高阻抗区连接成的综合电极(Wilson中心端)作无干电极充当负极。这样一来,探测电极位于心前区不同部位,即可得到不同部位的胸前体表单极电图。而如果将探测电极置于心腔内局部作为正极、无干电极作为负极,则可得到心腔内局部心肌组织的单极电图。很多电生理中心在记录腔内单极电图时,同样以Wilson中心端作为负极输入端(图1)。但有研究发现以Wilson中心端作为负极时,由于回路大,记录电位可能会受到较明显的远场电位干扰,故有学者提出采用高通滤波(高通设置为30 Hz或100 Hz)记录单极电图,在滤过远场电位干扰的同时可增强对异常心肌组织局部低频信号的探测能力[1-2]。还有研究者提出,血管腔内的无干电极比外部的无干电极更有助于减少干扰,尤其当无干电极与记录电极位于同一血管内时;具体方法是距导管顶端20~50 cm处配置一个第4或第5极的特殊电极,当导管顶端与心肌接触时,这一位于血管腔内(往往位于上下腔静脉)的电极(图1)便可被视为无干电极,作为负极输入端,从而获得无干扰非滤波单极电图[3-4]。

RA:右上肢;LA:左上肢;LL:左下肢

2 单极电图的形态

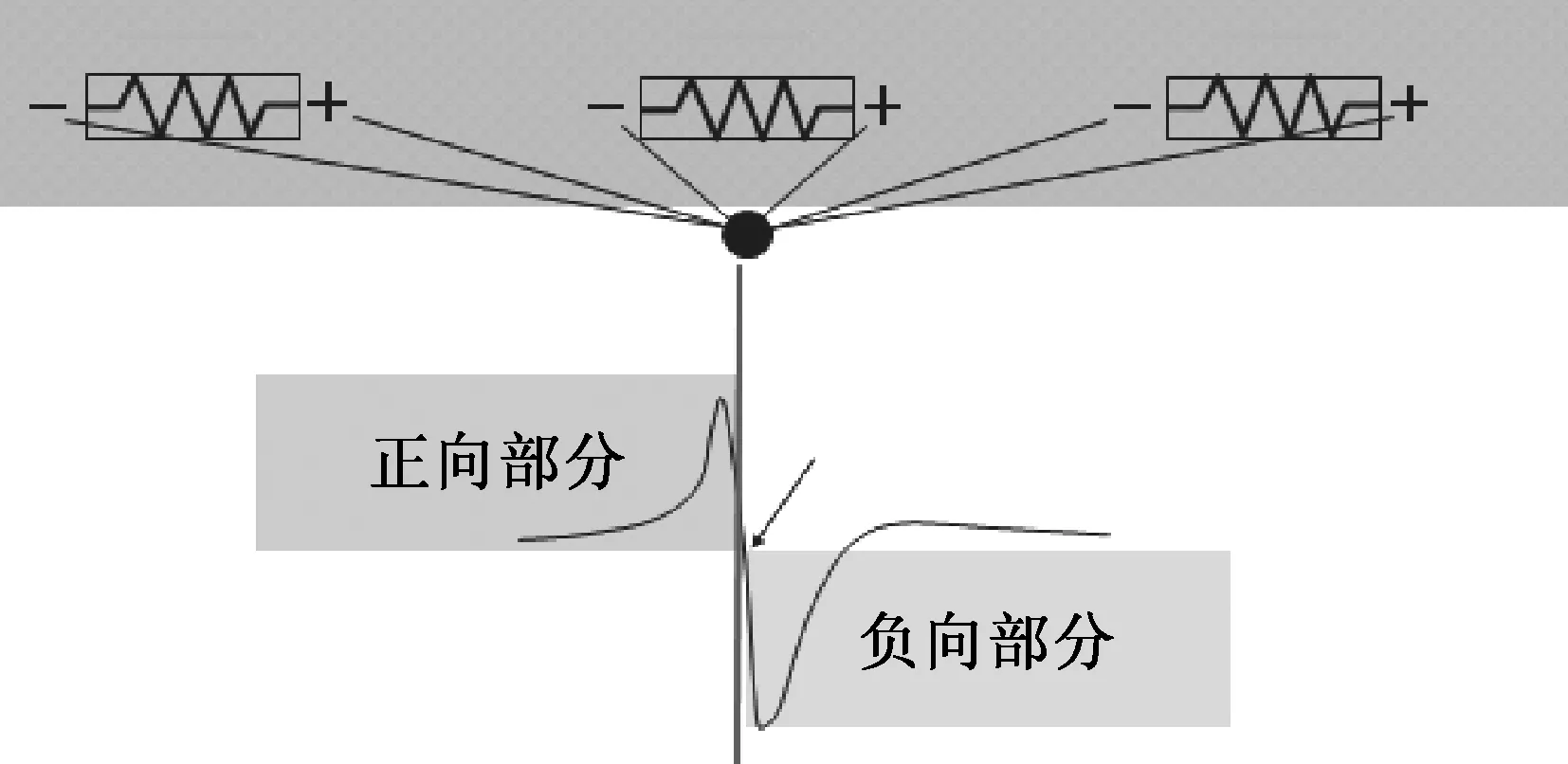

早在20世纪70年代,Spach等[5-6]经研究证实,单极电图波形形态受电信号传导方向的影响:当信号传导方向面向探测电极时,可记录到正向波;当背离探测电极时,可记录到负向波。当探测电极位于除极起始部位(100~200 μm)时,由于信号的传导方向背离电极,可记录到单相负向波(QS型);当电极位于除极的终末部位时,由于信号的传导方向面向电极,可记录到单相正向波(R型);而当电极位于除极组织中部时,可记录到正负双向波(RS型)(图2)。根据这一特点,我们便可在临床工作中初步定位心律失常的起源,并进一步确定局灶性起源的消融靶点。另外,在对传导速度正常的心肌组织进行标测时,当电信号经过探测电极正下方时,单极电图位于零电位点,并在此处具有最大的负向斜率(dv/dt)(图3),而若在起源点附近,其记录到的QS波就具有最大的起始负向斜率,这有利于在标测中定位局灶起源心律失常的消融靶点。然而,若局部心肌存在病变,其电信号传导速度可能会受到影响,则在该点记录的单极电图负向斜率可能会减小。另外,记录图形的电压往往与电极是否接触心肌表面,以及记录区域参与除极的心肌数量有关。所以,单极电图往往也可以用于心律失常的基质标测,且Spears等[7]研究发现,其敏感性甚至高于双极标测。

3 单极电图与双极电图的联系与区别

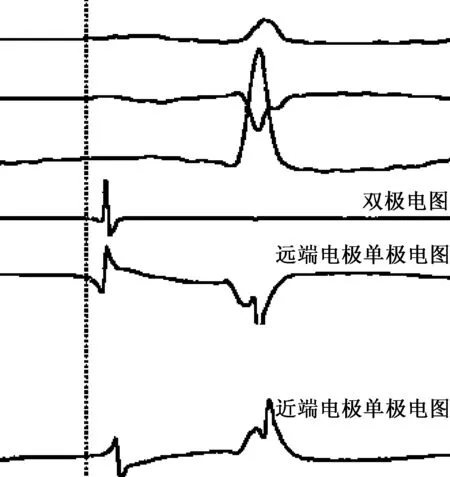

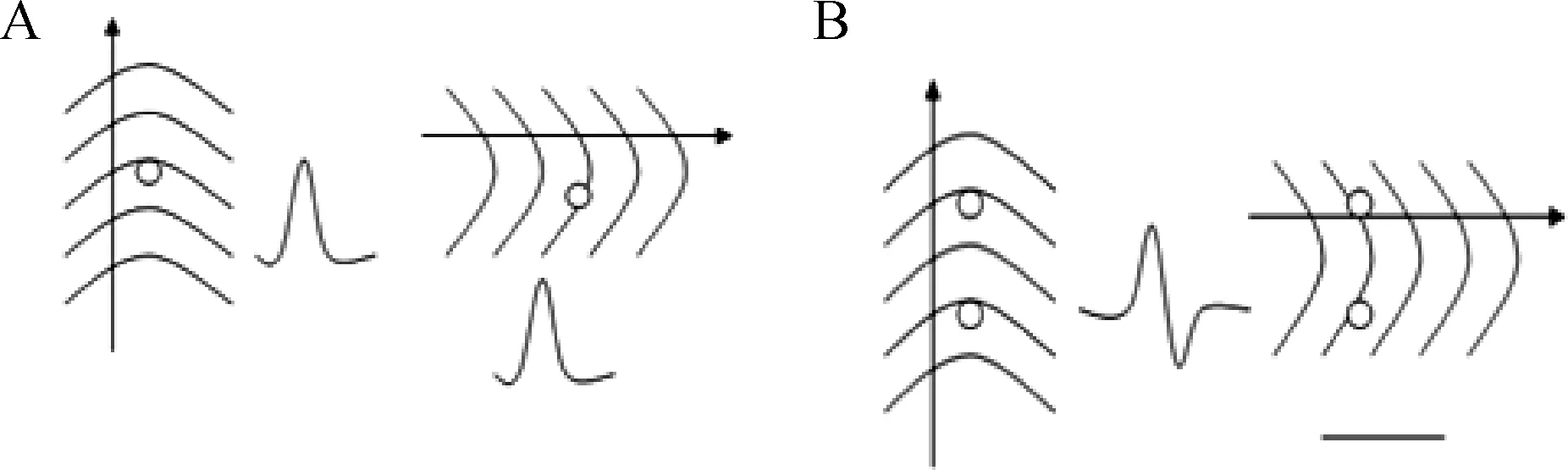

目前,绝大多数电生理中心在临床工作中都采用双极电图记录和分析,而双极电图本质上是邻近两个记录电极所得单极电图的综合[8]。由于这两个电极记录到的远场电位相同,因此,双极电图的远场干扰相对小于单极电图(图4)。而由于双极电图的记录依赖于导管远端相邻两个电极之间的电势差,且要求两个电极都与心内膜紧密贴靠,所以双极电图的图形与两个记录电极的位置及信号波的激动方向有关[9]:当波峰传导方向垂直于双极连线时,每个电极都处于相同的电场内,两极间的电势差很小,记录到的双极电位就很低,甚至可能没有电位,而误认为该处为瘢痕;当波峰的方向平行于双极连线方向时,两极所处的电场不同,两极间的电势差就很大,记录到的双极电位就会很高,这一点与单极电图有所区别(图5)。由此可见,经双极电图标测为零电位的区域开启单极标测,可以更准确地判定真正的低电压区。

当信号传导方向面向探测电极时记录到正向波,背离探测电极时则记录到负向波,位于除极组织中部时记录到RS波

4 单极电图的应用

单极标测能够借助探测电极较准确地标测局部激动时间、构筑局部心肌组织激动顺序、通过电压显示局部心肌是否存在病变,所以目前广泛应用于旁路定位、房性心律失常及室性心律失常的标测和消融。张建军等[10]和Tada等[11]报道,单极电图甚至也被用于房室结双径路和房颤的标测及消融。

单极记录电极位于除极组织中部,当信号经过探测电极正下方时,记录到RS图形,箭头所指为信号通过电极正下方时的零电势点,具有最大负向斜率(dv/dt)

电极头端位于心房,双极的近端及远端电极的单极电图均可记录到心室远场电位,综合后在双极电图上远场电位不明显,可见综合后的心房双极电图

A :单极标测,同一位置,波阵传播方向对单极电图无影响;B:双极标测,波阵传播方向与双极连线的方向对双极电图有影响

4.1 单极电图在旁路标测中的作用

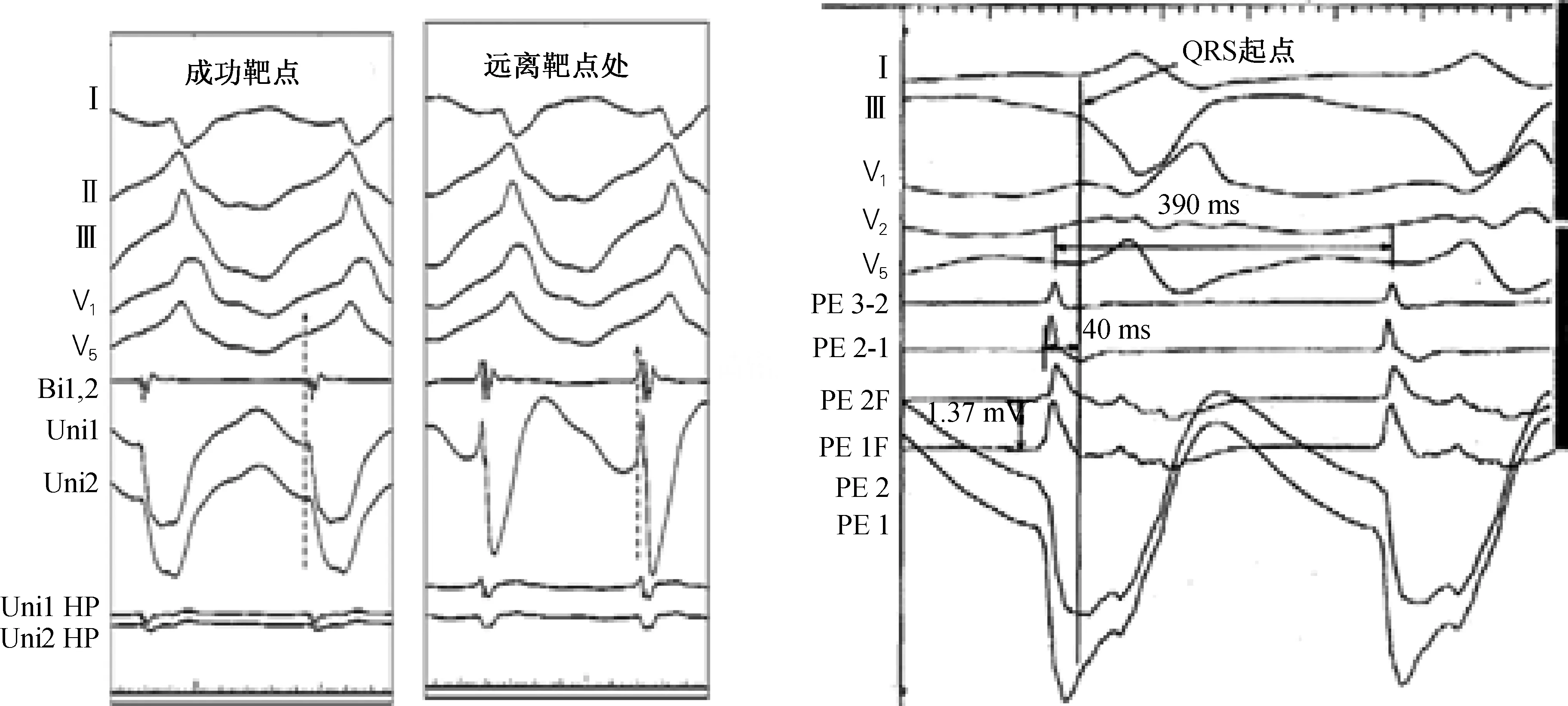

Haïssaguerre等[12]最早提出在窦律下经心内膜单极标测确定显性房室旁路的消融靶点,显性旁路的心室单极电图呈QS波,采用单极电图作为旁路定位的依据。如果单极电图呈PQS型,则可准确定位旁路,消融的成功率高达97%。多元分析显示,单极电图呈PQS型是成功消融显性旁路的独立预测因素。随后,Haïssaguerre等[13]及江洪等[14]研究证实,对于隐匿性旁路,单极电图所记录的连续的心房侧逆传电活动指导消融的可靠性较高。Grimm等[15]对16例显性旁路患者进行单极标测发现,如果单极电图呈PQS型(图6),则消融成功率较高,而呈PrS型的患者中无一例成功。单极标测之所以能在消融成功靶点记录到PQS波、而在消融失败靶点记录到PQS波(单极P波和单极QS波之间有等电位线)或PrS波,与单极电图的记录方法有关。无干电极作为单极电图记录的负极,瞬间电位几乎为零,因此它作为正极的探测电极所记录的单极电图受整个心电向量的影响较大,即受心房和心室激动顺序的影响[16]。显性旁路在窦性心律时心房激动顺序正常,在旁路位置,心房向量正对旁路除极,则记录到正向“P波”,而旁路附近的心室肌预激最先激动后再使整个心室除极,心室向量背离该处除极,故单极电图的心室波显示负向“QS波”,单极电图的PQS波显示单极正向房波(UP)和单极负向室波(UQS)融合,二者之间基本没有等电位线。原因是心房激动传至旁路并经此下传激动心室而产生QRS波,此时仍有部分心房肌处于激动状态,以致P波终末部和室波起始部同处于激动状态,从而发生UP和UQS融合。尽管PQS波多见于旁路的成功消融部位,但Barlow等[17]报道,在消融失败的部位也能记录到PQS波。这可能是由于在一些病例中PQS波并不能定位旁路心室侧插入点的近端,或导管虽然紧贴旁路但因为其他原因(导管稳定性差、放电温度不够、存在复杂的多旁路)而不能成功消融,由此认为PQS波定位旁路的特异性不高。记录到以R波起始的部位通常不能成功消融,但当波形为PrS型而不是PR型或PRS型时,也有可能成功消融,记录到PrS波可能表明旁路的插入点接近心外膜。Ominchi等[18]和Kubota等[19]研究证实,PQS波能预测左右游离壁旁路的成功消融靶点,但当采用冠状窦单极电图记录时,定位于后间隔旁路的靶点可能不会出现PQS波,原因可能为,① 心室单极电图的初始负向成分由心房的负向成分和负向心室波组成,而后间隔部位心房单极电图的负向成分相对较明显、较陡峭,这就导致了P波与QS波之间稍有距离;② 冠状窦并不完全紧贴、平行于二尖瓣环,在冠状窦口和后间隔区域二者距离最大,因此P波与QS波间也会有一定距离(图6)。Simmers等[20]在旁路标测中对比了单、双极标测,发现靶点单极电图的心室信号初始正向成分缺失或振幅极小(≤0.1 mV),并认为当导管逐渐接近靶点时,心室信号初始正向成分和AV间期也会逐渐减小。这使我们在双极记录不容易判断靶点电位图有无AV波的情况下,能够通过单极记录做出更加明确的判断。张树龙[21]认为,单极标测旁路消融靶点的局部电图应该具备以下几个特点:① 记录到相对较大的P波,已确定导管位于房室环上;② 理想状态下心室激动应记录到QS波,实际上可能记录到rS波,r波振幅≤0.1 mV;③ 心室激动紧随心房激动出现,P波与QS波间无等电位线,形成PQS波。

A:单极标测左侧游离壁旁道,箭头所指为靶点,呈PQS型,房室间无间距;B:间隔旁道,箭头所指为靶点,呈非PQS型,房室间稍有间距。CS表示冠状窦电极

4.2 单极电图在房性心律失常标测中的作用

单极电图在房速激动起源和折返出口的标测中起到了重要作用,尤其是对局灶性房速的标测。在局灶性房速的消融中,往往以心动过速时心房最早激动点为消融靶点,若局部A波较体表心电图P波提前20 ms以上,则可被认为是最早心房激动点。但研究证实,在消融成功靶点所记录的AP间期范围很大(20~60 ms)[22],所以单纯通过P波的提前程度来确定靶点并不一定准确,实际上,往往需要根据局部单极电图的形态来进一步确定真正的起源点[23]。在局灶性房速的标测中,当记录电极位于房速起源点时,随着激动向四周心房肌传导,心房的除极向量背离该处心肌,形成负向的QS型心房波;当记录电极位于起源点以外的部位、激动面向电极传来时,单极电图心房波的初始为正向波。Tang等[24]对比了局灶性房速消融成功和消融失败靶点的单极电图特点,发现14个消融成功靶点单极电图的心房波呈完全负向的QS型,20个失败靶点单极电图的心房波均为rS型。Soejima等[25]分析了房速消融成功靶点的单极电图,得出局部单极电图的平均电压(2.0±0.5)mV;最初10 ms的平均负向斜率为(1.4±0.6)mV。另外,Delacretaz等[26]使用单导管同步记录单、双极电图,用以评价房速时的最早局部激动,发现消融成功靶点单、双极电图的起点间距<15 ms。

单极电图在局灶性房性心律失常治疗中应用得较广泛,也有研究将其用于典型房扑的消融治疗。典型房扑的消融终点为峡部双向传导阻滞。双极标测只能根据波形出现的先后确定是否达到峡部双向阻滞,但有时由于波形不易辨认而不能排除缓慢传导。单极标测则可以根据消融前后消融线部位所记录的单极电图波形改变来评价双向传导阻滞[27-28](图7)。此外,Fenelon等[29]研究证实,典型房扑缓慢传导区存在各向异性传导,缓慢传导区单极电图波形特点为振幅较小、rS波前的基线出现缓慢负向偏转的3相波,可据此定位缓慢传导区。

A:消融前,起搏冠状窦口,低位右房前侧壁单极记录可见明显负向波;B:消融后,起搏冠状窦口,低位右房前侧壁单极记录的负向波不明显

在局灶性房速的标测中,消融成功靶点的单极电图多呈QS型,且平均电压高于双极电图,据此可更准确地判断局灶起源。在大折返房速的标测和消融过程中,借助波形特点既可初步判定缓慢传导区,也可以判定消融线的双向阻滞。

4.3 单极电图在室性心律失常标测中的作用

如前所述,靶点区域的单极电图往往呈现QS形态,但既往研究显示,QS形态的单极电图可能出现在起源点附近的大片区域,甚至可能是由于电极未接触心肌所致;导管接近但未接触到组织时,单极电图可能呈QS图形,但其负向斜率小于真正接触心肌组织时所记录到的单极电图(图8)[4,30]。Man等[31]在右室流出道室早消融中发现,以单极电图R波缺失标测右室的激动起源部位是不准确的,单极电图形态呈QS型似乎也不能准确标测右室特发性室速的消融靶点,故对于特发性室性心律失常而言,QS形态伴初始除极及起始部快速负向斜率(最大dv/dt),结合单极电图起始部至体表心电图QRS波起始部的提前程度判断起源点具有独特优势[30]。而对于器质性心脏病室性心律失常而言,其起源点或折返出口因局部心肌病变,可能出现较小的负向斜率(dv/dt)。

特发性局灶起源室性心律失常的靶点具有如下特点:① 明显提前的体表QRS;② 呈“QS”形态;③ 起始处具有最大负向斜率(远端电极为“1”,近端电极为“2”),接近但未接触组织时,可能也呈“QS”型,但负向斜率比固定接触时要小(Uni 1 vs. Uni 2,PE1 vs. PE2),其中,Uni 1为远端电极单极电图,Uni 2为近端电极单极电图,PE1 为探测电极远端单极电图,PE2为探测电极近端单极电图

Okumura等[32]采用Ensite Array系统单极标测30例流出道室速,其中20例在右室流出道(RVOT)消融成功,10例在左室流出道(LVOT)、肺动脉等区域消融成功;根据最早激动点(EA)单极电图提前体表QRS的时间(EA-QRS)及5 ms处斜率(Slope 5),可以区分室速是否为RVOT起源。通过比较发现,EA-QRS≥8 ms且Slope5>0.3 mV提示室速起源于RVOT。Trevisi等[33]也提出类似观点,他们采用Ensite Array系统单极标测100例流出道室速(其中36例为LVOT起源),通过对比RVOT内标测发现:根据激动突破口(BO)单极电图提前体表QRS的时间(BO-QRS)及最早激动点(EA)单极电图20 ms处的电压值(EA-V20),可以判定室速是否为RVOT起源。他们通过对比发现, EA-V20>-2 mV 或BO-QRS>10 ms均提示RVOT起源(ROC曲线下面积分别为0.951和0.947,P均<0.001)。

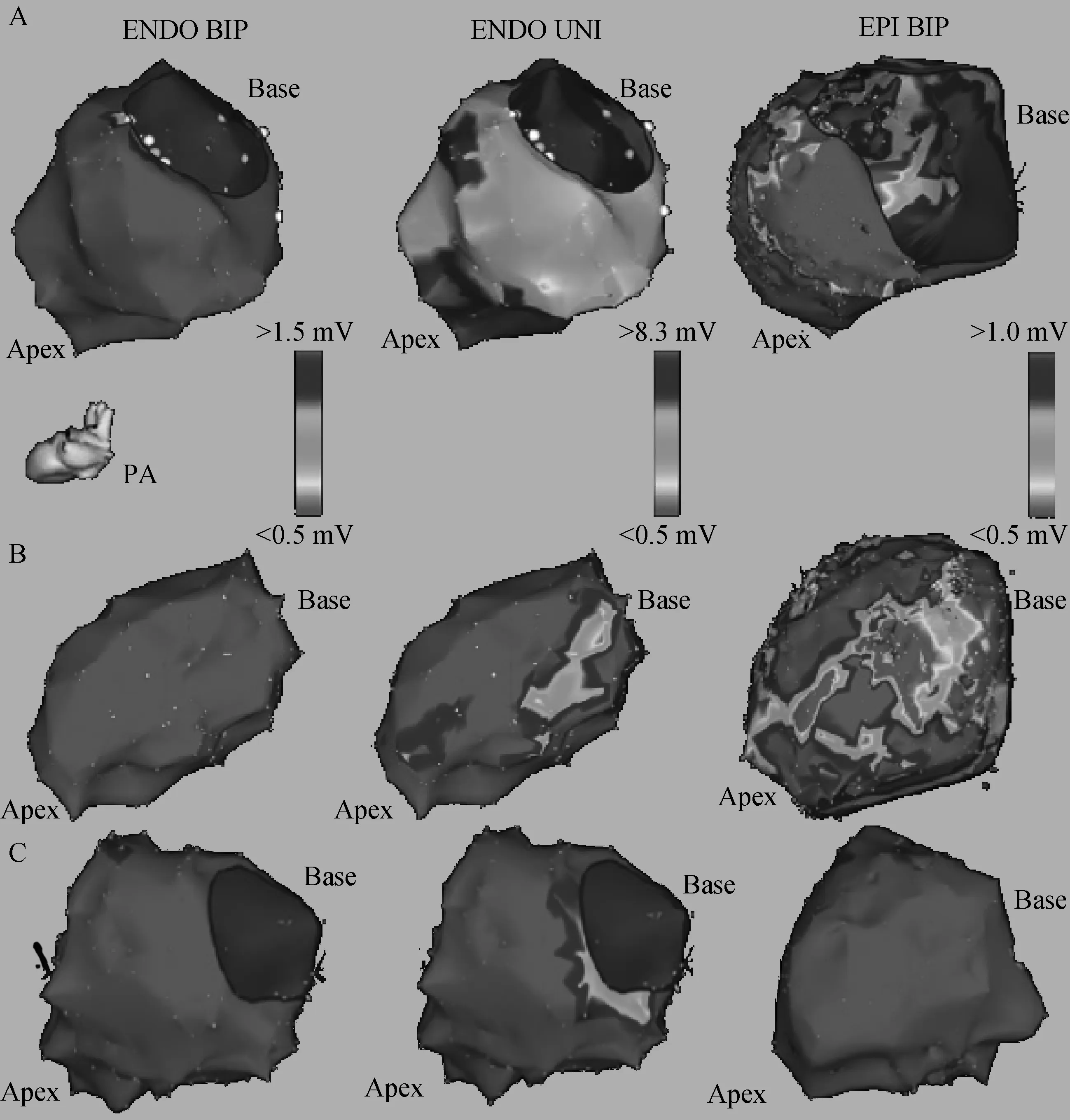

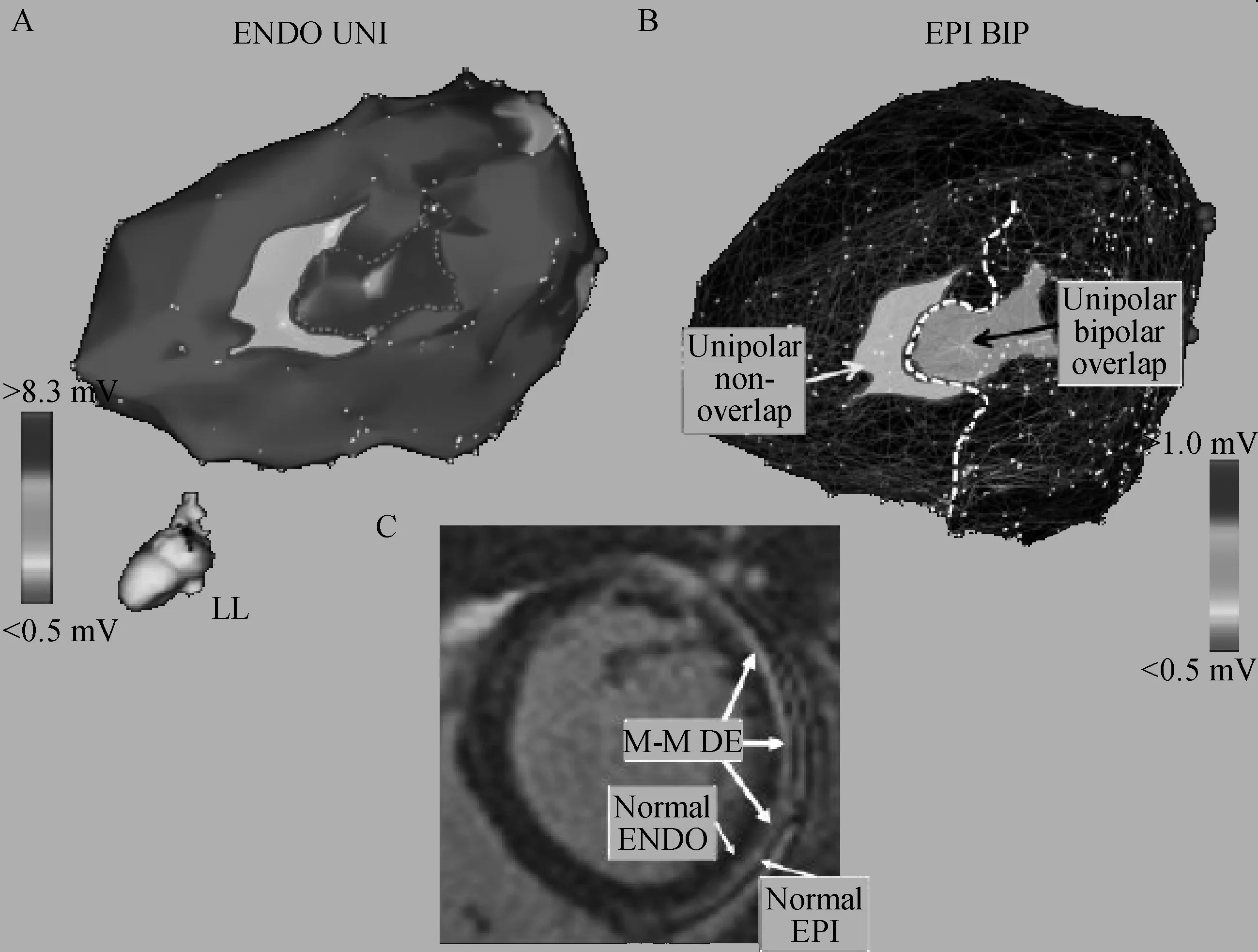

单极电图的电压在室性心律失常的基质标测中也有一定的意义。Hutchinson等[34]发现,在非缺血性心肌病的消融治疗中,内膜标测的单极电图电压可以标测非内膜心肌室速的基质(图9、图10)。该研究揭示:内膜单极电压标测出的非内膜(包括中层心肌)异常心肌区域与磁共振提示的瘢痕心肌区域相匹配。这与Spears等[7]的研究结果相似,他们通过对比10例左室瘢痕性室速患者的内膜单极电图电压、双极电图电压以及心脏磁共振对瘢痕进行标测,发现单极电图电压在预测非内膜瘢痕方面优于双极电图,其设置的内膜单极电图低电压值<6.7 mV。研究结果表明,若心肌存在瘢痕,无论该区域内膜双极电图是否提示该区域为低电压区,无论磁共振提示非内膜瘢痕是否为致密瘢痕,相应区域的内膜单极电图标测均呈现为低电压区(图11)。于是,Spears等[7]进一步提出,心内膜单极电压标测在鉴别瘢痕构成方面的优势更明显,在非内膜瘢痕的识别上也比双极标测更敏感。这就意味着内膜单极电图电压标测可能为非内膜起源的器质性室速提供重要线索,为进一步行外膜标测及消融提供临床依据。在此基础上,中国台湾学者Chi等[35]对20例致心律失常性右室心肌病患者进行内膜单极电压标测,发现内膜单极负向电压在预测外膜室速基质方面具有重要意义,其可独立预测右室外膜低电压区、外膜致密瘢痕及靶点;负向电压<1.66 mV可以预测右室外膜致密瘢痕区(图11)。而Komatsu等[36]通过对46例器质性室速患者行内外膜联合标测发现,内膜单极电图低电压区(右室<5.5 mV,左室<8.3 mV)与外膜标测到的局部异常心室电位(LAVA)区域一致,这也进一步提示内膜单极电图电压对于外膜异常心肌区域的标测具有重要意义。另外,器质性室速峡部多位于瘢痕内或瘢痕边缘区,有研究显示,单极电压标测有助于确定折返环及其峡部。Chopra等[37]对20例缺血性心肌病室速患者进行首次标测,并于消融后随访3个月,8例再发室速,其中5例(62.5%)顽固性室速峡部在双极低电压区(<1.5 mV)边缘附近的单极低电压区(<8.3 mV)内;而在未复发病例中,仅有1例(8.3%)室速峡部在单极低电压区内:室速复发组与未复发组比较差异有统计学意义(P=0.01)。Enriquez等[38]也对比了单、双极电压图,并将单极电压低阈值设定在1~8 mV范围内进行比较,得出单极电压阈值设为5 mV时可有效标测包含峡部在内的低电压区。他们的研究显示,与双极电压低电压阈值1.5 mV相比,单极电压阈值设为5 mV时标测到的低电压区面积减少约43.8%,但双极电压图和单极电压图上峡部的标测比例却一样。

综上所述,在室性心律失常的标测和消融中,可以根据单极电图形态等初步判定最早激动点;对于流出道起源室性心律失常,单极电图还可以为确定左/右流出道起源提供一定的线索;在器质性室速的标测和消融中,局部单极电图电压有助于判断心肌瘢痕区,且它判定非内膜异常心肌的敏感性高于内膜双极电图,为行外膜标测及确定峡部提供线索。然而,到目前为止,单极电图低电压区的设置尚未统一。在对非缺血性心肌病的研究中,Polin等[39]对23例右室室速患者(其中10例为已确诊的致心律失常性右室心肌病)进行标测,发现右室内膜单极电压≤5.5 mV的区域与心外膜瘢痕区(双极电压<1.0 mV)的面积及分布相关(r=0.63~0.81,P<0.05)。Spears等[7]通过对10例非缺血性心肌病患者进行标测发现,左室内膜单极电压<6.7 mV提示非内膜瘢痕存在的可能,其阴性预测值91%。Tokuda等[40]通过标测31例非缺血性器质性室速患者,发现右室内膜单极电压<4.4 mV预测对应外膜侧瘢痕的敏感性为93%,特异度为76%;左室内膜单极电压<5.1 mV预测相对外膜侧瘢痕的敏感性为91%,特异度为75%。Chi等[35]对20例致心律失常性右室心肌病患者进行标测,发现右室内膜单极电压<4.38 mV预示可能存在外膜瘢痕(敏感性85%,特异性51%),右室内膜单极负向电压<1.66 mV也预示外膜瘢痕存在的可能(敏感性89%,特异性53%),两者ROC曲线下面积分别为0.65和0.71(P=0.004),该研究指出内膜单极负向低电压值在预示外膜瘢痕方面更有意义。在对缺血性心肌病的研究中,Codreanu等[41]对心梗后左室室速患者进行标测,发现单极电压<6.5 mV提示心肌瘢痕的存在,其分布与MRI显示的瘢痕部位相关(r2=0.86,P<0.001)。Desjardins等[42]对心梗后室速患者进行标测,指出单极电压<5.8 mV预示可能存在心肌瘢痕(敏感性84%,特异性81%),且其电压幅度与病变心肌深度有关,内膜下心梗和透壁心梗的电压幅度分别为(4.55±2.75)mV和(3.77±2.38)mV(P=0.004)。Enriquez等[38]对10例心梗后室速患者进行标测,发现当单极电压<5 mV时,95%的室速峡部、81%的异常电位位于标测出的低电压区内。

A、B:外膜标测阳性的患者,内膜双极标测正常,内膜单极标测可见低电压区,且区域与外膜标测相对应;C:内膜标测阴性的患者,内膜单双极标测基本正常

A、B:灰白色区域为内膜单极低电压区,但外膜双极电图电压正常;C:磁共振检查提示该区域中层心肌异常。ENDO UNI:内膜单极标测;EPI BIP:外膜双极标测;Unipolar-bipolar overlap:该区域内膜单极低电压区与外膜双极低电压区重叠:Unipolar non-overlap:该区域内膜单极低电压但外膜双极电压正常;Normal ENDO:正常内膜;Normal EPI:正常外膜;M-M DE:mid-myocardial delayed enhancement,中层心肌延迟增强

A:内膜标测;B:外膜标测;C:磁共振影像,其中,红色为致密瘢痕区,黄色为致密瘢痕边缘的灰色瘢痕区,黑色为正常心室肌;D:病变区的内、外膜双极电图;E:病变区的内、外膜标测单极电图。此患者为中层致密瘢痕,外膜灰色瘢痕,内膜双极电压>1.5 mV,但内膜单极电压<6.7 mV,于是行外膜标测:外膜双极<1.5 mV,外膜单极电压<6.7 mV

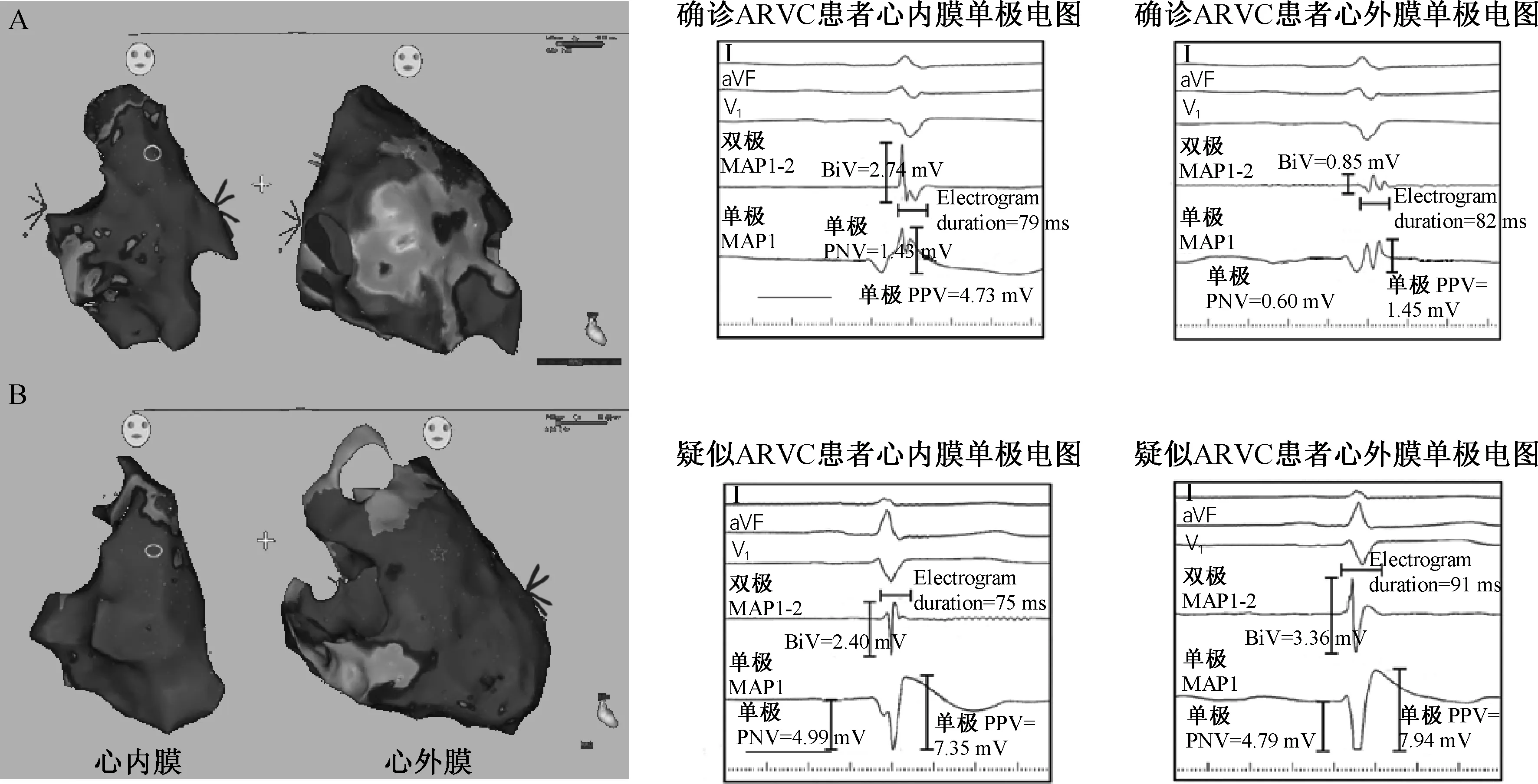

A:确诊致心律失常性右室心肌病(ARVC)患者内膜及外膜电压标测,其内膜单极电图负向峰值电压1.43 mV;B:疑似ARVC患者的内、外膜电压标测,其内膜单极电图负向峰值4.99 mV。BiV:双极电图电压;Electrogram duration:电位持续时间;PNV:peak-negative voltage,负向峰值电压;PPV:peak-peak voltage,正向峰值电压+负向峰值电压

5 总结

单极电图在心律失常的标测和消融中发挥着极其重要的作用,在某些方面优于双极标测,所以现已成为心律失常标测手段的重要补充。单极电图可以广泛应用于各类快速性心律失常的标测和消融,其特有的心电图特征既可以提供最早激动点信息,也有助于进行异常基质的标测,从而为临床精准标测和消融提供了重要线索。尽管既往研究针对单极电图的作用进行了大量的研究和分析,但我们仍然面临许多未知的问题亟待解决,比如,在器质性室性心律失常的标测中,单极低电压区阈值的设置尚未统一等,尚需通过进一步研究寻找解答。