关良、谭华牧、丁衍庸的现代艺术实践与“东洋回顾”现象

蔡 涛

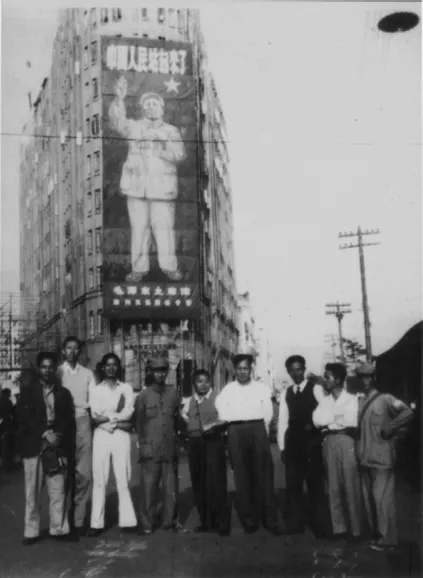

1949年11月7日,一幅由香港人间画会集体创作的毛泽东巨幅画像,被艺术家们全程护送运至广州,悬挂在爱群大厦外墙上,以此迎接新生的人民共和国。艺术家们同时还接管了坐落于佛教名刹光孝寺的广东省立艺术专科学校和广州市立艺术专科学校①,将这两所民国时期的艺校合并为华南人民文艺学院。这是广州美术学院的前身。

在迎接新政权的浪潮中,两所艺专的校长——丁衍庸和高剑父离开了广州,分别前往香港和澳门,开始了流亡生涯。在特定意义上,1949年发生在珠江三角洲的艺术家“回归”和“离散”路线图,无形中也确定了此后华人现代美术史的叙事框架。

在广东省立艺专曾经作为支柱的两位艺术家——丁衍庸和谭华牧,1949年后都离开了大陆。而他们的挚友关良,则留在了杭州国立艺专,后来转入新成立的上海中国画院,成为新中国的知名画家。流寓香港的丁衍庸一直孤寂潦倒,直到退休前他只是香港中文大学艺术系的一名临时教员,1978年在港去世。谭华牧1956年从澳门回到广州定居,后被聘为广东画院画家,他个性沉默,极少与外界接触,1976年在广州去世。和关良相比,丁衍庸和谭华牧在中国内地一直缺少认知度②。

人间画会集体创作的毛泽东巨像悬挂在广州爱群大厦,1949年11月

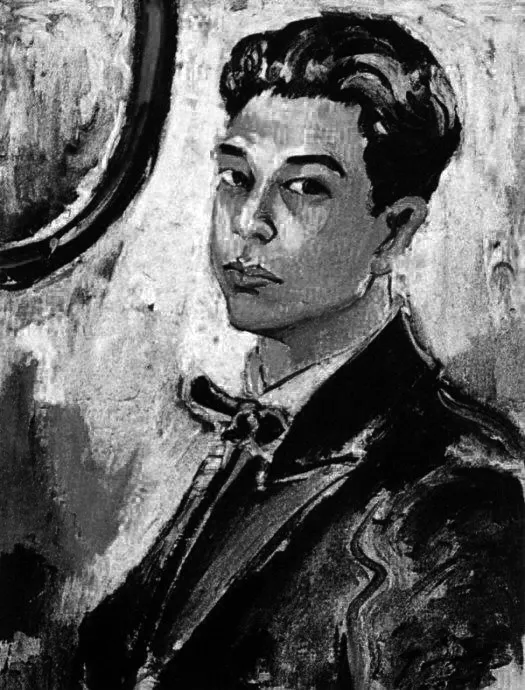

丁衍庸 自画像 布本油彩1925年

这三位广东艺术家的交往始于留日时期。日本大正时代后期,他们都在东京学习西洋画。1917—1922年间,关良就读于川端画学校和太平洋画会③;谭华牧1919—1924年间就读于东京美术学校④,丁衍庸稍晚,于1921—1926年间也就读于此⑤。归国之后,三位艺术家在上海、广州的多所学校共事过,教授西洋画⑥。谭华牧很少参加公开活动,关于他仅有的几条记录,也多是和两位好友同时出现的。1928年8月初,三人共同列名于上海艺术协会第一届展览会的筹委会,紧接着,丁衍庸、关良、陈之佛、谭华牧成立了上海艺术俱乐部,主要目的是想以“在野”性质的艺术界力量,抵制大学院筹办的“第一次全国美术展览会”。当时在中华艺术大学任职的丁衍庸是主要推动者之一。一定程度上,这是延续了法国的“落选沙龙”和日本的“二科会”的“在野展”对决“官展”的模式。值得注意的是,谭华牧在参与发起上海艺术协会不久就悄然退出了⑦。1935年5月,当年轻一辈的留日前卫画家组织的中华独立美术协会在广州举办展览时,他们邀请的是关良、丁衍庸二人参展⑧。

抗战爆发之后,国家控制的艺术宣传活动和全国性的美术家组织成为大势所趋,强调艺术独创性的洋画运动被逐步边缘化,但丁衍庸、关良在此期间仍然积极介入洋画运动。如“孤岛时期”,1941年6月在上海举办的“现代绘画展览会”,丁衍庸、倪贻德、关紫兰、关良、赵无极等人作品参展⑨,该展览集结的现代艺术家阵营,在价值取向上显然和同时期在武汉成立的“中华全国美术界抗敌协会”遥相对应⑩。抗战临近胜利之际,丁衍庸更是推动洋画运动的活跃人士,1945年1月18日,在重庆开幕的“现代绘画联展”,以及1945年6月1日在重庆举办的“第一届独立美展”,这两个重要的现代艺术展览,他和关良都有参加。

在现代美术批评家倪贻德的笔下,我们不难看到关良、丁衍庸的活跃身影。倪氏写作的《艺苑交游记》列出了战前活跃在上海、广州一线的留日洋画家的阵容⑪,但谭华牧未被提及。他偶尔被人提起,也多是与关良作伴的场合⑫。

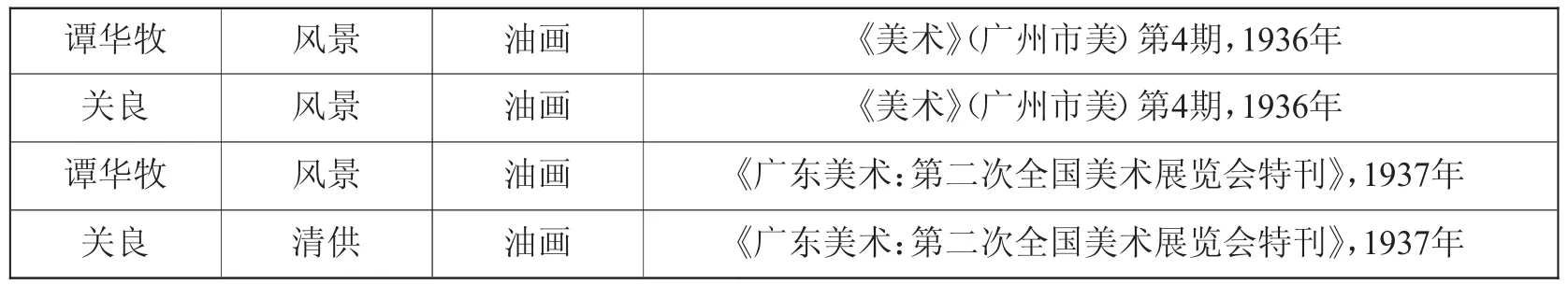

表格一

谭华牧 风景 油画 《美术》(广州市美)第4期,1936年关良 风景 油画 《美术》(广州市美)第4期,1936年谭华牧 风景 油画 《广东美术:第二次全国美术展览会特刊》,1937年关良 清供 油画 《广东美术:第二次全国美术展览会特刊》,1937年

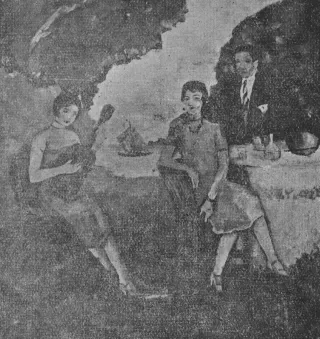

谭华牧 姐妹 约1928年

丁衍庸 肖像 约1928年

关良 恋歌 约1928年

这份表格统计了谭华牧在民国时期发表的作品,以及在这些发表场合,他和关良、丁衍庸二人发生的交集。从中也可以把握三人绘画风格和题材的大致变化:从留学归国至20世纪20年代末期,他们多以现代洋画风格表现都市题材(尤其是青年知识女性);30年代初期到抗战爆发,关、谭二人开始了融合中西画风的洋画实验;抗战期间,关、丁二人在重庆任教,前者的京剧人物水墨画成为画坛瞩目的现象;战后丁、谭二人为广东省立艺专同事,他们各自强烈的风格面貌正是形成于这个时段。

虽然就活动区域而言,三位艺术家并非一直保持着密切接触,尤其是1949年后,丁衍庸和大陆美术界基本断绝了联系。我们关注的是他们特殊的艺术实践方式所体现出的鲜明的共通性,即并不固定于某一画种,而是在水墨画、水彩和油画等多种媒介之间的“日常性滑动”。1935年,倪贻德在一篇评论关良的文中谈道:“本来潇洒脱俗的他的作风,现在是更接近于文人画的趣味了,那微妙的调子,淡雅的色彩,那洒脱不羁的用笔,把东方风的题材,疏疏落落地毫不费力的表现出来。他似乎融合石涛、八大的作风在洋画的技法中了。”⑬倪贻德记起,20年代中期关良曾对他说过,“谭鑫培的戏,和塞尚的画,正有异曲同工之妙,虽然所取的艺术方式完全不同,而所以成为佳妙的原则是相同的”⑭。关良很早就已经有了这种跨媒介、跨文化的现代艺术认知,而到了30年代初期,他一方面对西方现代艺术保持着广泛的兴趣,同时对中国传统文化的兴趣也开阔了起来:“我想只是从古画中去发掘还是不够,更应从多方面的,例如石刻、佛像、书法,以及民间艺术方面去研究,这样下去或者在我们的画面上可以有点新的发现吧。”⑮

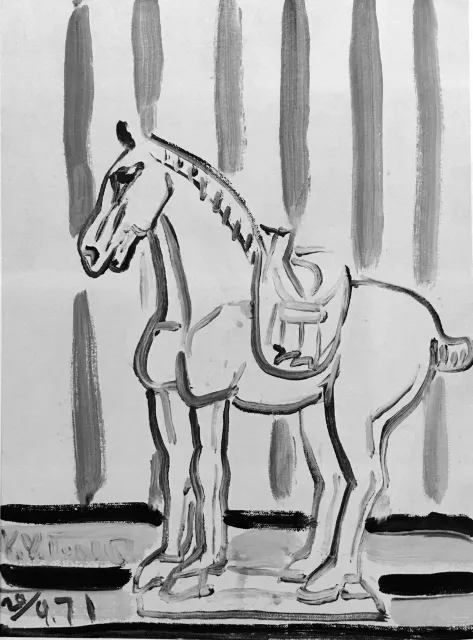

丁衍庸 唐马 布本油彩 1971年

谭华牧旧藏明信片,亨利·马蒂斯《风景》,法兰西现代美术展览会,东京,1928年

谭华牧旧藏画页,劳尔·杜飞《旺斯风景》,法兰西现代美术展览会,东京,1926年

谭华牧旧藏明信片,满谷国四郎《若草》,和平纪念东京博览会,1922年

原来被戏称为“丁蒂斯”,后来又被改称“洋八大”的丁衍庸,也体现出这种跨媒介、跨文化的创作模式。40年代末期,丁衍庸在和谭华牧共事于广东省立艺专的阶段,极力主张兼容并包的教学方式,让学生自由接触西方现代画派和他本人收藏的书画古董⑯。流亡香港后,丁氏有了更多的时间潜心创作,在油画、水彩、水墨画和书法、篆刻之间往复穿梭,他的学生莫一点将这种方式描述为“一时一时的疯狂”⑰。对于丁衍庸的油画创作,李克曼(Pierre Ryckmans)曾有过一段评价,认为丁能“将中国画家特有的精神修养,和毛笔的功夫运用于油画上,把这些长处跟西画中的新表现法自然地结合”,从而摆脱了中西画彼此界线森然的束缚;李克曼认为:“从他的画我们对中国画得了一个新的观念:‘中国画就是中国人所画的画。’”“依靠这个新的定义与解释,将可取消过去技巧和材料上的各种狭窄分类,更解决了中国近代艺术界所遇到的痛苦矛盾。”⑱

关于谭华牧,言者寥寥。广东美术馆收藏的民国时期的一份展览场刊——《西洋名画欣赏会》,是见证谭华牧参与现代美术运动的极为罕见的历史文献。这是20世纪40年代末期广东省立艺专和广州市立艺专教授丁衍庸、谭华牧、庞薰琹、杨秋人等人,以自藏之西洋美术画册及画片举办的展览⑲。场刊罗列了从文艺复兴以来西洋绘画的重要流派,并重点介绍了现代美术的部分,其中仅有的两幅插图都是马蒂斯画作,封面图片的说明文字特别标明了“马蒂斯东方风味的作品”,这无疑标示出丁衍庸主政下的艺术学校的现代艺术趣味。我们无法确认谭华牧当时送展的品目,但谭氏家族及亲近友人仍保留着一批那个时期的美术印刷品,其中或许就有当年送展的内容。这批幸存的图像参考物,有力佐证了本文要讨论的跨媒介创作方法。而在经历了多次迁徙和动乱之后,关良和丁衍庸的早期收藏已很难追溯。

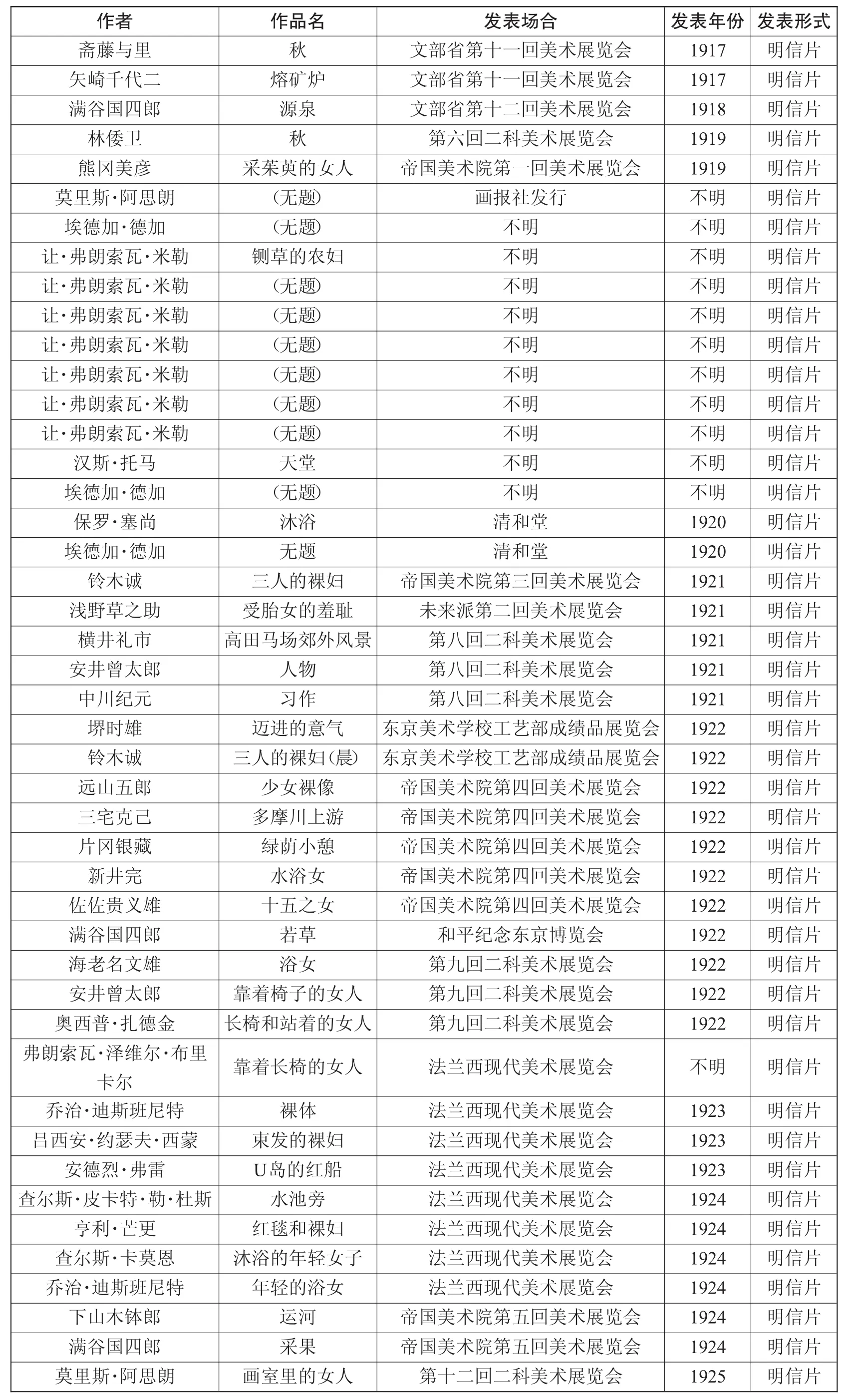

这些明信片和画册关涉日本现代洋画运动的发展脉络:包括1922年至1928年间在日本举办的法兰西现代美术展览会的展品——如保罗·塞尚的《沐浴》、亨利·马蒂斯的《风景》、拉乌尔·杜菲的水彩画《旺斯风景》,以及包括“文展”“帝展”“二科会”“独立美术协会”在内的日本现代美术展览会发行的作品明信片(表格二)。这批新发现的资料,可以帮助我们进一步了解与这批留日艺术家紧密关联的东亚洋画运动的历史现场。

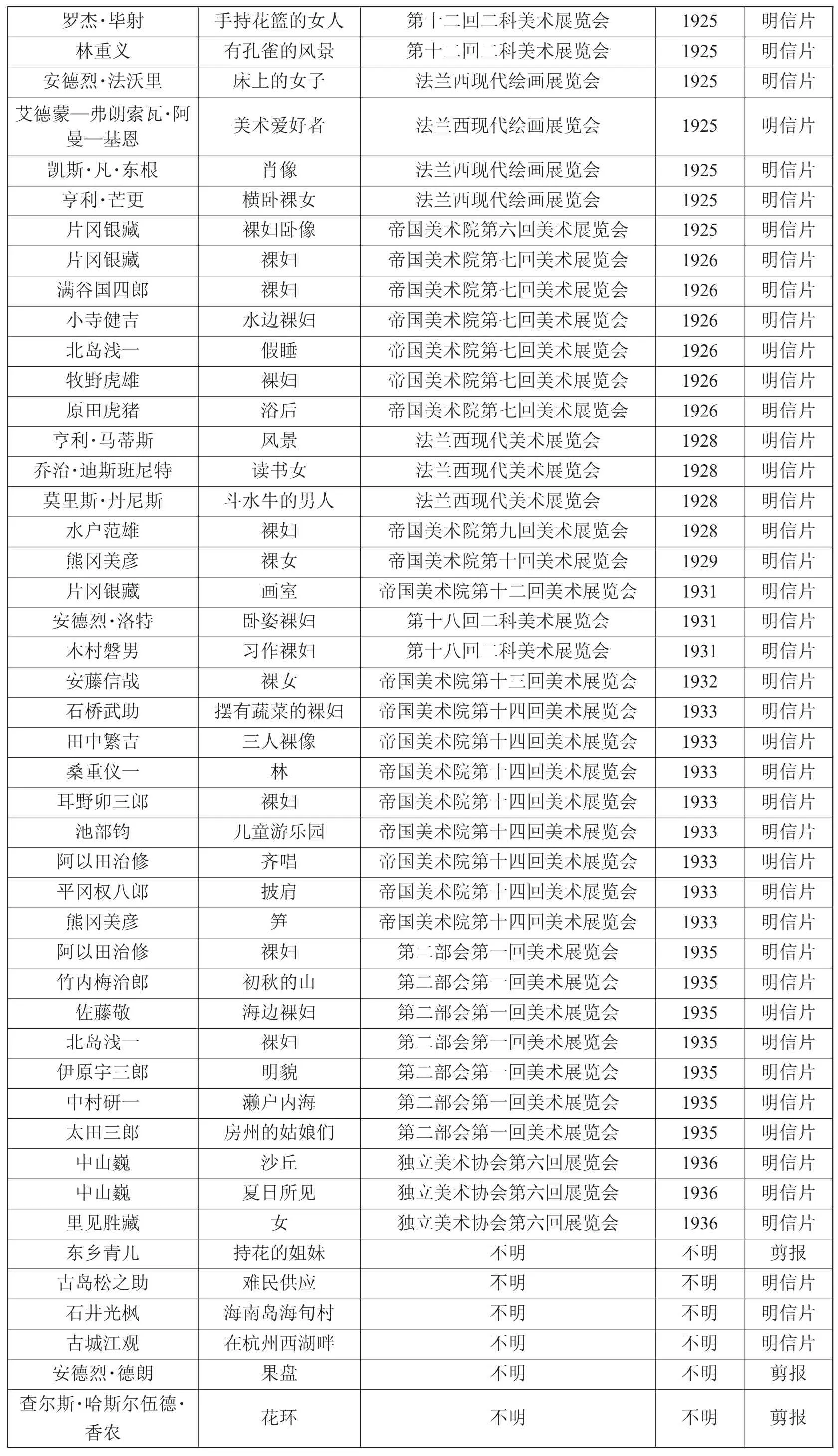

谭氏旧藏文献的另一部分是日本战前出版的现代美术理论书籍(表格三),以及一批民国时期出版的明清文人画线装图录(表格四)。

表格二

罗杰·毕射 手持花篮的女人 第十二回二科美术展览会 1925 明信片林重义 有孔雀的风景 第十二回二科美术展览会 1925 明信片安德烈·法沃里 床上的女子 法兰西现代绘画展览会 1925 明信片艾德蒙—弗朗索瓦·阿曼—基恩 美术爱好者 法兰西现代绘画展览会 1925 明信片凯斯·凡·东根 肖像 法兰西现代绘画展览会 1925 明信片亨利·芒更 横卧裸女 法兰西现代绘画展览会 1925 明信片片冈银藏 裸妇卧像 帝国美术院第六回美术展览会 1925 明信片片冈银藏 裸妇 帝国美术院第七回美术展览会 1926 明信片满谷国四郎 裸妇 帝国美术院第七回美术展览会 1926 明信片小寺健吉 水边裸妇 帝国美术院第七回美术展览会 1926 明信片北岛浅一 假睡 帝国美术院第七回美术展览会 1926 明信片牧野虎雄 裸妇 帝国美术院第七回美术展览会 1926 明信片原田虎猪 浴后 帝国美术院第七回美术展览会 1926 明信片亨利·马蒂斯 风景 法兰西现代美术展览会 1928 明信片乔治·迪斯班尼特 读书女 法兰西现代美术展览会 1928 明信片莫里斯·丹尼斯 斗水牛的男人 法兰西现代美术展览会 1928 明信片水户范雄 裸妇 帝国美术院第九回美术展览会 1928 明信片熊冈美彦 裸女 帝国美术院第十回美术展览会 1929 明信片片冈银藏 画室 帝国美术院第十二回美术展览会 1931 明信片安德烈·洛特 卧姿裸妇 第十八回二科美术展览会 1931 明信片木村磐男 习作裸妇 第十八回二科美术展览会 1931 明信片安藤信哉 裸女 帝国美术院第十三回美术展览会 1932 明信片石桥武助 摆有蔬菜的裸妇 帝国美术院第十四回美术展览会 1933 明信片田中繁吉 三人裸像 帝国美术院第十四回美术展览会 1933 明信片桑重仪一 林 帝国美术院第十四回美术展览会 1933 明信片耳野卯三郎 裸妇 帝国美术院第十四回美术展览会 1933 明信片池部钧 儿童游乐园 帝国美术院第十四回美术展览会 1933 明信片阿以田治修 齐唱 帝国美术院第十四回美术展览会 1933 明信片平冈权八郎 披肩 帝国美术院第十四回美术展览会 1933 明信片熊冈美彦 笋 帝国美术院第十四回美术展览会 1933 明信片阿以田治修 裸妇 第二部会第一回美术展览会 1935 明信片竹内梅治郎 初秋的山 第二部会第一回美术展览会 1935 明信片佐藤敬 海边裸妇 第二部会第一回美术展览会 1935 明信片北岛浅一 裸妇 第二部会第一回美术展览会 1935 明信片伊原宇三郎 明貌 第二部会第一回美术展览会 1935 明信片中村研一 濑户内海 第二部会第一回美术展览会 1935 明信片太田三郎 房州的姑娘们 第二部会第一回美术展览会 1935 明信片中山巍 沙丘 独立美术协会第六回展览会 1936 明信片中山巍 夏日所见 独立美术协会第六回展览会 1936 明信片里见胜藏 女 独立美术协会第六回展览会 1936 明信片东乡青儿 持花的姐妹 不明 不明 剪报古岛松之助 难民供应 不明 不明 明信片石井光枫 海南岛海旬村 不明 不明 明信片古城江观 在杭州西湖畔 不明 不明 明信片安德烈·德朗 果盘 不明 不明 剪报查尔斯·哈斯尔伍德·香农 花环 不明 不明 剪报

表格三

表格四

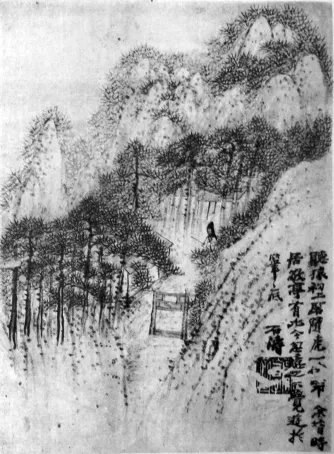

谭华牧旧藏画册,八大山人山水画册页

谭华牧旧藏画册,石涛山水册

倪贻德在谈到对关良有影响的西方艺术家的时候,说他最早受到“塞尚、雷诺阿”的影响,中间又经过了“朋那(Bonard)、阿思朗(Asselin)、罗拔斯克(Lebasque)、卡芒(Camoin)等色彩画家的影响”,直到最近的“特朗(Derain)、佛拉芒克(Vlaminck)、勃拉克(Braque)、于德里罗(Utrillo)等”——倪贻德回忆说,他和关良常常搜集这些艺术家的作品在一起欣赏㉑。关良心仪的现代艺术家名单,也大致反映了关、谭、丁三人的现代艺术趣味的交集——谭华牧旧藏的日本美术印刷品,就基本对应了倪贻德的这份名单。回顾三人的早期作品,可以看到温婉时尚的读书女性形象是当时的流行题材,他们当时的画风的确可见阿思朗等人的显著影响。

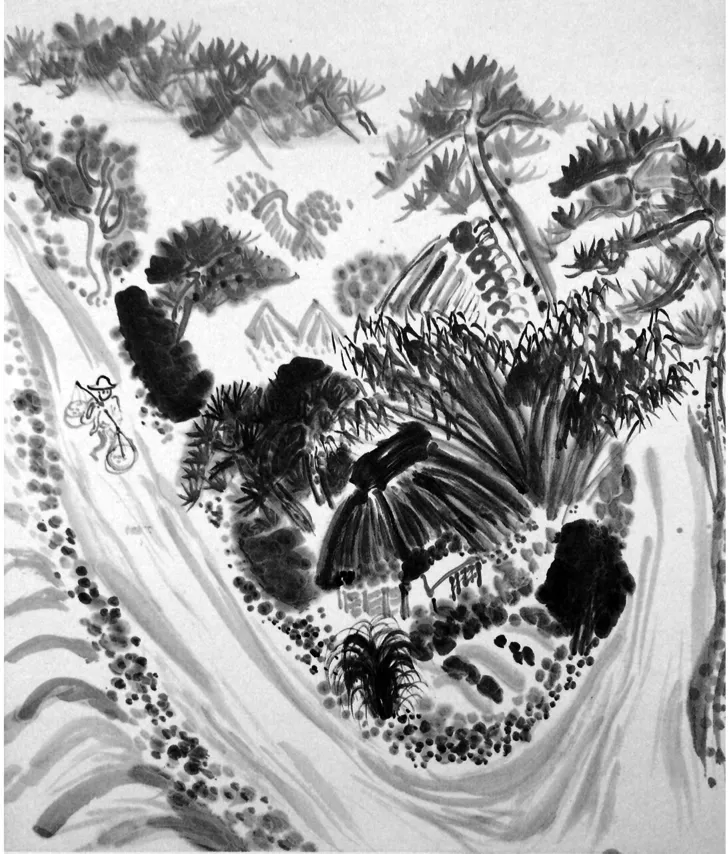

谭氏搜集资料呈现出的现代洋画和石涛、八大等明清文人画的结构性关系,是极为重要的线索——向我们提示了更为具体的艺术家学习与创作之间的互动关系,以及他们融合中西画风的实验过程。如谭氏最引人注目的油画作品《风景》(见本期封三),就是在现代洋画的都市时尚表现和传统文人画的隐逸主题之间发展出的一种全新图式。我们从谭氏现存的大量画稿中,可以进一步确知他发展出此类风格图式的具体步骤。这些日常的练笔,包括了在牛油纸上细心勾摹宋画中的牧牛、牧童造型,以及意临石涛画风的山水画。但谭氏研习传统水墨画风,绝非一般意义上的回归传统。在研究传统绘画的造型时,他会使用不同媒介,而不仅仅局限于毛笔、宣纸和水墨媒介——既可以用水彩绘制云山图,也会使用铅笔临摹八大山人的八哥造型,还会以铅笔的排线法意临山水画的构图。这种不拘一格的研习手段,尤其在不同媒介之间发生的语言会通的日常状态,的确耐人寻味。不过需要明确的是,谭华牧的这种语言会通实验,主要指向一种富有中国趣味的新的洋画风格——他对水墨画语言创新并无明确兴趣,在这一点上,谭华牧和关良、丁衍庸有很大不同。

三位年轻的洋画家对传统水墨画表现出的特殊兴趣,在他们从日本归国后就开始了㉒。大概从1925年开始,归国不久的关良,尝试用毛笔作舞台人物形象的“速写”——时人称为“漫画”㉓。而从30年代初期开始,关良开始了在现代洋画中融入文人画意蕴的实验㉔,1936年同时发表于《美术》杂志(广州市立美术学校主编)的两幅油画《风景》,反映了这一阶段关良和谭华牧高度同步的风格转型,不管在构图之文人画意的调和上,还是对于书写性笔调的倾向上,都有类同处。二人似乎都使用了调得比较稀薄的油画颜料,以产生一种水性状态,便于在画布上挥写出“水墨晕章”的效果㉕。

在当时的现代艺术阵营看来,这种融合了文人画风的洋画,是对保守的学院派洋画和一味崇古的中国画的双重抵制,被认为这是“一种纯中国的艺术的风格”㉖。然而,关良赢得画坛更广泛的关注,并非是以现代洋画家的身份。1942年在战时陪都重庆,他的戏剧人物水墨画获得了文艺界领袖人物郭沫若的盛赞,认为创造了一种发扬中国作风、中国气派,即反映了中国的“民族特质”的绘画形式㉗。从此,关良在中国画领域积累的名声,逐渐盖过了洋画“本业”。

关良 风景

谭华牧 风景

关良 猎 油画 1940年代

关良赠谭华牧《戏剧人物》,纸本水墨,1950年代末期

关良在20世纪30、40年代创作的油画《西樵》(中国美术馆藏)、《猎》、《山水凉亭》,就是这种洋画融合水墨画意的成功尝试,如果将这种洋画风格与他鼎盛时期的水墨画代表作——1960年前后赠送给谭华牧的水墨画《戏剧人物》加以比较的话,我们就更能理解其跨媒介实践的整体性格局。从这个视角看,关良的戏剧人物水墨画,无疑是融通了东西文化的一种现代绘画形式——或可比喻为“水墨画化”了的野兽派画风。正是洋画家关良变革绘画语言的企图,发展出了水墨画家关良的独特风格。尤其在社会主义时期,供职于上海中国画院的关良,能够将这种非写实主义的绘画实践一直持续到1976年之后,显示了艺术家在复杂境遇下“瞒天过海”的策略和能力㉘。

近期笔者发现了关良1939年赠送给决澜社画家倪贻德的两张水墨戏剧人物,是目前所知最早期的同类作品㉙。一个有趣的现象是,1945年在重庆举办的独立美展之后,丁衍庸和关良也曾互赠水墨画,关良赠送给丁衍庸一幅《戏凤图》,丁则回赠了一幅《竹雀图》。这次展览是抗战末期中国现代艺术界最重要的一次展览活动,丁衍庸、关良、倪贻德、林风眠、李仲生、赵无极等十数位艺术家参展。值得注意的是,这个由现代派洋画家主办的展览会,还特别设立了“附展”,展出了八大山人、吴昌硕和齐白石、经亨颐等文人画家的作品。显然,关良、丁衍庸在展览之后互赠水墨画的行为,并非偶然的举动,他们的默契,反映了中国洋画运动的一个新动向。

关良赠丁衍庸《戏凤图》,纸本水墨,1945年

关良赠倪贻德《游龙戏凤》,纸本水墨,1939年

丁衍庸赠关良《竹雀图》,纸本水墨,1945年

1949年后,丁衍庸和内地断绝了联系。谭、关二人仍保持来往,谭华牧家族至今还保存着建国后关良绘赠谭华牧的京剧人物水墨画、瓷盘画以及画册、明信片等㉚。这些艺术文献既反映了二人长达半个世纪的友谊,同时更反映出他们在洋画和中国画之间穿梭游移的艺术实践方式。

洋画家参与中国画创作,这在民国时期是一个较为普遍的现象,其原因也很复杂。我们这里要集中讨论的是这三位留日艺术家共有的特殊现象,即,他们从日本归国后开始出现的这种对传统绘画,尤其是八大山人、石涛的文人画的特殊兴趣,以及由此衍生出在水墨画、现代洋画之间进行的日常性的跨媒介创作模式。这种创作模式,虽然和同时期的洋画家如刘海粟㉛、林风眠㉜、张弦㉝、王悦之㉞等人有相似之处,但更具独立性。这和他们的留学经历以及日后的亲密交往不无关系。因此,需要对他们归国前后的经历做出更细致的考察。

近年来日本学界的相关研究,聚焦于一个重要的现代美术史现象——即日本大正后期洋画界的“东洋回顾”。“东洋回顾”或称“东洋的倾向”“东洋趣味”等,在日语文献中,用语并不一致。就具体现象而言,特指日本大正时期(1912—1926)的洋画界,开始反思如何在东洋的传统和风土之上发展出独立而自觉的现代艺术,从而和以西方为中心的艺术世界进行对话与抗衡。在日本洋画界,艺术家们普遍开始对东亚地区的艺术传统产生了重新评价和关注的热情,其代表人物包括了岸田刘生、万铁五郎等人。

山梨绘美子指出,进入大正时期后,一方面,通过当时极具影响力的文艺杂志《白桦》的大力传播,年轻的艺术家们开始狂热效仿塞尚、凡高、高更、马蒂斯的画风,掀起了年轻艺术家标榜“自我”与“个性”的极具诱惑力的一个风潮;另一方面,不少洋画家从海外回国,在看到传统的水墨画之后大为倾倒,画风也随之改变,其理由往往是出于东洋文化的“优越感”。不管是采用西方的现代手法,还是回归到南画传统之中,自命处于时代先端的艺术家们,都是希望寻找到表达内心的恰当方式来处理造型的问题,这在当时是普遍情形㉟。而当时在东京留学的中国艺术家,全力投入洋画研习,自然是他们的首要目标。但是对日本洋画界的上述潮流,尤其是关涉南画—文人画的价值重估,他们不可能没有意识。

王悦之 西湖风景系列三纸本水彩 1928—1929年

《白桦》创刊号,1910年4月

关良、谭华牧、丁衍庸留学期间,这股“东洋回顾”的风潮正急速升温。《国华》第330号刊登了重新评估南画价值的专辑,指出当下关心南画的并不仅仅局限于日本画家,洋画家也受到了波及㊱。1922年,园赖三的《艺术创作的心理》出版,将康定斯基的绘画理论与“气韵生动”的文人画理论进行了比较和联系。同年,东京帝国大学教授泷精一出版了《文人画概论》,同样支持了将文人画原理和西方表现主义艺术进行比较的立场,他指出了文人画的三个特质,即非职业性、诗意表现、和书法的密切关系㊲。

这一系列新潮理论迅速影响到日本的洋画家,其中万铁五郎尤其突出。大正时期的前半段,他是日本最活跃的前卫洋画家之一,而此时的他正力图将文人画的表现力融入到洋画实验中去㊳。在此期间,万铁氏还绘制了相当数量的水墨画。1927年,在他去世前不久发表的一篇文章中还特别指出洋画家从事东洋画研究具有重要的意义,认为这种经验支持了日本洋画家与世界艺坛对话时的独创性境界㊳。

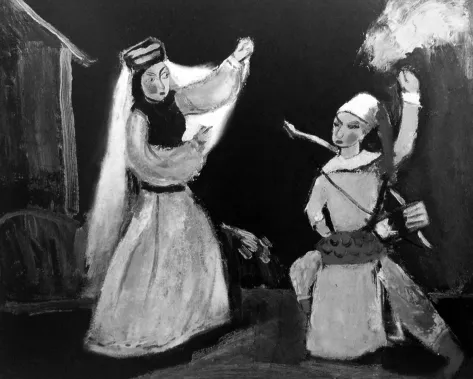

另一位值得关注的洋画家是岸田刘生,在1921年左右,他转向对浮世绘和中国宋元写生画的热忱研究,晚年更开始了水墨画创作。1922年,也就是法国现代绘画展在东京盛大举办的同年㊵,岸田氏开始对日本的旧剧(歌舞伎、义大夫剧)产生了浓厚兴趣,撰写了不少剧评。这一动向,也让我们联想到关良回国之后的另一兴趣转向——从小提琴转向京剧㊶。而岸田等人对东洋艺术“卑近美”和“涩感”的强调,是否也对关良、丁衍庸后来的一些怪诞造型风格的形成有所影响,值得探讨。如《鲶坊主》这样的表现戏剧人物形象的油画作品,其造型中的民俗化倾向与关良日后的创作应该不无相似之处㊷。

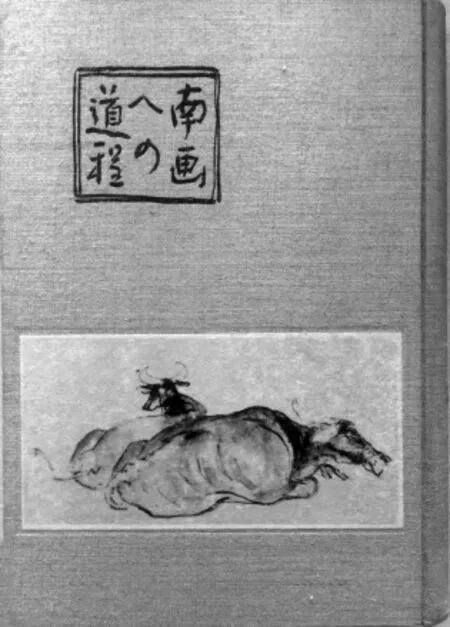

此外,京都画坛的桥本关雪也密切关注着日本洋画界的东洋趣味动向,而且他和中国美术界关系密切。稻贺繁美在近期研究中指出,桥本关雪的文人画理解不同于一般的日本洋画家,而有堪比中国文人的理解深度。在日本画创作上,他有着统合日本、中国、西洋文化的雄心,也特别注重东洋绘画通过书写性用笔体现出的表现主义特质。桥本氏在20年代中期陆续出版了《南画的路程》《关雪随笔》《石涛》等著作,阐明了他将石涛、八大山人的文人画与西方现代艺术,尤其是后印象派、表现主义进行比较的观点㊸。这些与中国传统美术密切相关的讨论,和关、谭、丁的艺术认知之间有着诸多类同处㊹。

1924年,桥本关雪在上海绘制了一幅水墨画《杨妃醉酒》;1925年底,关良也在《申报》发表了两幅京剧写生作品。作为京剧题材水墨画的早期案例,其中可能存在的关联性值得重视。从1913年起,被称为“支那通”的桥本数十次前往中国旅行,其中1928年4月还在上海的日本人俱乐部举办了个展。当时身在上海的关良、谭华牧、丁衍庸,是否也参观了桥本关雪的这个画展呢㊺

万铁五郎 岔路 纸本水墨1923年

岸田刘生 春闲小流 纸本水墨 1925年

岸田刘生 鲶坊主 木板油画 1922年

关良 吴素秋、姜铁麟之依巴尔罕 布本油画

徐悲鸿1917年访日期间,拜访了太平洋画会的中村不折,并受到后者中国题材历史画创作模式的深刻影响㊻。同年来到东京的关良,显然选择的是另一条现代美术之路,而在他长期就读的太平洋画会中,中村不折正是关良的导师,后者受到的影响是否仅止于西画写实技巧上的训练呢?值得注意的是,中村不折同时还是洋画领域的“日本主义”最早的提倡者之一㊼,以及明治、大正时期日本最重要的中国美术史写作者,在拓展东西美术比较的文化视野方面,显然是当时的一位领军人物。此外,中村本人在洋画和书法领域齐头并进,他曾指出,“洋画本来的精神是和书法的精神相通的”㊽。

三人留日时期都相继问学过的导师——藤岛武二,也是当时在日本画坛提倡“日本主义”的重要人物㊾。1932年,藤岛提出,应该打破东洋、西洋的观念壁垒,来创造出“日本独自的油画风格”;30年代,藤岛在油画风景画创作中就融入了水墨画的技法,强调了笔触和线条的自由挥写㊿。当时这种“日本主义”倾向的洋画创作观,已经形成了一股风潮。

有意思的是,藤岛武二的另一位中国学生,即决澜社画家倪贻德,在1935年的一篇讨论关良艺术的文章中,有着类似的表述:“我们已经感觉到洋画不仅仅是模仿西洋的技巧而已,用了洋画的材料来表现中国的,是我们应走的道路。但是所谓表现中国的,不仅在采取中国的题材,也不仅在采用些中国画的技法而已。要在一张油画上表现出整个中国的气分(氛),而同时不失洋画本来的意味——造型,才是我们所理想的。

桥本关雪 南画的道程

桥本关雪 杨妃醉酒 纸本水墨 1924年

应该注意到,倪贻德、关良表达的是对中国现代艺术的新方向加以开拓的愿望,并非对单向回归传统,尤其是转向国画创作的兴趣。他们的终极目标,和藤岛武二等人提出的“日本独自的油画风格”有着结构性的共通之处,他们希望探索现代洋画与本土传统融通的潜力,而尽量避开文化二元论的争执。就其立足点而言,仍然是现代洋画运动的脉络。

倪贻德旧藏的一份文献保存至今,反映了东亚现代美术运动在当时活跃的网络关系。日本美术批评家外山卯三郎1934年发表的这篇文章,题为《绘画上的日本主义》,倪贻德将它从原杂志上裁剪下来,或见其重视程度。该文写道:“本来所谓西洋画,并非东洋的绘画,是指西洋的绘画整体。我们选择了作为材料而言最进步的油画,并从西洋学习它的表现方法和形式,但就此而言,绝不是西洋画。严密地说,这是在日本画之上移入了西洋画的方法和材料。”外山认为,他所提倡的“绘画上的所谓日本主义,原本也不是什么理论学说,只是画家们想要将持有的民族感情、意志、感受性直接地表现出来,是这样的东西。

与之可资比较的是,1931年一位记者对关良艺术创作的观察:“关先生之发表这些意见,并不是像一般国粹家的敝帚自珍的排外主义,他并不是要盲目地去学习中国画。他是主张要确切认识自己的东西的好处在哪里,坏处在哪里,把那值得保留发挥的好处选剔下来,再用近代的立场,近代的方法去运用起来。他所用的还是油画布、油画笔,他有深邃的西洋画根柢,他以这稳固的西洋画根柢作为根据,然后用真灼的眼光,再一番刻苦的努力,采入中国画的好处。

20世纪10年代末期,当罗杰·弗莱等西方批评家从中国文人绘画、书法的理论话语中获得启示之,东亚地区也兴起了重新评价自身传统的风潮。与日本美术界的“东洋回顾”热潮相对应,1922年,陈师曾将大村西崖和自己的文章合编为《中国文人画之研究》,在上海出版;上海的一些和日本关系密切的洋画家如汪亚尘、刘海粟等人也热烈地参与了相关讨论。这里尤其值得我们重视的是,从东亚洋画界发起的对文人画价值进行重新评价的独特现象,在东西文化互动过程中,不仅是“中国画”概念生成的重要历史阶,同时也促进了“中国美术优胜论”的抬头。这方面的代表人物是和关、谭、丁三人同期游学日本的丰子恺。由于滞留时间较短,丰氏并未进行过深入的西洋画学习,但作为在大众媒体上频繁发表文章和漫画的知名作家,他在民国时期发挥了重要的影响力。

20世纪20年代中期,丰子恺在立达学园期间和关良、丁衍庸等人有过合作,致力于推动现代洋画教育,但另一方面,他是“中国美术优胜论”最重要的提倡者。尤其是发表于1930年的《中国美术在现代艺术上的胜利,丰氏认为,“现代西洋美术显著地蒙了东洋美术的影响,而千余年来,偏安于亚东的中国美术忽一跃而雄飞于欧洲的新时代的艺术界,为现代艺术的导师了”。不能否认关、丁日后在公开场合的一些表述中也出现了类似的“优胜论”腔调,但是如果长时段来考察他们的创作模式,就可以看出绝非此类简单的此方压倒彼方的逻辑,而是在不同文化、不同媒介之间的持续性滑动,这种并没有终点的日常性实践,经由抗战开始的对中国画语言的再创造,形成了他们共有的一种具备文化反思力和开阔格局的跨媒介创作模式。

关良 罗筱宝之四郎探母

从10年代末期以来直到“二战”终止的这个时段里,在中日洋画界此起彼伏的关于传统回顾的讨论与风潮中,也潜伏着巨大的认知隔阂。千叶庆认为,这一时段日本美术界的南画—文人画再评价现象,与日本美术界的思想在“一战”后趋向帝国主义化有关——这一思想构造使得一部分日本艺术家和理论家以“东洋的代表—支配者”的高傲姿态来面对东亚的近邻。千叶庆的观点,或可以帮助我们理解中国洋画家对日本的复杂认识。关良在1931年曾说过,“日本人所作的西洋画常常运入东方的情调,东方的趣味,故此日本人的西洋画能够自树一帜而不至于跟在西洋人的屁股后头”,但“自从日本人把由中国学去的毛笔画线条到西洋去宣传而诩称是日本人所独创之后,西洋人便也学会了毛笔的线条画,而且承认这是一种日本的画法了。关良的此番批判性言谈,也表明了他对日本现代艺术现场的持续关心。同样,当1935年倪贻德评述关良洋画创作中的“中国性”的时候,他的此类观点,也是以熟知日本的相关讨论为前提的。他们一直在搜集、跟进日本的美术杂志和出版。

1931年之后,随着民族危机的加深,中国艺术家对“东洋主义”的话语愈发持谨慎态度;同时,这股来自东邻的持续压力又无形中推助了中国现代艺术的民族意识和文化自觉性的发育。这个过程尤其曲折,以这三位现代艺术家为例,他们所供职的美术学校,也往往处于左翼文化急速发展的漩涡中。随即而来的全面战争、激进的革命文化、占据画坛支配性地位的写实主义,削弱并遮蔽了他们的文化实验的影响。

*本文思路最初发表于2015年5月5日在北京画院举办的“高妙传神——关良绘画艺术研讨会”,此后,在何香凝美术馆、广东美术馆、墨尔本大学等公开讲座和研讨会场合,逐步发展了这一研究,2017年11月18日,论文初稿在日本福冈亚洲美术馆举办的国际学术报告会“移動する画家と東アジア近代美術の形成”上进行了宣读。感谢李伟铭教授、洪再新教授、王中秀先生、吉田千鹤子老师、五十殿利治教授、罗清奇(Claire Roberts)教授、吴洪亮先生、谭立为先生、莫一点先生、杨家林先生、罗立火先生、倪亮先生、陈宗坤先生、吕采芷女士、后藤亮子女士,以及同门陈建宏、杨凡舒、陶美坚诸位在论文写作中提供的帮助。

① 《秘书组工作日志》,广东省档案馆档案号307-3-23-134~151,广州市军管会文艺处,1949年11月6日。

②李伟铭最早指出了这三位艺术家在作品风格语言上的共通性——“在一个类似的族群中,关良与丁衍庸无疑是谭氏更合适的比较对象”,并结合大正时期日本现代画坛的历史语境进行了深入讨论(参见李伟铭《寻找“失踪者”的踪迹:谭华牧(1895—1976)及其绘画——兼论现代主义在20世纪中国美术历史中的命运》,载《美术研究》2004年第4期)。

③ 参见《关良回忆录》,上海书画出版社1984年版,第11—29页。

④ 谭华牧于大正八年(1919)2月1日入川端画学校,自费生。1924年6月从东京美术学校毕业,藤岛教室(藤岛武二教授主持),特别学生(吉田千鶴子『近代東アジア美術留学生の研究——東京美術学校留学生史料』(ゆまに書房,2009年)158頁)。1921年元旦,关良和二哥关德寅寄贺年卡给同在东京的谭华牧,李伟铭推测,贺卡背面的水彩很可能出自关良手笔,这可能是现存最早的关良画作(参见李伟铭《寻找“失踪者”的踪迹:谭华牧(1895—1976)及其绘画——兼论现代主义在20世纪中国美术历史中的命运》)。

⑤ 丁衍庸,大正十年(1921)4月川端画学校入学,同年9月20日,东京美术学校西洋画选科入学。1924年第5回中央美术展出品《食桌上》,1926年3月毕业,和田教室(和田英作教授主持),特别学生(吉田千鶴子『近代東アジア美術留学生の研究——東京美術学校留学生史料』160頁)。

⑥ 他们曾经共事过的学校包括上海艺术大学(谭、关)、(上海)中华艺术大学(丁、关、谭)、广州市立美术学校(关、谭、丁)、(上海)人文艺术大学(关、谭)、上海美术专科学校(关、谭)、上海艺术专科学校(关、谭)、(重庆)国立艺术专科学校(关、丁)、(广州)广东省立艺术专科学校(丁、谭)等。

⑦ 上海艺术协会第一届展览会筹备委员会的筹委名单最初公布为:丁衍庸、陈抱一、徐悲鸿、朱应鹏、张聿光、梁得所、关良、谭华牧、陈之佛、洪野、陈宏、宋志钦、周劲豪、俞寄凡、郭谷尼、陈秋草、孙师毅、鲁少飞、陆尔强、江新等数十人(参见《上海艺术协会筹备展览会》,载《申报》1928年8月2日),但是到了次月公布审查委员名单时,谭华牧的名字没有出现(参见《上海艺术协会第一届展览会审査委员已推定共计二十一人》,载《申报》1928年9月21日;另参见《上海艺术俱乐部成立宣言》,载《申报》1928年8月4日)。

⑧ 《中华独立美术协会第一回展出品人名录》,载《独立美术》第1期,1935年5月1日。

⑨ 载《申报》1941年6月21日。

⑩参见拙文《“新写实主义”的流变——折衷的理论策略与“孤岛”时期倪贻德的洋画创作》,载《文艺研究》2014年第2期。

⑪ 参见倪贻德《艺苑交游记》(上海良友图书印刷公司1936年版)中《南游忆旧》《决澜社的一群》《关良》等篇,以及《中华独立美术协会第一回展出品人名录》。

⑫ 赵士铭曾回忆了广州市立美术学校时期关良、谭华牧的亲密交往:“当时和关良先生打一对儿的是谭华牧先生。也许大家对于艺术的见解差不多,何况无聊时可以一伙儿上酒楼碰酒杯,上城内大新天台看‘聊胜于无’的女班京戏。所以,在我们看来,正是‘莫逆之交’了。”(参见世铭(赵士铭)《介绍画家关良——关良先生印象》,载《青年艺术》1937年第4期。)

⑬ 倪贻德:《艺苑交游记(一):关良》,载《青年界》1935年第1期。

⑭ 倪贻德在文中未说明具体年份,他只是提到当时关良在南京某私立美术学校教书,可能是1924—1926年间(倪贻德:《艺苑交游记》,第159页)。

⑯ 杨青:《忆丁师几次教课》,广州艺术博物院、香港中文大学文物馆、香港艺术馆编《丁衍庸艺术回顾文集》,岭南美术出版社2009年版,第530—532页。

⑰莫一点:《师生情缘话当年——怀念丁衍庸老师(1902—1978)》,《丁衍庸笔下的花花世界》,一点画室2009年版,第10页。高美庆对于丁衍庸的跨媒介创作,尤其是以印入画方面,有着深度分析。参见高美庆《丁衍庸先生的生平艺业》,《意象之美:丁衍庸的绘画艺术》,(台湾)“国立”历史博物馆2003年版,第18—21页。

⑱ 李克曼:《写在丁衍镛教授画展前》,《丁衍庸艺术回顾文集》,第172—175页。

⑲ 《西洋名画欣赏会》,日期不详,提供展品的收藏者有:丁衍庸、王益论、左军、李育中、胡根天、欧永祥、陈湘燕、杨秋人、阳太阳、黄超、曾顷、张孟鲁、谭庭荫、谭牧(谭华牧)、庞薰琹。广东美术馆人文图书馆黄志坚文库藏。

⑳ 谭华牧旧藏1929年商务印书馆影印的这套石涛册页当时由林朗庵收藏。这本画册的出版时间,对应了三位艺术家创作方式发生变化的关键时段——即1920年代末期,不排除这本画册在关、谭、丁几个人之间传阅的可能性。

㉒ 发表在《关良回忆录》的一张黑白插图,题为《1927年作戏曲人物画(崔然题)》。该作品很可能是1938年创作的,感谢罗立火先生提示(《关良回忆录》,第60页)。倪贻德曾提到,1929年丁衍庸从上海回到广州之后才开始对石涛、金农感兴趣,并画起了文人画(倪贻德:《艺苑交游记》,第22页)。

㉓ 陈建宏认为,1925年11月3、4日连载于《申报》的《罗筱宝之汾河湾》与《罗筱宝之四郎探母》是目前所见最早的关良戏剧题材画作(参见陈建宏《激变时代的抉择:民国时期关良(1900—1986)的人生形式及其艺术实践》,广州美术学院2010年硕士学位论文)。

㉔ 张亦菴:《关良先生访问记》,载《文华》第25期,1931年。

㉕丁羲元曾说:“关良善于发挥‘油’的特长,而且常用薄油,更觉鲜丽明净。”(丁羲元:《稚拙、和谐之美——关良油画简论》,载《美术史论》1982年第3期)。这两件创作于1935年前后的油画作品,可以用来比照现藏于中国美术馆的关良油画《西樵》(1935),从用笔和用色来看,《西樵》的画风偏硬朗一路,或有后期改笔的可能。

㉖ 温肇桐:《记关良》,载《申报》1939年6月7日。

㉗ 郭沫若:《关良艺术论》。据关良回忆该文刊于1942年初成都《中央日报》,为土报纸印刷之一页增刊。转引自丁羲元《稚拙、和谐之美——关良油画简论》。

㉘ 关良的学生,抗战时期留学日本学习西洋画的黑沙骆(李骆公,1917—1992)曾经对老师有一段评价:“他老人家有‘瞒天过海’的雄心,想让不懂戏和水墨画的人,甚至只重写实现实主义的人,都被画面打动甚至震撼;让只能接受一种审美方式的观者,悄悄地不全自觉地领略被先生对立和谐地写入画中的其他审美观。他让在画上观剧者爱上水墨淡彩的挥洒与潜在的现代感;让水墨画激赏者接受京剧与西方现代审美意识;让观念很洋的现代派人士获得共鸣的同时,接纳了京剧和水墨中的东方自然观,写意传神的洗练与深沉。……他用不可分割的方式‘批发’给大众,三类观众都成了关老师的知音。在中国艺术史上还没有第二个人能包容这么广泛的群众基础。他用实践一声不响地走到世界艺术的最前列,可与20世纪任何国家、任何大师平等对话。”(参见北京画院编《高妙传神:关良绘画艺术研究》,广西美术出版社2015年版,第261页)这段评价至为中肯。关良可能是社会主义中国时期“潜伏”时间最长的现代派画家,很可能是由于京剧题材和水墨画等传统媒介的掩护,他才得以“瞒天过海”。

㉙ 2013年10月间,倪贻德家属在整理旧居的过程中,意外寻获一批倪氏生前遗留下的文献资料,其中有一本他本人制作的1934年个展报道的“贴报簿”。笔者在受家属委托整理这批文献的过程中,发现了两张关良于1939年题赠倪贻德的戏曲人物水墨画。这两件绘制于抗战初期的作品,不仅是对关、倪两位现代洋画家早期交游的历史见证,同时对我们理解关良在抗战期间投入此类水墨画创作,具有重要的研究价值。另外据刘海粟回忆,在1939年11月前往南洋之际,他也获得了关良赠送的一幅戏剧人物水墨画(《高妙传神:关良绘画艺术研究》,第254页)。

㉚ 《关良回忆录》提到,他在1952年曾受广州美协秘书长黄笃维之邀访问广州举办画展,此后由谭华牧、余本陪游湛江、七星岩等地(参见《关良回忆录》,第92—95页)。笔者多方查证此事,认为《关良回忆录》可能有误。中国美协广州分会(后改称广东省美术家协会)是1956年才成立的,而谭华牧、余本也是1956年才回国的。谭华牧画稿中有一枚是1960年9月作于肇庆七星岩,根据吴瑾回忆,1960年秋,关良在广州访问,期间还曾经与谭华牧合作一幅国画,吴子复题字,“文革”中这幅画丢失了(吴瑾:《怀冰堂藏关良作品的掌故与考证》,《子复心赏:怀冰堂藏友朋书画》,岭南美术出版社2016年版,第14—15页)。

㉛ 最典型的一个案例是现存刘海粟美术馆的《言子墓》(1924),是刘海粟针对两年前同名的油画作品绘制的水墨画,目前还没有关于这幅油画作品的图像资料。但可以联系他在1922年创作的油画《日光》(刘海粟美术馆藏),这件作品以浓烈的色调对比,显现出了野兽派的风格特征,近似日本画家万铁五郎的油画《裸体美人》(1912)。刘海粟1919年访问日本,考察现代美术,是否亲眼见过万铁五郎的油画作品,待考。

㉜ 林风眠的早期水墨画创作可以追溯到1925年巴黎万国装饰艺术博览会期间展出的岭南画派风格的作品,但从20年代末期开始,他的水墨画明显和他的洋画创作之间形成了一种积极互动关系——呈现出跨越特定画种的实验性意图,一方面是他对中国民间装饰艺术的趣味吸摄——这也是来自艺术装饰(Art Deco)运动的启发,另一方面,需要讨论他同时期和一些交往密切的艺术家的风格共生关系,如法国艺术家克罗多(André Claudot),他在1929年前后创作的一批水彩和水墨风景画近年在中国公开展出,值得关注(参见中华艺术宫编《上海与巴黎之间——中国现当代艺术精品集》,上海人民美术出版社2014年版)。

㉝ 张弦的线描作品与藤田嗣治和常玉关系密切,显示出洋画运动的上海—巴黎传播路线(参见李仲生《素描家张弦》,《李仲生文集》,台北市立美术馆1994年版,第337—339页)。

㉞ 王悦之创作于20年代末期的一批西湖写生水彩画,融合了塞尚的水彩风景画、新印象派、装饰艺术和明清文人画的表现特点,呈现出新颖的风格面貌。他和谭、关、丁是否有交往,尚不清楚,但他的跨媒介艺术实践方式和“油画民族化”的风格特点是最接近这三者的。他关于绘画艺术形式“单纯化”的讨论也和关良多有共通处。关于王悦之的研究,参见吕采芷《从刘锦堂(王悦之)看中日台现代艺术之关系》,岩佐昌暲等主编《桌子的跳舞:“清末民初赴日中国留学生与中国现代文学”日中学术研讨会论文集》下,(台湾)花木兰文化出版社2016年版,第267—279页。

㉟ 山梨絵美子「大正後期の洋画壇における東洋的傾向についての一考査」米倉迪夫ほか『日本における美術史学の成立と展開』(東文研,2001年)323—327頁。

㊱ 『国華』(朝日新聞社,1917年)11月号。

㊲ 西槇偉『中国文人画家の近代:豊子愷の西洋美術受容と日本』(思文閣出版,2005年)259—269頁。

㊳ 关于万铁五郎的研究,参见Alicia Volk,In Pursuit of Universalism-Yorozu Tetsugorō and Japanese Modern Art,Berkeley and Los Angeles:University of California Press,2010。

㊳ 萬鉄五郎「東洋復帰問題の帰趨」『美術新論』1927年6月号,『鉄人画論』(中央公論美術出版,1968年)71—74頁。

㊵ 第一回法国现代美术展1922年5月1日—31日在东京上野的农商务省陈列馆举办,这一展览是欧洲现代绘画原作的首次大规模展出,对日本美术界影响巨大。而关、谭、丁三人此时都在东京,此后数年“法展”每年都有举办。《关良回忆录》中有较大篇幅描述他对这些来自欧洲原作展的观展感受(《关良回忆录》,第19—21页)。丁衍庸对这个展览也留下了极其深刻的印象:“一共有数百家的作品在那里陈列,我那时受了他们的作品的影响非常之大。我对于艺术的认识,更加了一重自信。”(倪贻德:《艺苑交游记》,第19页)而谭华牧旧藏明信片中,有相当部分是法国现代美术展览会的明信片。

㊶ 关良从小提琴转向对京剧痴迷,可能也和都市文化风尚的转变有关系(参见《上海文艺界发起消寒会》,载《申报》1926年1月27日)。

㊷ 岸田劉生「東洋美術の「卑近美」に就て」『岸田劉生全集』(岩波書店,1979年)111—117頁。

㊸ 稲賀繁美「表現主義と気韻生動-北清事変から大正末年に至る橋本関雪の軌跡と京都支那学の周辺」『日本研究』2015年3月号。

㊹ 丁衍庸的论述与桥本关雪有不少相似处,这类“中国艺术优胜论”,更与丁氏在立达学园的同事丰子恺有很多神合之处。如丁认为,八大山人在三百年前已经创造出了“新艺术典型”,“东方色彩”遂成为现代欧洲艺坛的风尚,而西方现代艺术比中国迟了三百年才觉醒(丁衍庸:《中国绘画及西洋绘画的发展》);以及认为马蒂斯所追求的中国的线条及色彩,毕加索所向往的中国水墨及线条,都说明了中国艺术精神表现之可贵,中国艺术在世界艺术中的不可替代之地位(丁衍庸:《中国艺术在今日世界之地位》)。以上两篇文章都收录于《丁衍庸艺术回顾文集》。

㊺ 《桥本关雪展览作品已完全售去》(载《时报》1928年4月7日):“日本名画家桥本关雪此次在沪假蓬路日本人俱乐部举行个人作品展览会,经驻沪日领事矢田七太郎及田中喜平诸氏之赞助,成绩颇为良好。桥本凡作品共三十件,以山水为多,已以每帧一百五十元之代价,用抽签法完全售去。”另外,桥本关雪与上海美专同人也熟识,感谢王中秀先生赐教。

㊻ 松谷省三:《徐悲鸿东渡日本的收获》,刘幸宇译,载《外国问题研究》1996年第1期。

㊼ 永井隆則『セザンヌ受容の研究』(中央公論美術出版,2007年)261頁。

㊽ 中村不折「書と画」『塔影』1936年12月号,转引自『画家·書家中村不折のすべて:台東区立書道博物館蔵品集』(台東区立書道博物館,2013年)18頁。

㊾据说关良一直保留着川端画学校期间与藤岛的师生合影,但未见发表(丁羲元:《稚拙、和谐之美——关良油画简论》,第91页)。丁衍庸也是在川端画学校期间师从过藤岛武二。而在东京美术学校直接就读于藤岛画室的谭华牧,受到的影响是最大的。从题材而言,二者绘画主题中都有对于女性和风景题材的重视,以及在构图的严谨性和生命力表达之间的平衡等。藤岛武二完成于1919年的油画双联画《卡比托利欧广场一带》,目前还保存着为油画创作而准备的两幅水彩画稿(尺寸约为16×12cm),右幅画稿中对阶梯行走的人物进行了不同位置的配置,这种特殊的构图方法,让人联想到同年进入东京美术学校的谭华牧可能受到的影响,谭氏一直保持着起小稿并在画稿上反复修改的工作习惯(『生誕150年記念——藤島武二展』(東京新聞,2017年)78—79頁)。另外,大正后期东京美术学校的教养环境,也是一个培植“东洋回顾”思潮的重要温床,如大村西崖教授的中国美术研究和中国旅行、正木直彦校长的中国旅行等,在文化外交、民间交流、艺术市场、美术教育等多个层面积极展开(東京芸術大学百年史編集委員会『東京芸術大学百年史 東京美術学校篇』(東京:ぎょうせい、1997年)49—321頁)。

㊿藤島武二「屋島」『美术新论』1932年12月号、转引自児島薫「藤島武二——油彩絵の探求者」『生誕150年記念——藤島武二展』(神戸市立小磯記念美術館,2017年)13頁。