组织邻近性与广告产业集群创新的影响机制研究*

——基于国家广告产业园的实证分析

■ 周立春

集群创新作为一种运用集群优势进行技术创新的一种互动式创新形式①,勾联了产业集群与技术创新的理论内涵,兼顾了规模和效率的实践发展目标,于当前中国广告产业的发展有诸多益处②。其本质是群内组织间的交互合作与知识外溢,是地理相邻的各创新主体间协同创新的一种关系总和。自《剑桥经济杂志》刊发了“邻近与创新”的系列论文以来,尤其是法国邻近动力学派基于“空间变量内生化于经济理论”的探索和发现③,学界对“邻近性”的理解逐渐突破了“地理”的局限,其中组织邻近关系作为产业集群创新过程中的重要维度,不但是协调行为主体之间协同合作关系的必要条件,也逐渐成为学者们研究产业集群创新问题时所关注的新的重要焦点。

一、必要的协调:组织邻近的内涵

组织邻近(Organizational Proximity)的内涵较广泛,是一个比较抽象的范畴,其本质是产业集聚区内各行为主体在同一个制度、社会、文化、或组织安排下的网络联系。目前,现有研究对组织邻近的界定尚未形成清晰、统一的定义,但主要是从两个逻辑展开。其中依附逻辑将组织邻近视为经济主体隶属于相同的关系空间,如Oerlemans L.和Meeus M.(2005)将组织邻近定义为企业、产业、网络、区域、国家等同属于同一个组织安排④,或Kirat T.和Lung Y.(1999)认为的行为主体在经济各方面的依赖或依存关系⑤;相似逻辑则指经济主体之间存在类似甚至相同表征、规则、惯例、习俗或正式的规制等,如Torre A.和Gilly J P.(2000)将其定义为经济主体在组织环境和正式或非正式规则上的相似性⑥,且该相似性能够促进隐性或显性的交流和互动。⑦有的学者则将经济行为主体在认知、制度、文化、社会等维度的邻近关系嵌入在组织邻近性的内涵中,认为组织邻近性是两个组织间环境、结构等方面的相似程度。⑧

探讨的组织邻近涵盖了一般意义上的文化邻近、制度邻近、关系邻近、社会邻近上的邻近性内涵,也涵盖了一般意义上的认知邻近中基于相似的宏观社会制度、微观组织制度及文化认同而形成的认知邻近性。认为组织邻近的本质是对行为主体之间“关系程度”的权衡,广告产业集群创新中所指的组织邻近,则指广告企业(公司)、政府、科教机构、金融机构、中介服务机构等不同行为主体(或经济主体)在组织结构、组织文化和组织制度约束,以及行为主体之间在社会关系和地位等方面的相似特征或归属特征,即在同一个制度、社会、文化或组织安排下的网络共享关系。

二、根植性与社会资本:观察组织邻近关系的两个维度

组织邻近性与“根植性”(Embeddedness)和“社会资本”理论具有基本一致的内涵。⑨因此组织邻近性跟地域根植性的强度与社会资本存量皆呈正相关关系。这为我们理解和测量组织邻近关系提供了启迪和支撑。

1.地域根植性:培养组织邻近关系的环境特征

根植性与组织邻近之间的关系,往往通过制度邻近、文化邻近和基于相似价值观的部分认知邻近而实现关联。

Polanyi K.(1968)认为,人类社会的经济活动根植在经济或者非经济的制度中,如果社会经济活动没有受到社会或非经济权威(非市场机制)的控制,将变得极具破坏性,因此“宗教和政府可能像货币制度或者像减轻劳动强度的工具的效果一样重要”。⑩在这个基础上,Granovetter M.(1985)将根植性更加具体地定义为“经济行为对制度安排、社会文化、价值观念、风俗习惯、关系网络等特定区域环境关系的依赖”,认为人类任何有目的的活动都是根植在具体并不停演变的社会关系之中,人类在经济生活中的信任或欺骗在内容和方式上也很大程度受到社会环境和社会结构的影响,因此人类一切的经济行为也根植在社会网络中。基于这些观点,诸多学者在产业集群研究中展开的大量理论探索和实证研究,为根植性与组织邻近性之间搭建了一条互通的桥梁。

Piore和Sabel(1986)发现,“第三意大利”和德国南部的一些地区在经济上取得的成果,得益于这些地区中小企业相互之间建立了稳定的竞合关系,即弹性精专。而弹性精专的形成依赖于当地较高的社会整合度、浓厚的信任氛围等根植特征形成的独特的区域经济环境。Saxenian(1999)比较了美国硅谷和128公路的计算机产业集群地区后,也发现正是由于两个地区的社会关系网络和人际关系网络有不同的根植特征,形成了差异明显的扁平化和科层制的管理制度,导致了两者截然不同的兴衰命运。Harrison(1992)则从竞合关系的角度切入,认为产业集群的成长和升级源自于集群内部的竞争与合作,而竞合关系的核心基础在于企业之间的信任、团结及合作文化,因此集群内的竞合关系是一种由经济、社会、文化、风俗等区域环境交互作用而形成的紧密关系。这些研究实际上遵循了同一个逻辑:地域根植性对本地组织间展开交互合作具有明显的促进作用,并促进了创新在特定的空间中的成簇发生。

2.社会资本:拓宽组织邻近关系的结构性资源

社会资本与组织邻近之间的关系,往往通过关系空间、关系结构和交互合作三个层面实现关联。

在《种族收入差别的动力学原理》中,美国经济学家格林·洛瑞(Glen Loury,1977)从社会结构资源的角度出发,首次从“社会资本”的角度对经济活动展开了分析。随后,Bourdieu P.(1980)正式提出了“社会资本”(Social Capital)的概念,并从社会网络的角度进行了系统的分析,认为社会资本“是一种基于体制化关系网络而获得现实或潜在资源的集合体”。在此基础上,Coleman J.(1988)从功能的角度对社会资本作出了界定:“个人拥有的存在于人际关系结构中的,由社会结构各个要素构成的资本财产。”Portes A.和Sensenbrenner J.(1993)对社会资本的界定更为具象,指“个体依赖其某种身份在社会网络或社会结构中获取珍稀资源的能力。”当然,作为一个多维度的概念,这种能力不但可以被个人所占有,也可以产生于组织(或企业)之间。

从上述学者们对社会资本所做出的界定中,可以发现社会资本是社会结构资源嵌入在人际(或组织)关系中的结果,是源于个人(或单个组织)但超脱于个人(或单个组织)的概念。因而社会资本虽然具有公共物品的性质,却只为结构内部的个体提供便利,其本质是能够产生经济价值的社会网络关系或社会结构资源,当社会网络关系或社会结构资源被加以工具化利用并产生各种形式的价值时,社会网络或社会结构资源才完成了资本化的过程而成为社会资本。这种只为结构内部所使用的网络关系或结构资源,实际上表现的即是在同一个制度、社会、文化或组织安排下的共享关系。

三、国家广告产业园的组织邻近图景

1.根植于同一地域基因的组织认同

基于组织邻近与地域根植性的关系的思考,并将其运用在国家广告产业园内组织邻近关系的考察中,就必然要分析根植于不同地域的国家广告产业园,是否因不同的区域环境特点及地域根植性特征,而使园内组织间形成不同的组织邻近关系。

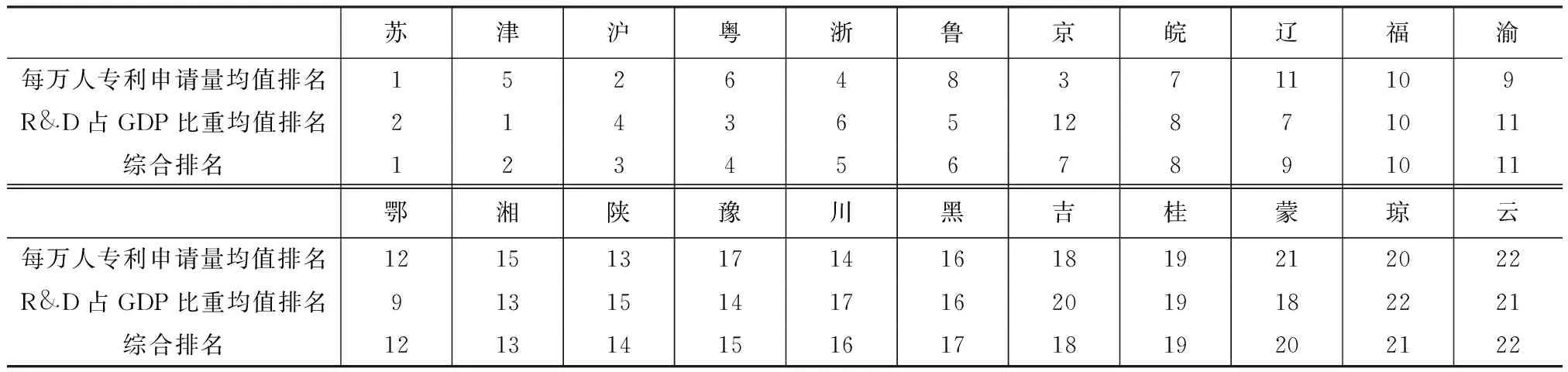

笔者通过《中国统计报告》获得了2010~2014年32家国家广告产业园所在省市的R&D、GDP、总人口、专利申请量四个指标,计算出了各区域R&D在GDP中的占比情况和每万人专利申请量,可以从侧面反映出32个国家广告产业园区所在地区的创新特征。对这两个指标反映的整体情况进行综合评价(见表1),可以发现江苏、天津、上海、广东、浙江、山东、北京等地区的创新比较突出;安徽、辽宁、福建、重庆、湖北、湖南、陕西、河南、四川等地区的创新相对一般;而黑龙江、吉林、广西、内蒙古、海南、云南的创新较为单薄。

对各园区组织邻近程度的衡量,可以通过考察各园区单个主体在创新能力、创新投入、创新精神、创新意识等方面的相似情况,以及不同园区与园区所在地域的创新根植特征的一致性情况来检验。

表1 园区所在省市2010~2014年R&D占GDP比重及每万人专利申请量综合排名

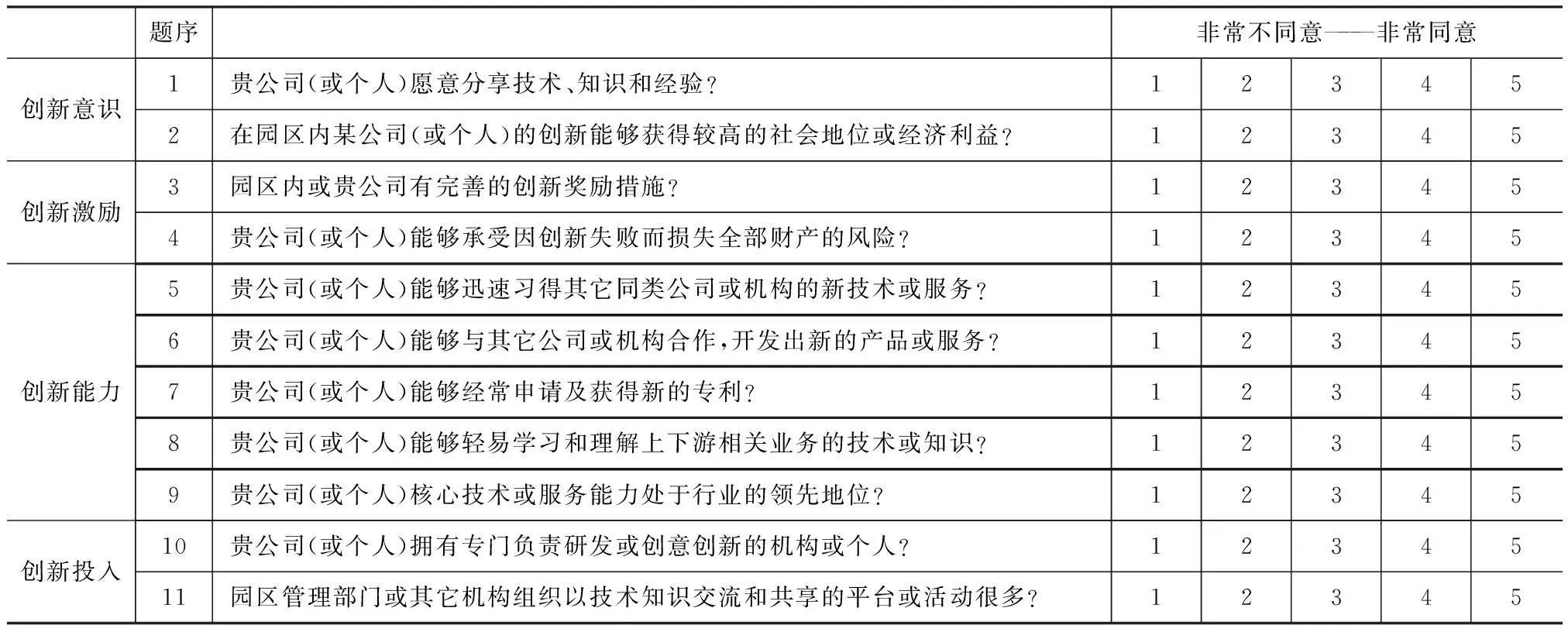

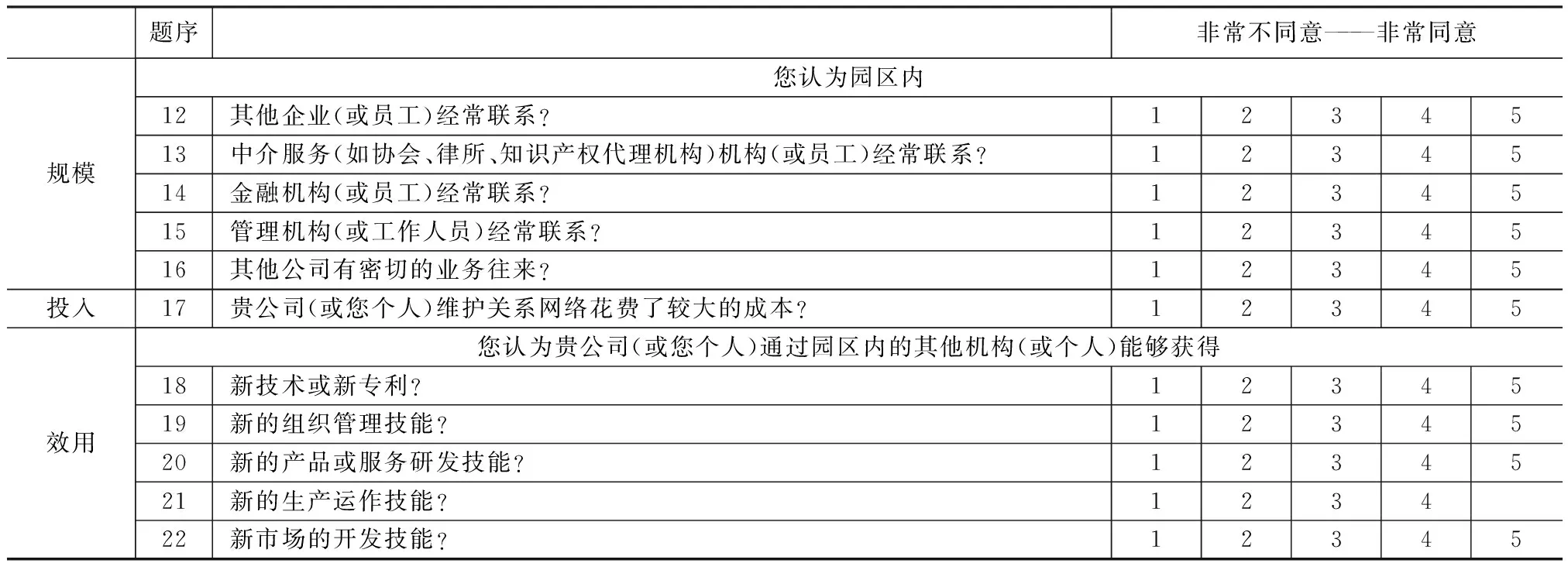

表2 国家广告产业园创新意识、能力、投入、激励调查问卷

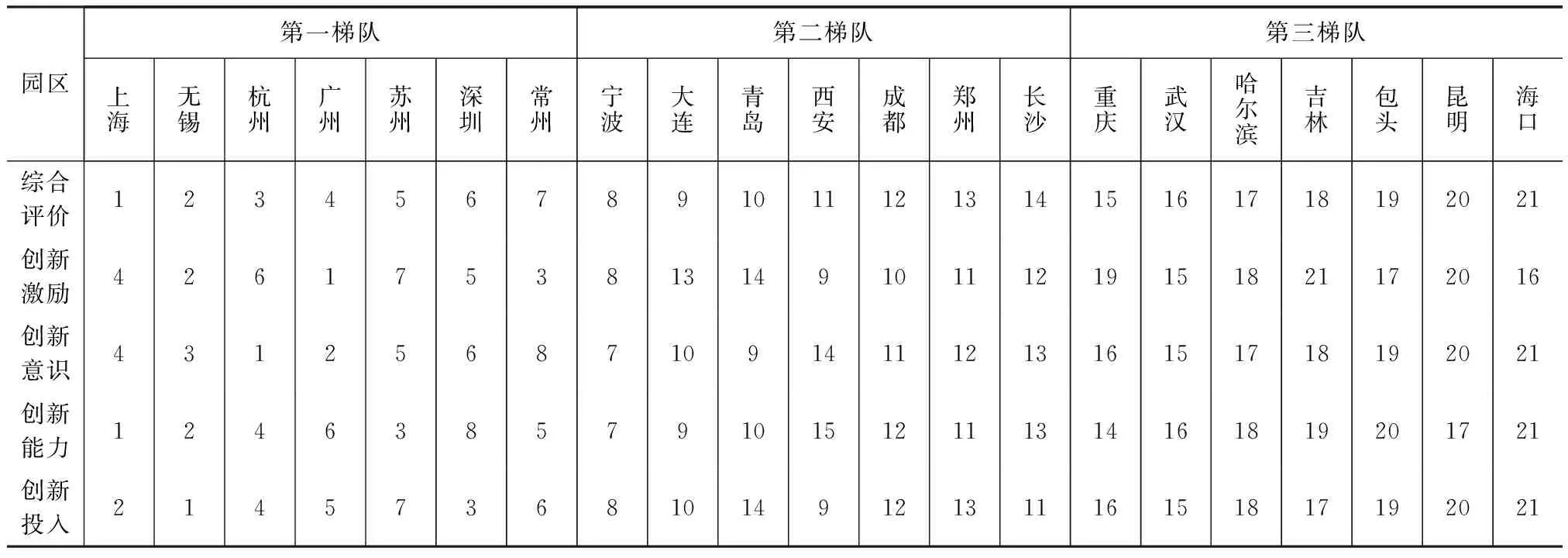

本文通过调查问卷的形式,按照李克特5级量表赋值,从创新激励、创新意识、创新能力、创新投入四个方面(见表2),考察了郑州、深圳、杭州、西安等21家国家广告产业园的组织邻近关系和创新环境特征。对问卷结果进行统计(见图1),并与各园区所在区域的根植特征进行比对(对比表1、表3),可以发现两者吻合度颇高。

首先考察各园区的创新特征与所在地域根植性特征的匹配程度。从综合评价上审视,上海、无锡、杭州、广州、苏州、深圳、常州的创新处于第一梯队,宁波、大连、青岛、西安、成都、郑州、长沙属于第二梯队,其余为第三梯队。这一结果与各地域的创新根植基因排序情况高度吻合,可以反映各国家广告产业园基于不同的地域根植性特征,而具备不同的组织邻近基础。

再考察各园区内行为主体之间的组织邻近情况。如果某园区内的行为主体在创新能力、创新投入、创新精神、创新意识等不同方面的表现和感受比较类似(答卷一致性明显),则可以认为该园区内的组织邻近程度较高,反之则组织邻近关系较为疏远。

从分析来看,各地情况参差不齐。其中,深圳、广州、杭州、无锡、常州、上海、苏州、宁波等园区内各企业在创新能力、创新意识、创新投入、创新激励等方面上更具一致性,说明这些园区的行为主体之间更具备组织邻近关系;海口、西安、昆明、吉林等园区的答题情况则最为分散,说明这些园区主体之间的组织邻近关系较不充分。

2.组织内共享的社会结构资源

社会资本的多少与企业之间组织邻近的程度成正比。假设创新是一个集中且复杂的过程,那么社会资本的存量和质量就决定了企业能否进行创新,能够在多大程度上创新。

表3 国家广告产业园的创新激励、意识、能力、投入及综合评价排名情况

图1 国家广告产业园的创新激励、意识、

通常,对社会资本的测量可以通过“个体微观”和“集体宏观”两种方式展开。在中国话语语境下,较具代表性的测量指标有边燕杰、邱海雄(2000)提出的三个指标:企业法人代表是否在上级领导机关任过职;

企业的法人代表是否在跨行业的其他任何企业工作过及出任过经营、管理等领导职务;企业法人代表的社会交往和联系是否广泛。然而这些测量指标却存在明显的局限:其测量结果只能代表企业家的社会资本,难以全面反映企业的社会资本存量;企业家的社会资本未必完整的由企业所用,甚至不为企业所用;测量这些指标得到的结果实际上反映的是社会网络关系或社会结构资源的质量和规模,而并非真正意义上的社会资本。此外,社会资本的形成是时间、精力和金钱投入的结果,甚至基于血缘等关系而自然形成的社会网络关系,也需要一定程度的投入才能得以维系。因此,对社会资本的测量要从“效用”和“生产”两个方面展开。

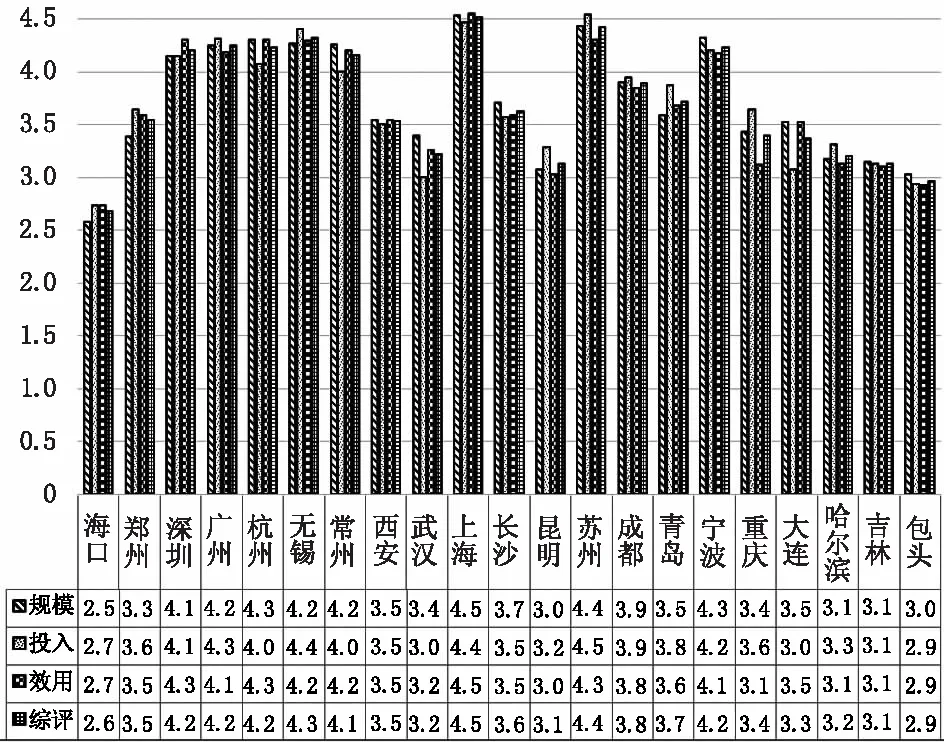

对各国家广告产业园社会资本存量的考察,主要是以调查问卷的形式,从规模、投入和效用三个方面,考察园内行为主体的社会结构资源和社会关系网络情况(见表4)。

表4 国家广告产业园社会资本调查问卷

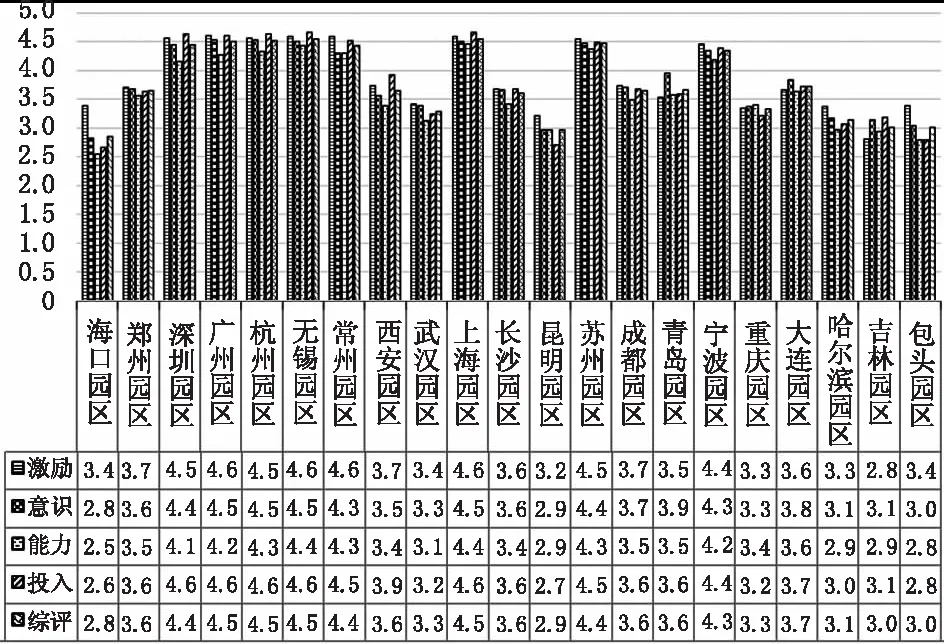

根据问卷调查的结果,社会资本较为丰厚的园区主要集中在长三角和珠三角地区(表5)。其中上海、苏州、宁波、杭州、无锡、常州、广州等园区的社会关系网络的规模较大,维持社会结构资源的投入也较大,获得的创新效果也较佳;而哈尔滨、吉林、昆明、包头、海口等园区社会资本的规模较小,相应的投入也较低,创新效果也较差(见图2)。可以较为直观地发现社会资本与创新绩效之间呈正相关关系。而社会资本与组织邻近关系之间呈正比,这就意味着如果园内行为主体间的组织邻近关系较为疏远,其创新绩效也将较为低下。

图2 国家广告产业园的社会资本存量

四、组织邻近对广告产业集群创新的作用机理

对组织邻近关系作用机理的考察,可以沿着相似逻辑和依附逻辑两条路径,从组织结构、组织文化、组织制度约束三个特征系统展开。

1.组织邻近有助于在组织结构安排上促进集群创新

通常行为主体之间的组织结构安排存在两种极端模式。其一,是成员之间没有任何联系且高度分散的纯粹市场;其二,是成员相互固化在等级森严的科层网络中。产业集群的组织结构形态则介于纯粹的市场结构和科层结构之间,较市场更加稳定,较科层更为灵活。这种组织结构安排使群内具备了一种天然的组织邻近关系,不仅能够为群内行为主体的交易提供协调机制,同时也为它们的信息和知识的有效扩散提供了载体,进而刺激行为主体之间的交互学习和组织合作。正如库克等(1997)所认为的,组织邻近性不但可以视为协调交易的约束机制和保障机制,也是承载知识或信息转移或交换的载体,从而推动集群创新。

于广告产业而言,广告公司入驻到国家广告产业园的原始动机,除了能够享受政策优惠外,更在于园内良好的组织氛围给予了企业强烈的归属感、认同感,进而加速知识外溢。对此河南三生石科技有限公司(中原国家广告产业园入驻企业)张副总经理描述到:

“公司之前在郑东新区,那边金融公司比较多,规模较大,业务上又有差异,所以瞧不上我们这些小块头的文化类公司,交流很少。我们来这边呢(中原国家广告产业园),也没有享受过什么政策,但这里氛围非常好,没事坐在一起喝喝茶,聊聊彼此的业务。不仅是为了眼前的合作,而是为了多了解市场信息。”

2.组织邻近有助于在制度约束上促进集群创新

按照竞争优势论的观点,能否获得竞争优势取决于在变动约束条件下能否对“怎样创新”“如何创新”的问题做出恰当的选择,因此合作创新往往成为企业在当前激烈的市场竞争中的明智选择。然而,两个或多个独立机构或行为主体之间的合作,必然伴随着不确定性和机会主义倾向。且广告活动本身就充斥着创新,属于提供信息服务的产业门类,新技术知识在广告活动过程中不可避免的存在着非自愿外溢。为了保障创新行为主体的创新收益,减少机会主义行为,降低市场中的不确定性,企业之间的组织合作需要一个强有力的约束机制,以保障企业的技术创新的收益,一套共同遵守的集体规则对于集群创新而言就显得至关重要。

组织邻近为企业之间提供了一种集体规制约束机制。在一个社会关系网络中,相对紧密的成员联系结构化了这个网络,形成一种所有成员都遵守的非正式规制,进而约束机会主义,节约交易成本。这个关系网络同时也是一种信息传播网络,某一广告公司的机会主义行为可在网络内迅速传播,使得对其惩戒从个体制裁升级为“社会实施”集体制裁,从而形成具有网络结构特征的约束机制,营造产业健康的竞争合作环境。因此基于集体规制的组织邻近关系不但可以刺激群内企业的交互合作和创新,而且能有效约束这一过程中的机会主义倾向。

“有时候跟陌生的公司合作会面临巨大的风险,这种风险不是自己就能控制的。之前我们有个客户想打开X市的市场,找我们帮忙介绍X市报刊媒体的代理公司。我们自己对X市的公司不熟悉,就托圈里的朋友帮客户找到了一家公司,他们自己联系的。后来据说效果并不好,主要原因是这个代理公司没有按照客户的要求在特定时间刊发,没有抓住最好的广告时机……反正我们跟这个公司以后不太可能会有合作,而且如果有其他朋友或者客户要跟这个公司合作,我们也会提醒一下。”

3.组织邻近有助于维护社会关系而促进集群创新

组织邻近包含了关系邻近和社会邻近的内涵。当行为主体之间的关系涉及血缘、友缘、学缘等社会关系时,就意味着行为主体之间处于同一种表征空间,遵循相同的正式限制(如法律法规等)或非正式限制(如语言、习俗、惯例、传统等),且感知、解释、理解、评价世界的方式具备相似性,有利于关系网络内部的相互沟通和相互理解,甚至超越地理距离的限制,持续推动内部和外部隐性知识的交换,进而形成一定程度上的信任关系与协同合作。这种合作是一种社会交往的、开放的态度,而非一种单一的、精于算计的市场导向,能够淡化纯粹经济理性的逐利动机,限制投机主义行为,从而有利于组织合作的展开,并为缄默知识的转移和交易提供有效的途径,进而促进集群创新。

“有可能说白了,外地一个公司搬到咱这里(园区)了,甭管它对我有没有影响,比如说有机会大家坐一起喝酒了,今天这顿饭我吃的就不舒服,听他说话我就觉得这人就不行,反正我就是不跟他玩。虽然我一句话没跟他说,他不知道我叫啥,我不知道他叫啥,但这公司我知道了,可能这公司我都不愿意跟它合作,都有可能。但是有时候相反的,可能特别喜欢这个人,觉得他说话干嘛的特别靠谱,就想跟这个人交这个朋友,那我的公司业务上面,不用说了,我肯定想跟他合作,如果空间大,我们甚至可能调整公司的业务,主动寻求合作。”

4.组织邻近对集群创新存在负效应

过少或过多的组织邻近对集群创新也会产生负面影响。组织邻近关系缺乏会由于控制不足而无法对机

会主义行为进行控制,从而提高创新的风险,也难以实现对交易成本的节约,推动组织合作和知识外溢,从而阻碍集群创新的发展。而组织邻近的程度太高将降低灵活性,产生锁定的风险,甚至导致过度的非自愿知识溢出,从而为集群创新带来不利的影响。

目前,根据实地考察及访谈的结果,21家国家广告产业园暂未出现过度的组织邻近造成的负面影响。相反,一些园区由于组织邻近关系不足,已经暴露出了一些“集而不群”“陌生的邻近”的现象。

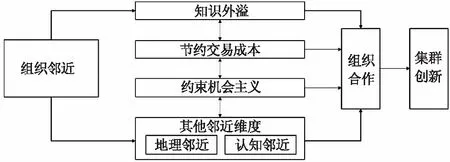

五、结论

总得来说,组织邻近通过四种途径形成组织合作和知识外溢,从而对集群创新产生影响,即降低交易成本、控制机会主义、形成知识外溢、促进其他邻近关系(见图3)。从这一层面考察,组织邻近无疑是协调行为主体之间集群创新的必要条件。需要强调的是,过少或过度的组织邻近对集群创新也存在负面影响。

图3 组织邻近对集群创新的影响机制和作用机理

从目前各国家广告产业园区的组织邻近现状来看,沿海地区的组织邻近关系无论是在规模上或是效用上都普遍比中部、西部园区更高,因此沿海地区国家广告产业园的集群创新更加频繁。于中、西部广告产业的发展实践而言,进一步从制度、社会、文化、组织安排等各个维度,迅速培育产业内的组织邻近关系,扩张产业内的社会结构资源,以适宜的组织邻近关系使广告及相关企业之间的市场合作“内部化”,降低交易成本、控制机会主义、形成知识外溢,进而形成集群创新的发展态势,或许是这些地区获得后发优势的可行路径。

注释:

① 李琳:《多维邻近性与产业集群创新》,北京大学出版社2014年版,第26页。

② 周立春:《集群创新:中国广告产业发展的战略调整》,《中国媒体发展研究报告(媒体与经济专辑)》,2017年第1期。

③ 20世纪90年代初,由法国产业经济学和区域经济学领域约30位经济学家和社会学家发起,以“使空间变量内生化于经济理论”为学术目标,将空间视为与经济主体的实践和表征有关的社会结构,主要研究生产与创新的动态机制。目前其影响力和成员已经扩展到欧洲和世界其他地区。与传统的研究方法不同,邻近动力学派并未将“地理空间”视为其理论基础的唯一出发点,而是将空间视为一种与经济主体的实践和表征有关的社会结构,认为“地理邻近”只是协调创新资源有效配置的一个方面。这种将“空间变量内生化于经济理论(Torre、Gilly,2000)”的研究思想、研究目标和研究方法,刺激了邻近性的概念超越地理的束缚,而拓展为包括制度、认知、技术、社会、关系等多重维度的邻近性。

④ Oerlemans L.,Meeus M.DoOrganizationalandSpatialProximityImpactonFirmPerformance?.Regional Studies,2005,39(1):pp.89-104.

⑤ Kirat T,Lung Y.InnovationandProximityTerritoriesasLociofCollectiveLearningProcesses.European Urban & Regional Studies,1999,6(1):pp.27-38.

⑥ Torre A.,Gilly J P.OntheAnalyticalDimensionofProximityDynamics.Regional Studies,2000,34(2):pp.169-180.

⑦ Torre A.,Rallet A.ProximityandLocalization.Regional Studies,2005,39(1):pp.47-59.

⑧ Knoben J,Oerlemans L A G.ProximityandInter-organizationalCollaboration:AIiteratureReview.International Journal of Management Reviews,2006,8(2):pp.71-89.

⑨ 李琳:《多维邻近性与产业集群创新》,北京大学出版社2014年版,第72-87页。

⑩ Karl Polanyi.Primitive:ArchaicandModernEconomics:EssaysofKarlPolanyi.Boston:Beacon Press.1968,pp.110-115.