网络虚拟空间中的“非理性互动”类型及影响因素*

■ 王 艺

互联网的兴起正在重构公众的连接、表达与交流方式,也激发了研究者对网络公共领域、网络民主商议的想象与争议。①正如安珊珊对有关网络公共领域的研究进行梳理后所感慨:互联网究竟是公共领域的“乌托邦还是恶托邦”?针对谩骂攻击、非理性表达、群体极化等“恶托邦”互动现象在网络社区中屡见不鲜,一些学者呼吁培养网络空间的理性交往与对话伦理,担忧互联网上的公共讨论会加剧社会的疏离、分裂与对抗。②但已有研究主要聚焦于热点事件中网民对涉事主体的言语暴力或极端意见,以及从网络特征、群体心理和社会现实来解释网络失范行为的生成机制,鲜有研究者从人际互动的过程视角去考察网络舆论主体之间的互动行为特征及影响机制。那么,当前网络人际互动中哪些失范行为会阻碍理性交往与公共协商?哪些因素会影响网络互动行为?如何培育和重构网络虚拟空间的理性交往与对话伦理?这些问题都有待进一步深入研究。

一、文献回顾

(一)网络暴力、群体极化与非理性表达

目前,国内对网络互动失范行为的研究聚焦于网络暴力、群体极化和非理性表达三方面。研究议题主要集中在网络暴力的表现、成因及应对三个方面。一般认为,网络暴力是指“侮辱谩骂”“人肉搜索”“恶意暴露个人隐私”等具有较强攻击性和伤害性的言论和行为。③在有关网络暴力产生原因的论述方面,学者们将原因归根于网络把关功能弱化、社会转型语境或者网民的非理性道德判断,并从法治建设、消解谣言、引导网民情绪、培养网民道德理性等方面提出应对建议。

最早研究网络群体极化现象的美国学者桑斯坦认为,“团体成员一开始即有某些偏向,在商议后,人们朝偏向的方向继续移动,最后形成极端的观点”④。 已有研究还对“网络群体极化”的成因进行探讨,归咎于“社会现实”“互联网传播特征”和“网民自身的非理性”三方面的原因。⑤

另外,网络中的非理性表达常被视为群体极化和网络暴力等现象产生的诱因。⑥非理性表达的突出特征是情绪化,情绪化舆论往往形成一边倒之势,构成社会民意的假象。⑦但也有学者将谩骂、泄愤视为网络舆论非理性表达的新特点。⑧可见学界对“非理性表达”并未形成一致的看法,与“网络暴力”的边界模糊。关于非理性表达的社会影响,有学者认为,网络广场的呐喊会减损社会公信力,导致社会情绪的失控;⑨但也有学者持反对意见。⑩在相关原因探讨方面,学界同样将其归因于网络、网民、社会三个层面。

(二)“非理性互动”与“理性交往”

综上所述,目前学者们对“网络暴力”“群体极化”和“非理性表达”的研究,主要存在三方面的不足:其一,这些概念的内涵相互交叉、边界模糊,研究者并未达成共识;其二,研究者很少关注“失义性”互动;其三,这些研究聚焦于网民针对涉事主体的言语失范,并将这些言行的成因泛泛归为社会现实、网络特征和网民心理等因素,少有学者从人际互动的过程视角来探讨网民之间的交流互动,以及这些互动行为受到哪些因素的影响。因此,笔者拟采用“非理性互动”这一宽泛的概念,对网络虚拟空间的人际互动行为进行深入研究。

何为“非理性互动”?一个相对的概念是“交往理性”。为使交往者生活在一个美好的、没有任何强制的生活世界中,哈贝马斯提出了通过对话达到人与人之间理解和一致的“交往理性理论”。要达到交往理性,需遵守三方面的要求:一是语言都能得到理解;二是共同遵守普适的规范;三是要有一个民主话语氛围,如平等互动、尊重异见等。鉴于理性交往互动的内在要求,本文将“非理性互动”定义为网民在网络人际互动过程中的非理性交往行为,包括发表虚假、欺骗、无意义的内容;在互动过程中违背伦理法律等社会规范;破坏民主协商氛围,对他方施加压迫、不平等关系等“失范行为”。

二、研究方法

(一) 观察对象

本研究选择天涯社区作为网络虚拟空间人际互动的观察对象。自1999年创立以来,天涯社区受到了全球华人网民的推崇。正如李青杨所言,天涯网民强烈的参与感及对事件的持续关注,使天涯论坛逐渐成为“社会事件的催化剂和放大器”。目前,天涯社区56个子版块中“天涯杂谈”是人气、影响力最大的板块之一,常汇聚网民对热点事件的讨论。由此,笔者将“天涯杂谈”中的热点事件讨论作为观察对象。

(二)样本选取

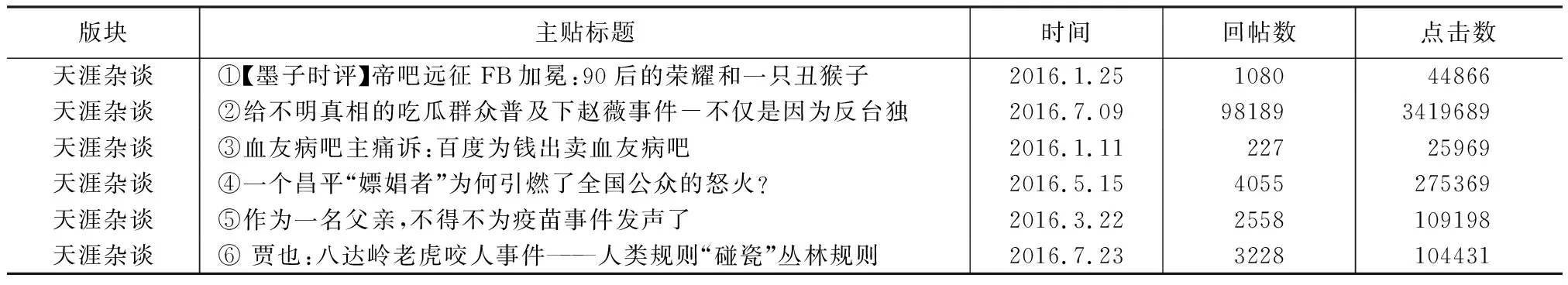

已有研究发现,民族、民权和民生等议题类型往往能够激发网民的热烈讨论。基于此,笔者按这三种类型选取了2016年发生的六大公共热点事件,具体包括:一、涉及民族主义的公共议题,有2016年1月发生的“帝吧远征FB”事件、2016年7月发生的“赵薇事件”;二、涉及公民权力的公共议题,有2016年1月发生的“百度出卖血友吧”事件、2016年5月发生的“雷洋”事件;三、涉及社会民生的公共议题,有2016年3月发生的“毒疫苗”事件、2016年7月发生的“八达岭老虎咬人事件”。然后,笔者以这些事件名称作为关键词在天涯论坛中进行检索,按照“回帖数”和“点击数”选取相应热帖作为研究对象。

(三)分析方法

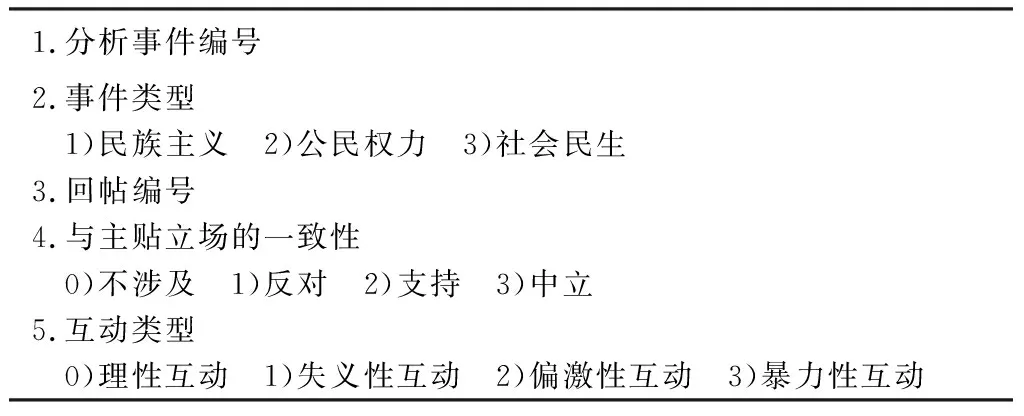

本研究主要采用内容分析法,对选取的热帖及每条热帖后面的前50条非重复样本进行人工编码,共编码回帖样本300条。在设计编码表前,笔者首先对2016年六大公共热点事件讨论中的互动类型进行辨析及理论概括,归纳出“理性互动”“失义性互动”“偏激性互动”“暴力性互动”四种类型。笔者对“非理性互动类型”的分类和命名上,参考了邝晓卫的研究。具体的编码项目见表2。整个编码过程由两名研究者完成,独立编码完成后进行编码员间信度测量,每一项的Holsti信度系数在0.92以上。

表1 研究热帖的样本

表2 内容分析编码表

三、研究发现

(一)“非理性互动”的三种典型

从网络虚拟社区讨论的文本来看,非理性互动是一个内涵宽泛的概念,包括发布无意义内容、偏离讨论话题、污名化、极端情绪化、偏激性表达、使用侮辱攻击性语言等。统计发现,有59%的回帖都存在“非理性互动”现象,其中最为突出的问题是“偏激性互动”,占比26.7%;其次是“暴力性互动”,占比17.7%;最后是“失义性互动”,占比14.7%。由此可见,“非理性互动”在网络虚拟社区公共热点事件的讨论中非常普遍。

1.“失义性互动”

“失义性互动”是指在互动交流中发布语意模糊、意义缺失或偏离讨论话题的信息。该类互动会在一定程度上干扰正常的对话交流,制造过多信息噪声,但对人际关系影响不大。

失义性互动常见形式有三种:一是连续发表无意义的数字、字母等符号,俗称为“灌水”,也包括有意义的信息多次重复,制造信息噪声。二是发表一些违规信息,比如病毒链接、广告图文、色情网址及图文等。原因在于个别网友在这种高聚焦性环境中打着利益小算盘。三是发布的信息严重偏离讨论议题或语义表达不明确。例如在“赵薇事件”的讨论中,有回帖者突然插入“女性上环”的话题;又如在“雷洋事件”的讨论中,有些回帖者发布了“实际上小偷比嫖娼更可恶”“排”“社会主义好”等偏离公共讨论话题或语意模糊的内容。

回帖65号:100000000

回帖68号:婚后已经生育的女性是要上环的,否则已出生的小孩无法办理户口成为黑户。上环就是异物进入女性体内,防止性生活不带套的意外怀孕。

2.“偏激性互动”

“偏激性互动”主要针对网民在人际互动中的非理性语言表达,突出的特点是逻辑混乱、情绪偏激、缺乏客观理性。这种互动容易引发群体极化效应,即网络商议后网民的观点朝着原有偏向的方向移动,导致网络舆论极端化和偏离事实本身。在“非理性互动”现象里,“偏激性互动”占主导地位。我们把它初步分为以下两类:

(1)“污名化”

戈夫曼认为,“污名是社会对某些个体或群体的贬低性、侮辱性的标签。”污名是社会歧视的开端,人们常会按照“认知—理解—行动”的认知行为路线对被污名对象采取疏远、贬低、敌视的态度和行为。

在天涯论坛中,污名化的情况经常出现,“公知”“五毛”“自干五”“美分”“逗比”等词汇成为贬低某些特定群体的标签,也成为贬损攻击不同意见者的武器。“公知”原本是指启蒙民众思想、维护公共利益的公共知识分子,但在网络时代越来越被污名为“胡说八道”“自诩高尚”“嗜好批判”的弱智。“五毛”则被指为发声维护党和国家形象的人,“美分”则指发表有利于美国形象言论的人。在网络互动中常有这种现象:一旦有少数人发表了支持中国政府或支持美国的言论之后,马上就会被冠以“五毛”“美分”的帽子。

这类标签一经加以确认和巩固,就难以摆脱网民对被污名对象的贬低与敌视,破坏交往过程中主体间的平等理性互动,从而加剧网络舆论撕裂对立的“合法性”。例如,在“帝吧远征FB”事件中,楼主“墨黑纸白”认为90后出征FB的举动缺乏理性思考,应该让国家以更好的价值观和社会环境来让台湾民众赞服于我们,同时暗讽了中国的网络监管(“要翻墙才能出征”)和赞赏了美国的言论自由(“骂街FB却未遭到删帖”)。在网络互动中,楼主将汹涌的反对意见视为“五毛”和“自干五”的自我狂欢和自娱自乐;而反对者则将其讽刺贬损为居心叵测、分裂国家和不懂法律的“公知”。

主贴1:“快去看看,五mao们快把你写帝吧远征军那篇帖子骂炸了。”我去看了看,发现确实在天涯论坛我那篇帖子竟然愣是被五mao们自娱自乐式骂了达1800多条回复。我对这位读者说:“没事,让五mao们骂去吧,我这篇是与非职业五mao和自干五的小粉红们榷的文字,本来就没打算让职业的五mao和自干五们认同,他们想骂就由他们去吧。”

回帖7号:“你是何居心呀公知,你可以去补补计算机信息网络国际联网安全保护办法。”

回帖41号:“爱国有罪,分裂有理。世人皆醉我独醒,俯看天下苍生---------这就是楼主。 谁敢反对楼主,有不同的看法? 那他就是五毛奴才,哈哈哈哈哈哈,楼主是正确和无敌的。”

(2)情绪化、偏激化的表达

勒庞在《乌合之众》中描述了群体的易感性,而网络空间的匿名性、相对自由度和同质性连接则进一步强化了网民的情绪化和偏激性表达。从商议民主的视角来看,相互妥协是达成共识的重要途径。而情绪化、偏激化的互动方式,一方面会激化不同意见者之间的冲突与对立,另一方面会强化人们原有的观念偏见,导致群体极化现象、甚至群体性事件的发生。已有研究表明,情感情绪动员是群体性事件或社会运动发生的重要导火线。

极端情绪化表达在“毒疫苗”事件中表现得最明显,有46%的回帖呈现出“偏激性互动”特征。“毒疫苗”关乎儿童的生命健康,自然牵动每位家长的关切。而主贴“作为一名父亲,不得不为疫苗事件发声了”,以一个父亲的立场表达了对该事件、对政府公信力乃至对整个民族国家的深深绝望。这种绝望感蔓延于回帖之中,支持楼主立场的回帖高达86%,回帖中弥漫着“绝望中苟活,看不到希望”(编号211)、“我是哭着看完这个”(编号231)、 “这个国家快点完蛋吧”(编号237)、“真心绝望了”(编号242)、“真的很绝望 同时很愤怒”(编号244)等情绪化表达。

网民的偏激性表达在“八达岭虎园咬人事件”中体现的最为凸出。针对女子向动物园索赔这一事件,楼主“贾也”将其定性为“自作死,何奈虎”的自寻死路行为,极其辛辣地讽刺了女子索赔行为属于“人类规则碰瓷丛林法则”“真老虎遇到母老虎完败的节奏”。在笔者看来,这一观念的极端性表现在两个方面:首先,不管游客中途下车的真实原因是什么,其经历的丧母之痛、被虎重伤的惨痛经历不但没有得到任何同情,反而被污名为“碰瓷”和“母老虎”,缺少人道主义道德伦理和理性交往行为中的“良善”追求;其次,发生了这样的安全事故,网络舆论完全放弃了对公共安全防范机制的讨论,而是聚焦于对受害人过错的主观臆断和过度指责,无益于公共问题的解决。但楼主的观点得到高达72%的支持率,反对者的声音只有6%。

回帖282号:“公园应该起诉她,扰乱秩序、寻衅滋事,索赔停园造成的经济损失”。

回帖284号:“还有老虎受到惊吓,应该赔偿老虎的精神损失费”

回帖294号:“女的总觉得自己是军婚,谁都不放在眼里,行事全凭自己喜好,这下到好了,老虎说:我不发威你当我是病猫呢,得一死一伤”

回帖298号:“说的太好了 我也想说不遵守交通规则闯红灯死亡的不赔偿还要赔修车费 这样死个一打 估计大家都遵守了”

3.“暴力性互动”

“暴力性互动”指的是网民在互动中发表一些带有侮辱性、诽谤性、谩骂性质的话语,以及煽动发起人肉搜索、曝光他人隐私的言行。暴力性互动是非理性互动中负面影响最为强烈的形式,既包括对涉事主体的攻击,也包括持相反意见主体之间的“互骂”行为。已有研究表明,网络语言暴力不仅侵犯当事人的精神权利,还有可能转变为现实暴力,对当事人产生人身伤害。而从网络人际互动的过程来看,暴力性互动还会加剧网络舆论的撕裂性、对立性和割裂性。从语言特征来看,“暴力性互动”常常使用隐射卑贱身份(如“婊子”“贱货”“杂种”“奴才”“公公”“太监”)、侮辱智商(如“脑残”“二逼”“傻逼”“弱智”“白痴”)、诅咒谩骂(“去死吧”“吃屎”“遭雷劈”、“TMD”)等带有强烈人身攻击色彩的词汇。

从研究案例看,暴力性互动在“赵薇事件”中表现最明显。网民在“爱国主义信念”和“对资本操控舆论”的愤怒情绪影响下,不仅怒骂赵薇是“戏子婊子”(编号58)、“赵军妓”(编号80)、“见过贱的没见过这么贱的”(编号77)、“共济会的狗”(编号99)、“眼神像极了巫婆,一眼的利益熏心,贪婪疯狂,像是在和魔鬼做交易的人”(编号98),还号召网民举报赵薇和“深扒多扒赵薇与马云、成龙、李连杰、章子怡等明星权贵之间的关系”(编号71、73、98)。其次是“帝吧远征FB”事件中,该事件中楼主和回帖者的立场分歧较大,有52%的帖子反对楼主的观点,只有26%的回帖支持楼主观点。反对者贬斥“所谓的公知只不过是拿着西方骨头的洋狗!一副众人皆醉我独醒的样子令人作呕!公知滚蛋!去你西方主子那里吃屎!”(编号31);支持者则攻击“早有红卫兵,今有爱国贼……”(编号48)。

(二) “非理性互动”的影响因素分析

究竟哪些因素会影响非理性互动的类型及程度?卡方检验结果显示,“事件类型”“立场一致性”都会显著影响网络非理性互动的类型与程度。

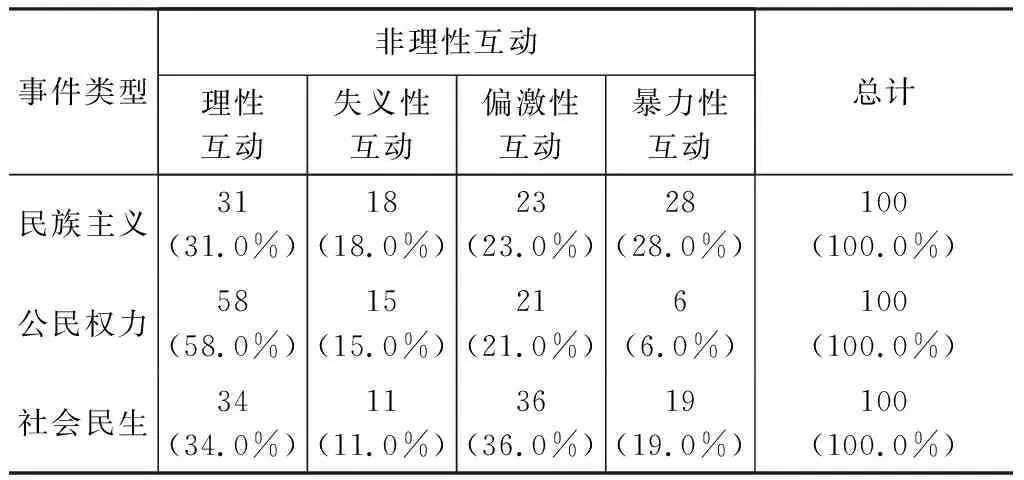

1.事件类型对“非理性互动”的影响

由于舆论主体在同一事件类型中的利益诉求、情感共鸣、关系距离等方面存在相似性,可能会在网络互动中呈现出相似的特征。卡方检验结果显示,事件类型确实会显著影响网民的互动行为(χ2=31.189,df=6,P<0.001)。

具体来说,“赵薇事件”“帝吧远征FB”这类涉及民族主义情绪的议题更易激发网民的“暴力性互动”行为,既包括网民对涉事主体的辱骂攻击,也包括舆论主体在民族主义情绪与精英自由主义观念驱动下的互骂。在“毒疫苗事件”“八达岭老虎咬人”这类与普通大众心理距离或者利益距离接近的社会民生事件中,网民在人际互动中最易受情绪感染,使得“偏激性互动”所占比例高于其他事件类型。尤其在“毒疫苗事件”中,发帖者对毒疫苗、政府监管、社会良心的深深绝望感引发了众多网民的情绪感染。但在“百度出卖血友吧”“雷洋事件”这类涉及向企业或者政府部门维权的事件中,网民的理性互动比例更高。有两种可能的解释:一是网民因为维权的实际需要,希望通过理性互动来塑造抗争的合法性和推动事件的解决;另一种可能的原因是在权力和资本的操控下,过激的言辞表达已经遭到删帖审查。

表3 事件类型*非理性互动的交叉列表分析

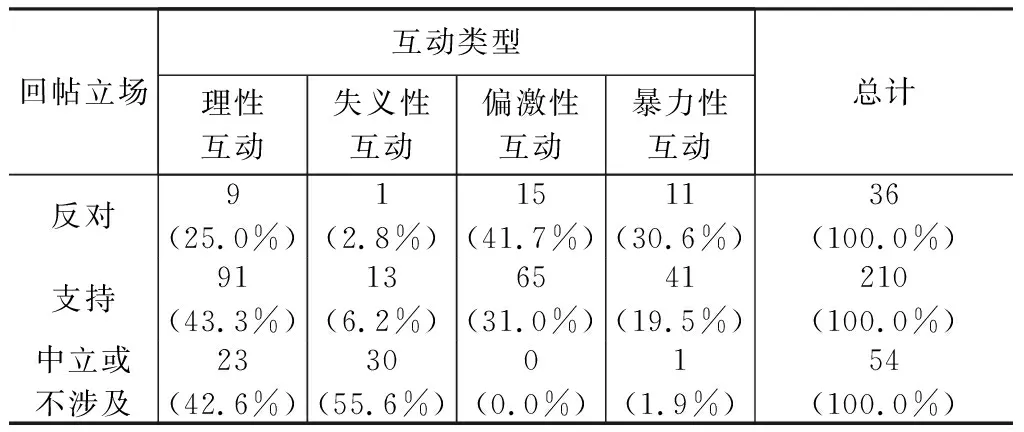

2.立场一致性对“非理性互动”的影响

一般而言,天涯社区中的热门主贴内容翔实、立场鲜明,在一定程度上扮演“意见领袖”的角色。在选取的六大热点事件中,有五个事件的回帖对主贴的立场支持率在70%以上。但在网络虚拟社区这一“去中心化”的传播场域中,当主贴发布者和回帖者立场不一致时,可能会遭到回帖者言论上的攻击或非理性反驳。卡方检验结果显示,回帖和主贴的立场一致性同样会显著影响网民的互动行为(χ2=108.197,df=6,P<0.001)。

具体来说,当回帖与主贴的立场一致时,呈现更高比例的理性互动;当回帖与主贴的立场不一致时,呈现出更高比例的 “暴力性互动”和“偏激性互动”。可见网民对相反观点的容忍度较低,突出表现在“帝吧远征FB事件”中,引发了所谓“公知”与“五毛”“自干五”的对立与撕裂,体现了精英与群众在民族主义运动中的价值分野。在这一事件的讨论中,有52%的回帖反对主贴立场,持反对意见的网友们在集体声讨中相互声援,强化了原有偏见,加剧了暴力性互动程度。而主贴发布者则连续发帖驳斥“五mao们自娱自乐”式的谩骂。协商民主认为,理性的公共讨论容易达成理解与共识。但从立场一致性与非理性互动的关系来看,网络虚拟空间更偏向于连接持相似观点的个体,不利于多元观点的互动辩论;而与主贴立场不一致的回帖呈现出更高比例的“暴力性互动”和“偏激性互动”,可见网民尚未具备协商民主的理性精神。

表4 回帖立场*互动类型的交叉列表分析

四、结论与讨论

网络空间中多元主体的人际互动正在重塑我们对社会现实、民情民意的感知和理解。互联网为我们提供了一个讨论公共事件的开放平台,但这一平台究竟是在强化同质化连接的回音壁效应,还是在催化社会分裂的群体极化?这在很大程度上取决于网络人际互动方式。

本研究表明,非理性互动现象普遍存在于网络虚拟空间的人际互动中,主要表现为“失义性互动”“偏激性互动”和“暴力性互动”。从非理性互动的消极影响来看,“失义性互动”制造信息噪声,干扰互动环境,违背理性交往行为中语言真实、准确的原则;“偏激性互动”主要表现为污名化、情绪化和偏激性表达,容易引发群体极化甚至是集体行动,干扰人们对事态的准确认知和理性判断;“暴力性互动”经常使用谩骂、攻击、侮辱性等词汇,煽动人肉搜索或公布他人隐私,对涉事主体、受害者及公共协商的负面影响最为恶劣。从影响机制来看,实证研究表明事件类型、立场一致性都会显著影响非理性互动的类型与程度,这为我们从互动过程视角理解网民非理性互动行为的影响机制提供了实证材料。但本研究的不足之处:一是选取样本数量少,没有经过严格的抽样;二是事后搜集文本数据,不确定回帖的网络审查程度,因此部分推论仍需进一步深入商榷。

从交往理性的愿景或实践来看,当前的网络互动还存在诸多不足:其一,网民的同质化连接程度高,对不同立场言论的包容度低;其二,在涉及民族主义的事件讨论中,网络“暴力性互动”甚嚣尘上,所谓“公知”和“五毛”的对立撕裂日趋严重;在与公众心理距离或利益距离较近的社会民生事件中,群体容易受集体情绪性感染和产生偏激极端的社会情绪,特别是在八达岭虎园伤人事件中,网络舆论的刻薄冷漠让人震惊。但令人欣慰的是,在涉及公权力的事件讨论中,网民可能因维权的利益需求或对公权力的忌惮而较多使用理性互动方式。但是从舆论引导的视角来看,我们还是应该全面理性看待非理性互动的社会影响,包容多元意见的存在,涉事主体、政府和媒体应及时发布准确的信息并给予客观理性的价值引导。

注释:

① 张志安、曹艳辉:《大数据与新闻传播研究:热点与反思》,《中国出版》,2017年第10期。

② 汪振军、韩旭:《网络公共领域的道德绑架与交往理性——以范玮琪阅兵晒娃事件为例》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》,2016年第5期;胡百精、李由君:《互联网与对话伦理》,《当代传播》,2015年第5期。

③ 刘绩宏:《网络谣言到网络暴力的演化机制研究》,《当代传播》,2016年第3期。

④ [美]凯斯·桑斯坦:《网络共和国:网络社会中的民主问题》,上海人民出版社2003年版,第47-107页。

⑤ 杨军、林琳:《我国网络群体极化研究述评》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》,2012年第11期。

⑥ 罗昕:《网络舆论暴力的形成机制探究》,《当代传播》,2008年第4期。

⑦ 刘正荣:《从非理性网络舆论看网民群体心理》,《现代传播》,2007年第3期。

⑧ 焦璇:《网络舆论的“非理性表达”》,《新闻爱好者》,2011年第8期。

⑨ 周志强:《网络“广场政治”的非理性缺陷》,《人民论坛》,2009年第15期。

⑩ 许鑫:《理性审视网络非理性言论》,《新闻记者》,2012年第10期。