承德地区谷子宽窄行种植适宜模式及密度的研究

张 玲,栾素荣,李成璞,王艳芝,鲍民胡,王占廷

(承德市农林科学院,河北 承德 067000)

宽窄行种植模式在小麦、玉米、高粱和谷子等多种作物上已有不同程度的研究[1~11]。如,2015年山西省临猗县在小麦上采用宽行22~28cm、窄行10~12 cm种植模式进行了宽窄行探墒沟播新技术的推广,实施规模333.33 hm2[1];宽窄行栽培模式对玉米产量、根系生长和水分利用,以及土壤环境和酶活性的影响[2~7];高粱宽窄行种植较等行距种植平均增产7%~11%[8];王根全等[9]对山西省谷子50 cm-16.5 cm-50 cm的宽窄行种植模式进行研究后发现,宽窄行种植对不同谷子品种具有很强的适应性,与等行距种植相比,植株抗倒性增强,产量持平或略有增加,用工量明显减少;吕晓飞等[11]通过测定谷子农艺性状及光合参数研究了不均衡种植方式对谷子产量的影响,结果显示,与等行距种植相比,宽幅种植可明显提高谷子的单穗重和千粒重。但是截至目前,有关谷子宽窄行种植的研究报道较少,且宽窄行种植模式下适宜种植密度的研究尚未见报道。

宽窄行种植较等行距种植更便于中耕除草、施肥等田间管理,因此,近2 a来承德地区谷子生产上部分合作社采用了宽窄行模式,如60 cm-40 cm-60 cm、60cm-20cm-60cm、60cm-25cm-60cm、50cm-25cm-25 cm-25 cm-50 cm等,其中采用1窄行+1宽行模式的居多,种植模式急需规范。为了明确当前适宜谷子生产应用的宽窄行种植模式,以等行距种植模式为对照,从种植模式和密度2个方面探讨了宽窄行种植对谷子产量的影响,旨为指导谷子高产高效生产提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验谷子品种为承谷13号(承德地区谷子主栽品种)。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计 本研究分2个试验进行,其中,2015年进行了适宜宽窄行种植模式的筛选,2017年在2015年筛选的最佳宽窄行种植模式下对谷子适宜的种植密度进行初步筛选。试验均在承德市农林科学院试验基地(河北省承德市隆化县中关村)进行。试验地土壤为沙壤土,地力均匀,肥力中等。前茬作物为玉米。2 a试验均采用随机区组排列,3次重复,行长5 m。行距有窄行、宽行和等行距3种,其中,大田生产应用40 cm等行距较多,宽窄行种植模式中窄行行距为25 cm、宽行行距为60 cm(应用较多,且适于机械播种)。

1.2.1.2 适宜种植密度筛选。采用2015年筛选出的最佳宽窄行种植模式,种植密度设30.0万、37.5万、45.0万、52.5万和60.0万株/hm2计5个处理;对照处理(CK)为40 cm等行距种植,密度45.0万株/hm2。每小区面积16 m2。3次重复。

1.2.2 调查项目与方法

1.2.2.1 农艺性状。谷子成熟期,每小区均选择有代表性的谷子植株10株进行农艺性状调查,项目包括株高、穗长、穗粗、穗重、穗粒重、千粒重和产量。

计算出谷率(穗粒重/穗重)、单株面积(小区面积/株数)和经济系数(经济产量/生物学产量)。

1.2.2.2 光合速率。谷子灌浆初期,每小区均选择有代表性的植株10株,选择晴朗无风的天气,9:00~11:00用植物光合作用测定仪(3051D型)测定谷子倒2叶的光合速率。

1.2.3 数据分析 利用Excel和DPS软件进行数据分析。

自由主义的国际合作观,重视制度的约束作用,倡导以国际机制推动国际合作。国际反恐实践中,吸收了自由主义学说的合理精神,建立了联合国主导的反恐合作机制、地区反恐合作机制和双边反恐合作机制,这些机制在一定程度上联合了国家之间的反恐力量,加强了国与国之间的联系,对恐怖主义的防范打击起到了一定的作用。这些机制大多数是国家之间自发合作进行谈判协调的结果,符合自由主义者关于合作精神的一般界定。但需要注意的是,当今国际机制主要是在以美国为首的西方国家主导下完成,反映的是西方价值观念,维护的是西方发达国家的利益,并不是每一个国家都可以从中获益,国际机制的合法性和正义性难以保证。

2 结果与分析

2.1 适宜宽窄行种植模式的筛选

2.1.1 不同宽窄行种植模式对谷子株高的影响 不同种植模式处理的谷子株高略有差别,但差异均不显著(表1)。表明不同种植模式对谷子株高无显著影响。

宽窄行种植模式下,谷子株高为157~163 cm,除M1处理较CK略有增高(2 cm) 外,其他处理均较CK降低,降幅为2~4 cm,其中M2处理的株高最小。总体来看,采用宽窄行种植时,谷子株高略显矮化。

2.1.2 不同宽窄行种植模式对谷子穗部性状的影响不同种植模式处理的谷子穗长和千粒重略有差别,但差异均不显著;穗粒重差异达到了极显著水平。表明不同种植模式对谷子穗粒重影响显著,对穗长和千粒重影响不大。

宽窄行种植模式下,谷子穗长为26.5~27.9 cm,除M1和M5处理较CK略有变短(0.2 cm) 外,其他处理均较CK增长,增幅为0.8~1.2 cm,其中M2处理的谷穗最长;千粒重为2.96~3.10 g,均>CK,增幅为0.01~0.15 g,其中M1处理的千粒重最大。总体来看,采用宽窄行种植时,谷子穗长与等行距种植模式持平或略有增加,千粒重略有提高。

宽窄行种植模式下,谷子穗粒重为20.6~23.3 g,均≥CK,增幅为0~2.7 g,其中,M1处理与CK相当,而其他处理与CK差异均达到了极显著水平。M4处理的穗粒重最大,M5处理(22.5 g)次之,二者差异显著,且均显著高于其他处理。可以看出,采用M1除外的其他宽窄行种植模式均可以明显提高谷子穗粒重,其中,M4(25 cm-25 cm-25 cm-25 cm-60 cm) 和M5(25 cm-25 cm-25 cm-25 cm-25 cm-60 cm) 模式效果较好。

表1 不同宽窄行种植模式对谷子株高和穗部性状的影响Table 1 Effects of wide and narrow row spacing planting pattern on the plant height and spike characters of millet

2.1.3 不同宽窄行种植模式对谷子产量的影响 不同种植模式处理的谷子产量差异达到了显著水平(表2)。表明不同种植模式对谷子产量影响显著。

宽窄行种植模式下,谷子产量为6 457.1~6 917.0 kg/hm2,均>CK,增产率为 0.95%~8.14%。M4处理的产量最高,与CK以及M2和M3处理差异达到了显著水平;M5和M1处理次之,分别较CK增产5.78%和3.93%,二者差异不显著,且与CK和其他处理差异也均不显著。表明采用不同的宽窄行种植均可以提高谷子产量,其中,M4模式增产效果显著。M5和M1模式产量与M4模式差异不显著,增产效果也较好。

表2 不同宽窄行种植模式对谷子产量的影响Table 2 Effect of wide and narrow row spacing planting pattern on the yield of millet

在宽窄行种植条件下,M4种植模式的谷子产量最高,且与CK差异达到了显著水平;而其他种植模式的产量与CK差异均不显著。由此认为,在种植密度45.0万株/hm2条件下,谷子最佳的宽窄行种植模式为M4(25 cm-25 cm-25 cm-25 cm-60 cm)。因此,2017年选择25 cm-25 cm-25 cm-25 cm-60 cm的宽窄行种植模式进行谷子适宜种植密度的筛选试验。

2.2 最佳宽窄行种植模式下谷子适宜种植密度的筛选

2.2.1 不同种植密度对谷子株高的影响 宽窄行种植模式下,不同密度处理的谷子株高为171.8~174.2 cm,差异均不显著,且均与CK差异也不显著(表3)。表明不同种植密度对谷子株高无显著影响。总体来看,株高随密度的增大而略有升高,其中,60万株/hm2密度处理的株高最大,30万株/hm2密度处理的株高最低。

表3 不同种植密度对谷子株高和穗部性状的影响Table 3 Effects of planting density on the plant height and spike characters of millet

在种植密度均为45.0万株/hm2条件下,宽窄行种植模式的谷子株高略低于等行距种植,但差异不显著。

2.2.2 不同种植密度对谷子穗部性状的影响 宽窄行种植模式下,不同密度处理的谷子穗长为24.4~25.2 cm、穗粗为2.78~3.14 cm、千粒重为2.83~2.92 g,与CK差异均不显著。表明与等行距种植相比,最佳宽窄行模式下不同种植密度对谷子穗长、穗粗和千粒重均无显著影响。但总体来看,随着种植密度的增大,谷子穗长略有变短;穗粗呈变细趋势,其中,60万与30万株/hm2密度处理的穗粗差异达到了显著水平,但二者与其他处理差异均不显著;千粒重变化规律不明显。可以看出,在最佳宽窄行种植模式条件下,除穗粗高密处理较低密处理显著变细外,其他指标受密度影响均较小。

宽窄行种植模式下,不同密度处理的谷子穗粒重为16.30~19.71 g,差异达显著水平。总体来看,穗粒重随密度增大呈降低趋势。其中,30万株/hm2密度处理的穗粒重最高,与37.5万和45.0万株/hm2密度处理差异均不显著,但显著>CK和其他2个密度处理。表明种植密度为30.0万~45.0万株/hm2时可以提高谷子穗粒重,其中,密度为30.0万株/hm2时效果显著。

表4 不同种植密度对谷子光合速率的影响Table 4 Effect of planting density on the photosynthetic rate of millet

宽窄行种植模式下,不同密度处理的谷子出谷率为81.5%~85.9%,差异达显著水平。总体来看,出谷率随密度增大呈降低趋势。其中,30万、37.5万和52.5万株/hm2密度处理的出谷率较高,分别为85.9%、85.3%和84.4%,三者差异不显著,但均与CK差异达到了显著水平。

在种植密度均为45.0万株/hm2条件下,宽窄行种植模式的谷子穗部性状虽然与等行距种植差异均不显著,但穗粒重增加了1.06 g,出谷率提高了1.3个百分点。

2.2.3 不同种植密度对谷子光合速率的影响 宽窄行种植模式下,不同密度处理的谷子光合速率为11.2~14.4 μmol/(m2·s),差异达显著水平,但与 CK 相比差异均不显著(表4)。其中,52.5万株/hm2密度处理的光合速率最低;而其他密度处理的光合速率均随密度的增大而略有升高。60万株/hm2密度处理的光合速率最大,显著>30万和52.5万株/hm2密度处理,但与其他3个密度处理差异均不显著;30万~52.5万株/hm2密度处理的光合速率差异不显著。总体来看,种植密度达到60万株/hm2时谷子的光合速率才有显著提高。

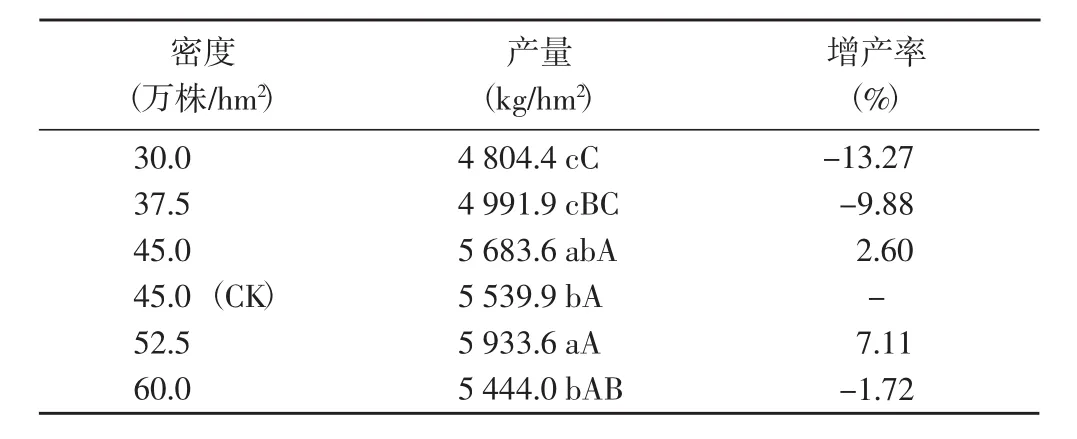

2.2.4 不同种植密度对谷子产量的影响 宽窄行种植模式下,不同密度处理的谷子产量为4 804.4~5 933.6 kg/hm2,差异达极显著水平(表5)。其中,52.5万株/hm2密度处理的产量最高,较CK增产7.11%,差异达显著水平;45.0万株/hm2密度处理次之,产量为5683.6kg/hm2,较CK增产2.60%,但差异不显著;而其他密度处理均较CK减产,减产幅度为1.72%~13.27%,其中30万株/hm2密度处理的减产幅度最大。可以看出,在最佳宽窄行种植模式下,种植密度为45.0万~52.5万株/hm2时可以提高谷子产量,其中,密度为52.5万株/hm2时较等行距种植增产效果显著。

表5 不同种植密度对谷子产量的影响Table 5 Effects of planting density on the yield of millet

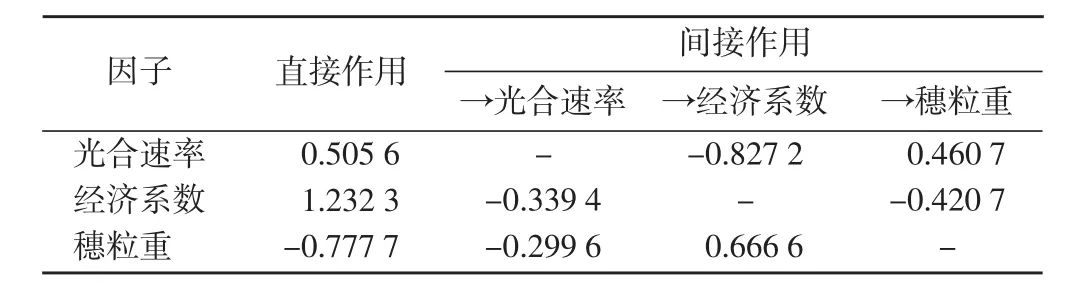

2.2.5 光合速率与相关产量性状的关系 根据不同种植密度下的谷子单株面积、光合速率、经济系数、穗粒重和产量结果(表6),以单株面积(X1)、光合速率(X2)、经济系数(X3)和穗粒重(X4)为自变量,以产量(Y) 为因变量,进行多元逐步回归分析。结果显示,光合速率、经济系数和穗粒重与产量存在显著的回归关系,回归方程为Y=-6826.265 21+171.057 975 32X2+40 387.323 239X3-276.594 079 15X4(R=0.964 1)。

表6 光合速率与产量性状之间的关系Table 6 The relationship between photosynthetic rate and yield characters of millet

对3个产量显著影响因素与产量的关系进行通径分析(表7)发现,经济系数对产量的直接作用最大,其次是穗粒重,光合速率对产量的直接作用最小。本密度试验中,穗粒重受密度因素的影响与产量呈负相关,密度越小,穗粒重越大,产量反而降低。光合速率通过经济系数和穗粒重对产量的间接作用绝对值大于经济系数和穗粒重通过光合速率对产量间接作用的绝对值,表明在经济产量形成过程中,以经济系数和穗粒重作为主导因子时,光合速率对其制约作用小;而如果以光合速率作为主导因子,经济系数和穗粒重对其制约作用较大。

表7 光合速率、经济系数和穗粒重与产量的通径分析Table 7 Path analysis of photosynthetic rate,economic coefficient,grain weight and yield of millet

3 结论与讨论

3.1 讨论

3.1.1 宽窄行种植模式对谷子主要农艺性状的影响综合2 a试验结果来看,与等行距种植模式相比,同一密度下采用宽窄行种植模式时,株高略低,穗长、穗粗和千粒重变化不大,穗粒重增大,产量明显提高。可能是由于宽窄行种植模式的边行优势明显增加,田间通风透光条件得到有效改善,群体结构合理,促进了谷子整体有机物的积累。前人关于宽窄行对植株主要农艺性状影响的报道结果有所差别。王节之等[10]研究表明,谷子宽窄行种植模式下株高和穗长略有降低,穗重略有升高,产量持平或略有增加,性状差异不显著,这与本试验结果相似;吕晓飞等[11]在试验中发现,谷子宽窄行种植时株高略有增长,穗长、穗粗、穗粒重、穗重、千粒重和产量显著高于等行距种植,与本试验产量结果一致,但农艺性状结果差别较大;许海涛等[6]和汪顺生等[7]在对夏玉米的相关研究中也发现,宽窄行模式下株高增加,穗粒数增多,千粒重提高,产量性状明显改善,增产显著。这些差别可能是由于品种特异性及宽窄行行距不同造成的。

3.1.2 宽窄行种植模式下光合速率对产量的影响 关于光合速率与产量之间的关系,不同的研究者所得结论有所不同。王节之等[10]和钱创建等[12]报道,光合速率与产量之间呈负相关。李大勇等[13]研究表明,产量与光合速率之间呈显著正相关。光合速率与产量之间呈正相关、负相关以及无相关关系均有报道,其中,认为二者呈正相关者的观点是,产量来自于光合产物,与光合速率理应是呈正比例关系;认为二者呈负相关者的观点是,作物的经济产量取决于叶面积、光合速率、呼吸速率、光合时间和经济系数等性状,因此,光合速率仅是产量形成若干构成因素之一,产量受许多因素的共同影响[14]。本研究的密度试验结果表明,光合速率与产量呈正相关,但对产量的影响作用明显低于经济系数和穗粒重,且在产量形成过程中对经济系数和穗粒重有一定的制约作用。可以认为,在密度作为主影响因子的前提下,经济产量受植株多个性状的共同作用,仅光合速率这一性状并不能决定经济产量的高低。

此外,良好的群体冠层结构也是作物高产的关键。任小丽等[15]指出,在不受其他环境因子(如温度、水分等)限制的条件下,植被冠层的光合作用一般随光合有效辐射的增加而增强,但由于2个叶片均获取适当的光较一个叶片获取强光、另一个叶片无直射光照时光合作用更强,这也说明了除植株自身因素如株型、抗逆性等因素外,合理的群体结构也对增强光合作用、提高光能利用率具有重要作用。合理的种植密度和群体结构可以提高群体的光能利用率,促进群体光合作用产物的积累,获得更高的经济产量。但密度过高会造成群体中下层光照不足,群体光合产物积累反而减少。农作物主要靠群体优势获得高产,因此在实际生产中,合理的宽窄行种植密度可优化作物群体的冠层结构性状,改善群体的通风透光条件,有利于谷子产量的提高。

3.2 结论

在45.0万株/hm2密度条件下,采用不同的宽窄行种植模式均可以提高谷子产量,其中,25 cm-25 cm-25 cm-25 cm-60 cm种植模式的产量最高,较对照(40 cm等行距种植)增产8.1%,差异达显著水平。

在25 cm-25 cm-25 cm-25 cm-60 cm宽窄行种植模式条件下,谷子适宜的留苗密度为45.0万~52.5万株/hm2,较对照(40 cm等行距种植,密度45.0万株/hm2)增产2.60%~7.11%,其中,密度为52.5万株/hm2时增产效果显著。

谷子最佳的宽窄行种植模式为25cm-25cm-25cm-25 cm-60 cm,最佳种植密度为52.5万株/hm2。该条件下,谷子产量可以达到5 933.6 kg/hm2,较40 cm等行距种植(密度45.0万株/hm2)增产显著。