好奇心的驱动

——帕斯卡·弗拉默访谈

时思芫 [瑞士]帕斯卡·弗拉默 文 Written by Shi Siyuan & Pascal Flammer

杨诗雨 时思芫 译 Translated by Yang Shiyu & Shi Siyuan

序言

帕斯卡 · 弗拉默,1973年生于瑞士弗里堡,是新一代瑞士建筑师中极有才华的一位,在瑞士与荷兰接受建筑教育,并取得了苏黎世联邦理工学院硕士学位。帕斯卡早年曾经遍游世界各国,2005年开设自己的事务所,2007年凭借瑞士巴尔斯塔尔乡间的一栋住宅设计进入公众的视野。帕斯卡曾获得瑞士艺术奖、魏森霍夫建筑奖与最佳住宅奖等诸多奖项。除建筑实践外,帕斯卡还广泛地从事教学活动,曾在哈佛大学、普林斯顿大学、苏黎世联邦理工学院与门德里西奥建筑学院等多所名校任教,目前主要在苏黎世生活、工作(图1)。

图1:帕斯卡 · 弗拉默

第一次见到帕斯卡 · 弗拉默是在2017年5月末,我去他的事务所参加面试。帕斯卡的事务所不难找,我很顺利地在苏黎世中心一条僻静的小路上找到了相应的门牌号。看到我走近,帕斯卡起身来到门边迎接我,不同于大部分内敛的瑞士人,帕斯卡很热情,声音里充满着欢快的能量。面试的过程十分有趣,当我说到自己设计的某个社会住宅平面密度很高的时候,帕斯卡突然抬头微笑着对我说,你这个住宅平面根本算不上密啊,我给你看看我刚刚设计的3m2的学生公寓吧,边说边翻开一摞图纸,在我眼前出现的是密密麻麻位于走廊两侧的数不清的小房间,每个房间小得刚好只放得下一张床和一张桌子。本来我还有些许惊讶,看到图纸突然就笑了出来,帕斯卡也跟着我笑了起来。于是之后的面试便成了他给我展示他所做的各种项目,每一个项目都是以我的惊讶开始,以我俩的开怀大笑结束。他的作品像变魔术,第一眼看去往往给人一种稚气未脱的感觉,但倘若冷静地分析起来,图纸背后那些被精心隐藏的一丝不苟的推演与天马行空的想象,则会让人拍案叫绝。

两天后我开始在他的事务所工作。工作模式很传统,仿佛是在大学里上设计课,每个人负责一个项目,项目大部分都是竞赛,设计过程中如果遇到困难,可以随时和帕斯卡讨论,讨论通常以图纸或者模型的形式进行。虽然帕斯卡是事务所的主创建筑师,但和他一起工作你不会觉得有约束。对他而言,没有什么设计方式、风格形式、材料性能、结构体系、社会属性是不能改变的,唯一不变的只有对建筑的好奇心。正如他在多所欧美顶尖大学的教学一样,他带的设计课从来没有什么固定的模式,仅是以学生的兴趣和愿望为出发点,探讨建筑设计的方式、意义和价值。

不同于其他许多保守的瑞士建筑师,帕斯卡对于包括中国在内的东方文化有着很大的兴趣,咖啡可以不喝,但茶水一定不能少,亚洲辣酱和白米饭更是午餐必备。在与我的交流中,他对中国的了解不断加深,对于中国的建筑与建筑教育的兴趣也与日俱增。

至今,我与帕斯卡一起工作已经快一年了,第一次见面的那种开怀大笑的场景,后来无数次地在事务所里上演。事务所里洋溢的积极的气氛,给本来平淡的瑞士生活增添了许多色彩。对我而言,帕斯卡扮演的是一个亦师亦友的角色,虽然工作的时候我们每天都有讨论,但还从未有过较为正式严肃的对谈。感谢《建筑师》杂志社的邀请,让我有此机会与帕斯卡·弗拉默进行了一次较为系统的访谈。采访的前一半内容涉及帕斯卡早年求学、旅行、工作与教学的经历,以求展现他最真实的成长背景。后一半内容则着重讨论帕斯卡的几个重要作品,以求揭示他的建筑思想和艺术追求(图2)。

与上一代传统的瑞士建筑师相比,富有个性的帕斯卡可能算不上是非常“瑞士”的建筑师,但从许多方面来讲,他绝对是瑞士新一代建筑师中极有才华的一位。

时思芫(以下简称S):您是什么时候决定要成为一名建筑师呢?

帕斯卡·弗拉默(以下简称F):在多个不同的时间,出于不同的契机。1.高中时期我有过在生物学和建筑学之间的徘徊,直到参观了让·努维尔(Jean Nouvel)设计的法国巴黎阿拉伯世界文化中心(Institut du Monde Arabe),我选择了建筑。2.开始在瓦勒里欧·奥加提(Valerio Olgiati)事务所工作后,我意识到,我才刚开始真正地体验建筑。3.成立自己的事务所后,我发现我必须并且期望透过自己的眼睛来观察建筑。4.成为两个孩子的父亲将我置于严重的精神危机中,我本已决定不再工作,但孩子们迫使我重新思考人生,并再次出发。

S:你是怎样开始建筑的学习的?

F:我在洛桑联邦理工学院开始了建筑学的学习,在此期间我去代尔夫特理工大学交换了一年。那正是许多极富冲击力但同时对我们来说充满神秘感的荷兰作品涌入瑞士的年代。我们无法真正分析和理解这些作品,但它们似乎是新鲜的与颠覆性的——这于我而言很有吸引力。

S:所以你离开了瑞士,去荷兰学习了?

F:是的。我想亲眼看看荷兰建筑,去理解他们的主题与创作方式。但是一年之后我并不满意,我本以为能从荷兰建筑中挖掘出更多的东西。我在荷兰真正学到的是以一个全新的视角来理解建筑——一个非常有趣的功能主义的建筑设计“技巧”:我们往往讨论的是如何让看似并不合适的功能在同一建筑中共生,甚至相得益彰。

但是我更向往的是北欧建筑师那种经典的人性化的表达方式:西格德·劳伦兹(Sigurd Lewerentz)、阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)和凯·菲斯克(Kay Fisker)的建筑,或者阿基·考里斯马基(Aki Kaurismäki)的电影。我在北欧进行了一次长时间的旅行,我发现斯堪的纳维亚人用的似乎是另一种设计方式。他们非常注重实际。这些大师们奉行经典的同时也尝试着新奇与极端的想法,他们遵从身体的需求和大脑的想法——一种赋予古典建筑以当代性的方法,但又绝不囿于常规。北欧有美丽的自然风景和城市,比如斯德哥尔摩。这些城市中有一些非常人文主义的东西,它们也存在于这些古典主义大师的作品里——关于生命和不可避免的死亡。我被这些作品深深打动,尤其是西格德·劳伦兹的作品,那种沉重的美丽。但同时我也明白,这样的作品已经完结了——美丽但已经成为过去,是属于我们父辈的建筑。从这些建筑中,我们无法挖掘出任何形式上的或者社会上的元素可以复制或模仿来符合我们的时代,唯一可以借鉴的是它们所展现的表现人类存在的可栖居的能力。我明白了建筑可以如此动人并与人类的存在息息相关。在斯堪的纳维亚旅行三个月后,我不得不离开了。我没有找到挣钱的工作,我知道我需要重新开始了。

图2:帕斯卡 · 弗拉默手绘草图

在回到瑞士后,一个朋友带我去了瓦勒里欧·奥加提的工作室。那是我第一次见到瓦勒里欧·奥加提。我非常钦佩这个人和他的作品,几天后我就开始在他的事务所工作了。那个时候事务所非常小,只有三个人——瓦勒里欧、一名绘图员以及我。那是一段美妙的、富有启发性的时期,那也是我第一次对建筑创作有了深刻的感受。后来,瓦勒里欧被邀请到苏黎世联邦理工学院担任客座教授,于是我去到他的教席下再学习了一年,并取得了我的硕士学位。

S:您之前曾经告诉我您去过许多地方旅行,包括北欧、中东、东南亚和美洲等地。您为什么想去国外旅行呢?毕竟瑞士建筑师往往较为保守和专注。

F:有多方面的原因。第一个原因可能仅仅是因为我想离开熟悉的地方,去到一个陌生的环境。这能带给你一种强烈的自我存在感。气候的差异,身边事物不同的行为和反应,都有别于你以往的经验。第二个原因是旅行使我看到其他文明在不同的历史时期都发生了什么。第三个原因可能是相对性:通过看到不同的信仰和教条,你就会意识到什么是相对的价值。这是一种很棒的感觉,它提供了距离和平静。最终保持不变的是一个试图赋予身边环境意义和价值的自己。这也正是我作为建筑师试图完成的事情。

S:我听说您在毕业后非常想去一趟日本。您对日本的兴趣源自哪里?您同意以下这种观点吗:瑞士建筑师和日本建筑师之间存在某种深刻的联系?

F:我认为瑞士建筑师中普遍存在一种对日本以及对南美建筑的兴趣。我也一样。妹岛和世(KAZUYO SEJIMA)、SANAA事务所、西泽立卫(Nishizawa)、石上纯也(Ishigami)、犬吠工作室(Atelier Bow-Wow)在我们这里都很受欢迎。在过去的30年里,也有不少建筑师对于筱原一男(Kazuo Shinohara)的作品感兴趣。我们也熟悉日本的流行电影和时尚场景。毕业后,我和我的两个朋友都渴望亲眼去日本看看,于是我们驾车一路东行,计划从瑞士一直开到日本。三个月后,我们来到巴基斯坦边境,那时正好发生了9·11恐怖袭击事件,于是我们决定终止行程返回瑞士。不过后来我和苏黎世联邦理工学院的学生一起在日本旅行了一个星期,参观了筱原一男的作品。

S:令我惊讶的是,您早前也来过中国?能讲讲您对中国的第一印象吗?

F:2004年我和一个朋友来到中国。我们去了香港、桂林、西安、北京、南京和上海。由于语言障碍,我们无法与许多人交流,所以我们主要看到的是公共空间的生活,这给我留下了深刻的印象。公园里有很多人,一些人提着鸟笼,一些人在做锻炼,人们或多或少地聚拢成群。有的人在室外做饭、吃饭,我记得我看见有人把沙发挪到街上,甚至有人身上似乎还穿着睡衣,尽管那已经是寒冷的11月。我很想在这样一个日常生活就发生在公共空间的社会里生活,而不希望公共空间的活动被简化到只有购物和消费。

S:您觉得瑞士建筑和中国建筑有什么异同?

F:这个我不知道。遗憾的是,我对于中国传统建筑并不了解,只限于2004年的那场旅行。我想中国今天已经非常不同了。

S:您之前在门德里西奥建筑学院、哈佛大学设计研究生院、阿姆斯特丹桑德伯格 研 究 所(Sandberg Instituut in Amsterdam)、苏黎世联邦理工学院与普林斯顿大学都有任教,在和建筑系学生接触中一定积累了许多经验。您认为对于青年建筑师而言什么非常重要,您有什么想对他们说吗?

F:我认为最重要的是确定你个人在建筑领域内的关注点。这是一个非常难的问题,我带的设计组在这上面花费了极多的时间。我要求我的学生思考这个问题,并进行一对一或小组内的交流,以发掘那个真实的愿望。一旦确定了这个愿望,我们便尝试寻找相应的设计方法。然后,我们通过设计将这份价值传递给潜在的读者。这听起来不难,但其实是一项艰难的工作,甚至可以是一个建筑师一辈子的工作。至少对我而言是这样。

S:您在瓦勒里欧·奥加提事务所和他的教席下工作了7年,您最大的收获是什么?

F:在大学期间,我以为建筑是一种你需要应付教授所提要求的游戏。正是在瓦勒里欧·奥加提事务所,我第一次感到建筑是其创造者的物化延伸,而不仅仅是一种对某人意愿的回应。我开始认识到建筑是你对世界理解的一种诠释,或者说是一种方法,通过它你试图建立起对世界的理解。你的设计手法也是基于这种理解,而建筑本身也体现了一种能够让你加深理解的方式。这是我在瓦勒里欧·奥加提事务所学到的核心,我也将它带入了我自己的工作中。

S:让我们谈谈您的第一个作品吧——巴尔斯塔尔住宅(House in Balsthal)。我很喜欢您将降低首层标高的做法,使其低于室外地平,来访者因此获得了一个与周围环境接触的全新的视野。为什么您要选择这种半地下的做法呢?

F:营造与自然环境接近的空间并不是项目最初的想法——而是一个结果。让我讲讲我最初设计时的想法吧:我的本意是将两个迥异的空间并置于同一个建筑中,两者彼此互相依赖——从某种意义上说,每个空间又都显现了另一个空间的特质。当你在下面,也就是在建筑首层的时候,你会感受到某种特定的情绪;而当你上楼后,你则会有另一种非常不同的感受。变化的是情绪,不变的却是情绪发生的主体,以及一颗不断探索的好奇心。最终这栋房子其实是与那位来访者相关的。换句话说,尽管整栋住宅是通过空间的方式设计的,它却是关于人的,而不是关于空间本身的。空间仅仅是反省或者重新构建一个人自身存在的一种工具。

如前所述,这两个空间存在差异。我所设想的是首层空间是一种“动物性”的空间。它来自于某种恐惧心理,因为你完全暴露在一片未知的森林旁的无处藏身的全透明的空间中。与此同时,由于首层标高下沉了75cm,你又被环绕的泥土所保护。我想将其比作一个预认知的平面,在你来得及思考之前——一种心理时刻。这些感觉很简单,很原始,但这也是它们强大的原因。这是一个人无法掌控的空间——人只是周边景观的一部分。

上层空间则是相反的。这是一个以人为中心的空间,是一个竖向的、围合的房间,高6m,带框架的开窗。简言之,在这个空间内,人站在中间,望向一幅画或者风景,形成一种观者与其欣赏的风景面对面的关系。这是一种控制关系。此外,上层空间完全是人为设计的。一个矩形空间被两片墙切分成四个对等的空间——沿矩形中轴做两次切分。这是划分一个空间最为直接的手法,就像一个将军的做法。于是我们得到了四个相同的空间,人们并非通过走道抵达这些空间,而是径直从一个空间走到另一个——像巴洛克建筑中相互串联的房间序列(Enfilade),更准确地讲,像圆厅别墅的空间组织方式。景观和人的对话创造了空间。

“中心”是这个建筑设计中的关键点:在上层平面中,人是中心,在首层平面则无所谓中心,其本身就是一个均质的整体。或者说这个建筑是关于控制与不控制相互作用的结果。首层平面的所有元素,包括柱子以及楼梯的位置,都源于上层平面的布置,而这些元素对首层平面的空间毫无意义——它们只是恰好在那里。是一个体系吗?

F:我认为, “体系”是若干能被彼此唯一界定的元素的集合。我曾经喜欢创造这样的体系,它们是纯粹的、未腐败的(Uncorrupted)、精确的、几何界定的和已完结的。直到后来我才意识到,一个越是“完美的”体系,它就越是一个与世隔绝的实体。所以现在,我基本都在作截然相反的尝试,我试图建立事物与外界全面的联系。我认为以整体为参照物,事物的各个部分是密切关联和可以解释的。我也倾向于将自己理解为一个整体的一部分。因此,本质上我对于局部的“完美”不再有兴趣。我不确定“构成”一词是否恰当,但我希望通过这个概念来表达我创造事物“联系”的愿望(图3)。

S:建筑里的流线效率很高。每个空间都相互连接,彼此依存。对我而言它像是一台机器或者一枚瑞士手表。您在普林斯顿大学的演讲中曾经说过,您现在越来越多地关注“构成”(Composition),而不再是“体系”(System)。您认为您的第一个作品更像

S:2017年您被邀请参加芝加哥建筑双年展,您的参展主题是“不含隐喻的快乐”(Unconnotated Happiness)。通常来讲,人们感觉快乐必定会有一个缘由。您的主题听起来像是一个不可能完成的任务。您能解释一下为什么您想要在一个建筑展中做这么一场情感实验吗?

F:这和我们刚刚所谈的“构成”的想法是紧密相关的。你知道这就像宗教领袖(Guru)或者说佛陀(Buddha)。他们与世间万物平和地联系起来。他们表达出无条件的爱和快乐,并且不带偏见地以开放的态度对待所有的情感。这届双年展的口号是“创造新历史”(Make New History)。可是,正如我前面所说,所有建筑学的表达都与历史相关,因为所有的表达都会有某种含义,没有东西是天真的、纯洁的、全新的、未定义的和无隐喻的。在我看来,只有我的作品有这种可能,因为它的名字就叫“不含隐喻”!这是一种对鲜活的博爱的尝试。但是怎样才能实现这一想法,什么样的“雕塑”才能表达这份“不含隐喻的快乐”?你确实是对的,这是一个不可完成的任务,尽管我们的野心注定会失败,我们仍然努力去追寻它。我们尝试创造这样一个雕塑,尽可能地去除它所有的隐喻。这个作品不应该是极简的,或古典的,或当代的,或繁复的,或瑞士的,或美国的,或柔软的,或轻盈的。它应该只是它本身——能使你快乐并坦率地行走于这个世界的。

图3-1:巴尔斯塔尔住宅首层平面

图3-2:巴尔斯塔尔住宅二层平面

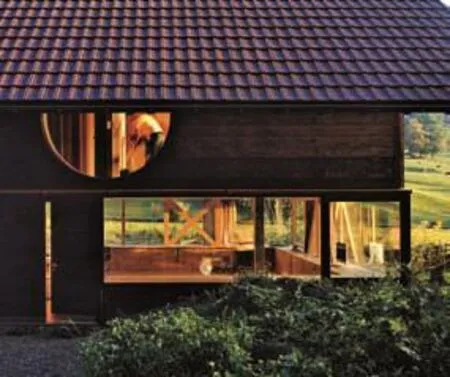

图3-3:巴尔斯塔尔住宅入口

图3-4:巴尔斯塔尔住宅外景

图3-5:巴尔斯塔尔住宅首层

图3-6:巴尔斯塔尔住宅二层

图3-7:巴尔斯塔尔住宅首层厨房

S:为什么要做这样不可完成的尝试呢?

F:通常来讲做事情有这么几种动力。第一种当然是为了去完成,去创造,以求达到新的物理状态。另一种动力是去推论,我们思考和写作的动力往往来源于此——其实这也正是我们在此次采访中所做之事。第三种动力则是去亲自探索,我认为这与“玩耍”(Playing)类似——我们不是为了达成某种目标而玩耍,而是出于好奇心,在这个过程中我们也收获美好的感觉。在最佳的情况下,它会把我们带入一种心理学家所说的“心流”(Flow)状态:在积极心理学中,心流也就是通常所说的处于巅峰状态。在这种精神状态下,一个人会完全沉浸在他所从事的活动中,不能自拔、忘我投入并格外享受。本质上,心流的特征就是完全沉醉于手头的事情,心无旁骛而达到物我两忘的状态。

我的游戏是去“创作一件不能引发人们任何联想的作品”。我从最初便知道自己无法成功,然而那种无能为力的奋斗对我来说却是一场令人愉悦的尝试。从理论上讲,这是一个非常个人的游戏,因此不该有任何适宜展览的作品出现。但我认为在现实中,这却非常吻合展览的要求,人们可以看到我是如何竭力去创造一件不带任何隐喻的作品。人们也会明白我是如何失败的,或者我是怎样在某种程度上取得了成功。

S:我非常赞同您关于心流的观点。我觉得您之前佛陀的比喻也非常有趣。不过佛陀似乎是远离世俗生活的,他们不像是生活在这个世界上的人。

F:“玩耍”是一种方法, “佛陀”并不是一种方法,而是一种状态。我同意你的观点,‘佛陀’是远离争端的,因此可以不为外界所动。倘若佛陀是入世的(in),那么他就无法保持纯真与独立。如果你是某物的一部分,你便无法保持中立。而最中立的状态则是不带任何隐喻。

实际上这是一种很美好同时也很不幸的现象。它让我想起自己十分喜爱的筱原一男设计的东京工业大学百年纪念馆(Centennial Hall in Tokyo Institute of Technology):当你在建筑首层时,你身处在东京的纷繁混乱中,此时的建筑平面也是杂乱的,而你是这座城市的一部分。一旦你去到建筑顶层,平面变成了可读的几何图形,此刻你可以俯瞰整个东京的纷繁混乱,可以指向它并理解它,不过你不再是它的一部分。正如,当你在阅读某项统计数据时,你也许能够理解它。但是当你身处其中时,你可以享受作为其中一部分的美好,然而你却再难以旁观者的角度来理解这项数据了。

S:我更愿意成为这个世界的一部分。当一个人死亡的时候,他自然会从这个世界消失。

F:我同意你的观点,不过我们仍可以在精神层面上进行反转。例如,我们可以在一大群人中感受人群的动态:当我们身处人群中时,我们可以将注意力集中在我们自己身上,让自己进入一种完全不同的状态,这样你能够短暂地记住之前那种身处其中的状态;然后我们可以再次回到人群中,又能回忆起相对应的抽离人群时的状态。我的许多设计项目都与这种另一面的记忆相关,它让我们意识到我所知道的那份最美的感觉:自我存在感。在许多项目中,我都尝试让来访者感受到他们自己的存在,实现手法便是创造不同乃至对立的两个世界。人从一个世界走向另一个世界的时候,往往在进入陌生的或者相反的世界时,他们突然意识到前一个世界。在两个世界间往返所带来的差异感让人在某个时刻感知到自己的存在。

S:我明白了,就像一枚硬币的两面。

F:是的,一面让另一面显现。当然,建筑师也可以利用有序的和谐或者细腻的情感来引发这种存在感。我认为卒姆托就是这样做设计的,日本建筑师也是如此,也许中国传统建筑也遵循同样的方式。

图5-1:哈里斯一号首层平面

图5-2:哈里斯一号外景

图6-1:哈里斯二号首层平面

图6-2:哈里斯二号卧室外景

图6-3:哈里斯二号外景

S:可能美食所带来的幸福感已将中国人从这些艰深的哲学问题中解救出来。我们就是纯粹的快乐。

F:真好!这有些类似于“不含隐喻的快乐”(Unconnotated Happiness)。食物是如何与此相关的呢?

S:例如当我做饭时,我可以感受到自我的存在。在餐桌上吃饭或者聊天的时候我也能够感受到自我的存在。我就是简单的觉得这个世界一切都好。

F:确实如此!这正是我希望用“不含隐喻的快乐”来找寻的东西(图4)。

S:我记得您在苏格兰哈里斯(Harris)一号项目中设计了两个非常不同的世界。一个是物质世界,它被一个巨大的环形限定在岩石界面上。另一个是精神世界,它被“最极致人工的空间”的概念所定义,也就是面向大海的半圆形空间。这是一件很令人震撼的作品。不过我记得您在一年后的哈里斯二号项目中,却作了非常不同的尝试。似乎您对建筑的理解和兴趣似乎发生了很大的改变。

F:是的,我认为它们是非常不同的项目。正如你说,哈里斯一号是关于两个不同空间的并置。哈里斯二号中,对立与对比的概念不复存在,而更像是一个零散的实体。通过哈里斯二号,我试图用一系列严格定义的条件去将我们的生活诠释为一种由好奇心引发的、连续的漫步。一个短接的连续空间环绕着带有工作室的内部庭院,并引导我们从一个空间走向另一个空间。所有空间都有清楚、明确的功能,内置的逻辑,以及与周围环境的特定关系——这种关系随着天气和太阳位置的变化而变化。永无止尽的环形漫步和日光斑驳的持续变幻,将空间碎片融为一个整体(图5、图6)。

S:我还发现您设计的苏黎世办公楼项目对您来说有着非凡的意义。似乎在您后来设计的所有项目中都能看见它的影子。

F:是的,我认为那个项目是我的第一件建筑作品。它包含着许多不断回流的想法,其中最重要的可能是同时说出“是”与“否”。事情是这个样子,但又不是这个样子;你在做某件事,同时又在做与此相反的事。我试图操纵人们对建筑的理解,这样来访者就会陷入一种令人迷惑的环境中。

让我迅速介绍一下这个项目吧。整栋建筑有4层楼,每一层楼都有特定的功能、空间和与周边公园的关系。一眼看去,这个建筑似乎是简单的“多米诺”板柱体系。但实际上这个建筑十分复杂。结构提供了三种基本的建筑与周边环境的空间关系。在建筑首层,由于柱子位于各立面中央,由此创造了与周边景观有着强烈联系的内部空间。在建筑二层,柱子位于平面的四个顶角,限定了一个具有更强边界感与向心性的空间。建筑顶层空间则被一分为四,每个空间都有其特定的对景。所有的楼层均由一对“孪生楼梯”连接起来,这对楼梯构成了建筑的核心筒,作为人在办公空间中常规移动的媒介的同时,这对楼梯也为人提供了隐秘移动的可能性。这个楼梯井打破了传统建筑中层层串联的空间序列,而是使得任意两个楼层都能相互连接,连接方式取决于人怎样使用楼梯井的开口。你可以从某一层走到另一任意层,而不需要经过中间层。尽管结构需求不尽相同,立面上所有的柱子都采用相同的尺寸,这使得其结构受力变难以理解。而与之相对,屋顶框架则是经典受力分析中为实现最大结构力矩的结果(图7)。

图7-1:苏黎世办公楼剖面

图7-2:苏黎世办公楼模型

图7-3:苏黎世办公楼模型正面

图7-4:苏黎世办公楼首层平面

图7-5:苏黎世办公楼二层平面

图7-6:苏黎世办公楼三层平面

S:我听说您在意大利博纳索拉(Bonassola)有一个永无止尽的项目。从您着手开始这个项目到现在过去了多少年了?

F:我们从2009开始设计规划,2015年开始施工,直到现在仍未完工。在欧洲,我们把快速完成的项目称为“中国项目”,我想博纳索拉项目也许就是终极的“欧洲项目”吧。这是一个带两个小房间的纯手工制作的保温混凝土建筑。这个房子面向大海,坐落在一个可能只比建筑大1m的基地上。这个项目令我十分兴奋,因为它没有“中间尺度”(Middle Scale)。由于花园特别小,你只能在非常贴近墙面的位置才能感知到这个建筑:纯手工制作使得混凝土上全是不平整的坑坑洼洼,仿佛一座巴洛克建筑,充满着各种细节与人为的痕迹。由于局促的基地尺度,你无法在一个适中的尺度像感受纪念碑一样来感知整个建筑,因此我说它的“中间尺度”是缺失的。然而,你却可以在非常非常宏观的尺度下来感知它:陡峭的地中海坡地上长满着柠檬树和橄榄树,蔚蓝的大海和几乎同样颜色的天空(图8)。

后记

一个拖了近10年仍未完工的小项目,就像是帕斯卡近些年来生活的缩影。想要完成一件令人满意的作品,除了要付出巨大的努力,还需要乐观的心态和耐心的等待。对于帕斯卡而言,不断创作的驱动力并不来自那个最终的结果,而是源于他对生命与世界的好奇心。帕斯卡曾说,他最快乐的时刻是他突然想明白一个之前怎么也想不明白的问题的时候。显然,对于沉醉于建筑世界的帕斯卡而言,每一个项目都意味着一个又一个尚未得解的问题。越是困难的地段,越是复杂的功能,越能激发起帕斯卡的好奇心与创作欲。在这样饱满的情绪中忘我的工作,往往会激发意想不到的设计。

不难想象,这样颇有些内向型和个人化的创作模式,并不一定符合竞赛评委或者私人业主的口味。但帕斯卡并未因此改变自己去迎合外界的需求,而是选择坚持自己的追求。

“今天现场评图的效果如何?”

“评委和业主又被我们的图纸吓得不轻。”

图8-1:博纳索拉住宅地下卧室层平面

图8-2:博纳索拉住宅首层平面

图8-3:博纳索拉住宅外景

图9-1:帕斯卡 · 弗拉默的其他作品——独屋酒店

图9-2:帕斯卡 · 弗拉默的其他作品——钢结构住宅研究

“我觉得业主肯定十分后悔邀请我们参赛。”

“有人看到图纸的时候突然就愣住了。”

的确,带着建筑师强烈个人意愿和实验精神的作品,往往更难得到人们的理解和青睐。然而这并不足以影响帕斯卡的创造激情,他仍然孜孜不倦地沉醉在建筑世界里,在一个个微小的设计细节间推敲反复。他的作品第一眼看起来有点像孩子的涂鸦,充满着童真和不确定。但这其实只是帕斯卡精心准备的一个玩笑。在真正设计的过程中,每根线条,每个尺寸甚至是每一个出现在人们眼前的元素,都经过了细致的比较和反复的推敲。记得有一次帕斯卡给我讲解巴尔斯塔尔住宅,他试图手绘建筑上层的平面,然而令我吃惊的是,他一下子记不起来平面是什么样的了,尽管这是他极为重要的作品。不过他并不着急,他先绘制了一个旋转楼梯,以这个楼梯一上一下两个开口作为参考,并以最有效率的流线设计原则,对称绘制出其余四个开口,而这四个开口依次对应上层平面的四个均分的房间,然后顺势从中心向边缘绘制四道隔墙,一分钟以后,上层平面便出现在了我的眼前。这不仅仅是一次设计过程的完整再现,更像是一场有理有据的数学推理。很显然,对于帕斯卡而言,这个建筑的价值并不仅仅在于它最终呈现的结果,更在于设计过程中作出决断的依据。

所以,一切似乎都只和这里所说的“依据”有关了,似乎只要能知道如何确定设计的依据并选出有价值的依据,所有的设计问题都迎刃而解了。但正如帕斯卡所言,如何了解自己真实的愿望并将相对应的价值传递给观者,是非常困难的问题,这可以是建筑师一辈子的工作。

从访谈中提到的作品来看,帕斯卡的每一个作品都有不同的设计依据。早期的作品比较内向,更多讨论作品本身,如苏黎世办公楼和巴尔斯塔尔住宅,以差异性的空间体验为主要设计依据。而近期的作品则更外向,更多讨论与外部世界的联系,如哈里斯二号,以与外界环境的关系为主要设计依据,如不含隐喻的快乐,以纯粹的情感体验为主要设计依据。

但是,帕斯卡没有任何固定的设计依据,各种全新的设计依据都是一次有趣的挑战,在持续不断的探索过程中,相应的作品也获得了独一无二的价值。帕斯卡对于自己仰慕的筱原一男曾有过这样一段评论,我想这段评价也可以用来描述他自己:“他的作品从来都不是关于构造或者功能,而是不断地赋予事物以某种价值” (图9)。

图片来源

文中所有图片均由建筑师帕斯卡·弗拉默提供