装饰

——一个问题的回归

[法]安托万·皮孔 文 Written by Antoine Picon

李昂 译 Translated by Li Ang

译者按:安托万 · 皮孔(Antoine Picon)教授, 法国建筑历史学家和理论家,2002年受聘于哈佛大学设计学院,教授建筑和技术的历史与理论(History and Theory of Architecture and Technology)的课程。2012 年受聘于洛桑联邦理工学院 (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL)至今。 皮孔教授的“从结构到装饰”(De la structure à l'ornanment) 课程是洛桑联邦理工学院环境与建筑学院(ENAC,EPFL)研究生的核心理论课之一。译者因兴趣使然,从皮孔教授所著的《装饰——建筑的政治性和主观性》(Ornament:The politics of Architecture and Subjectivity, 2013)继续进行深究。正文节选翻译了该书的序言(节选)和第一章(编译)。译者认为,书中所讨论的问题在中国当今的建筑大环境下尤为突出,而大型公共建筑经常作为城市“形象”以所谓抽象的文化隐喻,参数化等噱头进行习惯性装饰化的“包装”。与此同时,相关的建筑工业化建造支持与这些“包装”的匹配程度相对较低,特别是与参数化领域在建筑学上的突破之间有着越来越大的差距。近些年频发的与“装饰层”相关的建筑事故也在迫使人们反思,这种广泛存在的与结构逻辑分离的材料包裹趋势是否是主观性和政治性通过装饰在建筑学上的映射?

一、序言:建筑即装饰?

试问:建筑学是否终究还是一个和装饰相关的学科呢?甚至这种装饰只是关于装潢和陈设的。“好的建筑总是意味着要进行某种行为方式的暗示; 因为它总是影响我们的生活,尽管如此,也有一些例外,他们并不需要使其中任何人的行为和情感产生变化,就像面对着一件艺术作品,”伊斯兰艺术学家奥莱格·格拉巴尔(Oleg Grabar)[1]提出这个解读装饰的方式,格拉巴尔认为“建筑才是真正的装饰……没有它,生活就会失去质量。建筑使得生活更加完整,可它既不是生活,也不是艺术。”对于设计师来说,是对这两者的装饰,而这个想法令人感到深深的不安。之所以产生这种感觉,可能其中的一些事实是造成了20世纪早期传统装饰的消亡,就好像它暗示的建筑学科的概念在几个世纪的宽容之后对装饰突然变得无法忍受。

让我们从承认当代建筑中装饰的回归开始。从专业期刊到学术文章,开始广泛回应这种再次出现的现象,仿佛现代主义不愿意承认装饰重要性的特质终究要被逾越。电脑在其中所扮演的角色也得到了认可。设计软件使建筑师能够使用纹理,颜色,图案和拓扑进行高度的装饰。然而,除了与数字工具和文化的传播有明显的联系外,这种演变的意义还不是很明确。它对建筑学的长期影响是什么?该学科的未来在于装饰层面的建构设计?建筑学如果简化为只剩下表皮的设计是否可取?有一点是肯定的:装饰是一个微妙的话题。

如今的争论反映了这个在西方建筑传统中长久以来的问题。一方面,自文艺复兴以来,建筑师便一直坚持装饰需要从属于整个建筑组织当中。装饰在现代主义时期的消亡可以被解释为对这种欲望的极端形式的禁止。另一方面,装饰在很久之前便被视为建筑学基础的核心。然而,现代主义出于对装饰的禁止,可能会出现某种被迫的尝试,来抵消建筑学科内可能对装饰问题的纠缠不清而令人产生的不安感。而这种不安感如今又回来了,混杂着忧虑和兴奋。

尽管有了这些历史共鸣,我们如今所称的装饰却显示出了与之前装饰含义的差别。这种差别可能会导致人们对这种所谓“回归”定义的排斥。然而,这种过去和现在之间的连续性可以通过两条线索进行阐释:其一包含主观性,其二包含政治性。

装饰由不同个体,建筑师,艺术家和工匠设计和创造。即它适用于建筑师以外的人群,从委托方到普通路人。如果不考虑其生产过程以及新纳入的各种主题,装饰便不能被理解。

虽然“回归”这个概念似乎暗示着一个巨大的历史维度,却不能总是从这个角度对其进行研究。除了与约翰·拉斯金(John Ruskin)或戈特弗里德·森佩尔(Gottfried Semper)的肤浅类比之外,人们几乎都专注于研究在数字化背景下正在发生的事情,而不关注连接过去和现在的线索。与后现代主义形成鲜明对比的是,这种表现主义的态度实际上是当今建筑学自身探讨的一个主要特征。 1978年出版的雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)的《癫狂纽约》(Delirious New York)[2]事实上是基于建筑史和城市史的最后一批有创造性启发的重要理论之一了。直到最近,在数字化革命的研究中,历史探讨的维度也非常有限,即使像马里奥 · 卡尔普(Mario Carpo)[3]或莱因霍尔丁·马丁(Reinhold Martin )这样的学者已经探索过装饰与相对早期历史,即从文艺复兴时期印刷机的发明到20世纪五六十年代控制论转变的关系。尽管之前提到的一系列寻求节能的尝试,但表现主义仍然在可持续性研究领域占据着至高无上的地位。

现在已经到了打破这种状态的时候了,而装饰也许是最好的机会之一。这种机会并非来自于过去和现在之间的直接连续性,而是来自于曾经被称为的装饰和现在在我们眼前的装饰类型之间错综复杂,几乎迷宫般的一对概念之间的相似性和差异性。可能与人们的想象相反,当下不是过去的单纯延伸,而似乎是源自对其某些要素的复杂重译,因而对相应的连续性和非连续性需要仔细分类和加权,历史同时也显示出了更高的价值。20世纪30年代著名的法国历史学家团体编年学院的联合创始人马克·布洛赫(Marc Bloch)[4]曾经宣称历史必须传达一种“专横的变革感”,而过去和现在之间关系的复杂性是完成这一使命的先决条件之一。同时,只有带着似曾相识的感觉才能认识到已经发生改变的事实,这也表明了当下事件与之前的历史时刻相关的潜在线索。只有当它探索这种变化和永恒的共存状态时,才能从中吸取教训。这正是我们在努力尝试探讨建筑装饰回归的动机。

建筑作为媒介和历史进程实际上是相互关联的。简而言之,建筑的实践需要历史的反思,即使在某些时期需要的敏感程度低于其他时期。在过去的二十年里,建筑与历史之间的关系再次跌入低谷。为什么会有这样持久而波动联系的存在?答案可能在于建筑学的强大的自我参照特征。到18世纪中叶前,在艺术界的模仿学说仍然盛行的时代,理论家们经常指出,虽然绘画和雕塑模仿自然,但建筑有模仿自身的倾向。建筑学部分基于对其既有成就以及自身缺陷的反思。现代主义并没有打破这种自我反思的倾向,而现代主义建筑本身已经成为必须重新置入新意义的遗产。

人们也可以认为,建筑学可能会更准确地被描述为一种传统而不是一门学科,一种始终存在的,非静态的传统。这意味着每个阶段的继承,同时也伴随一定程度上的遗失,这是为向前发展而付出的代价。有时,被视为理论和实践的结合的某些部分可能会迅速过时,而其他部分则维持不变甚至被强调。另一些时候,长期被弃用或者被忽视的部分也会恢复或重新出现。这两种情况都适用于装饰。它在20世纪初及以后的几十年里几乎消失了。而现在正在令人惊讶地回归。

在探索这种遗失与传承交错进行的过程中,历史起着至关重要的作用。其任务的一部分在于解构建筑学科误区,在整个演变过程中坚定地追求相同的目标。而这门学科的目标已经改变,就像它同样改变的一些要素和概念一样。例如,在现代主义出现之前,装饰代表了建筑设计的基本要素,而非空间。而如今,我们正在观察这种戏剧性的逆转,装饰的回归和伴随其回归一并减弱的现代主义对空间的痴迷。

建筑的神奇之处在于其不断变化的理论和实践模式下面存在一个不可撼动的核心。历史的作用就是通过对其的轻触来证明这种魔力,而不是产生学科研究范畴中的规范性表达。与此同时,许多建筑仍然与建筑学科无关——因为它们不是由建筑师设计的,与所谓的与建筑理念关系不大——建筑学好像只是是附加在结构上的那一部分,比如服装、妆容,甚至是香水,这些所有与身体相关装饰物的表达。这个令人不安的事实暗示了这个学科的另一个特征:廉价和不稳定性与建筑永久性公开较量中形成了鲜明的对比。廉价和不稳定性对于建筑施展魔力也是必不可少的。装饰性位于区分魔力与幻灭,魔力与理性的边界上。它使得建筑学动摇,也因此反复出现了与音乐的类比。一方面,装饰通过帮助勾勒出建筑物的整体组织使其指向永久性;另一方面,它显示出导致这种模糊联系的崩塌趋势。作一个不寻常的比喻,装饰总是标志着一个门槛;它似乎是一种用来交换的结构,而不是一个静态的实体。尽管现代主义试图让我们相信完全相反的一面,但装饰,是否仍可以使我们确信一些建筑学中绝对必要的核心问题?

二、一个问题的回归

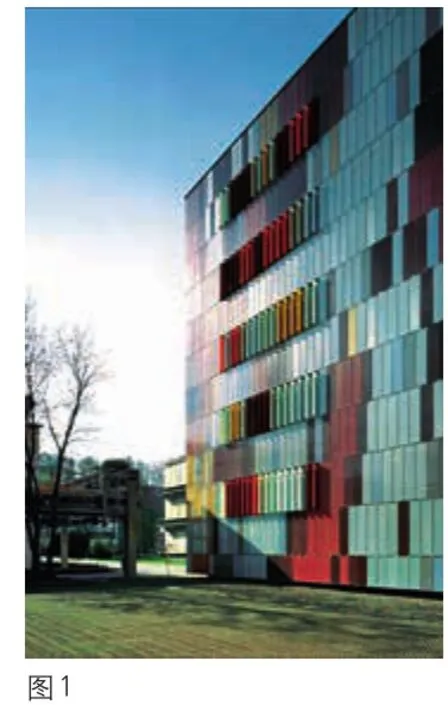

在过去的10至15年间,装饰或者说颇具装饰性的实践在建筑学领域上显著地回归了。这种回归包括很多种形式。譬如可以看到赫尔佐格和德·梅隆(Herzog&de Meuron)在埃伯斯瓦尔德(Eberswalde)技术学校图书馆(1997年)所使用的重复丝网印刷照片表皮与绍尔布鲁赫·赫顿(Sauerbruch Hutton)在波灵戈·茵戈尔海姆(Boehringer Ingelheim)药理学研究实验室(2002年)(图1)的彩色立面表皮不同的装饰方式。同样,尽管对螺旋纹样有着共同的兴趣,但伊万·道格拉斯(Evan Douglas)为布鲁克林“优选超市”(Choice Market)的咖啡馆(2010年)(图2)设计的巴洛克式吊顶遵循的设计原则与FOA(Foreign Office Architects)在莱斯特设计的约翰 · 路易斯(John Lewis)百货公司(2007年)(图3)的表皮逻辑却大相径庭。

1.当代建筑的装饰复兴

这种多样性使得装饰的回归更加引人注目。这个建筑学科内的重要问题一直受到理论家和建筑实践者的普遍关注,并已经在诸如格雷·林恩(Gray Lynn)的 “装饰的结构”(The Structure of Ornament)或罗伯特·列维(Robert Levit)的“当代‘装饰’:被压抑符号性的回归”(Contemporary“Ornament”: The Return of the SymbolicRepressed)[5]等文章中讨论过。同时也催生了诸如法希德·穆萨维和米歇尔·库伯(Farshid Moussavi and Michael Kubo)的《装饰的功能》(The Function of Ornament)(图4)或安德烈·格莱尼格(Andrea Gleiniger)和乔治·瓦赫里奥提斯(Georg Vrachliotis)的《纹样:装饰,结构和行为》(Pattern Ornament,Structure, and Behavior)等著作,都试图从这次装饰的复兴中进行系统的反思[6]。

为了充分抓住这次复兴中不同寻常而激进的特点,我们有必要牢记现代主义建筑几乎从一开始就怀疑装饰。在1929年的著名文章“装饰与罪恶”(Ornament and Crime)中(图5),维也纳建筑师阿道夫 ·路斯(Adolf Loos)曾经把装饰贬低为不必要的,幼稚的,甚至是“犯罪的”。路斯说[7]:“文化的发展与从日常使用的物品中去除装饰是同义的。既然声称了是“日常使用的一部分”,现代主义建筑便希望抛弃装饰作为对过去的不妥协。路斯大多数支持者在开始时都效仿他的言论提出宣言:“装饰和我们的文化之间不再有任何的有机联系,装饰不再是我们文化的表现”[8]。除了试图成为日常使用的一部分,现代主义建筑也渴望重新接触机器时代并与之建立联系。从这个角度来看,装饰注定成为过去。

图1:绍尔布鲁赫 · 赫顿(Sauerbruch Hutton),波灵戈 · 茵戈尔海姆(Boehringer Ingelheim)药理学研究实验室,比伯拉赫, 德国, 2002年

图2:伊万 · 道格拉斯(Evan Douglas),“优选超市”(Choice Market)的咖啡馆,布鲁克林,美国,2010年

图3:FOA(Foreign Office Architects),约翰 · 路易斯(John Lewis)百货公司, 莱斯特, 英国,2007年

而这种大范围的声讨并不意味着装饰完全从现代主义建筑中消失。相反,它仍然以不同的形式出现,例如,在密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohe)的巴塞罗那馆(1929年)(图6)中使用大理石和玛瑙等珍贵材料; 以及后来在伊利诺理工学院(1958年)或是柏林国家美术馆(1968年)的细节处理。这些构造细节不禁让人联想到几乎所有主要现代主义建筑师的传统工作语汇。特别是在第二次世界大战后,现代主义终于在文化上占据主导地位,而这种统治性地位为新的装饰语汇创造了一个全新又默契的纵容条件。

在勒·柯布西耶(Le Corbusier)的后期作品中,混凝土模板所留下的痕迹也应归于这种“新装饰”的语汇; 事实上,这些痕迹是希望观众能从中意识到工人在建造期间的过程。同时,这种方式又强烈地让人联想起19世纪英国理论家约翰 · 拉斯金(John Ruskin)提到过装饰的一个关键作用[9]。以此来看,柯布西耶在马赛公寓(1952年)(图7)和菲赫米尼-维赫(Firminy-Vert)集合公寓(1967年)的入口处作为装饰性元素的尺度人更能说明这一点。

在《装饰的功能》一书中,法希德·穆萨维和米歇尔·库伯(Farshid Moussavi and Michael Kubo)表示自己意识到这种现代主义建筑的装饰性倾向。除当代的实践外,他们还引例弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)在约翰逊(Johnson)石蜡公司塔楼(1950年)使用的节奏性带状立面分割,以及耶鲁校区,由戈登·邦沙夫特(Gordon Bunshaft)设计的拜内克(Beinecke)古籍善本图书馆(1963年)(图8)中半透明大理石[10]的惊艳演绎。其实他们可以罗列更多的案例,比如由法国建筑师罗兰·西姆内(Roland Simounet)于1983年设计,用砖的装饰性砌法进行表达的里尔现代艺术博物馆[11]。

图4:《装饰的功能》封面,希德 · 穆萨维和米歇尔 · 库伯(Farshid Moussavi and Michael Kubo),阿克达出版社(Actar)出版,2006年

图5:一张阿道夫 · 路斯(Adolf Loos)在维也纳关于“装饰与罪恶”讲座的海报,1913年

图6:密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohe),巴塞罗那德国馆,1929 年

但在引用这些例子的同时应避免过度泛化。而约翰逊石蜡公司和拜内克古籍善本图书馆的设计师也都没有公开承认其设计具有装饰性的特征。当建筑完工时,装饰也已经正式被认为属于过去,就像勒·柯布西耶在《走向新建筑》[12]中那个著名的将建筑和装饰与女式帽子上的装饰性羽毛的类比。总之,正如肯尼斯·弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)所坚持的,现代主义的装饰实践仍然是追求建筑空间下的次要问题,但这种追求通常与构造方式的建构尝试相关[13]。在现代主义者的设计中,被定义为对空间生成有贡献的结构元素表达方式,对那些路斯谴责下幸存的零星装饰语汇而言,显得更为重要。

在20世纪70年代和80年代之交,后现代主义开始明确地重新提出装饰的问题。正如批评家查尔斯·詹克斯(Charles Jenchs)所说:“站在现代主义的角度,多色画法、隐喻、幽默、象征和习惯被放在了指标上衡量,所有形式的修饰和历史参照也都被宣称为禁忌。”[14]为了挽救他们预感到的建筑学戏剧性的自我毁灭,里昂·科里尔(Leon Krier)等建筑师甚至试图重新使用古典柱式。然而对那些出于反对现代主义缺陷,大多数理论家和建筑实践者所付诸的实践而言,装饰仍然是象征主义和符号化之后的次要问题。它虽然体现了某种建筑与其受众重新建立联系的一种方式,然而它绝非是唯一的途径。因而,即使被詹克斯列为现代主义禁忌的关键词,装饰也不会成为后现代讨论的中心。故而它在柯林·罗(Colin Rowe)、阿尔多·罗西(Aldo Rossi)或罗伯特·文丘里(Robert Venturi)的作品中扮演了不那么重要的角色,即使后者在《从拉斯维加斯学习》(Learning from Las Vegas)中引用的“鸭子”和其他广告牌标志中触及了装饰性层面的问题(图9)。而类型学,构成及他们符号化潜质成为当时更为紧迫的问题。

图7:勒 · 柯布西耶(Le Corbusier),马赛公寓,1952年

图8:SOM/戈登 · 邦沙夫特(Gordon Bunshaft),拜内克(Beinecke)古籍善本图书馆,耶鲁大学,纽黑文,康涅狄格州,美国,1963年

图9:“凯撒宫(Caesars Palace)的标志和雕像”,照片上是罗伯特·文丘里(Robert Venturi)、丹尼斯·斯科特·布朗(Denise Scott Brown)和史蒂文·伊泽诺尔(Steven Izenour),《向拉斯维加斯学习:建筑形式领域中被遗忘的象征主义》,1972年

图10:瑞伊 · 克莱因(Ruy Klein),克莱克斯一号(Klex 1),装置,纽约,2008年

图11:马克-安托万 · 洛吉耶(Marc-Antoine Laugier), 《艺术论》第二版首页 ,1755年

图12:赫尔佐格和德 · 梅隆(Herzog&de Meuron),德扬(De Young)博物馆(表皮机理),旧金山,2005年

图14:戈尔杰-凯普斯(Gyoergy Kepes),刊登于凯普斯的《艺术和科学中的新景观》中,为诺伯特 · 维纳(Norbert Wiener)在《自然界的纯粹图案》的文章中提供的插图,1956年

可以看到,如今装饰的全面回归实际上与计算机在20世纪90年代中期开始的建筑行业中的大规模应用密不可分。由格雷格·林恩(Greg Lynn),哈尼·拉希德(Hani Rashid)和斯科特·马博(Scott Marble)在哥伦比亚大学共同创立的“无纸设计工作室”,明确标志着一个转折点,设计软件和计算机辅助制造已经开启了全新的装饰方式。同时也使得依靠前所未有的便捷来生成纹理和图案成为了可能,任何了解如何使用计算机的人都可以生成复杂的几何图形。随后而来的3D打印机、激光切割机、铣削机和刨槽机,简化了复杂装饰元素的实现的过程[15](图10)。

然而,整件事情中更深刻的驱动力,不仅仅是工具上的便利。正如当今普遍的情况,数字文化在建筑学中的兴起,伴随着对建构尝试愿望的弱化和对表面的重视程度的提高[16]。在许多当代项目中,表皮似乎比结构重要得多。在弗兰克 · 盖里(Frank Gehry)的项目中,譬如毕尔巴鄂古根海姆(Guggenheim)博物馆(1997年)或洛杉矶的华特·迪斯尼(Walt Disney)音乐厅(2003年),他用了也许是最引人注目的表达方式证实了这种趋势,同时我们在其他许多案例中也可以观察到类似的倾向。

这一演变与广泛的技术和程序化的革新有关。在技 术方面,伴随着可持续发展对新能源和环境的要求,建筑学讨论的前沿已经聚焦在建筑物的边界。而如今建筑的结构构件内部的应力分布问题比起其内外之间的热量交换和光的处理问题变的次要。程序化的革新支持了建筑表皮技术化的特征,然而这种表皮往往与内部空间无关,而是需要尽可能允许灵活地、周期性的功能切换。人们正面对着越来越多“空白”的建筑类型:那些不考虑外部和内部之间的有机关系的品牌门店,商场,甚至博物馆。在这种情况下,“建筑师的角色越来越专注于外部维护的设计,却将内部空间留给其他设计师”[17]。

迫于可持续性或程序化要求的压力,装饰是否仅仅成为了建筑消失危机的解药?毕竟,这不是建筑学第一次以装饰小屋的概念来界定自己。在18世纪下半叶,新的功能问题兴起时,像马克-安托万·洛吉耶(Marc-Antoine Laugier)这样的理论家已经给出了一条出路。对洛吉耶而言,建筑是以原始小屋为原型,通过修饰将其构造原理转化为石构发展而来[18](图11)。所以,是否应该以类似的角度阐释当代装饰的回归问题?抛开这个肤浅的类比,盛行于18世纪洛吉耶和他的原始小屋的装饰概念与当代对这个词的理解之间存在着更深层次的差异。而这样的差异性应该让我们对当代建筑学争论时可能会经历的似曾相识感保持谨慎。

2.纹理、图案和拓扑:不同的装饰方式

在数字工具的影响下,如今的装饰确实呈现出一系列新的特征。首先,装饰通常位于建筑表面的肌理中,而计算机实现了其在屏幕上接近真实的表达,从而将其转化为设计中重要的一部分。虽然肌理一直是建筑学的一个重要方面,但数字技术使其成为一个更加自主的部分,从设计过程的起点就开始凸显它充满明确装饰性的特征。此外,正如斯蒂芬 · 佩雷拉(Stephen Perrella)指出的那样,计算机软件使图像在任何表面形成肌理成为了可能,从而模糊了肌理和图像之间的差别[19]。在这个关联方式下,引发了从“像素化”扩展到“壁纸化”的装饰性实践。在从旧金山德扬(De Young)博物馆(2005年)(图12)到明尼阿波利斯沃克(Walker)艺术中心(2005年),赫尔佐格和德·梅隆广泛应用了像素化肌理的技术。同时,弗朗西斯·索勒(Francis Soler)在法国巴黎文化部外的银色幕墙(2004年)(图13)为装饰壁纸化提供了很好的例证。其包裹在建筑外表的抽象纹饰,实际上是通过对朱里诺·罗马诺(Giulio Romano)的文艺复兴作品进行计算机辅助变形的结果。

其次,与伊斯兰装饰相反,过去在西方装饰传统中扮演相对次要角色的纹样模式如今似乎成为了当代项目中最常见的形式之一。当代建筑装饰的许多案例都是基于图案和其相关应用,例如镶嵌,以及FOA在2005年爱知世博会西班牙馆使用曲面细分。从20世纪50年代开始,许多事务所中就出现了试图将计算机文化与艺术方向的控制论和设计联系起来的这种模式。例如,以这种模式作为核心,在戈尔杰-凯普斯(Gyoergy Kepes)的图像中试图将信息和我们环境中可见的机体编织起来(图14)。在他1956年完成的《艺术和科学新景观》(The New Landscape in Art and Science)中,他也将诺伯特·维纳(Norbert Wiener)这样的控制论学家与理查德·纽特拉(Richard Neutra)这样的建筑师并置在一起[20]。与这些开创性实验的局限性特征相比,如今的不同之处源于建筑立面上使用图案表达的普遍性,而计算机软件也大大促进了这种扩散。随着设计师自己通过变形,平铺和镶嵌来操作复杂图案变为可能,它们便构成了当代装饰实践的基础之一。

最后,立面的特定运动趋势也可以变成装饰性的。拉斯·普布洛伊克(Lars Spuybroek)在里尔的佛里之家(Maison Folie)(2004年)(图15)以柔和的曲线表达充满了近乎巴洛克式的流动感。这充分说明了如今的设计师运用格雷格·林恩的表达方式便可以轻松驾驭复杂几何和“动态”的形式[21]。普雷斯顿 · 斯科特 · 科恩(Preston Scott Cohen)的特拉维夫艺术博物馆(2011年)扭曲运动的立面也可以用这种方式解读。而它内部的中庭像是建筑的另一个立面,这个有“天光”的中庭更清晰地反映出了装饰方式的改变(图16)。除了肌理和图案外,拓扑结构也是当代装饰语汇的一部分。

除了这三种有明确定义的可能性之外,还出现了一系列混合类型的装饰实践。如迪勒、斯科菲迪奥和伦弗罗(Diller,Scofidio + Renfro)设计的波士顿当代艺术学院(2006年)虽然连续褶皱的图形原则上属于拓扑,但它通常被简化为更加图形化,图案化的解读。在许多情况下,结构元素也倾向于获得装饰性特征,这通常与其自身从所谓的笛卡尔的框架中解放出来的欲望有关[22]。PTW建筑事务所(PTW Architects)设计的中国国家水立方游泳中心(2008年)(图17),运用了沃罗诺伊(Voronoi)棋盘镶嵌图案和维尔瑞·费兰(Wearie-Phelan)结构,是结构和装饰之间边界模糊实践作品的代表。在水立方旁边,是由赫尔佐格和德梅隆设计的奥林匹克体育场(2008年),也被称为“鸟巢”,从中可以看到这些传统上独立要素之间的混淆。它的网状曲梁系统中,一些梁承重,一些不承重,从而成为一种令人惊讶的装饰性转变,同时对传统结构的解读形成了障碍,就好像传统的建构原理不再重要一样。

由于经常使用复杂的几何图案和镶嵌手法,当代数字化生成的装饰图案有时会让人联想到伊斯兰纹样。例如,扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)在马萨(Marsa)迪拜住宅项目(2005年)(图18)中,明确地借鉴了这样的联想,而且完全在探索其本身成为设计主题的可能性。此时,我们更愿意承认当代装饰与西方自文艺复兴时期始的装饰传统之间的差异,即与长期主张以罗马建筑师和工程师维特鲁威的理论为传统,从研究古代纪念碑中得到的实践灵感方式的差异[23]。维特鲁威的传统在19世纪发挥了极大的影响力,如果考虑到上文提到过的现代主义建筑的一些装饰性实践,其影响力甚至不止于19世纪。

我们在此不讨论欧洲中世纪以及他们对装饰的处理。罗马式和哥特式只有在工业时代复兴的时候才会出现,这某种程度上归功于文艺复兴时期出现的建筑和建筑装饰的概念。而新罗马式和新哥特式并非罗马式和哥特式,而是中世纪的参照,文艺复兴和巴洛克式的建筑传承以及19世纪特别关注点之间的混合。值得再次声明的是,维特鲁威传统和对希腊罗马建筑的重新诠释代表了我们真正的出发点。

当今的装饰与在维特鲁威传统框架内盛行的概念之间的差异,实际上要比肌理,图案和拓扑的重要性更加深层次得多。在文艺复兴时期和巴洛克式建筑中,装饰品很少覆盖整个建筑物的正面或是内部。它通常集中于某些关键点。进入19世纪,其中一些关键点与建筑柱式的运用直接相关。即使柱式没有进行纯粹的审美表达,譬如当柱子被用于真正的承重功能时,他们也装饰着大量精致复杂的线脚,雕刻错综复杂的柱头和饰纹。然而,即使是最具装饰性的外墙也必须进行克制。过度的装饰威胁着装饰本身的基本功能,即加强建筑秩序的主节奏,而不是仅仅在其表面施以装饰层。正如17世纪法国画家尼古拉斯·普桑(Nicolas Poussin)在他的一封信中所解释的那样,人们不得不摆脱“装饰品的困扰……(它)的发明只是为了削弱普通建筑的棱角”[24]。

图15:拉斯 · 普布洛伊克(Lars Spuybroek),佛里之家(Maison Folie),里尔,法国,2004年

图16:普雷斯顿 · 斯科特 · 科恩(Preston Scott Cohen),特拉维夫艺术博物馆,以色列,2011年

图17:PTW建筑事务所(PTW Architects),CSCEC + Design and Arup,中国国家水立方游泳中心,北京

图18:扎哈 · 哈迪德(Zaha Hadid),马萨(Marsa)迪拜住宅大楼项目,2005年

而每个原则都有他的例外。在许多时候,这种应有的克制没有得到遵守。意大利莱切圣十字巴西利卡立面的上半部分(1695年)(图19)便不符合这种主导性的约定。而许多拉丁美洲的巴洛克式教堂的装饰就显得更为繁盛。它们的外观看起来像过度装饰的祭坛,其间找不到一处没有进行过装饰的方形支撑。乔凡尼·巴蒂斯塔·皮拉内西(Giovanni Battista Piranesi)在他的一些极端作品中,譬如他1769年的《壁炉与住宅其他要素的不同装饰方式》(Diverse Manners of Ornamenting Chimneys and All Other Parts of Houses)(图20), 以毫无拘束的想象力来拒绝清醒。然而这样的例外并不能够使先前普适的规则失效:装饰被认为是一系列不连续的点缀,而并非是无处不在的。它们的分布并不能与作曲类比:不连续的音符不过是意味着产生连续的情感和感染力。

除了根植于维特鲁威至高信条上柱式与比例的那些理论依据(图21),或是18世纪末开始取代文艺复兴和巴洛克时期的柱式与比例而获得至关重要地位的建筑构成[25],这个进程中也有出于实际考虑的原因。由于往往需要由专业工匠进行雕刻,装饰是劳动密集的也是昂贵的行为。它的成本有助于控制肆意使用装饰的诱惑。

图19:意大利莱切圣十字巴西利卡,意大利,建于1695年

图20:乔凡尼 · 巴蒂斯塔 · 皮拉内西(Giovanni Battista Piranesi),埃及风格的壁炉,摘自《壁炉与住宅其他部分不同装饰方式》(Diverse Maniere d’Adornare I Cammini ed Ogni Altra Parte degli Edifizi), 1769年

图21:朱利亚诺 · 达 · 桑迦洛(Giuliano da Sangallo),建筑细部和丘比特的研究(Studi di particolari architettonici e piccolo putto, Codice Vaticano Barberiniano 4424.)

当新材料能够大规模生产装饰性构件时,这种由合理的节约主导的模式便受到了潜在的威胁。 19世纪的陶制和铸铁装饰为许多美国办公建筑提供了全新的重复增殖的装饰可能。大量资产阶级的内外过度装饰加强了这种不安。使我们很快注意到,这种不安与建筑师和业主进行建筑创作时个人的心理错误期待直接相关,就像是一个需要强力治疗措施的文明病症状。

这种即将到来的危机源于路斯激烈谴责的,他所认为的19世纪遗留中的装饰狂欢 ,并没有导致装饰品可能会变成一种普遍肤浅的状态。然而,这恰恰正是当今装饰回归时的状态。在大多数情况下,肌理,图案或拓扑形成的装饰以表皮的整体包裹的形式出现。

而且,这种普遍性通常与装饰的另一个特征结合在一起:不可能在没有装饰的情况下想象建筑的围护结构。这种不可分割性与当代装饰的类型有一定的关联; 肌理,图案和拓扑结构作为一个整体形成了建筑的表皮。而这同时也与制造技术有关。无论是经过雕刻,铣削还是压制,如今的装饰往往在外表上就显示出他们与结构的密不可分。

这种不可分离性可能会被认为是一个次要的问题,但实际上它代表着对长期传统思维的深刻背离:传统理论上将装饰看作是和建筑物的结构分开的部分,而且在很多实际情况下亦是如此。对于帝国时期的罗马人来说,通常与地板、墙壁和天花板相接的物体形成了装饰物的定义,如珍贵的大理石、雕像、花瓶和灯,与结构元素相反,必要时可以拆除,但比单纯的家具要难以移除[26]。

同时,传统装饰一般被视为普通建造与建筑艺术作品之间差异的标志。装饰甚至使得建筑学几乎可以被定义为对基本结构进行装饰的艺术。维特鲁威的柱式和比例也需要装饰及与其相应的效果,以便能进行充分的表达。洛吉耶在18世纪下半叶重新唤起了一个古老的概念,聚焦于装饰的重要角色:以建筑物的装饰艺术作为对建筑学特征描述。

这导致了可能被称之为传统装饰的悖论,即装饰在实际附加部分中更加不可或缺,但同时人们可以想象出一座被除去装饰的建筑物。这种自相矛盾的状态也具有哲学层面的意义,即自身在词源中的表达。例如,装饰的拉丁词汇“ornamentum”与动词“ordino”共享词源,这意味着组织,梳理秩序,就像装饰,任何精心构思过的装饰都表达了事物的基本秩序[27]。另一对词“化妆品”(cosmetics)和“宇宙”(cosmos )恰恰证明了装饰和秩序之间的这种神秘的亲缘关系。两者都源自希腊动词“kosmein”,意思是装饰以及安排。而真正令人担心的是,如同面部化妆,对现实肤浅廉价覆盖后的外观与它薄薄的面纱下呈现的深层结构之间的亲密关系。

从哲学的角度来看,装饰是附加物特征定义下令人不安扩充能力的证明,雅克·德里达(Jacques Derrida)在诸如《论文字学》(Of Grammatology)等著作中对此有过出色的分析[28]。根据德里达的观点,扩充既不是外在也不是内在的,在哲学意义上这样的术语既不是偶然的也不是本质的。它代表着一个矛盾的临界点,即西方思想中特有的无限期分化过程的可能,尽管哲学一再试图在非结构与结构,意外与必要之间建立清晰的层级。通过其附加又不可或缺的特点,装饰挑战了这种层级的划分。事实上,建筑师对装饰的态度是试图在两种相反的方式之间取得平衡,这种态度体现了装饰这种令人不安的存在模式。一方面,他们不得不承认装饰严格意义上并非是结构性的;另一方面,他们试图以其整体的结构和比例将其定义为与建筑基本交接关系中的一部分。尽管在帝国罗马时期,装饰即滥用装饰物的观念已经开始盛行,但维特鲁威(Vitruvius)本人也试图加强装饰这一定义的限制性[29]。创造并放任这个关键的问题与装饰定义模糊不清的后果是分不开的。

图22:奥古斯特 · 舒瓦齐(Auguste Choisy), 多立克(Doric)柱式的起源,摘自《建筑史》, 1899年

图23:卡尔 · 弗里德里希 · 辛克尔(Karl Friedrich Schinkel),1836年在柏林建筑学院(Bauakademie)的立面的陶板装饰,摘自建筑设计汇编(Sammlung architektonischer Entwürfe),1858年

图24:卡尔 · 弗里德里希 · 辛克尔(Karl Friedrich Schinkel),1836年在柏林建筑学院(Bauakademie)的立面的陶板装饰,摘自建筑设计汇编(Sammlung architektonischer Entwürfe),1858年

图25:路易斯 · 沙利文(Louis Sullivan), 温赖特(Wainwright)大楼,圣路易斯,美国,1891年

由于模糊了非结构性和结构性之间的差异,装饰正在扩充的状态暗示着其并不完全对应建筑要素中某个完整的类别。换句话说,这种类型某种程度上既可以是装饰性的,从另一个角度看也可以是结构性的。由此来看,柱子有时被作为建筑最重要的装饰来看待,有时又可以作为基本结构构件。这种矛盾心态在阿尔伯蒂(Alberti)的时期已经出现了,他的柱子既是“墙的加强构件”,又是一种装饰。并且,由鲁道夫·威特科尔(Rudolf Wittkower)在“人文主义时期的建筑原则”(Architectural Principles in the Age of Humanism)一文中提出,其中他谈到阿尔伯蒂“对柱子不一致的表达”[30],同时也解释了从阿尔伯蒂到戈特弗里德·森佩尔(Semper),建筑理论家几乎从未试图将装饰按构件和元素的统一归类的原因,而是更愿意承认是对被支撑构件与其支撑物之间的进行的一系列甄别后的产物。而建筑物中的许多构件和元素既可以作为被支撑构件也可以作为支撑物出现。

正如传统装饰填补了建筑的肌理一样,建筑学本身长期以来被解释为对建构的补充。因此,如果我们在再次回到德里达的论证,哲学就会遇到迷人而令人困扰的问题[31]。一方面,建筑学似乎具有明确的基本特征;另一方面,这一基本特征又受到附加装饰的威胁。当结构不再限于单一方面的呈现,建筑表现便开始出现。值得注意的是,如果回到原始小屋的虚构隐喻,结构转变的过程恰恰是从木构被转译成石构的开始的,而这个过程当中除去了一些构件原本的建构功能,从而导致了结构和装饰间的张力以及建筑美学自主表达的可能性。对于维特鲁威来说,这种转译的过程是装饰产生的真正基础。在1899年出版的《建筑史》(Histoire de l’Architecture)中,工程师和建筑师奥古斯特·舒瓦齐(Auguste Choisy)将多立克(Doric)柱式明确地解释为木构的衍生物[32](图22)。

作为必要补充的建筑装饰的概念自始至终存在于整个19世纪,存在于戈特弗里德·森佩尔等理论家的文章以及卡尔·弗里德里希·辛克尔(Karl Friedrich Schinkel)和路易斯·沙利文(Louis Sullivan)等建筑师的作品中。辛克尔说:“我们不能将装饰或装饰物这个词语作为游离于物体和其本质或核心概念的之外的表达。[33]”在辛克尔的建筑学院(Bauakademie)(1836年)方案中(图23、图24),陶制饰板明显地加入到建筑的结构语言中,而且对于构图而言更是绝对必要的。当评论其功能时,也肯定了其加强结构交接的作用,以体现对建筑学起源和发展的反思。同时,装饰的决定性作用也体现于沙利文设计的圣路易斯的温赖特(Wainwright)大楼(1891年)(图25),其装饰的节奏是整体建构表达的一个完整部分。

直到20世纪初,在许多建筑师眼中,装饰仍然是对建构的必要补充。现代主义建筑通过将其贬低为区区的配饰从而摧毁了这个概念,如勒·柯布西耶那个帽子上羽毛的比喻。然而在实践中,装饰在建筑学中残留的影响似乎与它应被贬低的状态开始变得不再匹配。

虽然装饰在当代建筑设计中重新获得了重视,但可以肯定的是,它还远远没有重新获得之前作为建构补充部分的重要地位。如今普遍的情况是它与表皮似乎成了不可分离的状态。因此,装饰不可能再被看作是从前那种附加补充却又十分必要的部分。这与过去的本质区别本身就激发了对这种回归本身到底是什么的质疑。它新的创造和传统回归并存,可以说这是一种与传统装饰不同全新的装饰创造。

这种差异导致了当代建筑作品的另一个令人费解的特征:使曾经被认为是纯粹的结构显示出装饰性能力。由赫尔佐格和德·梅隆设计,被称作“鸟巢”的北京2008年奥林匹克体育馆(图26),就是这种违反既定界限的典范。赫尔佐格在接受法国艺术史学家和评论家让·弗朗索瓦·沙弗瑞耶(Jean-Francois Chavrier)的采访时坚持认为恰恰是结构和装饰之间的模糊造就了这个方案的特点[34]。它的横梁交错成为一件尺度巨大的饰品,特别是在美好的一天将要结束时,余晖赋予它金子般的色彩,或是在晚上,它纵横的梁架的网络使它看起来更加透明。

然而目前的情况并不能完全与之前盛行的结构和装饰间模糊的状态进行比较,如今很多时候,当代的装饰受影响的是那些本不应该具有装饰性潜力的构件。这仿佛是装饰在污染结构,而不再与其共同进行复杂的填充游戏。

传统装饰与当代装饰之间的另一个主要区别在于,系统地拒绝任何类型的象征意义。而理论家和实践者在这一点上态度也几乎是一致的。例如在《新兴建构图集》(Atlas of Novel Tectonics)中, 杰西 ·雷泽(Jesse Reiser)和梅本奈奈子(Nanako Umemoto)宣称,之所以使用“非表意符号”,是因为“一个必须自己解释或被解释的建筑学无法表现出自己的特质”[35]。面对这样的表态,人们意识到了自己对可能回归到了对后现代主义下严重局限性的恐惧中:散布在建筑立面上的符号化语汇,其本身与整体建筑组织没有真正的联系。譬如直接拷贝米开朗琪罗(Michelangelo)的《死亡中的奴隶》(Dying Slave)并突出于其顶层,由巴黎建筑师马诺洛·努内斯-亚诺斯基(Manolo Nunez-Yanowsky)设计的十二区警察局(1991年)(图27)代表了这种取向可能导致的放纵结果。在这样的极端项目中,装饰的角色必然比勒·柯布西耶所谓的帽 上的羽毛要重,但可以肯定它仍然是不重要的。从这个角度来看,穆萨维和库伯(Moussavi and Kubo )将“功能”归为装饰的定论必然被理解。他们认为,如果没有功能,装饰将仅仅是一种将自身指向建筑外部的象征性附加物。

还有一个因素决定了装饰作为补充性角色处于消褪的危险中。由于20世纪60年代和70年代“建筑自治”, 任何涉及建筑领域之外元素的参照都被排除在外,即建筑被理解为对空间和建构要素的操作。从阿尔多·罗西和彼得·埃森曼(Peter Eisenman)到约翰·海杜克(John Hejduk)和伯纳德·屈米(Bernard Tschumi),参与这个讨论中的建筑师的野心是将建筑学作为一个基于知识系统,依据内部资源再次建立其上的学科,而并非从其他领域借用外部参照的结果。正如理论家K · 米歇尔· 赫斯(K Michael Hays)所指出的,这种方法产生了深远的影响,而目前建筑师正在探索着它的力量,特别是在使用数字化工具的方面[36]。

受到吉尔·德辽兹(Gilles Deleuze)的思辨的重大影响,如今的建筑讨论试图将人们的注意力从对修辞和符号学的传统兴趣倾向转移到艺术体验的物质层面上[37]。同时让我们意识到现在坚持与具有强烈修饰和象征意义的西方装饰传统决裂的重要性。当然,如果考虑到伊斯兰装饰的抽象纹样,那么情况会有所不同。

古希腊罗马时期建筑已经使用譬如蔓藤花纹,水果彩饰,牛头骨,奖杯和雕像等象征性元素。由于柱式本身带有的内涵,文艺复兴时期和巴洛克时期的建筑实践与象征性元素更加难以分开。毕竟,多立克柱式被认为具有男性特征,而爱奥尼(Ionic)和科林斯(Corinthian)柱式分别与女性和少女的特征相关联(图28、图29)。许多装饰都涉及自然的统治或人类社会和文化的世界。建筑装饰往往混合并联系这两者。在18世纪的后几十年中,这样的联系成为了伊托尼-路易·布雷(Etienne-Louis Boullée)和克劳德 ·尼古拉·勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)等建筑师最喜爱的主题。勒杜在Arc-et-Senans制盐厂(1779年)的方案中,从墙上伸出的水平花瓶状构件(图30)除了直接暗示的建筑功能外,其装饰动机是类比盐从水中析出形成像在屋顶边缘下垂的冰,同时传达了装饰从自然到文明过渡的意图。从岩盐和卤水作为自然资源到实现人类对其的利用。由此看来,这个装饰动机呼应了制盐厂大门的建造意图,通过对象征原始自然的不规则石材和指向世界复杂程度的门廊柱子的对比进行呈现。

通过植物,动物和人类工业产品经常性并置,从自然到文明过渡的哲学主题贯穿于整个19世纪。例如,在辛克尔的建筑学院的入口大门上,两组垂直的面板暗示了柱式的发明首先是源于用盛开的植物,反映了人类的艺术可能是自然繁殖的延续。从植物中巧妙升起,装饰着入口处拱门的嵌板,再次印证了这个观点。

图26:赫尔佐格和德 · 梅隆设计,奥林匹克体育馆,北京,2008年

图27:马诺洛 · 努内斯-亚诺斯基(Manolo Nuñez-Yanowsky),巴黎第12区警察局,80 Boulevard Daumesnil,1991年

图29:弗朗西斯科 · 迪乔治 · 马提尼(Francesco di Giorgio Martini), 爱奥尼柱式,Codice Ashburnham 361后,劳伦齐阿纳(Laurenziana)图书馆,佛罗伦萨

在自然或人造物体的直接表达和勒杜或辛克尔的哲学表述之间,装饰也可以在隐喻层面发挥作用。因此,他们传达了往往渗透于意识形态的信息,从艺术及科学对文明进步的重要性到特定政治制度或宗教的仁慈本性。19世纪被证明特别喜欢隐喻,并倾向于对其过度的使用,至少是根据我们仍然受到现代主义者对其滥用装饰谴责影响的品味。尽管法国雕塑家 让·巴普笛斯特·卡尔波(Jean-Baptiste Carpeaux)被誉为天才,但在至少他在19世纪60年代为拿破仑三世新卢浮宫的弗洛尔馆前的作品《法兰西帝国将光明引向世界来保护农业和科学》(Imperial France Bringing Light to the World and Protecting Agriculture and Science)面前,很难不感到有些困惑(图31)。

许多19世纪的理论家和实践者在当时,面对着建筑内外泛滥的隐喻就已经感受到了这种不安。他们的不安源于装饰本应引起的视觉愉悦与其强烈的意识形态负担之间的不平衡感。而一般的哲学表述,或者说是哲学的建议,装饰应该像大自然自发的繁殖与人的艺术灵感之间的延续性一样,它们以一种不会立即影响视觉洞察力和愉悦的方式传达出来,而隐喻式的信息却经常扰乱其正确的表达。最重要的是,它传达了建筑柱式和装饰之间以一个高度问题化分离的状态产生的张力。如果说装饰在19世纪末成为一种“犯罪”,那也是因为它被纳入了时下各种意识形态当中。

直到19世纪末,装饰与意义和符号问题之间的联系也通过与装饰和书写之间的亲密关系表现出来。从古希腊罗马时代开始,铭文一般被认为是一种装饰[38]。而罗马的巴洛克风格也充满了铭文雕刻,比如给教皇八世巴博里尼(Pope Urban VIll Barberini)的献词,被用作了吉安 · 洛伦佐 ·伯尼尼(Gian Lorenzo Bernini)的蜜蜂喷泉(1644年)的壳状结构的装饰(图32)。书写作为装饰的一个特征一直保持直到现代主义的开始,像拉布鲁斯特(Labrouste)的圣·吉纳维芙(Sainte-Genevieve)图书馆(1851年)(图33)或麦克金姆,米德和怀特事务所(Mckim,Mead&White)设计的波士顿公共图书馆(1895年)等一些更新的例子证明了这一点。在两个图书馆的外墙上,伟大的哲学家,作家和艺术家的名单都是装饰的一部分,就像头饰、奖章和花环一样。虽然很久前也被认为是对建筑的补充,尽管有少数例外,铭文也被列在在现代主义者的禁忌中。

3.主观与政治

如果我们今天所称之为的装饰与19世纪末之前所用的术语之间的差异如此深远,那么为什么要使用同一个词,并且要说回归呢?因为这样能够更准确地唤醒长期受压制,但基于与维特鲁威式装饰不同建构哲学的装饰潮流。

尽管传统和当代装饰出现的形式之间存在差距,但本文将探讨将两者联系起来的两条相互交织的线索,并且实际上构成了支持装饰回归概念的充分动机。其中一个线索是主观维度:将建筑师/设计师的表达与观者/用户的感知或反应相结合。从文艺复兴时期开始,建筑装饰就具有强烈的主观性。首先,它应该表达出艺术家关于其的构想。从理论上讲,这位艺术家就是建筑师自己,尽管在很多情况下雕塑家或画家会介入其概念和实际表达。 且这种个人表达甚至可能经常与对需要遵守的规则产生冲突,因此艺术家为了传达他们创作的独特性而与规则“允许”的范围一再地博弈。

由于需要塑形,雕刻,模制或涂漆,装饰通常由专业工匠完成,他们在这个过程中也留下了自己的印记。但是维特鲁威的理论对这些印记并没有真正产生兴趣,而是专注于讨论如何限制这些个人印记,以确保建筑师的意图最终可以尽可能忠实地被表达。由于装饰的大量生产导致可能由此带来的装饰非个性化特征,加工过程中的痕迹开始得到更积极的关注。拉斯金将其看做赋予物质真正精神内涵的先决条件,并以此作为他的整个装饰理论的基础。

最后,装饰意味着被看到和赞赏。同时也被寄予了彰显某种社会地位和个人成就的期许。再者,建筑艺术的强制性法则与个人愿望之间会出现紧张关系。到了18世纪末,让法国理论家贾克·弗朗索瓦·布隆代尔(Jacques-Francois Blondel)等维特鲁威传统的守护者们感到失望的是,传统法则的力量在这些个性表达愿望的压力下开始衰落。经过各种各样的实验,业主们终于可以看到他们的主观愿望反映在他们自己选择的建筑装饰中。与此同时,装饰蓬勃发展和资产阶级的低俗品味成为可能,从而成为路斯谴责所有在滥用装饰上肆无忌惮和庸俗行为的前奏。

图30:勒杜(Ledoux),Arc-et-Senans制盐厂,法国,1779年

图31:让 · 巴普帝斯蒂 · 卡尔波(Jean-Baptiste Carpeaux),石膏模型作品:法兰西帝国给世界带来光明-保护农业和科学,1863年

图32:吉安 · 洛伦佐 · 伯尼尼(Gian Lorenzo Bernini),蜜蜂喷泉,罗马,1644年

图33:拉布鲁斯特(Labrouste),圣.吉纳维芙(Sainte-Genevieve)图书馆,巴黎,1851年

这些多样的话题和相关问题都与西方装饰理论和实践史中的主观维度的重要性有关。值得注意的是,路斯批评装饰为犯罪本身即是基于其主观性的判断。对于维也纳建筑师来说,装饰之所以代表了一种犯罪,因为它与现代主义的感性价值观相矛盾。如今,装饰再次涉及这个问题,尽管是与过去以不同方式出现的。其中部分的差异来自于对建筑与观者之间关系新的理解,这种关系被解释为一种情感的连续体,而不是基于远距离欣赏。政治性,或者说装饰的政治意义,构成另一种可能的线索,将过去和现在联系起来。尽管这个维度看起来不如主观维度明显,但它至少在三个方面出现。首先,装饰通常与资本和人工费用相关联。因此,装饰与炫耀财富和权力有关。罗马帝国完全理解了装饰的这种功能。故而罗马帝国的主要城市都装饰着稀有的大理石和珍贵的雕像,通过无度挥霍的能力彰显该政权的实力。罗马天主教会被称为其遗留的一部分,从而继承了这种华丽的品味。在这两种情况下,装饰都参与了专制下的建造。从路易十四的凡尔赛宫及其在17世纪末和18世纪欧洲的各种复制到苏联试图创造庆祝大众胜利的建筑装饰,以及美国创造的像华盛顿这样的政治中心,历史上还可以发现许多其他的政治性装饰。

装饰作为政治展示的第一个功能,也显示出它本身与其第二种功能密不可分,即载有政治重要信息的媒介。正如我们所看到的,直到19世纪末,装饰才传达出哲学和意识形态上的意图。最重要的是,它成为了反映建筑与相关的建造机构和人员联系紧密性的晴雨表。传统装饰和符号本身一样是分层次的。虽然大量的探讨致力于其象征内容的意义,但其作为社会等级标识的作用却没有得到彻底的研究。

最后,装饰也在追求某种沉浸式的装饰规则中发挥了重要作用,这个原则同时也具有强烈的政治色彩。在文艺复兴时期和巴洛克时期理论家和建筑实践者的眼中,装饰是将不适宜居住的环境转变为人类居住环境过程中的一部分。这一贡献在几乎被定义为被装饰集合的城市中显得尤为重要。罗马帝国的方式从未被人遗忘。通过他们的重复和调整,建筑装饰构成了这种营造场所的方式,这在本质上是政治性的。

如今,与主观性相反,政治性还没有随着当代建筑装饰完全回归,如果仅仅是因为拒绝对意义和符号的正面回应,这种拒绝的方式反而更加自相矛盾,但于此同时,强调了建筑的作为媒介作用。然而建筑如何能够在没有承载任何明确信息的情况下成为媒介?但这并不妨碍政治含义在如今的装饰实践中出现,从追求一定程度的奢华到创造沉浸式环境的渴望,这些行为共同强调着装饰在政治性方面的影响。而且关于可持续性的争论中也出现了政治性的问题。但这些足够了吗?装饰真正的政治性可能实际上是要求我们重新参与到建筑意义的讨论中。只有这样,我们才不会再陷入后现代的模仿和拼贴的陷阱,这便是亟待当代设计师解决的最艰巨的任务之一。

在西方装饰的历史中,直到19世纪末,主观性和政治性已经通过一种三元的结构相互联系:愉悦与美观,社会地位与声望,交流与共识。关于装饰,这三个关注点相互作用的方式不觉地让人联想到著名的维特鲁威建筑三要素——坚固、实用和美观——他们定义着建筑的客观存在。它们也对应着装饰的最基本目的。同时,他们弥合了个人与集体之间的差距,从而连接了主观与政治。

追求愉悦与美观构成了维特鲁威装饰传统的基本组成之一。装饰强调但也软化了整体构成,使其更有活力。从感知中获得的愉悦既体现在个人层面上,又具有公民价值。除了斯巴达之外,每个希腊城邦的野心都是装饰其卫城并使其成为的共同的纪念碑。我们也并不应该低估这种集体相关性。这种语境下,装饰其实是作为一种共同审美的基本组成部分出现的。正如奥莱格.格拉巴尔指出的那样,社会回应装饰问题并从中获得愉悦,从服装到建筑,与它更普遍涉及的其可见环境,因此物体和形式的世界是不可分离的[39]。这种关系反过来看与装饰所构想的在自然与精神世界,及人类生活中处的地位是分不开的。

在使用建筑装饰时,彰显等级和声望是另一个常见的问题,因为装饰本来就应该反映所装饰建筑所有人的社会状况。但是这个功能再次延伸到了个体身份之外,因为它对社会的整体等级组织来说,就是代表这个等级序列中某个特定的人所占据的位置。作为社会地位的一个指标,装饰成为了社会区分体系的一部分,借用皮埃尔 · 布赫迪厄(Pierre Bourdieu)的概念[40],装饰很好地表达了“礼仪”(decorum)这个词,它指出了为了适合特定场合或功能,进行体面的及艺术的表达可以达到的这个目的。直到19世纪末,装饰都非常注重礼仪,即便它也经常挑战社会习俗。然而它因为现代性失去了这个角色。现代建筑拒绝装饰和社会等级之间发生任何形式联系的方面,较于它在对装饰使用的限制方面,可能更具革命性。它在定义里程碑式的新规范方面遇到的困难直接与这种自文艺复兴以来西方建筑最持久的特征之一的严重背离直接相关。

在许多情况下,建筑装饰也与对沟通和共识的探求以及建筑的古老愿想有关,同时也将这些要素通过其建构组织和装饰物以整体的形式成为个人以及整个社会容易理解的形式。从这个角度来看,装饰应该具有与其含义直接相关的价值。与共识的联系也许是建筑装饰的特殊性。18世纪的“表现的建筑”(“architecture parlante”,speaking architecture),标志着对公共历史遗迹的示范价值信仰的高潮[41]。布雷和勒杜使用的许多装饰为观者传递了这样的价值。从Arc-et-Senans盐厂的墙壁伸出的花瓶装饰就是其中的一个例子。

尽管维克多·雨果在巴黎圣母院的著名讲话中说到,“书写和印刷”已经取代了公共建筑,特别是教堂,这个作为集体记忆和指引的特权工具。而19世纪的建筑师仍然相信建筑学科与常识有着特殊的关系,同时装饰有助于这种关系的表达[42]。在拉布鲁斯特和麦克金姆、米德和怀特事务所(Mckim,Mead&White),还有普金(Pugin)和琼斯(Jones)的作品中,装饰的示范层面的作用代表了将建筑装饰中的原则进行进一步整合的动机[43]。随着现代主义的到来,装饰与共识之间再次失去了联系,而现代主义则倾向专注于建构的表达潜力的探索。

愉悦与美观,等级与声望,沟通与共识:这种三元结构并没有完全回归到当代建筑中,这种不完整性可能会使我们更好地理解,要真正实现装饰政治性的重新出现我们还要做些什么。与此同时,愉悦的回归是肯定的,即使美观仍就是一个不清晰的主题。在许多情况下,丑表现为“美”所采用的新形式; 赫尔南·迪亚兹·阿隆佐(Hernan Diaz Alonzo)在他的一些项目中甚至宣扬了这种与怪诞和恐怖相关的美学范畴[44]。除了愉悦之外,装饰对社会等级和声望的彰显也开始从重新出现。从文化节目到高端零售商店和餐厅中,装饰的运用通常是与寻求区分度这样的新需求相关的。当然,其中缺少的仍然是这个渐进的过程中更加适度的表达方式,然而这样的回归并不是无法想象的。但是,其中与传统共识相关的联系仍然完全缺失。当代装饰尚未希望或能够重新与装饰传统的认知维度建立联系,仿佛情感体验与共识互不相容。我们是否注定要在我们设计的新灵感中幸福地进行选择?建筑装饰不仅意味着唤起愉悦,它应该刺激观者的感知能力。实现这一目标的最常见的一种方式是进行传统与创新,规则与例外之间的对抗。在过去的很长一段时间里,装饰与视觉符号有关,并以单一方式进行解读,在某些情况下确实引发了认同感和惊喜感。除了仅仅是愉悦之外,这种认同感和惊喜感将观者引入了建筑最基本的维度之一:对时间,过去,现在和未来,以及人类共同的命运的思考。然而如今这种视觉符号已经迷失,而新的规则依然不甚明朗。我们倾向于生活在一个过度延展的现状中,忘记过去,并且无视未来的需求,这与眼前的面临的情况完全不符。

最后,为什么我们要关心装饰的回归?答案是双重的。装饰代表着对理论家,批评家和历史学家们来说的一个有趣的现象。因此,它值得他们关注,需要加以解释。但它首先构成了当代建筑克服一些缺点并避免严重缺陷的一次机会。因为如今装饰仅仅希望在有用性方面解释建筑,所以装饰现如今作为可持续为生活提供基础设施支持的工具,显得更为重要。对曼弗雷多·塔夫里(Manfredo Tafuri)的读者来说,这种“有用”似乎回应了现代主义将建筑转化为政治,经济和社会合理化工具的雄心壮志。在《建筑与乌托邦》(Architecture and Utopia)中,这位意大利杰出的历史学家谴责了这种野心的虚幻性[45]。当被告知建筑的使命是拯救世界时,我们有时可能会面临类似的错觉,而如今工程学已经显示出它的潜在的救星潜质。

这里绝非在建议建筑学科应该对时代的迫切问题漠不关心。但是,解决它们的方式不应该损害它的核心价值,比如追求愉悦,没错,让我们运用“美”这个词。装饰一直与愉悦和美观有关。这也和与对某种类型共识的相关追求有关,在这种共识中,视觉的愉悦导致了对建筑表达语汇的反思。尤其对于建筑师来说,装饰代表了一种与重新反思建筑学科有关的手段。毕竟,建筑一直是基于对自身理性的审视。

这种反思的立场可能是非常有建设性的前提条件,使建筑学能够以真正富有成效的方式参与当代的挑战,如可持续,而无需模仿工程学或规划学。但另一方面,试图模仿工程学或规划学可能也是有价值的。值得注意的是,19世纪的建筑以装饰使其与工程学区分开来,实际上在与技术的角力中比现代主义建筑更有效率。与希格弗莱德·吉迪恩(Sigfried Giedion)试图让我们相信的恰恰相反,建筑学的现代性从未使其能够轻松地与工程师进行对话,因为建筑师试图将其纳入其中。

直到今天,建筑学仍然与工程学以及更宽泛的建造不同,就像是一种不可或缺的补充。如果思考这种不可思议情况,其最佳解读方式是否是将建筑学理解为一种装饰形式?

(文字和图片均经作者授权翻译和使用)

注释

[1]Oleg Grabar, The Mediation of Ornament (Princeton:Princeton University Press, 1992), p 193.

[2]Rem Koolhaas, Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan (New York: Oxford University Press, 1978).

[3]Mario Carpo, Architecture in the Age of Printing: Orality,Writing, Typography, and Printed Images in the History of Architectural Theory (Cambridge, MA: MIT Press, 2001); Reinhold Martin, The Organizational Complex: Architecture, Media, and Corporate Space (Cambridge, MA: MIT Press, 2003).

[4]Marc Bloch, ‘Que Demander à l’Histoire’,X-Crise, no 35, February 1937, pp 15—22, p 16 in particular.

[5]Greg Lynn, ‘The Structure of Ornament’, in Neil Leach, David Turnbull, Chris Williams (eds), Digital Tectonics (Chichester, West Sussex: Wiley-Academy,2004), pp 62—8; Robert Levit, ‘Contemporary “Ornament”: The Return of the Symbolic Repressed’,Harvard Design Magazine, no 28, spring/ summer 2008, pp 70—85.

[6]Farshid Moussavi and Michael Kubo, The Function of Ornament (Barcelona: Actar, 2006); Andrea Gleiniger and Georg Vrachliotis, Pattern: Ornament,Structure, and Behavior (Basel: Birkhäuser, 2009).See also Mark Garcia (ed), Patterns of Architecture,Architectural Design (AD) series (London: John Wiley & Sons, November/ December (no 6), 2009.

[7]Adolf Loos, ‘Ornament and Crime’, 1929,republished in Adolf Loos, Ornament and Crime:Selected Essays (Riverside, California, Ariadne Press, 1998), pp 167—76, p 167 in particular.On the circumstances surrounding the elaboration of‘Ornament and Crime’, see Christopher Long, ‘The Origins and Context of Adolf Loos’s “Ornament and Crime”’, Journal of the Society of Architectural Historians, vol 68, no 2, June 2009, pp 200—23.

[8]Loos, Ornament and Crime, p 171.

[9]On the status of formwork in the late Le Corbusier, see, for instance, Sergio Ferro, Chérif Kebbal,Philippe Potié, Cyrille Simonnet, Le Corbusier: Le Couvent de la Tourette (Marseilles: Parenthèses,1988); Roberto Gargiani, Anna Rosellini, Le Corbusier: Béton Brut and Ineffable Space (1940—1965):Surface Materials and Psychophysiology of Vision(New York: Routledge, 2011).

[10]Moussavi and Kubo, The Function of Ornament,pp 28—31, 92—5.

[11]See Virginie Picon-Lefebvre, ‘Entretien avec Roland Simounet’, in Richard Klein (ed), Roland Simounet à l’œuvre: Architecture 1951—1996 (Villeneuve d’Ascq,Paris: Musée d’Art Moderne Lille Métropole, Institut Français d’Architecture, 2000), pp 35—46.

[12]Le Corbusier, Toward an Architecture (Paris,1923, English trs, Los Angeles: Getty Research Institute, 2007), p 101.

[13]Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture:The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture (Cambridge, MA:MIT Press, 1995).

[14]Charles Jencks, ‘Postmodern and Late Modern:The Essential Definitions’, Chicago Review, vol 35,no4, 1987, pp 31—58, p 45 in particular.

[15]Cf Antoine Picon, Digital Culture in Architecture:An Introduction for the Design Professions (Basel:Birkhäuser, 2010); Mario Carpo, The Alphabet and the Algorithm (Cambridge, MA: MIT Press, 2011).

[16]Picon, Digital Culture in Architecture.

[17]Moussavi and Kubo, The Function of Ornament, p 5.

[18]A new interpretation of Laugier’s hut has been proposed by Neil Levine in Modern Architecture:Representation and Reality (New Haven, London:Yale University Press, 2009), pp 45—74.

[19]Stephen Perrella, ‘Electronic Baroque, Hypersurface II: Autopoiesis’, Hypersurface Architecture II,Architectural Design, (AD) series (London: John Wiley& Sons), November (no 9—10), 1999, pp 5—7.

[20]Reinhold Martin, The Organizational Complex:Architecture, Media, and Corporate Space (Cambridge,MA: MIT Press, 2003), pp 38—40 in particular.

[21]Greg Lynn, Animate Form (New York: Princeton Architectural Press, 1999).

[22]See on this theme Cecil Balmond, Informal(Munich: Prestel, 2002).

[23]On the Vitruvian tradition see, for instance,Hanno- Walter Kruft, Geschichte der Architekturtheorie (Munich: CH Beck, 1986); Georg Germann,Vitruve et le Vitruvianisme: Introduction à l’Histoire de la Théorie Architecturale (Darmstadt, 1987,French trs, Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 1991); Werner Szambien,Symétrie Goût Caractère: Théorie et Terminologie de l’Architecture à l’Age Classique 1500—1800 (Paris:Picard, 1986).

[24]Nicolas Poussin, Lettres de Poussin, edited by Pierre du Colombier (Paris: A la Cité du Livre, 1929),p 19, quoted by Erika Naginski, ‘The Necessity to Embrace’, Thresholds, no 28, 2005, Essays in Honor of Henry A Millon, p 7.

[25]On the notion of composition, see Antoine Picon, ‘From Poetry of Art to Method: The Theory of Jean-Nicolas-Louis Durand’, introduction to Jean-Nicolas- Louis Durand, Précis of the Lectures on Architecture with Graphic Portion of the Lectures on Architecture (Los Angeles: Getty Research Institute, 2000), pp 1—68.

[26]Patricia Falguières, ‘L’Ornement du Droit’,presentation given on 7 November 2011 at the conference Questionner l’Ornement, organised by Les Arts Décoratifs and the Institut National d’Histoire de l’Art in Paris, 7—8 November 2011.

[27]Pierre Gros, ‘La Notion d’Ornamentum de Vitruve à Alberti’, Perspective: La Revue de l’INHA,2010—11, 1, pp 130—6, pp 130—1 in particular.

[28]Jacques Derrida, Of Grammatology (Paris,1967, English trs, Baltimore: John Hopkins University Press, 1976).

[29]Gros, ‘La Notion d’Ornamentum de Vitruve à Alberti’, pp 131—2.

[30]Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism (London, 1949, reprint New York,London: WW Norton, 1971), pp 34—5.

[31]Cf Mark Wigley, The Architecture of Deconstruction: Derrida’s Haunt (Cambridge, MA: MIT Press, 1993).

[32]Auguste Choisy, Histoire de l’Architecture (Paris:Gauthier-Villars, 1899), pp 225—31.On Choisy’s theory, see Thierry Mandoul, Entre Raison et Utopie:L’Histoire de l’Architecture d’Auguste Choisy(Wavre, Belgium: Mardaga, 2008).

[33]Quoted by Barry Bergdoll, Karl Friedrich Schinkel: An Architecture for Prussia (New York: Rizzoli,1994), p 205.

[34]Jean-François Chevrier, Jacques Herzog, ‘Ornement, Structure, Espace: Entretien avec Jacques Herzog’, in Jean- François Chevrier, La Trame et le Hasard (Paris: L’Arachnéen, 2010), pp 86—109.

[35]Jesse Reiser, Nanako Umemoto, Atlas of Novel Tectonics (New York: Princeton Architectural Press,2006), pp 172—3.

[36]K Michael Hays, Architecture’s Desire: Reading the Late Avant- Garde (Cambridge, MA: MIT Press, 2010).

[37]See, for instance,Gilles Deleuze, Félix Guattari,A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia(Paris, 1980, English trs, Minneapolis: University of Minnesota, 1987).

[38]Cf Béatrice Fraenkel, ‘Ecriture, Architecture et Ornament: Les Déplacements d’une Problématique Traditionnelle’, Perspective: La Revue de l’INHA,2010—11, 1, pp 165—70.

[39]Oleg Grabar, The Mediation of Ornament (Princeton: Princeton University Press, 1992).

[40]Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (Paris, 1979, English trs,London: Routledge & Kegan Paul, 1984).

[41]Cf Anthony Vidler, The Writing of the Walls:Architectural Theory in the Late Enlightenment (New York: Princeton Architectural Press, 1987).

[42]Victor Hugo, Notre-Dame de Paris (Paris, 1831,reprint Paris: Le Livre de Poche, 1998), p 289.

[43]Carol A Hrvol Flores,‘Engaging the Mind’s Eye: The Use of Inscriptions in the Architecture of Owen Jones and AWN Pugin’, Journal of the Society of Architectural Historians, vol 60, no 2, June 2011, pp 158—79.

[44]Yael Reisner, Fleur Watson, Architecture and Beauty (Chichester, West Sussex: Wiley, 2010), p 255.

[45]Manfredo Tafuri, Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development (Bari, 1973, English trs Cambridge, MA: MIT Press, 1976).