城乡居民不同来源收入对其消费行为的影响

——基于2002-2013年省级面板数据的实证检验

易行健,朱力维,杨碧云

一、引言

近20年来,消费不足成为我国宏观经济表现中的突出特征之一,在整体国民经济中的占比呈现下降趋势。1995-2015年,中国GDP平均增长速度达9.4%,最终消费率却从1995年的59.1%下降至2015年的51.82%,其中居民消费率更是从46.7%下降到38.05%,远低于世界平均水平①Jonathan Garner(2005)认为世界各国居民消费率的平均水平为60%。。同时,我国城镇居民平均消费倾向也由1995年的0.82下降到2015年的0.62,同期农村居民平均消费倾向由0.83下降到0.70②2013年城乡居民收入,消费数据口径发生了改变,从2013年起,国家统计局开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查。。因此,如何释放城乡居民消费潜力,实现经济增长方式从投资拉动向消费拉动转型,成为当前我国宏观调控的重要任务。在此期间,我国城乡居民不同来源收入占总收入比重发生了较大变化,2002-2013年,城镇居民工资性收入、转移性收入占比分别下降了6.12和0.77个百分点,而财产性收入、经营性收入占比分别上升1.49和5.41个百分点;农村居民除了经营性收入占比下降以外,工资性、转移性以及财产性收入占比分别上升11.31、4.85和1.25个百分点①数据来源:国家统计局。。

消费者在做出消费决策时会内在地将不同来源收入加以区分,从而使得不同的收入有不同的消费倾向(Thaler,1999)。因此,不同来源收入性质的差异和它们在收入结构中地位的变化也可能使得不同来源收入对消费产生的影响不同,虽然已有文献(张秋惠和刘金星,2010;李春琦和张杰平,2011;雷理湘和胡浩,2015)探讨了不同来源收入,同时考虑工资性收入、经营性收入、转移性收入与财产性收入对居民消费的影响,但是通过文献梳理,发现学界就不同来源收入对消费的影响并没有达成统一的结论(李春琦和张杰平,2011)。因此,在我国不同来源收入占总收入比重不断变化,而居民平均消费倾向也呈现下降趋势的现实背景下,本文尝试利用2002-2013年中国省级面板数据,实证研究不同来源收入对城乡居民消费行为的影响以及影响是否存在差异,并结合中国的实际情况提出相应的政策建议。

二、文献综述

(一)国外文献回顾

20世纪30年代以来,消费储蓄理论产生了一系列研究,最早是凯恩斯的绝对收入假说与杜森贝里的相对收入假说,他们认为收入是消费的重要决定因素。Thaler(1990)认为生命周期假说中基于不同来源财富产生的收入带来的边际消费倾向都是相等的说法是有缺陷的,他探讨了不同类型财富的改变对边际消费倾向的影响,发现获得一笔“意外之财”的边际消费倾向取决于这笔收入的大小,获得的收入较少将会被划入当期收入被消费,反之会进入财产账户储蓄。Carriker等(1993)基于Thaler(1990)认为收入是可替代的假说,利用美国堪萨斯州农场管理协会1976-1990年165个农场的面板数据和加权最小二乘法实证研究发现:每个家庭成员的政府支付与非农场收入的短期和长期边际消费倾向分别是0.05和0.21,而农场收入只有0.02与0.12,远低于政府支付与非农场收入,这一结论支持了不稳定收入的边际消费倾向低于稳定收入的边际消费倾向的论点。Sand(2002)发现20世纪70年代挪威农户的收入体系发生了某种程度改变,非农业收入、政府转移性收入在可支配收入中的比重上升,而农业收入(生产性收入)由于其不稳定性等特征,已经不再是农业收入体系中重要的组成部分。他参照Carriker等(1993)的理论模型——该理论模型考虑到了消费者的消费习惯以及收入的可替代性等因素——利用1976-1997年挪威258名农户的面板数据和系统GMM的估计方法,实证研究发现258名农户农场收入的边际消费倾向约为0.14,非农场收入的边际消费倾向约为0.24,政府转移性收入的边际消费倾向约为0.20。国外文献认为农场收入低于非农场收入与政府转移性收入的边际消费倾向主要是因为农场收入是风险性较大的收入,而非农场收入与转移性收入都是较稳定的收入,会拉动消费。国外的理论或者实证文献基于不同收入结构的视角探讨居民消费问题,虽然对不同来源收入的划分与国家统计局的划分不一致,也没有涉及到财产性收入等变量,但是国外文献的实证结果均表明,农场收入等非稳定性收入的边际消费倾向低于非农场收入等稳定性收入的边际消费倾向,原因是有稳定收入的居民无需太多储蓄来应对收入变动给自身带来的影响。

(二)国内文献回顾

中国国家统计局基于不同来源将总收入划分为工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入,部分学者探讨了农村不同来源收入对居民消费的影响,但没有达成统一的结论。张秋惠和张金星(2010)利用1997-2007年省级面板数据,使用固定效应模型,发现农村居民四项收入对消费的影响均显著为正,不同来源收入边际消费倾向的大小排序为:转移性收入>财产性收入>经营性收入>工资性收入。该文献对此的解释是:作为家庭基本收入的工资性收入与经营性收入具有持久性收入的特点,是农村经营性支出和预防性储蓄的主要来源,而转移性收入、财产性收入被认为是“意外之财”,一般在支出的时候较随意,对消费的拉动效应较为明显。方福前和张艳丽(2011)借鉴Carriker等(1993)的模型,考虑了消费者的消费惯性和收入间的不完全替代关系,利用我国30个省份2001-2008年的省级动态面板数据和系统GMM的方法实证研究发现:农村居民工资性收入与经营性收入的边际消费倾向要低于转移性收入和财产性收入,四项收入的边际消费倾向大小分别为:0.196、0.276、0.304、0.301,这与张秋惠和张金星(2010)的结论相似,但是该文献给出的解释是:农村居民工资性收入和经营性收入的不确定性较大,比较容易受到自然气候、市场风险等因素的影响,因此这种不确定性需要用储蓄来弥补,从而拉低了居民消费。不同于方福前和张艳丽(2011)、张秋惠和张金星(2010),雷理湘和胡浩(2015)在凯恩斯消费函数的基础上,利用我国31个省市自治区1997-2013年的省级面板数据和固定效应模型实证研究发现:农村居民四项不同来源收入对消费的影响均显著为正,其边际消费倾向大小排序为:工资性收入>经营性收入>转移性收入>财产性收入。该文献给出的解释是:2010年前,工资性收入、经营性收入波动性较大;2010年后,工资性收入、家庭经营性收入波动性明显降低,居民会将这两类收入增加的大部分用于消费。部分学者探讨城镇不同来源收入对居民消费的影响,方福前和张艳丽(2011)利用我国30个省市自治区2002-2008年的省级动态面板数据和系统GMM的方法实证研究发现:城镇居民工资性收入和经营性收入的边际消费倾向分别为0.75、0.79,财产性收入和经营性收入的边际消费倾向分别为0.65、0.43,前两项收入的边际消费倾向明显大于后两项收入的边际消费倾向,主要是因为对于城镇居民来说,工资性收入和经营性收入是稳定并且可以预见的,因此人们对这两项收入不会储蓄反而会消费,而财产性收入与转移性收入的不确定性较大,人们需要增加储蓄的份额来弥补这种收入的波动。

综上所述,目前已经有文献探讨了不同来源收入对居民消费的影响,但是文献得出的结论不尽一致,我们认为主要有以下两点原因:第一,样本区间设定的不一致导致了结果的差别①张秋慧和张金星(2010)的研究采用了1997-2007年的数据和固定效应模型,而雷理湘和胡浩(2015)的研究同样采用了固定效应模型,但是使用了1997-2013年的数据,得出了不一致的结论。;第二,可能存在遗漏变量偏差的问题①方福前和张艳丽(2011)的研究利用我国30个省份2002-2008年的数据,但是未加入任何控制变量,侯石安、赵和楠(2012)同样利用2002-2008年城镇居民的省级面板数据研究居民收入来源对消费的影响,将通货膨胀预期作为控制变量引入,得出了不一致的结论。。本文尝试从以下两方面展开进一步的研究:(1)以往文献对居民不同来源收入与消费的研究未考虑居民消费水平的影响因素,本文尝试在数据可得性的基础上,将影响居民消费水平的众多因素纳入模型,以系统考察决定城乡居民消费的共性特征;(2)本文尝试将工资性收入、财产性收入、转移性收入、经营性收入引入基准方程,在控制影响居民消费水平不同因素的基础上,考察不同来源收入对城乡居民消费的影响效应。

三、实证检验

(一)计量模型设定

本文参照Carriker等(1993)的方法,将居民人均消费水平作为因变量,自变量的选择按照理论的关联性和数据可得性原则进行,考虑到居民消费的习惯以及收入的不完全替代性等因素,建立了如下的动态面板数据模型:

其中下标i与t分别表示地区与时期,C表示人均居民消费水平,代表了居民i在时期t从第s种收入来源中所获得的收入,本文主要关注四种不同来源的收入,即工资性收入、财产性收入、转移性收入与经营性收入。则是这四种不同来源收入的短期边际消费倾向,X代表一系列影响居民消费水平的因素,ν是残差项。考虑到我国居民消费可能受习惯的影响,当前消费水平与过去消费水平密切相关,我们建立了动态面板数据模型,在模型中引入了消费的滞后项作为解释变量。由于滞后项与残差项ν相关,使用固定效应或者随机效应模型将会导致参数的有偏与非一致性。针对这种内生性问题,我们参照Blundell和Bond(1998),采用系统GMM方法对模型进行估计。

(二)数据来源、变量选择与描述性统计

本文使用的数据是2002-2013年省级面板数据,选择这一区间的主要原因是:2013年以前城乡收入、消费等数据的调查口径来源于城镇、农村住户抽样调查,2013年以后的数据来源于城乡一体化住户调查,为避免调查口径不一致引起的测量偏差,本文选择了2013年以前的数据作为样本。其中城镇的计量分析数据使用的是2002-2013年中国31个省区市的省级面板数据,样本数量为372;农村的计量分析数据使用的是2002-2013年中国26个省区市②北京、天津、上海、重庆四个直辖市的数据予以剔除,主要基于以下两个原因:第一,根据国家统计局数据,2002-2013年,北京、天津、上海、重庆城镇人口平均占比分别为82.70%、70.10%、61.47%、49.21%,重庆近年来城镇人口比重迅速上升(职建仁、王紫燕,2016),农村人口比重相对较小;第二,北京、天津、上海、重庆缺乏农村消费价格指数。西藏由于统计数据不全也不纳入研究范围。的省级面板数据,样本数量是312。本文所采用的省级面板数据均来源于中国国家统计局统计数据与《中国统计年鉴 2014》。

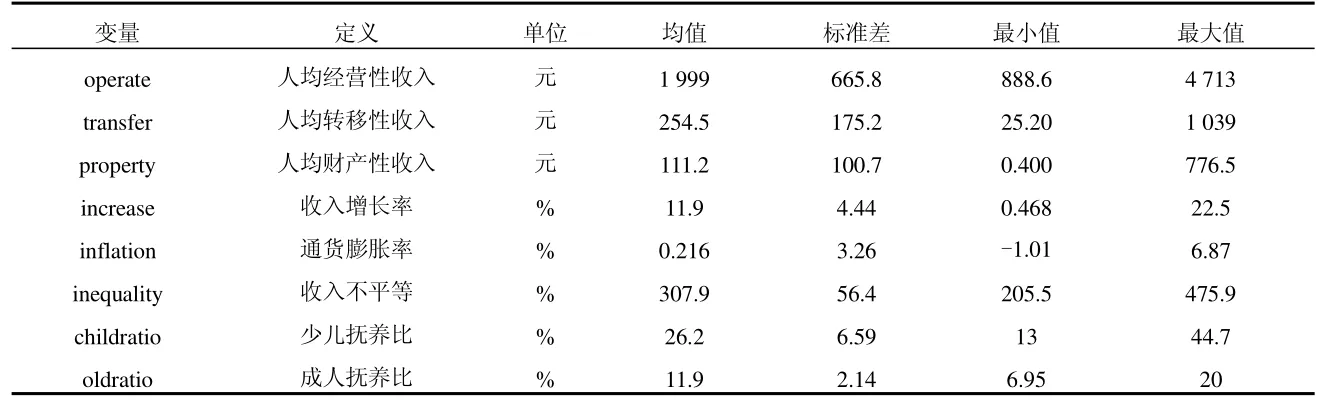

由于本文对城镇与农村分别进行计量回归,因此将统计性描述表分为城镇与农村两部分,定义与统计性描述如表1、表2所示。

表1 城镇样本变量定义与描述性统计

表2 农村样本变量定义与描述性统计

(续表)

(三)实证检验

1.基准回归

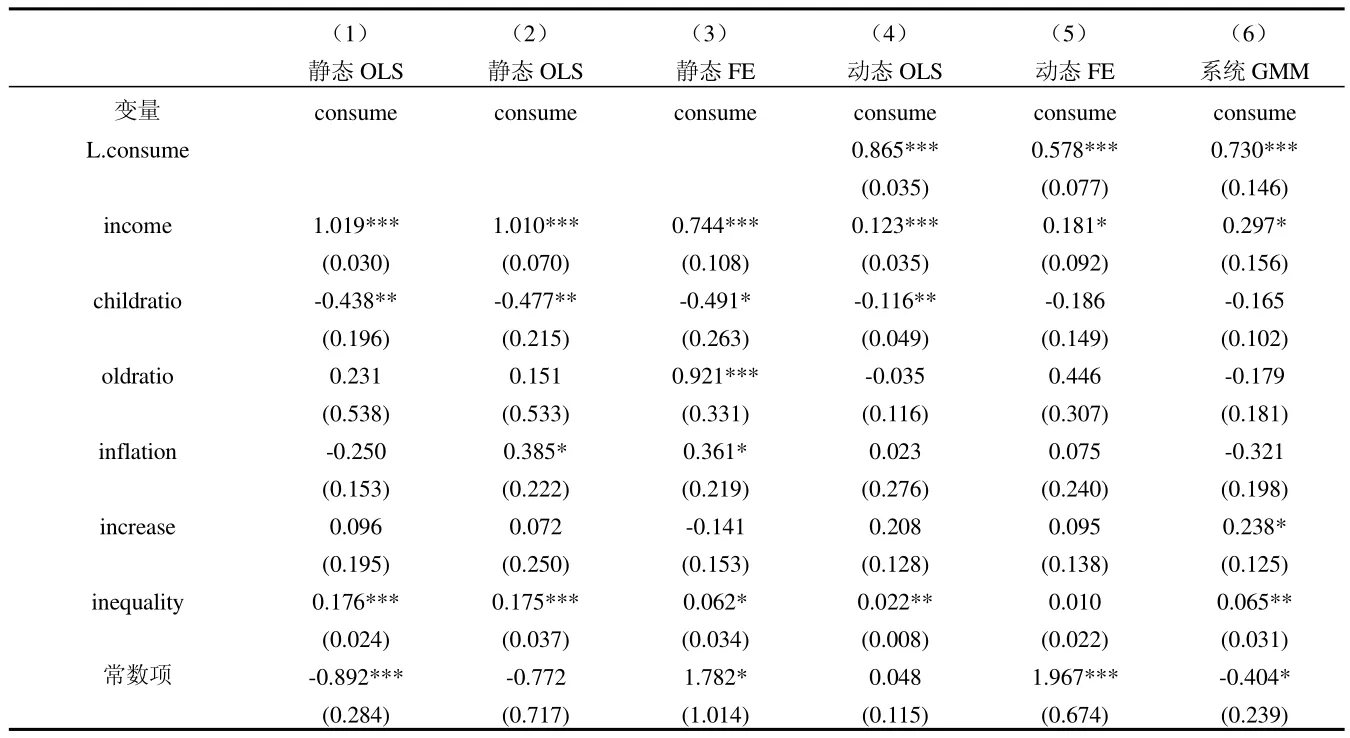

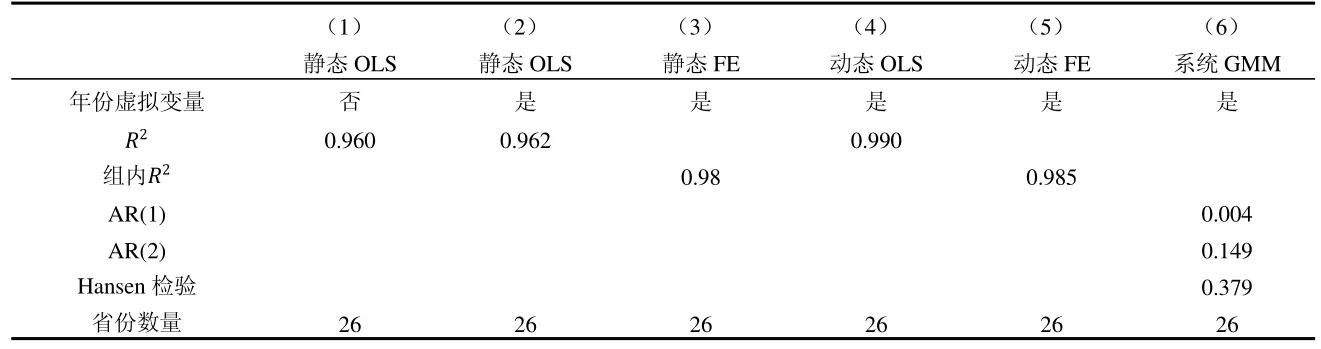

本部分为基准回归。为提高实证回归的准确性,我们在实证回归中对与收入、消费相关的变量进行对数处理,一方面能够使得数据更加平稳,另一方面也削弱了模型的共线性、异方差性。采用系统GMM方法对居民消费水平的影响因素进行动态面板数据模型估计,为了进行对比,也采用OLS与固定效应方法将静态与动态面板数据模型的结果列出来。表3、表4中的回归方程(1)、(2)是采用OLS方法进行混合回归的结果,方程(2)控制了年份虚拟变量,方程(3)是采用固定效应方法对静态面板数据进行估计的结果,方程(4)、(5)、(6)分别是采用OLS、固定效应方法和系统GMM方法估计动态面板数据模型的结果。

表3为城镇居民消费水平影响因素的计量检验结果。从表3方程(6)系统GMM的估计结果来看,城镇居民可支配收入对居民消费有显著的正向影响,城镇居民可支配收入每提高1%,人均消费增长0.366%。城镇居民消费存在较强的惯性,惯性系数为0.508。我们发现少儿抚养比对城镇居民消费的影响在1%的水平上显著为负,这可能是因为家庭孩子数量减少后,父母对孩子的人力资本投资会增加,如果这种抚养费用的增加超过了因孩子减少而增加的储蓄,则消费率会不降反升(李文星等,2008);而老年抚养比对居民消费影响的弹性系数显著为正,符合生命周期理论假说。通货膨胀率对居民消费水平影响系数的符号符合预期,即通货膨胀率的上升将降低人均居民消费。

表4为农村居民消费水平影响因素的计量检验结果。农村居民人均纯收入对居民消费的影响显著为正,农村人均纯收入每提高1%,人均消费上升0.297%。农村居民消费也存在较强的惯性,惯性系数为0.730。与城镇居民相比,农村居民当期消费更大程度上受制于上期消费,这可能是因为农村居民收入水平较低,面临的消费选择与消费方式较少,因此很难改变之前的消费行为(方福前和张艳丽,2011)。城乡收入系数显著为正,说明城镇居民收入相对农村居民收入的上升会提高农村消费的水平。农村家庭人均纯收入增长率对居民消费的影响显著为正。但是我们没有发现少儿抚养比、老年抚养比以及通货膨胀率能显著影响农村居民消费水平的证据。

表3 城镇居民消费水平影响因素的计量检验结果

表4 农村居民消费水平影响因素的计量检验结果

(续表)

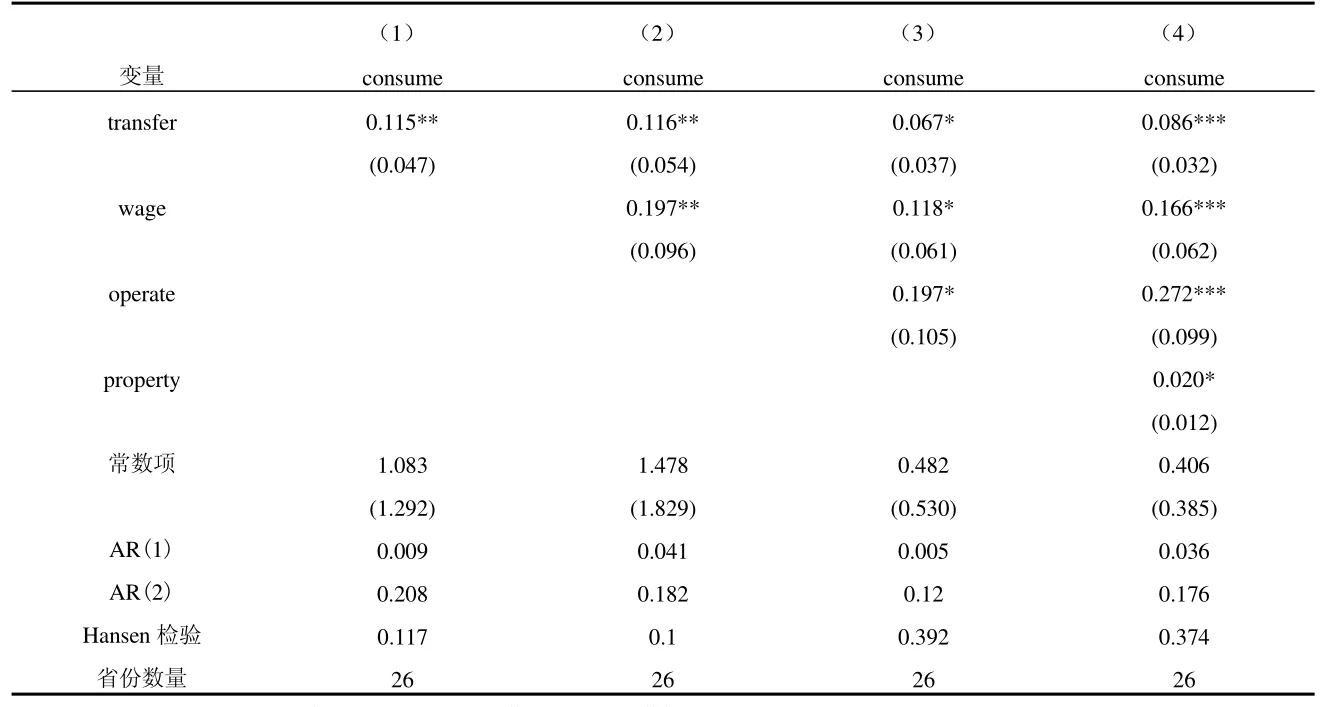

2.城乡居民不同来源收入是否显著影响居民消费水平

本部分我们考虑城乡居民不同来源收入是否显著影响居民消费水平,通过对与收入、消费相关的变量进行对数处理后,使用系统GMM的估计方法对动态面板数据进行检验。表5是城镇居民不同来源收入变量对消费影响的检验结果。首先,在基准回归的基础上加入居民人均转移性收入变量,在此基础上陆续引入工资性收入、经营性收入和财产性收入三个变量,可以发现:城镇工资性收入、财产性收入对居民消费的影响显著为正,在控制其他变量的情况下,工资性收入每提高1%,城镇居民人均消费增长0.201%;财产性收入每提高1%,城镇居民人均消费增长0.051%。我们发现城镇工资性收入对居民消费的拉动作用要明显大于财产性收入,这可能是因为对城镇居民来说工资性收入作为稳定性收入是可预见的,有稳定性收入的居民,相对收入变动的不确定性程度也会较低,从而无需准备过多储蓄来应对未来的消费支出;而财产性收入由于其不稳定性的特征,居民会将这部分收入作为储蓄,以应对未来的消费支出。转移性收入对城镇居民消费的影响并不显著,可能的原因在于离退休金是城镇居民转移性收入的主要组成部分,而退休金主要针对的人群是老年人,老年人的消费能力相对弱(巩师恩和范从来,2012)。另外,我们没有找到经营性收入显著影响居民消费的证据。

表6是农村居民不同来源收入变量对消费影响的检验结果。对农村居民而言,不同来源的收入对居民消费的影响均显著为正,工资性收入、经营性收入、转移性收入和财产性收入对居民消费影响的弹性系数分别为:0.166、0.272、0.086和0.02。我们发现农村居民经营性收入、工资性收入对居民消费的影响要大于转移性收入、财产性收入,这与侯石安和赵和楠(2012)的结论是一致的,但是侯石安和赵和楠(2012)没有对实证结果做出解释。从收入不确定角度来看,农村经营性收入、工资性收入具有持久性收入的特征,更为稳定且波动性小,而转移性收入和财产性收入是农村居民的“意外之财”(张秋慧和刘金星,2010)。拥有不稳定收入的居民相比稳定收入的居民来说边际消费倾向低,主要是因为有稳定收入的居民无需去储蓄来应对收入的变动给自身带来的影响(Friedman,1957)。

另外,城乡居民收入对消费影响的差异较为明显,主要表现在:第一,城镇人均可支配收入对居民消费的影响大于农村人均纯收入。第二,城镇不同来源的收入对居民消费的影响大于农村。以工资性收入为例,城镇工资性收入每提高1%,人均居民消费提高0.201%;农村居民工资性收入每提高1%,人均居民消费提高0.166%。总体看来,我国城镇居民对不同来源的收入有更强的消费意愿,消费市场的主力在城镇。

表5 城镇居民不同来源收入对消费的影响分析

表6 农村居民不同来源收入对消费的影响分析

(续表)

四、结论、政策建议与进一步研究方向

本文采用系统GMM,对中国城乡居民样本进行了一系列实证研究,主要结论如下:

首先,利用2002-2013年的省级面板数据,考察了城乡居民消费水平的影响因素,发现:城乡居民收入对居民消费水平的影响显著为正,弹性系数分别为0.366和0.297;城镇、农村消费都存在较强的惯性,惯性系数分别为0.50和0.730;城镇居民通货膨胀对居民消费水平影响系数的符号符合预期,即通货膨胀率的上升会降低城镇居民消费水平。

其次,对城镇居民而言,工资性收入和财产性收入对居民消费的影响显著为正,这两项收入对消费影响的弹性系数分别为0.201、0.051,工资性收入对城镇居民消费的拉动作用大于财产性收入;对农村居民而言,四种不同来源的收入对居民消费的影响均显著为正,工资性收入、经营性收入、转移性收入与财产性收入对消费影响的弹性系数分别为:0.166、0.272、0.086和0.020,经营性收入、工资性收入对农村居民消费的拉动作用大于转移性收入与财产性收入。

根据以上结论,我们提出如下政策建议:

第一,针对城镇居民,政府短期内应提高工资性收入和财产性收入,有助于拉动城镇的消费市场。一是建立并完善最低工资制度和职工工资增长机制;二是大力完善资本市场,促进股票、债券、基金市场的发展,拓宽城镇居民投资资本市场的途径。

第二,针对农村居民,一方面大力发展县域经济,在此基础上提高农村居民工资性收入与经营性收入;另一方面,完善社会保障制度,加大对农村居民的转移支付、提高农村居民的财产性收入。

本文利用省级动态面板数据实证分析了不同来源收入对城乡居民消费的影响,但是目前考虑不同来源收入对城乡居民消费影响的微观实证文献相对较少,下一步可从微观视角出发,详细分析家庭内部工资性收入、财产性收入、转移性收入以及经营性收入对居民总体消费与各分项消费支出的影响。