黔西南晴隆页岩气勘探潜力研究

——以石炭系旧司组为例

吴闻静,雷 扬,蒋华忠,李 颖,周德帅

(中石化石油工程地球物理有限公司南方分公司,四川 成都 610041)

黔西南地区从泥盆系早期开始,海水由广西侵入,至早二叠世末期,逐渐退出本区,隆升为陆地。这个时期内,整个黔西南地区沉积环境基本为深水陆棚,泥盆系至二叠系发育多套优质页岩层[1],初步认为发育七套含页岩地层,自下而上分别为中泥盆统罐子窑组、火烘组,下石炭统旧司组,下二叠统梁山组,上二叠统龙潭组、长兴组,上三叠统火把冲组[2]。对以上多套页岩层的页岩气地质条件综合分析认为:旧司组页岩层有机碳含量在0.45%~2.74%,平均1.41%, 晴隆工作区有机碳含量超过1.5%,具有有机质丰度高、生烃能力强的特征[3];有机质成熟度处于过成熟早期,为典型生干气阶段;脆性矿物含量分析,石英含量40%~50%,粘土矿物含量30%~40%,脆性矿物含量适中[4];地层总体埋深较浅,普遍浅于3 000 m;有利页岩层大面积连续分布等特点。因此,旧司组页岩层为本区勘探潜力较大页岩层系[5]。

借鉴新一轮地震资料,进行关键地震反射层的地质属性定义、断裂系统分析、构造圈闭描述及有利目标预测等工作,进一步落实旧司组页岩层在本区的地震反射特征、埋藏深度、断裂影响程度、构造圈闭特征、有利目标,为本区页岩气下步勘探部署提供依据。

1 标志反射层的地质属性定义

结合区域地质、地球物理资料,进行层位标定和反射特征识别,赋予了标志性反射层的地质属性[6]。

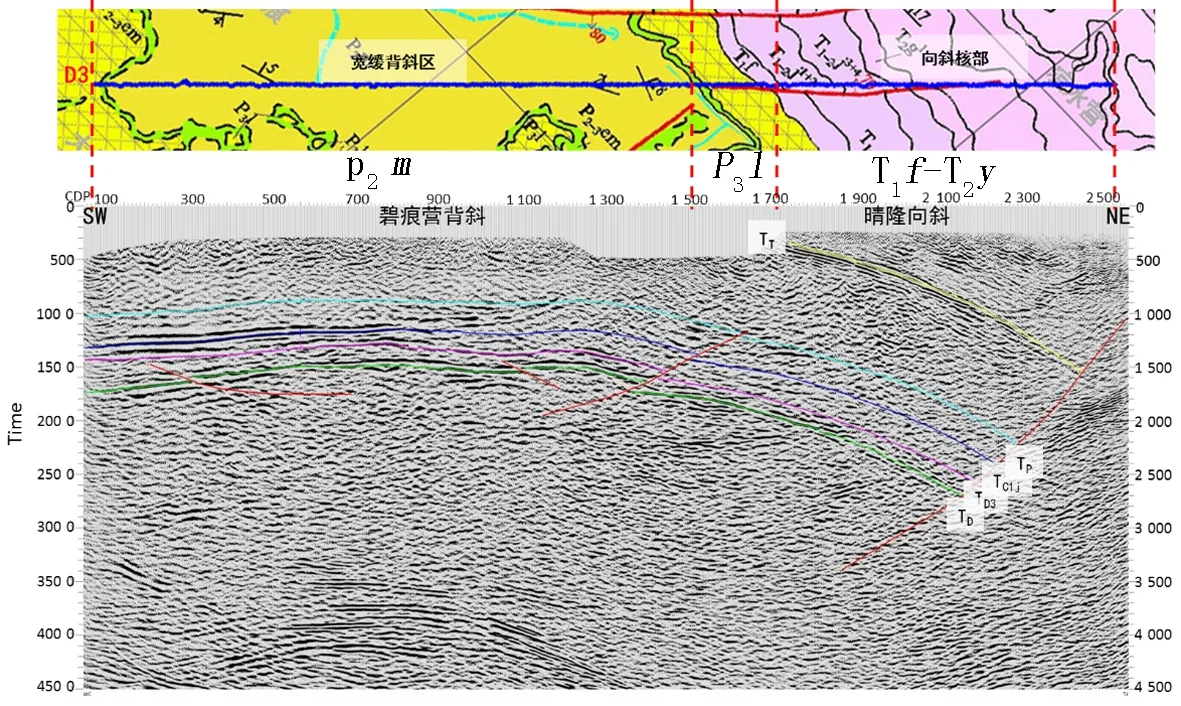

1.1 地质露头下延法

工区总体表现为背斜区年代老、向斜区年代新的地层出露特征,西南部碧痕营背斜主要出露二叠系茅口组、龙潭组地层,东北部晴隆向斜主要出露三叠系飞仙关组、关岭组地层,地层尖灭点可以作为三叠系底层位标定的重要依据[7]。通过地质露头下延,可以较好对三叠系底至二叠系龙潭组底地震反射进行约束和标定,并根据地质露头对地震地质解释中剖面基本构造格局起到控制作用[8](图1)。

图1 地质露头下延法标定三叠系底反射层

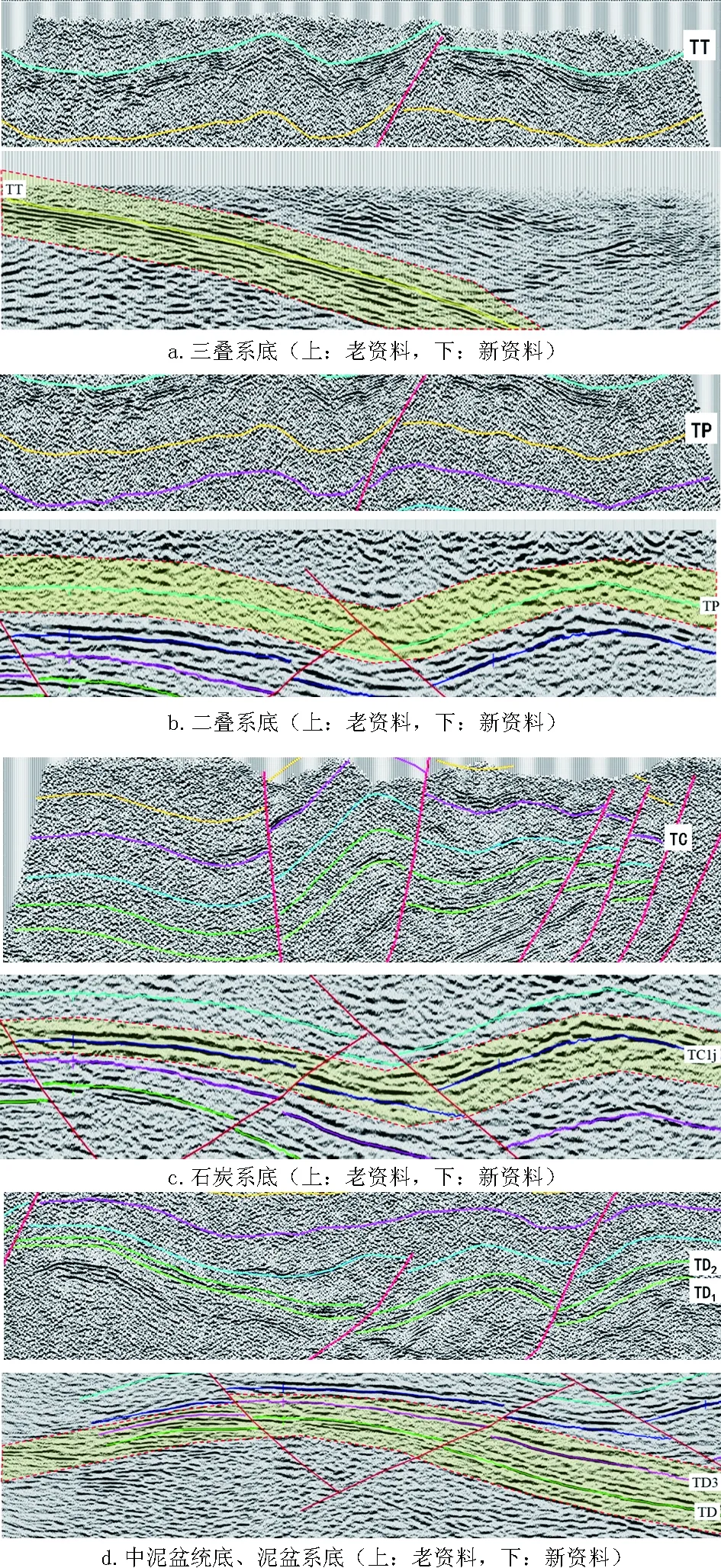

1.2 波组特征对比法

结合本区与邻区标志层地震反射特征对比识别,发现主要层系地震反射特征整体相似度极高,为反射波地质属性归属提供了重要证据[9]。三叠系底表现为多个中强相位连续波峰反射;二叠系底表现为弱振幅不连续波谷特征;石炭系旧司组底表现为2~3个强相位连续波峰反射;泥盆系地层地震反射特征基本为2~3个中强相位波峰反射特征[10]。这些层位地质属性在归属上再根据岩性变化差异、地层厚度变化,重新定义了泥盆系内两套地震反射的地质属性,分别为上泥盆统底(TD3)、泥盆统底(TD)[11](图2)。

图2 新老资料主要目的层地震反射特征对比

1.3 地层厚度参考法

根据地震层位间时间差、地层层速度计算地层厚度,同时与钻井揭示地层厚度进行纵向对比分析,能间接确定部分层位地质属性[12]。为此,通过地层厚度法对三叠底、石炭底反射层位开展各标准反射层的地质属性归属。新、老地震资料从三叠系底多个中强相位反射,至石炭系底2~3个中强相位反射,时间差基本在1 000 ms左右,之间基本为弱反射特征(图2)。考虑到本区为灰岩裸露区,整体速度相对较高,基本在6 000~6 500 m/s范围,时间差1 000 ms换算为3 200~3 500 m左右的地层厚度,与区域地层厚度、部分地层钻井厚度基本吻合[13](图3)。

图3 厚度参考法定义地震反射地质属性

1.4 主要标志层反射特征

根据层位标定成果,结合地层的沉积特征、岩性变化与反射波属性进行类比分析,确定各地震反射界面的地质属性[14](图1)。

TT:标定为三叠系底,地震剖面上表现为一套中强相位、连续性较好的反射波组顶反射,对应三叠系飞一段、飞二段的粉砂质泥岩、粉砂岩与灰岩互层反射,呈正极性反射。

TP:标定为二叠系底,下二叠统龙吟组泥灰岩与页岩分界面。由于页岩与泥灰岩波阻抗差异相对较小,地震剖面上主要表现为弱振幅、断续反射的波谷特征。

TC1j:标定为石炭系旧司组底,石炭系旧司组二段底部、一段页岩与灰岩互层反射界面,呈正极性反射,地震剖面上表现为2~3个强相位、连续性较好的反射波组顶反射。

TD3:标定为上泥盆统底,上泥盆统泥岩与硅质岩互层反射界面,呈正极性反射。地震剖面上表现为2~3个强相位、连续性较好的反射波组顶反射。

TD:标定为泥盆统底(本区下泥盆统地层缺失),中泥盆统火烘组泥岩与灰岩互层反射界面,呈正极性反射,地震剖面上表现为2~3个强相位、连续性较好的反射波组顶反射。

2 断裂及构造特征

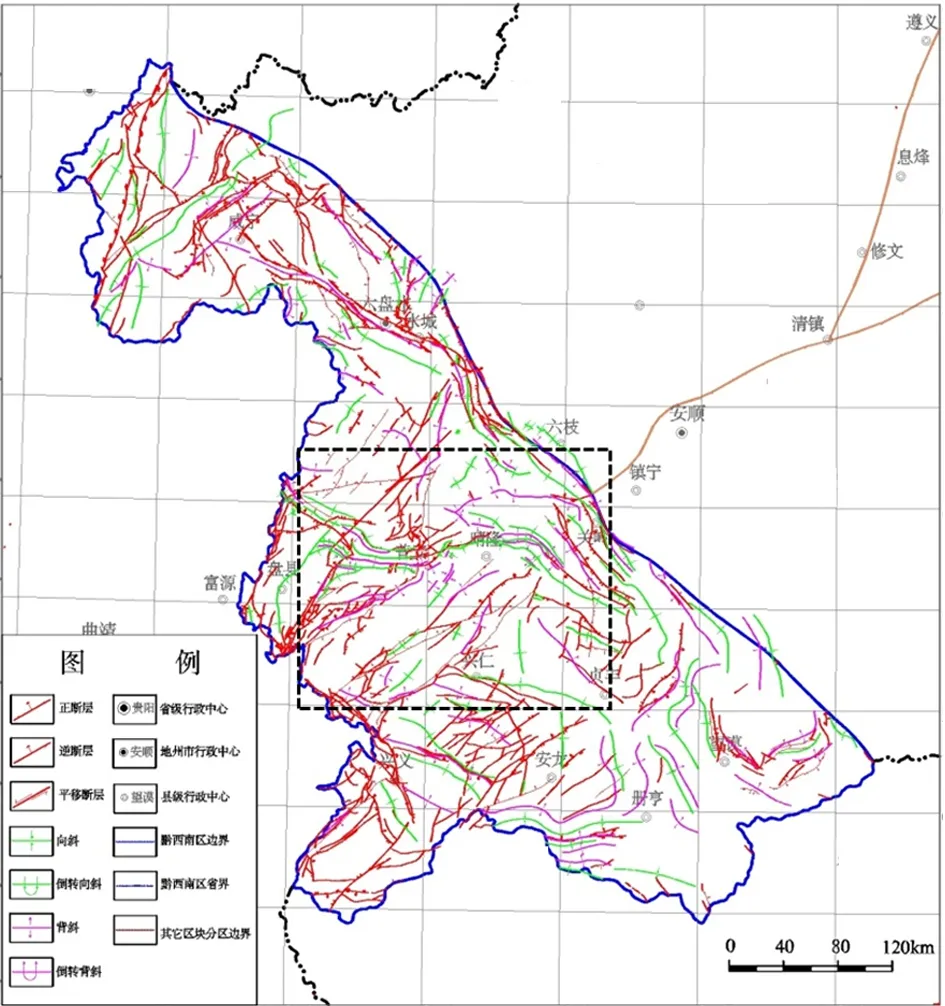

2.1 区域断裂特征

研究区位于黔西南涡轮构造区东北部,区域褶皱及断裂非常发育[15]。从断裂平面来看,形似逆时针旋转的涡轮状构造,以兴义附近为涡轮中心,靠近涡轮中心,断裂密集,远离涡轮中心,断裂分散[16](图4)。

图4 黔西南断裂平面分布

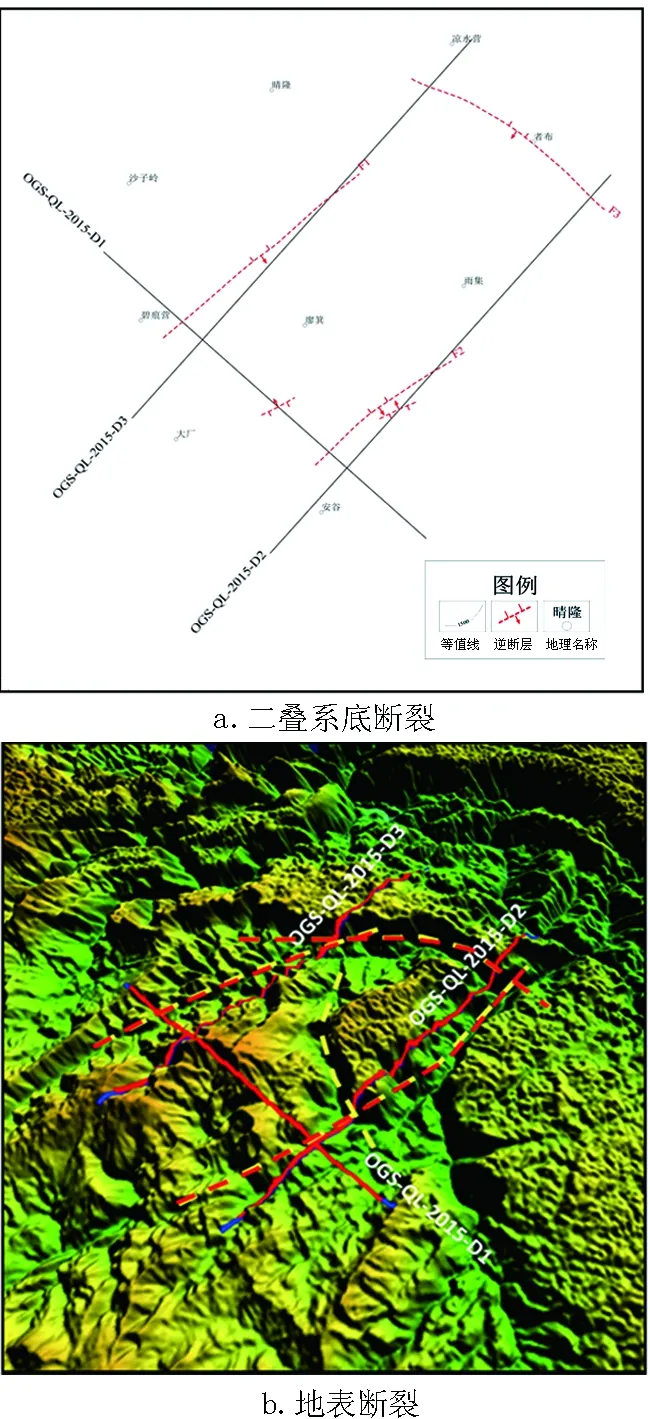

地震剖面上可见本区断裂为逆断层为主,基本属Ⅲ级断层,控制了区内一些典型构造,整体表现为“Y”字型与“人”字型。早期受泥盆世都匀运动和广西运动影响,晚期受晚二叠世东吴运动影响,断层断穿了泥盆系至地表埋深较浅地层,断距从深至浅逐渐变小,具有较强的继承发展性,断层基本控制了碧痕营背斜、安谷背斜、大宝向斜等主要构造(图5)。断层平面展布特征为:平面上大型断裂走向以NE向为主,主要集中在西南部;少量NW向断裂在东北部,与地表断层发育方向保持一致。断层发育方向与涡旋构造区受力及断层总体展布情况具有极大相关性,但断层距离背斜核部至少3 km,对旧司组页岩气藏的保存无明显影响[17](图6)。

图5 典型断裂在地震剖面上特征

图6 晴隆地区断裂平面展布特征

2.2 构造特征

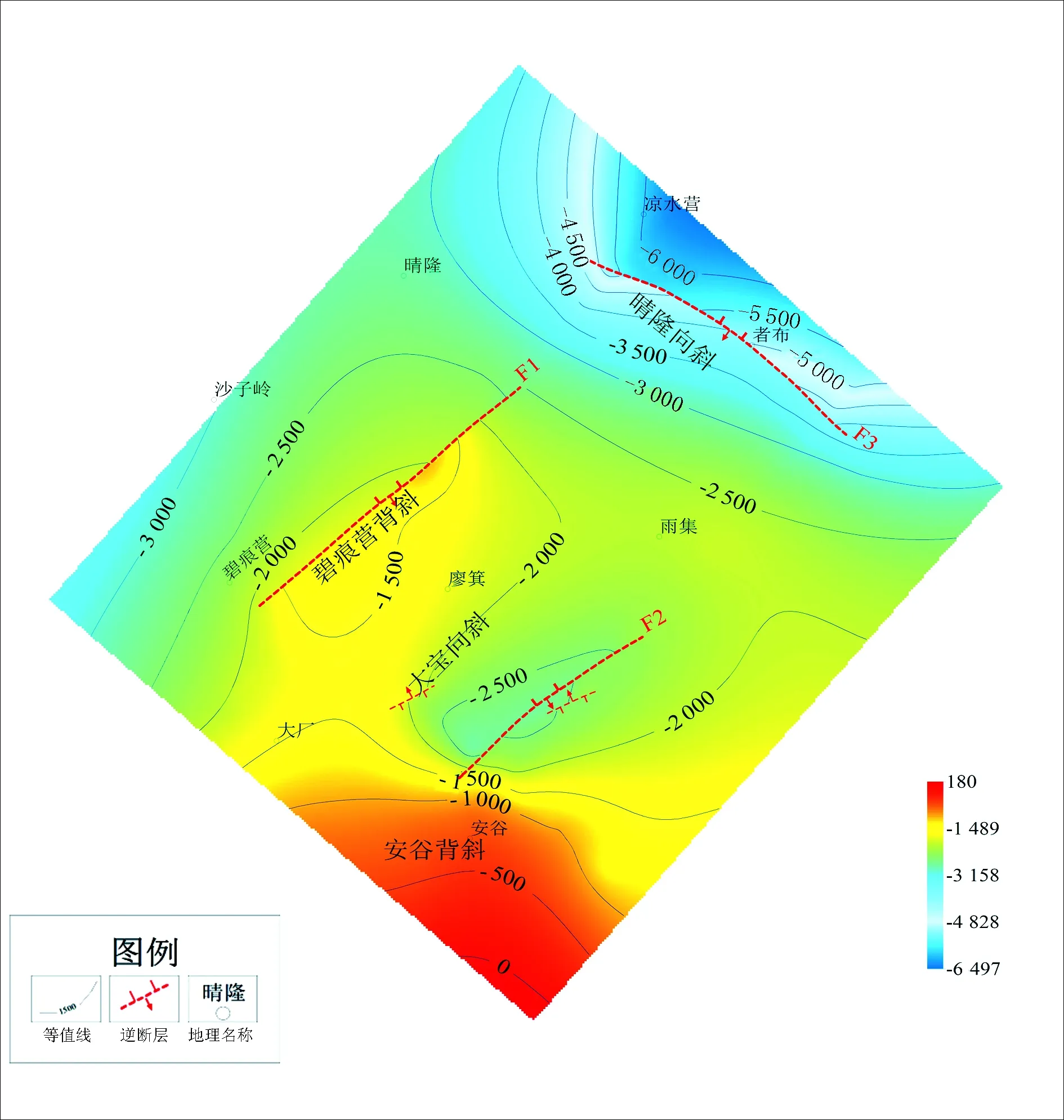

研究区总体表现为“两凹两隆”构造特征,西北部发育碧痕营背斜构造,西南部发育安谷背斜构造,中部夹持大宝向斜,东北部为晴隆向斜区,区内褶曲形态复杂多样,褶皱轴向总体以NE向为主,发育部分弧形构造[18],均以隔槽式褶皱为主体,部分褶曲行迹受断层切割而不连续[19](图7)。

图7 晴隆地区石炭系旧司组底构造

3 圈闭特征

下石炭统旧司组地震反射为本区信噪比较高、波组特征明显、落实构造可靠性最高的反射之一。对于工作区碧痕营背斜、安谷背斜、大宝向斜、晴隆向斜构造的形态刻画基本可靠。

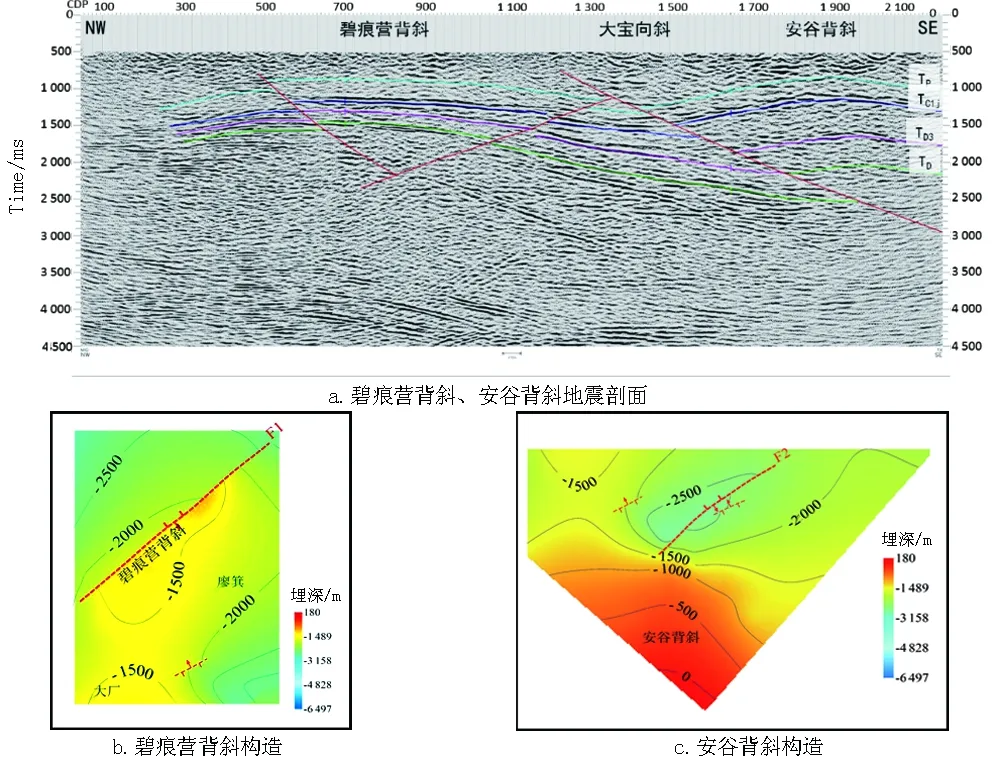

(1)碧痕营背斜

碧痕营背斜位于工作区西部,受控于F1大型断裂及周缘小断层,地震资料品质相对较高,圈闭可靠。碧痕营背斜构造在二叠系圈闭面积最大,下石炭统旧司组底至泥盆系底波组反射特征明显,碧痕营背斜构造较为落实(图8)。圈闭范围较大、闭合幅度较高、整体埋深较浅、页岩气地质综合条件有利,可以作为下步勘探重点目标。

(2)安谷背斜

安谷背斜位于工作区西南部,与碧痕营背斜相对应,受控于F2断层,地震资料品质相对较高,圈闭较可靠。通过地震资料能够基本确定安谷背斜构造,但是由于测线未完整穿越整个安谷背斜,圈闭落实较差(图8)。

图8 有利背斜构造剖面及平面

4 结论

(1)晴隆地区下石炭统旧司组页岩地质综合特征为有利页岩地层,具有较大的页岩气勘探潜力。

(2)通过2种方法较好地识别了地震反射层的地质属性,明确了整个石炭系旧司组页岩层在晴隆地区纵向埋深、横向展布情况。

(3)晴隆地区发育大量Ⅲ级逆断层,断裂走向主要为NE向、少量NW向,与区域涡旋构造断裂发育情况一致;大型断层离背斜核部距离3 km以上,对页岩气保存较少破坏作用。

⑷晴隆地区石炭系旧司组构造样式为“两凹两隆”特点,主要发育有碧痕营背斜、安谷背斜、晴隆向斜、大宝向斜,优选了碧痕营背斜作为下步勘探主要目标。