历史名城背景下铁路工业遗产价值研究

——以胶济铁路济南段为例

慕启鹏 王天雪

引言

胶济铁路作为我国较早修建的铁路动脉,横贯山东腹地,深刻影响了沿线城市的社会、经济和文化风貌。山东省会——济南作为历史文化名城和铁路起点城市,见证了铁路带来的文化交融和对人们生活的改变,并具有独特的城市特色。冯骥才认为:“它就是城市的一部文明史,是形成和积淀城市性格的文化基因。”他认为城市同人一样,也有完整的生命历史[1]。铁路工业遗产作为城市历史发展的重要载体,在不断的城市更新中面临淘汰。历史名城的保护就是要继承城市特色,而城市特色主要存在于旧城之中[2]。2015年,受民盟山东省委托,山东建筑大学工业遗产研究团队参与《关于开展对胶济铁路历史工业遗产普查与记录的意见与建议》的立项,并于2016年对胶济铁路沿线开展田野调查。济南段沿线站点的工业遗存,主要以车站建筑为主,各站点片区遗存的完整性较低。文章整理济南段的历史沿革的同时,从历史、社会文化、艺术价值等方面对胶济铁路济南段进行价值分析,依据近现代建筑遗产综合价值评价指标体系,对胶济铁路济南段整体铁路工业遗存展开价值评估的探索研究,进一步发掘胶济铁路济南段的遗产价值并提出保护的必要性。

1 济南段历史沿革

1898年3月6日中德签订《胶澳租界条约》,德国取得了胶济铁路的修筑权和经营权。1899年9月胶济铁路开工,德国人按照地区分段实施修建。胶济铁路的修建在时间上和空间上可以分为3个阶段:

第一阶段,1899年8月25日至1901年4月8日青岛站至胶州路段正式通车;第二阶段,1902年至1903年胶济铁路通至青州府;第三阶段,1903年至1904年6月1日胶济铁路到达济南,实现全线通车[3]。济南段在第三阶段竣工,设有济南、北关、黄台、历城、王舍人、郭店、龙山、枣园寺、明水和普集等10处车站(图1)。

图1 胶济铁路线路概况图

1.1 胶济铁路发展的5个时期[4]

1.1.1 1904年~1914年德建时期

1898年3月6日中德签订《胶澳租界条约》,德国取得胶济铁路的营造权。1899年9月胶济铁路开工,德国人按照地区分段实施修建。

1.1.2 1914年~1922年日建时期

德方为与中方主持建设的津浦铁路济南站较量,于1914年决定扩建胶济铁路济南站。1914年,一战爆发,日本对德宣战,胶济铁路全线落入日军之手,1915年由日本人接手未完成的济南新站,同年竣工;济南东站于1917年更名为黄台站,原为四等中间站,1918年升为三等站;八涧铺和十里堡站均在1917年撤销;枣园寺站1915年改为枣园庄,1936年8月改名枣园寺,1946年4月恢复枣园站原名。

1.1.3 1922年~1949年民国时期

1923年《解决山东悬案条约》和《山东悬案铁路细目协定》的签订使中国以万元国库券赎回胶济铁路,但实际胶济铁路仍然被日本人垄断。1937年“七七事变”后日本人再次强占了胶济铁路全线并于1939年将津浦铁路与胶济铁路的济南站合并,胶济铁路济南站改为济南铁路局机关;1930年重建北关车站;1936年8月王舍人站更名为历城站;1943年在明水至普集站之间增设杲家坡站。1945年日本无条件投降,中国共产党接收胶济铁路西段并设立胶济铁路工委,国民党接收胶济铁路东段。

1.1.4 1949年~1978年解放后至改革开放时期

1949年胶济铁路收归中国共产党并全线解放通车。韩仓站1959年开站,始名374km乘降所,1974年更名韩仓站;龙山站1950年8月更名平陵城站;1974年增设于家村和毕扬站;枣园寺站于20世纪60年代改建。

2 济南段历史遗存现状

2.1 济南站

1904年由德始建,最初为地域民居建筑风格的低矮平房,1914为与由中方主持建设的哥特式风格津浦铁路济南站较量,德方重建济南站。一战后,胶济铁路全部权益归日本所有,并于1915年继续建设未完成的济南站为特等站。后虽由日接手建成,但整体为德国文艺复兴初期建筑艺术风格。现基本保存完好,平面呈“一”字形,东西向展开。中部为候车大厅,底层立面由蘑菇石砌筑,开3个拱券洞口;二层是由六根爱奥尼克石柱包围的石柱廊。[5](图2-1)。2016年11月在原站东西两侧加建,院内站前广场西侧放置一辆制造于1973年的蒸汽火车头,济南站现为济南铁路教育基地,内部设有胶济铁路陈列馆等(图2-2),主要展示胶济铁路的修建背景及过程等。

图2-1 济南站历史照片

图2-2 济南站现状图

2.2 北关站

原北关站(最初称小北门车站)(1904年~1930年)使用单位是山东铁道公司(德),始建于1904年,为德式风格。

北关站(1930年至今),北关站位于明湖北路(经一路)与北关北路十字交口的西北角,经西侧辅道北行,铁路桥洞的西南侧,为三等车站。1928年日军在此炮击小北门,1930年重建的北关车站为日式建筑风格,保存至今。曾长期承担疏散济南站客流的任务,1990年老济南火车站拆除重建时,曾短期承担过济南站的运输任务,1991年济南东站建成后北关站即停用废弃。资料记载1991年北关站被拆除,但站房大部分至今仍存。

车站坐北朝南,立面对称处理。外墙为红砖砌筑,内墙为砖砌加白涂料粉刷,转角石砖柱子,中间候车厅正面三角形山花上写有“北关”二字。主站房室外东侧现有通向北侧二楼的楼梯,与主体分开,应为后期改建所加。北侧胶济铁路高于站房3m,从南面看车站为二层,从北面看则仅一层。现作仓储(图3)。2013年被济南市人民政府定为济南市第四批文物保护单位——角楼庄北关车站旧址。车站西面乱搭建的平房与棚户房现为拾荒者居所,周围环境恶劣。

图3 北关站现状图

2.3 黄台站

1904年由德始建,二等站,是胶济铁路全线唯一保存下来的原有车站,为德国青年风格派建筑风格,保存完好。中部是二层办公楼,东侧三开间单层为售票厅兼候车室,屋顶的南北两面各有一个气窗;候车厅的墙立面大半圆拱形门窗镶着粗石边框,碎石墙基,水泥拉毛墙面,墙的拐角用粗石做隅石样予以加固;中间二层办公楼开矩形门窗,现多已换为塑钢门窗,外加铁栅栏(图4)。

后期办公楼与西侧加建一层附属用房相连并进行加固和重新粉刷,外墙整体以米黄色为底,天蓝色色条装饰。东侧为车站派出所与警务室,站前广场,沿街做商铺(见图4)。建国后,黄台站客流量较大,旅客自南向北通过石门廊出口到达月台,门廊为石扶壁夹,拱门上面是一高二低的3个山墙面小尖塔,四向开门,石门廊的形制现被保存;因高铁扩建,高铁轨道占用原有月台空间,现站房与铁轨距离仅约半米且用铁网分隔且不再承担客货运输任务。

图4 黄台站北立面图

2.4 济南机务段

济南机务段始建于1910年,根据历史图片资料(图6)显示原机务段包含水塔、扇形车库、人工机车转盘、附属设施等建筑。现济南机务段保留了原水塔一座和人工机车转盘,其他原有建筑已被拆除,其中,济南机务段扇形车库于1984年10月15日爆破拆除(图5)。

图5 机务段水塔现状图

济南机务段水塔名为“通和塔”,塔高约40m。建筑面积约200m2,塔身是由红砖垒起的八棱形,红砖柱承重,砖砌墙体,外有水泥抹面。整座水的塔基部分是由石头垒砌,且其塔基部分高十余米。塔基部分呈四面矩形,毛石装饰。水塔的顶部为三重檐屋顶结构。最顶端模仿中国传统的八角亭,呈现别致的宝葫芦状小塔,小塔既有避雷的功能,又起到装饰的作用。该塔塔基部分由毛石砌筑,加之四坡屋顶,德式建筑风格明显。位于机务段院门内侧,并未废弃使用,人工维护情况较好。

3 济南段历史价值分析与评估

胶济铁路是中国较早修建运行的铁路线之一,因其线路之长被称为当时中国最长的“现代铁路”。胶济铁路济南段沿线铁路建筑丰富了济南的建筑文化,并已有机地转化为济南的城市肌理与文化无意识记忆,形成了独有的原真性建筑特色[6]。

3.1 铁路遗产价值

2003年7月10日至17日国际工业遗产保护联合会(TICCIH)通过的《下塔吉尔宪章》中对工业遗产下了定义:“工业遗产是指具有历史、技术、社会、建筑或科学价值的工业文化遗迹。包括……交通运输及其基础设施……和工业相关的社会活动场所。”[7]铁路文化遗产是工业遗产中的重要组成部分[8]。结合国内现有研究,根据《中国文物保护准则》《保护世界文化和自然遗产公约》、《近现代建筑遗产保护再利用综合评价》[9]和《中国工业遗产价值评价导则(试行)》[10],初步确定几项价值评估标准,在此几项价值评估标准上对济南段沿线各站点建筑展开价值分析。

3.1.1 历史价值

胶济铁路开通以来推动济南成为中国近现代内陆铁路沿线自开埠的大型城市,促进胶济沿线的民族工商业的发展,拥有真实的、特别的历史存在过程。济南站1904年由德始建,最初为低矮平房,1914为与津浦铁路济南站较量,德方决定重建济南站,一战后,胶济铁路全部权益归日本所有,并于1915年继续建成未完成的济南站。济南站见证了济南城市历史发展,是济南城市历史阶段的承上启下的物质依据。黄台站是胶济铁路全线唯一保存下来的原有车站,保存年代最久远,1904德建至今保存113年,历史价值较高。

3.1.2 社会文化价值

建筑遗产作为各国各地区文化的物质载体不仅反映建造时期的社会文化形态,还对当前的社会文化发展产生一定的影响。例如,随着济南社会环境条件的发展,济南站已不承担运输任务,为适应城市发展,现作为铁路教育基地和百年胶济铁路展览馆,让公众作为建筑的使用者来建立与之的直接联系,增加济南城市的知名度以及在公众之中的影响力,有助于其更适当的保护利用。

3.1.3 艺术价值

1904年前后的德国正处于现代建筑运动的兴起之中,建筑风格巨变。然而,对胶济铁路济南站的设计影响较小,是德国文艺复兴初期建筑艺术和结构形式的建筑物。屋顶初建时为四坡传统小灰瓦屋面,屋顶上的吻兽花脊(现已不存)与济南当地的民居作法相同;粗石边框的大半圆拱形门窗与石扶壁小尖塔建筑形式的融入,呈现了德国青年风格派与济南当地民居形式相结合的中西融合建筑风格,也是20世纪初山东受到“东学西渐”影响的见证。其中,北面的石门廊,下部的粗石扶壁夹着半圆券的石拱门洞向两侧逐渐展开,上部是一高二低的三个小尖塔,德国中世纪哥特式风格,展现出不同于其他站点的精雕细琢,具有站台标识象征意义,黄台站其艺术价值等级较高。

3.2 价值模拟评估

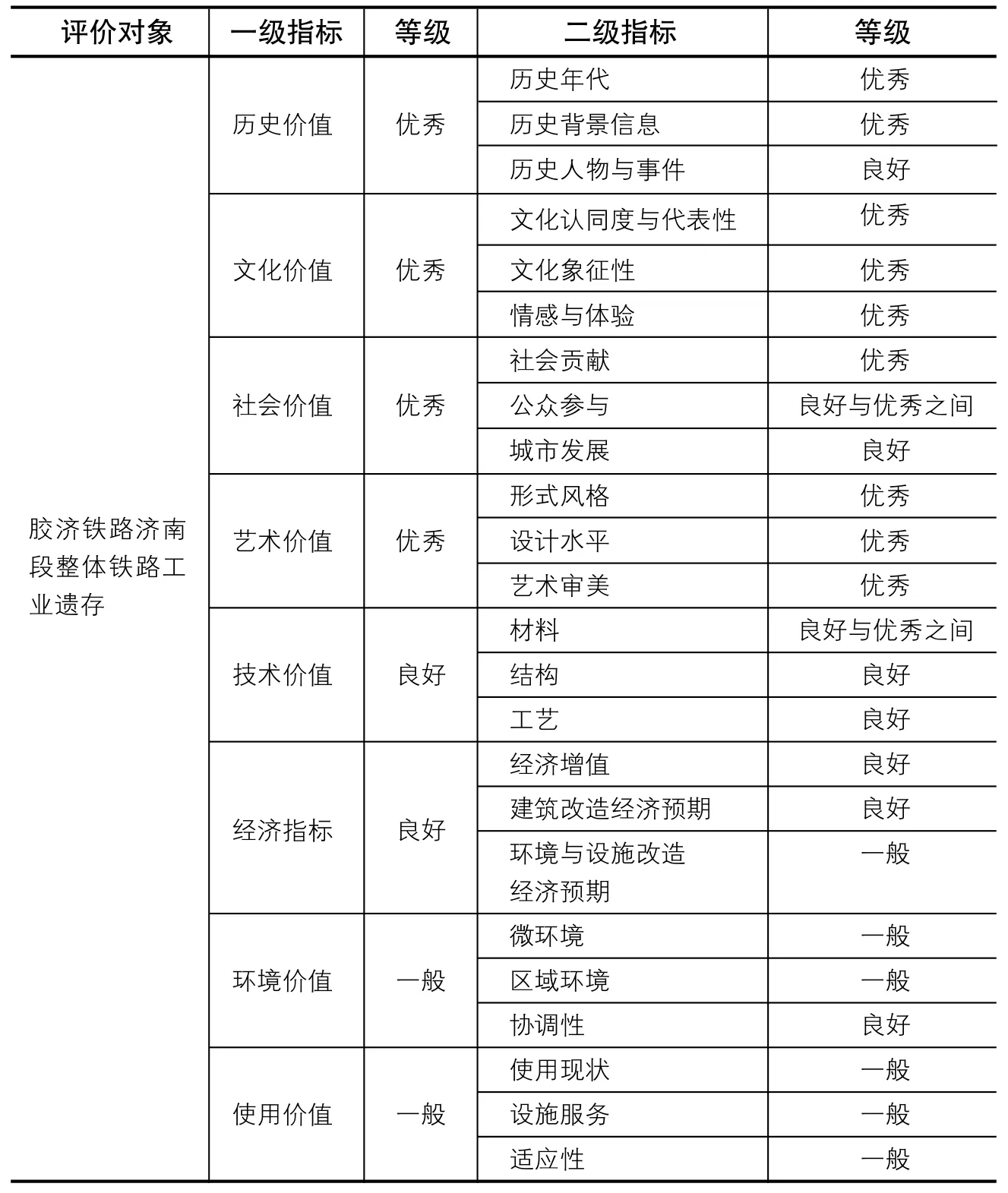

2016年东南大学蒋楠和王建国教授提出了近现代建筑遗产综合价值评价指标体系,该指标体系将《雅典宪章》《下塔吉尔宪章》和《奈良的真实性文件》等相融合,将“近现代建筑遗产综合价值评价指标体系”总目标层设为评价对象,一级指标8项(历史价值、文化价值、社会价值、艺术价值、技术价值、经济价值、环境价值、使用价值),二级指标24项,基本指标45项[8]。在2017年的调查研究中,我们结合山东胶济铁路的现实情况尝试对济南段整体铁路工业遗存进行评估,将评价等价分为:优秀、良好与优秀之间、良好、一般等4个等级,并得出其遗产综合价值评价指标体系表(表1)。

表1 胶济铁路济南段整体铁路工业遗存综合价值评价指标体系表

3.3 济南段整体铁路工业遗存在城市发展中的价值总结

济南作为历史文化名城,在城市发展中不能摒弃历史,应在历史基础上发展,从旧环境中滋生新的东西,而不是生硬地搬至异地[2]。遵循历史环境的延续与历史文化环境的继承发展的原则。而胶济铁路济南段铁路工业遗存是济南历史环境与文化环境延续的重要物质依据。

济南段铁路整体工业遗存具有延续历史环境的历史文化性、社会性和空间性,它承接了济南城市空间形态的变化与过去之间的关系,影响和辐射包括自身以外的周围地区,形成济南独有的特色。它包括:1.有标志作用的站房建筑;济南本土建筑与德日风格结合的水塔、职工宿舍、拱券石柱等建筑群。2.有铁路功能特有的平面流线形式、序列关系,以及胶济铁路济南段铁路线对济南整个城市贯穿和路网结构的影响。3.有铁路运输和出行带来的社会交往,影响城市居民的风俗习惯。70年代,黄台站是人们上下班的转乘站点,胶济铁路济南段承担了方便人们在济南城市内部的交流和生活的任务,是历史环境的共同记忆。

历史文化环境的继承与发展中,1.它强调了深化铁路线整体的历史传统特色空间特征,保留原有的建筑风貌、城市格局,通过旧铁路工业遗产与周围城市发展中的新建筑的对比,突出历史的环境特色。2.铁路沿线站点根据等级设立的铁路博物馆和线性遗产公园等,唤醒人们对历史文化的怀念与共鸣促进济南特色的铁路工业遗产旅游的发展。

4 问题与展望

济南段工业遗产的保护和利用方面存在着诸多问题:首先,建筑遗存类型样本的缺失现象普遍。济南段现状调研表明德式站房建筑和近代日式建筑均有遗存实例,而中西交融、地域民居式建筑风格样本的三等、四等站多已鲜见[10],一方面由于胶济铁路建设之初,除济南府和青岛的车站建筑上更加有特色、宏伟一些,沿线全部车站设施都是按照最简单的建筑式样建造,三等、四等站在铁路升级中消亡。其次,济南段铁路遗产的研究深度不够,缺乏对站场构筑物(例如水塔、站台、涵洞等)的重视,导致保护与再利用难以开展[11],如郭店站遗存完整水塔、明水德建时期完整遗存的桥涵,现均被废弃。再次,胶济铁路沿线除济南站外,其余站房没有得到应有的重视,导致再利用过程中存在不规范使用对遗存造成一定程度的破坏。最后,文物保护单位的归属权模糊和管理责任的缺失是铁路遗产遭到破坏的重要原因,如,黄台站站台因高铁扩建,大面积占用原有月台空间,现站房与铁轨用铁网分隔,其间仅足两人通过。随着以后城市的更新发展,黄台站站房建筑本体会受到更大的侵蚀的可能。

对于历史名城发展中的铁路遗产有以下展望:首先保存济南段线性铁路工业遗产的完整性,就要建立长效保护机制,成立相关的委员会,对废弃的铁路工业遗存进行评估,给予保护价值高的铁路站房必要的的保护和维修;把握好铁路工业遗产在工业旅游发展中的相对关系,发挥济南段铁路工业遗产的特有的艺术、历史、社会等不可量化的抽象价值,通过联合申遗、成立胶济铁路博物馆、建立铁路主题公园或相关文化创意产业园等方式,使遗产转换为经济价值,重获新生;在提高公众对铁路工业遗产保护意识的同时,相关部门成立专门的保护机构,对铁路工业遗产进行有计划的整理、维护和修复,实现对铁路工业遗产的合理保护和开发利用。