用陈述化语言表达程序性知识的策略学习*

汪欣

(广州市执信中学 广东 广州 510080)

在高中物理教学中存在这样的现象:课堂明明刚讲过的问题学生依然不会;重复讲过多次的问题也仍然出错,这让教师感觉困惑;课堂明明听懂了,课后还是不会做题;公式明明记住了,习题还是不会做;时间确实多花了,效果还是不理想,这让学生也感困惑.为什么在教师预设的教学目标与学生认知之间会出现这么大的差异呢?

当代认知学习理论对知识的分类认为:知识包括陈述性知识、程序性知识和策略性知识,对于上述现象是否可以理解为:当我们的学生只是在大脑中储存了陈述性知识,比如物理原理、定律、定义,这些关于是什么、怎么样的事实知识,却不能表征出“怎么办?如何做”等程序性知识,也不善于利用策略性知识指导自己如何表征问题的整体知识情境[1],这样就出现学生即使掌握了足够的基础知识但仍不会解题的现象.

程序性知识是自动运动的,是以非语言的形式储存在大脑中,在教学设计中教师需要思考如何将直觉的程序性知识用陈述化的语言表达出来[1].

下面以笔者在高三电磁学复习课的教学实践为例,谈谈如何在习题教学中将程序性知识转化为陈述性知识进行授课,以期提升学生解题能力.

1 练习先行调动原认知中的知识和经验

教学不一定非要是讲授式的或灌输式的,可以进行某种形式的预习或引导学习体验[2].在高三复习课中,教师的主导作用是进行道路铺设的作用,利用经验创设合适的问题情境,给予学生思考的空间,促使学生有效调动原认知结构中与此训练相关的学科知识和做题经验.

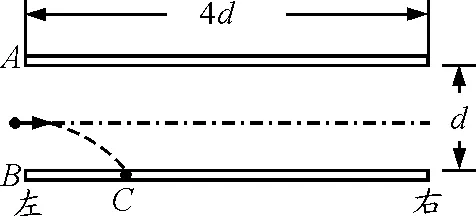

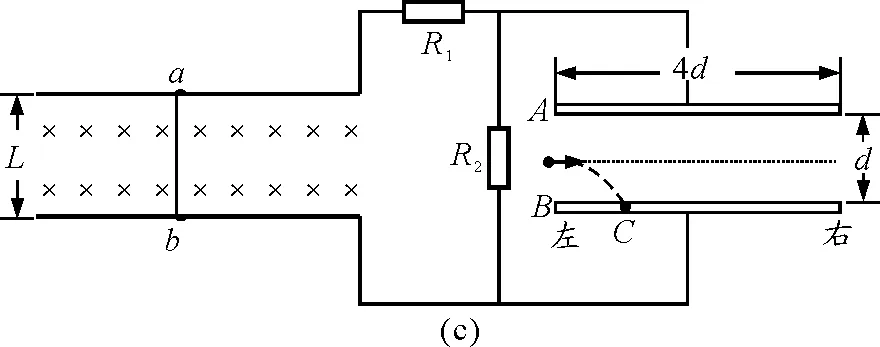

【例1】如图1所示,板间距为d,板长为4d的水平金属板A和B上下正对放置,并接在电源上.现有一带电的质点沿两板中心线以某一速度水平射入,当两板间电压U=U0,且A接负时,该质点就沿两板中心线射出;当A接正时,该质点就射到B板距左端为d的C处.重力加速度为g,不计空气阻力.

图1 例1题图

(1)求质点射入两板时的速度;

(2)当A接负时,为使带电质点能够从两板间射出,求:两板所加恒定电压U的范围(结果用电压U0表示).

解答本题,学生应该已具备如下3种类型的知识.

陈述性知识:平行板电容器场强的计算公式、电场力大小的计算公式以及方向的判断、类平抛运动的分解等.

程序性知识:如果A接负,沿两板中心线射出,那么重力等于电场力

电场力方向向上,因此质点带正电,重力不可忽略不计;

如果A接正,质点射到B板距左端为d的C处,那么重力和电场力之和提供偏转的加速度

质点做类平抛运动,分解为:水平方向做匀速直线运动,公式表达为v0t=d;竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,公式表达为

如果A接负,为使带电质点从两板间射出,由于射出位置的不确定性,那么就需要将不确定的情境明确化,分情况求解临界值.

如果质点恰好从下板右边缘射出,那么满足

2d=v0t

由此求出电压U1最小;

如果质点恰好从上板右边缘射出,那么满足

2d=v0t

电压U2最大.最后确定电压范围U1≤U≤U2.

策略性知识:如果质点能在平行板电容器中沿着垂直于电场力方向做匀速运动,那么就要考虑重力平衡电场力的情况,由此确定重力是否能够忽略不计.如果质点穿出平行板的位置不确定,那么就要将不确定的、模糊的情境具体化、明确化,以假设的方式进行具体的计算和讨论.

给学生自我练习,可以有效地对已有知识进行提取和呈现,通过学生展示书写过程,陈述和解释做题步骤,训练学生有意识地将程序性知识以语言的形式进行表达,这样学生对知识的理解会更深刻,从而清楚认识到自己到底掌握了哪些知识或还没有掌握哪些知识,从而产生解决问题的欲望.

2 认知重组获取可描述的程序性知识

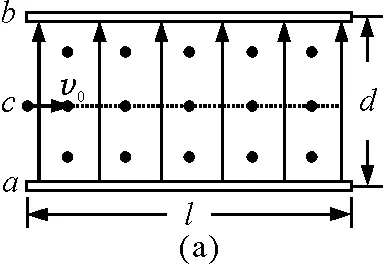

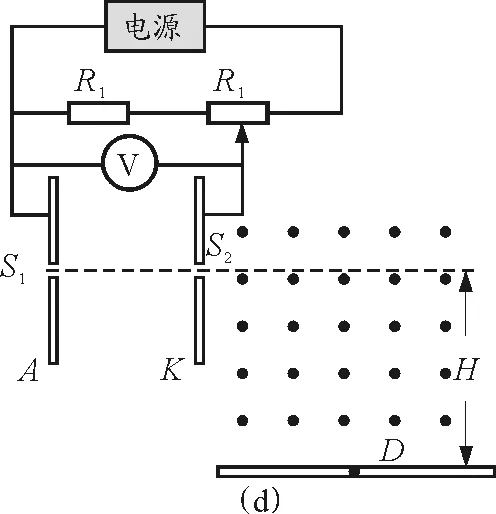

为了实现认知的重组,可将基础问题进行变换,在已有的物理模型基础上,引导学生思考:平行板电容器中的电场还能以哪些方式获取?在此题情境中能否加入更多的物理情境,进行问题的重新设计?用指导性的问题引发信息加工,学生很自然地能够将磁场和电磁感应的相关知识进行有机结合,以联想的方式把新情境纳入到已有的思维模式中,使问题变得更加具体、实在,将重组思考后得到的多种变形,如图2所示.以图示的形式展现出来,促使解决问题的清晰度更高了.

图2 物理模型的多种变形

虽然在原有题目中加入了更多的元素,比如洛伦兹力方向的判断以及大小的计算、电路的分析和求解、圆周运动的求解问题等,但解题步骤仍然是不变的:

(1)对粒子受力分析,画出受力示意图,确定电路结构、明确电压大小和方向、计算感应电动势的大小等;

(2)确定运动的类型,判断运动是直线运动还是曲线运动,包括对曲线运动的分解;

(3)列出方程,求解计算.

学生能学到什么,直接取决于他是如何感知问题情境的,在主动思考过程中体验经历,回顾感悟,建立起知识和问题之间深层结构的分类联系,帮助学生形成一个具有层次感的认知结构面.

课堂教学不仅仅只是知识的教学,更重要的是教会学生如何去补充知识的方法和程序,学生用语言表征出问题情境、解题步骤和方法,就达到了将程序性知识转化为陈述性知识的训练,同时让学生明白陈述性知识不仅要记住,更要注重知识的质量,用语言有条理性地表征问题,从而在复习中才能呈现最一般、最概括的知识结构,帮助学生在头脑中形成一个可描述的程序性知识,为有效解决同类问题储备知识经验.

3 思维概括提供可管理的学习策略

高三的复习课,绝不只是把学生已经学过的知识内容进行“浓缩”,那只能使学生的学习仅仅处于回忆阶段,复习课的教学更多地是帮助学生完善知识体系,让学生的知识系统关联性更强.最具生成性的策略是让学习者解决难度逐渐增加的一系列问题,并用指导性的问题引发信息加工、集中注意力和唤起这些教学事件中所描述的策略[2].

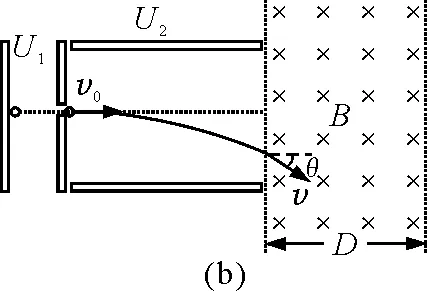

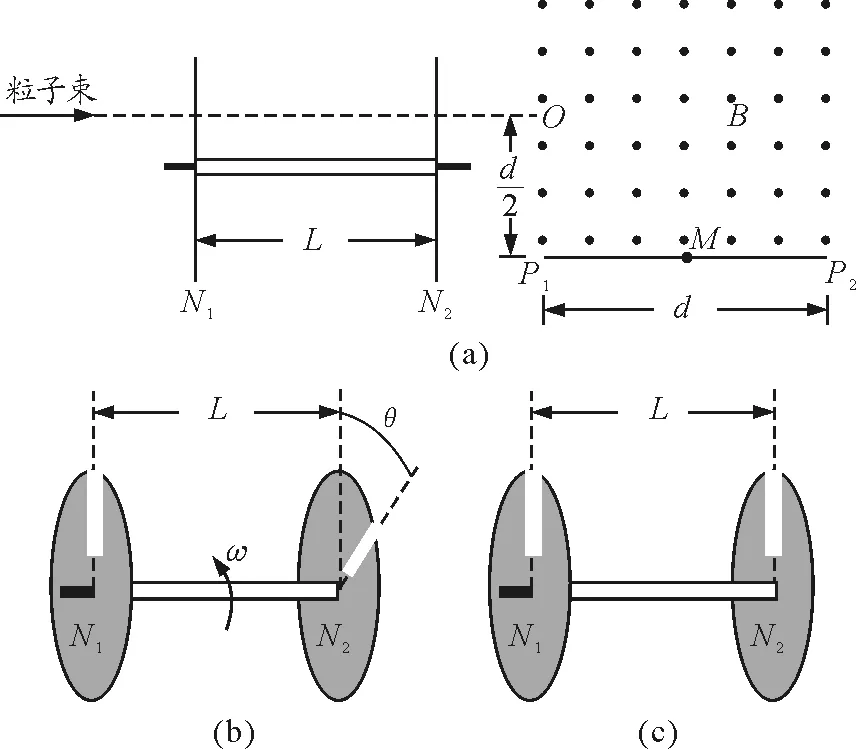

(1)若两狭缝平行且盘静止,某一粒子进入磁场后,竖直向下打在感光板中心点M上,求该粒子在磁场中运动的时间t;

(2)若两狭缝夹角为θ,盘匀速转动,转动方向如图3(b)所示.要使穿过N1,N2的粒子均打到感光板P1P2连线上.试分析盘转动角速度ω的取值范围(设通过N1的所有粒子在盘转一圈的时间内都能到达N2).

图3 例2题图

例2是属于复杂的、定义不良的问题,在学生掌握了原理后,提出思考:对这些新的情境,与前面的例1在知识上建构了哪些关联?这一类题的切入点在哪里?关键的步骤是什么?基本思路是什么?问题的提出,可以促使学生用准确的语言像描述概念、定理一样,把解题方法和思路作为学生必须掌握的程序性知识去加以训练.

本题所涉及到的陈述性知识包括:带电粒子在磁场中的偏转问题,以及圆盘的圆周运动;但粒子在磁场中的运动落点位置却是模糊不确定的,那么就需要启动程序性知识将问题清晰呈现:如果粒子落点有最小半径,对应就有最小的运动速度,那么粒子在板间运动时间就最长,对应盘转动就有最小的角速度;如果粒子落点有最大半径,对应就有最大的运动速度,那么粒子在板间运动时间就最短,对应盘转动就有最大的角速度.通过“如果……那么……”这种表述将不同运动之间的相互制约关系呈现出来,从而达到解题就是程序性知识的自动运行.

爱因斯坦曾说:你能够看到什么,取决于你大脑中有什么知识.当学生充分掌握了知识原理后,还可以从知识的分类去帮助学生建构以问题为中心的发散题型,通过信息加工,构建学生的问题解决策略.比如,在同类题型中,可能还有运动条件的不确定,运动过程的不确定,运动类型的不确定,运动结果的不确定等,如果学生大脑中已具备了清晰的基本原理和概念等陈述性知识,已储备了清楚的解题思路和步骤等可描述的程序性知识,再加上可以管理的策略性知识:如何将不确定的因素明确化,如何将模糊条件具体化的策略学习,那么学生就已经建构了一个完整的解题流程.要提高学生解题的质量,就必须加强方法教学,努力培养学生反思总结的能力[3],在教学中要善于引导学生概括自己的思维过程,把新事物纳入已有的思维模式之中,促使思维模式愈益普遍、概括化,并在后续的反馈练习中使用这些学习策略,促进这些模式识别技能越来越自动化和程序化,知识就可以以一种促进问题解决的方式得到重新组织和精致[2].

100多年的学习心理学研究表明,一旦学习类型正确划分以后,每类学习的规律被揭示清楚了,教学并不是“教无定法”的,教师只要按照学习论所揭示的规律进行教学设计与施教,便能保证学习成功[4].作为中学教师,在我们的教学设计中需要思考:教师教什么?学生学什么?教师如何教?学生如何学?如何知道学生学会了?如何检查学生掌握了?如何实现能力的养成?课堂教学中有3种结构形态(即知识结构、认知结构、教学结构),每种结构又有各自的规律(知识序、思维序、教学序),我们要在物理教学过程中同步、有效地进行科学思维训练,去帮助启发学生思考学习,真正做到授之以渔.