浙江德清东坡岭战国墓发掘简报

浙江省文物考古研究所 德清县博物馆

内容提要:浙江德清东坡岭共清理战国早中期竖穴土坑墓9座,出土随葬品以原始瓷、印纹陶和泥质陶为主,其中原始瓷渔篓尊、鉴、瓿、钵、双系罐等出土时较完整,原始瓷生产工具镰、斧、锛、铲、锸等弥足珍贵。从墓葬形制和墓葬的地理位置推测,这批墓葬所在区域可能是原始瓷窑址中心区的一处非贵族墓葬区。此次战国土坑墓的发掘,为研究战国时期土坑墓与原始瓷窑址之间的关系提供了珍贵的实物资料。

图一// 德清东坡岭战国墓及周边窑址分布图

东坡岭位于浙江省德清县阜溪街道北部丘陵地带,是一处海拔高度14.1米的岗岭(图一),其周围为德清原始瓷窑址密集分布区,其中的下漾山、弯头山、亭子桥等9处窑址于2013年由国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。2007—2008年,故宫博物院、浙江省文物考古研究所、德清县博物馆先后发掘德清火烧山和亭子桥窑址,发现龙窑遗迹,出土大批商周原始瓷器遗物,德清被学界认为是中国瓷器的源头。2017年3—4月德清县阜溪街道龙胜村在东坡岭开展新农村坡地型村庄建设,浙江省文物考古研究所、德清县博物馆联合在其建设涉及区块进行考古勘探和发掘,共清理墓葬11座,其中战国竖穴土坑墓9座、宋墓1座、明墓1座(图二)。现将战国墓葬资料简报如下。

一、墓葬分述

9座战国竖穴土坑墓位于龙胜村新村委西北东坡岭上,早年曾被盗掘,墓葬开口在表土下,均为竖穴浅土坑长方形墓,其中M1、M2、M8带有墓道。葬具和人骨全部腐朽或破坏。墓壁规整垂直,墓底较为平坦。随葬品以原始瓷和印纹陶、泥质陶为主,主要有原始瓷渔篓尊、鉴、瓿、钵、双系罐以及生产工具镰、斧、锛、铲、锸等。

图二// 德清东坡岭战国墓总平面图

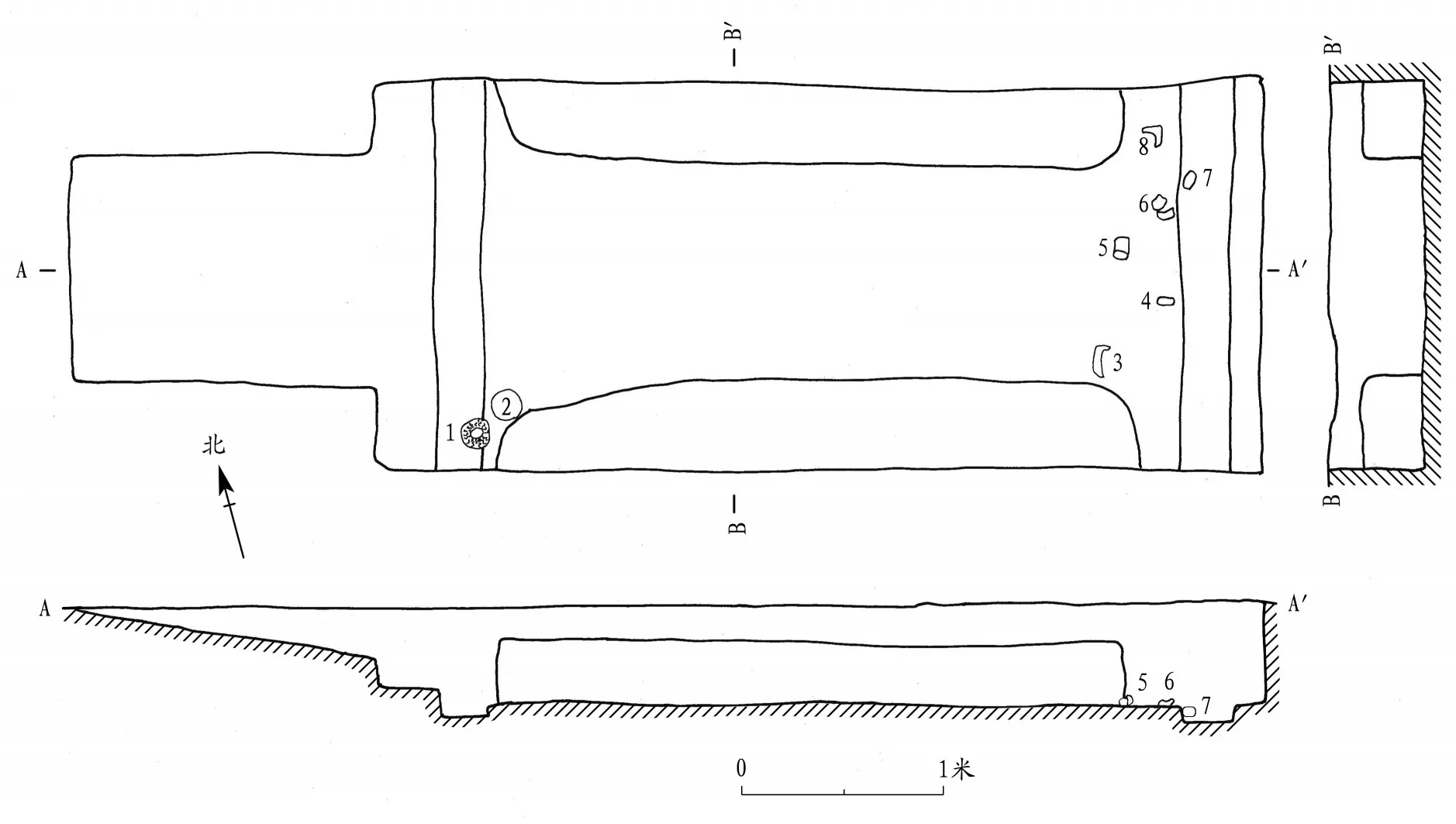

M1 方向287°。中间偏北和墓室后壁各发现一个现代盗洞。带斜坡墓道,位于墓室西部,长1.5、宽1.2、存深 0~0.24米,坡度10°。墓室长 4.4、宽 1.96、存深0.4~0.6米。墓室左右两边各有一熟土二层台,长3.2、宽0.4、高0.3米,在墓室前后两端各发现一条枕木槽,长 1.95、宽 0.23、深 0.18米。墓室中部、枕木沟区域为青白泥填土,熟土二层台为红褐色填土,推测应该有木质葬具。在枕木沟边放置随葬品7件,分别为原始瓷渔篓尊、鉴、盅式碗各1件,生产工具镰、斧、锛、锸各1件(图三;彩插二︰1、5)。

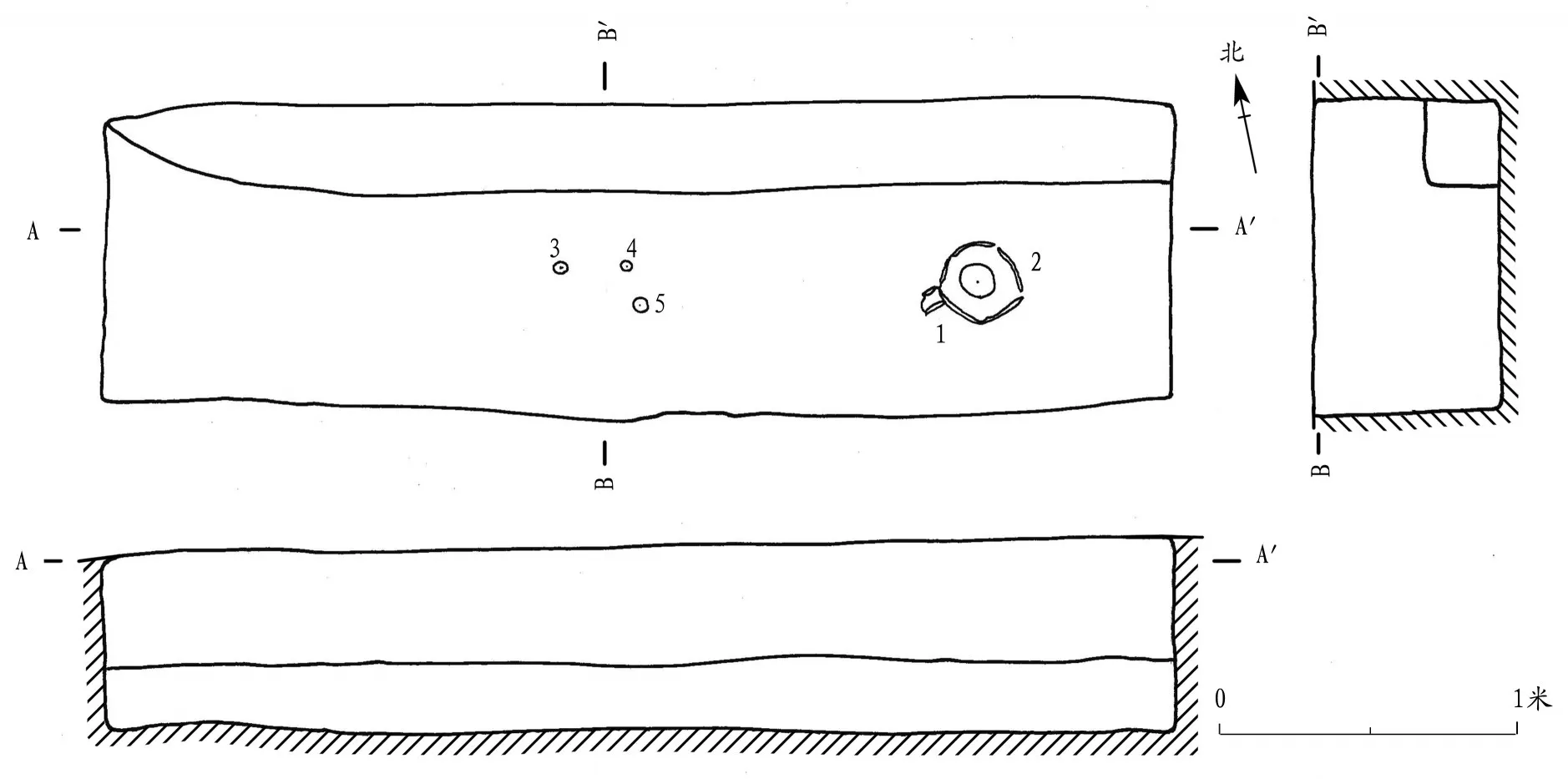

M2 位于M1西北。方向300°。墓中间偏南和墓室东北各发现一个现代盗洞。带斜坡墓道,位于墓室西部,长0.8、宽1.14、存深0.06~0.24米,坡度5°。墓室长3.88、宽1.9、存深0.3~0.42米。墓室为青白泥填土,墓道为红褐色填土。在墓室西部放置随葬品2件,分别为原始瓷双系罐、三足鉴,双系罐在三足鉴中部(图四;彩插二︰2)。

图三// M1平面、剖视图

图四// M2平面、剖视图

图五// M4平面、剖视图

M4 位于M1西南。方向280°。墓室东部、中部两个盗洞几乎连在一起,占据墓室80%。墓室长3.6、宽1.08、存深0.56~0.6米。墓室北侧有一熟土二层台,长3.6、宽0.28、高0.22米。填土呈红褐色。在墓室东部放置随葬品2件,分别为原始瓷盅式碗和印纹陶罐底,在墓室中部放置陶纺轮3件(图五)。

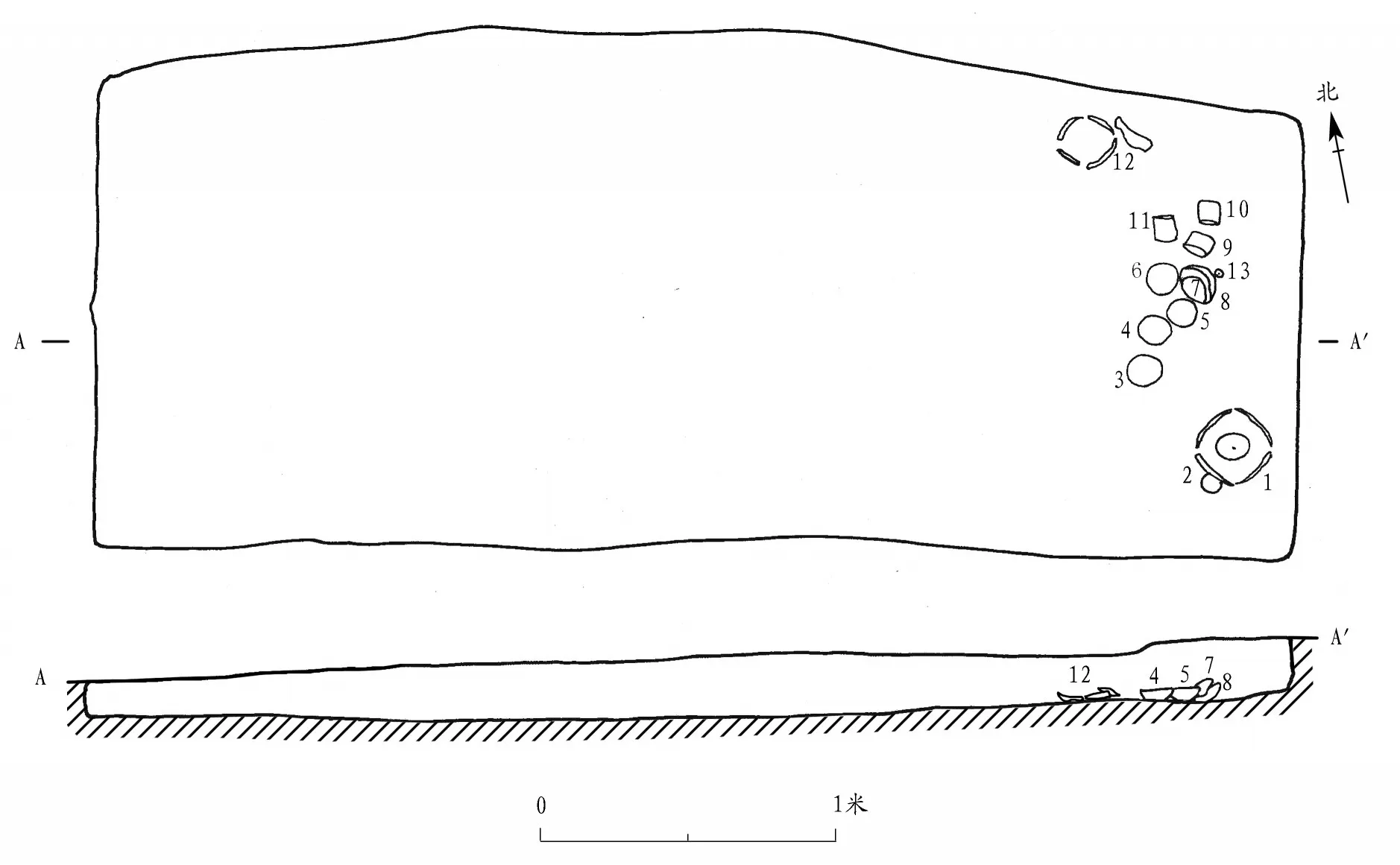

图六// M5平面、剖视图

图七// M6平、剖面图

M5 位于M1西边。方向295°。开口于表土下0.4米处。墓室西部南、北各有一树坑,墓室东壁发现一个现代盗洞。墓室长4.2、宽1.94、存深0.36~0.64米。填土呈红褐色。在墓室北侧自西向东依次放置随葬品14件,均为原始瓷,分别为平底鉴1、双系罐1、瓿1、敛口碗5、盅式碗4、钵2(图六;彩插二︰3)。

M6 位于M1东北。方向280°。开口于表土下0.63米处。墓室中部至东壁有连在一起的盗沟一条,长2.9、宽0.44~0.94米。墓室长4.5、宽1.44、存深0.12~0.3米,墓室为青白色填土。在墓室东南侧放置随葬品3件,分别为原始瓷敛口碗1、泥质陶罐1、泥质陶盆1(图七)。

图八// M7平面、剖视图

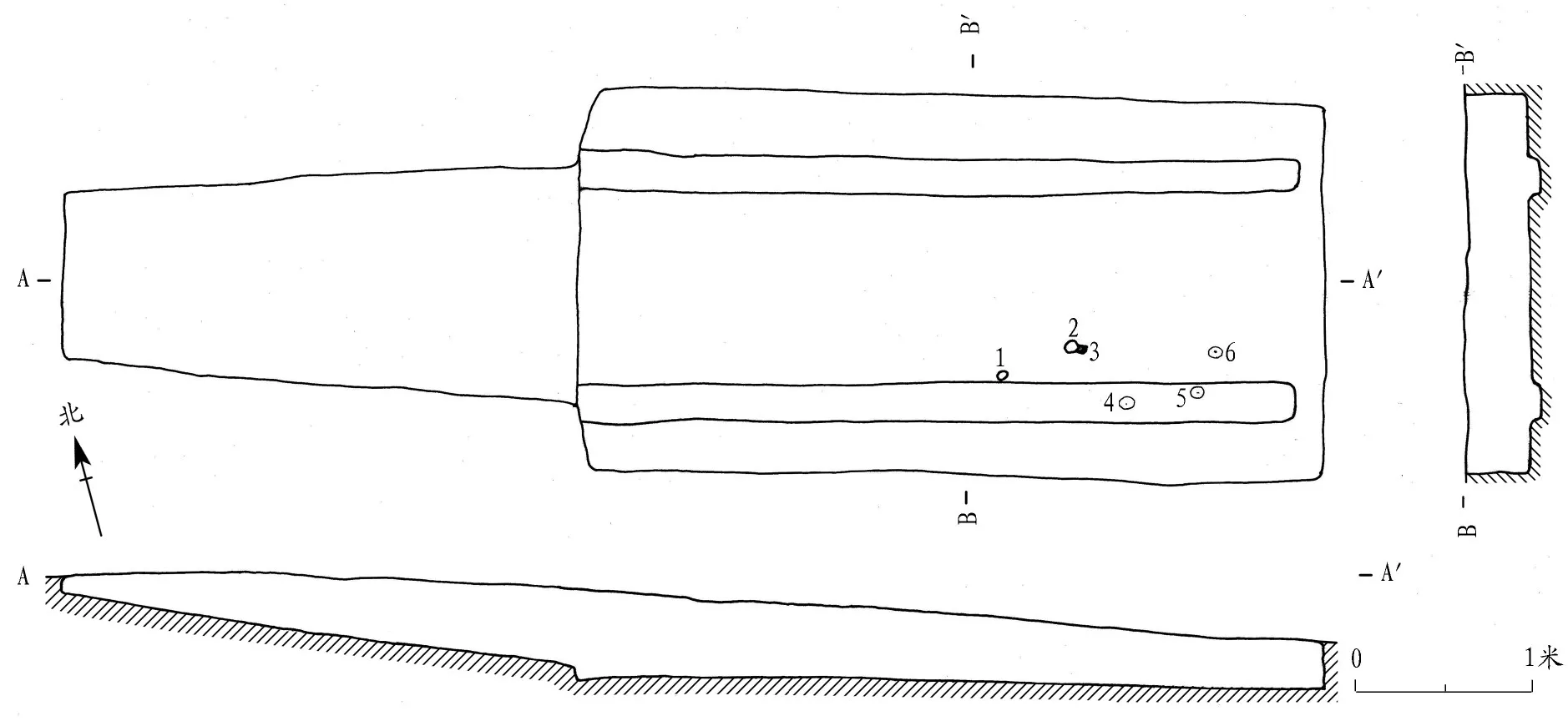

图九// M8平、剖面图

M7 位于M1西南、M4东南。方向295°。墓室西北部有树坑一处。墓室长4.08、宽1.5~1.76、存深0.12~0.18米。填土呈红褐色。墓室东部放置随葬品13件,分别为印纹陶罐底2、原始瓷碟3、原始瓷敛口碗4、原始瓷盅式碗3、泥质纺轮1(图八;彩插二︰4)。

M8 位于M1东南。方向287°。墓室东南发现一个现代盗洞。该墓有墓道,位于墓室西部,长2.9、宽0.94~1.34、存深0.08~0.42米,坡度10°。墓室长4.22、宽2.18、存深0.4~0.26米。墓室左右两边各留有一条枕木槽,长4.06、宽0.24、深0.06米,墓室中部为青白泥填土,墓道为红褐色填土。在南侧枕木沟边放置随葬品6件,分别为原始瓷敛口碗2、原始瓷盅式碗4(图九)。

图一〇// M9平面、剖视图

图一一// M10平、剖面图

M9 位于M1西南、M4西侧。方向294°。墓室中部有树坑一处。墓室长2.96、宽1.32~1.36、存深0.10~0.22米。填土呈红褐色,在墓室东北侧放置随葬品2件,分别为原始瓷铲1、原始瓷锛1(图一〇)。

M10 位于M1东北。方向290°。墓室中部有树坑一处。墓室长3.78、宽2.16~2.4、存深0.18~0.24米。填土呈红褐色。在墓室东南侧放置随葬品4件,均为硬陶角形器(图一一;彩插二︰6)。

二、出土器物

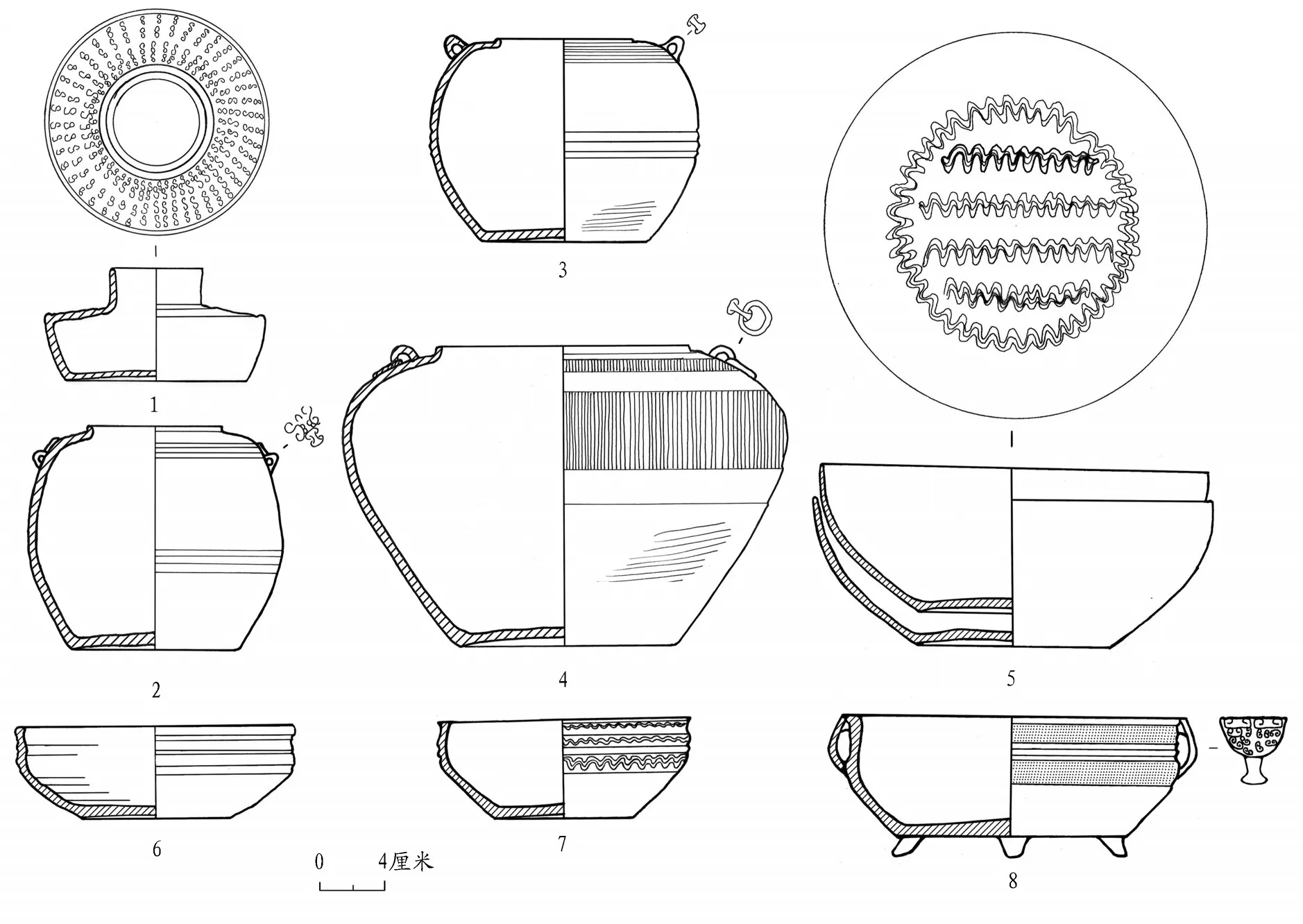

共出土原始瓷器51件,另有泥质陶、印纹陶残片若干。有盛储器和食器,如罐、瓿、碗等,少见炊器。另外还发现一套原始瓷生产工具。

(一)原始瓷

渔篓尊 1件。M1︰1,小直口,高直颈,宽平折肩,扁宽腹,平底内凹,有密集线割痕。灰白色胎。器表施青黄色釉,大部分釉未完全玻化,局部有剥落现象。肩部刻划“S”纹,颈部底刻有一圈弦纹,肩部外缘也刻有一圈弦纹。口径5.8、底径11.6、肩腹径14、高7厘米(图一二︰1;彩插三︰1)。

双系罐 2件。M2︰2,短直口,平沿折颈,折肩,桶形深腹,下腹部略鼓,平底内凹。肩腹结合处设对称双耳,带铺首。灰白色胎。器表施青黄色釉,大部分釉未完全玻化,局部有剥落现象。肩部、腹部各自刻划弦纹。口径8、底径10.6、腹径15.8、高13.9厘米(图一二︰2;彩插三︰2)。M5︰2,短直口,方唇略内凹,折肩,深鼓腹,平底略内凹。肩部设对称竖系半环形耳。灰白色胎。器表施青黄色釉,大部分釉未完全玻化,局部有剥落现象。口部、肩部、腹部刻划弦纹。口径8.6、底径10.4、腹径16.8、高12.6厘米(图一二︰3;彩插三︰3)。

瓿 1件。M5︰3,矮直口,圆肩,上腹圆鼓,下腹斜收,平底内凹。两侧肩部设对称半环形耳,耳内衔圆环。灰白色胎。器表施青黄色釉,釉层较厚,有凝釉斑,局部有剥落现象。肩部、上腹部以弦线划出装饰区域,饰以直条瓦楞纹。口径15.8、底径13.6、最大腹径27.6、高18.6厘米(图一二︰4;彩插三︰4)。

钵 2件。M5︰15、M5︰16,形制相同,出土时M5︰15叠压在M5︰16之上。直口微敛,腹弧收,平底内凹。灰白色胎。内外通体施青黄色釉,外壁和底釉色有剥离,内底和器壁釉层光亮均匀,胎釉结合好。内底刻划水波纹。口径24.8、底径12.2、高9厘米(图一二︰5)。

平底鉴 2件。M1︰2,口微敛,平折沿,斜收腹,平底内凹。灰白色胎。内外通体施青黄色釉,外壁及底部分釉已剥离,内壁釉面光亮,内底有垫沙痕。颈和上腹部外壁刻划三周斜线划出装饰区域,但未刻划纹饰。口径17.2、底径9.4、腹径17.8、高5.6厘米(图一二︰6;彩插三︰5)。M5︰1,残,修复。直口微敞,圆唇,束颈,斜收腹,平底内凹。灰白色胎。内外通体施青黄色釉,外壁及底部分釉已剥离,内壁釉面光亮,内底有垫沙痕。颈和上腹部外壁在刻划三周弦纹之间饰以水波纹三组,最下一组为双水波纹。口径15.7、底径8.6、腹径15.8、高6.2厘米(图一二︰7;彩插四︰1)。

图一二// 原始瓷器

三足鉴 1件。M2︰1,口微敞,圆唇,平折沿,束颈,斜收腹,平底下附三个圆锥形矮足,两侧颈肩部对称设置高浮雕云雷纹兽面纹耳。灰白色胎。内外通体施青黄色釉,外壁及底部分釉已剥离,内壁釉面光亮,内底有垫沙痕。颈和上腹部外壁有三周弦纹,其间刻划针点斜线纹。口径20.6、底径14.2、腹径21、高8.4厘米(图一二︰8;彩插三︰6)。

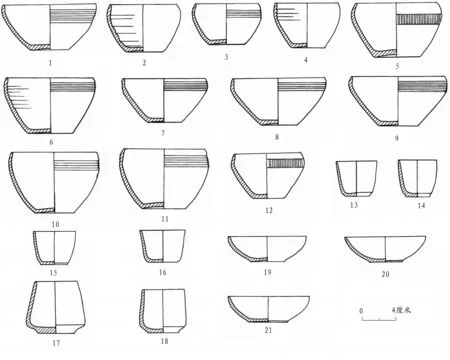

敛口碗 12件。敛口,弧腹,平底微凹。内壁有轮旋纹,外底无釉,有线割痕,部分有垫烧痕。部分外壁上腹部有弦纹。内外施青黄色釉,胎釉结合不佳,有凝釉现象。M5︰4,外壁釉已剥离,内底有螺旋纹,部分有釉。口径11.2、底径4.4、腹径11.8、高5.5厘米(图一三︰1)。M5︰5,剥釉较严重,肩部划饰两道弦线内有瓦楞纹一圈。口径8、底径4.4、腹径8.6、高5.8厘米(图一三︰2)。M5︰6,内外满釉。口径7.6、底径4.4、腹径8.2、高5厘米(图一三︰3)。M5︰7,内外满釉,缺一角,下腹近底处有粘沙痕。口径7.6、底径4、腹径8、高5.5厘米(图一三︰4)。M5︰11,内外满釉,内底有螺旋纹。口径9.7、底径5.6、腹径11.6、高6.6厘米(图一三︰5)。M6︰3,已剥釉,内外壁均有螺旋纹,螺旋纹内壁较粗,外壁较细。口径10.6、底径5.6、腹径11、高6.8厘米(图一三︰6;彩插四︰1)。M7︰5,已剥釉,肩部内壁螺旋纹较外壁粗。口径10.6、底径4.2、腹径11、高5.5厘米(图一三︰7)。M7︰6,已剥釉,肩部内壁螺旋纹较外壁粗。口径11.2、底径4.4、高5.7厘米(图一三︰8)。M7︰7,已剥釉,肩部内壁螺旋纹较外壁粗。口径11.4、底径4.8、高6厘米(图一三︰9)。M7︰8,口沿内外壁有釉,肩部内壁螺旋纹较外壁粗。口径11.8、底径5、腹径11、高7.4厘米(图一三︰10)。M8︰2,部分剥釉,肩部内壁螺旋纹较外壁粗。口径10.6、底径5.6、腹径11、高7.5厘米(图一三︰11)。M8︰4,内壁及底满釉,肩部内壁螺旋纹较外壁粗。口径8.2、底径4、腹径8.8、高5.5厘米(图一三︰12)。

图一三// 原始瓷碗、碟

盅式碗 13件。侈口,上腹较直,下腹内折,小平底。内壁有轮旋纹,外底有线割痕、垫烧痕。内外施青黄色釉,釉层厚薄不均,有凝釉现象。M4︰1,口微侈,底较厚,内底满釉有逆时针螺旋纹,口径10.7、底径5.8、腹径11.2、高5.8厘米。其余均为小盅式碗。M5︰8,满釉,口沿局部不规整。口径4.8、底径3.2、高4.7厘米(图一三︰13)。M5︰13,口径4.5、底径4.4、高4.4厘米(图一三︰14)。M5︰9,外壁有滴釉痕,底有垫沙痕。口径5.8、底径3.8、高4.5厘米(图一三︰15)。M1︰5,满釉,较规整。口径6.2、底径3、高5厘米(图一三︰16)。M7︰9,斜直腹,口径小于腹径,剥釉。口径5.8、底径4.8、腹径7.1、高6.6厘米(图一三︰17)。M7︰10,剥釉露胎,口径小于腹径。口径5.5、底径4.2、腹径6.3、高5.9厘米(图一三︰18;彩插四︰2)。

碟 3件。敞口浅腹,小平底,内壁有螺旋纹,外底有线割痕。胎色红褐,剥釉严重。M7︰3,平底略内凹。口径10.6、底径4.6、高3.4厘米(图一三︰19)。M7︰2,内底有粗螺旋纹。口径11、底径4.4、高3.3厘米(图一三︰20)。M7︰4,内底有粗螺旋纹。口径11、底径5.2、高3.4厘米(图一三︰21;彩插四︰3)。

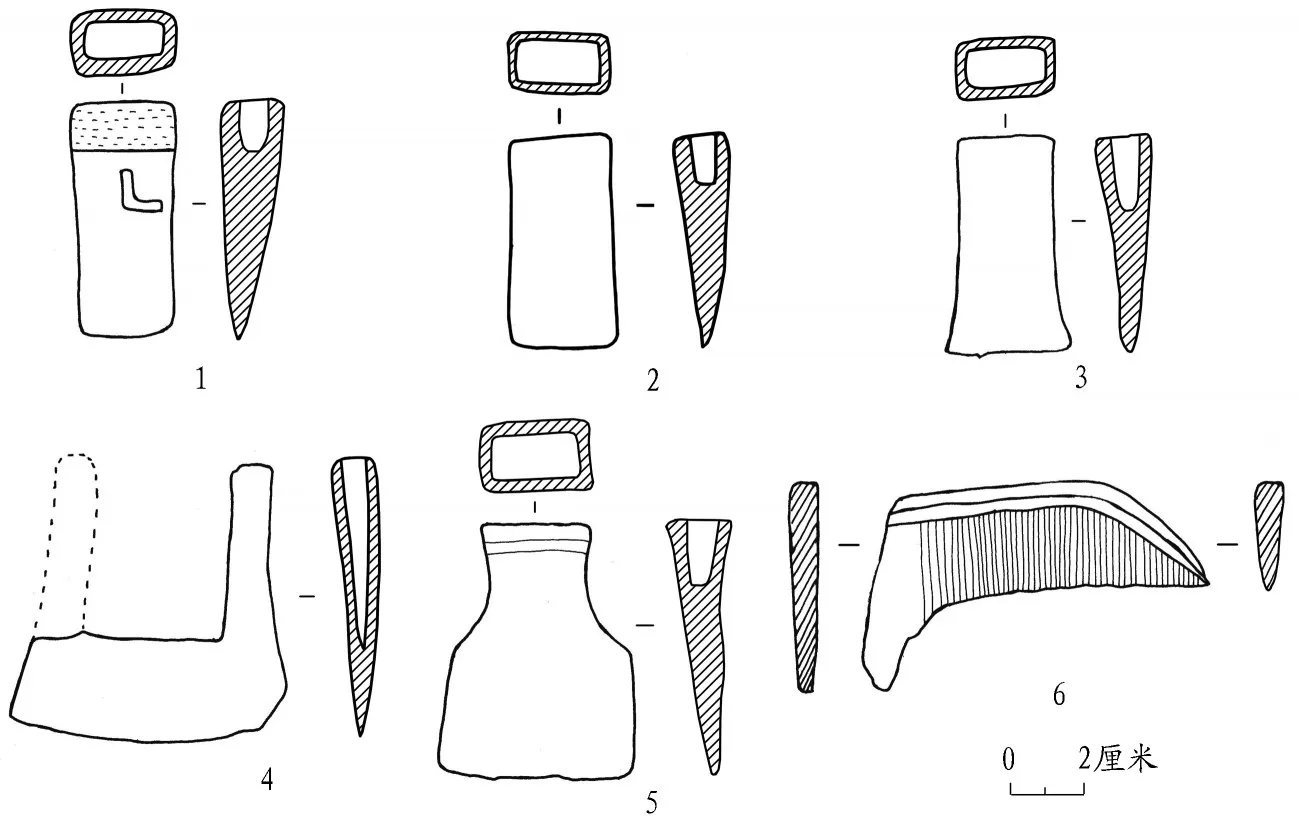

锛 2件。M1︰4,方銎,侧边平直,平面呈长方形,平刃,正锋双面刃。灰白色胎,生烧现象严重。近銎处有刻划符号“L”。长6.4、宽2.6、刃宽2.5、厚1.8厘米(图一四︰1;封底)。M9︰1。素面无纹,余同前。长5.8、宽2.9、刃宽2.8、厚1.5厘米(图一四︰2)。

图一四// 原始瓷生产工具

斧 1件。M1︰7,方銎,两侧边向外弧斜,平面近“风”字形,平刃,侧锋单面刃,开刃线清晰,刃锋利。灰白色胎,青黄色釉极薄,近銎端有生烧现象。长5.9、宽2.6、刃宽3.4、厚1.6厘米(图一四︰3)。

锸 1件。M1︰8,方銎,一侧边残损不见,另一侧边略向外弧斜,平面呈梯形,平刃,正锋双面刃,刃部锋利。灰白色胎,生烧现象严重。侧边与刃部有凹槽相连。长7.7、刃宽3、厚1.2厘米(图一四︰4)。

铲 1件。M9︰2,銎口呈长方形,銎部正面有两道阴刻弦纹,銎下两侧是方肩,体部愈往下愈大,刃部与肩同宽,略呈弧形。平刃,正锋双面刃,刃部锋利。灰白色胎,肩部、銎部见青黄色釉。长7、柄宽3、刃宽5.3、厚1厘米(图一四︰5;彩插四︰5)。

镰 1件。M1︰3,梳子状,短柄,刃部有锯齿,弧形,单面开刃。上部用弧线、斜线刻划出刀棱。灰白色胎,刃部一面有薄釉,背部无釉。长9.2、宽3、厚0.8厘米(图一四︰6;彩插四︰6)。

图一五// 硬陶角形器

(二)硬陶

角形器 4件。硬陶,烧成火候高,质地坚硬,胎呈青灰色。形制基本一致,大小有异。角形体由下往上逐渐变细变尖,并向一侧弯曲,上部实心,下部内空外撇,呈喇叭形。底缘大多折直,如倒置的盘口,形似羊角。M10︰1,高10.6、底宽7厘米(图一五︰1)。M10︰2,高7.2、底宽6厘米(图一五︰2)。M10︰3,高10、底宽7厘米(图一五︰3)。M10︰4,高7.4、底宽5.8厘米(图一五︰4)。

(三)泥质陶

纺轮 4件。M4︰3、M4︰4、M4︰5,泥质灰陶,火候低,算珠形,器体较厚,上下对称斜收,中部折脊高凸,两面无平面,断面呈菱形,中心有圆孔,穿径0.7、直径3厘米。M7︰13,已残损。

罐 1件。M6︰1,敛口,扁鼓腹,最大径在腹部,大平底,黑灰色胎,腹壁已开裂。口径11、底径18.5、腹径25、高10.5厘米。

盆 1件。平沿,弧腹,平底,半圆形。M6︰2,残,未能提取。

三、结语

此次战国竖穴土坑墓发掘位于原始瓷窑址群中心区域,其中带墓道的竖穴土坑墓3座(M1、M2、M8),青白色填土的有4座(M1、M2、M6、M8),熟土二层台的有2座(M1、M4),带枕木沟的2座(M1、M8)。M1、M8形制与浙江绍兴祝家山M1、小家山M17类似,但规模均较小[1]。从随葬器物看,M1出土的原始瓷斧(M1︰7)、锸(M1︰8)与2009年德清梁山战国墓[2]同类器相似,原始瓷瓿(M5︰3)与亭子桥窑址T304③︰7[3]器形相似,与绍兴祝家山M1出土的原始瓷罐(CZM1︰11)[4]器形相似;原始瓷三足鉴(M2︰1)与亭子桥窑址T302④︰90[5]器形相似,惟器形略小,出土时内置一双系罐(M2︰2)和绍兴小家山M17Q出土的三足盘、匜相似[6];原始瓷钵(M5︰15)与亭子桥窑址T202①︰8[7]相似。原始瓷敛口碗、盅式碗等同类器均见于绍兴祝家山M1、小家山M17Q中。亭子桥窑址的年代上限不会超过战国初期,年代下限可能已接近战国中期[8];绍兴小家山M17Q年代为战国中期早段;祝家山M1为战国中期晚段[9],另M5出土的原始瓷瓿(M5︰3)、原始瓷双耳罐(M5︰2)铺首与器口等高。综上,此次战国土坑墓的年代为战国早中期。

德清境内以往考古发现的墓葬类型多为土墩墓与石室土墩(三合朱家塔山土墩墓、三合刘家山土墩墓、洛舍独仓山与南王山土墩墓、武康城山土墩墓群)、岩坑墓(武康小紫山土墩墓)[10],此次战国时期土坑墓的发现,进一步丰富了德清越国墓葬材料。从保存相对完整的M5分析,其器物组合为泥质陶+原始瓷组合,泥质陶(残)1件,原始瓷15件,原始瓷以碗、罐为主,其种类有平底鉴、双系罐、瓿、敛口碗、盅式碗、钵。

德清县龙胜村是原始瓷窑址群核心分布区,时间跨度从商代至战国,以战国时期窑址最为丰富。本次发掘出土随葬品中原始瓷碗、盅式碗、瓿、鉴均可在窑址中找到。从墓葬形制和墓葬的地理位置推测,这批墓葬所在区域可能是原始瓷窑址中心区的一处非贵族墓葬区。此次战国土坑墓的清理,为研究战国时期土坑墓与原始瓷窑址之间的关系提供了珍贵的实物资料。

(附记:此次发掘工作得到了阜溪街道、龙胜村委的支持,浙江省文物考古研究所王海明、田正标、黄昊德先生在发掘、整理过程中给予指导和帮助,在此一并致谢!)

发 掘:王海明(领队) 周建忠 陈利平

绘 图:陈利平 张 皓

摄 影:施 兰 周建忠

执 笔:周建忠

[1]浙江省文物考古研究所等编:《绍兴越墓》,文物出版社2016年,第54—96页。

[2]浙江省文物考古研究所编:《古越瓷韵——浙江出土商周原始瓷集粹》,文物出版社2010年,第196页。

[3]浙江省文物考古研究所、德清县博物馆编:《德清亭子桥——战国原始瓷窑址发掘报告》,文物出版社2011年,第54页。

[4]同[1],第63页。

[5]同[3],第59页。

[6]同[1],第86—87页。

[7]同[3],第108页。

[8]同[3],第143页。

[9]同[1],第178页。

[10]郑建明:《夏商原始瓷起源的动力因素》《东苕溪流域出土的先秦时期原始瓷》,浙江省文物考古研究所编,沈岳明、郑建明主编《原始瓷起源研究论文集》,文物出版社2015年,第29—31、91—96页。