成都美丽宜居公园城市建设目标下的风景园林实践策略探索

陈明坤

张清彦

朱梅安

2018年春节前夕,习近平总书记在四川视察时,要求天府新区“特别是要突出公园城市特点,把生态价值考虑进去”。成都市庚及将“建设美丽宜居公园城市”作为战略目标纳入城市总体规划,并展开相关工作。目前,成都市委已作出加快建设美丽宜居公园城市的决定,并计划到2020年,加快建设美丽宜居公园城市,公园城市特点初步显现;到2035年,基本建成美丽宜居公园城市,开创生态文明引领城市发展的新模式;到21世纪中叶,全面建成美丽宜居公园城市[1]。

从风景园林的视角,如何践行新发展理念,抓住机遇、创新实践,主动发挥作为人居环境科学核心支撑学科的重要作用,从城市园林走向全域生态,保护修复生态空间资源、构建全域生态安全格局、塑造新型城乡形态、布局全域公园体系、建设公园化美丽宜居环境,满足人民日益增长的美好生活需要,成为行业面临的重大课题。

1 基础特征

1.1 生态丰富性

成都处于青藏高原向成都平原跌落过渡区域,全市最高峰与最低点海拔相差5 005m,巨大的垂直落差孕育了异常丰富的生物多样性。市域森林覆盖率39.1%,高等植物4 000余种,大熊猫等珍稀动物众多。成都是独一无二的海拔落差最大,离珍稀动物最近,拥有原始森林、自然保护区、森林公园、风景名胜区最多的特大城市。丰富的生态资源为公园城市建设奠定了优厚的自然生态本底。

1.2 山水特色化

成都市域龙门山和龙泉山东西相对,西部群山罗列,特色鲜明,有海拔3 000m以上高山126座,呈现“窗含西岭千秋雪”的胜景;都江堰精华灌区呈复合的纺锤状,干、支、斗、农、毛五级渠系纵横交错,河网密度约1.22km/km2,特色的山水为公园城市建设提供了多样而独特的风景资源。

1.3 文化典型性

道法自然的都江堰水网彰显了古代中国人的生态智慧,浸润了成都平原的每一个生产生活细胞,涵养积淀出“思想开明、生活乐观、悠长厚重、独具魅力”的天府文化特质,丰富而多彩的古蜀文化、道教文化、农耕文化、生态文化、园林文化、三国文化、诗歌文化、休闲文化、美食文化等,为公园城市建设提供了丰厚的特色文化资源。

1.4 乡村田园化

成都因水而生、因水而兴,都江堰水网孕育了成都平原上星罗棋布的典型乡村聚落——川西林盘,共约12.11万个,这些聚落以田园、林木、宅院、水系为核心景观要素,以田野为基底,宅院掩藏于林木景观之中,人工与自然巧妙结合,生产、生活、生态、景观融为一体,形成了成都平原上广大农村独特的林盘聚落(图1)。这些林盘聚落田园化、景观化、产业化特征明显,是成都田园化的大地景观和公园化的乡村园林。

1.5 园林基础优

成都自古有擅园林、兴绿化的传统,优厚的自然生态条件与丰厚的历史文化交相辉映,孕育了水绿交融、文园同韵的成都园林,留存有唐代的东湖、宋代的罨画池、明代的桂湖、清代的望江楼等。这些传统园林呈现“自然飘逸、文秀清幽”的总体园林风格[2]。它们同广泛分布的林盘聚落景观一道,共同形成了成都独特的城乡园林绿化风貌。

近年,成都不断推进风景园林探索实践,通过立法确立133km2的环城生态区,严格控制原中心城区进一步环状蔓延;城市新区区别于中心城区“摊大饼”模式,“生态化、组团式”布局,保留、组织、利用山水林田湖资源,优先大规模建设生态绿地和公园群,奠定城市与自然和谐相融的公园城市形态基础;重现“绿满蓉城、花重锦官、水润天府”胜景,着力全域增绿、增花添彩、塑景提质。截至2017年底,城市绿地率达36.49%、绿化覆盖率达41.39%、人均公园绿地面积达14.23m2,初步形成“两山两网两环六片”的市域生态格局和“一区一带、四环五楔、蓝脉绿廊、千园棋布”的城市绿地系统格局。

2 认知与分析

2.1 对公园城市的认知

百余年来,国际上提出并实践了田园城市、花园城市、生态城市、景观都市主义等理念。从我国来看,截至2017年底,城镇化率由1949年的10.6%增长至58.2%,仅用了70年的时间就走过西方国家300年的发展历程,快速城镇化背后,累积了各类突出的城市问题,如:自然山水格局遭到破坏,城市绿色空间面临蚕食,生态环境容量逐步下降等,我国先后在山水城市、园林城市、森林城市、生态园林城市等方面进行了探索实践。以上探索都是围绕如何实现人与自然和谐共生、如何塑造城市与自然和谐相融的关系而展开。

公园城市的提出正是在系列探索实践的基础上,既顺应世界城市发展规律,又立足我国发展阶段,既针对我国城市发展问题,又着眼新时代战略目标,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“五位一体”,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,步入生态文明引领塑造新型城市形态、满足人民日益增长的美好生活需要的发展之路。

目前,成都概括提炼出对公园城市内涵的阶段性认知:公园城市作为全面体现新发展理念的城市发展高级形态,坚持以人民为中心、以生态文明为引领,是将公园形态与城市空间有机融合,生产生活生态空间相宜、自然经济社会人文相融的复合系统,是人、城、境、业高度和谐统一的现代化城市形态,是新时代可持续发展城市建设的新模式[1]。

2.2 风景园林在公园城市建设中的地位与作用

吴良镛先生从整体论、系统论角度所提出的中国人居环境科学是一次思想变革,标志着以建筑学、城乡规划学、风景园林学为主体的学科既相互独立,又相互融合,共同构成人居环境科学的学科群主体,同时,也联贯其他相关的自然科学、技术科学与人文科学的部分学科。地景学(风景园林)要融合生态学等观念的发展,从咫尺天地走向“大地园林”,为人居环境创造可持续景观[3]。风景园林与建筑学、城市规划三位一体、相互补充的紧密联系不仅不应虚弱,而且必须加强[4]。因此,风景园林是人居环境科学的主体支撑学科。

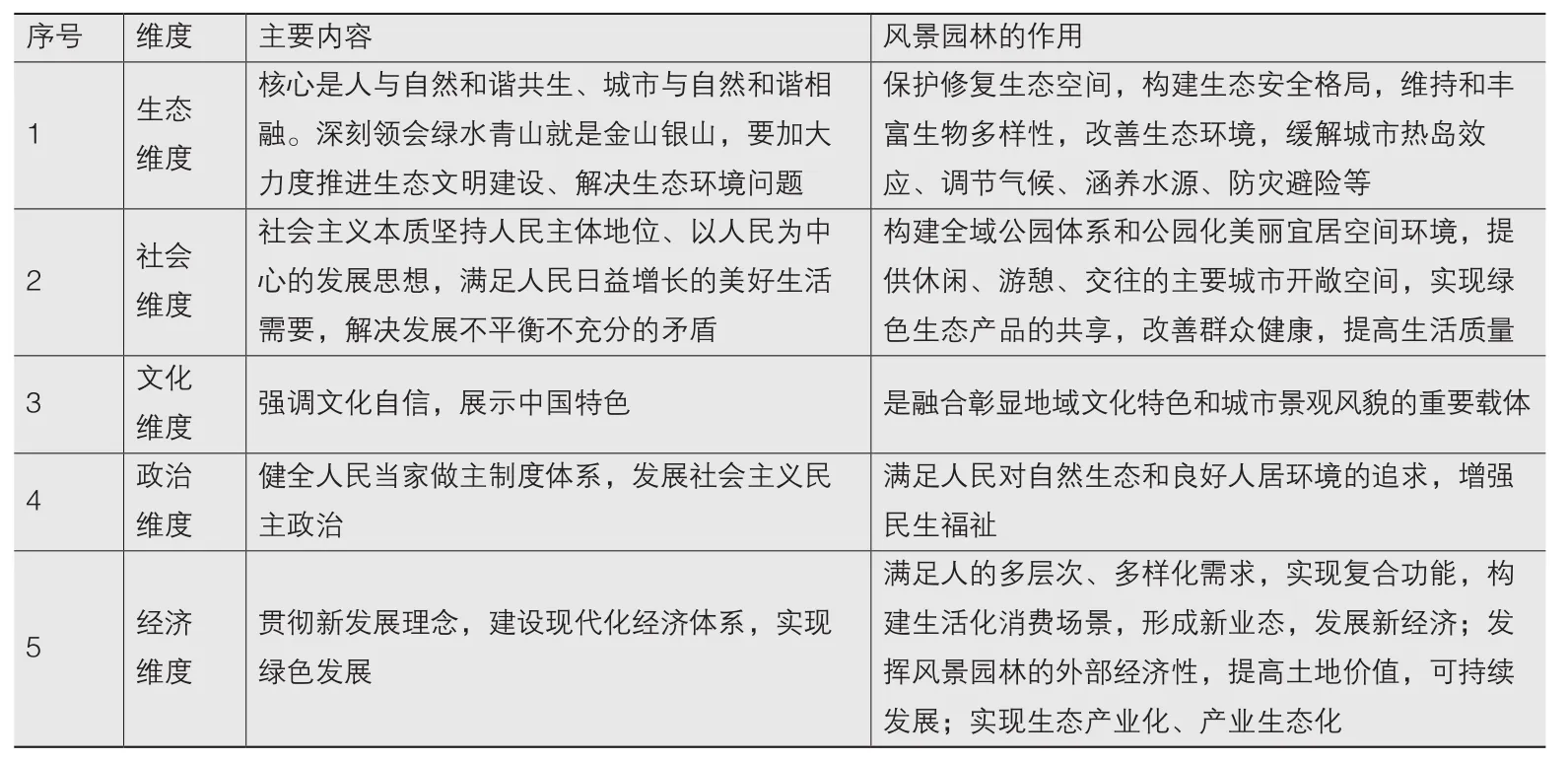

图1 川西林盘聚落景观(引自成都市城镇规划设计研究院.成都市川西林盘保护规划,2012)

人居环境科学涉及全球、区域、城市、社区、建筑多个层次,统筹社会、政治、经济、生态、文化多个方面[5]。公园城市作为复杂人居系统,应针对其整体性、复杂性、系统性,采用“分析与综合并举,进行融贯研究”的方法论,突破过去多囿于城市园林的思维,在全域范围协调城市与自然的关系。风景园林正在成为生态文明和人居环境建设的重要载体[6],在推进美丽宜居公园城市的过程中发挥更加重要的作用。经分析,风景园林可在公园城市的5个维度方面发挥相应的重要作用(表1),由此可见,作为人居环境的重要支撑系统,风景园林将在公园城市建设中起到生态修复的基础性、功能空间的主体性、形态特色的引领性作用,是实现人与自然和谐共生、城市与自然和谐相融的关键。

2.3 成都空间形态演变的阶段特征

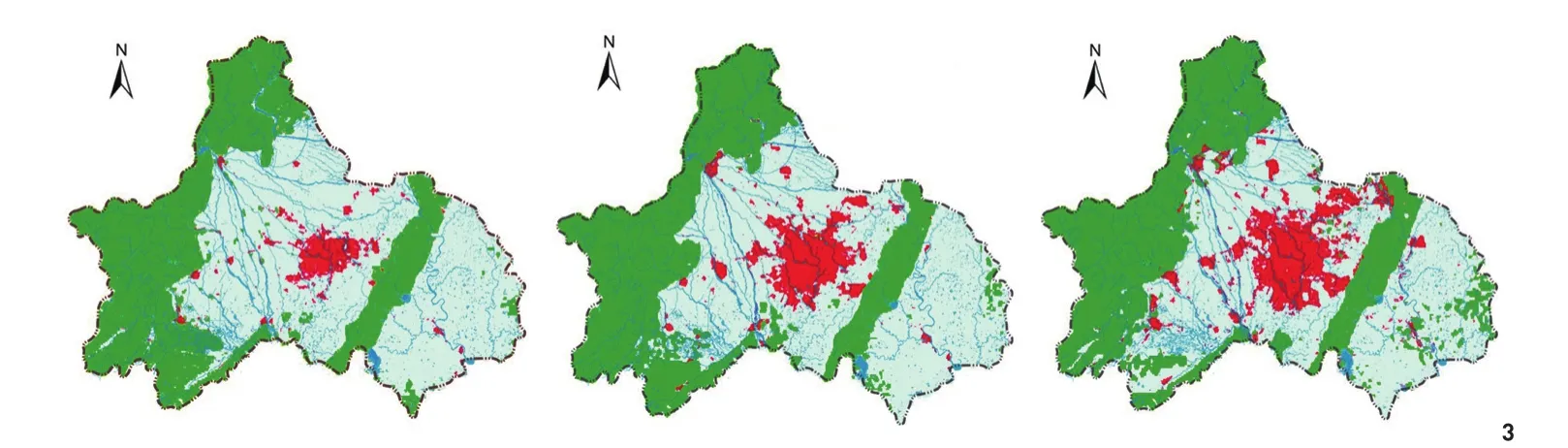

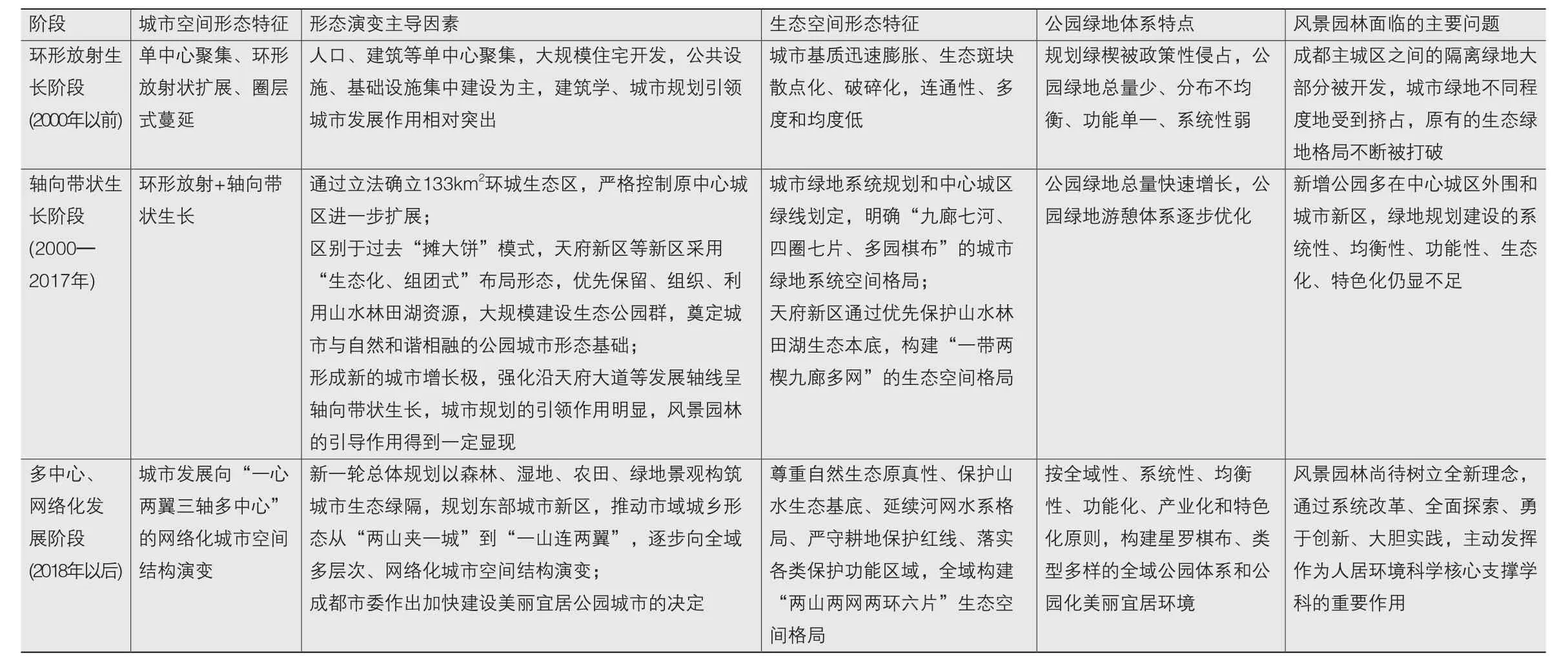

1949年以前,成都城市基本格局一直为“两江抱城”。其后的较长时间内,呈单中心环形放射生长态势,市域卫星城圈层化蔓延;2000年后,通过中心城区外围规划环城生态区,限定中心城区增长边界,并在城市南部规划建设高新区和天府新区,加上卫星城的进一步生长,城市步入在环形放射基础上的轴向带状生长阶段;2018年新一轮总体规划确立市域城乡形态从“两山夹一城”到“一山连两翼”,形成“一心两翼三轴多中心”的全域多层次、网络化城市空间结构,成都城乡空间形态演变进入新阶段(图2、3,表2)。

表1 风景园林在公园城市5个维度方面的作用

3 实践策略

围绕生态文明引领城市发展主线,以加快建设美丽宜居公园城市为目标,从人居环境科学视域,着眼公园城市生态格局的整体性,把控城市空间和生态空间的相融性,强化公园游憩体系的系统性;从风景园林视角,让风景园林融入全域,融合发展,凸显风景园林保护生态和修复生态的基础性作用,塑造绿色空间、复合功能的主体性作用,引导城市自然空间形态和展现特色风貌的引领性作用,为实现人与自然和谐共生、城市与自然和谐相融、人城境业高度和谐统一的大美公园城市形态提供支撑。现提出以下主要实践策略。

3.1 保护修复全域绿色空间肌理,构建“两山、两网、两环、六片”的公园城市生态格局

图2 成都城市环形放射生长演变图(引自成都市风景园林规划设计院.美丽宜居公园城市建设与风景园林专题研究)

图3 成都城市轴向带状生长演变图(引自成都市风景园林规划设计院.美丽宜居公园城市建设与风景园林专题研究)

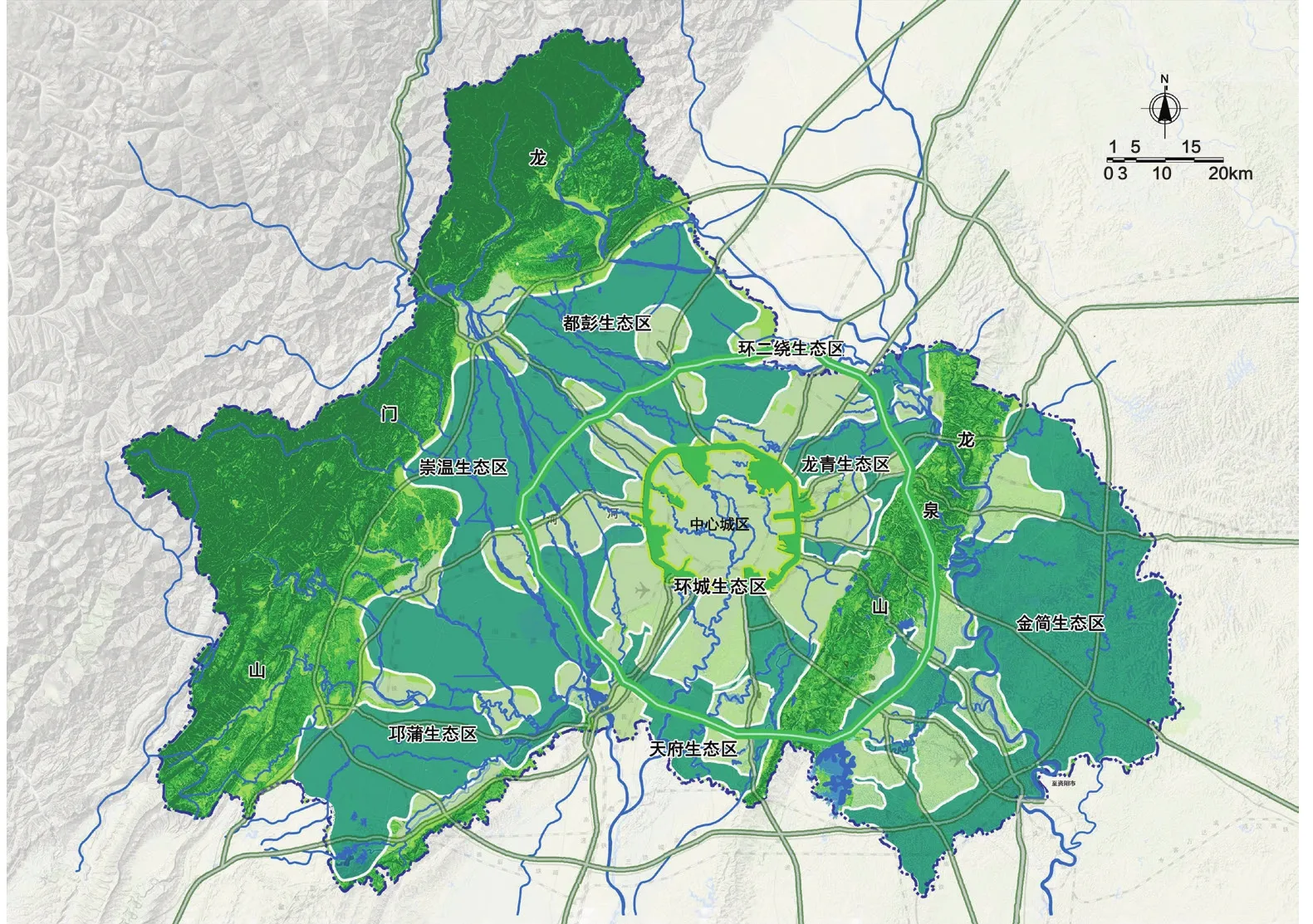

从全域的整体性、系统性出发,设定全域绿色空间底线。尊重自然生态原真性、保护山水生态基底、延续河网水系格局、严守耕地保护红线、落实各类保护功能区域,进一步深化改革,理顺管理机制,严格划定“三区三线”,管控好市域生态空间(41%)、农业空间(37%)、城镇空间(22%),通过立法永续保护重点生态空间。构建公园城市“两山、两网、两环、六片”的全域生态空间结构,保护全域绿色空间肌理,修复生态受损区,推进全域增绿,强化生态空间的完整性和连续性,形成覆盖全域的生态空间系统(图4)。

重点做好西部龙门山、东部龙泉山的生态保护和修复。开展龙门山生态屏障的原生态保育和生态修复,保护大熊猫栖息地,建设大熊猫国家公园;坚持生态优先,规划1 275km2的龙泉山城市森林公园。建设森林公园群、湿地公园群、专类公园群,同步建设龙泉山森林绿道。

表2 成都城市空间与生态空间形态演变的阶段特征

强化都江堰水网和沱江水网的生态修复。补充河道生态用水,恢复河道生态功能,促进流域相济、多线连通;保护河道自然化,推进硬质驳岸生态化修复,形成公园城市自然生态、功能复合、开合有致、特色鲜明的滨水空间。

管控环城生态区和二绕高速生态带。严格保护两大环城生态空间,限定中心城区增长边界,确保环城生态空间永续存在。

划定并严控防止城镇粘连发展的6片大型生态隔离区。维持公园城市整体形态,发挥其生态绿楔功能,连通城市绿地系统与外围生态空间,形成全域一体的生态绿地系统。

3.2 优化全域城乡形态,构建城市空间与生态空间嵌套耦合、和谐相融的公园城市形态格局

按照“东进、南拓、西控、北改、中优”差异化发展战略,推动城乡形态从“两山夹一城”到“一山连两翼”,形成“一心两翼三轴多中心”的多层次网络化城市空间结构:以龙泉山城市森林公园“都市绿心”为城市未来“中心”。布局2 000km2的环都市生态绿隔区,绿环绕城、绿楔入城,严格管控中心城区城市形态;东部城市新区以森林、湿地、农田、绿地景观构筑城市生态绿隔,与中心城区共同形成“两翼”[7]。强化多轴生长,形成南北中轴、东西轴线和龙泉山东侧新城发展轴“三轴”,构建城市空间与生态空间嵌套耦合、和谐相融的整体空间形态格局。市域布局28个功能中心,着力改变单中心集聚、圈层式蔓延的发展模式,构建多中心、网络化的公园城市新形态。

3.3 构建全域性、系统性、均衡性、功能化、产业化和特色化的全域公园体系

公园城市不等于建城市公园,但如果没有一个系统完善的公园体系,那一定不是公园城市;全域公园体系是公园城市的主要系统和主体空间,是推动公园城市建设的基础工作和城乡居民的现实诉求。从公园城市的整体性和公园体系的系统性出发,公园体系需突破城市,走向全域,从建设用地上的公园走向生态空间上的公园,从游憩功能为主的公园走向复合功能的公园,由形态优美、营造场景的公园走向产业融合、宜居生活的公园。结合成都实际,系统构建由生态公园、绿道、公园、游园和微绿地组成的全域性、系统性、均衡性、功能化、产业化和特色化的五级全域公园体系。

图4 市域生态空间结构图[引自成都市风景园林规划设计院.成都市绿地系统规划(2018—2035)]

生态公园:保护修复大熊猫国家公园、龙泉山城市森林公园等世界自然遗产地、国家公园、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园、生态田园公园和郊野公园等生态空间,形成支撑城市永续发展的生态基石,并将适宜游憩并可向公众开放的区域确定为生态公园。

绿道:为构建支撑公园城市的生态廊道体系和全域公园游憩体系,按照“景观化、景区化、可进入、可参与”的理念,高标定位、功能复合,构建“一轴两山三环七带”天府绿道体系,总长16 930km2:一轴指锦江生态绿道;两山指龙泉山、龙门山森林绿道;三环指熊猫绿道、锦城绿道、田园绿道;七廊指依托市域7条水系的放射状绿道。

城市公园、游园和微绿地:布局120个综合性公园、30个专类公园;着力新增游园、微绿地。至2025年,中心城区实现1 000m2以上的公园绿地达到1 000个以上,公园服务半径覆盖率达95%以上,形成布局均衡、级配合理、功能完善、特色鲜明的城市公园体系。

推进“千园之城”建设,启动“百园方案”全球征集,重点推进龙泉山城市森林公园群、熊猫之都生态公园群、天府锦城生态公园群、天府植物园、降溪河生态公园等一批示范公园,优化提升兴隆湖生态公园等。

3.4 传承风景园林文化,塑造公园城市特色风貌,营建公园化美丽宜居环境

保护唐、宋、明、清等系列古典园林,展示历史名园名片,彰显传统园林特色,并将优秀传统园林艺术延展运用到城市和区域,实现全域公园化,从咫尺园林走向大地景观[8]。

图5 林盘聚落保护整治效果[9]

系统保护整治川西林盘聚落。加强林盘聚落“园林化”导向,传承、创新运用川西园林特点,进一步增强林盘聚落的功能性、游憩性、艺术性[9]。因地制宜、系统保护、科学整治、有机更新,形成原生态保护型、农耕博物馆型、休闲观光型、特色产业型、天府文创型、森林康养型、综合居住型等特色林盘。保护整治典型林盘聚落群,优化提升旅游功能,完善配套服务设施,建设川西林盘保护发展示范区,塑造园林化的乡村聚落公园群(图5)。

传承花卉文化源流,实施“增花添彩”,重现“花重锦官城”景象。通过道路增绿、滨水增绿、社区拆墙透绿、立体绿化增绿、旧区留白增绿、新区同步建绿等多层次、多样化的增绿手段,系统推进“全域增绿”;塑造全域化特色产业景观,营建公园城市绿色空间界面,形成美丽宜居的公园化人居环境。以天府锦城公园社区、交子公园社区、鹿溪智谷公园社区为示范,推进示范公园社区建设,引领公园城市细胞建设新模式。

3.5 强化功能复合、营造消费场景、发展绿色产业,实现生态建设与宜居生活高度融合

强化重大生态建设,创新规划设计理念,以人民为中心、以共享为目的,融合文体旅商农,创新新经济应用场景,满足全方位人群、全龄化居民多层次、多样化的复合功能需求,实现生态建设、宜居生活与产业发展的高度融合,人城境业高度和谐统一。发挥风景园林的外部经济性,促进城市可持续发展。建立以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系,营建一二三产业融合、乡村休闲特色鲜明的大地景观区。如温郫都花卉苗木大地景观区、都江堰精华灌区大地景观区等。

4 结语

风景园林作为支撑人居环境的重要系统,是美丽宜居公园城市建设的核心内容。成都的风景园林实践策略探索,只是一个开端。面临生态文明引领城市发展的新机遇,在中国人居环境发展的新进程中,风景园林学有可能是领导性学科之一,成为一个“雪中送炭”而非“锦上添花”的学科[10],这尚须风景园林人不断地研究、实践。