2013—2015年圆明园大宫门区域考古发掘的主要收获和初步研究

孙 勐

圆明园是清代政治地位最为突出、综合艺术价值最高、修建持续时间最长的皇家园林。庚申之变中,圆明园遭到了英法联军的劫掠和焚毁,自此之后,随着清王朝的进一步衰落直至灭亡以及近代中国社会的长期动荡与战乱,圆明园完全沦为了废墟。新中国成立后,圆明园受到了政府、学者、群众等多方面的关注。对于圆明园的定位,最初是遗址[1],之后为遗址公园[2],现在为国家考古遗址公园,突出强调了其遗址的性质,明显地区别于静宜园、颐和园、北海等其他皇家园林。从我国多年来大遗址保护和研究的实践积累、经验总结和理论认识来看,考古是其中一项基础且必要的方式[3],“大遗址保护中的考古工作是为了保护和展示的需要,对于遗址内涵和文化性质的了解是首要的,单纯的考古调查和钻探并不能完全达到上述目的,因而需要开展适当的考古发掘。[4]”因此,圆明园遗址的保护、利用、规划和研究等,离不开考古工作、考古学科的参与和支持。

圆明园遗址的考古开始于1994年藻园遗址的发掘[5]。之后又陆续发掘了正觉寺天王殿遗址和南侧的御路[6]、长春园宫门、澹怀堂、含经堂、桃花洞、心镜轩、九州清晏等多处遗址。这些考古发掘均已成为圆明园遗址规划、保护、研究和利用的有力支撑。圆明园大宫门区域位于圆明园遗址公园的西南部,北侧为正大光明遗址,东、西侧是正在拆迁改造的“棚户区”,南侧为西静园公墓。多年来,大宫门区域一直位于公园围墙之外,缺乏有效的管理和控制、合理的保护和展示,处于被人“遗忘”的状态。因此,为了进一步加强圆明园遗址公园整体和长远的规划和保护,2013年10月—2015年12月,北京市文物研究对大宫门区域进行了考古发掘,总面积为3 000m2。

1 遗址的形制与结构

此次考古发掘,主要清理出了大宫门、西朝房、二宫门(出入贤良门)、东转角朝房遗址以及御河遗存等。

1.1 大宫门遗址

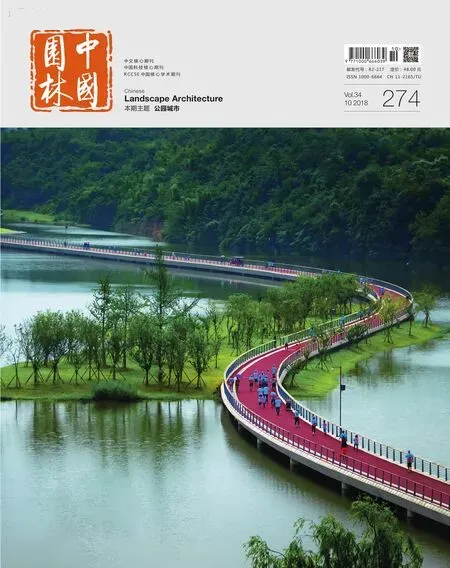

大宫门遗址位于发掘区的南部,主要包括大宫门基址、踏步基础、御路基址、围墙基址和右门基址等(图1)。大宫门基址平面呈“回”字形,东西通长22.2~22.3m,南北宽11.6~11.7m。中部为土芯,是大宫门门殿室内的基础。根据土质、土色的不同,可将土芯分为上下2层,上层为黄土,下层为黑淤土。土芯平面为长方形,东西长17.8m,南北宽4.90m。土芯的四周为基槽。基槽内尚存大量石板,因遭后期扰动和破坏,无法确定原位。石板下是柏木地钉,地钉的直径为0.07~0.10m。大宫门基址内未发现磉礅遗存;残存的青石柱础数量较少,且已被移动,因此无法推定其柱网结构。石板为长方形,长0.55~1.25m、宽0.25~0.71m、厚0.20~0.41m。共出土柱础石7件,其中6件位于北部基槽内,1件位于东部基槽内,均遭后期扰动,不能确定原位。

图1 大宫门遗址平、剖面图

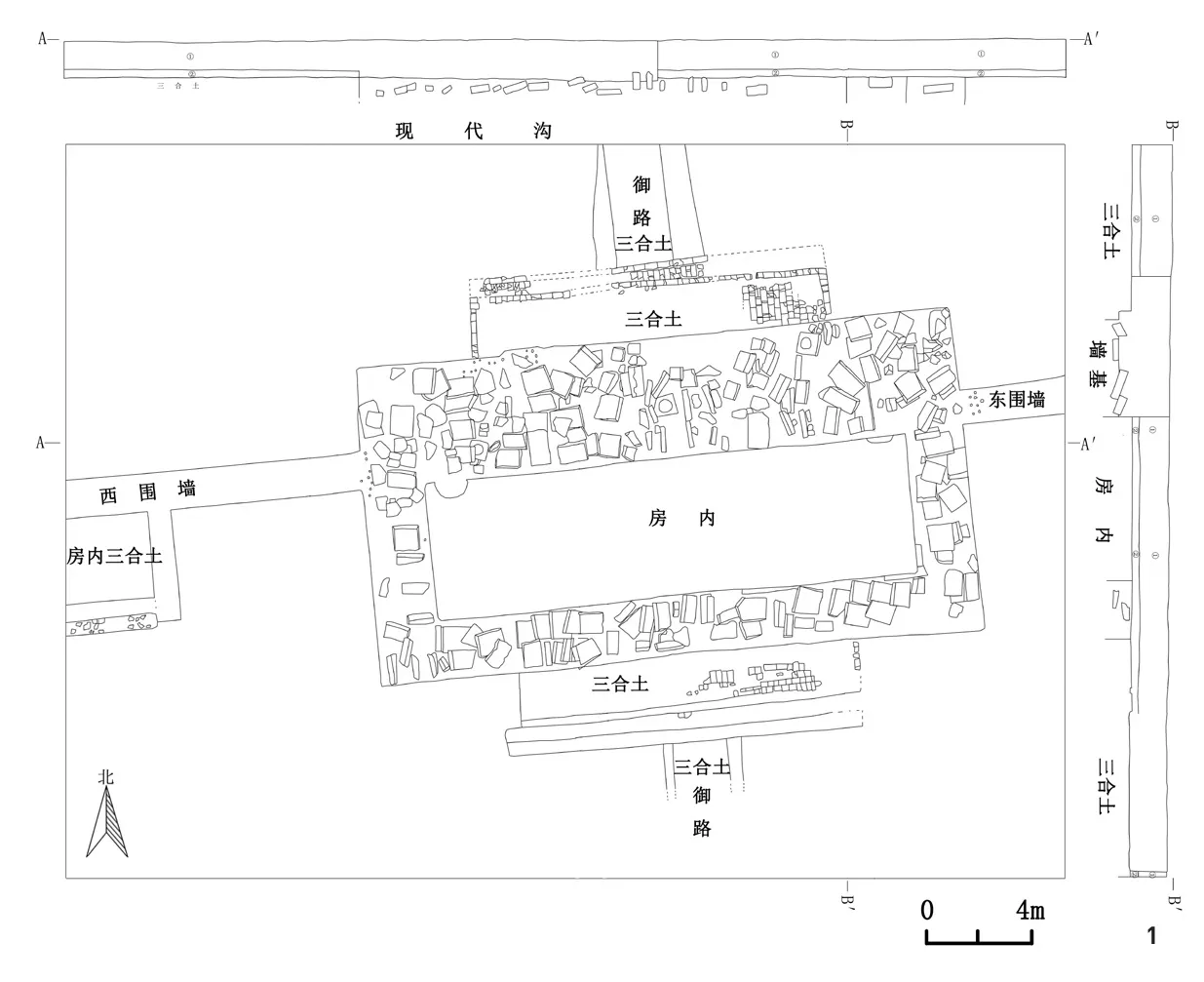

图2 西朝房遗址平、剖面图

大宫门基址外南、北两侧的正中为踏步基础。踏步基础南北相对,平面呈长方形,均用青砖错缝铺砌而成,保存状况较差。其中,北侧踏步基础东西长13.2m,南北宽2.75m;南侧踏步基础东西长13.1m,南北宽3.25m。

踏步基础南北两侧的中部为御路的三合土基址,保存状况较差,呈中间略凸、两侧稍低的弧形,其中北侧御路基址宽2.45~2.50m,清理出4.20m;南侧御路基址宽2.10m,揭示出2m。

大宫门基址外偏北的东西两侧各有一道呈东西走向的围墙基槽,且围墙基槽与大宫门基址内的基槽相通。围墙基槽宽1.4m,深0.45~0.50m。揭示出的东侧基槽长3.75m,西侧基槽长15m。东侧基槽的西端残存3列柏木地钉,地钉的直径为0.05~0.08m。围墙基槽分别向东、西两侧延伸,具体情况有待于进一步考古发掘。

大宫门基址的西侧7.10m处为右门基址。右门基址平面为长方形,东西通长5.60m,南北残宽3.70m。右门基址的中部为三合土地面,东西长3.70m,南北宽3.10m。右门基址的东西两侧各有一道基槽,宽0.90~0.95m;北侧与围墙基址相连接,已被破坏;南侧残存青砖砌筑的踏步基址。

1.2 西朝房遗址

西朝房遗址位于大宫门基址的西北部。西朝房遗址平面呈“回”字形,南北通长17.6m,东西宽8.90m(图2)。中部为土芯,是西朝房室内地面的基础。根据土质、土色的不同,可以将土芯分为上下2层,上层为黄土,下层为黑淤土。土芯平面为长方形,南北长14.8m,东西宽3.1m。土芯的四周为基槽。基槽内仅存少量柏木地钉。在基槽内的西北部,清理出少部分三合土遗存,东西1.60m,南北1.50m。从三合土遗存的断面上看,可分为2层,均厚0.17m。由于破坏严重,未发现磉礅遗存和柱础石,无法推定其柱网结构。地钉直径为0.05~0.10m。

1.3 东转角朝房遗址

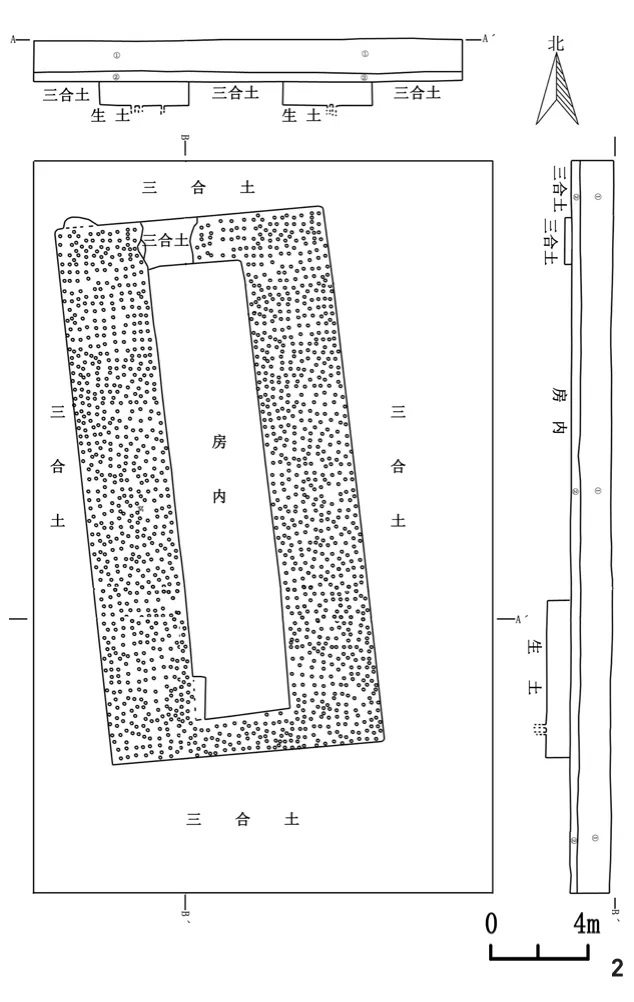

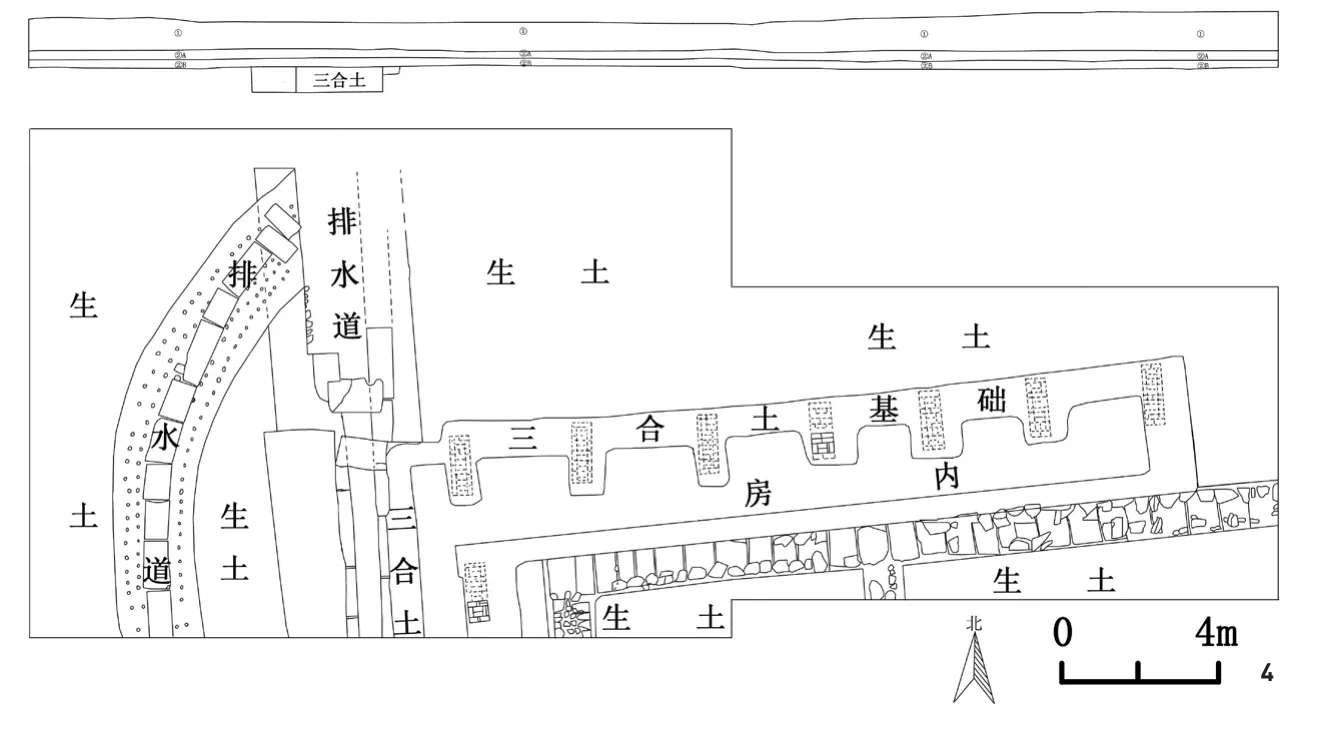

东转角朝房遗址位于大宫门遗址的东侧,主要由朝房基址、墙基和排水道遗存组成。仅发掘了东转角朝房遗址的南、北两部分(图3、4)。

东转角朝房的南部基址平面呈“回”字形,南北长8.75m,东西宽4.85m。中部为土芯,平面呈长方形,南北长7.10m,东西宽2.40m,是室内地面的基础。土芯的东、西、南三面为三合土基础。在基址的南侧有2个相对的磉礅遗迹和遗存,其中东南角的磉礅仅存白灰遗迹, 东西长0.65m,南北宽0.55m;西南角的磉礅保留有一层青砖,东西长0.75m,南北宽0.50m。青砖长0.24m、宽0.12m、厚0.05m。东转角朝房的南部基址向北仍有延伸,应可与东转角朝房北部基址的西端转折部分相连接。在东转角朝房南部基址的东侧发现了一道南北方向的墙基。此次揭示出的墙基南北长20m,东西宽1.35m,与东转角朝房的南部基址平行。墙基的底部为黑淤土,立柏木地钉,上面砌石块,其上再铺一层石板。该墙基向北仍有延伸,应可与东转角朝房遗址北部的墙基B段相连接;墙基向南也有延伸,具体情况有待于进一步考古发掘。在东转角朝房南部基址的西南侧清理出了一条排水道遗存,南北长9m,东西通宽1.85m,内部宽0.60~0.70m。排水道的底部铺三合土,两侧立石板,上面盖石板。排水道的南部为南北走向,北部向西转弯。排水道遗存向南、向西均有延伸。

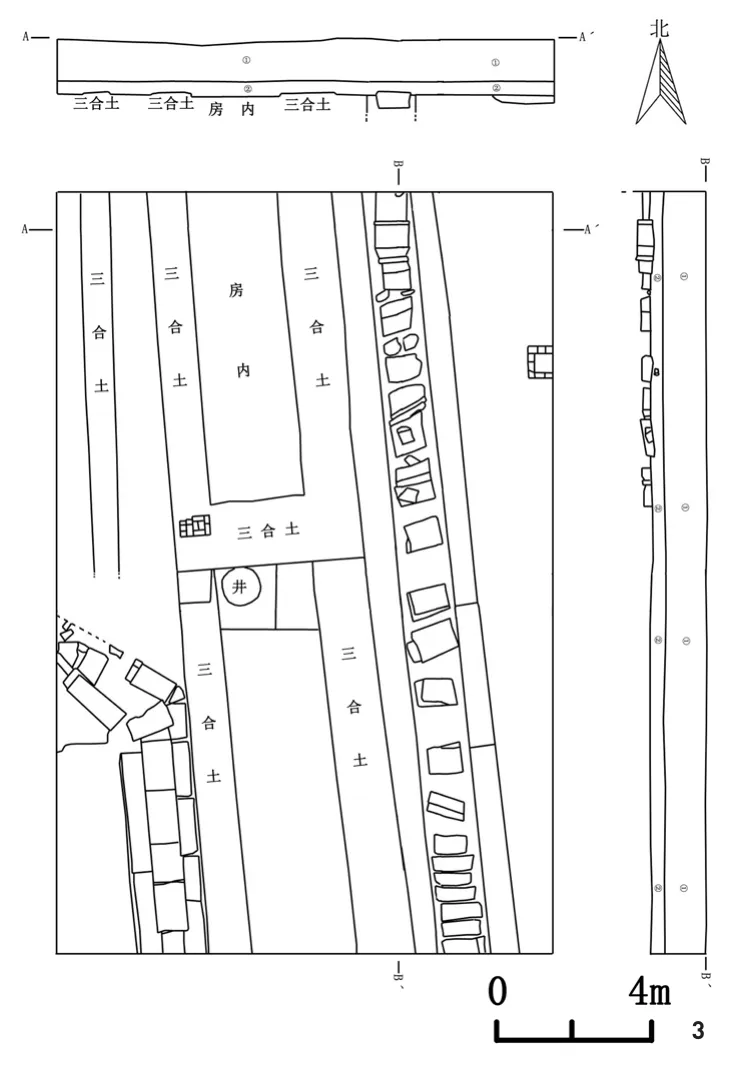

东转角朝房的北部基址平面呈“L”形,可以分为2段(A段和B段);其相对位置是,A段位于东北,B段位于西南,2段于西北部呈直角相连接。A段基址平面呈“回”字形,为东西方向,通长20.7m,南北残存宽度为3.40m,中部为土芯,四周是三合土基础。三合土基础北侧的表面上残存7个磉礅遗迹和遗存,因此,可将这段基址分为6间。以三合土基础包围的土芯计算(因无法以柱础中心点之间的距离来计算),每间东西1.35~2.30m,南北1.80~2.10m。其中,从东向西的第三间西侧的磉礅遗存南北长1.40m,东西宽0.55m,保留有一层青砖。B段基址为南北方向,揭示出的长度为5m,东西残存宽度为3.30m。其东南角的三合土基础上残存1个磉礅遗迹,南北长1.50m,东西宽0.50m。B段基址向南延伸,应可与东转角朝房的南部基址相连接。

在东转角朝房北部基址的南侧清理出了一道墙基。该墙基平面呈“L”形,可以分为2段(A段和B段);其相对位置是,A段位于东北,B段位于西南,2段于西北部呈直角相连接。墙基底部为黑淤土,立柏木地钉,上面铺石板,石板上再砌石块。墙基A段东西长18.8m,南北宽1.10m,与东转角朝房A段基址平行。揭示出的墙基B段南北长2m,东西宽1.05m,与东转角朝房B段基址平行。墙基B段向南侧延伸,应可与东转角朝房遗址南部的墙基相连接。墙基A段向东侧仍有延伸,具体情况有待于进一步考古发掘。

图3 东转角朝房遗址南部平、剖面图

图4 东转角朝房遗址北部平、剖面图

在东转角朝房北部基址的西侧清理出了2条排水道遗存,其中一条排水道位于东侧,另一条位于西侧。此次揭示出的东排水道为南北方向,平面呈长方形,长12m,东西通宽1.50m,内部宽0.75m,深0.50m。东排水道底部为三合土,两侧立石板,上面铺石板。此次揭示出的西排水道平面呈弧形,由南端转向东北,南北长12m,东西宽2.10~2.30m。西排水道仅保留有底部遗存,底部为黑淤土,立柏木地钉;中部铺砌石块和石板,两侧仅存地钉。地钉的直径为0.03~0.12m。这2条排水道的南部基本平行,东西间隔最宽处为2.10m;而西排水道的北部打破了东排水道,而是否最终合为一条,尚不能确定。

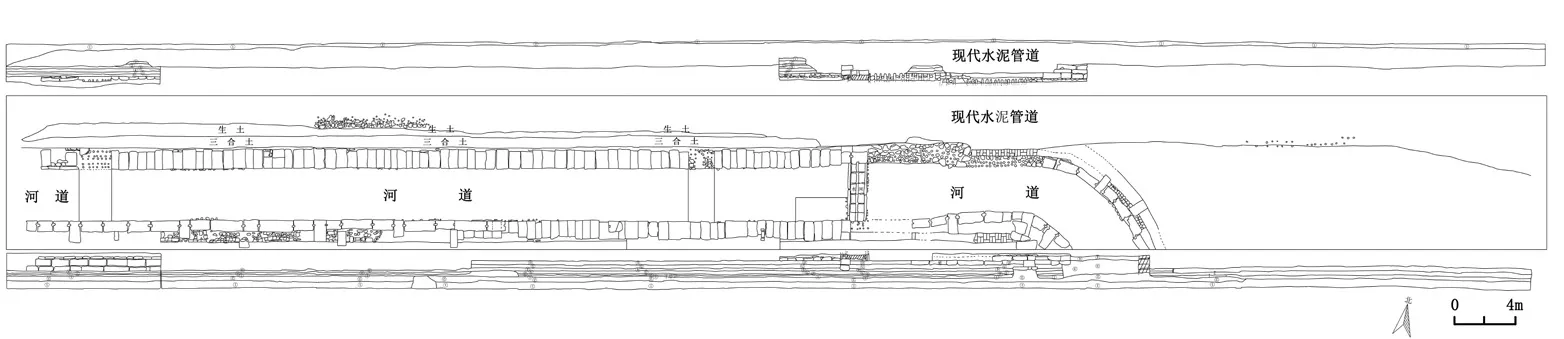

1.4 御河遗存

御河遗存位于大宫门遗址的北侧、出入贤良门(二宫门)遗址的南侧。御河遗存主要由河道、泊岸、水闸和桥基四部分组成。河道与泊岸的走向一致,大体为东西方向,与圆明园的围墙平行。河道内的堆积较为简单,上层为黑色淤泥,中层为黄色细泥沙,下层为较大的沙石颗粒和卵石。泊岸的结构大体相同,即由内向外(以临近河道的一侧为内侧)分三部分砌筑。内侧部分用石板砌成,保存完整的局部由下至上共有4层,其中下面3层的石板之间用“银锭锁”(或称细腰)加固;最底层石板的下面以柏木地钉和石块、砖块为基础;而最上面的一层石板(地栿)雕凿较为精细,用来安放栏杆。中部为青砖错缝砌筑的金刚墙,平面宽度为0.60~0.90m。外侧部分为三合土,平面宽度为0.75~1.0m;从断面上看,可以分为8层,每层的厚度为0.10~0.13m。受到一条东西向地下电缆的影响,考古发掘出的御河遗存被分为2段(A段和B段),A段东西长73m,B段东西长59m。其相对位置是,A段位于西北,B段位于东南(图5)。河道的宽度为2.20~3.80m。

在御河遗存A段的中部偏东清理出了一处水闸基址。水闸基址为南北向,东西宽1.30m,南北长3.80m。水闸基址由石板砌成,两端为闸墩,仅存一层石板,中部有凹槽。铺底石为一层石板,直接铺砌于地钉上;中间的6件石板平铺,中部有一道凹槽;东西两侧的石板立置。在铺底石的东、西边沿外各有一排柏木桩,起防护和加固基础的作用。

御河遗存的中部为石桥基址,与大宫门、出入贤良门(二宫门)、御路基址在一条南北向直线上。石桥基址东西长18.4m,南北宽11.8m。石桥基址主要由三部分组成,分别为泊岸北侧的青砖基础、河道内的铺底石和泊岸南侧的青砖基础。泊岸南、北两侧的青砖基础形制相同,平面为梯形,东西长16.1~18.4m,南北宽4m。河道内的铺底石分为3段(由西向东依次为A段、B段和C段),可知对应着3座石桥。石板为一层,南北方向平铺,石板下为柏木地钉、砖块和石块;铺底石的边沿外有一排柏木桩,起防护和加固基础的作用。铺底石A段南北长2.25m,东西宽2.40m。A段的南北两侧分别有3个砖砌基础,间距0.60~0.95m。铺底石B段南北长2.20m,东西宽5.02m。B段的南侧有4个砖砌基础,东西向排列,间距0.95~1.35m。铺底石C段南北长2.25m,东西宽3.03m。铺底石A段与B段、铺底石B段与C段之间,各有一段没有石板,将铺底石分割开来。铺底石A段与B段之间,南北长2.40m,东西宽2.60m,其北侧临近泊岸处立3根木桩,南侧临近泊岸处立4根木柱。铺底石B段与C段之间,南北长2.40m,东西宽2.55m,其南、北两侧临近泊岸处各立4根木桩。木桩的东西间距为0.45~0.60m。木桩露出河道的高度为1.20~1.25m。

1.5 二宫门遗址

二宫门(出入贤良门)遗址位于御河遗存的北部。受到地上围墙、地下电缆和管道的影响,此次主要发掘了出入贤良门基址的南、北两侧。二宫门基址东西残长20~20.5m,清理出6个东西向排列的砖砌磉礅和青石柱础,可知其面阔五间。二宫门基址的底部为三合土。

2 相关的文献和图像资料

关于圆明园,有大量的文献记载和图像资料保存于世,因此其修建的历史脉络大体清晰,并对于我们认识、推断和研究此次大宫门区域内考古发掘出的遗址——在年代、布局、形制、功能、使用等方面,具有重要作用。

2.1 文献记载

关于大宫门区域内建筑的分布和格局,《日下旧闻考》和内务府档案中的记载最为详细、系统。1)《日下旧闻考》:“园内为门十八,南曰大宫门,曰左右门,曰东西夹道门,曰东西如意门……大宫门五楹,门前左右朝房各五楹,其后东为宗人府、内阁、吏部、礼部、兵部、都察院、理藩院、翰林院、詹事府、国子监、銮仪卫、东四旗各衙门直房。东夹道内为银库,又东北为南书房,东南为档案房。西为户部、刑部、工部、钦天监、内务府、光禄寺、通政司、大理寺、鸿胪寺、太常寺、太仆寺、御书处、上驷院、武备院、西四旗各衙门直房。西夹道之西南为造办处,又南为药房。大宫门内为出入贤良门五楹,门左右为直房,前跨石桥,度桥东西朝房各五楹,西南为茶膳房,再西为翻书房,东南为清茶房,为军机处。出入贤良门额世宗御书,是为二宫门。凡武职侍卫引见,御此门较射。左右直房为各部院臣工入直之所,东西设两罩门,各衙门奏事由东罩门递进,茶膳房太监人等由西罩门出入。门前河形如月,中驾石桥三。[7]①”2)内务府堂呈稿《英敏为覆查黏修大宫门等工程钱粮呈稿》:“乾隆四十七年(1782年)八月十八日经大学士英等奏销修理得圆明园大宫门一座五间,二宫门一座五间,内外左右门罩四座,每座一间,俱拆瓦头停,挑换椽望,满换连檐、瓦口。再,大宫门外东西朝房二座,每座五间,转角朝房二座,每座三十四间,二宫门外东西朝房二座,每座五间,顺山朝房二座,每座五间。[8]”3)内务府《各座已做活计做法清册》。“大宫门一座五间,补盖:内明间面阔一丈五尺,四次、尽间面阔各一丈二尺;前进深二丈,后钻金廊深八尺,通进身二丈八尺;檐柱高一丈三尺,径一尺二寸;八檩卷棚歇山顶,大木已齐。台基面阔六丈七尺四寸,进深三丈五尺四寸,明高二尺四寸,除礓磋御道石外,余已齐。排山搏脊等,一部瓦齐。左、右门罩二座揭瓦,已做背底。东朝房台基一座拆修,清运渣土。西朝房一座五间,东、西转角朝房二座,每座三十五间。转角朝房后,东、西大库房三层计三十间。[9]”

2.2 图像资料

图5 御河遗存A段平、剖面图

现存圆明园的图像资料较多,主要可以分为图绘和烫样两大类别,前者为平面图像,后者属于立体图像。其中,关于大宫门区域,公开发表的主要有唐岱、沈源所绘《圆明园四十景》[10]中的《正大光明》和一些因设计、修建需要而绘制的图档。1)《正大光明》至迟于乾隆九年(1744年)就已完成,是现存图绘中年代最早的资料;其中所画的相关建筑主要有二宫门(出入贤良门)和东、西朝房,御河与石桥。2)北京故宫博物院藏1704号圆明园地盘图,是迄今唯一一张全面反映盛时圆明园风貌、记录乾隆、嘉庆、道光三朝圆明园变迁史最完整的档案[11]。底图绘于乾隆四十年(1775年)至四十二年(1777年)之间,持续修改至道光十一年(1831年)。3)中国国家图书馆善本部藏《圆明园河道泊岸总平面图》,样式雷排架043—1号,绘制于乾隆中晚期,嘉庆早期进行局部修改。4)清华大学建筑学院资料室藏《圆明三园及周边园林总平面图》,原中国营造学社和白胶片,绘制于道光七年(1827年)。5)中国国家图书馆藏《圆明园河道泊岸总平面图》,样式雷排架043—2号,绘制于道光二十年(1840年)。6)中国国家图书馆藏《正大光明大宫门》,样式雷排架001—2号,绘制于道光二十年至咸丰初年。7)北京故宫博物院藏1203号《圆明园全图》,绘制于咸丰九年(1859年)至十年(1860年)间[12]。8)法国巴黎吉美博物馆馆藏圆明园格局全图,是流失国外的唯一一幅圆明园全园图,也是目前所知唯一一幅记录同治重修工程的总图[13]。9)1933年10月“北平市政府工务局”的实测图,图中只有大宫门和二宫门遗存,而没有朝房等建筑,推测当时朝房等建筑在地表已不可见。

上文所引文献和图档资料,在时间上大体可以先后衔接,具有较强的序列性;在空间上均可以集中在大宫门区域,均有较强的重叠性;据此可以大体梳理出圆明园大宫门区域的修建、存毁经过。圆明园始建于康熙四十六年(1707年),初为皇四子胤祯的藩邸赐园。此时,大宫门区域尚未修建。雍正继承皇位后,圆明园成为皇家园林,随之开始了大规模兴建。“始命有司酌量修葺,亭台丘壑,悉仍旧观。惟建设轩墀,分列朝署,俾侍值诸臣有视事之所。构殿于园之南,御以听政。[7]”至迟于雍正三年(1725年),大宫门区域已正式建成[14]。咸丰十年(1860年)10月6日,英法联军入侵圆明园,大宫门区域被法军占据,并遭到严重破坏。同治十二年(1773年),慈禧太后和同治皇帝重修圆明园,大宫门区域是其中的工程之一。至次年停工时,大宫门及左右门、二宫门等基本重修成型。光绪二十六年(1900年),八国联军入侵北京,大宫门区域又毁于兵匪之手。

3 相关认识和探讨

总体而言,此次考古发掘成果与上述文献、图像资料能够相互印证和补充。一方面,文献和图档较为全面地记载了大宫门区域内主要建筑的历史沿革和功能,提供了较为具体的建筑形态、兴废等方面的历史信息,是认识和判断建筑基址年代、形制与性质的重要依据;另一方面,考古发掘清理出了一些未见于文献、图像材料的建筑基址和遗存,具有重要的补充作用。

3.1 遗址的形成年代

考古发掘对象的年代是考古学研究首先必须解决的基本问题之一。此次在大宫门区域发掘出的遗址,由于地层简单,均为现代堆积;遗址本身缺乏明显的叠压或打破关系;没有可靠的出土遗物等,因此其年代,只能依据遗址的形制、结构和相关史料记载来加以判断。大宫门区域自雍正建成后直至咸丰十年,增建、改建或重修的情况并不多,处于一个较长时间的稳定期;英法联军焚毁圆明园,导致了同治年间大宫门区域的重修,建筑的地下基础部分也应有所改动,这是大宫门区域自建成后所经历的最大规模一次修建,也是大宫门区域的最后一次修建;光绪二十六年大宫门区域内建筑的地上部分再次遭到人为破坏,但是其建筑的地下基础部分并没有改动,直至今日。据此,再将发掘出的遗址与史料记载的遗址形制相结合,可将遗址的年代限定在同治十二、十三年之间。也就是说,此次在大宫门区域发掘出的建筑遗址应为同治重修后的产物。

3.2 遗址的空间分布

此次发掘的大宫门区域内的建筑遗址,在空间分布上主要表现为“三线两带”和“中轴对称”的特点。大宫门基址和两侧的围墙基址、石桥基址和两侧的御河河道遗存及二宫门基址和两侧的围墙为东西方向的3条线,将发掘区域分隔为两大地带,即大宫门一线与河道之间、河道与二宫门一线之间。大宫门一线与河道之间有朝房和转角朝房基址;河道与二宫门一线之间没有建筑,为空白地带;这体现出了皇家园林的简洁与灵活。从南向北,大宫门基址、石桥基址和二宫门基址由御路相连接和贯通,形成了一条明显的中轴线;在中轴线的两侧,对称地分布着墙基、门址、朝房基址、河道遗存、水闸遗存等,这体现了皇家园林的规整和严谨。结合文献和图像资料,可知“三线两带”和“中轴对称”的整体格局,从大宫门区域建成后,一直未变,具有较强的规律性。

3.3 几处建筑基址的具体分析

1)东转角朝房基址此次并未全部进行发掘,其北部基址的A段东西向分为六间,与图档中所绘相同。不过,有一点需要指出,大宫门北部与御河南部之间的转角朝房在乾隆四十七年的内务府堂呈稿《英敏为覆查黏修大宫门等工程钱粮呈稿》和乾隆五十二年(1787年)前后成书的《日下旧闻考》中均未见记载,《圆明园四十景》的《正大光明》中也没有绘画,北京故宫博物院藏1704号圆明园地盘图上的墨线明显为后来添加,据此可以推断这处转角朝房的始建年代不早于嘉庆年间。也就是说,二宫门外转角朝房的兴建年代要晚于大宫门外的转角朝房。

2)御河中部的石桥,也称贤良桥,《正大光明》中所画为一座,《日下旧闻考》中所记是三座,而图档中所绘也并不统一。考虑到《日下旧闻考》为官修,其中关于圆明园的记载为“当时人记当时事”,且史料来源为《圆明园册》和实地调查,因此可信度很高。再结合此次发掘出的桥基有3处铺底石,则可断定石桥为东西并排的3座。另外,据《竹叶亭杂记》记载:“贤良门外有河,河有桥,式如弓背。上看箭,鹄设于桥西河边,射者立桥北,北向而射。每发矢,上右顾以视其中否。岁己亥将桥拆平……[15]”此事发生于道光十九年(1839年)。此说仅见于该书记载,是否确凿,还有待进一步考证以及考古资料的进一步分析。

3)此次发掘出的3处地下排水设施,或称暗沟,弥补了文献和图像资料的不足,对于了解和认识大宫门区域的供水、排水等具体情况非常重要。但是,其整体分布、具体走向、坡度、与圆明园内部、外部及与御河的联系等情况尚不清楚,仍需进一步考古发掘。御河遗存A段的水闸基址在文献和图像资料中也没有清楚的记载,其是否对应着西罩门南侧的木板桥还有待于进一步考古发掘加以确定。

注:文中图片均由刘振超绘制。

注释:

① 关于圆明园大宫门区域建筑的记载,包括史书、方志、文集、笔记小说等,年代最早且最为完整的就是《日下旧闻考》;而其他的相关记载,或一笔带过,或年代偏晚。在晚出史料之中,很多又源自于《日下旧闻考》。因此,本文只引用《日下旧闻考》中的相关记载,其他资料不再赘述。

——贵州省遵义市播州区石板镇见闻