中国私家园林的历史变迁与原真性保护研究*

——以苏州怡园为例

谷光灿 程 语 李 莉 郭 良 邓 宏

0 引 言

私家园林是中国古典园林中最为成熟且最具个性的园林类型之一,千百年来积淀了许多灿烂辉煌的成就,是中国传统文化遗产中不可或缺的组成部分。而江南的私家园林到了历史发展后期更是成为园林发展的一个高峰,以江南的宅园尤为出色,留下了不少优秀杰出的园子[1]。时至今日,这些珍贵的文化遗产分布在江南地区的各个角落,是具有深厚文化底蕴江南的一张名片。苏州古典园林作为江南私家园林的重要组成部分,数量之多居全国首位。1953—1959年刘敦桢教授领导调查了苏州古典园林,调查大、小园林122处, 完整的有45处、半废的有46处、全废的有31处。而1982年的再次统计数据表明, 从1953—1982年保存完整的古典园林有15处、较完整的古典园林有7处、半废的古典园林有19处、残存的古典园林有17处、全废的古典园林有64处[2]。短短的23年间,全废的古典园林增加了33座,还有36座园林也处于半废残存状态,由此可见遗产保护工作的重要性。

然而随着新中国的诞生和中国土地私有制的改革与变迁,私家园林的所属及其性质发生了相应的改变。很多私家园林对公众开放作为公园后,由于景点管理的需要,园内景物也在发生着变迁。如何保护好中国私家园林的原貌,延续古人造园时的文化意境,传承前人留下的宝贵的文化遗产,同时顺应其新的功能调整,实现新时代的发展,是我们应该重视的课题。

在苏州园林遗产保护工作的开展下,经过不懈的努力,现如今《苏州园林名录》中共收录108处,其中有9处先后被录入《世界遗产名录》。苏州怡园是苏州众多古典园林中建造较晚的一座,亦是吸取苏州多园之长的园林。它虽然不属于《世界遗产名录》之中,但其保存较好,仍然具有苏州园林的典型特色,更具有私家园林转变为公园的普遍性与代表性。当下较多文献着力研究保护以9处被列入《世界遗产名录》为代表的较为出名的苏州园林,而类似怡园这类非大众所熟知的苏州园林保护研究则较为稀少。保护世界级的文化遗产固然重要,但守住剩下99座苏州园林文化结晶的非世界级遗产园林的原真性也是我们在未来应当重视的课题。特别是在由私人园林转变为对公众开放的公园的背景下,如何在保证其原真性的同时,做好私家园林的功能调整,以适应新时代的发展。只有真正的百园皆美,才能更好更全面地将苏州园林文化传承下去。

苏州怡园,建于清朝同治光绪年间1874—1882年。现位于市区人民路1256号,浙江宁绍台道顾文彬在明代尚书吴宽旧宅遗址上营造九年,耗银20万两建成,取《论语》“兄弟怡怡”句意,名曰怡园。1963年被列为苏州市文物保护单位,1982年被列为江苏省文物保护单位[1]。

该园由顾文彬第三子顾承主持营造,画家任阜长、顾芸、王云、范印泉、程庭鹭等参与筹划设计,园中一石一亭均先拟出稿本,待与顾文彬商榷后方定。园成之后,江南名士多来雅集,名盛一时。光绪二十一年(1895)顾承之子顾鹤逸与吴大、陆廉夫、郑文焯、吴昌硕等创怡园画集于园中。1919年仲秋,怡园园主为弘扬琴文化,与琴家叶璋伯、吴浸阳、吴兰荪等人,特邀上海、扬州、重庆、湖南等地琴人30余人,相聚怡园举行琴会,会后,李子昭作《怡园琴会图》长卷,吴昌硕作《怡园琴会记》长题以志其盛。顾麟士在《怡园琴会图》上题诗纪念,有“月明夜静当无事,来听玉涧流泉琴”之句,一时传为佳话。 整个活动在中国近代琴学史上谱写了新的篇章。自此,“怡园琴会”便成为琴友相聚的固定活动。1935年,琴家在怡园雅集,为大兴琴学,弘扬交流,琴家倡议成立“今虞琴社”[2-4]。

然而由于战争和社会动荡,怡园琴会渐渐消声哑音。顾鹤逸病逝后,园渐衰落。日伪时期,破坏尤甚,园中古玩字画被劫掠一空。1940年代,怡园百戏杂陈,成为游乐场所,有“苏州大世界”之称。1949年9月,华东军政大学第二总队第九团团部一度驻此。1950年《新苏州报》社设此。1953年12月,顾鹤逸之子顾公硕等将怡园献给国家。驻用单位迁出,市政府拨款维修后开放游览。1992年,享誉国内外古琴界的著名古琴家、吴门琴派的代表人物吴兆基,著名古琴家徐中伟、叶名佩,及吴门琴社琴友十余人欣然应邀,再续怡园琴会,绝响多年的古琴声又在怡园回响,延绵至今。

怡园东部本为明代尚书吴宽的住宅,西部为顾氏所扩建。据建院初俞樾(1821—1907)《怡园记》所记:“顾子山方伯既建春荫义庄,辟其东为园,以颐性养寿,是日怡园。”如今怡园的山石池水、亭台楼阁仍大致保持原来面目[1]。如舫斋、松籁亭、面壁亭、南雪亭、梅花厅事,藕香榭,螺髻厅,拜石轩,坡琴仙馆,岁寒草庐[5]。

怡园占地面积约为9亩,虽小巧玲珑,但景点丰富,建造时更是吸取苏州多园之长,如复廊、画舫斋、假山叠石等均有借鉴其他苏园中的景点特色而建[1]。怡园从兴造之初被清末著名学者俞樾先生记录在《怡园记》[5]中,到二十世纪五六十年代,南京工学院的刘敦桢教授带领研究人员对包含怡园在内的苏州古典园林做了普查,并在《苏州古典园林》[3]一书中详细介绍了怡园的历史与现况,附有整个园子的平、剖面图,直至现在仍然是学习了解苏州古典私家园林的经典之作。然而时隔半个世纪,当重庆大学2013级风景园林班的31位学生在2016年暑假亲自去怡园,并花费5天的时间再一次对怡园现况进行测绘时,发现有不少地方已与半个世纪前的怡园不同而时间思维作为风景园林的核心本质和出发点[19],不仅应关注未来遗产如何保护,也应该关注过去如何变迁,从而为未来的保护和延续提供经验。本文通过将测绘所得的最新怡园平面图等信息与历史版本里的怡园进行对比,其中历史版本以刘敦桢先生二十世纪中期出版的《苏州古典园林》为重点研究对象,得出怡园在布局、建筑、山石、花木这四个方面的变动信息,并分析变迁其原因,最终希望能对类似私家园林遗产的真实性保护与传承问题提出一些改进建议。

1 调查结果

1.1 调查分区分类

2016年7月1日到7月10日之间对怡园整体进行了分组测绘,每组5~6人,分组情况如图1所示。调查测绘内容包括全园布局、建筑、花木、山石、理水这五个方面。

1.2 调查结果

测绘调查总结的结果同其他相关书籍对照[6-10],如表1-3和图2所示,表1-6与图2中的标号一一对应。

结合照片与文字描述等信息对比发现共171处变迁,从历史园林真实性的角度来说,有较大的变动,包括布局15处、建筑4处、山石15处、花木137处,如图2所示。下文将分别从布局、建筑、山石、花木这四方面对重点变化进行阐述。

图1 2016年暑期怡园测绘分组分区示意图(怡园现状地图)Fig.1 the groups of surveying in Yiyuan in 2016

图2 2016年暑期测绘版本与刘敦桢《苏州古典园林》的对比变动记录Fig.2 the records of difference between Yiyuan in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

表1 2016年暑期测绘版本与刘敦桢《苏州古典园林》对比变动总记录表(n表示序号)Tab.1 the records of difference between Yiyuan in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

2 调查结果分析

2.1 园林入口类变迁

2.1.1 主门入口

在俞樾《怡园记》中记载“入园有一轩,庭植牡丹,署曰‘看到子孙’。轩之东,有屋如舟,署曰‘舫斋赖有小溪山’,涪翁句也”[5]。由此可以推断,怡园在建造之初是从春萌山庄湛露堂的位置从西入园的。而在《苏州古典园林》(下文《苏》)一书中,如图3a所示,怡园主入口已改为从人民路穿过入口花园南侧直走进入怡园中的曲廊,而在最新测绘的平面图中,如图3b所示,入口则是通过曲廊北侧的一个入口花园左转后到达曲廊,即现在的检票处。经分析,图3主入口位置的改变为城市发展期间道路扩宽所导致。

表2 2016年暑期测绘版本与刘敦桢《苏州古典园林》对比布局类变动记录表Tab.2 the records of difference in layout between Yiyuan in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

表3 2016年暑期测绘版本与刘敦桢《苏州古典园林》对比山石类变动记录表Tab.3 the records of difference in rockery between Yiyuan in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

图3 怡园主入口今昔对比示意图Fig.3 the records of difference between the main entrance of Yiyuan in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

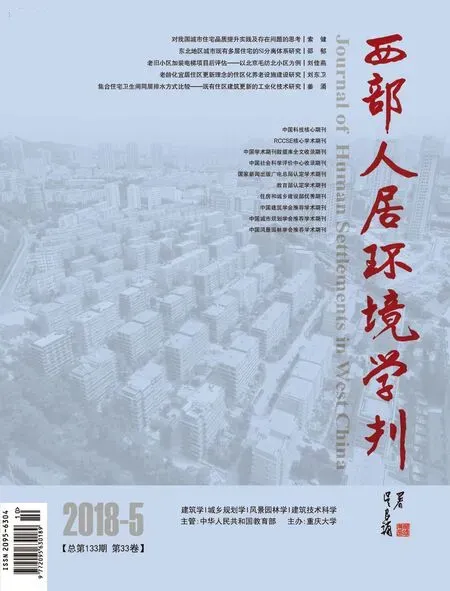

图4 怡园南面入口今昔对比示意图Fig.4 the records of difference between the entrance facing the south of Yiyuan in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

表4 2016年暑期测绘版本与刘敦桢《苏州古典园林》建筑类对比变动记录表Tab.4 the records of difference in architecture between Yiyuan in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

此外,新测平面图中还增加了对次入口的位置记录,其位于现在怡园的工作区,如图2编号B7位置所示。次入口主要为方便工作人员以及每天闭园时没能从主入口离开的游客的进出而设,而此次入口在以前版本中未曾记录过。

表5 2016年暑期测绘版本与刘敦桢《苏州古典园林》对比的花木变动记录表Tab.5 the records of difference in plants between Yiyuan in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

梅花厅的南侧还增加了一个园林入口,但平时并不开放(图4)。在《苏》一版中相同位置是用来放置山石的,而如今该组山石已经被移走,两片云墙连接成一体,南侧墙面设有一门。该门通常为关闭状态,其应为工作人员管理便利用门。

2.1.2 工作管理及棋牌茶室区域

现在怡园景区内的工作管理及棋牌茶室区域位于图5a的红线框内,而对比《苏州古典园林》中的相同位置(图5b),可以发现除边界位置大致相同外,区域内的布局已经改变,并且在靠近主入口的地方(图2编号B4的位置)将原本北侧的建筑改建为一间茶室,供市民游客品茶聊天。此外,这里设有新的出口,供游客出园。经推测,该处应为怡园由私家园林转变为公园后,为方便工作人员管理而新建的工作区域。

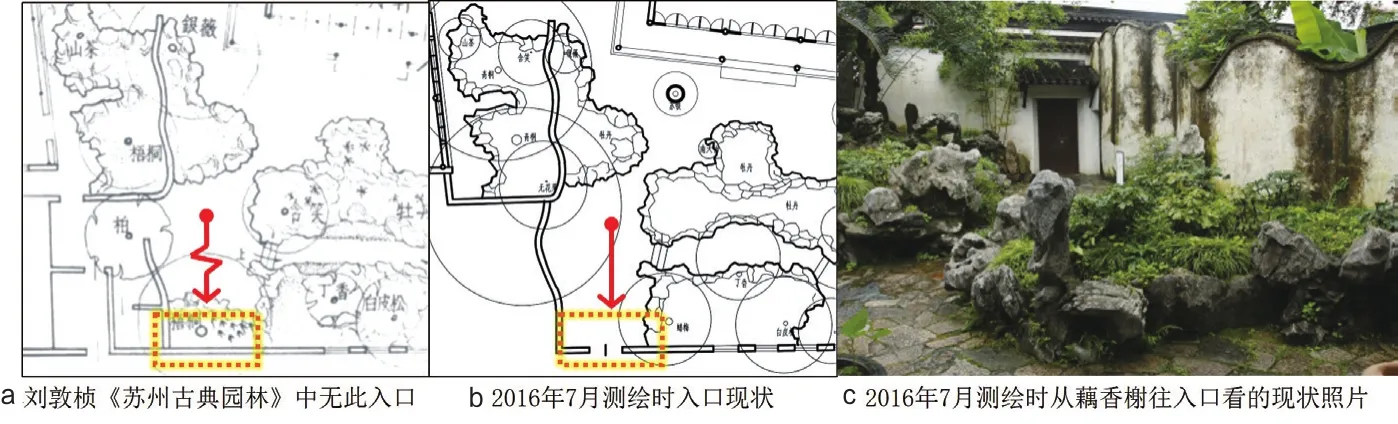

2.1.3 东西隔断增加入口

在俞樾的《怡园记》中记载着:“廊尽此矣。亭中有芍药台,墙外有竹径。遵径而南,修竹尽而丛桂见,用稼轩词意筑一亭,曰‘云外竹婆娑’,亭之前,即荷池也”。[5]原文中所述“廊”指复廊,而前有荷池的亭,则是指身处桂树丛中的金粟亭,由此可以确定,廊尽而有亭指的是当时刘测绘时的锁绿轩。“亭中有芍药台,墙外有竹径。”一句中明确点出锁绿轩外筑有墙体,并可穿墙循径而南。但是如图6a所示,在《苏州古典园林》一书的平面图中却并没有标出墙体位置,沿着墙体的位置标出一排置石,而如图6b、6c所示,在最新实测时锁绿轩外确实是有云墙,只是墙外修竹已不在,只保留了锁绿轩北侧的竹从。查阅汪菊渊先生1982年出版的《中国古代园林史》发现并未曾描述过锁绿轩西侧有墙体[4],而杨鸿勋先生1994年出版的《江南园林论》中有明确记载“此处值得注意的是,复廊北尽端的锁绿轩,轩面西而设,轩西布置竹林,使午后轩内尽洒绿光,是颇生诗意的处理。可惜近年整修篡改破坏了这一景象[5]。”可以推测,锁绿轩外的云墙是在1994年之后才修建的。锁绿之意境,虽然不是实体,要在午后夕阳下可得,实乃园林要素的改变和缺失也是园林意境缺失和改变的基础[5]。中国古典园林意境与空间要素的区别[11]。

表6 2016年暑期测绘版本与刘敦桢《苏州古典园林》对比花木冠幅减小类变动记录表Tab.6 the records of difference in plants which become smaller in crown in 2016 comparing in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

现在云墙和复廊一起成为了分割东西两园的分界线,对站在锁绿轩内人的视线进行半遮挡。云墙靠北侧有一月洞门,穿过洞门则进入怡园西区。现云墙有一定欲扬先抑的空间效果,但由于云墙与锁绿轩之间距离过近,且锁绿轩一侧的白墙缺乏软景装饰,导致在锁绿轩中赏景的人难免会感到压抑。笔者分析为后期园林修复之时,从字面含义理解锁绿轩而导致的云墙修建。

2.2 建筑变化

园中主体建筑保持不变,包括位置、名称等信息。但是在建筑内部布局上还是会有不同,比如内部屏风的放置,建筑出入口的变化等等。

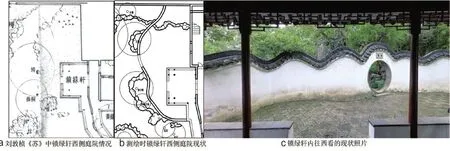

2.2.1 坡仙琴馆

坡仙琴馆是怡园东部的主体建筑,俞樾《怡园记》中记载坡仙琴馆是园主人用以藏东坡琴之所在[18]。对比两张平面图可以看出,建筑东、西、北三面墙体均未变化,而在南面墙体和内部布局有所变动,如图7a所示,《苏》版本坡仙琴馆两个房间的隔断门开在墙部北端,而南面墙体的门开在墙体西角,这样整个建筑内部游览路线会穿过两间房间。如图7b所示,现在坡仙琴馆两个房间的隔断门已经由北端移至南端,并且南面墙体的门也由原来的西角移至框线内,由原来的两扇变为现在的八扇。测绘时发现室内隔断墙的门已被围栏封住,禁止游客进入。所以现在建筑内部游览路线仅能进入右房,到南端时也只可站在隔断门外眺望左房。笔者推测是为了保护建筑和室内布置而增加格栅和开门来采取改变游览路线。

2.2.2 石舫

石舫也在怡园东部,紧靠锁绿轩东侧,因室内陈设都是石质用具,且室内造型似船舫,故名石舫。石舫前后改变集中在建筑北墙:原北墙有一门可供游客走入天井,如图8a所示,且从平面图中可看出石舫南北两面墙体是不同的。而现在原本开的一扇门已经被封上,北墙与南墙一致,并在图8b所示蓝线位置设有围栏,阻挡游客进一步进入石舫室内西侧,仅在如图8b所示蓝色区域走动欣赏石舫室内。笔者推测这是后期为了增加船舫的效果,也为了保护石舫上方天井中的造景而对图8中黄色虚线进行改动。

图5 怡园工作区域今昔对比示意图Fig.5 the records of difference in working area of Yiyuan between in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

图6 锁绿轩西侧庭院今昔对比示意图Fig.6 the record of difference in the yard of Suolv Pavilion between in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

图7 坡仙琴馆南立面门框位置今昔对比示意图Fig.7 the record of difference in south facade of Poxian Zither Pavilion between in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

图8 石舫建筑出入口示意图Fig.8 the record of difference in entrance of Stone Pavilion between in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

图9 画舫斋建筑出入口今昔对比示意图Fig.9 the record of difference in entrance of Painting Like-boat Pavilion between in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

图10 玉虹亭东侧廊道墙面今昔对比示意图Fig.10 the record of difference in wall east to Yuhong Pavilion between in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

2.2.3 画舫斋

画舫斋位于怡园西部园区,其前三面环水,造型仿造拙政园中的香洲而建,采用黄庭坚的诗句“舫斋赖有小溪山”,故名。建筑内部整体有一处变化,如图9所示,体现在西侧第一道隔墙上,《苏》一版中南北两端各有两道门洞可让人东西贯穿整个建筑,但是在现况中这两道门洞已经被封上,取而代之的是一排屏风阻挡了去路,让游客在黄线东侧区域观赏游玩。

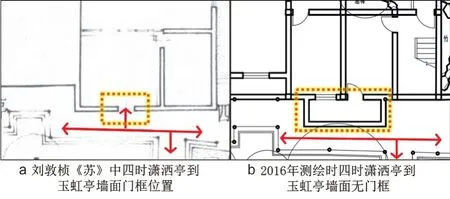

2.2.4 其他部分

除了主要景点建筑的改变,还有其他一些非主要景点建筑上的改变。例如,如图10所示,因划分工作区域与景点游览区域而将玉虹亭东侧廊道侧墙上门洞取消;如图11所示,在怡园西北角扩建公共卫生间的变化。

2.3 花木变化

花木造景属于苏州古典园林的重要部分。园内花木分为乔木、灌木、草本以及竹类和藤蔓等,因《苏》一版中的花木统计主要为乔木和灌木,为了便于对比,在统计最新测绘一版时也以乔灌为主。

2.3.1 整体花木变化情况

通过分别统计《苏》和最新测绘怡园平面图中的花木信息,包括树种、数量及冠幅,进行前后对比,得出在半个世纪的时间内,怡园花木主要发生了五类变化:变换、增添、删减、冠幅增大和冠幅减小。花木变换是指在既有花木的位置,花木种类发生变化;花木增添是指在原来没有花木位置新种花木;花木删减是指在原有花木的位置移除掉花木;花木冠幅增大或减小则是指花木有较为明显的冠幅变化。如表5—6所示,花木变换一共有31处、花木删减一共有30处、花木增添一共有61处、花木冠幅增大一共11处、花木冠幅减小一共有5处。通过统计表3数据可得:有13种花木被删减,其中数量最多的种类依次为桂花和柏树,分别为8棵和7棵;而花木增添中数量最多的为桂花、黄杨和白皮松,分别为9棵、8棵和5棵。

2.3.2 乔木变化

对怡园中的乔木进行数量和种类以及冠幅的调查与2016年比较得下表。

通过表7可看出,从总体数量来看,乔木数量出现增长,从84棵乔木增长到110棵乔木;从乔木品种来看,总数量虽然前后变化不大,但《苏》中只有一半左右的乔木品种留存下来,比如桂花、黄杨、黑松、白皮松等花木;数量较少的如樱花、槐树、枫杨、杉树这些乔木都已不在,取而代之的是无患子、朴树、罗汉松等花木;从乔木冠幅来看,像梧桐、银杏、枣树、苦楝等这些大乔冠幅都有3~4 m的增加,而像桂花、玉兰这些小乔木冠幅都基本保持原来大小不变;从基调树种来看,《苏》中一版以桂花、黄杨、柏树、梧桐这些树为基调树种,数量最多,大约占总数量的五分之三,而新近情况中的平面图中以桂花、黄杨、白皮松、银杏、石榴为基调树种,大约占总数量的一半。

不仅是乔木的数量种类在发生变化,一些乔木的位置也被改变了。如图12所示画舫斋北端的小径,《苏》中小径呈自由曲线形态,而周边的植物如黑松、桂花等也沿着边缘布置,而现在经过整改,小径北部边缘用石块将绿化与硬质区分开,随之花木的位置被改变。

2.3.3 灌木变化

图11 怡园公共厕所部分区域今昔对比示意图Fig.11 the record of difference in northwest part Yiyuan between in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

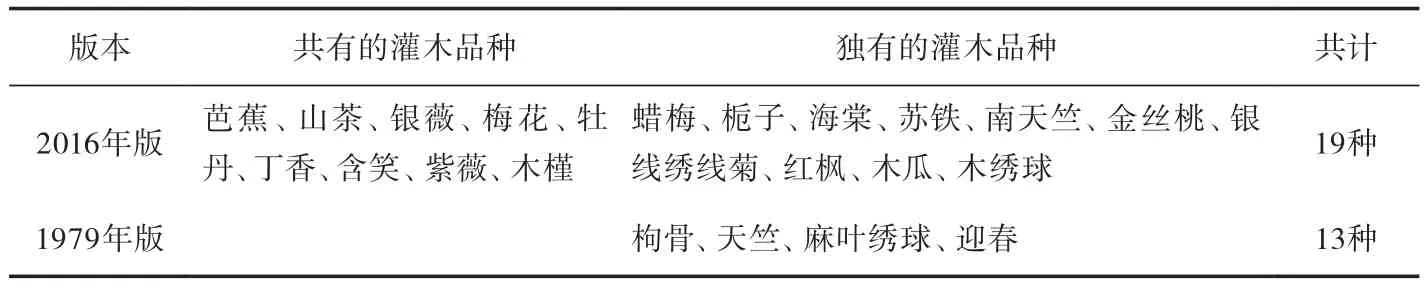

就灌木前后种类变化做个如表7的统计。通过图表可以发现在《苏》一版中,一共有灌木13种,而最新情况统计中一共有19种灌木,其中以前大多数灌木得到保留,并且还增加了海棠、金丝桃、木瓜等灌木种类;且《苏》一版中以山茶、梅花、银薇为主要灌木种类,而在最新现状中,除了之前的灌木品种,还增加了蜡梅、栀子、南天竺作为主要灌木存在。

通过对比观察平面图可得出灌木分布规律并未发生过多变化,《苏》一版中,主要的灌木如山茶和银薇分布较为分散,在园区内的各个角落与乔木山石一起装饰园区,而梅花较为集中的种植在梅花厅的南面的梅花林中;而在最新测绘统计中灌木分布情况类似。

通过观察平面图还可以得到一些小景使用的灌木种类也有所变化。如图13左边两图中坡仙琴馆东侧的被廊道所围合成的天井中,《苏》一版中种植的雪梅和芭蕉被替换成了栀子和竹子,而靠近坡仙琴馆入口的小天井中,原种植的芭蕉也被替换成了蜡梅作为漏窗的背景;再比如图13b、13c右边两张图中,石舫北侧的天井中的小景也由原来的天竺被替换成蜡梅。笔者推测这是在后期园林管理时,由于花木的枯萎,工作人员并不清楚原植物配置品种而取外观相似的花木进行替换导致植物种类的改变。

表7 怡园内乔木今昔种植情况对比Tab.7 the record of difference in arbor between in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

2.4 山石变化

怡园内整体山石没有过多改变,但是还是有五处明显是人工搬运所造成的变化。第1处主要集中在四时潇洒亭东侧的庭院中:如图14所示,在《苏》一版庭院中并未有山石出现,而在最新测得版本中,庭院中出现了与牡丹、竹子组合成的石景主要分布在茶室入口处,也有一些零碎的小石景沿着曲廊布置,曲廊东侧沿着墙缘也新增了一组石景。第2处主要如图2编号S5-S8所示,集中在锁绿轩西侧,由于锁绿轩西侧的云墙的修建导致原来锁绿轩西侧位置的山石发生变化。第3处如图2编号S13所示,在梅花厅南面梅花林的东南角,原来角落与石榴形成组景的置石被搬走。第4处如图2编号S19所示,在画舫斋北面的沿水驳岸上,新测一版中苦楝附近的山石明显多于原来,形成更加丰富的岸线景致。

表8 怡园内灌木今昔种植情况对比Tab.8 the record of difference in shrub between in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

图13 怡园内部分天井植物种植情况今昔对比Fig.13 the record of difference in plants in some patios between in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

图14 怡园内部分庭院置石情况今昔对比Fig.14 the record of difference in rockery in some yard between in 2016 and in Liu Dunzhen’s Suzhou Classical Garden

3 怡园中各要素的变迁原因

通过分析上述变化,总结出导致怡园发生变化的主要原因为城市道路的扩张变迁以及园林性质功能的变化导致的园林入口的变化,以及建筑的变化。但是植物和山石等小的变化却反映出管理和保护的疏漏。苏州的城市道路的扩宽公共道路以及周边建筑的改变都影响着怡园的变迁。怡园在建造之初是私家宅院,其作为省级文物保护单位,在清末的文化艺术活动中也占据要位。而现在怡园成为一处普通收费公园,其园林性质的改变导致园林服务对象由私人转变为公众。

历史园林是活的古迹,与时间信息相关,在时间轴线上不断演变[16]。如果历史信息的本身的不够完善,特别是植物上面,历史园林的保护意味保护将瞬息即逝,不断演变的植物所制成的宏伟艺术作品。真实保留历史状况很难。刘版书籍中等没有做详细的记录,以及在植物维护管理方面和替换方面较为随意,《苏》中平面图未完全对所画出的花木种类进行标注,比如拜石轩南侧的两棵玉兰,在《苏》中还并未标出其品种;还如在小沧浪正南方的沿水驳岸上,《苏》中一版只是一棵较小冠幅的花木,未进行标注,而在测绘时发现相同位置已经变为冠幅为10 m的朴树。所以历史信息记录未完善也是导致对照今昔平面图后发现变化的原因之一,且历史信息记录不完善处会导致在比较时无法确定其是否发生变迁,不利于对其进行维持原样的管理保护。

这个方面的情况还体现在山石置的搬移、墙体的修建等可以看出并不是所有改变都完全遵从造园原意,且未有修改前后对比展示。

即使作为省级文物保护单位,怡园的历史文化价值以及艺术价值应该值得重视。虽苏州本已有拙政园,留园等古典园林的世界遗产级别,但作为地方文物,也应该是强调遗产的对待其真实性和完整性。至少应尽可能地还原历史变迁事实,留作资料。不能让其在社会历史洪流中听之任之随之。作为一个实际开放与公众的公园,既要尊重保护历史园林,又要在此基础上更好地服务于公众。如果在目前已经改动的情况下不做进一步修改,除非有完善的修复计划,同现有的功能结合的情况下再进行恢复性修改[12-14]。

4 结论和启示

本文的调查研究给予了一份园林从建院初到现在的变迁的详尽信息,特别是现状的细致考察。城市社会的从硬件和软件发展都在大力改变着城市中的历史园林。作为省级文物保护单位的怡园,是苏州的遗产,是江苏的遗产,同样也是外地人可以认知的具有代表地域风格的遗产。只有在遵循遗产真实性的原则下,才能使文物遗产得到建造当初所遵循的造园意匠,风格和手法,保留地域上具有历史文化以及艺术方面价值[15-16]。

在具体实施中,应该按照真实的材料、真实的位置、真实的手法、真实的意匠来进行保存和修复[17]。

第一,尽可能的遵从原来情况,因为植物作为活体,其恢复情况还需要进一步的研究。但应当以原树种、原树形、原株数为准。其他方面如果因年代久远需要修复,也应尽量依照原样进行修复,并且对修复成果进行登记;如果有迫不得已需要调整的地方,也一定要对调整前后的信息进行登记,并且将如何调整过程与调整原因也记录清楚,这样方便后续查询和追溯。如果因为现实情况不得已改变一些建筑内部布局,也需要对调整前后的信息进行登记。比如怡园锁绿轩西侧的云墙,因缺乏信息记录,导致无法得知其具体建造时间。

第二,工作区域的建设最好在园林外缘,不涉及到园林内部。怡园在这一点上基本符合要求,将整个主体园区保留下来,在园林外缘建工作区域。这样既能让工作人员更好的为游客服务,也能保留更加传统的古典园林面貌。

第三,不仅是园内建筑物及园内植物、假山等户外元素需记录在案,建筑室内家具摆设也应当记录下来,并尽量保持历史原貌,同建筑物一起真实地传递园主的造园意蕴与整体的文化氛围。

本文就苏州怡园的前后变化提出如上私家园林遗产保护的建议,望能对类似的园林遗产保护工作提供理论指导。希望对顺应中国私家园林的遗传价值的层级系统进行保护上层级系统的匹配,避免对价值容易被忽略的地方遗产在保护和传承也发生疏漏,填补研究上的空白。每一个值得尊重的历史对象和过程的下面还存在着未被开发的隐藏价值,每一个值得关注的发展和变迁的事实就是价值本身。最重要的保护莫过于不断探讨挖掘遗留下来的物产价值,在新一代社会发展的常态下,应着重讨论其更深入的现实价值,使遗产获得充分的保护,从而充分体现其价值。

图表来源:

图1-2、3b、4b、5a、6b、7b、8b、9b、10b、11b、12b、13b、13d、14b:作者绘制

图3a、4a、5b、6a、7a、8a、9a、10a、11a、12a、13a、13c、14a:刘敦桢. 苏州古典园林.修订本[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,2005.

图4c、6c、7c、8c、12c:作者拍摄

表1-8:作者绘制