刚柔性桩复合地基加固双层软弱地基现场试验研究

杨鹏,李照东,胡永涛,丁锴,章定文,杨泳,3

(1. 东南大学 交通学院,南京 2100962;2. 连云港港务工程公司,江苏 连云港 222042; 3. 江苏盛泰建设工程有限公司,江苏 连云港 222042)

沿海地区为解决土地资源紧缺的问题,常采用吹填淤泥填海造陆,尤其在港口扩建工程中应用较多[1]。其填海造陆所用的吹填土一般采用港池和航道的疏浚淤泥,强度及承载力极低,需采用真空预压法进行初步处理,形成人工硬壳层,以满足后续二次处理施工设备的承载力要求[2]。在原有软土地基上吹填淤泥造地形成的双层软弱地基的二次处理是工程中面临的挑战之一。

对于这种由吹填形成的深厚双层软土地基以往常采用真空预压法或者深层搅拌桩处理,效果往往不太理想,工后沉降较大,当搅拌桩无法穿透软土层时还会造成工程事故[3-5]。刚柔性桩是在刚性桩基础上用柔性桩改良桩间土后形成的一种新的复合地基形式,已成功应用于建筑地基处理[6-9]。鉴于该复合地基在控制沉降方面的显著优势,工程中正尝试将其应用于高速公路、高速铁路等路基下深厚软土的加固处理,现有研究主要是采用模型试验[10]和数值模拟[11-13]方法分析垫层、刚性桩、柔性桩及桩间土等性质对刚柔性桩复合地基桩土荷载分担及荷载传递的影响规律,得到一些有价值的研究结论,但缺少现场试验验证。目前,关于路堤荷载下刚柔性桩复合地基现场试验研究较少,特别是针对35 m以上的深厚软土地基,现有现场试验研究[14-17]处理深度大多在20 m以上。

因此,以连云港港某铁路路基工程为依托,对于深厚软弱地基,为同时满足地基承载力和控制变形的要求,在预制方桩复合地基的基础上,采用钉型粉喷桩加固上部软弱桩间土,形成预制方桩+钉型粉喷桩复合地基。预制方桩打入地基持力层,进而控制地基变形量。预制方桩顶部设置的钢筋混凝土承台可以调整桩土荷载分担比,充分发挥预制方桩的高承载力性能。与常规水泥土粉喷桩相比钉型粉喷桩,能够充分利用土中应力传递规律,增强土体上部复合地基强度,大大提高单桩承载力,同时还能提高上部桩体置换率,增大桩间距,节省工程造价。

1 工程概况

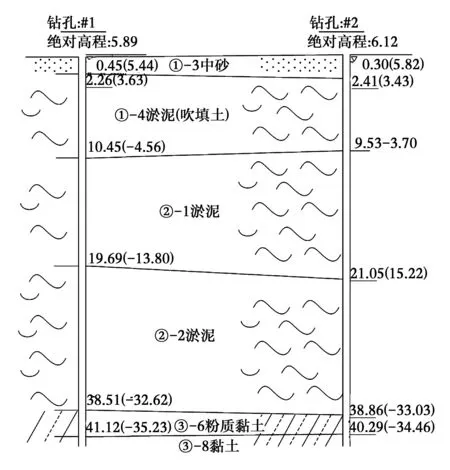

试验场地位于连云港港陇海铁路起点站连云港站以东4.5 km处,该路基设计等级为专用线Ⅳ级,整体道床段落要求地基承载力不小于120 kPa,工后沉降不大于2 cm。该区域原滩面标高-2.5~-4.9 m,现地面标高为5.6~7.0 m,吹填土层厚度为9.5 m。吹填土层下为天然沉积淤泥层,其底面标高-33.0~-21.9 m,厚度为28.1 m。淤泥层以下为粉质黏土层、黏土层,如图1所示。地下水位约为0.3 m。具体土层参数如表1所示。

图1 地基剖面图(单位:m) Fig.1 Soil profile

层号层名层厚/m天然密度/(g·cm-3)压缩模量/MPa液性指数孔隙比含水率/%液限/%①-3中砂2.4①-4淤泥(吹填土)7.11.681.911.331.57856.949.2②-1淤泥10.51.611.581.031.78463.655.8②-2淤泥17.61.581.751.141.96970.966.2③-6粉质黏土2.81.915.850.910.86130.531.5③-8黏土6.71.744.850.731.34749.457.5

2 地基处理设计与现场监测方案

2.1 加固方案

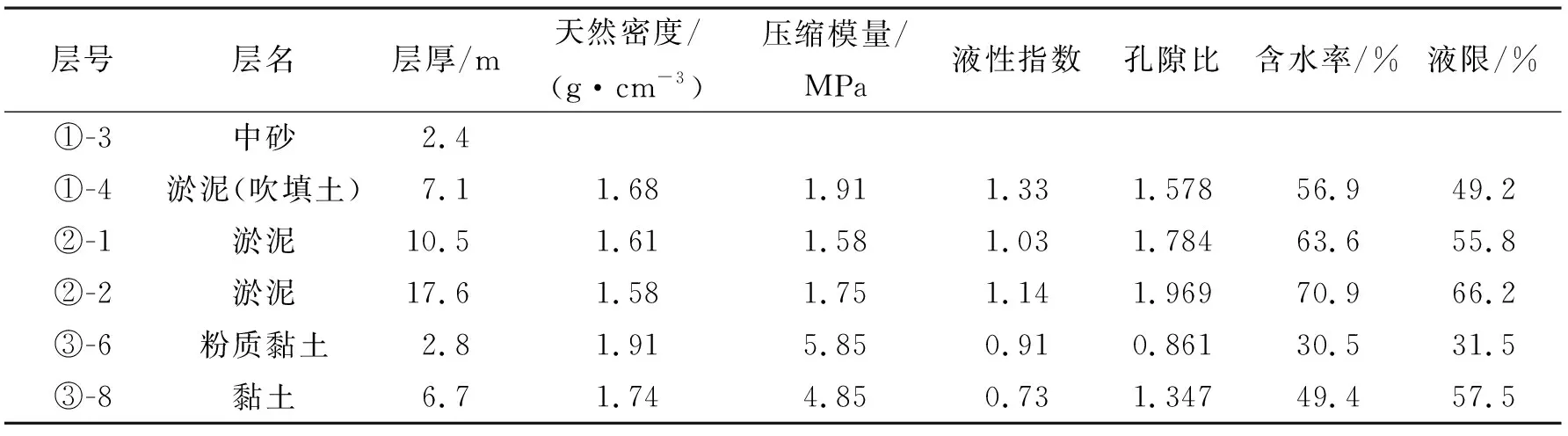

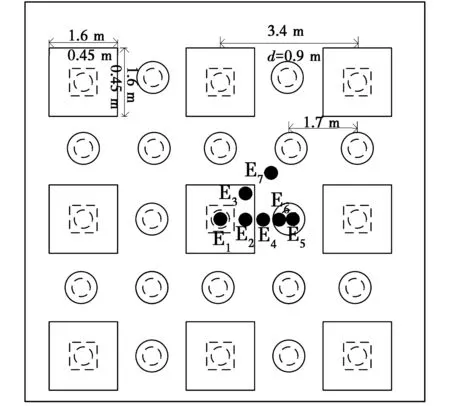

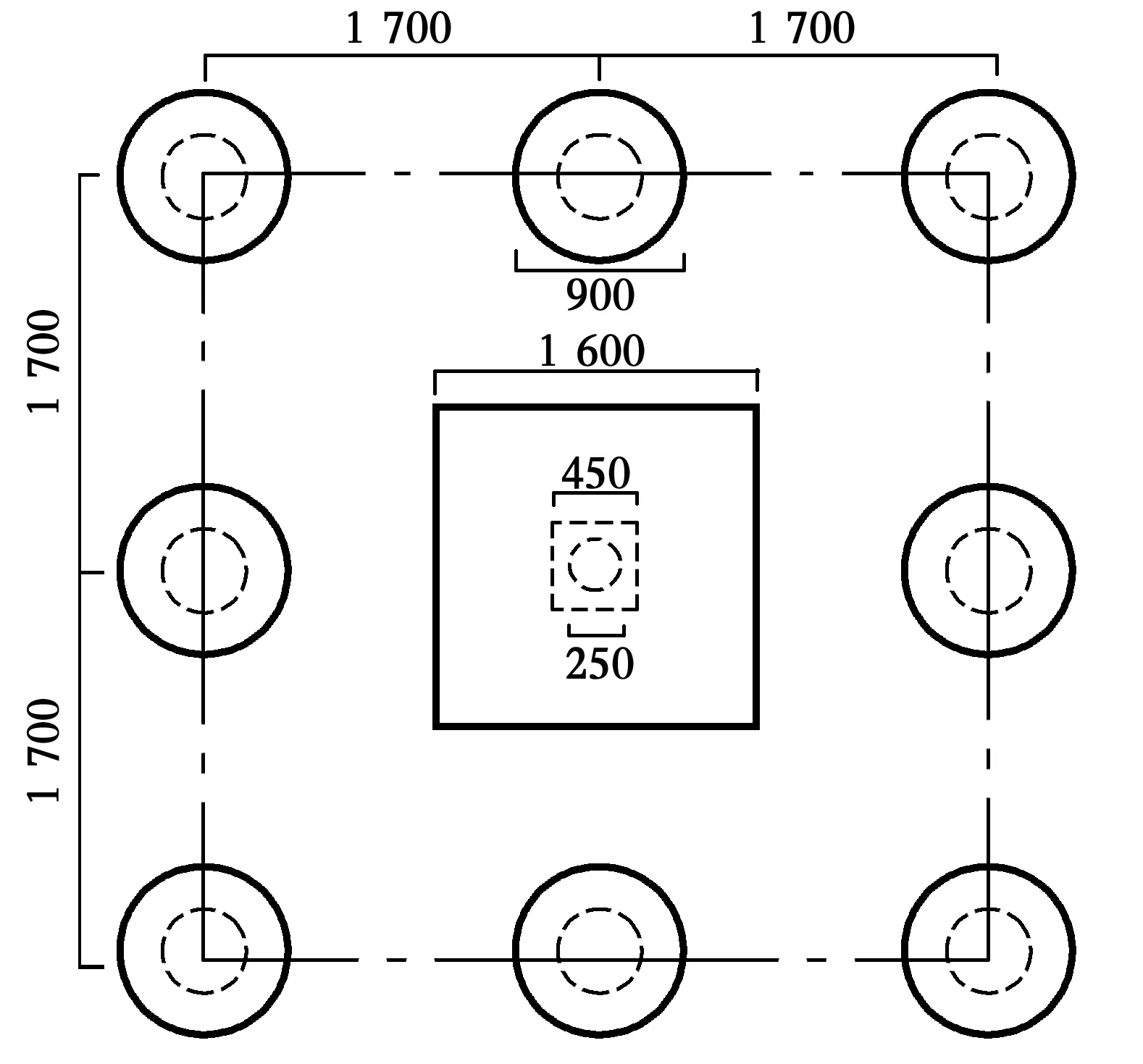

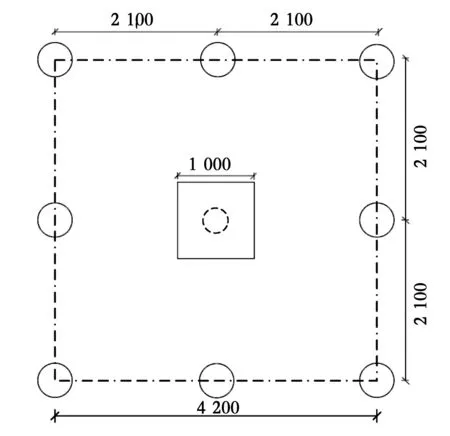

采用刚柔性桩复合地基处理双层软土地基,其中刚性桩采用预制预应力混凝土薄壁方桩(以下简称预制方桩),柔性桩采用钉型水泥土双向搅拌粉喷桩(以下简称钉型粉喷桩)。复合地基桩位平面布置如图2所示,刚性桩呈正方形布置,中间隔排设置钉型粉喷桩,坡脚布置两排钉型水泥土双向搅拌桩。预制方桩桩间距为3.4 m,桩体横截面尺寸为45 cm×45 cm,内径为25 cm,混凝土强度等级C80,桩长要求打入持力层1 m。预制方桩顶部现浇尺寸为160 cm×160 cm×40 cm的钢筋混凝土桩帽,混凝土等级为C30。钉型粉喷桩桩长15 m,上部扩大头桩径0.9 m,高4 m,下部桩径0.5 m,桩长11 m。钉型粉喷桩采用C45矿渣水泥,水泥掺入量(土体中掺入的水泥重量与被加固软土干重度的比值)为15%。桩帽上铺设50 cm碎石垫层,夹铺一层双向高强经编聚酯土工格栅。

图2 复合地基桩位平面布置图Fig.2 Layout of piles and

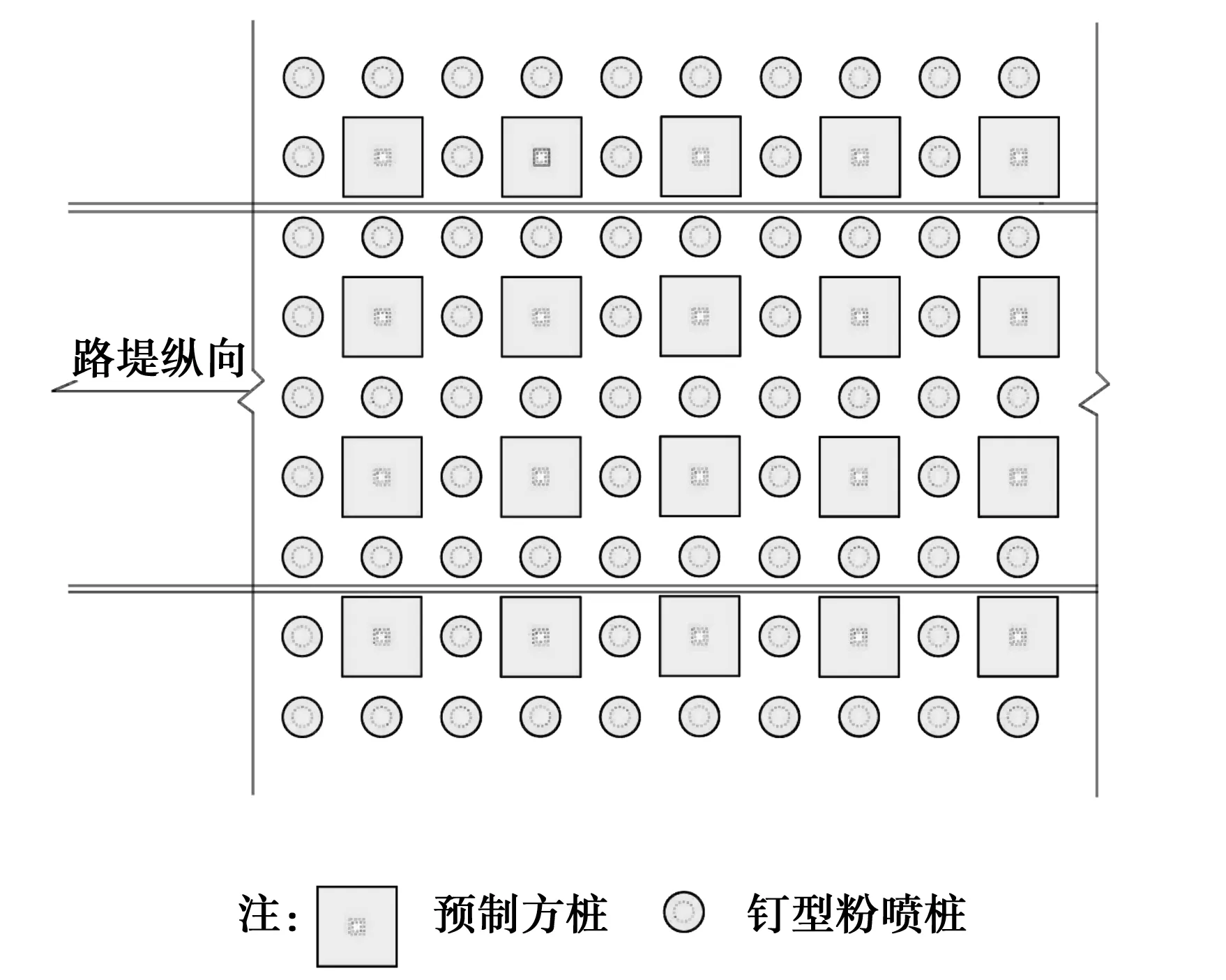

2.2 监测方案

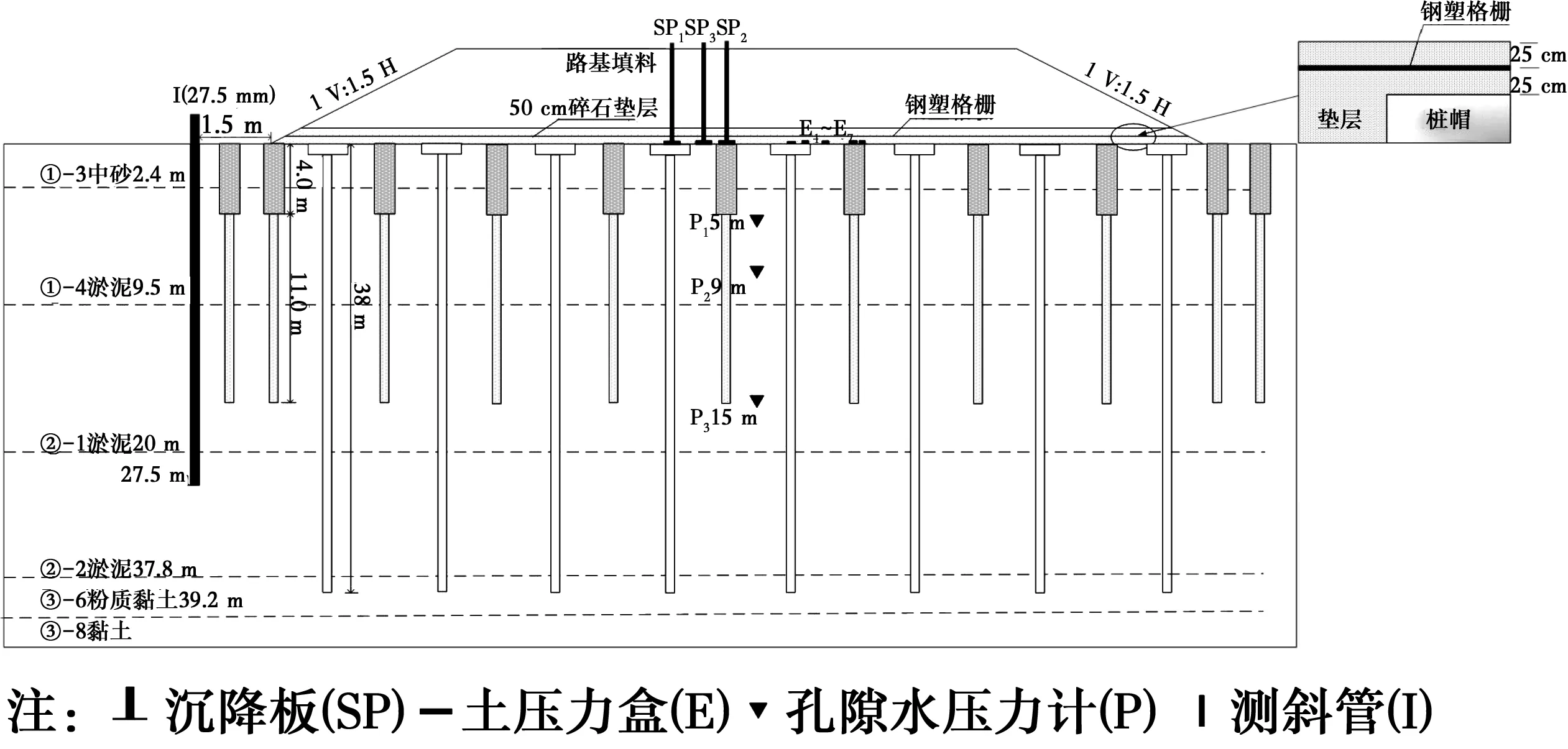

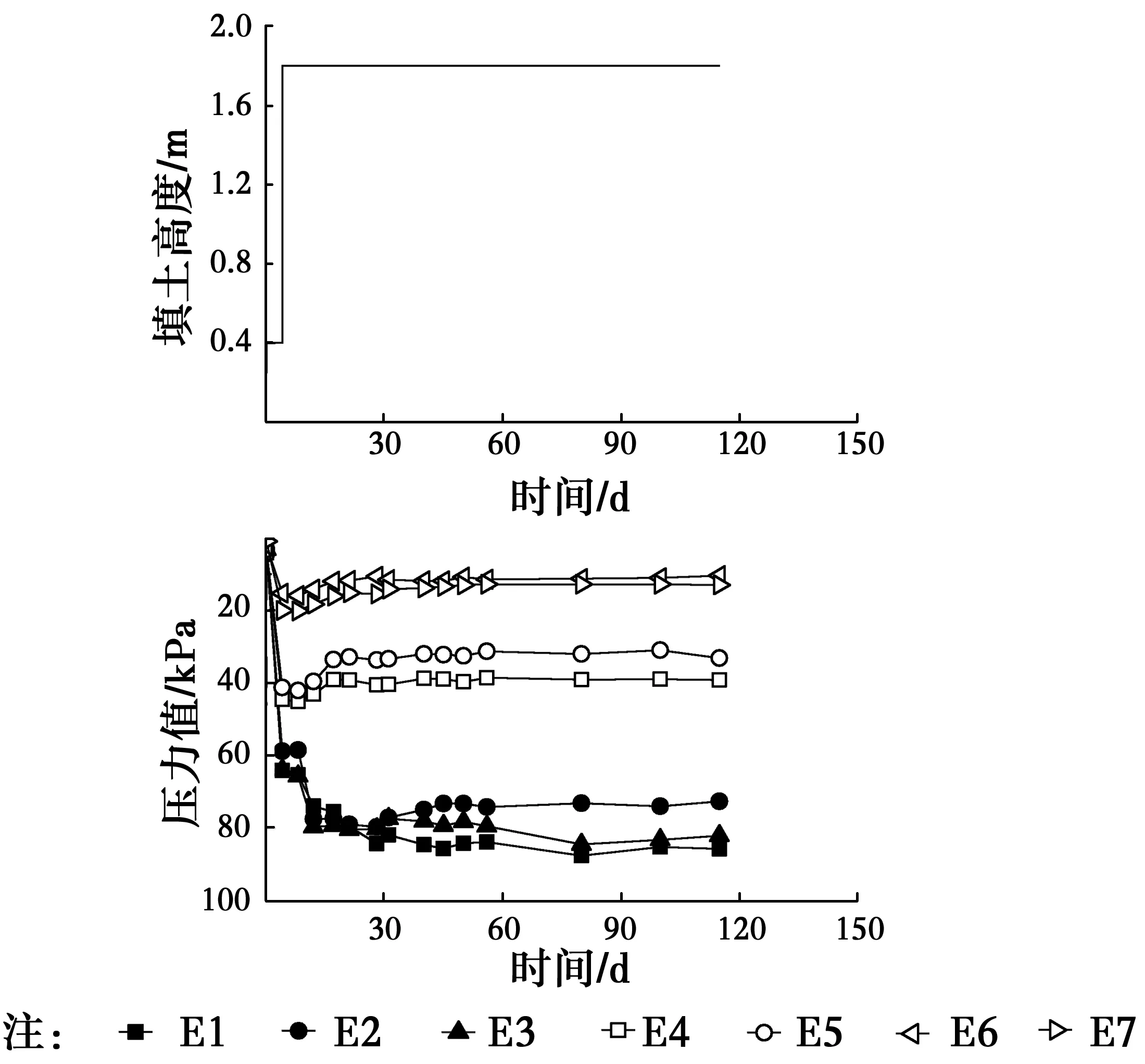

图3为试验段监测传感器布置剖面示意图,SP(SP1~SP3)为沉降板、E(E1~E7)为土压力盒、P(P1~P3)为孔隙水压力计、I为测斜管。沉降板监测预制方桩桩顶、钉型粉喷桩桩顶及桩间土表面沉降。土压力盒用来监测预制方桩、钉型粉喷桩和桩间土的桩土荷载分担。地表下5、9、15 m处埋设孔压计监测地基土中超静孔隙水压力的消散规律。另外,在路堤坡脚外1.5 m处埋设测斜管,量测土体深部侧向位移。图4为土压力盒平面布置图,该试验段共埋设7个土压力盒,其中预制方桩帽中心1个(E1)、桩帽边缘2个(E2、E3),双向粉喷桩桩中心1个(E5),双向粉喷桩边缘1个(E6),桩间土2个(E4、E7)。

图3 监测点布置示意图Fig.3 Arrangements of monitoring

图4 土压力盒布置平面示意图Fig.4 Layout of earth pressure

3 监测结果分析

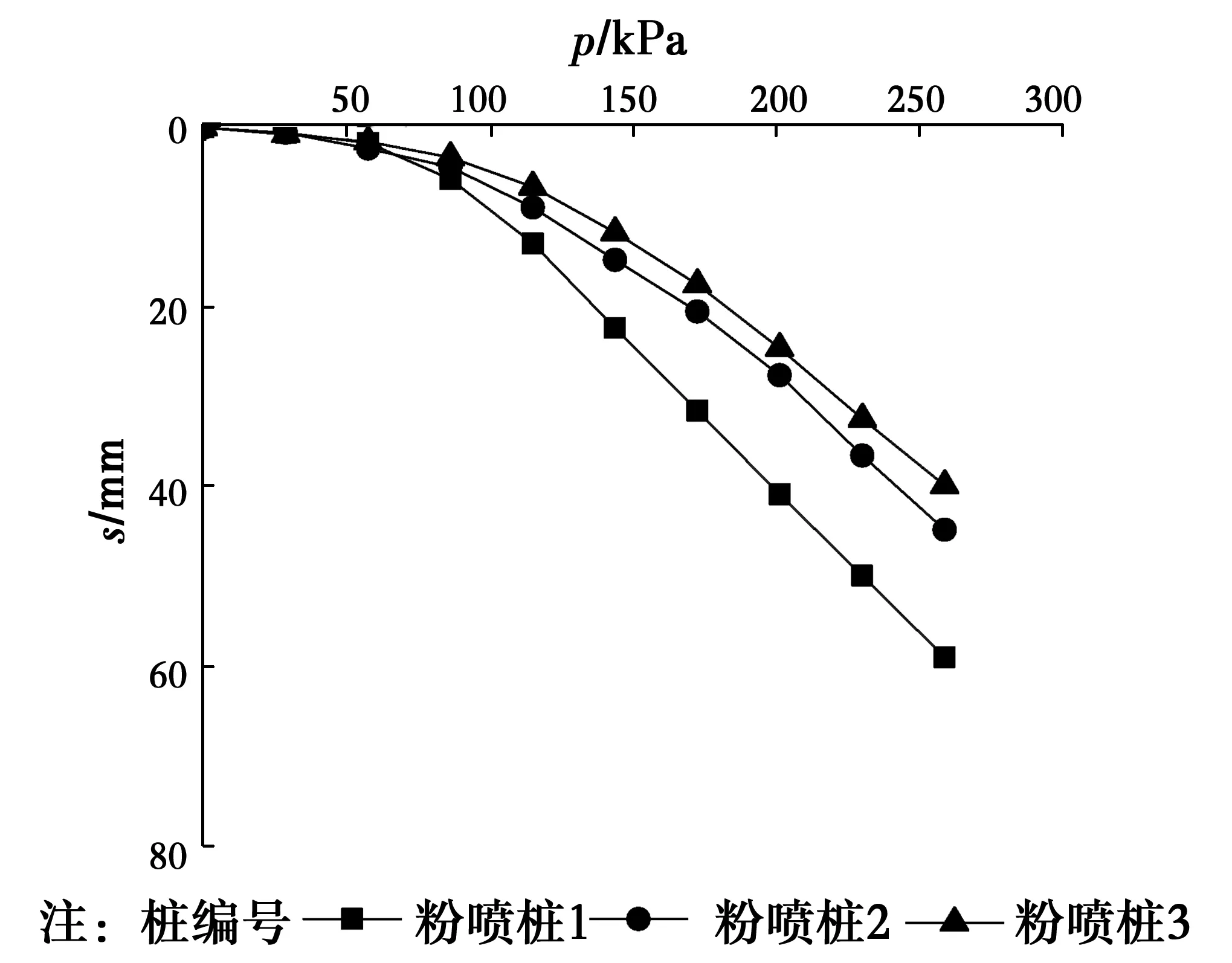

3.1 静载试验下地基承载力

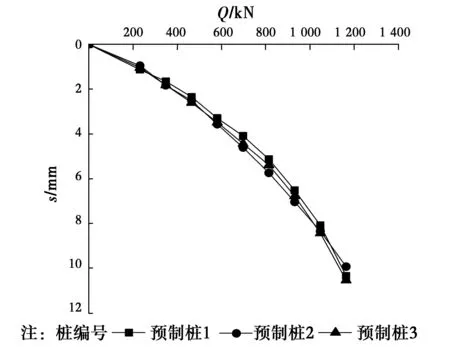

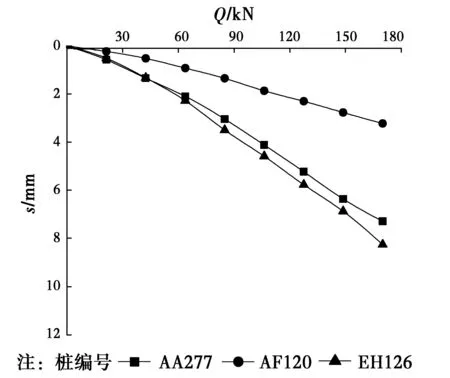

预制方桩和钉型粉喷桩的单桩及单桩复合地基承载力静载荷试验测试结果见表2。图5和图6分别为预制方桩单桩和钉型粉喷桩单桩载荷试验的Q-s曲线,图7为钉型粉喷桩单桩复合载荷试验的p-s曲线,从图中可以看出,当加载到两倍设计荷载时,曲线均没有出现明显的拐点,表明单桩(单桩复合)载荷试验达到设计要求,但尚未达到极限状态。为测试钉型粉喷桩复合地基在载荷试验中的桩土荷载分担,在其中一组载荷板下埋设土压力盒,其加载值为345 kPa。载荷板下共布置4个土压力盒,其中钉型粉喷桩中心1个,桩边缘1个,桩间土2个。从图8可以看出,加载初期,桩顶和桩间土压力区别不大;随着外荷载的增加,更多的荷载向桩顶集中,桩土应力比也随之增加。将搅拌桩桩中心实测土压力与桩间土实测平均土压力的比值定义为n1,搅拌桩边缘处实测土压力与桩间土实测平均土压力的比值定义为n2,n1和n2都随外荷载的增加而增加,且其差值随荷载增加而增大,最大荷载作用下(345 kPa),n1为6.7,n2为4.8。

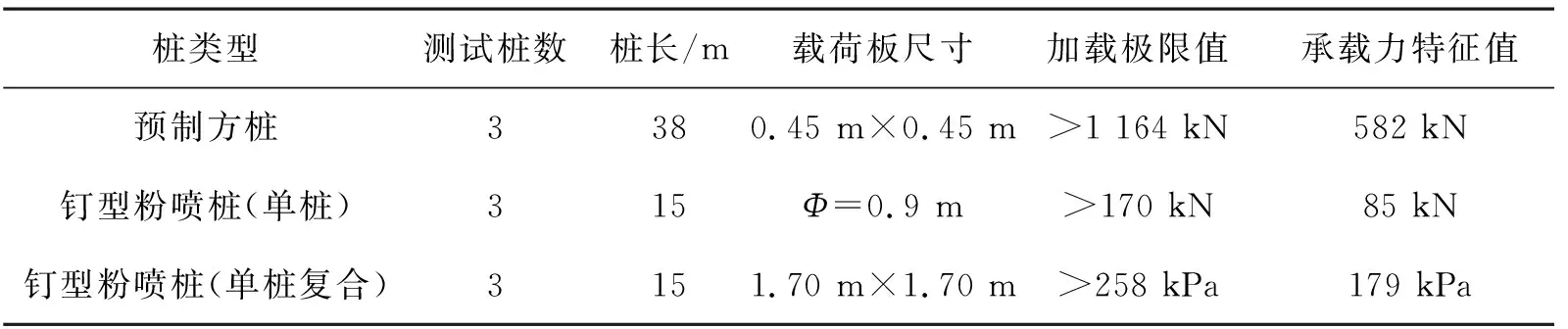

表2 预制方桩与钉型粉喷桩承载力测试结果Table 2 Bearing capacity test results of precast square piles and T-shape deep mixing columns

图5 预制方桩单桩载荷Q -s曲线Fig.5 Q -s curves of precast square

图6 钉型粉喷桩单桩载荷Q -s曲线Fig.6 Q -s curves of T-shape deep mixing

图7 钉型粉喷桩单桩复合地基载荷p -s曲线Fig.7 p -s curves of T-shape deep mixing column composite foundation

图8 钉型粉喷桩桩土荷载分担和桩土应力比随荷载的变化Fig.8 Variation of column-soil load share and

3.2 路堤荷载下地基变形监测

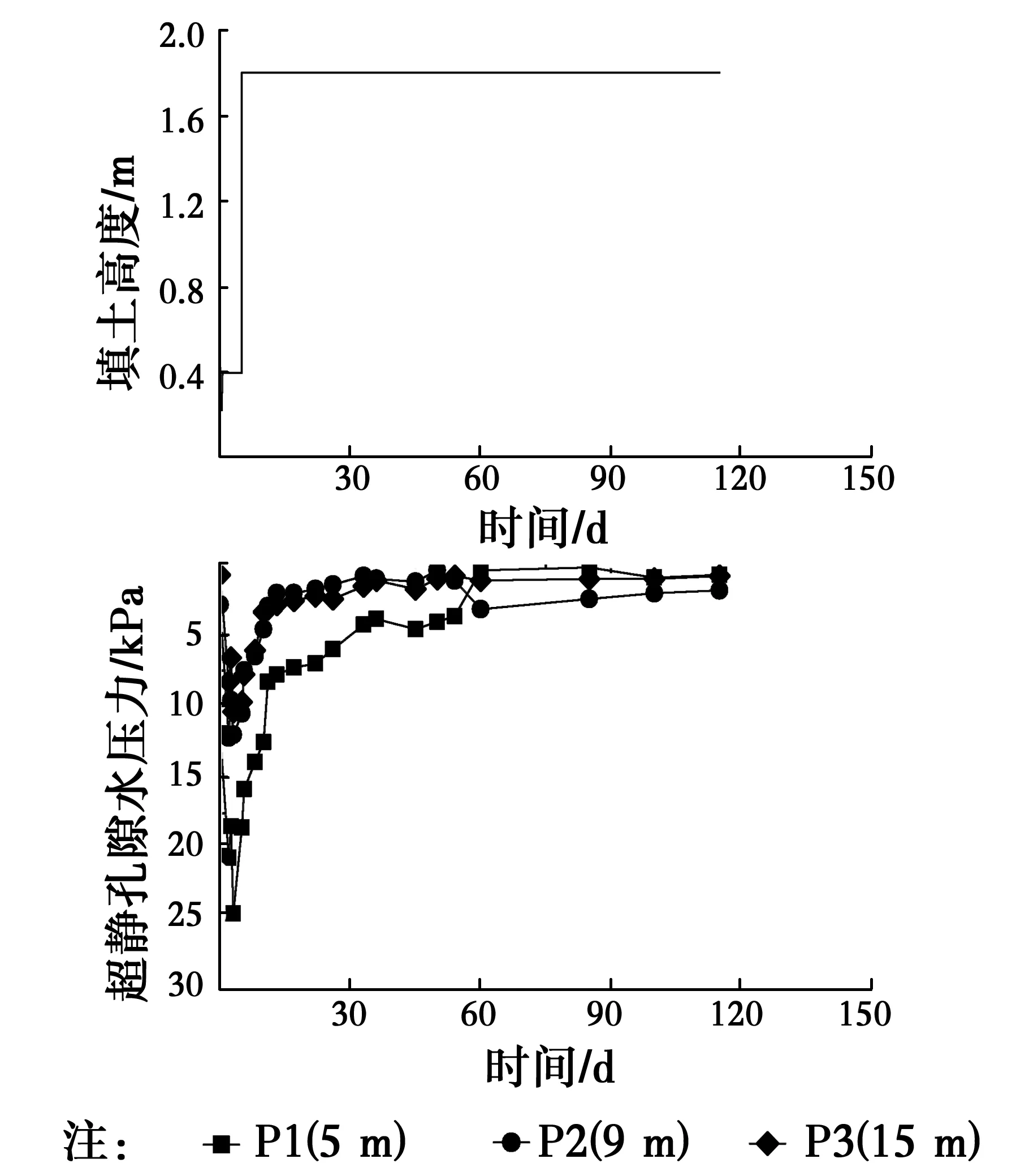

3.2.1 孔隙水压力 路堤荷载下地基土中超静孔隙水压力变化如图9所示。由图9可以看出,超静孔压与路堤填土荷载呈正相关,且填土过程中超静孔隙水压力变化规律基本一致,均是开始堆载时,超静孔压急剧增大,然后慢慢消散。100 d后超静孔隙水压力消散了近90%。地表下5、9、15 m的超静孔隙水压力最大值分别是24.5、12、10.4 kPa。超静孔隙水压力增长受埋深影响,埋深越大,路堤荷载引起的超静孔隙水压力越小,主要与土体附加应力随深度减小有关。9 m和15 m处超静孔隙水压力相差不大。填土开始时超静孔压值不为零,主要是刚柔性桩在施工过程由于挤土效应产生的超静孔隙水压力尚未完全消散所致。

图9 超静孔隙水压力变化Fig.9 Pore water pressure versus embankment

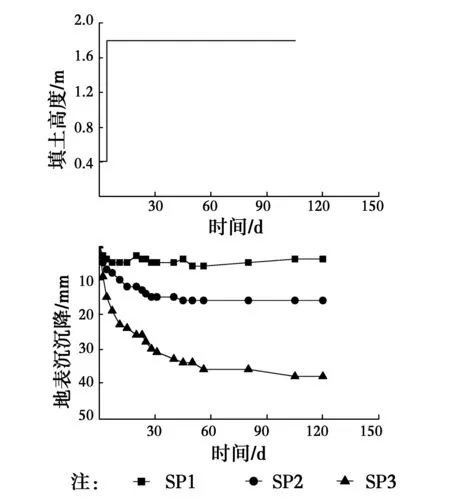

3.2.2 地表沉降 图10为路堤中心处桩顶面和桩间土地表沉降随时间变化曲线。由图10可以看出,预制方桩桩顶沉降很小(不超过10 mm);钉型粉喷桩的桩顶沉降在路堤荷载下迅速发展,约30 d后趋于稳定值(16 mm);桩间土的地表沉降随时间的增长而增长,约60 d后趋于稳定值(38 mm)。桩间土地表沉降远大于桩顶面沉降,桩间土与预制方桩的差异沉降为35 mm,与钉型粉喷桩的差异沉降为22 mm,两者的差异主要由桩体模量导致,钉型粉喷桩的桩体模量远远小于预制方桩。同时,桩土差异沉降导致路堤出现土拱效应,应力向桩端集中,但由于两者桩土差异沉降不同,使得桩顶应力集中程度不一样,这与后面桩土应力发展规律一致。

图10 路堤中心处桩土沉降变化Fig.10 Settlement at embankment center

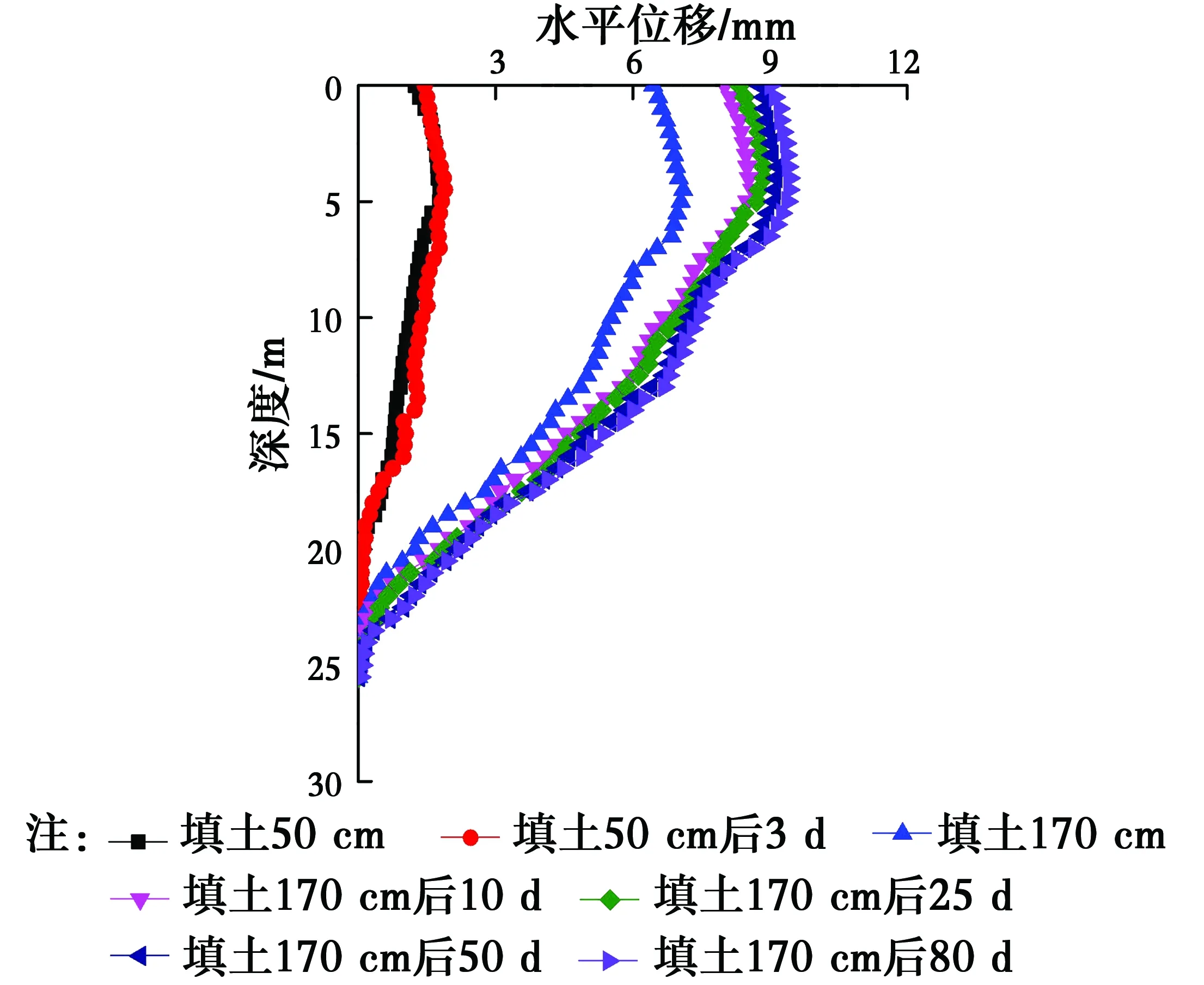

3.2.3 土体深层水平位移 图11为坡脚1.5 m处深层水平位移变化曲线。由图11可看出,水平位移主要发生在填土阶段;在0~5 m深度内基本不变或略微增大,其最大水平位移为9.5 mm。从该深度往下水平位移逐渐减小。路堤荷载下吹填软弱土层和天然地基软土层均发生了一定量的侧向位移,但最大水平位移发生在浅层吹填土层中。

图11 深层水平位移变化曲线Fig.11 Variation of lateral

3.3 路堤荷载下桩顶及桩间土土压力监测

3.3.1 土压力及桩土应力比 图12为预制方桩、钉型粉喷桩及桩间土上土压力监测结果,从图中可以看出:1)桩顶和桩间土压力随填土高度增加而增大,填土结束后出现小幅度应力调整或转移,桩间土和钉型粉喷桩桩顶土压力略微减小,预制方桩桩顶土压力增加,后逐渐趋于稳定,这说明随着地基固结度的增加,原先由桩间土和钉型粉喷桩承担的荷载向预制方桩转移,荷载转移过程与桩土差异沉降发展过程一致;2)填土荷载向预制方桩桩帽集中,预制方桩桩帽上土压力平均值为80 kPa,远远超过预压期内填土荷载值(32 kPa),桩间土土压力均值为12 kPa,预制方桩桩帽上稳定桩土应力比为6.2;3)钉型粉喷桩桩顶土压力平均值为39 kPa,其桩土应力比为2.5。预制方桩与钉型粉喷桩桩土应力比的差异主要由两者刚度差异所致。

图12 预制方桩桩帽、搅拌桩与桩间土土压力Fig.12 Earth pressure on pile cap, top of deep

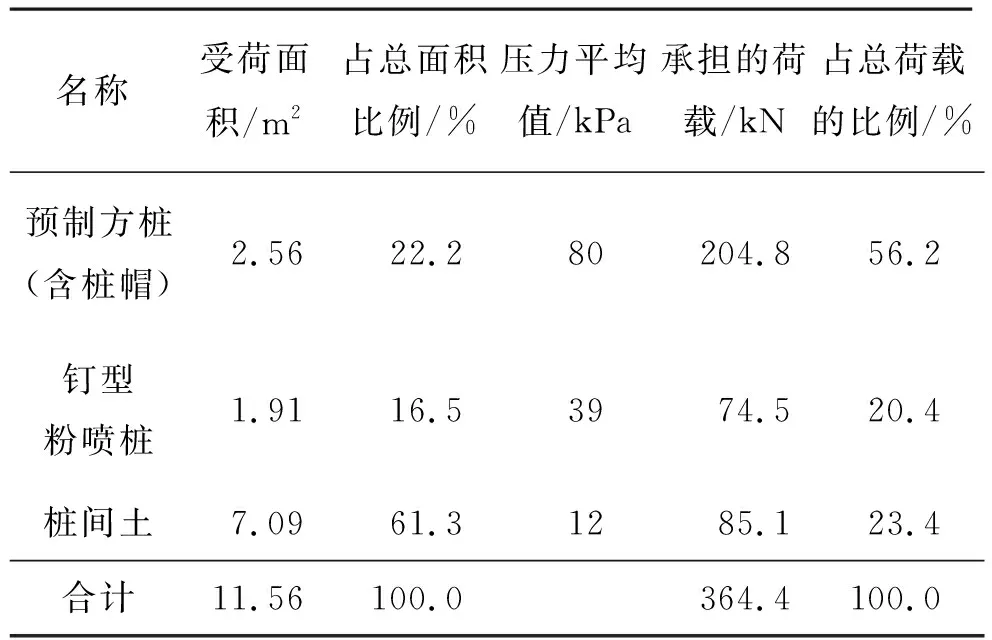

3.3.2 桩土荷载分担 取一个单元体分析,单元体中心有一根预制方桩,周围布有8根钉型粉喷桩,如图13所示。填土荷载下(上部填料的重度按19 kN/m3计算),一个单元内的土柱理论总重为373.4 kN,实际测量值为364.4 kN,误差为2.4%,理论值和实际测量值接近,说明现场实测数据是可靠的。

由表3可以看出,预制方桩(带桩帽)的面积置换率为22.2%,钉型粉喷桩面积置换率为16.5%,路堤荷载下,复合地基中预制方桩(带桩帽)和钉型粉喷桩的荷载分担比分别为56.2%和20.4%,桩间土的受荷面积占总面积比例达61.3%,但只承担了23.4%的荷载。根据表2可知,预制方桩和钉型粉喷桩承载力分别为1 164、170 kN,在填土荷载下,其实际最大承担荷载分别为204.8、74.5 kN,分别占其承载能力的17.6%和43.8%。这说明预制方桩、钉型粉喷桩承载能力还远没充分发挥,具有较高的安全储备。

图13 单元体布桩图(单位:mm)Fig.13 Layout of piles and columns in a

名称受荷面积/m2占总面积比例/%压力平均值/kPa承担的荷载/kN占总荷载的比例/%预制方桩(含桩帽)2.5622.280204.856.2钉型粉喷桩1.9116.53974.520.4桩间土7.0961.31285.123.4合计11.56100.0364.4100.0

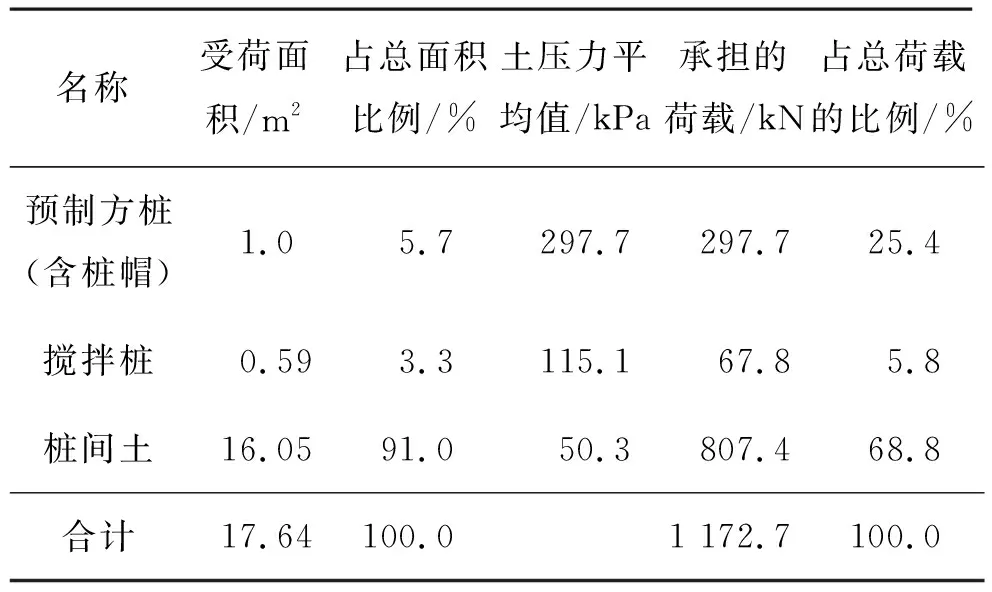

表4为根据文献[18](预制管桩+水泥土搅拌桩加固处理)计算的桩土荷载分担结果。文献[18]中桩间土承担的荷载比例(68.8%)远高于本研究中桩间土承担的荷载比例(23.4%),主要由于文献[18]地基上部为土质较好的淤泥质亚黏土,采用桩的面积置换率较小(5.7%),而地基土条件(浅层吹填软土层,下层天然沉积软土层)较差,采用减小桩间距、增加预制方桩桩帽面积和采用大直径的变径桩来处理由吹填形成的双层软弱地基,以提高桩体面积置换率(22.2%),使桩体承担更多的荷载,降低作用在桩间土上荷载。现场实测沉降和侧向位移等结果也验证了这一方法的有效性。因此,对于这种由吹填软土层和天然沉积软土层形成的双层软弱地基,为了减小桩间土变形,需提高桩体的面积置换率,可采用减小桩间距和采用带有大桩帽的预制桩或带有扩大头的水泥土搅拌桩进行加固处理。

表4 桩土荷载分担[18]Table 4 Load sharing on pile, column and soil[18]

图14 预制桩和常规搅拌桩布置图[18](单位:mm)Fig.14 Layout of piles and cement-soil

4 结论

对由吹填软土层和天然沉积软土层形成的深厚双层软弱地基,采用带大桩帽的预制方桩和带有扩大头的水泥土搅拌桩进行加固处理,基于现场试验结果,得到以下几点结论:

1)钉型水泥土双向搅拌桩单桩及单桩复合地基以及预制方桩单桩承载力均满足设计要求;复合地基载荷试验中桩土应力比随着外荷载的增大而增大,桩顶荷载分布不均匀,桩中心实测压力值大于桩外缘部分实测压力值。

2)预制方桩、搅拌桩和桩间土三者刚度差异导致填土荷载向预制方桩桩帽及搅拌桩桩顶集中,预制桩帽上的桩土应力比为6.2,搅拌桩上的桩土应力比为2.5;预制方桩桩帽的面积置换率为22.2%,承担着56.2%的荷载,钉型粉喷桩的面积置换率为16.5%,承担了20.4%的荷载。此时,预制方桩的承载能力只发挥不到18%,搅拌桩的承载能力也只发挥了44%,还可以通过优化设计使预制管桩承担更多的荷载。

3)桩土荷载分担取决于桩体面积置换率和土质条件等,桩体面积置换率越高,桩顶荷载分担越大;土质条件越差,桩间土荷载分担越小。

4)对于由吹填软土层和天然沉积软土层形成的双层软弱地基,减小桩间距、增大预制方桩的桩帽面积和采用大直径的变径搅拌桩是提高桩体荷载分担比、减小软土层变形的有效措施。