某工程底板大体积混凝土施工技术

□□

(山西职业技术学院,山西 太原 030006)

引言

大体积混凝土浇筑施工过程中,由于混凝土中的胶凝材料水化,结构体内外的温度会产生较大差异,致使混凝土呈现不规则地收缩,进而影响工程质量。因此,研究大体积混凝土的施工技术是当前一项重要的研究课题。

1 工程概况

某产业园区有7栋单体建筑,A座、B座、D座主体24层;C座主体37层;G座主体15层;E座、F座主体12层,总建筑面积366 344.00 m2。A~G等7个单体主楼地下室底板厚度均≥1 m,属于大体积混凝土浇筑,具体数据见表1。

表1 底板大体积混凝土数据

从表1可看出,7座建筑的基础底板厚度均在1 000~2 000 mm之间,浇筑混凝土的体积在2 613.65~4 650.00 m3之间,属于大体积混凝土浇筑。因此,在浇筑过程中既要保证混凝土的强度、抗渗等性能要求,又要降低大体积混凝土的开裂风险。

2 施工重点与难点

(1)合理布局,避免冷缝。7个单体建筑地下室底板大体积混凝土工程量较大,要合理规划后浇带并划分施工段,避免冷缝的产生。

(2)适时监护,防止裂缝。适时把控混凝土结构体内外温差,防止大体积混凝土浇筑出现裂缝。

(3)动态控制,全程管理。实现全过程数字化动态质量控制,保证大体积混凝土浇筑质量达到预期目标。

3 施工技术

结合该工程地下室底板的施工要求及该地区的原材料、混凝土配制技术等情况,制订专项施工方案,以保证大体积混凝土的施工质量。

3.1 浇筑

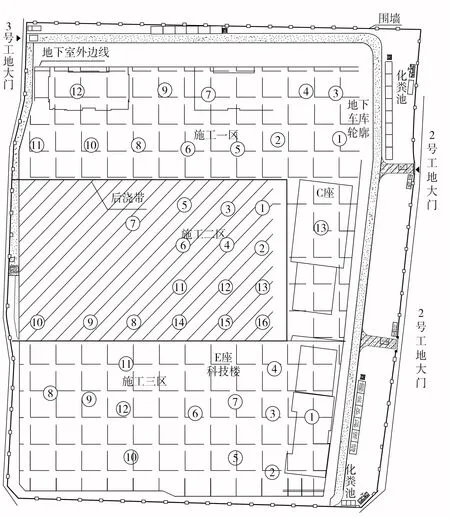

该工程共分为三个施工区,分别为施工一区、施工二区和施工三区,其中,施工一区分为13个施工段,施工二区分为16个施工段,施工三区分为12个施工段,如图1所示。施工一区和三区同时施工,一区、三区施工完成后,再开始二区施工。

3.1.1 组织浇筑

泵车就位时间确定在浇筑前2 h,根据现场实际情况,每一段底板浇筑工作计划在两天内完成,浇筑时注意对测温点的保护工作,浇筑施工完成后及时做好混凝土养护及测温工作。由于现场场地狭小,必须对混凝土搅拌车的行进路线进行详细规划,统一协调调度,确保混凝土浇筑连续进行,避免冷缝产生。施工一区采用3台地泵和两台车载泵,首先施工、⑦、施工段(即A、B、C座主楼),然后再按序施工→⑩→⑧、⑤→⑥→⑨及②→①→④→③施工段,如图1所示。

施工二区采用4台地泵,首先施工⑦施工段(即F座主楼),采用两台地泵浇筑,随后再施工⑧→⑨→⑩施工段,最后再按序施工⑤→③→①→⑥→④→②和→→→→→施工段。

图1 基础底板工程分区划分图

施工三区采用采用两台地泵3台车载泵,首先施工①、⑤、⑧施工段(即D、E、F座主楼),①、⑤、⑧施工段大体积混凝土浇筑完毕,再依次施工②→③→⑥→⑦→④及⑩→→⑨→施工段。

3.1.2 浇捣

浇,即浇筑。一般采用全面分层、分段分层、斜面分层三种施工方法。分层施工的要领是:先浇筑核心筒区域,当核心筒区域与其余部位相平时,再进行大面积浇筑。分层的厚度≤500 mm,确保每一处的混凝土在初凝之前就由上面一层新混凝土覆盖,将析出的泌水沿斜向分层的斜坡排掉,并使混凝土充分散热。

捣,即振捣。采用分段、分层踏步式施工方法。其施工关键是:首振分前、中、后三层布置振捣手进行振捣。20~30 min后实施第二次复振,对钢筋较密集区域的振捣,如果使用Φ50 mm的振动棒不能振捣,则改用Φ30 mm的振动棒,或者加强在钢筋密集区最近两侧区域的振捣,保证混凝土密实无死角。

3.1.3 泌水及表面处理

在浇筑和振捣施工作业中,混凝土的中间位置应高于四周,这样可以解决一定程度的泌水。地下室底板表面的泌水消去后,要用木抹子碾压,防止混凝土收缩、沉陷时沿钢筋表面处出现裂纹。析出的游离水通常会沿混凝土的坡面流向坑底,这就需要在基坑中部、北侧预设集水坑,先用抽水机将泌水抽到集水坑内,再使用潜水泵把集水坑内的水排出基坑之外。

表面处理主要把握好初凝前和终凝前两个节点。初凝前,为使位于上部的骨料均匀沉降,增强地下室底板表面的密实度,需要实施打平作业。打平作业是表面处理的重要环节,使用刮尺、木抹子等工具进行作业。打平作业的目的:一是保持混凝土表面水分一定时段内的存留,避免塑性收缩和变形而产生裂缝,二是保证混凝土表面的平整光滑,控制龟裂。在终凝前,再进行搓压,至少用抹光机搓压一遍。混凝土表面标高、平整度控制,依据测量员标在墙柱钢筋上的标高,拉线控制。

3.2 监测

及时采集监测数据,加强测温、降温。

3.2.1 测温布置

根据工程实际,设置若干数据采集器,每个数据采集器的监测点可分横、竖向布置。横向应将温度监测点均匀布置在基础底板上,竖向应沿混凝土浇筑厚度方向分别布置底面、外表面和中心温度测点。底面、外表面监测点的位置至浇筑表面的间隔距离应在0.4~0.8 m之间,其他监测点按照面层点与中心点的距离控制在0.5~1 m之间布置,各监测点竖向布置如图2所示。传感器应在钢筋支架上固定,2 m厚的混凝土底板每个数据采集器布置5个传感器,1 m厚的混凝土底板布置3个传感器。

图2 监测点竖向布置图

3.2.2 温度监控

现场设置监测系统控制室,整个监控设备与控制室的计算机连接,即可自动实时地对混凝土温度进行监测。现场测温期间保持二十四小时有人值班,负责看护监控设备。混凝土的测温频度设定为2 h一次,监测设备将根据设定频次自动测温,计算机根据收集到的数据自动生成温度变化曲线。信息的收集、处理要准确,并及时报告现场主管技术工程师,密切注视结构体内中心温度与表面温度的温差,严格控制其差值≤25 ℃,一旦有特殊情况发生,应立即采取紧急保温或降温措施。

为防止仪器测温出现故障或数据不准确的情况,还应选择三组测温点进行人工昼夜不间断地监测,并配备量程为-30~150 ℃的温度计、胶鞋、手电筒、手套、黑色水笔等作业用具,工作人员要做好详细的温度监测记录。根据收集的温度监测记录,如果浇筑8 d后混凝土内外温差<25 ℃,表明内外温差趋于稳定,温控正常。

3.3 养护

地下室底板养护的步骤:首先进行表面处理,抹压平整;然后用保温薄膜覆盖地下室底板暴露部分,防止养护水外泄;接下来将麻袋湿润,覆盖三层,再覆盖外层保温保湿薄膜;最后覆盖防雨薄膜。

从温控的角度区别养护的流程,大致分为两个阶段,即“前8后8”。“前8”,是指前8 d的养护以控制温差为主,此期间内温差控制在25℃以内,报警温差设定为23℃;“后8”,是指8 d后的养护以控制降温速度为主,降温的速度应≤2.0 ℃/d。

当内外温差<15 ℃时,立即减少表面覆盖层的厚度,以加速散热;内外部温差>25 ℃时,及时增加一层或数层麻袋进行保温。混凝土保湿养护时间不得少于14 d。当测得混凝土的表面温度与环境温度的温差<20 ℃时,可分层逐步拆除至全部拆除保温保湿薄膜。

若监测过程中出现混凝土内外温差过高,超过25 ℃,温度监控系统会自动报警提示,此时应通过以下应急措施进行保温。

(1)增加麻袋的层数,提高混凝土表面温度;若效果不佳,可考虑采用蓄水养护法,降低内外温差。

(2)如果局部混凝土表面温度过低,可采用铺设电热毯加温的方法增温。

(3)局部厚度为2 m的部位,安装有预埋冷却水管,可通入循环水将混凝土内部热量带出,降低内部温度。

4 结语

该工程的施工属于大体积混凝土浇筑,施工过程中严格按照浇筑方案进行作业,持续跟踪观察显示施工效果良好,未发生结构危害性裂缝,各项技术指标达到了施工预期效果。实践证明,对大体积混凝土浇筑作业进行系统化的过程管理,在源头上细化标准,在实际操作中环节相扣,在监测中数据管控,做到方案优选、组织优化、养护优质,是管控和提高大体积混凝土工程施工质量的重要技术手段和有效措施。