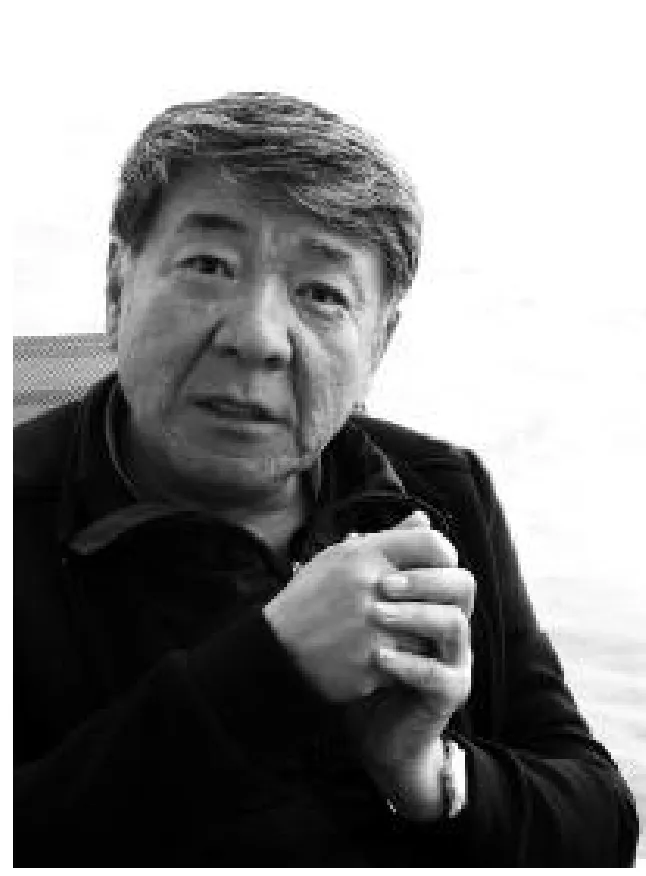

郑晓龙与时代脉搏共舞的导演

□本刊记者 刘颖 摄/常江

纵观他的作品,俨然就是大时代里小人物的编年体。

四十年前的那个日子,总被人唤作“春天”。对于中国人而言,这个不平凡的日子的确有某种神奇的力量,它使万物复苏、万舸争流、万方竞妍……

四十年后的今天,回首1978年12月18日-22日那个具有深远意义的伟大转折,谁能说不曾受惠于它,谁能说不曾因它而改变?

本刊记者多路出击,以全媒体方式采访了播音主持、影视、戏剧、音乐、体育等领域的代表人物,倾听他们关于“春天”的记忆,感怀他们关于“道路”的自信,讲述他们自己的不平凡的心路。

影视,改变生活了吗?

四十年间,有经典老剧、经典电影陪伴我们了吗?有偶像人物让我们怀念至今了吗?影视,制造社会流行风尚和热门话题了吗?重构我们的心理品格和思维方式了吗?

答案不仅是肯定的,还是不断生长的——今天,各类综艺节目和电视剧已经占据了屏幕前中国人大部分的闲暇时间,影视行业亦从局限的放映机和电视屏幕中朝着更为宽广的移动端迁地为良。

那么,在这样的时间节点,是不是认真地回望历史、连接现在,更能为未来的健康发展提供给养?

那好,就让我们走进影视人的记忆深处和火热当下,倾听并感怀那些与大时代相对应的经典作品和经典瞬间,倾听那些亲身经历所折射出的道路自信与心路曲折。

要问最能紧扣时代脉搏的电视剧导演,非郑晓龙莫属。从1985年的《四世同堂》、1990年的《渴望》、1991年的《编辑部的故事》、1993年的《北京人在纽约》、1998年的《一年又一年》、2007年的《金婚》……纵观他这些家喻户晓的经典作品,俨然就是一部老百姓编年体。说到自己的把脉诀窍,郑晓龙坦言有两点:一是展现大时代里小人物的命运,二是要和别人不一样。

第一个十年,1978年-1988年考大学彻底改变了自己的命运

1977年恢复的全国高考改变了当时很多人的命运,郑晓龙也是其中的受益者,但与大多数人不同的是,他没有志在必得的目标使命,只是带着好奇心和新鲜劲儿尝试一把,参加了1978年的高考。如今回忆起来,他却很感慨地形容那是让自己改变命运的一步。

“我那会儿已经是北京人民广播电台的记者,专门负责跑农村口。1977年恢复高考时,我正在海南岛采访,报道那里农村的情况。我和同事跑了十几个县,回来写了十几篇报道,所以没赶上高考。”那时的郑晓龙在单位已经如鱼得水,成了最早一拨允许单飞的记者。但内心却时刻有个声音在提醒着他,不能这么舒服地混下去,得给自己找点压力。

还有一个原因郑晓龙没告诉过别人,只跟父亲提过。“那时年轻人上大学算是很牛的事儿。而且我不到16岁就参加黑龙江建设兵团,当了五年兵,后来又当了三年记者。所以可以带着工资上学,算更牛了。”考试时,郑晓龙只考了语文、历史、地理、政治四科,数学考试没参加。“我完全不会数学,好在另外四门考了330多分,被北大中文系分校录取了。”

1982年,郑晓龙大学毕业后回到了北京人民广播电台工作。与四年前相比,这里已经发生了翻天覆地的变化,北京人民广播电台变成了北京广播电视局,其中增加了电视台和电视艺术中心。当时的台长征求郑晓龙的意见,他选择了电视艺术中心。“我大学学的是中文,发表过小说和电影剧本。而且我也不想在新闻口里待着了,电视艺术中心是搞电视剧创作的,跟我学的专业衔接得比较紧。”

北京电视艺术中心1982年刚成立的时候有三四十人。“我升得挺快,半年后我就成为了编辑部主任。第一因为我是正牌大学毕业的,本身有过很多实践。第二我是共产党员,第三是我比较年轻。后来又过了不到一年的时间,我就当上了中心副主任,主管电视剧生产。”

郑晓龙说,他对电视剧的经验完全是靠自己一路摸索积累起来的。“那时候我们拍电视剧是内忧外患。首先这件事根本不赚钱,每拍一部作品我都要到处去化缘找钱。从外部来讲,那会儿的人不太能接受新事物。我们的作品都是讲述普通人的生活和情感,跟领导的想法有所出入。”其间,他写了《空中小姐》和《迈克父子》两个剧本,每一部都有崭新的尝试,自然也招来很多意见。郑晓龙回忆说:“当时的创作主流强调的都是政治性,比如题材方面,就得是革命英雄主义、先进人物、好人好事,而我特别强调故事好看,想拍讲普通人的生活,讲普通人的情感的电视剧。”《空中小姐》创作之初就争议很大,那是一个纯爱情故事,有领导质疑起意义何在,能代表什么?郑晓龙回答人类美好爱情难道不是意义吗?难道不应该歌颂吗?“我们中心的领导有时候不认可,我就越级找上面的领导,那个时候整个社会的氛围都在讲解放思想,努力向外看,文艺作品大量百花齐放地涌现出来,年轻的创作者总想要跟时代接轨,也总是想挣脱一些什么。”

第二个十年 1988年-1998年创作《北京人在纽约》《编辑部的故事》等经典作品

1990年,郑晓龙担任总策划的《渴望》在全国播出,这是中国第一部长篇室内剧,获得第9届大众电视金鹰奖优秀连续剧、第11届飞天奖优秀长篇电视剧等奖项之外,还因播出时降低了全国的犯罪率,得到了公安部表彰。

电视剧《渴望》剧照

而之后的《编辑部的故事》无疑是他事业上的一次大胆的挑战,也让他尝到了忐忑不安的滋味。“《编辑部的故事》差点被枪毙。这部戏遭遇的阻力是我之前拍摄的所有作品中没有经历过的。《渴望》至少还有刘慧芳这么个正面人物,《编辑部的故事》里那几个主角每个人都有毛病,牛大姐、刘书友特别抠门,余德利脑子里永远是没钱万万不能的理论,李冬宝、戈玲都是大龄剩男剩女。领导会认为,这样的人怎么能成为电视剧里的主要人物呢。剧中全是插科打诨,实在对生活不严肃。但我就是想反映当时社会上各种有着各样想法的人。这些人其实无害,他们本质上都是好人,遇到灾害时,他们也都在献爱心。

“我最忐忑不安的是审查的时候,感觉根本过不去。特别担心。”

《编辑部的故事》由一个个小故事组成,而这些故事都是之前电视剧里没有过的。比如张国立饰演的同性恋、马晓晴出演的霸道小保姆,还有歌星双双,还有一些无比荒诞的故事夸大地反映现实,如今再看也依旧映射人心。郑晓龙说,从开拍的时候,他心里就一直在打鼓。说严重点,连他自己都不知道这样的电视剧未来能不能播出。1992年春节,时任中共中央政治局常委、中央书记处书记的李瑞环到北视中心视察,他曾在中南海接见过《渴望》剧组,很喜欢中心里这帮年轻人。“来北视中心这个会上我就问他,《编辑部的故事》给您送去了带子,您看没看?他说我没看,但是我请我们办公厅的年轻人看了,我在中间休息的时候跟他们打篮球,问他们看了以后怎么样,他们说非常好,又很逗。我想办公厅的年轻人水平够高吧,他们都觉得很好,我觉得应该没问题。”郑晓龙说。由此,《编辑部的故事》顺利在全国播出,成为了中国电视剧史上的又一部经典。

有了《编辑部的故事》,郑晓龙更大胆了。这时他看到了曹桂林的小说《北京人在纽约》。“小说里描写的美国并不像以前大家认为的满地黄金,什么都好。有个俗话叫报喜不报忧,很多中国人在国外再苦再委屈回家也不说,他们回国的时候哪怕借钱也要衣锦还乡。小说里很真实地反映了中国人在美国的打工生活,对我的感触非常大。因为那会儿出国热是一个社会问题,要是谁家有点海外关系,周围人都恨不得赶紧围上去。”

确定项目后,郑晓龙又有了一个大胆的想法:全程在美国拍摄。要知道,那时出国都是少数人,要拉着大部队去美国,难度可想而知了。“我认为必须到美国去拍,因为观众看的不仅是剧情,还要看美国生活的方方面面。在中国哪里去找super market(超市)呢。那时百货商场里都是黑乎乎的。所以我带着40多人的大队伍浩浩荡荡就去了纽约。”

最早,郑晓龙打算让陈道明来主演,并给了他四个月的准备时间。没想到开机前,陈道明却告诉他自己还是一句英文不会说。“我就纳闷地问他,你不是中戏毕业的吗?好歹也读过两年英语啊。但他说他是中戏进修班的,不进修英语。后来,我就用了姜文。他学过两年,虽然说得也很烂,但至少拿着台词能念能背啊。”

让郑晓龙记忆犹新的是:“第一没钱,第二胆儿特别大。我们那个剧组40多个人,21集的戏整个在美国拍了差不多一百天吧。我们经常在一个饭店拍,把车在附近一停,下来一车人扛着机器,支上就拍。那会儿我们很穷,美国人对我们这些穷人也网开一面的,在大街上拍他也不管你。”最后离开美国时,剧组攒了一堆停车罚单。

第三个十年 1998年-2008年根据父母经历完成编年体作品《金婚》

郑晓龙是孝子,常回家里看望父母。父母年纪大了,偶尔也有吵架需要儿女来评理的时候。有一次,郑晓龙被喊回家解决“矛盾”。在回家的路上,他一边开车一边有了个大胆的想法,如果把父母这么多年风风雨雨经历的故事按照编年体的形式写出来,应该是很有意思的一部作品。“轻车熟路的事情我不愿意做,但真实生活中的人永远是最吸引我的。”

于是他拍摄完成了电视剧《金婚》,从此把中国电视剧带进了又一个新时代。如今回忆起《金婚》来,他仍然引以为豪。“这部剧所体现的就是老百姓在五十年中的家长里短,剧中的故事跟社会背景结合得很紧密。当然,里面也包含了很多现在难以审过的东西。比如在‘文革’那一集中我就用一种比较荒诞的手法,写他们俩一块出差去,却忘记拿结婚证了。住旅馆的时候就被认为是乱搞男女关系。这种写法其实很讨巧,既反映了大时代,也体现了小人物。”

第四个十年 2008年-2018年计划拍摄《北京人与纽约客》

这几年,有很多人都在劝郑晓龙拍摄《北京人在纽约》的续集,但他迟迟没有行动。“在我看来,续集很难拍。但是我已经开始筹备一个新剧,叫《北京人与纽约客》,也是为改革开放四十周年献礼吧。”这是一个全新的故事,前半部分讲中国人在美国的奋斗,后半部分是美国人到中国来的故事。虽然故事、人物和二十五年前的《北京人在纽约》有续有新,但主题一脉相承,同样是东西方文化差异下,两国人之间的故事。郑晓龙说:“拍《北京人在纽约》时,我们对美国是仰视,在仰视的同时又带有很强的爱国情怀,但是现在中国人对美国的心态就变得平和很多,是平视,大家会比较平等地来看东西方差异,变得幽默了,变得敢于开玩笑了。还是那句话,‘三十年河东三十年河西’,真实地反映咱们国家改革开放四十年的变化吧。”