地枫皮内生真菌DFP-G-7的分离鉴定、生物学特性及抑菌活性

孙文斌, 黄小京, 冯蓓蓓, 汤夏安, 骆海玉, 邓志勇, 邓业成

(珍稀濒危动植物生态与环境保护省部共建教育部重点实验室/广西师范大学生命科学学院,广西桂林 541006)

长期以来,植物病害的防治主要依赖化学药剂。但由于病原菌抗药性的产生,化学药剂防效大大下降,并且严重污染环境和农副产品,危害人畜健康,因此筛选植物内生有益微生物来防治植物病害成为研究热点[1]。植物内生真菌(endophytic fungi)是指一类在其部分或全部生活史中存活于健康植物组织内部,而不使宿主植物出现明显感染病害的真菌[2]。该类真菌具有促进宿主生长[3-4]、提高宿主抗病[5-6]、抗胁迫[7-8]及他感能力[9]等作用,为寻找绿色环保的微生物源农药提供了新的资源。

地枫皮(Illiciumdifengpi)别称枫榔、矮顶香,为木兰科八角属植物,是广西岩溶石灰岩石山一种特有的中药材[10],属国家Ⅲ级重点保护珍稀濒危植物[11]。地枫皮是一种广西特色壮药,其茎皮和根皮具有祛风除湿,行气止痛等功效,临床常用于风湿关节痛、腰肌劳损和跌打损伤等症状治疗,疗效好,药用价值高,是多种中成药产品的主要原材料[12]。由于其分布区狭窄,野生资源蕴藏量少,加上其生存环境恶化及多年来产区群众乱采滥挖,种群数量越来越少,在很多地段濒临灭绝或已绝迹。到目前为止,国内外对地枫皮内生真菌的研究尚属空白,使地枫皮内生菌资源未能得到开发利用。本研究在2017年3月采自中国科学院广西植物研究所的地枫皮根中分离鉴定内生真菌,并对其生物学特性和生防价值进行初步研究,旨在为地枫皮内生真菌在农用抗菌剂领域的开发利用奠定基础。整个试验全部在广西师范大学珍稀濒危动植物生态与环境保护省部共建教育部重点实验室完成。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 植物材料 地枫皮(Illiciumdifengpi)植株采自中国科学院广西植物研究所。

1.1.2 供试菌株 8种农业重要植物病原真菌:玉米大斑病菌(Exserohilumturcicum)、茶轮斑病菌(Pestalotiopsistheae)、甘蓝黑斑病菌(Alternariaoleracea)、甘蔗凤梨病菌(Ceratocystisparadoxa)、贡柑链格孢菌(Alternariacitri)、辣椒炭疽病菌(Colletotrichumcapsici)、水稻胡麻叶斑病菌(Cochliobolusmiyabeanus)、烟草黑胫病菌(Phytophthoraparasiticavar.nicotianae)。贡柑链格孢菌(Alternariacitri)由广西特色作物研究院提供,其余全部由广西大学农学院植物病理室提供。

1.2 方法

1.2.1 地枫皮内生真菌DFP-G-7的分离纯化 取地枫皮的健康地下根组织,先用流水冲洗干净表面的泥土,切2 cm小段,无菌水漂洗3次,75%乙醇浸泡3 min,2%次氯酸钠浸泡2 min,75%乙醇浸泡5 min,无菌水漂洗3次,将处理好的小段放置在已灭菌的PDA平板上,暗培养5~7 d后,挑取组织周边的菌丝进行纯化,直到最终纯化得到单一菌株为止。消毒可靠性检验:用组织印迹法和最后一次的漂洗液检查消毒效果。具体操作步骤:用灭菌镊子夹住已消毒过的地枫皮根段,使其表面分别与PDA平板接触3 min后取出,放置于与内生真菌分离平板相同的条件下进行培养,观察培养基上是否有菌落生长。取最后一次的漂洗液100 μL,添加到已灭菌的PDA平板上,用涂布棒涂布均匀,放置于与内生真菌分离平板相同的条件下进行培养,观察培养基上是否有菌落生长。

1.2.2 地枫皮内生真菌DFP-G-7的鉴定 采用形态学和分子生物学相结合的方法,对具有显著抗植物病原真菌活性的内生真菌菌株进行鉴定。形态鉴定主要根据其菌落形态、菌丝及孢子特征,对其进行初步鉴定。分子鉴定主要利用真核生物在rDNA的ITS区段的特性,即具保守性序列和特异性序列的特性,通过内生真菌的rDNA-ITS序列对其进行鉴定。采用十六烷基三甲基溴化铵法(CTAB)提取内生真菌的总DNA,以真菌通用引物ITS1和ITS4进行18S rDNA扩增,最后用1%的琼脂糖凝胶电泳进行检测并纯化,并由北京六合华大基因科技有限公司武汉分公司进行测序。将测序得到的结果进行校对拼接后登录GenBank进行全序列比对(Blast),找出相似性最高、亲缘关系最近的真菌作为参考序列,并用MEGA 7.0.26软件和Clustalx 1.83软件进行系统发育分析,构建系统发育树。

1.2.3 地枫皮内生真菌DFP-G-7的生物学特性

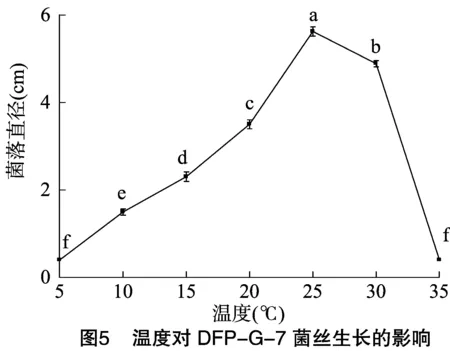

1.2.3.1 不同温度对菌丝生长的影响 将内生真菌DFP-G-7活化后,用0.4 cm灼烧后灭菌的打孔器在其边缘打出直径0.4 cm的菌落,接种到PDA平板上,分别放到5、10、15、20、25、30、35 ℃恒温培养箱中培养,培养7 d后,采用十字交叉法测量菌落直径。每个处理3次重复。

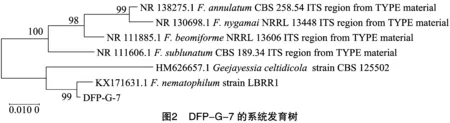

1.2.3.2 不同碳源对菌丝生长的影响 不同碳源培养基为配方改良的PDA培养基,将不同碳源包括甘露醇、蔗糖、乳糖、葡萄糖、淀粉、麦芽糖替代葡萄糖,制备不同碳源培养基,碳源添加量为20 g/L,接种菌株DFP-G-7后(接种方法同“1.2.3.1”节),置于25 ℃恒温培养箱中培养。培养7 d后,采用十字交叉法测定菌落直径。每个处理3次重复。

1.2.3.3 不同氮源对菌丝生长的影响 氮源培养基为改良PDA培养基,添加氮源为2 g/L。供试氮源为酵母膏、甘氨酸、蛋白胨、硝酸钙、硫酸铵、硝酸铵,制备不同氮源培养基,将DFP-G-7接种到平板上(接种方法同“1.2.3.1”节),置于25 ℃恒温培养箱中。培养7 d后,采用十字交叉法测量菌落直径,每个重复处理3次。

1.2.3.4 不同pH值对菌丝生长的影响 用1 mol/L的盐酸和氢氧化钠将PDA培养基的pH值分别调制4、5、6、7、8、9、10,接种DFP-G-7菌菌落到改良的PDA平板上(接种方法同“1.2.3.1”节),置于25 ℃恒温培养箱中培养。培养7 d后,采用十字交叉法测量菌落直径。

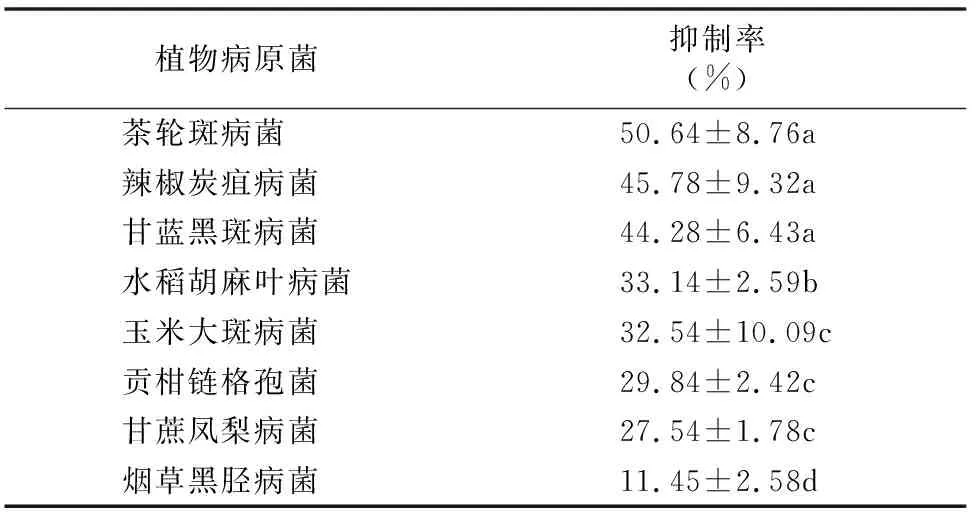

1.2.4 地枫皮内生真菌DFP-G-7对植物病原菌的抑制作用 采用平板对峙培养法[13],测定菌株DFP-G-7对8种植物病原菌的抑制活性,具体方法如下:将活化好的内生真菌和植物病原菌,用无菌打孔器分别在内生真菌和病原菌菌落边缘切取大小为0.4 cm的圆形菌饼,置于同一PDA平板培养基中,内生真菌和病原菌的菌丝块处在同一直线的两点上,且两点相距4 cm。在平板背面标记好相对应的菌落名称、日期等。

对照试验:同时以在另一个空白平板的相同位置只接种病原菌作为空白对照,且处理和对照均设3个重复。于26 ℃培养箱中恒温培养3~7 d,同时每天观察处理组和对照组病原菌菌落以及菌丝生长速度、菌落之间是否有抑菌带出现、菌落边缘菌丝是否有稀疏和萎缩畸形等现象发生。待病原菌的菌落不再扩大时用刻度尺测量处理组病原菌菌落生长半径r病和对照组病原菌生长半径r0。抑菌率计算公式:

抑菌率=(r0-r病)/r0×100%。

1.2.5 统计软件 试验所得数据采用IBM SPSS Statistics 22.0软件进行差异显著性分析(Duncan’s),GraphPad Prism软件作图,MEGA 7.0.26软件和Clustalx 1.83软件进行系统发育分析。

2 结果与分析

2.1 DFP-G-7的鉴定及系统发育分析

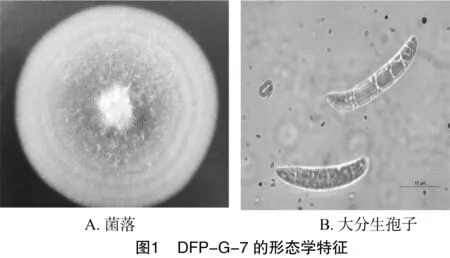

2.1.1 DFP-G-7形态学特征 该菌菌落生长较快,9 d菌落直径可达到5.86 cm,菌丝表面为白色,边缘整齐,背面淡米黄色,不透明,无水溶性色素,较易挑取。分生孢子很丰富,大分生孢子镰刀形,4隔,长度在27.46 μm左右,小分生孢子近圆形。菌丝有隔,分生孢子梗有分支。初步鉴定为子囊菌纲肉座菌目丛赤壳科镰刀菌属真菌(图1)。

2.1.2 DFP-G-7系统发育分析 通过18S rDNA的ITS序列对DFP-G-7进行鉴定。将测序得到的结果在NCBI经过Blast比对,发现其ITS序列和Fusariumnematophilum的相似性最高,相似度达到99%,在GenBank中的登录号为KX171631。在Blast比对结果中选取相似度较高的几组序列,应用Clustalx 1.83软件对序列进行完全比对并将序列对齐,用MEGA 7.0软件采用邻位相连法构建系统发育树,自展检验(Bootstrap)重复1 000次获得的数值标记在分支上(图2)。由图2可知,DFP-G-7和F.nematophilum以99%的可信度聚在同一分支上,与经形态学鉴定的结果一致。综合上述结果分析,将该内生真菌DFP-G-7鉴定为镰孢属真菌F.nematophilum。

2.2 地枫皮内生真菌DFP-G-7的生物学特性

2.2.1 不同碳源对DFP-G-7生长的影响 以PDA培养基为基础,经6种不同的碳源培养9 d后,该菌株能够较好地利用这6种碳源,其中,对甘露醇的利用率最高,对乳糖的利用率最低(图3)。该菌对碳源的要求并不严格,6种碳源并没有显著表现出对该菌的抑制或者促进生长,但可以看出甘露醇为该菌生长的最佳碳源。

2.2.2 不同氮源对DFP-G-7生长的影响 以PDA培养基为基础培养基,经6种不同氮源培养9 d后,6种氮源中无论是有机氮,还是无机氮,对于DFP-G-7的生长影响均较小(图4),说明DFP-G-7对于氮源的要求较低,在有机氮和无机氮中都可以正常生长。

2.2.3 不同温度对DFP-G-7生长的影响 以PDA培养基为基础,设置7个温度梯度,分别是5、10、15、20、25、30、35 ℃,置于25 ℃恒温培养箱9 d。由图5可知,在10~30 ℃之间,DFP-G-7菌落均可以生长,25 ℃时生长最好,菌落直径可以达到5.63 cm。该菌在5、35 ℃基本不生长。

2.2.4 不同pH值对DFP-G-7生长的影响 以PDA培养基为基础,分别用1 mol/L的HCl和NaOH溶液设置7个pH值,分别是4、5、6、7、8、9、10。由图6可知,该菌在pH值为4~10之间均可生长,在偏酸性的环境下生长较慢,受到一定程度的抑制作用,在中性偏碱性的条件下,菌丝生长旺盛,在pH值为7时菌落直径达到生长最大值,为5.83 cm,说明该菌适宜在中性环境中生长。

2.3 地枫皮内生真菌DFP-G-7对植物病原菌的抑制作用

采用平板对峙法对8株常见的植物病原真菌进行拮抗试验,试验结果(表1)表明,内生真菌DFP-G-7对8株常见的植物病原真菌有不同程度的抑制作用,其中对茶轮斑病菌、辣椒炭疽病菌和甘蓝黑斑病菌的拮抗作用大,抑制率达到44.28%~50.64%,对烟草黑胫病菌的拮抗作用最小,抑制率只有11.45%。

表1 DFP-G-7对8株植物病原菌的拮抗作用

注:同列数据后不同小写字母表示在0.05水平上有显著性差异。

3 讨论

目前有关广西特色壮药地枫皮内生真菌的研究尚未见报道。本试验首次对地枫皮内生真菌进行分离鉴定并对其抑菌活性和生物学特性进行了初步研究。通过组织分离法,从地枫皮的根、茎、叶中共分离得到内生真菌30株。通过平板对峙法对其中20株内生真菌进行抑菌活性筛选,筛选得到DFP-G-7对8种植物病原菌有较广谱抑菌活性,其余10株未进行筛选的原因是其生长速度缓慢,不适合该方法。以上研究结果表明,广西特色壮药地枫皮植株中存在具有显著、广谱抗菌活性的内生真菌,从广西特色壮药地枫皮中分离和筛选具有抗菌活性的内生真菌对生防菌株的发现和生物源杀菌剂的开发利用将具有十分重要的意义。

采用形态学和分子生物学手段对内生真菌DFP-G-7进行鉴定,从形态学上可以看出其大分生孢子为镰刀形并且有4~5个隔,又经18S rDNA测序得到1条长度为549 bp的片段,在NCBI经Blast比对其与F.nematophilum的相似度为99%,通过构建系统发育树可知其与F.nematophilum在同一分支的支持率为99%,故将其归为镰刀属(Fusarium)的真菌F.nematophilum。镰刀属真菌是常见的植物内生真菌,具有多种活性成分,在植物中广泛存在,并不引起植株组织病害。Tayung等从红豆杉树皮中分离到1株具有抑菌作用的腐皮镰刀菌[14];Barik等从菖蒲根中分离到1株内生尖孢镰刀菌,对临床病原菌具有很好的抑制作用[15]。

通过对DFP-G-7生物学特性的研究表明,DFP-G-7对碳源和氮源影响并不敏感。温度对DFP-G-7的生长的影响较大,其最适宜生长的温度为25 ℃,在5 ℃和35 ℃均处于不生长的状态。DFP-G-7对酸碱度的适应能力较强,在pH值6~10范围内均能生长良好,pH值4~5范围内生长较差。

本试验只对DFP-G-7的种属关系与生物学特性和抑菌活性进行了研究,这仅是为以后的工作打下基础,今后将对其次生代谢产物进行深入研究,通过活性追踪分离出主要的抑菌活性物质并探明其抑菌机制。