刈割和施肥对热研4号王草生物量影响初报

曹启民,张永北,王 博,覃姜薇,王贵珍

(海南省农垦科学院,海南 海口 570206)

能源植物被认为是最有发展潜力的生物质能源之一,近几年来发展迅速。草本植物由于具有高太阳能转化和水分利用效率,以及高生物质产量、高适应性、强抗逆能力、环境友好而成为重要的能源植物被开发利用[1-2]。国内外对能源草的研究主要集中于能源草的种质资源开发、栽培管理、能效评估、生物能源转化技术等方面[3-7]。研究表明,可作为能源草开发的资源约 164 种,涉及 33 个科。其中禾本科最多,共 59 种,多为富含碳水化合物的多年生能源草[8-9]。李高杨等[10]探讨了优质能源植物的筛选及评价指标,结果表明,热研4号王草(Pennisetum purpureum Rich.×P.americana King grass cv.Reyan No.4)是最适宜生产清洁生物质能源的能源草之一。热研4号王草是禾本科狼尾草属高秆多年生草本植物,原产于热带非洲,是象草(P.purpureum)和美洲狼尾草(P.americanum)的杂交种,以优质、高产而著称,具有强光合作用,利用年限长,再生能力、适应性和抗逆性强等特点,被誉为“草中之王”[11]。研究表明,刈割时间与施肥等农业措施对能源草的生长、产量、品质和用途等方面的指标均具重要影响[12-16]。迄今国内外有关刈割时间对单位面积上热研4号王草生物质产量的报道很少。因此,本研究通过探讨刈割和施肥对热研4号王草生长和产量的影响,进而确定最佳的施肥量、刈割时间和刈割频率,旨在提高热研4号王草增产以及高效利用的潜力,从而为热带地区热研4号王草高效生产和利用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于海南省澄迈县白莲镇境内,地处低纬度热带北缘,属于热带海洋性季风气候,春季温暖少雨多旱,夏季高温多雨,秋季多台风暴雨。全年日照时间长,辐射能量大,年平均日照时数2 000 h以上。年平均气温24.3℃,最高平均气温28℃左右,最低平均气温18℃左右;极端气温为最高39.7℃,最低2.7℃。年平均降水量1 668 mm,年平均蒸发量1 835 mm,平均相对湿度为84%。常年风向以东南风和东北风为主,年平均风速3.3 m/s。试验地土壤为玄武岩发育的砖红壤,土壤基本理化性质如下:有机质22.63 g/kg、速效氮46.07 mg/kg、速效磷23.27 mg/kg、速效钾155.33 mg/kg,pH值5.2。

1.2 试验设计

试验材料为热研4号王草,购于中国热带农业科学院。试验肥料复合肥(N∶P∶K=9∶5∶6),购自于海南邦禾益生园生物科技有限公司。

试验按随机区组试验设计,确定刈割时间和施肥2个因素,刈割时间设5个水平,分别为20、30、40、50、60 d;施肥设3个水平,分别为1 563、3 127、4 690 kg/hm2。以不刈割不施肥为对照,每个处理3次重复,共20个处理,60个小区,小区长4.8 m、宽4 m,面积19.2 m2,小区种植密度株行距均为80 cm。小区间隔3 m,区组间隔6 m,随机区组排列。小区施肥第1次每处理同时施肥,以后每次刈割后施肥同第1次,留茬高度15 cm。

试验时间为2015年6月27日至8月26日,60 d。刈割间隔20 d的处理可刈割3次,刈割间隔30 d的处理可刈割2次,其他刈割间隔处理各刈割1次。分别测定每小区的鲜草质量。

试验数据采用MS Excel 2007、SPSS 19.0等软件进行统计分析。采用 t 测验进行差异显著性分析。

2 结果与分析

2.1 相同刈割时间不同刈割次数对鲜草生物量的影响

由图1A可知,刈割时间为20 d,刈割3次的热研4号王草在第2次刈割时生物量最大,最大值为施肥量1 563 kg/hm2时的41 340.10 kg/hm2,且与施肥量是3 127、4 690 kg/hm2处理的各次刈割生物量差异显著,但与对照差异不显著。第1次刈割与第3次刈割,鲜草生物量在不同施肥量之间差异不显著,与对照差异也不显著。表明刈割时间为20 d,3次刈割热研4号王草生物量在夏季60 d的生长周期内,第2次刈割生物量最大,且不受施肥量影响。

从图1B可以看出,刈割时间为30 d,刈割2次的热研4号王草,不同施肥量处理第1次刈割鲜草生物量均多于第2次,除施肥量为3 127 kg/hm2的处理外,且均与第2次差异显著,表明刈割时间为30 d,2次刈割热研4号王草第1次刈割生物量较大,且不受施肥量的影响。这与刈割时间为20 d,刈割3次的处理相似。刈割时间为30 d,第1次刈割正是刈割时间为20 d处理的第1次刈割后第10 d,这段时间正处于降雨阶段,因此,与刈割时间为20 d处理的第2次刈割生物量最大类似,降雨导致了第1次刈割鲜草生物量较第2次刈割大。但这需要进一步深入研究证实。

图1 刈割时间为20 d、刈割3次(A)与刈割时间为30 d、刈割2次(B)的鲜草生物量比较

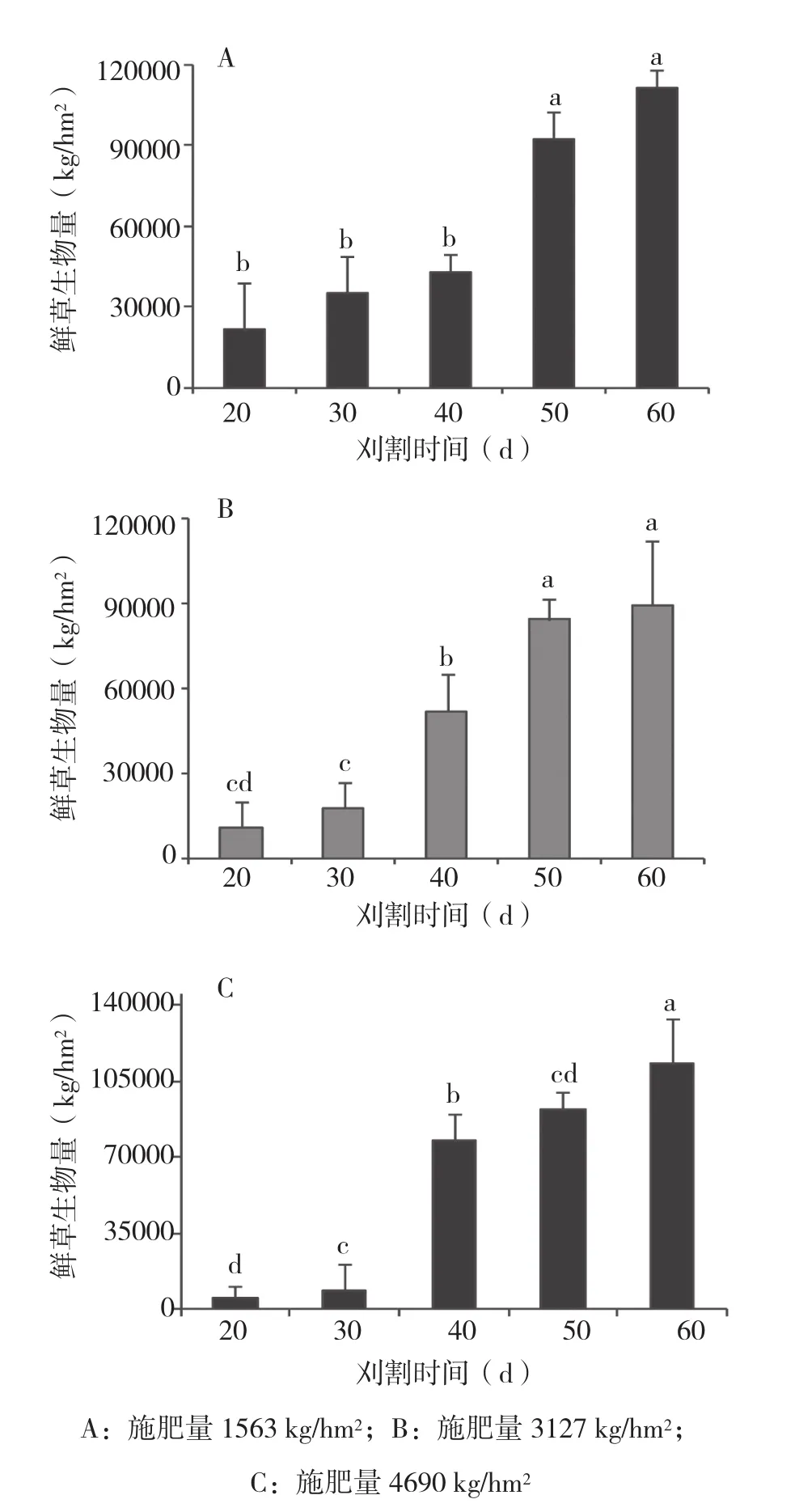

2.2 相同施肥量不同刈割时间对单次刈割鲜草生物量的影响

由图2可知,施肥量相同但刈割时间不同,鲜草生物量不同。随着刈割时间的增加,施肥量为1 563 kg/hm2各处理鲜草生物量逐步增加,刈割时间为60 d的鲜草生物量最大、达111 514.06 kg/hm2,最少的是刈割时间为20 d的鲜草生物量、为21 555.91 kg/hm2,且两者差异显著,但刈割时间为20 d,与刈割时间为30、40 d的鲜草生物差异不显著,与刈割时间为50 d的差异显著(图2A)。施肥量为3 127、4 690 kg/hm2处理表现出与施肥量为1 563 kg/hm2处理相似的规律,最大和最小鲜草生物量分别是刈割时间为60 d与刈割时间为20 d的处理,但不同的是施肥量为3 127、4 690 kg/hm2处理刈割时间为30、40 d之间鲜草生物量差异显著(图2B),施肥量为4 690 kg/hm2处理刈割时间为20、30、40 d三者之间鲜草生物量差异显著(图2C)。3种不同施肥量处理间共同特点就是刈割时间为50 d和60 d之间鲜草生物量差异不显著,而与其他各处理差异显著。表明热研4号王草在夏季60 d的生长周期内,刈割时间数值越高、刈割次数越低,鲜草生物量就越大 。

图2 施肥量与刈割时间对单次刈割鲜草生物量的影响

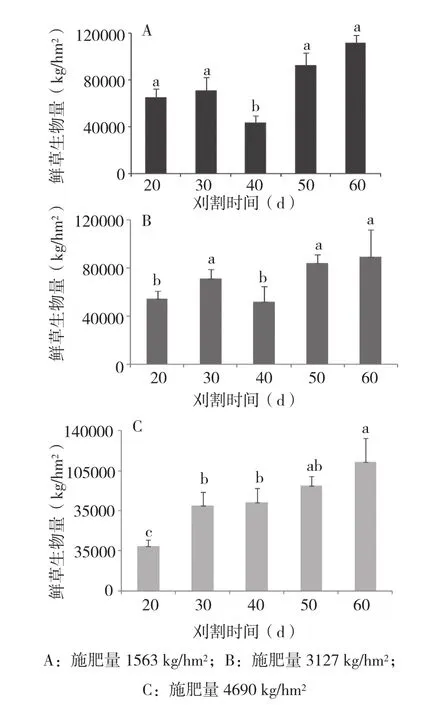

2.3 施肥量、刈割时间以及刈割次数对鲜草总生物量的影响

从图3可以看出,施肥量为1 563 kg/hm2的处理,刈割时间为40 d的鲜草总生物量最小、仅为43 077.08 kg/hm2,且与其他不同刈割时间鲜草总生物量差异显著(图3A);施肥量为3 127 kg/hm2的处理,刈割时间为40 d的鲜草总生物量最小、为51 761.98 kg/hm2,但与刈割时间为20 d的鲜草总生物量差异不显著,与其他不同刈割时间鲜草总生物量差异显著(图3B);施肥量为4 690 kg/hm2的处理,刈割时间为20 d的鲜草总生物量最小、仅为39 186.25 kg/hm2,且与其他不同刈割时间鲜草总生物量差异显著(图3C);鲜草总生物量最大和最小的均是施肥量为4 690 kg/hm2的处理,最大总生物量是刈割时间为60 d的113 077.34 kg/hm2,最小生物量是刈割时间为20 d的39 186.25 kg/hm2。表明夏季生长的热研4号王草,60 d的生长周期内,施用复合肥(N∶P∶K=9∶5∶6)4 690 kg/hm2,60 d后刈割,可以获得最大的鲜草生物量。

图3 施肥量与刈割时间和刈割次数对鲜草总生物量的影响

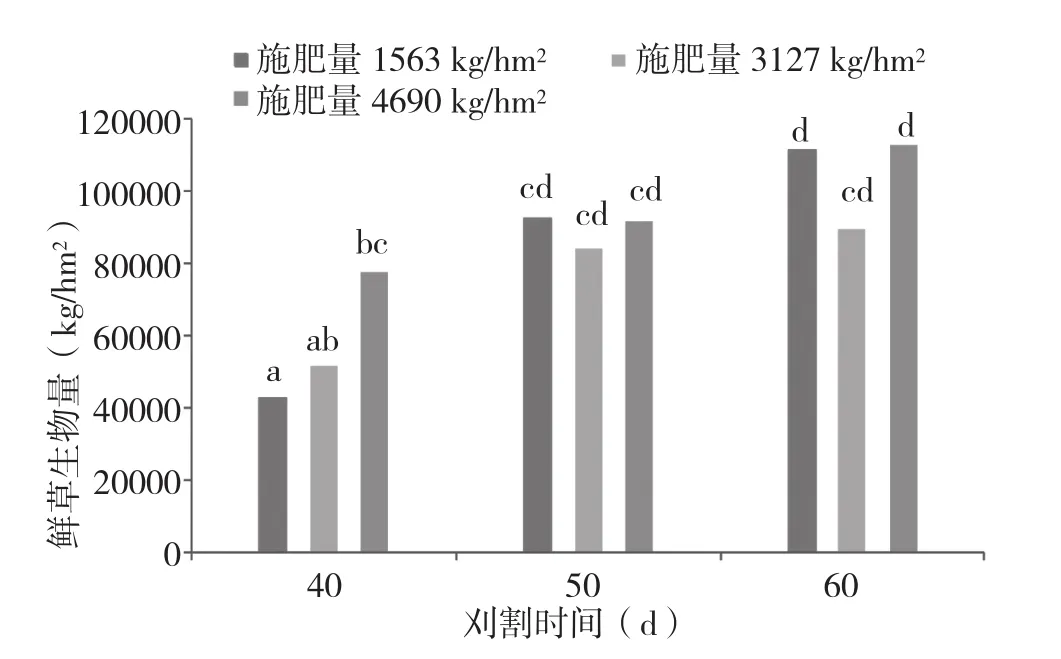

2.4 不同施肥量对刈割时间为40、50、60 d的鲜草总生物量的影响

从图4可以看出,在刈割时间为40 d、施肥量为4 690 kg/hm2时,鲜草总生物量比施肥量为1 563 kg/hm2的处理显著增加。在刈割时间为50 d和60 d时,随着施肥量的增加,产量并无差异。

图4 不同施肥量对刈割时间为40、50、60 d的鲜草总生物量的影响

3 结论与讨论

本研究主要为了能在短时间内获得热研4号王草的最大生物量,以期为生产车用沼气的工厂提供大量原料。虽然有关各种牧草的刈割对产量与品质的影响报道较多[12-16],但这些研究的目的主要在畜牧饲草利用方面,显然与我们研究的目的不同,因此在刈割时间及次数等参数的设定上有很大差异。另外,海南高温高湿的自然环境为热研4号王草的快速生长提供了良好条件。大面积种植热研4号,考虑实际成本和效益,灌溉设施不可能大面积配套,因此研究中未设定灌溉因素,忽略人工浇水的因素,这也是农业生产实际情况。

本研究结果表明,刈割时间为20 d,3次刈割热研4号王草生物量在夏季60 d的生长周期内,第2次刈割生物量最大。可能原因是第1次刈割后,下雨导致了热研4号王草生长速率加快,而且土壤适宜的含水量也提高了植物对肥料的利用率。王永林等[17]研究表明,在人工灌溉的条件下生长的两种热带牧草,生长速率加快,刈割周期变短,产量明显增加。此外,根据气象数据,第一次刈割后到第二次刈割前,试验地所处区域的有效降雨量达6 mm。这相当于试验区进行了一次有效的人工灌溉,因此导致第2次刈割热研4号王草生物量明显增大。刈割时间为30 d、2次刈割的热研4号王草生物量也表现出类似的情况。说明降雨对适时刈割的鲜草生物量产生重要影响。但这需要进一步深入研究证实。

本研究将施肥量作为重要的考量因素,并没有对热研4号王草刈割生物量产生显著的影响。施肥量不同,在刈割时间为40 d、施肥量为4 690 kg/hm2时比施肥量为1 563 kg/hm2的产量显著增加。在刈割时间为50、60 d时,随着施肥量的增加,产量并无差异。这说明施肥量并没有对刈割时间和刈割次数在鲜草生物量上产生影响,这与其他类似研究结果有很大不同,前人研究结果大都表明,施肥对不同种类牧草的产量产生重要影响[18-20]。这可能是施肥方式或肥料比例、肥料利用率等方面的差异所致[21-22],而且本研究所设定的刈割时间短,每次刈割前的施肥到下一次刈割并没有对热研4号王草的生长产生影响,因此生物量没有明显变化。另外,试验区域的干旱气候,也是造成施肥因素没有产生影响的重要原因之一。

综上所述,热研4号王草在海南夏季6~8月份60 d的生长期内,在相同施肥量下,就单次刈割生物量和总生物量而言,刈割时间间隔越长、刈割次数越低,鲜草生物量就越大,刈割时间为50 d和60 d之间鲜草生物量差异不显著;不同的施肥条件下,在刈割时间间隔为40 d时,施肥量为4 690 kg/hm2比施肥量为1 563 kg/hm2的产量显著增加,刈割时间间隔为50 d和60 d时,随着施肥量的增加产量并无差异。