金融集聚、同质化竞争与经济发展

刘玚 舒鑫

摘 要:本文通过对中国主要城市2005—2016年的相关数据,构建空间杜宾面板模型进行分析,系统考察了金融集聚与经济发展之间的空间效应。实证结果表明,经济增长与金融集聚之间具有显著的空间关联性,且这种关联性随着时间的推移更加显著。尽管从整体来看金融集聚程度的加深通过空间效应能够带动周边及本土城市的经济发展,但金融同质化竞争通过空间效应间接地对其他城市或区域的经济增长形成抑制。这意味着各城市短期应当注重金融资源的差异化竞争,长期要以新兴产业为支点,通过金融创新服务于新兴产业,优化金融结构,形成特色化金融产业集聚效应,保证金融支撑经济发展的可持续性。

关键词:金融集聚;同质化竞争;空间效应

中图分类号:F830 文献标识码:A 文章编号:1674-2265(2018)08-0015-06

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2018.08.002

一、引言

当前,我国经济进入新的发展阶段,呈现“从高速增长转为中高速增长;经济结构不断优化升级,第三产业消费需求逐步成为主体,城乡区域差距逐步缩小,居民收入占比上升,发展成果惠及更广大民众;从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”的新常态。金融在新常态背景下对经济发展必然会起到不可忽视的推动作用,且这种作用随着改革开放的逐步推进愈发明显。因此,无论是国家层面、区域层面还是单一城市,决策者都致力于发挥金融服务实体经济的规模效应,积极争取更多的金融资源,形成集聚效应,从而服务本土经济发展。

然而,从现实情况来看,各区域、各中心城市在争取金融资源过程中存在显著的同质化竞争趋势。“十三五”以来,许多中心城市都制定了相关的金融发展规划,尽管從内容上来看部分核心城市存在显著的差异,但总体来看同质化竞争倾向仍然十分明显(见表1)。受制于我国多层次资本市场体系建设速度相对缓慢,新金融业态在全国层面普及度不足,导致各区域或城市的金融资源竞争对象受到极大约束。尽管近年兴起的互联网金融理论上很好地弥补了金融产品多样性匮乏的缺陷,但这一新兴业态的市场风险并未得到有效监管,特别是对中小微型企业的发展提供金融支持的力度有限。与此同时,在金融资源整体规模受限的约束下,某一城市或区域一旦形成金融集聚,必然会产生更加显著的竞争优势,从而削弱周边城市或区域的金融集聚能力,最终可能对当地经济带来负面影响。

本文基于国内主要城市的相关样本数据,以金融集聚与经济发展为研究对象,考察二者之间在空间层面是否存在关联性,以此来分析金融集聚的内生作用与溢出效应,为决策者下一步制定相应的金融发展战略或规划提供新思路。

二、文献综述

自麦金农和肖的金融发展与金融深化理论提出以来,金融对经济发展的支持作用具备了一定的理论基础。从功能视角来看,金融在储蓄、资本配置、风险管理等方面能够发挥自身优势,降低经济活动过程中产生的交易摩擦与信息不对称,进而降低成本,提高经济运转活力(Jovanovic,1990)。大量经验数据表明,一国或经济体的金融发展水平同样也会直接影响该国的经济实力积累(King和Levine,1993)。至此,学术界与政策制定者们都开始重视金融资源的集聚效应,以期为经济的长期可持续发展寻找新动力。

一般来说,金融资源发挥集聚效应要经过两个阶段:第一阶段为资源集聚过程,强调经济体通过对金融资源集聚,形成金融网络,降低信息交流成本,提升经济合作效率,建立完备的信用体系,最终形成规模效应,从而降低企业外部融资成本,提升企业活力(Jagtiani等,1995);第二阶段为辐射效应过程,主要强调金融集聚不仅促进自身经济发展,同时也会对外形成正向溢出效应,带动周边城市或经济体发展,使区域范围内的独立经济体形成金融依赖关系,最终构建成为和谐的金融生态圈(Baldwin和Martin,2001)。从溢出效应方面来看,特别是考察城市之间的经济与金融关系时,金融溢出效应是否具有显著的空间属性是学者们长期关注的难点问题。由于地理位置临近,相邻城市或区域的金融业态也存在趋同性,这将有助于城市间金融基础设施的共享、金融信息与业务的交流甚至金融技术与产品服务创新的协同,最终降低融资成本,提高市场的流动性(Park,1989)。而部分学者通过实证的方式测度空间相关系数、描绘区域金融资源流动情况图来讨论各城市或区域经济之间的经济与金融联系,定性地判断城市或区域间经济金融协作发展与空间距离的联动性(Clark,2003)。而从经济增长的本质来看,由于地理空间距离对技术创新存在显著的约束作用,而金融集聚能够通过金融资源在区域间的流通打破这一约束壁垒,形成技术溢出,因此金融资源的集聚与辐射能够促进区域技术创新,最终为区域经济增长提供根本动力(Stern和Feldman,2006)。

从国内研究来看,大多数学者通过实证方法检验了我国金融集聚对经济增长的促进作用。金融集聚与经济增长之间往往存在显著的内生关联,这就使得金融的资源集聚必然能够带动经济增长(陈文锋和平瑛,2008)。但与美国不同,在中国以间接融资为核心的银行体系主导下,银行类金融机构、业务与人才的集聚对经济增长的促进作用较证券与保险业要更加显著(李红和王彦晓,2014)。具体到传导机制方面,金融集聚主要通过实现产业结构升级从而带动经济增长,且这种效应在特大城市与大城市样本中的效果更加明显(于斌斌,2017)。但这种集聚效应具有一定的地域属性,越靠近金融资源集中度较高的城市或区域,其自身的金融与经济发展速度越快,且与中心城市或区域的金融关联度越高(李林等,2011)。因此,一旦形成地方保护主义,必然会抑制金融支持经济发展的效应扩散,不利于区域经济协同发展(顾乃华,2011)。

从国内研究成果来看,大多数文献聚焦于金融集聚对经济增长的作用机制以及是否具有空间效应两大方面,但并未重视金融集聚的背后必然存在金融竞争的问题。本文重点讨论金融集聚与金融竞争对经济增长的作用,为决策者制定相应的金融产业政策提供一个新的思路。

三、建模方法与数据选取

(一)模型构建

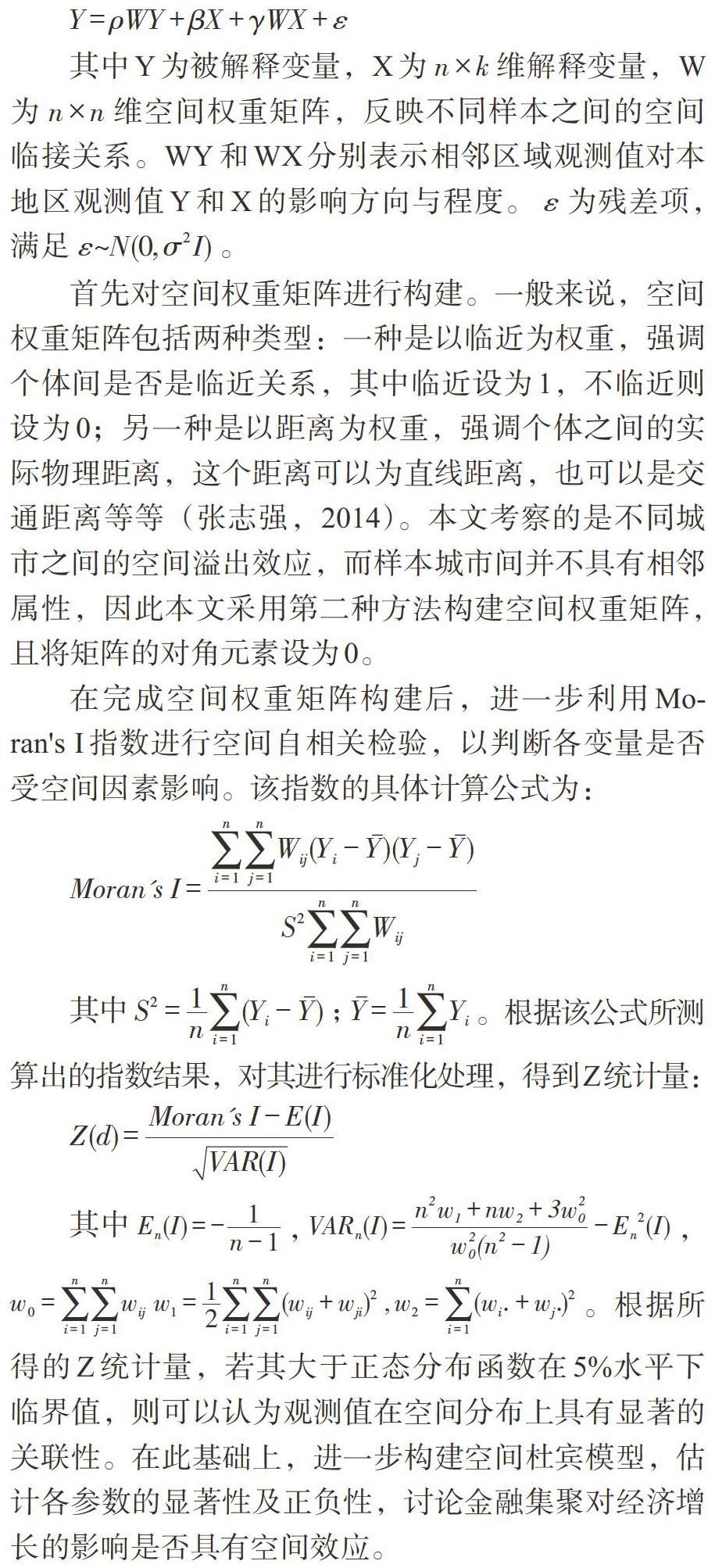

为考察金融在支持实体经济发展方面是否具有空间效应,本文构建空间面板模型,分析国内主要城市经济增长、投资、消费和进出口水平之间的空间关联性。借鉴Ciccone和Hall(1996)的方法,构建空间杜宾模型如下:

首先对空间权重矩阵进行构建。一般来说,空间权重矩阵包括两种类型:一种是以临近为权重,强调个体间是否是临近关系,其中临近设为1,不临近则设为0;另一种是以距离为权重,强调个体之间的实际物理距离,这个距离可以为直线距离,也可以是交通距离等等(张志强,2014)。本文考察的是不同城市之间的空间溢出效应,而样本城市间并不具有相邻属性,因此本文采用第二种方法构建空间权重矩阵,且将矩阵的对角元素设为0。

在完成空间权重矩阵构建后,进一步利用Moran's I指数进行空间自相关检验,以判断各变量是否受空间因素影响。该指数的具体计算公式为:

(二)数据选取与空间权重矩阵的构建

本文重点考察金融资源的集聚是否对城市或地区的经济增长起到显著的带动作用,因此需要对金融资源集聚进行界定与赋值。于斌斌(2017)利用金融从业人员相关数据对金融集聚度进行了定义,即单一城市金融从业人员数量占全市就业比重除以全样本金融从业人员数量占所有就业比重。但金融作为支撑实体经济发展的重要资源,金融人才的集聚起到的更多是间接效应,实际金融资源的规模集聚能够对实体经济发展带来更加显著的直接作用。因此,本文以金融机构贷款余额作为金融规模集聚的核心变量,测算不同城市的金融资源集聚度:

被解释变量选取方面,经济增长选择各主要城市的国民生产总值GDP作为替代变量。控制变量方面,选取固定资产投资INV、货物进出口总额IE、人均消费支出CON加入模型中,提升模型的估计效果。主要城市方面,本文選择了全国主要省份的省会、所有直辖市以及部分重要城市共26个样本的相关数据①。样本的时间跨度为2005—2016年,其中部分城市的个别数据缺失情况使用插值法进行补充,数据来源于万得数据库和各省市统计年鉴。所有模型估计结果使用Matlab13软件进行测算。

在空间权重矩阵W的构建过程中,本文选择以距离为权重的方法,利用百度地图软件测算各城市间的行车距离,对其进行倒数后的加权平均处理,W矩阵的每一行和每一列加总均为1,对角线为0。

四、实证检验及结果分析

(一)基本数据检验与描述

本文借鉴Ciccone和Hall(1996)的方法,构建空间杜宾模型,考察金融集聚是否对经济增长具有显著的空间效应。首先对选取的相关变量进行描述性统计②,具体结果见表1。

表1结果显示,在总体213个样本中GDP、FA、INV、IE、CON的均值与中位数缺口较小,除了进出口总额左偏外,其他变量均为右偏,但偏离程度并不明显。而从离散程度来看,所有变量的标准差都远小于均值,因此可以认为变量离散程度较低。初步认定上述变量符合空间杜宾模型基本数据要求。

同时,为保证模型估计结果的稳健性,需要对面板数据进行单位根检验,验证其是否具有平稳属性。利用ADF检验判断变量是否平稳,具体结果见表2。

由表2可知,各变量的ADF值在1%水平下均拒绝原假设,因此所有变量都不存在单位根,可以判断均为平稳序列。可以继续进行Moran检验判断模型是否具有空间效应,表3即为Moran's I指数的结果。结果显示,GDP数据除2005年外,Moran's I值均通过了5%水平下的显著性检验,说明自2005年后,各地区的经济增长具有显著的空间相关性,且在数值为正的情况下,表明这种空间相关性存在相互促进作用;FA的Moran's I值除了2005年与2006年外,2007—2016年均通过5%水平下显著性检验,表明金融集聚同样具有空间相关性。GDP与FA在2005与2006年前后出现不显著的原因可能与当时各区域金融业务开展活跃程度不足、各地区之间经济金融联动效应不显著有关。Moran检验结果说明,主要变量存在显著的空间效应。

(二)估计结果与分析

本文选择使用空间杜宾模型(SDM)进行实证检验。根据Hausman检验可知,估计值在5%显著性水平下拒绝原假设,因此确定构建包含空间固定效应的空间杜宾模型,进一步验证金融集聚是否对经济增长具有显著的推动作用。

表4结果显示,无论是独立变量还是包含空间矩阵的联合变量均通过了1%水平下的显著性检验,说明所有的系数估计结果均具有一定的解释力。拟合优度达到97%以上,表明整体模型对实际经济运行的模拟效果较好。具体来看,本地金融集聚水平的提升会对经济增长带来显著的正向效应(0.03521),而周边城市金融集聚水平的提升反而会对本地的经济增长带来一定程度的抑制作用(-0.2611)。在总体金融资源短期有限约束下,周边地区金融集聚水平的提升会与本地金融市场形成竞争,甚至在本地金融发展优势不明确的情况下掠夺本地金融资源,从而削弱本地金融支持经济发展的力度,最终对本地经济发展带来反向作用。同样,固定资产投资对本地的经济增长必然会带来显著的正向作用(0.1149),但如果周边城市或地区的固定资产投资规模迅速扩大,会提升自身对金融资源的吸引力,从而使金融资源更愿意流向基础设施建设更加完备的城市或区域,最终抑制了本地的经济增长(-0.0968)。进出口水平的提升表明该城市具备更高的开放度,从而能够进一步释放经济活力,带动经济增长(0.6020),但周边城市进出口规模的提升必然会产生更多的金融需求,从而引导金融资源外流,最终抑制本地经济发展(-0.5075)。从消费水平来看,随着地域间资源流动的摩擦约束与成本逐步降低,本地消费不仅能够带动本地经济增长(0.3156),其他区域消费水平的提升同样具有显著的正向溢出效应,对本地经济也有一定的促进作用(0.3452)。最后,周边区域的经济增长同样对本地经济增长有显著的正向溢出效应(0.8070),反映出各地之间经济发展的良性循环。此外,综合考虑本地与外地之间金融资源的集聚与竞争关系可以发现,金融集聚程度、固定资产投资水平与进出口水平尽管对本地具有正向效应,而对其他城市和地区具有负向效应,但正向效应的程度都高于负向效应程度,这说明尽管各城市之间存在显著的竞争关系,但这种竞争关系整体仍然表现为良性竞争,并未造成明显恶化的负向影响。

(三)空间效应的分解分析

为进一步讨论本地金融集聚与外地金融竞争对本地经济增长的总体影响,考虑将整体空间效应分解为直接效应与间接效应。其中直接效应表示本地解释变量对本地被解释变量的影响,间接效应表示外地解释变量对本地被解释变量的影响,而总效应则是二者之和。通过估计出的系数正负性与大小可以判断金融集聚与金融竞争对本地经济的影响。空间效应的分解结果见表5。

表5结果显示,FA、INV、IE和CON的直接效应均在1%置信区间下保持显著性,且均为正向效应,这说明本地城市会在金融集聚程度加深、固定资产投资水平提升、进出口规模扩大和消费水平提升四大因素的影响下实现经济增长。但从间接效应结果来看,四个变量的影响效果不尽相同:外地金融集聚程度的加深对本地经济增长的影响效果同样为正,反映了周边城市金融集聚效应会对本地带来促进作用,最终使总效应也为正向影响(0.4769);固定资产投资的间接效应估计结果尽管并不显著,但仍表现为负向作用,这说明外地固定资产投资的提升可能会通過更优的基础设施环境吸引经济金融资源进入,从而与其他地区形成竞争效应,但最终的总效应仍然为正,表明这种竞争效应的强度要弱于自身资源集聚所带来的正向作用;与固定资产投资的结果类似,进出口总额对本地经济增长的直接效应与间接效应方向相反,但间接效应强度弱于直接效应,因此总效应仍为正;最后,消费水平无论是直接效应还是间接效应均为正,说明无论是本地还是外地消费水平的提升都会对本地经济带来显著的拉动作用。

五、结论与对策建议

本文以金融集聚为研究对象,考察了金融资源的集聚是否对城市或地区的经济增长具有显著的推动作用。通过空间杜宾模型,利用全国主要城市2005—2016年的样本数据进行实证检验,结果发现:

首先,经济增长与金融集聚具有显著的空间效应。根据Moran's I测算结果,经济增长与金融集聚在2006年后空间效应的显著性逐步增强,本地的经济金融发展同样会对周边城市带来一定的溢出效应。空间效应逐渐显著的一个重要原因在于各城市间交通便利程度的迅速提升,促使资源流动成本下降,最终导致各城市间的经济发展与金融集聚联动性增强。

其次,金融资源通过集聚效应与竞争效应对本地与周边城市带来不同效果。固定效应空间杜宾模型估计结果显示,本地的金融集聚程度提升对本地经济增长具有显著的带动效果,但周边城市金融集聚度的提升却对本地经济增长带来了抑制作用。金融资源的集聚,必然会提升市场资源的配置效率,特别是在支持实体经济方面具有显著的正向作用;但由于金融资源的稀缺性,使得某一城市或区域金融集聚度增高,必然会降低周边城市或地区的金融集聚度,从而形成金融竞争,这种竞争效应会使部分城市因优势不足而导致金融资源流失,最终抑制经济发展,而这一结果同样在对空间效应分解结果中有所体现。因此,需要同时关注金融资源的集聚效应与竞争效应,尽可能保持总体效应为正,以保证金融发展对经济增长的支撑引导作用。

随着京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等国家战略的层层推进,各城市间的合作发展意识逐渐增强,并且在互联网金融的推动下,金融资源在全国各城市的流动成本进一步下降,这必然会提升金融资源的流通速度。金融作为支撑经济发展的重要资源,必然会成为各城市未来发展所需要争取的重要对象。这种金融资源争夺一旦通过盲目提升金融规模从而形成恶性竞争,将会使金融发展脱离实体经济,形成金融空转,最终对整体经济稳定运行带来不可逆转的破坏。因此,各城市在实现金融规模扩张和金融资源集聚时应当具备长短期双重视角:短期来看,各城市间进行金融竞争的同时需要注重差异化竞争,结合本地实体经济发展优势积极争取相应金融资源,形成良性竞争;长期来看,要以供给侧结构性改革为重要依托,以实体经济发展为出发点,聚焦于更具竞争力的新兴产业,再以这些新兴产业为支点,通过金融创新服务于新兴产业,优化金融结构,形成具有特色的金融产业集聚效应,才能从根本上提升金融支持实体经济发展力度,最终为带动城市、区域甚至国家的经济增长提供动力。

注:

①部分省会城市的数据缺失较为严重,为保证结果的有效性,本文将这些城市从样本中剔除,包括石家庄、太原、昆明、乌鲁木齐、银川、西宁和拉萨。

②除金融集聚度为相对数外,其他变量均取对数做去量纲处理。

参考文献:

[1]Greenwood J,Jovanovic B. 1990. Financial Development,Growth,and the Distribution of Income[J].Rcer Working Papers,98(5).

[2]King R G,Levine R. 1993. Finance, Enterpreneurship,and Growth[J].Journal of Monetary Economics,32(3).

[3]Jagtiani J,Nathan A,Sick G. 1995. Scale economies and cost complementarities in commercial banks:On-and off-balance-sheet activities[J].Journal of Banking&Finance;,19(7).

[4]Baldwin R E,Martin P,Ottaviano G I P. 2001. Global Income Divergence,Trade,and Industrialization:The Geography of Growth Take-Offs[J].Journal of Economic Growth,6(1).

[5]Park Y S. 1989. Recent Functional Changes in International Finance and Their Implications for International Financial Centers[M].International Banking and Financial Centers,Kluwer Academic Publishers.

[6]Clark G L. 2003. European Pensions and Global Finance[J].Pensions An International Journal,8(3).

[7]Stern G H,Feldman R J. 2006. Managing Too Big To Fail by Reducing Systemic Risk:Some Recent Developments[J].Region.

[8]Ciccone A,Hall R E. 1996. Productivity and the Density of Economic Activity[J].American Economic Review,86(1).

[9]陈文锋,平瑛.上海金融产业集聚与经济增长的关系[J].统计与决策,2008,(10).

[10]李红,王彦晓.金融集聚、空间溢出与城市经济增长——基于中国286个城市空间面板杜宾模型的经验研究[J].国际金融研究,2014,(2).

[11]于斌斌.金融集聚促进了产业结构升级吗:空间溢出的视角——基于中国城市动态空间面板模型的分析[J].国际金融研究,2017,358(2).

[12]李林,丁艺,刘志华.金融集聚对区域经济增长溢出作用的空间计量分析[J].金融研究,2011,(5).

[13]顾乃华.我国城市生产性服务业集聚对工业的外溢效应及其区域边界——基于HLM模型的实证研究[J]. 财贸经济,2011,(5).

[14]张志强.聚集经济、企业异质性会提高企业的绩效吗?——基于TFP和价格加成的视角[J].产业经济研究,2014,(5).