没有硝烟的阵地

——管窥云南抗战话剧运动

抗日战争时期,国家民族危亡之际,有志之士纷纷投入救亡图存的时代潮流中,文化界以多种多样的方式为爱国救亡尽力。既是大后方又是抗战最前沿的云南,在抗日救亡背景下,以戏剧为武器宣传抗日、救亡图存。话剧作为“别求新声于异邦”的西方文化形式,在时代浪潮中迸发出耀眼光芒,在没有硝烟的阵地上,既滋养了自身的发展,也为宣传抗日、娱乐民众、丰富生活做出了贡献。

一、救亡图存:抗战时期的云南戏剧运动

“云南各民族歌舞的流行和地方戏剧(滇剧和花灯歌舞)的盛行,以及京剧清末入滇,是抗战时期云南戏剧运动兴起的肥沃土壤和前提条件。”[1]云南戏剧繁荣的契机始于抗日战争的爆发。首先,抗战促使外来文化力量迅速、集中地介入云南戏剧文化中,为其迅猛发展奠定了基础。抗战爆发后,“一些戏剧艺人与戏剧作家流亡到以昆明为中心的云南,这是抗战时期云南戏剧运动兴起的重要条件”。大量高校内迁,从事戏剧创作和表演的师生成为推动戏剧运动的重要力量。其次,伴随着民族危机的加深,中华民族精神的觉醒成为抗战时期中国文艺界的主旋律,戏剧这种喜闻乐见的艺术形式,成为抗敌救亡宣传的重要阵地。抗战时期“戏剧是教育民众、发动民众的最优良的工具,在敌人面前戏剧是武器”,人们将戏剧看作是前线将士浴血奋战之时,后方民众支持抗战的方式。

云南戏剧运动的兴起,使得云南同武汉、重庆一起成为抗战时期戏剧运动的重镇,主要由话剧、京剧以及云南地方戏组成,其中话剧由于大量剧团的成立,演出众多,剧目丰富,发展尤为迅速,影响较大。抗战胜利后,在昆明存在、活跃过的话剧社团超过80个,培养了相当一批演员、剧作家与观众,“带来了云南观众结构的改变和审美胃口的开化,在以昆明为中心的云南观众群体中播撒下了话剧审美与文化情趣的因子”[2]。

二、没有硝烟的阵地:抗战时期的云南话剧

云南抗战话剧的迅猛发展囊括了话剧团体、话剧创作及表演等方面,现仅从剧团、剧目及演出地点等视角一窥当时的盛况。

(一)话剧团体的迅猛发展

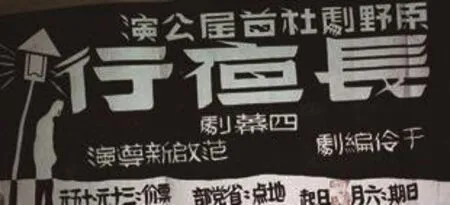

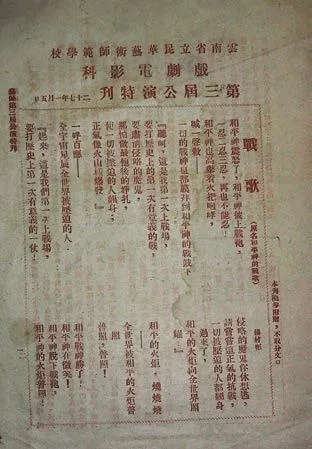

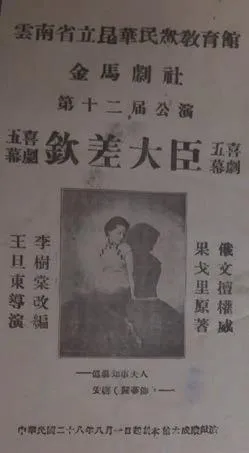

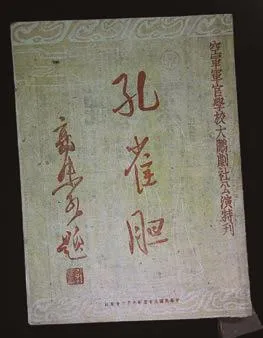

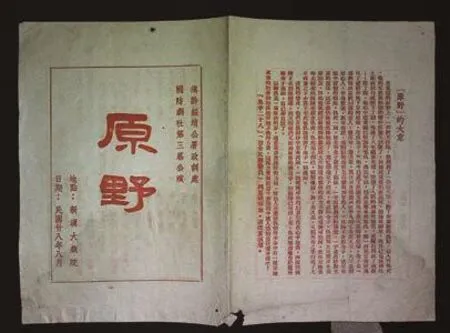

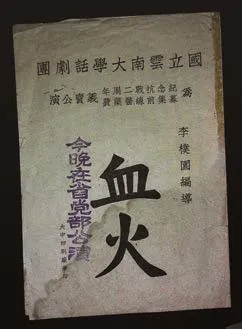

从成立时间上来看,云南抗战话剧团体的发展主要分为三个阶段:第一阶段,1936年成立的金马剧社(图一)和云南省立昆华艺术师范学校戏剧电影科(图二),是抗战初期云南的主要话剧演出团体;第二阶段,1937年成立的云南学生抗敌后援会戏剧股、云南省立昆华女子中学剧团、云瑞中学剧团、云南省立昆华农业学校剧团、南箐中学剧团、云大剧团、求实中学剧团、云南省立昆华女子师范学校剧团等,是1937-1938年主要话剧的演出组织者;第三阶段,1938年以后,迁入大后方的机关、工厂、学校,以及其他个人、团体纷纷成立话剧演出社团,加上外地剧团的来访,演出团体剧增,水平层次不一。剧社一般规模较大,可以演出相对复杂的剧目,剧本及演员相对专业,艺术上有更高要求和追求。比较著名的如国立西南联合大学(简称西南联大或联大)先后成立的戏剧社团组织,联大剧团、青年剧社、山海云剧社、联大联艺剧社以及联大戏剧研究社。个人剧团如李铭、马金良、龙显组织的原野剧社(图三)等。这些剧团的成立,“目的在于取材于演艺,既集中力量共同发挥,又可陶情悦性,鼓舞前进,以便服务社会,推进民众合作文化之功效”。外地剧团如新中国剧社、上海影人剧团、西南旅行剧团,在云南都曾有过精彩演出。

除规模较大的剧社外,还有规模较小的话剧组,一般主要由一至二名专业人士进行指导,参与人数少则数人多则十余人,演出剧本规模较小,剧目相对简单,常见实验演出,其目的在于大家可以在业余时间做一些教育、宣传抗日的话剧演出,不仅是一些有意义的活动,还可以“推进同仁正当娱乐,引起同仁对艺术的兴趣”。

除此之外,还涌现出昆明儿童剧团、大理儿童剧团等数支儿童剧团及多次儿童剧演出,这是少年儿童以戏剧表演的方式参与抗日救亡运动。

(二)为抗战服务是剧目与创作的主要目的

图二 原野剧社首演《长夜行》门票

图三 昆华艺术师范学校戏剧电影科第三届公演特刊

图四 金马剧社公演《钦差大臣》戏单

图五 空军军官学校公演《孔雀胆 》特刊

图六 国防剧社在新滇大剧院演出《原野》戏单

图七 云南大学话剧团为纪念抗战二周年、募集前线医药费义演《血火》戏单

图八 金马剧社巡回剧团即将旅行公演的新闻报道

首先,演出剧目既有原创也有经典,多幕剧与独幕剧均有上演,国内外经典剧目则会进行改编,演出与创作的目的在于适应抗战戏剧的要求。在这民族求自由与生存的关键时刻,“我们确认在戏剧在抗战上,是政治宣传的特殊方式。抗战戏剧应该是意识第一,艺术第二,有意识还要有艺术,才适合称为抗战戏剧”。《钦差大人》(图四)是用“旧瓶装新酒”的方法改编果戈理的“巡按”,作为抗战戏剧创作表演的尝试。《原野》《大地回春》《雷雨》《北京人》《日出》《人之初》等都是当时话剧演出的重要原创剧目。滇黔绥靖公署国防剧社1939年7月演出《原野》,好评如潮。大鹏剧社1944年12月演出郭沫若的四幕六场悲剧《孔雀胆》(图五),同《原野》(图六)、《清宫外史》一起,被称为云南话剧界的三大里程碑,其成就不仅体现在精彩演出后的好评如潮,而且体现在了作为中国话剧史上的原创剧目方面,三者充分显示了话剧与民族共命运、与时代共发展的特性。《原野》深刻反映了当时农村社会的现实,《孔雀胆》与《清宫外史》则是历史剧以古喻今的不凡之作,为话剧在中国的民族化作了有益尝试。

其次,抗战话剧的演出规模、剧目与“军事力量的进退和政治力量的消长而不断发生变化”[3]。抗战初期,金马剧社在滇西巡回演出时演出《谁之罪》《血洒卢沟桥》《我们的生路》《放下你的鞭子》等剧目,后来逐渐加入《人之初》《黑地狱》《原野》等剧。1941年以后,剧教队巡回演出剧目有《我们的故乡》《三江好》《夜光杯》《盲哑恨》《抽水马桶》等。1937年8月21日至23日,省立昆华艺术师范学校戏剧科组织演出《撤退赵家庄》《打回老家去》,宣传抗日。1937年12月,省立昆华艺术师范学校戏剧科为欢送60军出征抗日演出《抗敌三部曲》,即《撤退赵家庄》《血洒卢沟桥》《全民抗战》。同年,云南学生抗敌后援会戏剧股、金马剧社、省立艺术师范学校戏剧科、昆华女中剧团联合演出《放下你的鞭子》《仁丹胡子》等剧,欢送云南妇女战地服务团开赴前线。除宣传抗战之外,义演募捐也是话剧演出的重要目的,为前方将士募捐衣物、药品(图七),为后方百姓募捐救济,甚至举办戏剧节以募捐飞机。

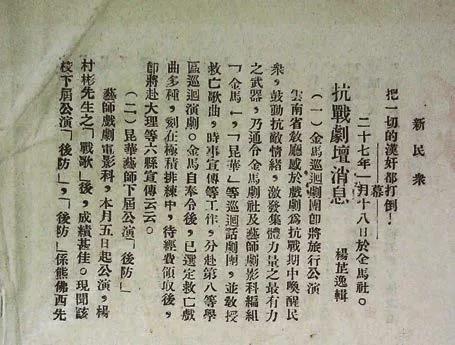

(三)话剧演出走上街头、深入城乡

云南抗战话剧的演出形式以舞台话剧和街头话剧为主。舞台演出地点主要有云南省国民党党部大礼堂、民教馆剧场、新滇大戏院、文庙剧场、侨声剧场、昆明西南大戏院、昆华女中剧场等。除在以昆明为主的城市中开展舞台剧的演出外,还走上街头,或深入云南各地城乡,运用戏剧演出去宣传抗日,以激起民众的爱国心。下乡剧团以云南本土影响最大的剧团云南省教育厅戏剧巡回教育队为主,云南省教育厅有感于“戏剧为抗战期中唤醒民众、鼓励抗敌情绪,激发集体力量之最有力之武器,乃通令金马剧社及艺师剧影科编组‘金马’‘昆华’等巡回话剧团,并教授救亡歌曲,时事宣传等工作”(图八),以省立昆华艺术师范学校戏剧科为主组成剧教一队,以金马剧社为剧教二队,他们的演出曾在滇西一带产生了较大宣传影响,为话剧在云南的大众化做出了重要贡献。

总之,抗日救亡是云南抗战话剧的主要特征,民族化、大众化是其发展的主要方向。14年艰苦卓绝的抗战中,不仅有前方战士的浴血奋战,文化阵地同样在坚守,以艺术为武器、以文化为战场,鼓舞民众、凝聚士气。文化阵地的战斗,看不见硝烟,却是全面抗战工作中的重要组成部分。

三、云南抗战话剧的意义与价值

云南抗战话剧诞生在国难之中,先天不足,后天失调,话剧人几经忧患,固守自己的岗位,因为他们“深刻地认识它在全面抗争完整的战线中,也是不可脱落的一环。甚至可以说是重要的一环。它是前后方之间的铁的锁链,战时精神食粮的宝库。抗战话剧在全面抗战工作中是也一支军队,这支军队在没有硝烟的阵地上用戏剧这有力的武器唤起民族的怒吼”。 同时,大量的演出、创作,为话剧艺术的普及做了有益探索和实践。

抗战时期的云南话剧,不仅通过演出教育民众,宣传抗日,也为话剧的中国化提供了实践机会。通过对云南省博物馆馆藏抗战话剧文物的梳理,我们得以重温那个血与火、生与死的年代,重现一个民族在存亡关头,柔弱的文人,如何用不屈的脊梁,捍卫着中华民族的精神高度。这是中国近现代戏剧史上的辉煌篇章,也是抗战文化史的灿烂一页,我们不应忘记。

[1]肖雄:《抗战时期云南戏剧运动述论》,《中国国家博物馆馆刊》2016年第1期,第143页。

[2]吴戈:《云南当代话剧发展的过去、现在与将来》,《云南艺术学院学报》2012年第2期,第7页。

[3]何云贵、马韵梅:《抗战时期大后方戏剧运动概观》,《重庆师专学报》2001年第2期,第27页。