紧跟科技发展形势 致力前沿技术研发

——金属矿山安全与健康国家重点实验室建设显成效

◎文/本刊记者

“金属矿山安全与健康国家重点实验室”(以下简称实验室)于2010年经国家科技部批准、依托中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司筹建,2015年通过科技部组织的专家验收。实验室以深井安全开采理论与技术、矿山工程岩体力学与岩层控制技术、露天岩土工程灾变规律与控制技术和职业危害控制技术为重点研究内容,开展前沿、共性、重大关键技术研究。实验室成立以来紧跟科技发展形势,致力于开发满足国家发展战略和企业需求的前沿技术,为金属矿山安全与健康领域的技术进步作出了贡献。

立足依托单位支持,奠定科研基础条件

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司,创建于1963年,是原国家冶金工业部直属重点科研院所,是国务院学位委员会较早批准的硕士学位授权一级学科点,是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业,承担并出色完成了“六五”至“十二五”国家重大科技攻关项目、科技支撑计划项目、“863”和“973”项目等纵向课题248项,拥有有效专利205项,其中发明专利101项,形成了以矿产资源开发利用为主,在生态环保、岩土工程、新型材料、公共安全和信息工程等多领域多元化融合发展的专业格局,是相关学科专业设置齐全、人才相对集中、试验装备配套、产业初具规模的综合性科研和设计、咨询机构。

为了增强实验室的持续创新能力,加速实现科技成果的转化应用,依托单位在政策、资金配套、实验场地等方面给予实验室大量支持,实验室每年投入经费占依托单位营业收入的2%以上,并给予实验室充分的人事和财务自主权。此外,依托单位拥有的国家第四批创新型(试点)企业、安徽省院士工作站、博士后工作站等称号和机构也为推进实验室的研发创新奠定了基础。

图1 实验室的实验楼

图2 实验室的中试厂房

为保障科研条件,实验室建有建筑面积10266m2的实验楼、建筑面积2920m2的中试厂房(见图1、图2),拥有的科研基础设施和大型科研仪器总量为240台,原值合计3899万元(部分仪器设备见图3)。这些科研基础设施建设为实验室进行科学化研究提供了重要保障和有力支撑。

图3-2

图3-3

图3-4 实验室的大型仪器设备

瞄准前沿技术研发,推动科研成果转化

实验室成立以来,一直致力于金属矿山安全与健康领域的新技术、新工艺和前瞻性技术研究与开发,承担了大量的纵向课题研发任务,自主创新能力得到显著增强。“十二五”期间,实验室先后承担国家“863”计划项目1项、“973”计划项目2项、国家科技支撑计划项目9项、科技部院所基金项目5项、财政部重大技术创新项目2项,在国家科技支撑项目中与各高校院所和大型企业等合作,实现人才、专业、试验装备优势互补,各项科研成果攻克了诸多行业技术难题,为行业关键、共性技术研究和瓶颈技术突破作出了较大贡献。实验室1项科研成果达到国际领先水平,4项成果达到国际先进水平。

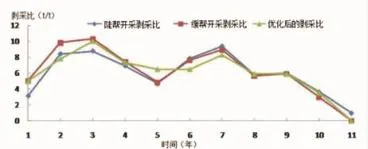

在国际重大科研技术合作领域,实验室与中钢南非铬业有限公司合作开展“缓倾斜薄矿体铬矿开采关键技术及装备研究”,研究成果于2016年获得安徽省科技进步三等奖。与中钢澳洲中西矿业公司合作开展“特大型露天矿高效开采技术研究”,开发出急倾斜露天矿床剥离洪峰控制动态优化技术(Beebyn矿区剥采比的优化结果见图4)、基于经济动态评估和采剥总量均衡的生产规模优化技术(Beebyn和Madoonga矿区露天境界优化见图5、净现值最优生产规模优化结果见图6)、特大露天矿开采多因素干扰下的矿石损失贫化控制自适应技术等诸多解决现场实际问题的原创成果,于2016年获得冶金矿山科学技术特等奖。

图4 Beebyn矿区剥采比的优化结果

图5 露天境界优化效果

图6 净现值最优生产规模优化结果

截至2017年8月,实验室完成并最终获得授权的专利总量为87项,其中发明专利45项。获得各类科技进步奖33项,其中国家二等奖1项,省部级一等奖13项、二等奖9项、三等奖10项。共主持、参与制定标准6项。在核心科技期刊发表论文592篇,出版专著2部。

近3年,实验室科研人员参与研发的新产品“KQ型矿仓粘壁棚料堵塞清仓系统”、“KYBW型新型高效硬化波纹过滤除尘器”和“旋转射流帷幕雾化除尘器”等通过了高新技术产品认定,2016年新产品销售收入达7548万元。在核心技术方面,实验室研发的复杂富水矿床开采关键技术、松软破碎金属矿床安全高效开采综合技术、露天转地下开采平稳过度关键技术、深部贫矿床大规模上行式无废开采综合技术、缓倾斜薄矿体开采技术、大型深井无轨矿山通风及监控技术、细粒尾矿上游筑坝法、排土场与尾矿库灾害预警技术等,在国内宝武钢铁集团、马钢集团、昆钢集团、鞍钢集团、首钢集团下属的近40座矿山和澳大利亚、印度、南非等多家海外矿山推广应用,实现了科研成果转化,为行业创造经济效益近10亿元,有力地推动了行业技术进步。

重视科研能力培养,精心打造人才团队

实验室在科技创新过程中拥有一支在金属矿山安全与健康领域具有良好人才梯队的高水平科研队伍。

实验室主任王运敏教授多年来一直从事科研、管理等工作,负责或参与国家科技支撑(攻关)项目近30项,为我国冶金矿山固废资源利用事业的发展和科技进步作出了重要贡献,先后获国家科技进步二等奖2项、部级特等奖1项、省部级一等奖5项,获授权发明专利10项,出版专著3部,荣获第九届光华工程科技奖“工程奖”、全国优秀科技工作者等多项荣誉称号。学术委员会主任古德生院士主要从事采矿设备和工艺的教学、科研工作,先后完成国家级与省、部级重大科研项目和国家自然科学基金项目共30多项,获国家发明奖和国家级与省、部级科技进步奖20多项,出版专著5部,发表论文140多篇。

实验室重视人才培养,做好中长期人才培养规划,在人才培养上将感情留人、事业留人、待遇留人落实到实处。2014年培养博士后2名、硕士生8名,2015年培养博士后1名、博士生1名、硕士生8名,2016年培养博士后1名、博士生1名、硕士生6名。同时,实验室还培养了3个创新团队,分别是充填料浆制备工艺—全尾砂分级连续浓缩技术团队、高浓度充填体(膏体)自流+加气助流输送工艺研究团队、新型充填材料—泡沫砂浆研发团队。目前实验室共有管理与研发人员85人,其中教授级高工25人,高级工程师37人,博士3人,硕士45人,具有各类资质人员41人,形成了一支由国内知名的技术与学术带头人组成的人才结构合理、专业配套齐全、科研素质高的科技和管理专业队伍。

为了提高科研人员的综合素质,实验室邀请专家教授来实验室开展培训,选派优秀中青年人才参加学术交流、技术培训和外语培训,鼓励科研人员不断更新知识,与院士等著名学者合作参加项目研究,锻炼科研人员的科研能力,提高科研水平。在承担国家级课题时,实验室注重年轻团队的培养,要求青年科研人员勇于并积极参加课题研究,在实践中提升团队的整体科研能力和学术水平。

加大开放共享力度,促进科技交流合作

实验室运行遵循“开放、流动、联合、竞争”的方针,积极推进各方学术交流,加大开放共享力度,促进实验室科研融合式发展。

一是设置开放课题。实验室一直注重开放课题设置与成果交流。根据《金属矿山安全与健康国家重点实验室开放课题管理办法(修订)》,在实验室研究方向框架内,分为应用基础研究和核心技术研究开发两类,应用基础研究课题资助额度一般为2~10万元,核心技术发展研究课题资助额度一般为5~30万元。自设置开放课题以来,实验室已立项15项研发课题,与10所知名高校进行联合攻关,经费总额达131.7万元,并通过博士后流动站参与实验室课题等,聚集了一批国内优秀人才来实验室工作。

二是开展产学研合作。多年来,实验室在新技术、新工艺研发与成果推广工作中,一直重视产学研合作,将产学研合作作为技术创新的一个重要组成部分,建立了产学研合作交流长效机制,不仅与各院所、企业进行重大科技项目合作,而且通过自立开放课题,吸引高校院所进行技术研发,扩大技术交流,进一步推动产学研合作。与北京科技大学、北京矿冶研究总院、长沙矿山研究院、中南大学、东北大学等合作参加国家“十二五”科技支撑计划项目研究;与河海大学、合肥工业大学、武汉理工大学等高校和中科院武汉岩土所、南京水科院、安徽农业大学、安徽省农业生态环境监测总站、宣城市农村生态能源局等科研机构开展多渠道的技术合作;与马钢集团矿业有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司下属矿山、印度巴拉索尔合金公司Kaliapani铬矿、南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司等国内外众多企业一起进行金属矿产资源开发利用的新工艺、技术、装备试验研究,取得良好效果。“十三五”期间,实验室将进一步扩大产学研合作范围,积极促进科技交流合作,致力于服务金属矿山安全与健康领域新技术、新产品、新工艺的研发。

三是主办中国矿业科技大会(见图7)。每年主办高水平的中国矿业科技大会,促进科技思想交流,促成高水平的技术交流、成果展示、合作流动。截至2017年已成功举办8届矿业科技大会,总参会人数达3500多人。中国矿业科技大会已成为行业内顶级的技术交流与装备展示平台,对促进学术和行业技术交流具有重大作用。

图7 中国矿业科技大会

四是举办各类高级研修班。同依托单位一起举办各类高级研修班,培育高层次专业人才,推动行业技术交流与进步。举办全国非煤矿山生态环境修复与污染防治技术高级研修班(见图8)、非煤矿山尾矿库运营与管理培训班、非煤矿山(地下)灾害防治培训班等达十多批次,培训总人数达800多人,为行业专业技术人才培育作出重要贡献。

图8 非煤矿山生态环境修复与污染防治技术高级研修班

五是开展科研仪器设备共享服务。实验室积极推进仪器设备共享服务,12台仪器设备入网“重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台”,16台仪器设备入网安徽省大型科学仪器平台共享共用平台,26台仪器设备入网马鞍山市大型科学仪器共享平台(见图9),每年开放次数达数千次,为国内数百家单位提供了共享检测、试验等技术服务。

图9 仪器设备共享平台

规范科研管理制度,激发自主创新活力

本着“开放、流动、联合、竞争”的原则,实验室建立了各项规章制度,并在多年的发展过程中逐步健全和完善,包括实验室主任负责制、学术委员会章程、实验室项目研究方向负责制、重点实验室建设管理办法、固定资产管理办法、日常管理制度、访问学者制度、开放课题管理制度、科研成果管理制度、首席专家聘任制度、财务管理制度等。

近几年来,根据行业发展和自身发展需求,实验室进一步完善科研管理制度,主要有:一是建立并完善创新团队建设和人才成长培养方案。先后颁布了科技创新研发团队建设管理办法和青年学术带头人选拔培养实施方法,强化人才在创新中的作用,重点进行创新人才培养。二是颁布了技术创新管理办法。强化创新的组织保障、投入保障、人才保障和文化保障,建立有效的激励与约束机制,推动科技创新的深入开展,加快建立积极有效的成果转化机制,促进科技成果尽快转化为现实生产力。三是建立并实施了科研投入回报制度。建立科技投入回报评价体系,合理确定投入回报率,建立科学的投入回报机制和投入增长机制。四是强化成果应用激励制度。把成果应用作为科技创新管理的重要组成部分,制定鼓励应用自主创新科研成果的政策,建立相应的激励机制,加快成果应用和创新进程。五是优化科研人员的薪酬分配制度。在依托单位统一的薪酬制度指导下,积极探索技术要素参与分配的实现方式,进一步体现科技人员的技术创新贡献,并对创新团队科研人员给予倾斜。

科研制度的建立和战略规划的实施,为创新团队建设及推动科技创新、提升自主创新能力营造了良好的环境氛围,从技术创新组织机构、人才队伍建设、新技术与新产品开发项目立项、项目质量管理、成果管理、科研经费管理、绩效分配等方面都作了明确规定,得到广大科技人员的积极拥护和认真落实。各项管理制度的规范保证了实验室的日常平稳运行与健康持续发展,有效的科研激励机制也充分调动了员工的创新积极性,激发了实验室的科技创新活力。

当前,国家重点实验室已经成为我国基础研究和应用研究的主体力量,是科技创新体系中的重要组成部分。金属矿山安全与健康国家重点实验室作为重要的创新基地和产学研平台,将继续立足应用基础和前瞻性技术研发,发挥其在国家创新体系中的重要作用,努力建设成为国内一流、国际知名的集应用基础研究、科技人才培养、技术交流、关键共性技术攻关、核心技术推广、面向国内外开放的绿色、人文、安全的高水平综合实验平台。