纸上的创作

对于传统绘画而言,现代艺术似乎太超前,但也不是完全与传统艺术分道扬镳。中国在20世纪80年代美术创作掀起一股新风潮后,伤痕美术接踵而来,紧接着又出现了更为极端的“85美术新潮”。其后,在20世纪90年代末,有着萌芽的“现代艺术”被政治艺术击垮,直到以张仃为代表的传统派和吴冠中提出的“笔墨等于零”的主张上针锋相对,这种争论到今天也没有停止。但是大部分艺术家还是保持着中立的态度,在学习现代化的道路上不忘对传统文化的继承。所以我在创作中在对绘画的表达形式和表现情感上也总是很强烈,也存在着张力。这也不难理解,对于中国画而言,从早期重形似的帛画到学习国际化的今天,艺术家逐渐赋予了绘画本身那种抽象的形式美开始,那些单纯以线、面、色为造型的模式逐渐被弱化,但并不代表完全抛弃传统,而是在继承传统中与现代化与西方的科学模式相融合。

“道”是万事万物的本源,决定了万事万物的发展秩序,也是中国画特有的本质。因此我崇尚自然,也师法自然。我喜爱置身于自然中寻求灵感,也喜欢置身于自然中获取力量,而这种从自然中抽出的力量美,组织了我的画面,所以我的画面承载着一种富于变化的情感。但我对于绘画的表达,并不是单纯地模仿自然,而是“步步移,面面看”,在观察自然中寻找内心的感受。自然的韵律美给予了我想象的空间,那是一种有活力的、丰满的又极具热情的感受。同时,大自然赋予我的灵感使我不仅仅是对于内在心灵、思辨和哲理的追求,而是注重表达真实的内在的气质和韵味,在强调气韵作为画面的美的标准的同时,也表达出了我的精神诉求。王维的诗中写到:“楚塞三湘接,荆门九派通。江流天地外,山色有无中。郡邑浮前浦,波澜动远空。襄阳好风日,留醉与山翁。”李泽厚先生评价为:“这种异常广阔的整体性的‘可游、可居的生活—人—自然境界,正是中国山水画去追求表现的美的理想。”这种理想境界,也正是我所追求的,并且影响到我创作的方方面面。与此同时,我也注重画面中诗意的表达,那种起伏的,躁动的,使人联想翩迁的韵律美。所以,中国画对我的创作影响至深。

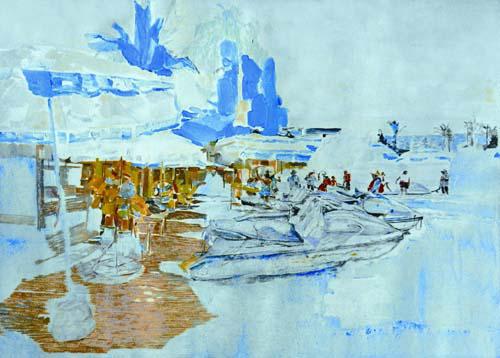

人的神情会随着环境而改变,艺术家也不例外。中国最南边的亚热带海洋——北部湾给予了我创作的灵感。南方的阳光不会像北方的阳光一样把任何物体的影子都拖得老长,南方的阳光照射在植物上、人群上、房屋上会使地面形成零乱的光斑,这一切在阳光的照耀中舞动,就像精灵一般活跃。还有和煦的海风吹散的云带着阳光给它的投射留恋于俯瞰的滩涂,舒展着时隐时现的灿烂,总能唤醒内心的世界,从而产生出无限的遐想以及不羁的情感。所以北部湾的所有都是我创作的源泉,我将大自然赋予我的一切挪用到画面中去,这为我创作提供了丰富的素材。但我对客观物象的描绘并不是一味地挪用,而是夹杂着大量我对北部湾的情感和自己的生活感悟。

我对于形也并没有太大的约束力,在物象的选择上也没有刻意的要求,更不会受成法的约束去确定什么风格,所以我的绘画直抒胸臆、直抒灵感,并且只要意笔明透就好。对于我而言,我的作品想表达的就是这样一种模糊的、不确定的、没有边际的目的。同时我认为万物是抒发情感的媒介,情感需要抒发,不需要描绘,而且绘画也是表露真情的媒介,所以既然绘畫是媒介,只要表达出我的情思便好,因而形不重要了。

亚热带气候的光和色,总是赋予我想象的空间。错落分洒在海滩的阳光,红绿相衬的枝桠,波光动人的海面,我享受着大自然赋予的一切,沉浸其中无法自拔。我抓住任何一种色彩,都会将它放置于画面中,那是一种欢呼雀跃的有呼吸又极具变化的情感,所以在光和色的选择上我极其敏感,同时我也尊崇“随类赋彩”的概念和“心的意愿”。因此我没有单纯地去模仿亚热带地区固有的色彩,更多的是将我个人的情感色彩取代了景物的固有色。整个画面中色彩的呈现并没有使观者有太大的排斥,这一系列情感的表达都是对北部湾畔浓郁的乡土情怀的热爱。

因受西方表现主义影响,在尊崇气韵和赋彩的基础上,我也会强调画面整体的形式美和节奏感。那种流动性和跳跃感不仅给了观众更大的想象空间,也更加表现了我个人的情感。这种与观者之间产生的共鸣,实现了特殊性中存在的普遍性的特征。同时,这种共鸣也给予了我更大的创作动力。艺术创作对于我而言已经不仅仅是对客观事物的描绘,而是在创造一种具有情感特征的物体。所以每每在创作时我不会放弃任何一个有感觉的瞬间,那是一种灼热的急需想释放的瞬间,因此我将所感所想呈现于画面,以保持它的温度。其实我们生活的环境并不陌生,但是当你静心来细细品味这一切时似乎觉得他们又是那么陌生,于是就迫不及待地想要写下他们的美。我大部分的作品就是这样产生的,这种极具想表达自然与情感的欲望使我更加想去了解生活,感受世界,也正是这种异样的美吸引了我,成就了我每一张画面。

我的绘画在吸收西方表现主义时,也离不开对中国传统的借鉴。例如,我在绘画的构图与形式上采用了敦煌壁画中那陆离斑驳的色彩,同时也运用了民间传统绘画以符号的形式打散、分割、重组的方法,我的创作正是借鉴不同元素去试图表达一种激烈碰撞的场面。因为不同的文化相融合总是会形成不一样的感觉,所以我的画面不仅在文化上有碰撞的火花,并且还借助自己对生活与情感的体验,在潜意识中用主观的形象去对人生对自然进行了表达。

对于艺术而言,表达情感是放在首位的,所以我不会居于法格之中,而是吸收众家之所长。无论是传统中国画的标准美,还是学院派的程式化,我总是在其中寻求一种能够适合自己的特殊的绘画语言形式。在此之前我以为好的艺术就是反传统和前卫,标新立异就是好东西,可又总是无处下笔,创作一番之后才发现,反传统和太过标新立异会限制创作的步伐,只有集众家之长才能探索出适合自己的道路。“借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也”也是一种表达情感的选择,于是我以“陶泳乎我也”为入口一直走到今天。

在绘画表现形式上我极力地去融合传统与现代、中国与西方的绘画语言,并且不同的地区文化、不同的艺术观念相结合总是会产生意想不到的结果。不会拘于某一家之说,也不会从某派之风格,只是想传达我固有的情感,所以我认为艺术家只要传达了情感,那便是艺术,艺术有了情感也便有了意象。因为意象是创作主体和客体之间相互融合的结果,就似诗歌借物抒情,虽写风物,但实写情感,这是诗歌的意象之美,绘画虽描写万事万物,但只要赋予其情感,就是艺术品。任何的创作主体都不会放弃对意象的追求,我也不例外。我会亲身接触事物,通过对事物的体验来表达内心的情感,同时也会把具体艺术中的色彩形式都融入想象中去,并且会将我的主观情感赋予到我所看见的客观物体中,于是展示给观者的是一个逃脱束缚之后直抒胸臆的自由感和韵律感。并且情感是创作中至关重要的,它呈现了艺术家本体对生活态度的看法,所以每个人所创造的艺术品都是独特的。

音乐是最抽象的艺术,我爱音乐,于是在创作中加入音乐性,使整个画面具有音乐的“节奏感”与“流动性”,这样的形式能向观者传达一种模糊、朦胧且迷惘又不知所措的情感状态。除此之外就是“韵律”,也指画面的“押韵”,成功的“押韵”可以使绘画读起来朗朗上口,押韵可以让画面结构更加整齐、整体。因此画面不至于太枯燥呆板,同时也带给观者一种特殊的体验,使观者在欣赏画作时不知所措,但却可以在朦胧中看见创作主体的情感表达,这种情感的表达,满足了创作主体情感的释放,正如倪瓒所说:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”

每每在创作时我总是会陷入一个无限大的想象空间,因此我格外注重绘画的形式美与内在的情感表现。在我看来,每一幅画作的产生,都反映着自己的生活情感,里面有喜悦,有悲痛,其中还包含着对自然万物独特的体验和对生命的感悟。所以我一直非常努力地从绘画本身出发,希望在绘画中能够找到自我,找到自己的精神信仰,于是努力地去摆脱对自然的单纯模仿,从而去寻找一种能够使作品更加贴近生活的表达方式,也能够更好地体现出自己的情感诉求的方式。在此过程中我会不停歇自己的脚步去努力寻找。

蔡群徽

广西合浦人。1996年毕业于广西艺术学院美术系油画专业。

现为中国美术家协会会员、广西美术家协会理事、广西美术家协会水彩艺术委员会副主任、广西青年美术家协会副主席、北海市美术家协会副主席、北海市美术家协会油画艺术委员会主任。北海市画院书记、副院长。

主要作品有《有序的风景—天高云淡》獲第十届全国水彩、粉画展中国美术奖提名奖,《有序的风景—南风》获第十一届全国美术作品展获奖提名奖,《有序的风景—亘古记忆》《有序的风景—沿海》《有序的风景—日子馨馨》《有序的风景—宜居城市》分别入选第八、九、十、十二届全国美术作品展。《有序的风景—九头庙秋色》获广西青年美术作品展金奖。