内外侧联合入路合并早期支具固定治疗复杂肘关节脱位的临床疗效

石玲玲,刘 晖,梁勃威,陈 浩

复杂肘关节骨折脱位是指肘关节周围韧带、关节囊损伤或伴桡骨头、冠突或鹰嘴骨折的损伤[1]。该骨折受伤机制复杂、诊疗困难、并发症多、预后较差。常见的病因有交通事故、高处坠落以及老年人骨质疏松摔伤等[2]。以往对复杂肘关节脱位常采用手法复位外固定或牵引等非手术治疗,但该方法对正常解剖结构的恢复较难,对肘关节稳定性的维持效果差,容易再次发生复发性脱位,因此此类损伤需通过尽可能地恢复关节面结构和关节稳定性,同时行早期功能锻炼以改善肘关节功能。目前内外侧联合入路合并早期支具固定术受到关注[3],为分析其临床效果,笔者医院骨科2014年1月—2016年12月收治复杂肘关节脱位患者86例,采用内外侧联合入路手术治疗以及非手术治疗,对比两种治疗方法术后肘关节功能等指标。

临床资料

1 一般资料

本组共86例,根据手术方法分为手术组54例(内外侧联合入路手术治疗)、非手术组32例(非手术治疗)。手术组:男性33例,女21例;年龄22~55岁,平均39.5岁;其中左侧28例,右侧26例,合并冠突骨折20例;根据Regan-Morrey分型:Ⅰ型24 例,Ⅱ型22例,Ⅲ型8例;合并桡骨小头26例;Mason分型:Ⅰ型25例、Ⅱ型23例、Ⅲ型6例;致伤原因:道路交通伤27例,高处坠落伤20例,其他7例。非手术组:男性20例,女性12例;年龄21~55岁,平均38.2岁;其中左侧18例、右侧14例;合并冠突骨折10例;根据Regan-Morrey分型:Ⅰ型15例,Ⅱ型13例,Ⅲ型4例,合并桡骨小头13例;Mason分型:Ⅰ型16例、Ⅱ型14例、Ⅲ型2例;致伤原因:道路交通伤16例,高处坠落伤12例,其他4例。两组均未合并鹰嘴骨折。两组患者的年龄、性别、患侧分布,骨折分型、致伤原因等比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:(1)患者具有明确的外伤病史;(2)患者年龄范围18~55岁;(3)均为单侧骨折,骨折至手术时间间隔<2周;(4)X线或CT检查证实存在肱尺关节脱位,且合并有尺骨近端、桡骨小头、冠状突及肱骨远端l处或以上骨折;随访时间≥12个月。(5)获得患者的知情同意。排除标准:(1)伴有高血压、糖尿病、心脏病;(2)合并恶性肿瘤疾病;(3)药物滥用史;(4)妊娠、哺乳期妇女;(5)术前伴有肘关节功能障碍。

2 手术方法

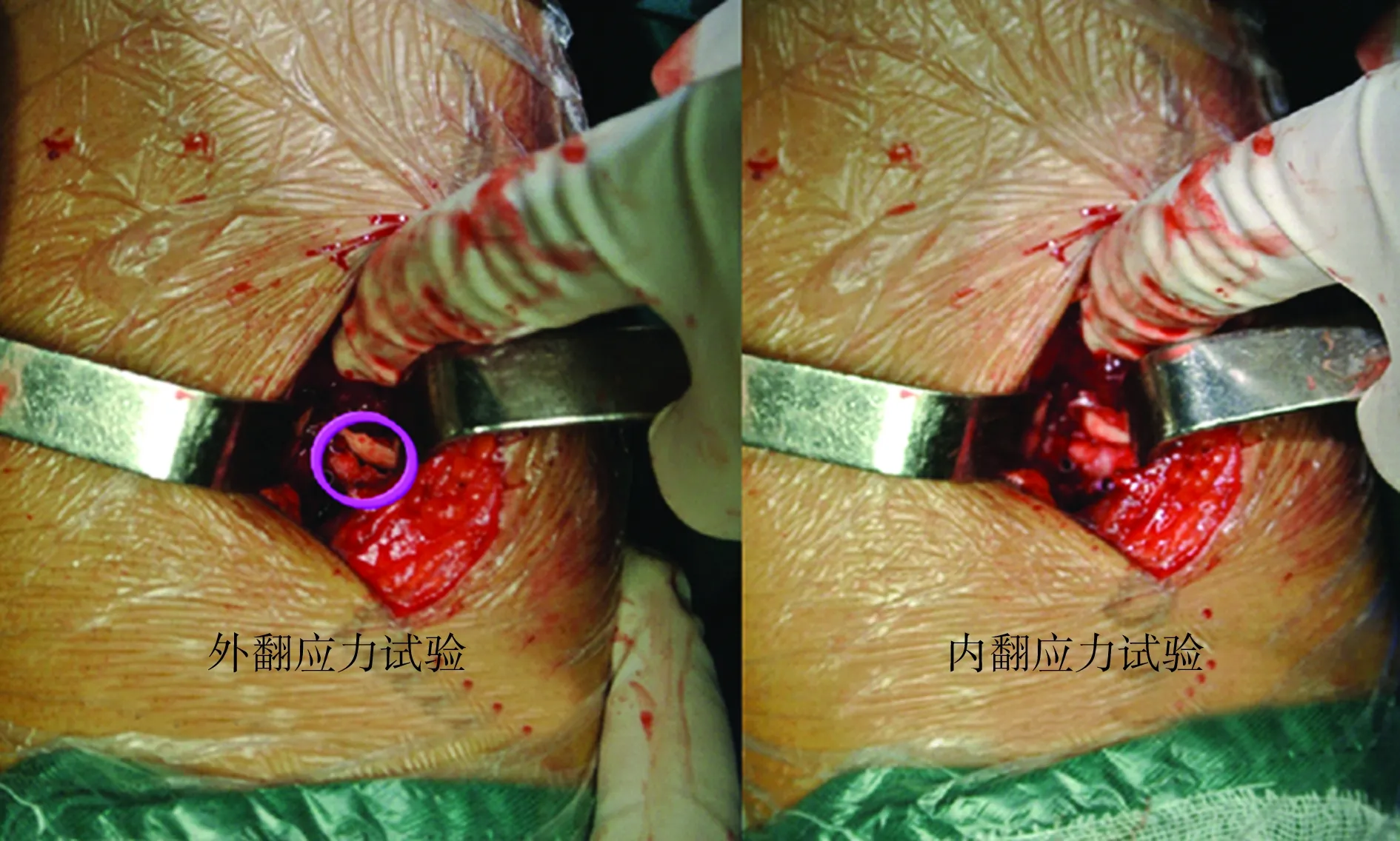

手术组:患者臂丛麻醉,先复位冠状突骨折,采取前内侧过顶入路[4-5]。Regan-Morrey分型Ⅰ型15例,10例采用带线锚钉缝合,2例采用埋头钉固定,3例未固定;Ⅱ型13例均采用埋头钉固定,Ⅲ型4例中1例采用克氏针结合缝线治疗,3例采用钢板螺钉固定。 采用Kocher入路修复桡骨小头,Mason分型Ⅰ型16例中,10例采用埋头加压钉固定,6例未固定;Ⅱ型14例中12例采用埋头加压钉固定,2例采用微型螺钉固定;Ⅲ型2例采用微型钢板固定。采用3.0mm锚钉修复LCL复合体、伸肌总腱止点和(或)后外侧关节囊,其中合并Regan-MorreyⅡ型冠突骨折术中根据内、外翻试验检查修复内侧副韧带前束(图1)。根据吊臂测试[6]检查前后稳定性,术后即铰链式塑料支架固定(图2)在屈肘90°位。术后第2天进行康复锻炼,主动屈肘前臂伸展和被动旋转练习持续20min,每日1次,ROM逐渐增加10°/3日,6周后,肘关节可在支具保护下屈伸运动,评估并记录结果肘关节疼痛的功能与稳定性。

非手术组:行非手术治疗,石膏外固定后,在可拆去石膏后实施肘关节功能锻炼。

图1 术中根据内外翻试验检查修复内侧副韧带前束

图2 铰链式塑料支架固定

3 评价指标

观察比较两组患者手术后的骨折愈合时间,术后3、6个月的肘关节屈伸及旋转范围,采用Mayo肘关节功能评分对患者的肘关节功能进行评价,主要包括:疼痛45分、活动范围20分、稳定性10分,功能25分,评分越高患者的肘关节功能越好;Mayo总分≥95分为优、80~94分为良、60~79分为一般、<60分为差。

骨折愈合程度采用CT扫描进程检测,记录两组患者完全愈合的时间,术后3、6个月时复检肘关节伸屈及旋转范围。伸屈范围采用仰卧位,臂位于躯干两侧且肘关节伸直,手心向上握拳状,在矢状面将量角器轴心位于关节侧方并通过肱骨上髁进行旋转范围测量。旋转范围测量采取坐或站立,臂位紧靠躯干,肘关节弯曲成90°,手心向内,腕关节中立位呈握铅笔状在横断面旋转躯干、改变肘关节角度, 量角器采用轴心通过前臂纵轴的方位测量旋转范围。

4 统计学分析

结 果

1 两组骨折愈合时间比较

手术组骨折愈合时间明显少于非手术组,比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2 两组肘关节屈伸、旋转功能比较

术后3、6个月,手术组肘关节屈伸、旋转度数均显著高于同期的非手术组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3 两组肘关节功能评分比较

术后3、6个月,手术组肘关节疼痛,活动范围、稳定性,功能评分均显著高于同期的非手术组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表1 两组骨折愈合时间比较

表2 两组肘关节屈伸、旋转功能比较

表3 两组肘关节功能评分比较分)

4 两组肘关节功能比较

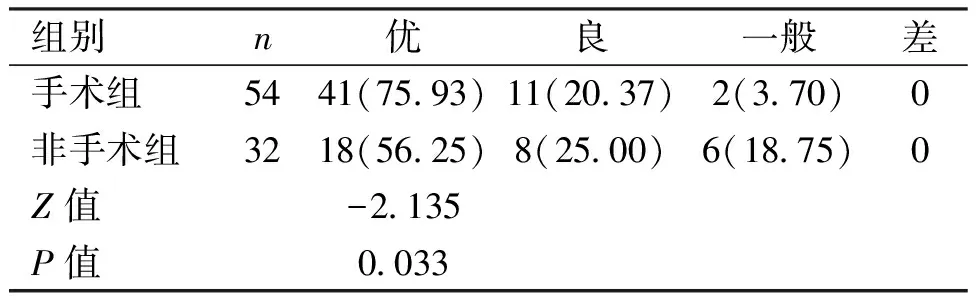

术后6个月,手术组肘关节功能优于非手术组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

典型病例见图3。

表4 两组肘关节功能比较[n(%)]

a b c d

讨 论

肘关节复杂骨折脱位是一个序贯的致伤机制,可分为三大类(5种类型),即后外侧旋转不稳定(包括MasonIV型桡骨头骨折和肘关节三联征)、经鹰嘴骨折脱位(向前或向后两种)、内翻-后内侧旋转不稳定[7-8]。本研究主要为后外侧旋转不稳定的肘关节脱位,其受伤机制通常是摔倒时手部撑地,肘部受到外翻、旋后和轴向应力,尺骨近端相对滑车发生向后外侧移位。损伤自外侧开始,向前或向后旋转至内侧的Horii环损伤。外侧副韧带(LCL)复合体常自其外上髁止点撕脱,是最早损伤的结构之一。内侧副韧带前束则是最后的受损结构,肘关节脱位时内侧副韧带前束也可能保持完整。以往治疗常存在术后关节不稳、异位骨化、关节僵硬及创伤性关节炎等并发症,随着手术技术和治疗理念的发展,手术治疗强调重建肘部同心圆性复位及可靠的稳定性;而术后早期活动能更好地恢复肘关节功能[9]。

本研究采用前内侧过顶入路和Kocher入路在治疗过程中均可清晰显示肘关节内外侧所有结构,对于损伤的组织具有良好的修复和探查作用,有利于肘关节损伤部位的恢复[10]。内、外两侧副韧带复合体是维持肘关节稳定性的主要结构,外侧副韧带复合体用于抗后外旋转和内翻应力,对保持肱桡关节的对合、肘关节内翻和旋转的稳定性有重要意义,内侧副韧带复合体主要用于抗外翻应力,特别是前束,韧带结构状态也影响肘关节屈伸、旋转度数[11]。因此强调对所有肘关节后外侧旋转不稳定患者均需进行外侧副韧带复合体的修复,但内侧副韧带是否需要修复仍有争议[12]。 Forthman等[13]报道22例肘关节三联征病例均未修补内侧副韧带取得较好效果,作者认为复杂肘关节脱位完成骨折内固定和(或)LCL复合体修补后,可作为简单肘关节脱位治疗,即使不修复MCL复合体也能取得77%的优良率,故不建议修复。但Pollock等[14]的生物力学研究显示,修复LCL而不修复MCL时,内旋的稳定性不足,肘关节运动学改变,尤其当LCL非等长点修复时,牵拉过紧,关节面应力增加。本研究术中发现内侧副韧带前束损伤,在骨折均固定从前内侧入路后进行内外翻应力试验检查可见关节间隙明显,仍应修复内侧副韧带前束。有文献报道[15]铰链式外固定支架固定辅助治疗肘关节不稳定能获得良好的疗效,但应用外固定架固定时,很难与肘关节的旋转轴保护一个固定轴线,即使严格依照旋转轴定位安置,仍可能会产生伸直受限等问题。本研究在术后第2天即采用铰链式支具保护下进行主动辅助屈伸运动,增加肘屈肌和伸肌的肌力,动态稳定加强肘部稳定性,防止肘关节僵硬[16]。

本研究通过观察比较手术组(内外侧联合入路手术治疗合并早期支具固定)、非手术组(非手术治疗),发现手术组和非手术组的骨折愈合时间比较差异有统计学意义,说明手术组在桡骨头和尺骨冠状突骨折复位方面效果较好,同时保证了骨组织愈合;术后3、6个月,手术组患者的肘关节屈伸、旋转度数均显著高于同期的非手术组患者,这是由于内手术组在韧带修复方面,优于非手术组,同时肘关节屈伸、旋转度数作为代表肘关节功能的指标,随着肘关节屈伸、旋转度数的提升,患者肘功能的恢复更加满意。故本研究中,术后6个月时,手术组患者的肘关节功能优于非手术组患者,说明经内外侧联合入路治疗后有利于恢复肘关节正常功能;术后3、6个月,在肘关节疼痛、活动范围、稳定性,功能评分等评价肘功能的指标中手术组评分均显著高于同期非手术组。

综上所述,内外侧联合入路合并早期支具固定治疗复杂肘关节脱位能够一期重建骨结构和韧带稳定结构,而早期支具保护下活动可加强动力稳定状态,有利于患者术后肘关节功能恢复,值得在复杂肘关节脱位患者手术治疗中推广。

- 创伤外科杂志的其它文章

- 复杂肘关节损伤的机制化分型与治疗思考

- 解剖型锁定钢板对粉碎性Pilon骨折疗效的影响Effect of anatomic locking plate on the curative effect of comminuted Pilon fracture

- 保留旋前方肌多轴锁定钢板治疗C1、C2型桡骨远端骨折Treatment of C1-type and C2-type fractures of the distal radius by open reduction and numelock II polyaxial system fixation with pronator quadratus reserved

- 股骨头骨折合并同侧髋臼骨折的手术疗效分析

- 玉米剥皮机致手部复杂损伤的临床治疗分析

- 腹直肌外侧切口联合K-L入路治疗复杂髋臼骨折