腹直肌外侧切口联合K-L入路治疗复杂髋臼骨折

谢 易,龚泰芳,李彬彬,肖 亮

髋臼骨折大多数由直接暴力引起,多为高能量损伤。根据骨折波及的部位和程度分为简单骨折和复杂骨折两大类。其中复杂的双柱骨折往往难以通过单一的前方入路进行显露和固定,需要联合后方入路[1]。本研究对湖北医药学院附属太和医院骨关节外科2013年1月—2017年6月收治的28例复杂髋臼骨折的患者,采用腹直肌外侧联合K-L入路进行骨折的复位和固定,临床效果满意。

临床资料

1 一般资料

纳入研究患者28例,男性17例,女性11例;年龄17~60岁,平均42.6岁。按Letournel分型均属于髋臼双柱骨折;高处坠落伤18例,道路交通伤10例;合并损伤:四肢骨折5例,胸腹腔脏器损伤1例,颅脑损伤3例,脊柱骨折2例,失血性休克4例。

2 术前准备

患者受伤至骨盆手术时间6~15d,平均7.2d。患者入院后,经积极补液抗休克,同时完成必要的术前检查。完善骨盆平片和CT扫描、三维重建影像。卧床后常规行股骨髁或胫骨结节牵引,同时行补液、维护脏器、抗凝(急性出血期后)、合并伤的治疗等。

3 手术方法

采用气管内插管全麻,漂浮体位。前路行腹直肌外侧切口入路,后路行K-L入路,先暴露并复位前柱、后复位后柱,使用塑形的骨盆重建钢板,联合使用拉力螺钉。

3.1前方入路 腹直肌外侧切口,上起脐与髂前上棘连线中外1/3,下至髂前上棘与耻骨联合中点,长约8cm,切开深筋膜后,打开腹外斜肌腱膜,注意保护切口远端外侧的腹股沟浅环,向外侧牵开精索或子宫圆韧带,仔细切开腹内斜肌、腹横肌及腹横筋膜,行腹膜外剥离,显露腹膜并向内侧推开,仔细分离显露髂血管束并向外侧牵开。显露髂耻筋膜、耻骨支和闭孔神经,显露死亡冠血管并结扎。行骨膜下剥离暴露耻骨上支、髋臼前柱、前壁和四方体,清理断端血肿顶棒协助复位,安置重建钢板,前可至耻骨结节,后可至骶髂关节外缘。若合并骶髂关节的垂直损伤或髂骨翼的骨折,可沿真骨盆内上缘向骶髂关节和髂骨翼剥离,注意保护髂腰肌和股神经,骨盆复位器复位后行重建钢板或螺钉固定。术中反复透视确定骨折端位置良好,螺钉未进入关节腔。用大量盐水冲洗伤口,留置引流管,逐层缝合关闭切口。

3.2后方入路 翻转体位,行健侧半俯卧位。切口起至髂后上棘,外凸形向下跨过大转子后方,向下纵行延伸,长约10cm。切开深筋膜后,钝性分离臀大肌,注意保护前方臀下血管和神经,在大转子止点上约1cm处切断外旋肌群,注意保护后方的坐骨神经,钝性剥离显露坐骨大切迹和坐骨结节及二者之间的髋臼后柱和后壁,清理骨折端凝血块,应用克氏针、复位钳、顶棒等骨盆复位器进行骨折复位,行重建钢板和螺钉固定。术中反复透视确定骨折端位置良好,螺钉未进入关节腔。术毕,用大量盐水冲洗伤口,留置引流管,逐层缝合关闭切口。

4 术后处理

术后前后入路切口均放置引流管,术后48h拔出。术后常规应用头孢类抗生素72h,术后即可开始双下肢主动活动。术后8周禁止下肢负重,8周后可驻拐部分负重,12周后完全负重。

5 疗效分析

记录术中出血量、手术时间、伤口感染情况(以伤口渗液的细菌培养结果为准)。根据Matta标准[2]评价骨折复位程度,根据改良的Merle D’Aubigne and Postel系统[3]评价髋关节功能。观察股神经、坐骨神经、髂血管损伤、异位骨化及下肢深静脉血栓形成等并发症。

结 果

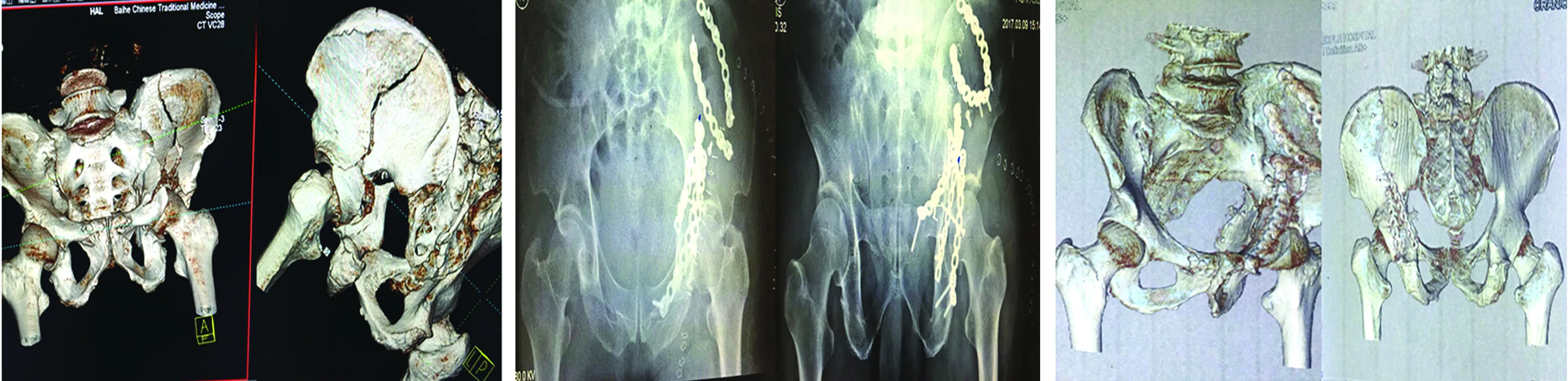

所有病例均获得10~18个月临床随访,平均13.5个月,均达到临床愈合。术中出血量480~800mL,平均620.5mL。根据Matta标准评估骨折复位情况,解剖复位20例,良好复位6例,较差复位2例。根据改良的Merle D’Aubigne and Postel系统评价:优19例,良7例,差2例。无伤口感染、无股神经、坐骨神经、髂血管损伤,无异位骨化或下肢深静脉血栓形成等并发症。典型病例见图1。

a b c d e f

讨 论

髋臼骨折的诊断和治疗一直以来缺乏统一的标准,目前临床上广泛采用的是Letournel于1980年提出的分类方法[4]。Letournel分型对于髋臼骨折手术入路的选择具有重要的指导作用。目前临床上常用的手术入路包括适用于前壁和前柱骨折的Stoppa法入路和髂腹股沟入路,适用后壁和后柱骨折的K-L入路,但对于波及双柱、尤其是伴股骨头中心脱位的复杂骨折来说,单一的前方Stoppa法、髂腹股沟入路或后方K-L入路均无法达到满意的复位和固定,常需要联合入路。但是联合入路又存在创伤大、出血多、并发症难以控制等问题。是否需要采用联合入路主要取决于后柱和后壁的骨折和移位程度,对于单一前方入路难以有效显露并复位的双柱骨折,必须选择前后联合入路。改良Stoppa法或髂腹股沟入路联合后方K-L入路已被广泛采用,并取得了一定的临床效果[5],腹直肌外侧入路联合K-L入路的手术方式鲜有报道。

腹直肌外侧入路最早用于普外科手术,后逐步发现其在显露单侧骨盆前后环的解剖结构上具有独特的优势。南方医科大学张潇等[6]通过多年研究逐渐将其作为髋臼骨折的常用术式。因Stoppa法入路具有显露髂骨不充分,过度牵拉损伤闭孔神经、精索或子宫圆韧带,损伤腹直肌止点等缺点,而髂腹股沟入路需行三窗口显露,损伤腹股沟管结构,刺激损伤髂血管束、诱发腹股沟疝等弊端。腹直肌外侧入路通过自然腹膜外隙对复杂的髋臼骨折实现复位和固定[7],相对前两种术式其主要优点在于:(1)可以通过肌肉窗和血管窗的间隙充分显露包括髋臼前柱到骶髂关节的结构,避免对腹股沟管结构的干扰;(2)可以清晰暴露腹壁下动脉和闭孔动脉吻合支“死亡冠”,有效预防术中动脉回缩引起的难以处理的大出血;(3)不仅可以充分显露髋臼后柱及其内侧壁方形区,对髂窝内壁显露亦充分,对于顺形拉力螺钉固定后柱十分有利,对于部分合并后柱骨折但后壁无明显移位的病例来说,可以通过单一前方入路取得良好手术效果,有效减少了手术创伤。

但是,该术式对于髋臼后壁的显露仍存在困难,同时由于经腹膜外隙,故术中有损伤腹膜和肠管的风险[8]。结合其优缺点,笔者应用该术式联合后方K-L入路治疗复杂髋臼双柱骨折28例,其中9例合并股骨头中心脱位,均取得了良好的临床效果,值得在临床上进行推广,亦可通过更多的病例和随访结果来验证其疗效。

- 创伤外科杂志的其它文章

- 复杂肘关节损伤的机制化分型与治疗思考

- 解剖型锁定钢板对粉碎性Pilon骨折疗效的影响Effect of anatomic locking plate on the curative effect of comminuted Pilon fracture

- 保留旋前方肌多轴锁定钢板治疗C1、C2型桡骨远端骨折Treatment of C1-type and C2-type fractures of the distal radius by open reduction and numelock II polyaxial system fixation with pronator quadratus reserved

- 股骨头骨折合并同侧髋臼骨折的手术疗效分析

- 玉米剥皮机致手部复杂损伤的临床治疗分析

- 内外侧联合入路合并早期支具固定治疗复杂肘关节脱位的临床疗效