陈介祺藏“齐法化”刀币范初探

□ 李亮亮 刘威 王希平

泉范是陈介祺的收藏门类之一,尤其是“齐法化”泉范更是其泉范收藏之大宗。本文以陈介祺所藏“齐法化”泉范为引子,结合其他金石学家之同类藏品,并结合出土资料对陈介祺藏“齐法化”泉范以及该类泉范之形制、性质、特征进行初步地思考、阐释。最终通过资料汇总、分析,对于此类泉范的质地、尺寸、地点、标记符号以及齐国铸币业的性质有了大致的概括,希望对于相关研究有所裨益。

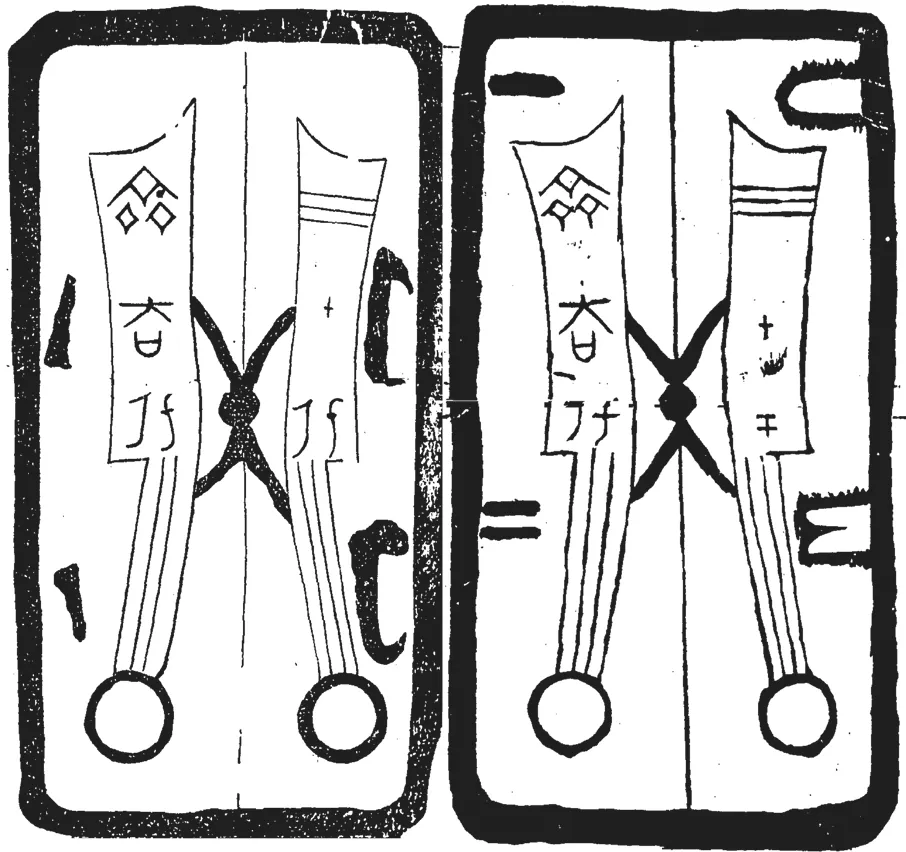

《古泉汇》《续泉汇》载铜范摹本对比

众所周知,陈介祺是中国历史上一位著名的收藏大家。在他的众多收藏中,泉范是一个重要的门类。陈介祺素有“千化范室”的斋号,他对于泉范的珍爱程度可见一斑。在其泉范收藏中,“齐法化”泉范占绝对多数。自泉范进入金石学家收藏研究视野至今已有300多年的历史。尽管如此,由于各种原因,建国以前的“齐法化”泉范并不是很多。包括陈介祺所藏,均已散佚殆尽,目前仅见目录及拓片资料,实物难得一见。随着田野考古学的不断发展,自上世纪60年代开始,陆续有“齐法化”泉范出土,进一步丰富了相关研究资料。笔者所在小城即多次出土“齐法化”泉范,现汇总历代著录、传世以及出土资料并结合陈介祺藏“齐法化”泉范略作探讨,望方家指正。

一、陈介祺的“齐法化”刀币范收藏

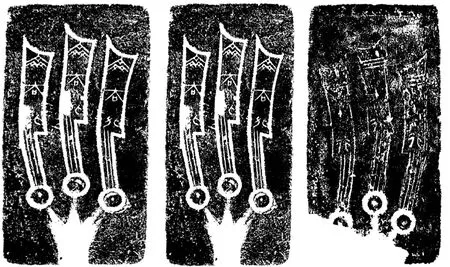

《古器物范图录》所载三件沙范拓本

陈介祺对于“齐法化”刀币范(以下简称“化范”)的收藏大约始于同治五年(1866年)。《陈介祺年谱》同治五年:“‘三月,得刘喜海旧藏齐刀范奇品。十八日赋诗记之。’”①(按:刘喜海卒于咸丰三年(1853)春,其殁后多数藏品归陈介祺。)同治十二年(1873)三月二十九日,陈介祺在致鲍康书:“敝藏泉范已悉数拓就,俟等专足呈。”四月十七日致鲍康书:“泉范拓竟,欲人作一藏范印而未就,亦未能识其铜与土之别(土有似石者有似砖者二种)。兹先呈鉴赏,将来寄一目还,或别为一册识之再呈。”随信附寄所拓泉范,笺中注“范拓共一百一十六种。”②至此,陈介祺对于泉范的收藏可视为第一个阶段。在此之前其所藏之泉范已全部系统地拓印完毕,总共只有116种,而且其中“齐法化”范数量并不多。

然而,陈介祺对于化范的收藏并未就此停止。相反,其泉范收藏中之大多数得于此后,尤其是“齐法化”土范(陶范)。同治十二年(1873年)四月十八日,“得一五铢铜范,并得一残砖。”同治十三年(1874年)七月九日,“接鲍康所寄新刊刻之《海东金石苑目跋》《论泉绝句》《观古阁丛稿》各书,另有其所惠秦出环范并各拓。”光绪三年(1876年)七月二十八日,致吴大书:“十二日,忽得齐化刀砖范三,其二虽皆有缺而是原合范未失,其一是面范刀之狭者,完而中断。”③信中同时提及为了保存古文字,委托专人搜访,因此在齐鲁大地,尤其是以临淄为中心的齐地掀起了发掘搜集砖瓦文字的高潮。这不仅对于其“齐法化”陶范收藏起到了重大的推动作用,同时也对其陶文收藏产生了巨大且有利的影响。同年八月二十一日,又得齐刀化残砖范二。陈介祺自题“光绪丁丑八月廿一日癸卯得此,而五合其二则四,并三铜一石,而余藏三代古范有九矣。斋陈介祺。”九月十八日,致吴大信中记又得齐刀化残砖范数十。“今又得齐刀化残砖范数十而无完者,疑访者秘之。残字七十余种,共可千一百矣。范拟拓成册,今年拓者疲于古,已夜以继日。《斋尺牍》五册本”④光绪七年(1880年),其刀化范拓已成规模,在其十一月十三日致吴大的信时附赠刀化范十六册。⑤此后,在目前已公开陈氏著作以及往来书札中,再难见陈氏关于“齐法化”范之记录。但可以推见的是,这一收藏并未停滞。因为其齐法化范集多达20册。

青州博物馆藏刀币范

陈介祺的“齐法化”范收藏不仅数量多,而且种类全,更有稀世精品。从质地上来说,陈介祺的收藏有铜、石、土三种,涵盖目前已知所有泉范种类。罗振玉曾提出石膏质一类,但是目前缺乏足够的实物证据。至于精品,吴大曾说“齐法化二范(按:此处指铜范母),六化范石、六化、四化残范,皆海内瑰宝……”。李佐贤在《续泉汇》中记述:“(陈介祺)可谓集泉范之大观。就中宝四宝六残铜范,宝六石范,齐刀两铜范,皆成周古物,大半两二土范,皆先秦古物。”鲍康曾说:“寿卿前辈拓寄所藏泉范铜、石、土三种百十有六纸,从来无此巨观”,“藏范铜者六十,石者廿四,土者卅二。五铢土范率有阳文,小篆反书。有纪年者十一……尤昔人所未见”⑧。尤其是其中的“齐法化”铜范母作为制作齐刀范的母范更是罕见。

关于陈介祺所藏化范的来源大致有二。一是金石好友的馈赠,最明确的系刘喜海所赠“齐法化”铜范母本,这一点毫无疑问。当然,这一部分比重极低,主要收藏还是来自于其本人(委托金石助手)的搜访。在其与金石好友的往来手札中常见类似记述,上文中曾有列举,在此不再赘述。两种不同的收藏渠道恰好可以同治十二年为界。在此之前,陈介祺“齐法化”范收藏并不多,而在此之后,随着他在齐都附近的广泛发动和搜集,大批的“齐法化”范为田夫村农发掘而出,极大地丰富了陈介祺的收藏。无论是哪一种渠道,陈介祺所藏“齐法化”范均来自于齐地(以临淄齐都为中心的齐国腹地)。其中,包括三件铜范。刘喜海旧藏一合系道光年间出土,另一件系同治七年出土。⑨关汉亨引罗振玉《俑庐日札》称陈氏所藏来自山东小汪家村,此说非确。罗振玉《俑庐日札》二十一:“钱范发现最晚。鲍子年(康)先生着《范说》,张叔未(廷济)先生《泉范》诸题跋考之甚详。惟诸家所定为石范者,予定为石膏质(见唐风楼金石文字跋图尾),此为前贤所未知者。《古泉汇》所载泉范至伙足补以前谱录之阙,然后来所出诸古化范则李氏未及见也。陈寿卿有齐化范数百,潘文勤有数十,然多破碎。予藏完好者二三,乃山东小汪家村出土者。陈氏有千化范室,谓此范也。此范合沙土为之,范面土甚细,想见古人已精合土之法也。”

对于化范的研究,陈氏已刊行、未刊行著述中均未见专以“泉范”为对象的论述。但是在有限的题记或书信往来中,我们同样能看到他在此方面的独到之处。同治五年(1866年)三月,陈介祺得刘喜海藏齐刀范齐品,十八日欣然赋诗记之。诗云:“金范不以铸,埴土入其中。两土复掌合,冶铜乃可容。昔人得泉范,宝已璆琅同。况兹太公刀,圜法肇齐东。厺货即法货,面识阳文工。幕铭载三十,卜世自为功。节墨节非即,循货戒贪瞢。亦有三十文,安邦与开邦。我每考其文,喟然无穷(按:此句中当脱一字)。陟降在左右,说诗愧不听。今观大书铸,前知示群蒙。古圣信理教,不惑非虚空。岂仅心理昭,直是帝天通。(按:此处脱句)器存人何终。谋利不谋道,世运何由隆。吁嗟乎!世运何由隆。”题记云:“同治丙寅三年得东武刘燕庭方伯旧藏齐刀范,古今无二品也,十八日丁丑作此赋之,退修居士草。”后又有跋云:“近年关中所出汉五铢土范皆阳文,乃铸范之范,非以铸钱也。惟宝六化土范、半两土范作阴文,而土坚似石,有黑点,当是抟埴为之,两合土范以成铸者。亦有半两、五铢铜范作阳文者,盖泉皆阳文,非阴范不能镕入,以金范为母,土范乃可生生不穷也。亦有半两、五铢铜范作阴文者,或亦可以铸钱,而未见全范,不敢遽以金之说易合土之文也。”(潍县陈氏家藏抄本)⑩题记及赋诗就铜范的重要性,面文的释读,范母的功用,阴文范与阳文范的不同都做出了言简意赅的判定。同治八年八月二十一日,得齐刀化残砖范二。在题记中首先指出了“化”字的古今不同之处。同时还意识到了范背的凹痕,虽未对其进行考释,但却指出了这一值得关注的现象。“齐刀化砖范出齐地。上缺,仅存一‘化’字尚完,与今传世‘化’字不甚同。有流,异,共四。流左四直画,右三。存陷痕六,又两半。在《传古别录》中,他更是专门指出了砖土质文物的拓制方法和关注事项。这些观点和看法放至今日仍具有现实的指导意义。

关于陈介祺“齐法化”范的去向,相关记载并不多。一方面,因其多为沙土质(陶),在重视程度上不及陈氏其他藏品,故少引人关注。另一方面,陈氏藏品实在过于宏大,这一部分藏品亦可说是九牛之一毛,沧海之一粟。关于陈氏藏品的去向,仅在王献唐《古今货币通考》中有只言片语的记载,云:“土范出于清末。类在今山左临淄城西关郊外,大佛寺旧基。最先知为币范,从事搜集者,潍县陈簠斋其人也。当时大部分归陈氏,少数归他家。陈有印记曰‘千化范室’,指此。正续古泉汇未著录。光绪三年以后始见陈与各家往来书牍中,发现当在此时。续泉汇已早于元年刻成矣。入民国后,出土渐稀,近岁益寡,又分散南北各家。现陈氏所藏泰半归山东图书馆。馆中复从益都孙氏及临淄得二三十枚。各范十九残阙,完整者每由拼凑而成,不拼凑者,百不得一也。”这段记载虽然不是很长,但是却明确指出了陈介祺藏化范的出土地点,指出了陈介祺是第一个专事搜集此类器物的第一人,也指明了陈介祺藏化范大部分归于山东图书馆。遗憾的是,这批资料目前仍未公开。除山东图书馆外,陈介祺其他化范收藏难觅踪迹,抑或早已毁于战火,不能不说是一大损失。

二、历代化范发现情况

“齐法化”作为齐国最为流行的货币,历代以来发现极多,分布也极为广泛。但是相对于货币本身,铸币的币范发现却屈指可数。不仅发现的数量少,而且能明确出土地点的更少,保存至今的更是凤毛麟角。以下罗列历代以来“齐法化”币范的发现,包括时间、地点、数量及流向,尤能凸出陈介祺收藏之重要性。

1.道光年间(道光七年前),齐刀铜范母出临淄,归刘喜海,后归陈介祺。

2.同治六年(1867年),齐刀铜范母出临淄,后归陈介祺。

3.清末,临淄大佛寺出土大量齐刀土范,大部分归陈介祺,少数归他家。陈氏所藏大部分后来归山东图书馆收藏。

4.清末,临淄出土齐刀土范及青州孙文楷所藏土范二三十枚,后归山东图书馆。

5.光绪六年(1880年),福山小汪家村出土土范甚多,王懿荣得一完整者,后归罗振玉。

6.光绪十四年(1888年),福山小汪家村出土土范,完者数十品归滂喜斋,二三归罗振玉,坏者归天壤阁。

以上皆摘录自王献唐《古代货币通考》周代范制篇,以罗振玉《俑庐日札》证之。

7.临淄齐都城出土“齐法化”石范,年代不详,长26.4、宽12.2、厚2.7厘米,去向亦不详。

8.1972年和1982年,临淄齐故城安合村南出土了夹沙陶质“齐法化”范(残)八方,其中有面范七方,背范一方。现存临淄齐国故城遗址博物馆。

9.山东省考古研究所临淄工作队发现一方长18厘米的陶刀币范, 时间、出土地点不详。

10.临淄西关北的大佛寺旧址也有“齐法化”刀范出土,有石范、砖范和铜范三种。 其中的铜范即刘喜海与陈介祺所藏之铜范母。

青州西辛战国墓出土典型刀币范

11.1965年,青州市前范王村出土完整“齐法化”刀币陶范三枚,其中两枚为一套。长27、宽13、子母范合厚5.7厘米,现藏青州市博物馆。

12.2006年,青州西辛战国墓出土一批齐刀币陶范及范砖,发掘者认为是作为耐火材料使用的。发掘简报中列举了其中的5件,庄明军先生在《青州西辛古墓出土齐刀币范的认识》一文中,称“现带有刀币文字式符号,用于模制刀币图案的砖块共计9块;而没有刻划刀币文字符号的砖,也是夹沙陶质地的,较完整的有30余块。”

第一次全国可移动文物普查期间,笔者对青州市博物馆藏西辛战国墓发掘资料进行了详细整理,确定此次发掘发现的刀币范包含陶范碎块及范砖两类,共计39块。其中,面范17块,背范10块,5块难以断定,均为碎块;范砖7块,较为完整。

13.2009年,临淄齐故城“城圈地”出土齐刀币残陶范百余块,56块归陈旭,80余块已售于他人。

14.光绪《益都县图志·金石志》有两条关于齐刀范的记载。一是“齐刀石范,存高柳孙氏……齐法化……光绪丁亥,范王庄掘土所得。范质以石屑陶治而成,与刘燕庭所收‘宝六化石范’同。”第二条为“光绪丁亥,城北二十三里范王庄村民取土,掘得齐刀范一窖,三字者居多,即昔人铸币处也。”

以上是笔者所能搜索到的关于齐刀范发现的所有记载。从中不难看出齐刀范之珍稀。

三、化范之一般特征

关于化范的质地。综合历代以来之发现及记载,共有铜、石、土(陶)三种,符合王献唐在《齐币铸造的三个阶段》及《古代货币通考》中提出的齐币铸造“土、石、铜”三段说。其中,土(陶)质范数量最多,石范发现较少,铜范则普遍被认作是用于铸造币范的“范母”。

关于化范的一般形制。长方形,长宽比在2:1左右;分面背两范,一般并排三枚刀模(完整者);注槽一般为梯形,注槽与刀环之间由支流连接;范正面一般都涂有脱范剂,背面有并排的三枚指窝;注槽口或者刀身外通常有各种文字或者符号;面范与背范之间通常有合范符或合范线;土(陶)范均为夹细砂灰陶,红陶极罕见,目前仅在安合村发现一枚背范为红陶。

关于化范的尺寸。安合村1972年和1982年两次出土的8块“齐法化”范长9~15(残)、宽6.6~13.2(残)、厚2~4(残);刀长1.5~13.2(残)、刀环径2.5厘米。张龙海、李剑经过统计比对,认为“齐法化刀币每枚长度一般都在18~18.5厘米,钱范中的刀币模长则为19.5厘米,注槽长6.5厘米。注槽与刀币模全长为26厘米。这就使得治范砖至少长要有27厘米,宽13.5厘米。”“齐法化”石范,范长26.4、宽12.2、厚2.7厘米。含沙砖范,青灰色,长26.5、宽11.5、厚2.9厘米。陈介祺所藏即是此种。青州范王出土陶范,长27、宽13、子母范合厚5.7厘米。西辛战国墓发掘简报中列举5块,长10.2~14(残)、宽9.5~13(残)、厚3.9~4.8厘米。其他出土面范残块长4.5~16、宽3.9~13.5、厚2~4.5厘米;背范残块长7.8~15.3、宽5.3~13.5、厚3~4.4厘米。范砖长26~27、宽12.6~13.5、3.6~4.8厘米。“城圈地”出土之58枚陶范残块长6.8~15、宽6.2~12.2、厚3.0~3.6厘米。

由此可见化范完整者的一般尺寸:长27、宽13~13.5、厚3.5厘米左右。从目前已知材料来看,长和宽差别不是很大,厚度差距相对较大。王献唐曾认为齐刀土(陶)范存在再次使用的现象,即用过之后再次磨平刻字,然后再次铸币。因此,范越磨越薄,直至废弃。从目前所知币范厚度千差万别这一现象来看,这种说法显然是站得住脚的。

化范出土地点极为集中。目前已明确临淄大佛寺、临淄安合村、临淄城圈地、青州范王村、福山小汪家村五处。而且,除了临淄齐故城内外三处地点可确定有铸造遗址外,其余两处并不能完全确定为铸造遗址。因此,我们是否可以推断齐国对于货币铸造一直是由国家专营?

关于化范上的文字或符号。有些是记方位的、有些是记干支的、有些是记数目的、有些是记物象的、还有一些特殊标记表意不清;这些文字或符号基本上都是阴刻,阳文极其少见;至于这些文字或符号的功用,有人以为是方便合范,有人认为用以标记数量,还有人认为是“物勒工名”的体现,也有人认为是工匠随意的行为。笔者以为,各家有各家的证据和道理,但每家说法之间又缺乏统一的标准,我们是否可多一种推测:这些文字或符号是否是工匠在试验范的硬度或刀的锋利程度呢?前文我们曾经提及这类陶范存在重复使用的可能。而陶范每经一次使用,因高温作用,其硬度和质地都会发生一定的变化,工匠在再次磨制使用的时候会不会现在刀身外试验一下以对范的硬度有所把握。至于刻字还是符号,这个时候完全取决于工匠即时的念头。有可能是他的名字,也有可能是他眼前看到的东西,也有可能是他随时想到的某些文字,等等。

结语

陈介祺作为中国金石学史上著名的代表性人物之一,其收藏之丰富、精品之众多、眼光之独到历来为世人所推崇。这样的评语同样可以放在他对于“齐法化”刀币范的收藏上。尽管他的化范收藏散失不少,实物现在也难得一见。但丝毫不影响他在这一领域的贡献。通过对其所藏化范的来历、种类、形制、研究进行综合分析,并结合历代以来的化范发现,使我们对于化范的一般特征有了大概的了解。或许可以为我们下一步的研究提供一定的借鉴意义。当然,“齐法化”币范的发现现在看来仍是凤毛麟角,进一步挖掘资料,明确出土地点或许会对“齐法化”流传演变,齐都之外究竟有没有齐国铸币作坊,乃至齐国铸币业研究都会产生积极而深远的影响。

注释:

①②③④⑤陆明君《簠斋研究》,北京,荣宝斋出版社,2004。

⑥关汉亨《陈介褀论泉集币及钱范收藏》《中国钱币》,2015,(04):70。

⑦杨鲁安《清陈介祺监拓“齐法化”范墨本概述》《中国钱币》,1987(04):41~45。

⑧《观古阁丛稿》。

⑨于中航《论齐国钱范》《中国钱币》,1998(02):3。

⑩陆明君《簠斋研究》,北京,荣宝斋出版社,2004:150。