“五月渡泸,深入不毛”

——诸葛亮渡的“泸”究竟在哪里?

◎ 文 | 文芳聪 编辑 | 任 红

望江岭对面曾经是历史上的三缝县 摄影/张桂伟

“绝塞蜻蛉汉著名,当年问路此南征”,是清代云南广南府训导王安廷《苴却怀古》诗里的句子,说的是蜀汉丞相诸葛亮亲率大军取道苴却、渡过泸水、完成南征的历史往事。

苴却是一个古地名,大约始于南诏,流行于元代,有汉字记载的确切时间是明代,地域大致相当于现今的永仁县全境、大姚县赵家店乡和四川省攀枝花市东区、仁和区、部分西区等地。元十一年(1274年)设置大姚县,明清时期其境内金沙江沿岸仅有的两个汛——白马河汛、拉鲊汛均在苴却境内。明代设置的苴却督捕营,其军事辖区沿金沙江南岸曾一度上达今天的大姚县铁索,下抵元谋县龙街。明清实行移民戍边,以镇、协、营分守各地,镇下为协,协下为营,营下设汛,汛下设塘,塘下设哨卡,这就是汛塘制度。汛算是不小的驻军单位,在大江大河的渡口盘诘往来人员。拉鲊汛就是这样的一个渡口,岸边的一块古渡保护碑记录着它不平凡的过去。

两汉三国时期,从金沙江与雅砻江汇合处的两江口至宜宾一段称泸水。古时泸水盛大,水流湍急,江弯滩险,乘木船过江,其惊心动魄可想而知。拉鲊渡口就在两江口往下不远处的方山脚下。唯有此处江道直,山势缓,江滩开阔。

方山望江岭诸葛营墙遗址 摄影/李赞阳

方山望江岭俯视图 摄影/张桂伟

在拉鲊渡口,挑着挑子的人都上了船,歇稳挑子,船工竖起一根木杆,凭熟练的经验调整好木杆上可以上下移动并可牵引帆布的横木,哗地一下拉起帆布,风就鼓着帆船往上游驶去。过了江心水急处,船工放下帆布,摇着长橹短桨,船就顺流而下,过对岸鱼鲊村去了。这样的渡江情景在2015年4月24日建成的金沙江鱼鲊大桥通车以前经常见到。

这里,就是诸葛亮当年“五月渡泸”处。

《后出师表》云:“故五月渡泸,深入不毛。”“五月渡泸”是指蜀汉丞相、武乡侯诸葛亮率领蜀军渡过金沙江远征到大理、保山等地的故事。但是具体在何处渡泸,历来争议很大,有人说是在原云南永仁拉鲊渡,有人说在昭通巧家渡,有人说是在四川省的泸州,即所谓的“滇西说”“滇东说”和“泸州说”。但如果是泸州,那么就不是渡金沙江而是渡长江了。“滇东说”的依据是因为有些史书上说孟获是云南曲靖人。在越嶲败于武侯大军后,孟获就从昭通巧家渡渡过泸水回了曲靖老家。诸葛亮就是沿着孟获的退路跟踪追进,在巧家渡口渡过泸水的。仅凭孟获是曲靖人就坚持“滇东说”,这个观点持论似乎牵强。

学者大都坚持“滇西说”,认为诸葛亮所率大军是从苴却拉鲊渡口渡过泸水完成南征的。明代杨慎写过一篇《渡泸辩》的文章,援引古志书《沈黎志》的记载:“《沉黎古志》‘孔明南征’,由今黎州路黎州四百余里至两林蛮,自两林南琵琶部三程至嶲州,十程至泸水,泸水四程至弄栋,即姚州也。今之金沙江在滇蜀之交,一在武定府元江驿,一在姚安之左却。据《沉黎志》,诸葛亮所渡当是今之左却也。”沉黎即沈黎。书里把“苴却”写成“左却”不足为怪,徐霞客还把它写成“苴榷”呢,文人记录当时土人口语,一般只是谐音而已。现在通用的“苴却”二字是比杨慎稍晚一点在明代中过进士、做过江苏江阴知县的云南大理人李元阳在《苴却督捕营设官记》一文中记载的。

沈黎郡是汉武帝新设的一个新郡。《华阳国志·蜀志》记载:“(元封)二年(前109年),分牂柯置益州郡。以广汉西部白马为武都郡,蜀南部邛为越嶲郡,北部冉、駹为汶山郡,西部笮为沈黎郡,合置二十余县。天汉四年(前97年),罢沈黎,置两部都尉:一治旄牛,主外羌;一治青衣,主汉民。”《沈黎志》现在已经找不到了,《宋史·艺文志》有存目。

杨慎从贬谪地云南永昌府往还四川新都老家,多次取道元江驿(今元谋姜驿),过三十五里沙沟箐及四十五里火焰山,在今天元谋龙街渡口过金沙江,还留下过“江声月色那堪说,肠断金沙万里楼”的诗句,不过他否定了诸葛亮大军从元谋县龙街渡过金沙江的说法,这应该既有他从史料角度的阅读分析,又是他实地考证的结果。

那些四处为官的学者诗人也支持“五月渡泸处”在苴却的观点。元代乌撒乌蒙道宣慰副使、《云南志略》作者李京有“雨中也过金沙江,五月渡泸即此地”的诗句(《过金沙江》),清代嘉庆进士、贵州知府刘荣黼有“汉家先后收南土,舟楫俱从此地来”的诗句(《泸水》)。这些诗句都把“武侯五月渡泸处”一同指向苴却拉鲊渡。

清代乾隆永北府知府陈奇典的《泸水考》、道光大姚知县黎恂的《金沙江考》、清代最后一名状元、浙江提学使、云南盐运使袁嘉谷的《武侯五月渡泸在今何处考》,也认为“武侯五月渡泸处”必在苴却拉鲊渡无疑。

遗址旧基上重建的烽火台俯瞰 摄影/张桂伟

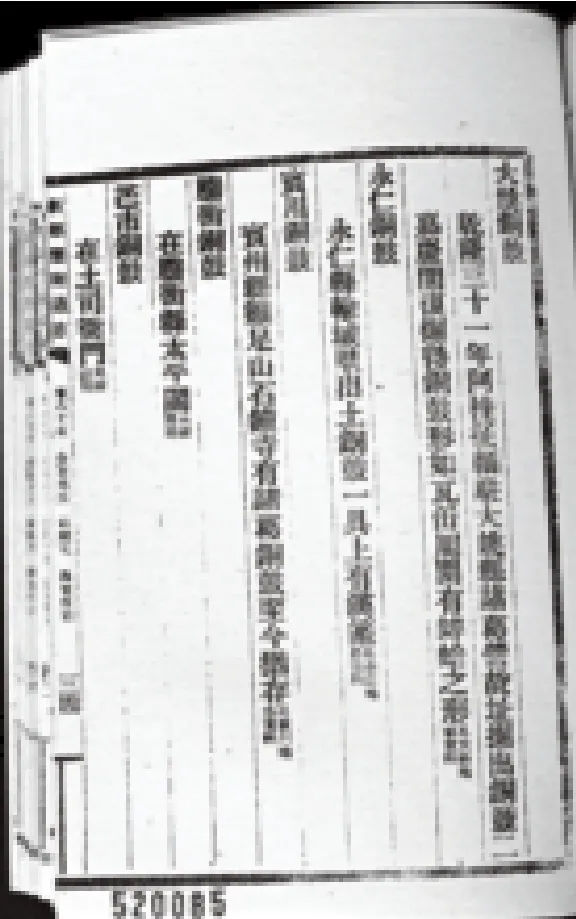

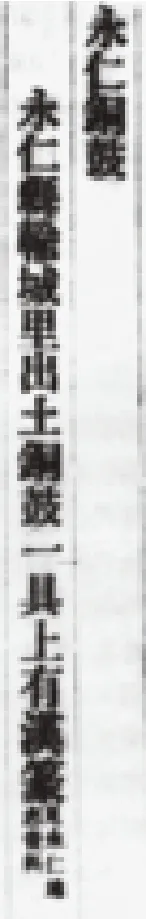

方山上出土的汉代铜鼓也很能说明问题。《新纂云南通志》记载:“大姚铜鼓:乾隆三十一年,阿桂征缅,驻大姚县(方山)诸葛营故址,发掘出铜鼓二。嘉庆间复掘得铜鼓,形如瓦缶,周围有蚌蛤之形。”“永仁铜鼓:永仁县输成里(大布乍)出土铜鼓一具,上有汉篆。”乾隆年间缅酋多次骚扰云南边境,名将阿桂平缅大军曾住方山,在方山旧基上掘土筑营墙发现铜鼓和铁柱。嘉庆年间在方山再次发掘出铜鼓。史书对这次发掘的铜鼓有仔细描述,说“鼓如瓦缸,四周有蛙、蚧之形,击之不甚鸣。唯置之于流泉,水激其心,声甚厉”。光绪二十二年(1896年),本地人彭加善、李福云又在方山发现一面铜鼓,曾被当做演奏乐器用,解放后被中央西南服务团发现并护送到云南博物馆收藏。《新纂云南通志》记载的永仁铜鼓、大姚铜鼓发掘地均在方山,因此,也称方山铜鼓。志书记载的方山多次发现汉代军鼓,是诸葛大军曾驻的有力证据。

诸葛亮南征后是怎么回成都的呢?

明代初年镇守大理的李浩在他的《三迤随笔·泸水渡碑》一文明确记载“武侯归蜀则走姚州,东出弄栋道。古伽毗馆设坛祭祀南征阵亡将士,立碑于渡口。碑述南征始末。碑为李恢立”。这是李浩根据南诏文献和自己的见闻写下来的。他所说的伽毗馆为南诏所设,具体地点就在今天的永仁县城苴却街。

诸葛亮的行军路线是什么呢?

我们先来看看当时影响行军路线的政治形势。东汉中央政府在今天的云南大部、四川南部和贵州西部一带设立了四个郡,即越嶲郡、益州郡、永昌郡和牂柯郡。从汉武帝开始,这些地方都属于益州刺史部的巡查范围,统称益州的南中地区。

1 袁嘉谷《武侯五月渡泸在今何处考》 摄影/文芳聪

2《新纂云南通志》520085页记载“方山铜鼓”(说明:《新纂云南通志》记载的永仁铜鼓、大姚铜鼓发掘地均在方山,因此也称方山铜鼓) 摄影/文芳聪

3 永仁铜鼓存条 摄影/文芳聪

4 大姚铜鼓存条 摄影/文芳聪

5《新纂云南通志》记载铜鼓一对 摄影/文芳聪

刘备占领益州后建立的蜀汉政权对这一地区的影响力十分有限。特别是夷陵之战后更是如此。彰武元年(221年)七月,也就是刘备称帝三个月后,他挥兵东征东吴,结果在夷陵吃了败仗。越巂郡少数民族首领高定见刘备征东吴失败,蜀军大伤元气,就乘机发动叛乱,并自称为王。益州郡的地方豪强雍闿也随之叛乱,杀了蜀汉政权认可的益州太守之后,又在东吴的唆使下发兵攻打永昌郡,就是现在的保山及以西地区。随着越巂郡和益州郡的反叛,牂柯郡太守朱褒也趁机反叛。这些叛乱势力相互勾结,使蜀国的南中四郡除永昌郡以外的其他三个郡几乎全部脱离了蜀汉控制。

四年后的建兴三年(225年)春天,这已经是刘禅时代了,在与东吴的关系得到修复和国力初步恢复的形势下,诸葛亮决定南征,平定南中叛乱,以剪除后顾之忧,同时筹备军资,为早日北伐创造条件。事实上,诸葛亮南征不但达到了稳定后方的政治目的,还在于从南中地区源源不断地获得大量的盐铁、皮革、竹木、生漆等战略物资,促进蜀汉经济发展,为北伐提供了物质保障。

平叛大军兵分为三路,西路军由诸葛亮亲自率领,他要对付的是高定的越巂部队和前来增援的雍闿所部。因此,武侯南征不但要打败两部联军,还要渡泸平定益州、恢复对永昌郡的有效管辖。

再看看行军路线。

综合史料记载分析,诸葛亮的西路军从成都出发后,顺岷江水路,到达今天四川宜宾,然后在沿金沙江逆流而上,取道卑水河谷,就是今天的美姑河,深入越嶲郡腹地与叛军激战,斩杀高定之后,雍闿被高定部下杀死。联军的两个首领都没了,剩下来的叛军部队归孟获指挥。孟获计无所出,率部西逃,在盐源、盐边、永胜一带被诸葛亮打败,便渡泸向南逃避。

诸葛亮亲率主力走直道沿安宁河谷南下,以便截击孟获。在泸水边的拉鲊渡,诸葛亮渡过泸水,从海拔960米的金沙江边沿南方丝绸古道顺山谷登山,到海拔2377米的永仁方山望江岭安营扎寨。占据望江岭,居高临下,监视渡口动向。这里山势高峻,视野开阔,是个战略高地。方山上今天还有诸葛营遗址。遗址尚存遗迹两处,一处是在望江岭,防御长墙、营梗、墙基、壕沟、岩石上开凿的插旗圆孔等遗迹还在。望江岭是一个从方山腹地伸向金沙江岸的三角形犄角山岭,两面都是悬崖,修一道营墙到两边山崖就可以形成了封闭圈,那就是一个能够俯视江面、通视对岸的战略要地。

据考古发掘记载,遗址占地约3.5万平米,面南而筑,南防御墙长356米,最高3米,厚2.4米。残存寨墙高3米,厚0.62米,内壁填护坡1.6米。有内壕宽6.5米,外壕宽4.5米。南寨门宽2.6米,门道深3米。另一处是烽火台,在现今的诸葛营村下方的岩坎上。烽火台基址隐约可见。2008年地震恢复重建时在遗址上重建了烽火台。

登上烽火台,向南近可以看见永仁县城,远能看到元谋东山、武定白露、牟定戌街、大姚紫丘山,数百平方公里尽收眼底。此外,方山上还有诸葛小道、诸葛洞等道洞名称。方山顶上的诸葛营村原来叫王家队,千百年口耳相传,说王家队就是当年诸葛亮南征获胜后留下的一个王姓下级军官率军士驻扎方山、监守金沙江渡口和苴却要地而由军转民传承下来的。

今天我们在望江岭,可以俯视江面、通视对岸几十公里之外。我们登上烽火台,向南近可以看见永仁县城,远能看到元谋东山、武定白露、牟定戌街、大姚紫丘山,数百平方公里尽收眼底,不由得感叹诸葛亮选择这个战略要地的独到眼光。

诸葛亮南征,那是1792年前的事情了。