基于生物测定方法的中药质量标准控制技术发展现状与展望

马文苑,谢媛媛,王义明,罗国安

中药质量标准是中药产、供、储、用和监管过程的基本准则和法定依据,是中药研究与生产的难点和热点问题,是中药现代化的重要基础和关键。如何结合中医药特色,科学解决中药质量评价、控制及体内外活性表征等问题,创建具有中国创新性自主知识产权的中药质量标准体系,是中国医药研究生产领域亟需深入考虑的关键问题之一[1]。中药现代化战略实施二十年来,国内学者们探索在以化学成分(群)为中心的中药质量控制研究中引入生物活性测定方法和指标,以期从常规、化学、生物等多角度控制与评价中药质量,并取得了较大进展。

1 生物测定方法在中药质量控制中应用的现状与标志性成果

随着分析化学技术迅猛发展,中药质量检测从早期基于传统临床疗效的“辨状论质”原则的经验判别,逐渐发展到以化学成分定性、定量检测为主要手段的质量控制体系;质量控制指标从采用单一或某几种有效成分含量测定的片面质量评价标准,到基于多批次药材或制剂建立的中药色谱指纹图谱进行其质量整体性评价的广泛应用,质量标准评价体系逐渐由对“点”(单一指标成分)的控制向“多点”(多指标成分)测定与整体质量评价(化学指纹图谱)相结合的全面质量控制模式转变[2]。同时,学者们也意识到中药作为一个复杂系统,在建立中药质量标准过程中须体现中医用药理论,全面反映药效物质基础、复方药物的配伍、君臣佐使用药、药物性味等,中药质量标准体系和质量控制模式逐步完善,控制水平逐渐增强,逐步建立了符合中医药特点的质量控制体系和模式。2015年版《中国药典》在科学研究基础上,对中成药标准,根据其功效,控制处方中相关联的主要药味或成分。如“妇必舒阴道泡腾片”标准中建立“苦参、蛇床子”指标成分的含量测定,以控制与处方“清热燥湿,抗菌消炎,杀虫止痒”的功能主治相关联的药味;再如“便通胶囊”标准中建立了“白术(健脾)、芦荟(润肠通便)”的薄层色谱鉴别和“肉苁蓉(滋阴益肾)、芦荟”指标成分的HPLC含量测定,使得质量标准更好地体现中医药特色[3]。

生物测定方法是继性状鉴别、化学成分定性定量测定之后,推动建立符合中医药特点的中药质量标准的有效途径和手段。2005版《中国药典》即采用生物检定方法(抗凝血酶活性检测法)控制水蛭的质量[4];2010版《中国药典》一部正式收录了“中药生物活性测定指导原则”[5];2015版《中国药典》收录了“基于基因芯片的药物评价技术与方法指导”和“中药材DNA条形码分子鉴定法指导原则”[6],充分肯定了生物测定在中药质量评价体系构建中的作用与价值。目前,将中药生物特性与中药质量控制相结合主要有两种模式:一种是通过中药生物活性特征直接对中药质量进行评价;另一种是将药物生物特性(药理活性、胃肠吸收、特异蛋白或细胞膜结合特性)与(多)成分相结合。

1.1 基于中药生物活性特征的中药质量评价

中药质量生物评价大体可分为两大类:一是基于遗传信息的中药材基原DNA分子鉴定,如Biocoding[7]、DNA条形码[8]等,主要用于中药材基原鉴定和真伪评价;二是基于生物效应的中药生物效价或活性检测,主要用于中药(包括中药材和中成药)质量的优劣评价。前者是中药基原鉴定的新方法和重要发展方向;后者以药物生物效应为基础,利用整体动物、离体组织、器官、微生物和细胞以及相关生物因子等为试验系,评价药物有效性或毒性等生物活性,从而控制或评价药物质量[9]。生物效应评价的核心是建立的评价方法须具备定量药理学与药检分析的双重属性和要求,既包括试验设计、量化指标、剂间距、分组、对照、可靠性检验等定量药理学的内容;还包括线性范围、精密度、重复性等药物分析的内容。

早在上世纪50年代我国学者楼之岑就利用小鼠服植物性泻剂(大黄)后排湿粪建立了植物泻剂的生物检定方法,探索采用生物或药效的方法评价中药质量[10];周重阳等利用抗菌效应测定大蒜油中大蒜辣素和大蒜新素等活性物的含量[11];杨明华采用子宫平滑肌建立益母草制剂的生物活性检测,这些研究为中药质量生物活性检测方法的建立奠定了基础[12],但上述方法对生物效应的评价多以动物、组织等为研究对象,采用单一的药理评价指标,同时未和化学成分(生物效应的物质基础)相关,没有明确的量效关系,具有局限性。

随着科学技术水平的迅猛发展,学者们从相关细胞、靶点、通络或关键生化因子入手,建立关联机制的生物评价方法。生物活性检测技术测定中药含量的方法开始收入《中国药典》等法定标准,如2005版《中国药典》即采用生物检定方法(抗凝血酶活性检测法)控制水蛭的质量[4];消栓肠溶胶囊的效价测定方法借鉴了生物制品中酶效价测定方法[13]。肖小河提出了“生物检定法”和“药理学评价体系”等以生物学指标或药效毒理参数来评估中药材质量优劣的方法,建立了一系列反映中药材功效与毒性的评价方法,包括泻下、抑菌、强心、止血、抗病毒、抗炎、解热、活血、最小致死量毒价、肝细胞毒价等[14-18]。并针对现行中药材品质评控“以偏概全,难关药效”的不足,提出了“中药大质量观”[19-20],建议在药典常规质量检测与外来有害物质检测基础上,引入能反映临床疗效的药材商品规格等级、生物效应评测、效应成分指数及品质综合指数等评价方法,共同构建中药材品质综合量化评控体系。生物活性测定法在中药质量控制方面得到很好的应用,为推动生物评价模式与方法在中药质量标准化中的应用发挥了重要作用。但鉴于生物效毒价检测多为离体细胞、组织、器官的定量药理反应,且是基于某一特定药理条件下的活性测定结果,尚不能完全反映中药在疾病状态下的治疗作用[18]。

1.2 基于中药化学成分与药物生物特性相结合的中药质量评价

中药指纹图谱具有整体、宏观和模糊分析等特点,能基本反映中药内在质量的整体变化情况,适合于中医药传统理论研究的需要。它是使用多学科交叉、综合技术手段对中药复杂物质体系质量稳定性进行评价的检测方法。随着分离分析技术的迅猛发展,中药定性、定量方法由一般常规法逐步发展到薄层色谱法(TLC)、高效液相色谱法(HPLC)、气相色谱法(GC)、质谱(MS)及各种联用技术,实现了中药复杂物质体系同时、快速、高选择和高灵敏定性定量表征[2]。随着研究的深入,中药指纹图谱不断在中药质量控制领域得到扩充和延伸,学者们在此基础上开展了大量基于中药化学成分与药物生物特性相结合的中药质量评价技术研究。

1.2.1 中药化学物质组学 中药化学物质组是指在一定条件下作用于生物系统的外部扰动系统的所有化学物质和/或化学成分的集合[21],“自上而下、逐层递进”的中药化学物质组学发现中药复方有效组分(成分),指纹图谱结合多指标成分含量测定表征中药复方的药效物质基础,基本讲清其化学物质基础,多维多息指纹图谱是中药复杂物质体系有效组分(成分群)化学特征表征的核心技术,目前已成功用于清开灵注射液、丹红注射液、血必净注射液等中药注射剂质量全面评价与控制研究,获得2014年国家科技进步二等奖[22~25];2000年在王永炎院士和张伯礼院士带领下启动了第一个中药973项目——中药方剂的关键科学问题基础研究,其中最突出的成果之一就是推动了中药复方从药材配伍到有效部分(有效组分)配伍的理论发展,从传统中药复方中开发现代复方中药(组分中药)取得重大进展[1,26]。通过对有效部位或有效组分的理化特性,直接将化学物质基础与药效相关联,既充分吸收中医用药理论精华,又蕴含现代药物活性特征,也为中药组分新药发现和快速筛选提供了思路和方法,在此基础上研究开发新药双龙保心片,已申报CFDA进入实审程序,以中药复方清开灵为例的组分中药研究获得2007年国家科技进步二等奖[27]。

1.2.2 多维多息指纹图谱技术 罗国安等提出发展多维多息指纹图谱[2,28],从多维联用分析技术、药效检测和信息处理三个方面入手开展中药指纹图谱理论和实践研究,形成了较为实用的中药指纹图谱分析技术。多维即采用多种分析仪器联用的模式。目前最常用的高效液相色谱/二极管阵列检测器/质谱/质谱联用方式所得的色谱峰图(各个成分的保留时间);二极管阵列检测器所得的在线紫外光谱图(on-line UV 图);一级质谱图(各个成分的质量)和二级质谱图(某成分的特征碎片)。所谓多息,即指中药的特征谱应努力做到化学和药效两方面的信息[29-31],经组效关系研究,获取中药药效组分指纹图谱;并将化学指纹图谱和中药药效组分指纹图谱用于中药材、中间体和中药复方制剂的质量控制,以及药物创新等实践中,最终解决中药质量评价的科学性等中药质量关键科学问题[28]。在此基础上发展定量指纹图谱,通过中药中各成分含量变化计算相似度,采用相似系统理论定量评价中药液相色谱指纹图谱的相似度[32]。

1.2.3中药药效指纹图谱技术(中药组效学,中药谱效学) 李萍等提出建立基于中药作用特点的“等效成分群迭代反馈筛选策略”,通过应用色谱、光谱技术,对中药(复方)的整体化学成分群进行表征和定位,根据化学成分的靶标亲和力、化学结构、极性、含量等选择等效成分群,应用在线成分捕集制备系统,捕获目标候选等效成分群,同时往返收集除候选等效成分群的剩余部分,开展不同层次的体外、体内多种药理模型及系统生物学方法,进行药效综合表征,发现“等效成分群”,并以其作为中药药效成分标示量,构建基于“等效成分群”的中药质量标准控制模式,使中药质量控制模式由指标成分向等效成分群转化、由与药效关联不强向以药效为核心转化,以期实现中药化学成分清楚、药效物质明确、质量稳定可控[33]。利用该策略,已在复方丹参方中发现了一个由18个成分组成、比例明确、含量清楚的等效成分群,可视作该制剂的有效组分标示量[34]。余伯阳等提出了“谱效整合指纹谱”[35],即通过离线或在线的活性检测方法,将所获得的活性信息经过数学或计算机编程的方法处理后,构建与中药化学成分指纹峰相对应的活性指纹谱,再经过统计分析或计算机处理,将不同的化学与生物学指纹信息整合后所得的综合性评价模式。“谱效整合指纹谱”也是一种谱-效关系研究,是一种融化学特征鉴别与生物活性评价为一体的综合性评价模式,能较好地反映中药中复杂的成分体系所各自对应的化学信息和生物活性信息。常艳旭等构建了高效液相色谱-二极管阵列检测-化学发光法联用仪器系统,建立丹参注射液-H2O2清除活性指纹,用于丹参注射液的一致性评价;进一步模拟阳性药物峰效关系模型,构建丹参注射液效价指纹图谱;并利用相似度评价和判别式分析与丹参药材活性指纹图谱结合,评价不同产地、不同品种、不同栽培方式的丹参药材,从化学信息和活性信息的多个角度确定了栽培丹参和山东产的白花丹参可作为野生丹参的替代品[36-38]。

1.2.4薄层色谱-生物自显影技术 薄层色谱-生物自显影技术将薄层色谱分离和生物活性测定结合起来,是一种集分离、鉴定和活性测定与一体的药物评价和筛选方法,目前已成功地应用于乌药、厚朴和紫苏子的薄层色谱鉴别[39]。

1.2.5生物色谱技术 生物色谱是基于生物大分子的特异性相互作用分离纯化和测定具有活性的化合物和生化参数的新兴技术。酶、受体、DNA、膜蛋白、膜磷脂、血浆中的运输蛋白和其它具有重要生理功能的生物大分子均可作为分子生物色谱的配基,目前固定化脂质体色谱、固定化蛋白(人血清白蛋白、α-酸性糖蛋白)色谱、活性细胞膜色谱等广泛用于当归、川芎、茵陈、黄芪、红毛七及当归补血汤等的研究中[40]。此外,将中药HPLC指纹图谱和其生物活性为基础,将HPLC指纹图谱上的化学指纹峰分别进行活性研究,并经数学、化学计量学、生物信息学和计算机模拟等方法进行处理,将化学指纹峰翻译成生物活性效价值,建立谱效相关指纹图谱,已用于山楂及银杏叶(抗氧化活性)的质量评价[41]。Caco-2细胞模型与HPLC-MS联用,对当归补血汤等肠吸收成分进行研究,为中药可吸收成分筛选提供了新方法[42]。这些技术将药物生物特性(药理活性、胃肠吸收、与特异蛋白或细胞膜结合特性)与(多)成分相结合,找出具有特定生物特征的成分(群),作为中药质量控制的指标,为科学合理的制定中药质量标准提供控制的指标成分群。这些创新的方法为中药质量标准体系的构建与完善提供了更多的思路,但与此生物特征对应的成分(群)是否能代表该中药所有作用的物质基础,这些新的技术方法在实际操作中是否具有可操作性,检测方法在准确度、精密度、专属性和耐用性等方面是否符合中药质量控制分析方法还有待检验。

1.2.6 系统生物学技术在中药质量评价体系中的应用 基于基因组学、蛋白质组学、代谢组学等系统生物学技术和网络药理学研究可实现中药复杂体系生物效应的整体表征,在此基础上获取的与安全性相关和与生物活性相关的生物标志物为中药质量评价指标成分的选择提供更为精准的科学依据,也已成为中药质量评价的关键技术之一[43]。

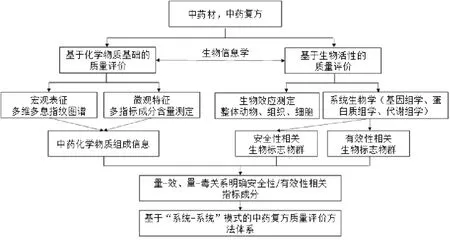

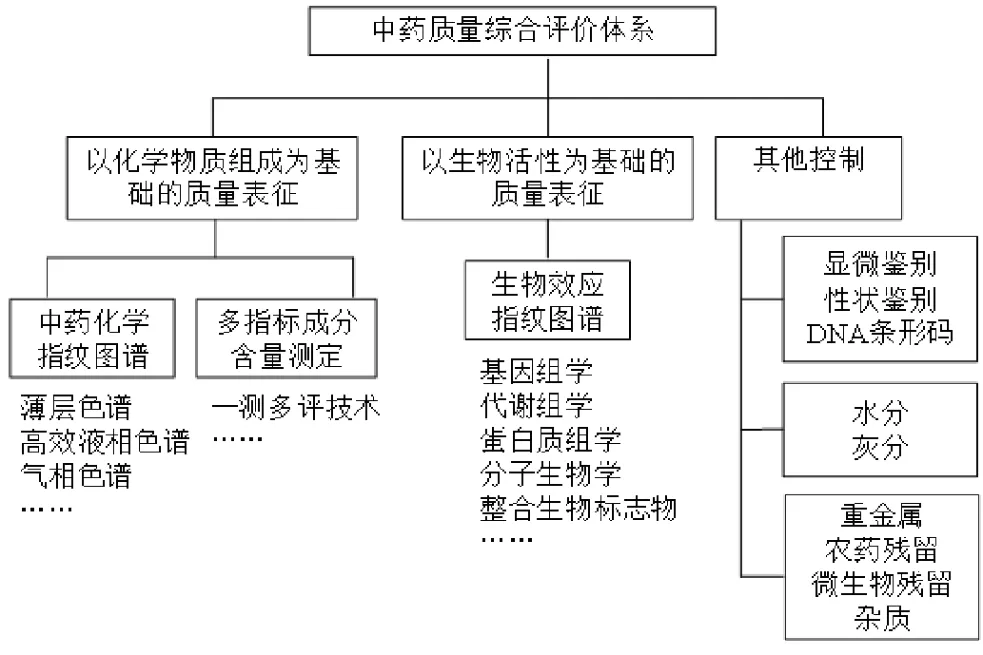

中药复方整体性作用特性在本质上体现为中药与人体两个复杂系统间的相互作用并形成一个更高级的系统整体,是“系统(药物系统)-系统(生物系统)”的作用模式[44]。在此基础上,罗国安提出了建立基于“系统-系统”模式的中药复方质量评价方法体系(图1):整合基于化学物质基础的质量评价和基于生物活性的质量评价,通过宏观特征(中药指纹图谱技术)和微观特征(多指标成分含量测定技术)相结合,明确中药化学物质组成信息;通过基因组学、蛋白质组学、代谢组学等系统生物学研究发现能够体现中药复杂物质体系整体效应的,与安全性、有效性相关的生物标志物群,这个生物标志物群是包括基因组学、蛋白质组学、代谢组学、中医辨证(临床信息)、病理生化指标和影像学指标等是多层次数据的整合。本课题组将整合生物标志物体系用于中药复方糖肾方的现代基础研究,获得2016年国家科技进步二等奖。结合网络药理学等生物信息学技术确定与中药安全性和有效性相关的指标成分群,通过生物标志物群表达水平(含量)变化与中药中指标成分含量变化的相关性分析,建立基于安全性和有效性的中药生物效应指纹图谱。现代多种分析检测技术表征中药的化学内涵和各种组学技术及分子生物学、现代影像技术整合表征两个复杂系统的相互作用,有别于化学药(西药)单个化学成分对单个作用靶点(“点-点”作用模式),为中药质量标准控制由化学标志物向生物标志物转化提供了新的思路和方法[45~47]。在此基础上,与中药常规质量检测(基原鉴别、性状鉴别、显微鉴别、外来有害物质检测、中药化学指纹图谱和多指标成分含量测定)整合,建立中药质量综合评价模式(图2)。本课题组采用代谢组学和基因组学整合分析的策略发现蟾酥可引起实验动物心肌能力代谢紊乱,过程涉及破坏离子稳态、损伤肌动蛋白等重要生理过程的关键基因[48];蟾酥过量使用可影响大鼠心脏中的离子稳态及肌动蛋白的构成,并引起一些应激反应以干扰心脏正常的生理动能,且具有剂量依赖性,高剂量组引发氧化应激甚至诱发细胞凋亡,导致心脏细胞的坏死[49],基因组学和分子生物学研究阐释蟾酥药材中主要活性成分含量与抗肿瘤作用相关基因表达水平的相关性,从而对蟾酥药材质量进行综合评价[50],在此基础上起草了《基于基因芯片的药物安全性、有效性评价技术指导原则》,收载于2015年版《中国药典》四部[6]。

果德安等将蛋白质组学、生物信息学应用到中药单体、中药提取物研究中,通过蛋白质双向电泳结合质谱鉴定的方法找到12个可能与灵芝孢子总多糖刺激小鼠脾脏单核细胞增殖作用相关的蛋白质,阐明了灵芝总三萜与抗肿瘤化学药物阿霉素合用,可能通过增加氧自由基损伤和DNA损伤,诱导细胞凋亡,为建立灵芝质量标准指标成分选择提供依据[51~52]。丹参中主要活性成分丹酚酸B明显降低血小板聚集、改善心肌细胞和心肌成纤维细胞的抗缺氧能力、降低血管平滑肌细胞的通透性、降低心肌成纤维细胞的迁移和胶原分泌能力;丹酚酸B可与intergrin直接结合,是一个新型MMP-9抑制剂;采用生物信息学反向对接的方法寻找丹酚酸B的直接结合蛋白靶点,用蛋白质组学的方法寻找丹酚酸B作用的信号传导靶点,随后用生物信息学网络分析的方法将靶点形成网络并进行验证,拓展了丹参研究的深度,也为制定科学合理的丹参质量标准提供了科学依据[53~56]。屠鹏飞等提出了建立包括化学和基因指纹图谱在内的中药材整体信息指纹图谱,并倡导积极建立中药的GAP基地以从源头进行控制[57]。

植物代谢组学是代谢组学的一个重要分支,其核心内容是对植物的某一组织或细胞在不同生长时期或受某种刺激(环境改变、加工炮制等)前后的所有小分子代谢产物进行系统分析,能系统全面了解植物中代谢产物的结构、代谢规律及其调控机制,目前已广泛用于中药材品种鉴定、不同物侯期化学成分的变化、生长环境对中药质量的影响以及采收时间、加工炮制对中药质量的影响等[58]。

也有学者提出寻找既符合中药特点又具有良好方法学属性的生物标志物,建立化学与生物标志物检测相融合的中药质量检验技术,对于作用机制清晰、靶标明确的中成药品种,可采用酶促反应、免疫反应等方式构建生物标志物快速检测方法;而对于靶标不明确或作用机制较复杂的中成药品种,可采用基因芯片或蛋白芯片等以模式评价方式控制药品有效性[59]。

图1 基于“系统-系统”模式的中药复方质量评价方法体系

图2 中药质量综合评价模式

3 展望

“中药标准化”一直以来都是中医药行业科研的热点,早在2002年提出的《中药现代化发展纲要》中“标准化建设”即已成为国家针对中药行业发展的战略目标和需求。《国家药品安全“十二五”规划》明确指出:“中药标准主导国际标准制订”,表明我国已开始从国家层面将推进“中药标准化和现代化”纳入新时期的重点战略任务。2016年3月4日在国务院发布的《关于促进医药产业健康发展的指导意见》中,提出“完善质量标准体系,健全以《中国药典》为核心的国家药品标准体系”的要求,为今后完善中药、民族药以及药品生产技术规范和质量控制标准,提高标准的科学性、合理性及可操作性,强化标准的权威性和严肃性指明了方向。目前,中药质量评价技术已涵盖了光谱、色谱、生物评价、系统生物学等各领域的先进分析技术,采用先进的定性定量检测方法制定规范的中药质量标准将成为发展的必然趋势。当然,中药质量标准体系的构建一方面需要先进的科学技术,前沿的研究成果,同时更需要在实际中具有可操作性。

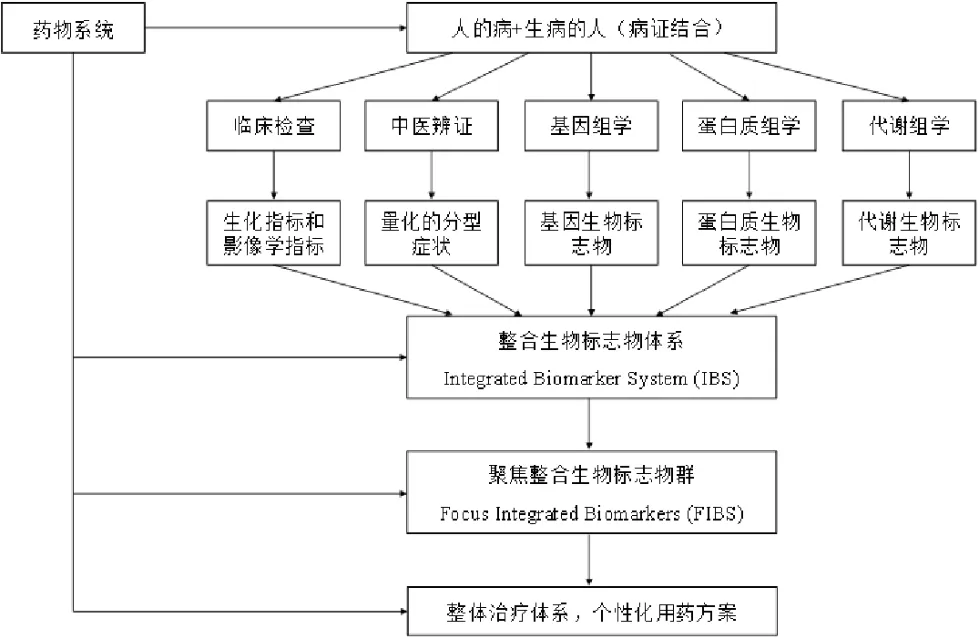

现有中药质量标准体系中与活性相关的生物测定方法研究现状是:考虑的生物效应基本上停留在动物、组织、细胞模型,仅通过一个或几个反映西医某一“疾病”特征的特异性药理指标或局部功能的改变来评价药物疗效。而中医药是来自于临床,如何将中医药临床研究和实验室研究(动物、组织、细胞、分子生物学)等相关,体现中医药特色是目前亟需解决的问题,精准医学概念的提出为我们提供了很好的研究思路。从现在化学药物(西药新药)研发过程来看,分为两个阶段:临床前研究和临床研究,临床前的动物实验基本上是单一成分(点)对单一靶点(点),质量是可控的,所以质量和生物活性密切相关;但因为是动物实验得出的数据,所以要开展I~IV期的临床研究,看临床的疗效和药品质量的相关性,实际上就是一个化学成分(点)对人体(系统)的研究。现行的化学药物研究模式有两个缺点,一是可能的副作用无法预估,所以有一些上市多年的化学药物因未知的副作用而下架;二是临床疗效整体指标有所欠缺,尤其是对新兴的组合药物(复方西药)存在一定困难。精准医学提出的通过生物标志物评价药物疗效的思路值得借鉴,但目前进行的精准医学研究存在着“碎片化”和偏重于基因层面的缺陷,缺乏整体性。我们提出整合生物标志物体系(图3)[60~62],将中医临床辨证也纳入到生物标志物体系中,然后聚焦得到最优的聚焦整合生物标志物群,可为中医辨证论治,遣方用药,治未病等包含中医药传统辨证指标和现代医学、科学研究成果的临床疗效评价指标,在此基础上找出和疗效相关的化学成分群,将很好的体现中医药特点,从临床来,到临床去,把临床研究与实验室研究关联,建立能体现中医药整体、系统的临床疗效相关的中药质量标准体系。此外,尚有仿人体微流控芯片的应用,指在微流控芯片上培养人体主要的组织和器官,并利用微通道使不同的器官组织之间产生有机联系;将微流控芯片活性检测与色谱分离有机结合,在线耦联中药化学指纹图谱和生物效应指纹图谱,实现中药质量快速检测[43]。

图3 整体观、系统论指导中医药精准医学研究路线[59]

高效精准的生物测定方法与传统中药质量标准结合,构建符合中医药特色、可精准反映中药产品疗效和安全性的中药质量控制标准体系,必然推动中药产品在临床上安全、有效、精准的使用,它是增强我国中药领域自主创新能力,推进中药国际化的关键,必将为中药质量控制、中药产业化、国际化、创新药物的发现和知识产权保护提供有力支撑。