学非探其花 重在识其根

——“核心问题”引领下的“确定位置”教学实践

□ 庄旦丹

“用数对确定位置”是人教版五年级上册第二单元的内容,笔者遗憾地发现,教学过程中就“数对”教“数对”的现象较为普遍,可以称为“只探其花”。却忽视了最为重要的两大问题,一是用数对确定位置之魂(上位思想),二是用数对确定位置之意(价值作用),可以称为“拔其根”。如何才能有效地突破这两个难点呢?本文试着从以下三方面对本课做一个系统的梳理与思考。

一、有效解析教材,了解知识的“逻辑之根”

(一)横向比较“拓视野”

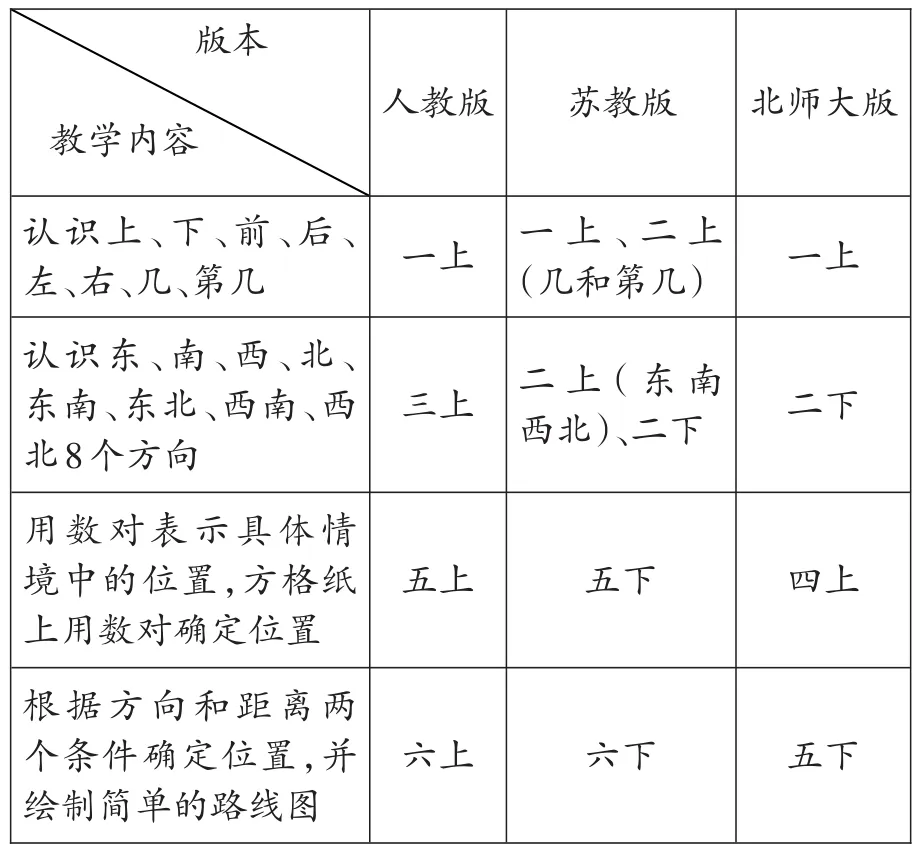

表1“确定位置”各版本教材编排统计表

从表1中我们可以发现苏教版、北师大版在一、二年级的三个学期较为集中地设置了“位置和方向”的相关内容,三、四年级几乎忽略了这部分内容的学习。而人教版几乎在每个年级都安排了“位置和方向”,并把用“数对”和“方向、距离”确定位置这两个较难的知识点安排到了五、六年级。根据皮亚杰的实验表明,儿童只有到了11至12岁后的思维的形式运算中,方能建立真正规范的参照系,使他能真正比较距离和位置,所以人教版的知识编排较为合理。

(二)纵向延伸“注启承”

小学数学教师在做好小学阶段知识启承的同时,更要为“中”“小”知识衔接做好铺垫与渗透。所以我们在对教材进行分析时还应该加强纵向延伸,重视知识的启承转合。

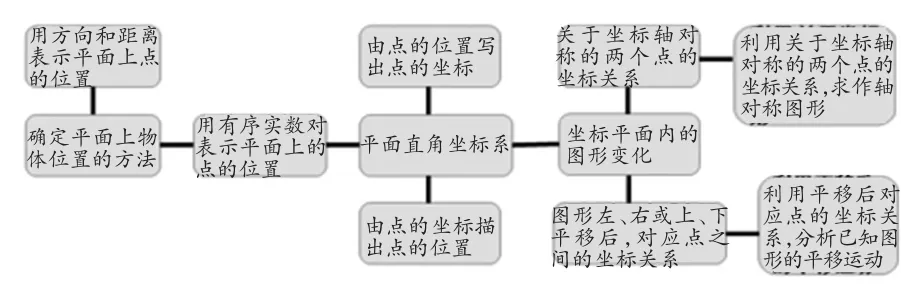

图1 八年级上册“图形与坐标”结构框图

通过图1我们可以发现以下三点:①用数对表示位置,并在方格纸上用数对确定位置→用有序实数对表示平面上的点的位置。②能根据方向和距离确定物体的位置→用方向和距离表示平面上点的位置。③在方格纸上补全简单的轴对称图形及按水平、垂直方向平移→平面直角坐标系内的轴对称变化和平移运动。可见第二学段“图形与位置”的基础知识和基本技能是否学得扎实、有效,将直接影响下一阶段的学习。所以,笔者认为,“确定位置”的知识“逻辑之根”就是不同维度中数与点的一一对应关系。

二、悉心研读学生,把握学生的“认知之根”

除了对教材的深度分析,还需要充分了解学生的认知发展水平和已有的知识经验,并且对其进行客观的分析。为此,笔者对任教的2个班级学生进行了前测。

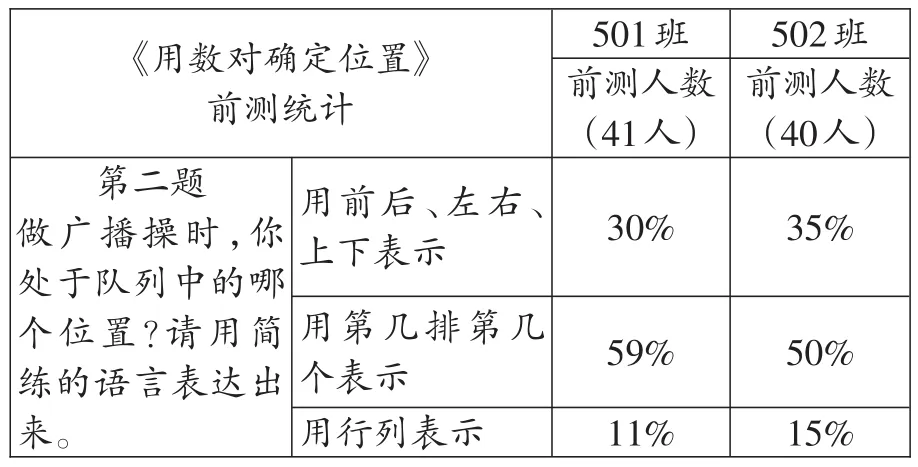

表2“用数对确定位置”前测第二题答题情况统计表

数据解读分析:从前测数据中可以看出,约30%的学生是利用前后、左右和上下描述实际情境中物体的位置,约60%的同学是利用“第几排第几个”来描述位置的,只有8%甚至更少的同学了解一点列与行的知识。

表3“用数对确定位置”前测第三题答题情况统计表

数据解读分析:从表3的数据中,我们发现在平面上用两个数确定一个点的位置,其实学生都会。只是更多的学生是依据原有的经验,先看行再看列而已,说明对于这个知识点,学生了解得不具体,概念不准确。

表4“用数对确定位置”前测第四题答题情况统计表

数据解读分析:从表4的数据中可以看出,受前测第三题的启发,学生知道可以用两个数字确定一个点的位置,但究其原因,大多数学生词不达意,不正确和空着的人数占前测人数的近一半,说明学生对于第四个问题还存在着困惑,对于用数对表示位置的必要性不理解。

通过对前测情况的分析,我们基本可以把握学生的“认知之根”:前期的知识基础(几和第几)与生活经验。笔者认为,在教学中可以用一一对应、数形结合等数学思想,抓住它们的共通点,利用类比迁移,整体布局。

三、深入反思教学,培育“核心问题”的“实施之根”

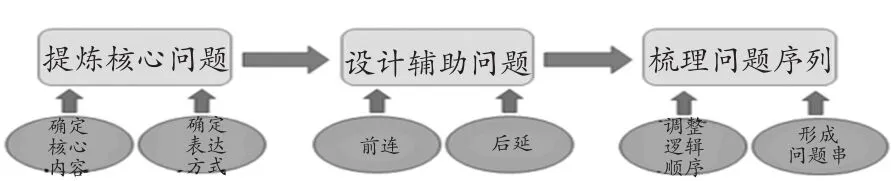

核心问题在课堂众多的问题中有着特殊的地位。通过它,学生能理解所学知识的要点,并促成其对知识的深刻理解。因此我们在教学中要培育学生的“核心问题”的“实施之根”,具体见图2。

图2 核心问题教学实施流程图

(一)抓住数对的数学本质,循序渐进

【教学片段一】核心概念动态呈现

1.谈话引入

核心问题1:这里有一排小朋友,你能说出小军的位置吗?

核心问题2:如果人再多一些,单用一个数字还能表示出小军的位置吗?

小结:观察角度不同,就有不同的表达方法。

2.联系实际,自主探索

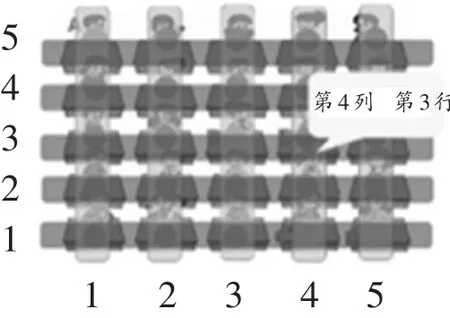

(1)统一确定位置的方法——认识列、行,出示小军的自我介绍(见图3)。

图3

核心问题3:小军的自我介绍中,你读懂了什么信息?

重点强调行、列的概念以及确定的规则。

(2)用数对确定位置。

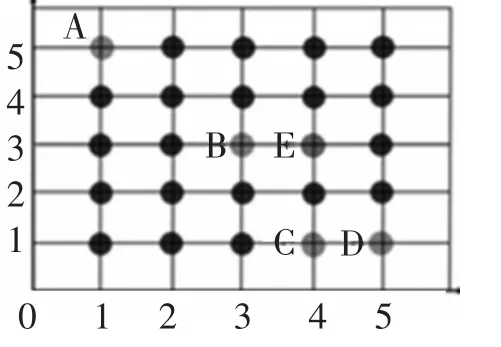

①了解点子图中确定小军位置的方法(见图4)。

图4

②30秒快速写位置引出数对(见图5)。

图5

询问有没有全部记下来的同学,把快速记录方法进行投影,并比较。

③介绍数对的含义和读写法。

核心问题4:什么是数对?怎样用数对表示出剩下的点?

④建立平面坐标图。

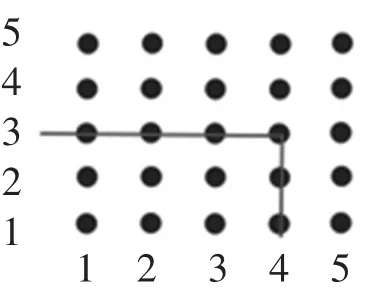

课件把点子图变成方格图(见图6)。

图6

核心问题5:方格图跟刚才的点子图比起来,你发现了什么?(见图6)

相同点:列都是从左往右数,行都是从前往后数。

不同点:有了0。

在本课例1的教学中,笔者通过四个层次的设计,让学生逐步感悟、掌握用数对表示位置的方法。第一层次,创设情境,让学生随意表示位置方法,感受在二维空间上确定位置存在的必要性;第二层次,依托原型,明确列、行的含义,以及确定第几列第几行的一般规则;第三层次,逐步抽象,过渡到用数对的方法确定点子图上交叉点的位置;第四层次,应用方格图,在形式不断抽象、方法不断简化的过程中初步感受坐标思想的本质。

(二)关注思想的逐层渗透,层层深入

【教学片段二】借助“数形结合”,深化数对规律

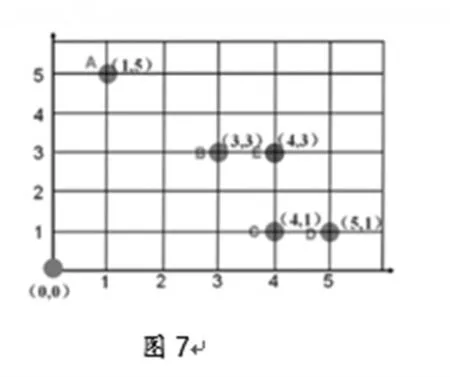

核心问题6:方格里的这些数对又有些什么特点呢?(见图7)

图7

问题串:

(1)观察数对(3,3),这两个3表示的意义一样吗?

(2)观察(1,5)和(5,1)这两个数对,数对中都有1和5,为什么它们表示的位置却不同?

(3)如果一个点的位置在(4,1)西边,你觉得会在哪里?这些数对有什么特点?

可以用一个数对表示出这一行上的任意一点吗?(x,1)

(4)如果F点的位置在(4,1)和(4,3)的中间,用数对怎么表示?观察这3个位置,有什么特点?第4列上的任意一点该怎么表示?(4,y)

(5)能不能用一个数对表示出方格图上任意一点?板书:(x,y)

用(x,y)表示任意一点,你觉得可以吗?

(6)了解数对在生活中的应用(见图8)。

图8

在例2的教学中,笔者通过四个层次予以不断深化,渗透坐标系中原点和方向的意识。第一层次,在教学中多处渗透先列后行的意识,如从左往右,从前往后出示箭头,这其实就是指明了关键要素之一“方向”。第二层次,笔者明确地点出关键要素之二“原点”(0,0)的重要性,因为对于确定位置而言,原点即参照点恰恰是第一位的。第三层次,让学生对同一张方格图展开研究,利用写出不同的数对进行比较、辨析,深度感知“任意两个有序的数都可以表示平面上的任意一点”。第四层次,从用数对表示位置的方法回归生活实际,了解一维的围棋、二维的国际象棋以及三维的地球经纬线。所以本节课教师对于模型思想的构建绝不是固化的,而是一个具有生长性的生态过程。

(三)整合有效的教学资源,步步为营

【教学片段三】借助类比,迁移知识

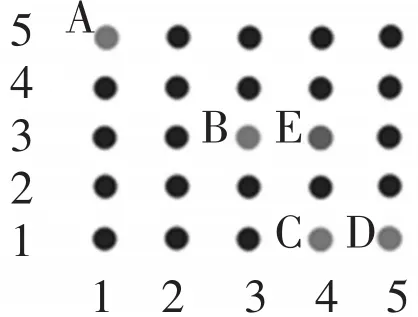

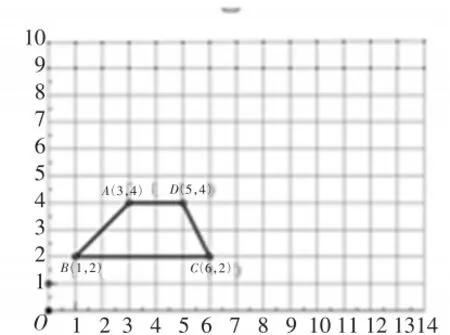

师:队列中有4个小朋友A(3,4)、B(5,4)、C(1,2)、D(6,2),如果把他们依次连接,请你在脑海里想象一下,会形成一个什么图形?(见图9)

图9

核心问题7:请移动1个点,使它变成平行四边形。

A怎么移?B为什么这么移?(利用平行四边形对边相等的特性)

核心问题8:一个点的移动,它的行、列产生了怎样的变化?(行不变都是4,列发生了变化)

核心问题9:如果把这个梯形向上平移4格,不画,你能说出数对吗?有什么特点?(列数不变,行数加4)

小结:向右平移列变行不变,向上平移行变列不变。

这里的图形变形练习部分,从梯形变形为平行四边形,再到平移梯形,每层练习环环相扣,一脉相承,在逐步升级的练习过程中,学生通过想一想、数一数或者算一算的方法,找到了平移后顶点的位置,并准确地用数对表示,学生的研究思维也在逐步升级,使得整个探究过程变成了学生主动建构的快乐的学习过程。

关注数学本质,给学生一个有“根”的数学,以“核心问题”的方式让数学思想、方法、精神根植于学生的数学学习,使得学生有机会通过自己的发现获得新的数学知识、技能、方法及思想,从而发展成为一个“具有数学思想和精神”的人。

——《用数对确定位置》教学片断