改良双层膜法与冲顶法提升上颌窦底的临床研究

谢苗苗 徐 强 古丽米拉·木明 兰 馨 叶钟泰

深圳市宝安区人民医院口腔科,广东深圳 518000

上颌窦底提升术是将上颌窦底黏膜推升至上颌窦腔内,黏膜与底壁之间的增加的高度为种植体的植入提供了空间。临床中根据提升的方式不同,又分为侧壁开窗法和冲顶法[1]。侧壁开窗法是在上颌窦外侧壁开窗,直视下剥离上颌窦底的黏膜[2]。该方法的优点是可以获得大量的空间,极大提升垂直方向和水平方向的骨量。目前研究表明,剩余牙槽骨高度低于3mm时,采用侧壁开窗进行上颌窦底提升更有效。冲顶法首先在牙槽嵴顶方向预备种植窝洞,在接近上颌窦底时使用特殊器械通过敲击的方式使上颌窦底壁骨折,然后在盲视下使用上颌窦黏膜分离器械将上颌窦的底黏膜与上颌窦底壁分离,最后放入骨替代品。冲顶法的优势在于手术创伤较小,无须开辟第二术区,操作简单,可以获得较高的种植成功率。患者术后不适感较少,易被患者接受[2]。本研究通过比较改良双层膜法和冲顶法在上颌窦底提升术中的临床效果,探讨了口腔种植手术中,改良双层膜法的应用前景。

1 资料与方法

1.1 一般资料

我科2017年1月~2018年4月上颌后牙缺失伴牙槽骨高度不足的患者共198例,随机分为A、B两组,每组各99例。A组为试验组,采用改良双层膜法提升上颌窦底。B组为对照组,使用常规的冲顶法提升上颌窦底。缺失牙共204颗,其中前磨牙80颗,磨牙124颗。男102例,女96例,年龄23~65岁,平均50.5岁,牙槽骨高度平均4.8mm。其中,A组男47例,女52例,年龄25~65岁,平均50.1岁,牙槽骨高度平均4.9mm。B组男59例,女40例,年龄23~63岁,平均49.8岁,牙槽骨高度平均5.0mm。患者全身健康状况好,无口腔种植手术禁忌证和上颌窦提升手术禁忌证。

1.2 材料

CAS-KIT工具盒(韩国,奥齿泰);士卓曼种植体(瑞士,士卓曼);杰美种植体(美国,杰美);Bio-Oss骨粉(瑞士,盖氏公司);Bio-Gide生物膜(瑞士,盖氏公司)。

1.3 治疗方法

1.3.1 术前准备 两组患者术前均拍X线曲面断层片进行影像学检查,拍片时使用5mm直径的钢珠进行定位,必要时加拍CBCT测量上颌窦底剩余牙槽骨的高度,以便种植医师根据测量结果设计种植方案,选择合适患者的种植体。

1.3.2 手术过程 两组患者均在术前2h口服抗生素,术区进行常规的消毒铺巾后,使用复方甲哌卡因注射液进行种植区域的局部浸润麻醉。切开黏骨膜后翻瓣,充分暴露种植区域的牙槽骨,使用大球钻进行初步定位后,再使用直径2.0mm先锋钻以1200转/min的速度钻入,直至靠近上颌窦底约1~2mm处停止[3]。

A组患者使用 CAS-KIT 套盒内的CAS-drill钻和终止环配合进行种植窝的逐级备洞,每次备洞后,均用上颌窦探测器小心沿骨壁探查。达到预计直径后使用Bio-Gide生物膜包裹黏膜分离器的工作头,并深入到种植窝洞底部,分离上颌窦底的黏膜。在分离的过程中,慢慢将Bio-Gide生物膜塞进上颌窦底部,起到支撑和屏障的作用。第一张生物膜完全塞入后,再重复该过程,将第二张Bio-Gide生物膜塞进上颌窦底部,达到双层膜法效果。如提升高度<3mm,则仅用上颌窦探测器加双层生物膜,沿种植窝洞底四周分离窦底的黏膜,然后植入种植体;如果预计提升的高度≥3mm,则除上述步骤外再植入Bio-Oss骨粉,用植入器械压实,使骨粉材料均匀分布于提升区,随后同期植入预选种植体,旋入覆盖螺丝,4-0号可吸收线将黏骨膜瓣复位严密缝合。

B组患者的消毒铺巾麻醉切开过程同A组患者,在先锋钻达到上颌窦底约1~2mm距离后,使用用直径3.0mm的Summers骨凿加骨锤,轻轻向洞底方向敲击。当感觉敲击的声音由清脆变为闷钝,有轻微落空感说明上颌窦底的骨皮质已经突破,此时再逐级更换直径3.5、4.0mm的骨凿敲击。后续植骨指征及种植体植入情况同A组患者[4]。

1.3.3 术后护理 术后1d复诊复查,如鼻腔出血,应用呋麻滴鼻液滴鼻。术后全身应用抗生素1周,复方氯已定漱口液含漱。嘱患者术后进半流质饮食,避免感冒,避免打喷嚏。术后2周复诊拆线,术后6个月取模行冠修复,渐进式负重1年后完成最终修复。术后当天,1个月,3个月,6个月,1年复诊,临床检查,拍摄X线片,检查牙槽嵴顶至上颌窦底的高度、上颌窦底提升的高度及变化、上颌窦有无炎症和种植体与周围骨结合情况。所有手术及复查均为同一组医师护理团队完成,对患者的数据进行记录,并比较两组患者之间的差异[5]。

1.4 临床观察指标及评价标准

1.4.1 记录每一位患者上颌窦黏膜情况 由手术室护士记录每一位患者手术时上颌窦黏膜情况,是否穿孔。

1.4.2 手术中舒适度评价 本研究中对手术患者采用视觉模拟量表(visual analog scale,VAS)记录患者种植手术中的自我感受。其中Ⅰ度表示患者并未感受到不适,临床计做0分,Ⅱ度表示患者感受到了轻度不适,根据不适程度分别计为1~3分,Ⅲ患者感受明显不适,但能忍受,根据不适程度分别计为4~6分,Ⅳ度患者感受明显不适并且不能忍受,根据程度计为7~10分。在种植手术后,由口腔种植门诊护士对患者进行检查,统计两组患者的舒适度评分情况并记录结果[6]。

1.4.3 上颌窦底提升高度 患者术后拍摄X线片,对比术前情况,记录手术提升高度。

1.4.4 复查 患者术后即刻,3个月,6个月,1年复诊复查时拍摄x线片,观察上颌窦底提升高度的变化,由口腔种植门诊护士记录结果。

1.5 统计学分析

本研究中采用统计学软件SPSS17.0对搜集的数据进行分析,计量资料以(x±s)表示,计数资料采用频率描述。使用χ2检验对计数资料进行分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者术中舒适度比较

试验组患者术中舒适度评分为(1.2±0.96)分,该分数低于对照组患者评分(5.8±2.23)分,两组之间的差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组患者术中舒适度、黏膜穿孔率比较

对上颌窦底黏膜穿孔的情况进行实验对比,研究中试验组穿孔率要低于对照组,两组之间的差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者术中舒适度、黏膜穿孔率比较

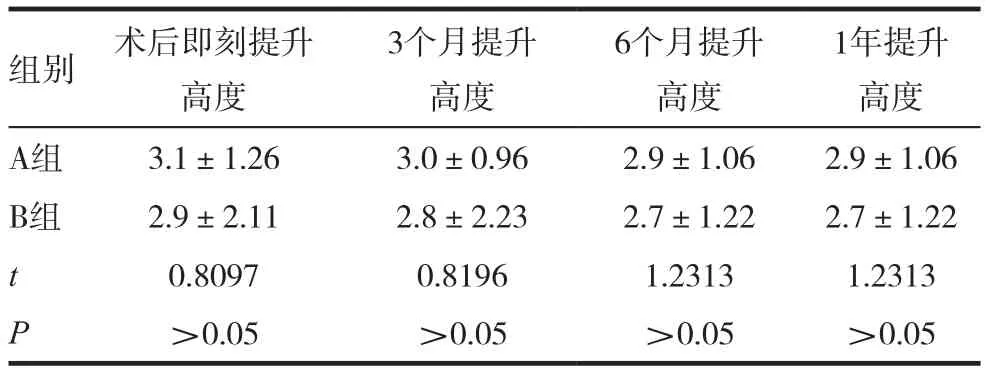

2.3 两组患者上颌窦底提升高度变化情况

术后即刻拍摄X线进行检查,试验组患者上颌窦底提升高度为(3.1±1.26)mm,高于对照组为(2.9±2.11)mm,但两组之间的差异无统计学意义(P>0.05)。3个月复诊、6个月复诊及1年后复诊检查结果相似,见表2。

表2 两组患者上颌窦底提升高度变化情况(± s,mm)

表2 两组患者上颌窦底提升高度变化情况(± s,mm)

组别 术后即刻提升高度1年提升高度A组 3.1±1.26 3.0±0.96 2.9±1.06 2.9±1.06 B组 2.9±2.11 2.8±2.23 2.7±1.22 2.7±1.22 t 0.8097 0.8196 1.2313 1.2313 P >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 3个月提升高度6个月提升高度

3 讨论

上颌后牙拔除后,牙槽嵴骨组织由于失去了牙齿的功能刺激,不断进行水平和垂直骨吸收,进行牙槽嵴废用性改建,致使牙槽嵴高度和宽度变少,加之上颌窦结构逐渐气化,上颌窦腔的体积不断增加,牙槽嵴的高度逐渐丧失,种植手术可用的牙槽骨高度逐渐降低[7-8]。由于上颌后牙区牙槽骨疏松,临床选择种植体的植入的深度以10mm或以上为最佳。对于缺牙区牙槽骨量不足的患者,虽然可选择短种植体,降低骨高度的要求,但种植体植入过短,往往引起修复体冠根比例不协调,影响种植的远期效果,很大程度上限制了上颌后牙区的种植修复[9]。所以上颌后牙区剩余牙槽骨高度小于5mm时,临床医师往往选择上颌窦底提升术来达到理想高度[10]。根据手术方式不同,常用的方法有开窗提升术和冲顶法提升术。

上颌窦底开窗外提升术虽能有效增加上颌后牙区的剩余牙槽骨高度,但是由于上颌窦底解剖不规则以及窦间间隔的存在,增加了手术剥离上颌窦黏膜的难度。因此,该技术对医师的要求较高,手术中上颌窦黏膜穿孔率较高。

1994年Summers提出冲顶法上颌窦底提升术[11]。该方法在预备种植窝洞时,距离上颌窦底预留大约2mm的牙槽骨厚度,用Summers骨凿沿窝洞方向敲击突破上颌窦底,达到提升的目的。该方法将上颌窦底壁作为通向上颌窦腔的入路,由于减小了软组织的剥离范围,患者的术中、术后反应小。但是冲顶法提升的高度是有限度的,大部分学者认为,对于RPH低于4mm的患者,采用冲顶法进行上颌窦内提升的成功率明显降低。同时,冲顶法需要敲击上颌骨,在敲击的过程中,不少患者觉得头部震动较大,手术不适感增加。同时冲顶法手术视野小,提升时主要靠手感和听觉来判断,容易发生黏膜穿孔[12]。

近年来,随着新技术新器械的不断问世,上颌窦底内提升技术得到了提高。CAS-KIT是OSSTEM公司生产的专门用于上颌窦底提升的工具,CAS-KIT采用经牙槽嵴顶的上颌窦底提升,以1mm为级差,逐步深入备洞。套盒内的终止环结构可以控制CAS-drill的钻入深度。突破上颌窦底壁后换用CAS-KIT的水压提升工具,通过水压向上方提升窦底黏膜,由于水压没有尖锐的轮廓,再加上CAS-drill的圆钝凹面设计可基本避免上颌窦底穿孔。但是该技术也有不足之处,当使用CAS-drill突破上颌窦底后,需要用水囊法进行黏膜提升,该操作相对复杂,青年医师难以快速掌握操作要点[13]。在提升过程中水流可能顺着压力小的方向剥离黏膜,从而导致种植体周围提升不充分等缺点。由于医生操作的技术和经验的成熟度不同,加之患者的个体差异,仍有个别情况出现上颌窦底穿孔。在预计提升高度超过3mm的病例中,因为手术需要在上颌窦底部植入骨替代品,这一举措更增加了上颌窦底黏膜穿孔的风险[14]。

本研究中使用了双层膜法来代替CAS-KIT套盒中的水囊法,实现上颌窦底的安全提升。其基本过程是在CAS-drill钻突破上颌窦底后,使用Bio-Gide生物膜包裹黏膜分离器的工作头,并深入到种植窝洞底部,分离上颌窦黏膜。在分离的过程中,将Bio-Gide生物膜塞进上颌窦底部,起到支撑和屏障的作用。第一张生物膜完全塞入后,再重复该过程,塞入第二张Bio-Gide生物膜,达到双层膜法效果。

临床医师较难通过检查发现上颌窦黏膜上面的微小穿孔。而在黏膜穿孔区域进行植骨将增加了上颌窦感染的风险[15]。在本研究中,试验组患者没有穿孔发生,对照组患者有一例穿孔的情况发生,两组之间的差别有统计学意义。在本次研究中,我们通过以下几方面降低了上颌窦黏膜穿孔和感染的风险。(1)CAS-drill钻使用时需要安装在种植手机上,因此种植医师可以准确控制CAS-drill钻转速及扭矩,减少盲目操作,降低黏膜穿孔的风险。在本研究中,试验组患者均未发现上颌窦黏膜穿孔的情况,未发生上颌窦感染等并发症,而对照组患者发现一例上颌窦黏膜穿孔的情况。(2)使用CAS-drill预备时,上颌窦底壁穿通后的落空感比较明显,可以给种植医师较为明确操作提示,避免窦底黏膜破裂。(3)及时在上颌窦底黏膜产生了微小穿孔,术中使用了Bio-Gide生物膜,能够促进穿孔的上颌窦黏膜修复。(4)Bio-Gide生物膜能够隔绝来自骨替代物对黏膜的刺激。(5)Bio-Gied生物膜能够促进成骨,保护新生骨组织,防止软组织长入。

在本研究中,两组患者对手术的满意度VAS值进行评估,A组平均值为(1.2±0.96)分,B组平均值为(5.8±2.23)分,试验组患者感受明显好于对照组患者感受。这除与患者术后反应的大小有关外,还因为改良双层膜法不需要用锤子敲击,患者术中更为放松,舒适度评级更好。冲顶提升术式中,因为需要使用锤子敲击,部分患感到恐惧,紧张感增加,舒适度评级下降。

综上,本研究中使用的改良双层膜法,第一步骤中使用的CAS-drill钻能够在手术中有效保护窦底黏膜,极大避免黏膜破裂穿孔等风险。此外,即使手术中上颌窦黏膜出现微小穿孔,第二步骤中的双层Bio-Gide生物膜填塞在上颌窦黏膜的下方,既能有效防止金属剥离器械损伤黏膜或使破坏扩大,同时又修复破损窦底黏膜,进一步促进组织再生。总之,改良双层膜法在种植手术中,发挥CAS-drill钻的优点,又能结合Bio-Gide生物膜的特点,使上颌窦底提升更安全,能有效的提高牙槽骨高度,获得良好的临床疗效,具有一定的优越性。