转向“白银时代”:明宣德至景泰时期的赋役折银与公私用银的发展

邱永志,段杰

(1.江西财经大学 经济学院,江西 南昌330013;2.江西财经大学 新型城镇化与农业现代化协同发展研究中心,江西 南昌330013;3.云南大学 历史与档案学院,云南 昆明650091)

在货币史上,中国社会转向“白银时代”的时间与成因是个较为宏阔的国际学术问题,学人对此有着不同的解读,尽管有强调金朝、元朝等是“白银时代”发展重要阶段的说法[注]万志英对此有专门分析,认为中国转向“白银时代”的历程历经宋、金、元、清曲折的演进方告结束。王文成强调宋代已实现白银之货币化,而金朝是货币白银化的关键阶段。但黑田明伸坚持认为,蒙元时代已是中国史上的第一个“白银时代”。[1-4],但无疑明代是中国“白银时代”落地的关键阶段。对于明代货币白银化问题,国内外学界拥有很深厚的研究积淀[5]。其中,对于海外白银大量流入前货币白银化启动的时间节点问题,学界存有不同的看法,一般认为是在正统初年田赋改折之后,以金花银的形成为标志[6-7]。然而万明指出,《明史·食货志》所记英宗初“弛用银之禁”“朝野率用银”的说法并不准确:其一,此时期政府财政领域与民间社会经济远远没有达到率用银的地步。其二,货币白银化并非是朝廷弛银禁以及推行田赋改折法令的结果,而是自下而上始自民间,实质性的发展是在成化弘治时期[8]。不过,胡铁球提出另一种看法,认为赋役大规模折银化启动于宣德四年的皂隶折银,其原动力来自官僚集团对自身利益的诉求,与赋役制度的优化关联并不大[9]。笔者以为,从谨慎立场观察,如着眼于社会整体,明代转向“白银时代”的历史过程应该从宣德至景泰(1426~1457)这一稍长的时段来着眼。

一、徭役制度折银改革之先河:皂隶折银

据研究揭示,宣德时期况钟、周忱等即在江南地区编派过各种形式的徭役折银(如里甲银),不过,似未引起赋役制度的改变[10]。皂隶折银则不同,它引起了明代役法制度的变动,且规模不少,堪称徭役制度折银改革之肇始。

皂隶折银的出现,实由于洪、永时期官员俸禄制度的变化所引起,也与宝钞的急速贬值密切相关。洪武时期的国家俸禄制度经历了数次变化(仅以正一品和正七品标准为例):洪武四年正月,国家初定全国官员俸禄全额支米的标准,正一品给米900石,正七品80石[注]《明太祖实录》卷六〇,洪武四年正月庚戌,台北:台湾中央研究院历史语言研究所,1962年,第1182页。以下版本同,仅注页码。。至洪武十三年,朱元璋重定内外文官官员的俸禄以米钞结合的方式来支给,官员按品级从正一品至正九品共分18个等级。正一品每年俸米是1 000石、钞300贯,正七品是米100石、钞60贯[注]《明太祖实录》卷一三〇,洪武十三年二月丁丑,第2062页。在此之前的洪武九年二月曾规定:各地文武官员米钞兼支,京官照旧全额支米。。按照当时的物价衡量,此时国家给定的俸禄标准十分之高。洪武十八年十二月,为了进一步推行钞法、减少财政支出,朱元璋宣布将文武官员俸禄全部改为全额支钞,每石折钞2.5石[注]《明太祖实录》卷一七六,洪武十八年十二月己丑,第2671页。。但一年多后的洪武二十年九月,国家很快又规定官员俸禄改为全部支米,且提高了官员的工资标准。正一品月支87石,年俸计1 044石,正七品月支7.5石,年俸90石[注]《明太祖实录》卷一八五,洪武二十年九月丙戌,第2778页。。这次改定遂成为洪武后期的数额惯例[注]洪武二十五年十一月,国家再次详细审定此例。《明太祖实录》卷二二二,洪武二十五年十一月甲辰,第3249-3258页。。但洪武二十六年,朱元璋颁行《诸司职掌》时又“令在外各布政司府州县官吏俸给,每米一石折钞二贯五百文。于官钱钞内支给。其支过数目、岁报户部查考”[注]《诸司职掌》上《户部·廪禄·俸给》,台北:正中书局,1981年第196-197页;万历《明会典》卷三九《户部二十六·廪禄二·俸给》,北京:中华书局,1989年第278页。以下版本同,仅注页码。。此时宝钞贬值不少,在外州县官吏的俸禄下降很多。

成祖即位时又重定官员俸禄原则,在祖宗成宪的基础上进一步引入宝钞。在京文武官员规定米钞兼支的搭配原则是:在京文武官,一品、二品四分支米、六分支钞,七品、八品八分米、二分钞。每新钞二锭、折米一石[注]万历《明会典》卷三九《户部二十六·廪禄二·俸给》,第277页。。 在外文武官员规定是:令各都司并河南、浙江、江西、山东、山西五布政司、按察司,及王府官俸旧全支米者,米钞中半兼支。湖广、福建、广东、广西、陕西、北平、四川、云南八布政司、按察司官俸米钞兼支,及所属府州县等官俸全支钞者,俱仍旧[注]万历《明会典》卷三九《户部二十六·廪禄二·俸给》,第278页。。此时宝钞贬值严重且不断下跌,在京文官及在外部分高级官员兼支的部分折俸钞,以及低级官吏的全支折俸钞必定严重缩水。此后,明政府又在永乐九年、十九年调整两京及在外文武官员兼支宝钞的比例,都是从多支米改为多支钞。如十九年,北京正一品官员的俸禄是30 %支米、70 %支钞,正七品是40 %支米、60 %支钞;南京正一品20 %支米,80 %支钞;在外正一品如南京例,正七品是100 %全额支钞[注]万历《明会典》卷三九《户部二十六·廪禄二·俸给》,第277页。。由于折俸钞的贬值,造成了明初官员的低俸和贫困。永乐朝之所以如此,实由于国家在财政急剧扩张及迁都造成的米粮运输代价高昂的背景下节省开支之举。明人张璁曾说:

太祖时文武官员俱支全俸,自永乐元年,令在京文武官一品、二品四分支米、六分支钞,三品、四品米钞中半兼支,五品、六品六分米四分钞,七品、八品八分米、二分钞,每新钞二锭折米一石,此正因官多,而为之樽节也[11]。

张璁指明此举理由是“此正因官多,而为之樽节也”,透露出国家实行折俸钞而节省财政支用的背景。折俸钞的贬值导致官员俸禄本已出现缩水,而大多数官员比较重视的俸米部分,也出现支应上的问题。

永乐十九年成祖迁都北京之后,在京文武官员的俸米每月只能在北京支5斗,其余大多数在南京仓支应,造成了“北俸南支”的难题。由于路远等因素,官员不得不找人去南京代为支领或将俸贴(官员领取俸禄的票据)出售来获取白银度日。史料记载,代领者不乏将官员俸米贵买贱卖、贸易货物的现象,致使“朝廷虚费廪禄,各官不得实惠”[注]《明英宗实录》卷二一,正统元年八月庚辰,第414页。。而出售的俸贴,价值更为贬值,米贱时,7、8石禄米票仅可换银1两,远远低于市价[12]。在折俸钞和俸米遭遇双重蚕食的情况下,整个官僚阶层赖以为生的俸禄日益恶化,纵使国家以苏木、胡椒代替折俸钞和增发折钞数额也无济于事[注]如仁宗即位后,以苏木、胡椒代替折俸钞,增加在京官员在北京支应禄米的数额(万历《明会典》卷三九《户部二十六·廪禄二·俸给》,第277页),并提高俸米折钞的数额,每石米折钞从2.5贯改为25贯(《明仁宗实录》卷六下,洪熙元年正月丙戌,第212页)。。但官僚阶层不会束手待毙,于是他们在体制内外寻找弥补的办法,这个办法其一便是将政府分派给他们的皂隶折银充俸,甚至超额佥派皂隶人数,尔后勒索钱财;其二便是力推南方地区税粮折银来充俸(详见下节)。

皂隶,起初是政府从刑部获刑囚犯中佥派以供官府驱使的差役,后逐步照黄册人户佥派纳粮2~3石的下户充役,遂成为一项正式的杂役。按明初官制,国家按照官员品级和衙门事情繁重分配若干不等的皂隶数额。皂隶分为两类,一是官员随从皂隶(又称柴薪皂隶),一是衙门公使皂隶(又称直堂皂隶),由兵部负责查拨。在官僚阶层俸禄日渐侵蚀的情况下,他们遂与被佥派而来的皂隶私下商定,将此差役折成白银。皂隶交纳若干银两后,便可放归故里。这个私下约定逐步得到广泛推行,《明史·顾佐传》记载宣德四年:

奸吏奏佐受隶金,私遣归。帝密示士奇曰:“尔不尝举佐廉乎?”对曰:“中朝官俸薄,仆马薪刍资之隶,遣隶半使出资免役。隶得归耕,官得资费,中朝官皆然,臣亦然。先帝知之,故增中朝官俸。”帝叹曰:“朝臣贫如此。”[12-13]

明人李贽《续藏书·清正名臣》甚至进一步追溯至永乐时期:

中朝官禄薄,仆马薪刍,咸资之隶,遣隶,得归耕,官得资费,中朝官皆然,臣亦然,盖自永乐至于今[14]。

很可能皂隶折银的现象在永乐后期便已出现,至宣德前期这个现象已相当普遍[注]宣德二年,已出现底下官员皂隶银使用之记载,“行在都察院奏,广西按察司佥事王恺进表赴京,诈以靖江王府护卫,余丁为马夫自随,又因舡敛皂隶银修补,请逮恺而治以罪,从之。”《明宣宗实录》卷二六,宣德二年三月丙辰,第698页。,像素有廉誉的官僚顾佐、大学士杨士奇也不例外。宣德皇帝在获悉此事详委后,为避免底下贪官污吏随意敲诈勒索,遂决定将其定制化。万历《明会典》记载:“宣德间,令随从皂隶,系不愿应当者,每名月办柴薪银一两。”[注]万历《明会典》卷一五七《兵部四十·皂隶》,第808页。此处所谓不愿,实际上大多流为强制推行。正统时,国家进一步规定文武官员自一品至九品,随从皂隶的数额:

定官员随从皂隶。文职:一品、二品十二名,三品十名,四品六名,五品、六品四名,七品至九品二名……知县系亲民正官,钦与四名……武职:五府管事都督、锦衣卫管事指挥、镇抚司管事镇抚,俱照文武品级例[注]万历《明会典》卷一五七《兵部四十·皂隶》,第807页。。

由《明会典》原文来看,这个规定十分之详尽,表面看是规范皂隶数额,实际上是确立了各级官员的加薪额度,且细分为一线与非一线官员的区别,足见皂隶折银用于官员充俸之目的,据此正一品官俸增加白银144两,正七品知县增加白银48两,幅度异常之大。不仅如此,官员还不乏私自增加数倍至数十倍皂隶人数,勒取钱财,获取巨利,如正统十四年二月,英宗指出:“近闻各司府州县官廉正守法者固多,其中亦有不才者,罔知尽职,惟图贪利,往往于所属私佥皂隶,或容豪富奸民投托交结。多至六七十名及二三百名者,逼令办纳钱物准折财产,所属官吏递相仿效,全无畏惮。”[注]《明英宗实录》卷一七五,正统十四年二月戊寅,第3385页。遂命兵部重定官员皂隶数额。随着皂隶折银的开展,官员们为了进一步争取更多的俸禄,直堂、直厅皂隶也在正统年间开始折银充俸,并在弘治、正德时期进一步调整增加。且斋夫、马夫之役也逐渐纳银充俸,与皂隶有着相似的意义[15]。由此官员的实际工资得到了极大的提高,结果明代的官俸实际水平并非是时人或后世研究者所说的低薪,而是十足的高薪[9]。关于皂隶银,明人陆容曾说:

国初,诸司皂隶,主驺从而已。宣德间,始有纳银免役者。闻宣庙因杨东里言京官禄薄,遂不之禁,名曰“柴薪银”。天顺以来,始以官品隆卑定立名数,每岁银解部以巨万计。在京诸司,皆出畿内并山东、山西、河南州县;南京诸司,则皆出南畿州县。予未第时,见京官索皂银,意颇薄之。及仕京,乃知不可无也[16]。

可见,该项折银虽有被大量解部的情况,但索取皂隶银似乎是官场的常态。皂隶折银作为明前期杂役中最早折银的项目,有着鲜明的典型意义。其出现显然来源于官僚阶层对于明初制度设计缺陷的突破,以及对自身利益的强烈追求,而非商品经济发展的结果。当然,宝钞的持续贬值与白银作为稳定价值手段出现在民间交易市场为其开展提供了前提条件。胡铁球进一步估计,宣、正时期,文武官员以8万计,每员拨给皂隶约为2.67名,合计柴薪银一项即达256万两左右。加上直堂等项皂隶折银,数额应不少于500万两白银,超过金花银的数倍[9]。可谓是明前期国家制度领域卷入白银数额最大的一项,由于白银高额的价值以及制度突破的甜头,进一步助长了官僚阶层的贪欲和利益追逐,同时也开启了均徭法及徭役折银等制度变革的源头。随着赋役制度复杂的变迁,均徭役折银数量成倍增长,结果如皂隶折银一项,每名人户实际上纳数额为24两[17],达到规定数额的2倍。

二、田赋折银之扩展:南方税粮折银

继皂隶折银充俸后,正统时期南方地区税粮折银的扩展一直广为学界所瞩目,且为大多数学者视为明代白银财政与“白银货币化”的滥觞。

我们知道,自洪武以降明代政府便有在不通舟楫之处或灾荒时期采取多样的物品来折征税粮的先例,主要折纳的物品包括宝钞、丝绢、金银、棉布等,然其意义颇为有限[18]。永乐后期,成祖酝酿的迁都计划最终完成,随之而来的是南方赋税运输距离骤然拉长,运费及损耗等附加开支大大增加,导致江南地区田赋负担显著增加,税粮逋赋、人口逃亡、大小纳粮户矛盾等问题日益严重。利用折纳宝钞、布绢等方式来减轻田赋负担,成为地方解决问题重要的方式。与此同时,宣德时政府大力拯救钞法,故不少地方多以宝钞、绢布为折征手段来交纳田赋,金银折征的例子明显减少。如宣德五年,苏州府奏请将宣德元年至四年所欠秋粮760万石依洪熙元年例折钞,户部以国用不足予以反对,但在周忱、况钟等人不断疏请减免江南官田重赋的背景下获得批准。此前,国家曾将此地自永乐二十年至洪熙元年所拖欠的392万多石税粮以折收钞、布、绢的形式予以减免[注]《明宣宗实录》卷七四,宣德五年闰十二月辛丑,第1720-1721页;况钟:《况太守集》卷七《请清军及旧欠折钞奏》,津河广仁堂本, 1884年,第75页。,可见折钞数额不少。随着宝钞的贬值与价值走低,宣德后期,国家似乎多倾向于改折钞为折绢布等物,甚至最后折银也被考虑实行。史料载,宣德十年十月:

先是行在户部奏,宣府大同军马粮料仰给山西,迩者添拨军马用粮浩繁,欲将直隶徽州府该运粮八万石折银三万二千两转发宣府、大同,依时值籴买粮料,庶民力不困,边储可充。上初虑不便,至是尚书胡濙等复申前议,从之[注]《明英宗实录》卷一〇,宣德十年十月壬寅,第189页。。

此次在户部尚书胡濙的一再奏请下,朝廷同意徽州府税粮以每两折米2.5石的折例折银,最终折得32 000两银转往大同籴粮备边。此前的宣德八年,周忱领导下的松江府开始采取折征银、布的方式代纳一部分税粮来减轻百姓负担[19]。与此同时,宣德中后期,朝廷除却每年有4 000~7 000两左右的白银杂课收入外,每年岁入银达到32万两左右,在明前期是个不小的规模。银禁日渐松弛的情形下[18],为了解决在京官员俸米南支、江南重赋逋欠严重等问题,宣正之际的多位元老重臣和地方干吏开始建议扩大税粮折收银、布范围,来解决地域社会所面临的矛盾和问题,使得发轫于地方的非常规性做法再度引发上层讨论。

正统元年,值英宗九岁,国政由几位元老大臣主持。这年三月,黄福上疏四事,其中之一便是:

行在卫所军官俸米,俱在南京支给。缘路远无力运回,多于北京贱卖与人,食禄之家因而失所。宜量派江南路远州县税粮内,照数估值,折收银、布、绢、叚匹,解赴北京,准作军官月俸[注]《明英宗实录》卷一五,正统元年三月戊子,第293页。。

到了八月,扩大江南地区田赋折银的做法为朝廷所认可:

庚辰,命江南租税折收金、帛。先是都察院右副都御史周铨奏:“行在各卫官员俸粮在南京者,差官支给,本为便利。但差来者将各官俸米贸易物货,贵卖贱酬,十不及一,朝廷虚费廪禄,各官不得实惠。请令该部会计岁禄之数,于浙江、江西、湖广、南直隶不通舟楫之处,各随土产折收布绢、白金赴京充俸。”巡抚江西侍郎赵新亦言:“江西属县有僻居深山不通舟楫者,岁赍金帛于通津之处,易米上纳南京,设遇米贵,其费不赀。今行在官员俸禄于南京支给,往返劳费,不得实用。请令江西属县量收布绢或白金销成锭,运赴京师,以准官员俸禄为便。少保兼户部尚书黄福亦有是请。至是行在户部复申前议。上曰:“祖宗尝行之否?”尚书胡濙等对曰:“太祖皇帝尝行于陕西,每钞二贯五百文折米一石,黄金一两折米二十石,白金一两折米四石,绢一匹折米一石二斗,布一匹折米一石。各随所产,民以为便。后又行于浙江,民亦便之。”上遂从所请,远近称便。然自是仓廪之积少矣[注]《明英宗实录》卷二一,正统元年八月庚辰,第414-415页。。

由上可见奏请折银的官员不少。《明英宗实录》记载了两个月后关于此事是否通行的一场讨论,当时兵部尚书兼华盖殿大学士的杨士奇谈及北京军官俸米支运的困难,认为南粮北运,确属不易,且浪费极大。于是户部合议出两条方案供英宗选择:一是派遣官员专理此事,清查俸贴规定,并在南京以市场价购粮北运;二是按照周铨等人提出的建议,将浙江、江西、湖广、南直隶、两广、福建起运税粮折银来支给。如丰年粮贱,允许官员赴南京支取本色。最终,英宗下令采取后一种方案:“明年俸粮如前议,遣官浙江等处折收银解京,计可支一年即给散。”并特别指出,“然此皆一时权宜,不为常例。”[注]《明英宗实录》卷二三,正统元年十月辛巳,第466页。关于这部分折粮银、布的去向,万历《明会典》予以了记载:

正统元年,令浙江、江西、湖广三布政司、直隶苏、松等府县,该起运南京粮米,愿纳折色者,折纳布绢、银两。广东、广西、福建三布政司,折色税粮布匹,愿纳银两者,俱米麦一石,折银二钱五分,解京折给军官俸粮。二年,令各处解到秋粮折银赴部,出给长单关填勘合,送内府承运库收贮[注]万历《明会典》卷二八《户部十五·会计四·京粮》,第206-207页。。

可见,正统元年的折银主要用于支给俸粮,第二年的折银主要收贮内库等候支用。结合上述记载可知四点:其一,江南赋税折银、布的展开与在京官员北俸南支困难有关。因关乎在京所有官员的切身利益,所以折银的建议最终被暂时认可。其二,此次折银之所以得到同意乃是胡濙、黄福等重臣引太祖有折征先例故得以颁令推行,体现了祖宗成例的深远影响以及此番折银的轻賫、权宜特征。其三,国家虽一再强调折银是在不通舟楫之地的非常规做法,折例为米1石折银0.25两(高于市价),且民如愿意纳本色不能强迫。但南直隶、浙江、江西、湖广、两广、福建折银的做法逐步保留了下来,未来成为新的惯例,为税粮进一步折银的展开奠定了基础。内承运库开始获得了稳定数额的白银用于公私支用。其四,此处所论的折粮银与时人或后人所说的金花银区别很大,但与金花银制度的形成关系密切。

关于第一点。通过两朝《明会典》我们知道在京军俸米折银只维持了1或2年,之后便改为本色。万历《明会典》记载:

(正统元年)议准在京军官本色俸米,于南京关支不便,令每石折银二钱五分解部,转送内库交纳,以便支给(原注:武职俸折给定例始此)。正统二年,令在京文武官每月该支俸,仍给本色,其十月十一月,南京该支米数照旧折绢[注]万历《明会典》卷三九《户部二十六·廪禄二·俸给》,第277页。。

不过正德《明会典》记载:“(正统二年)又令各处起运折色税粮银给北京武职南京本色俸,每银一两折米四石。”[注]正德《明会典》卷二九《户部十四·廪禄二·俸给》,《景印文渊阁四库全书》第617册,台北:台湾商务印务馆股份有限公司,1986年第323页下栏。两条史料虽有所抵牾,但可体现折银充纳南京本色俸米的权宜作用。如后人所说税粮权宜折银“自给武臣禄十余万两外,皆为御用”[12],足见此点。

关于第二点。我们知道此时白银并不为国家制度所认可。正统皇帝即位之初,曾颁诏各处课程之前折收金银现全部改为收钞。这年三月,黄福曾提交以银回笼宝钞从而疏通钞法的建议也因上下固守祖制的态度而搁浅。允许南方地区部分税粮折银虽是白银“双轨”流通特点的延续,关于这一点,也可从明前中期实录每年的岁入统计中得窥端倪:统计中不见有折粮银的存在。直到成化末后才有税粮银统计的惯例。

关于第三点。我们虽不确切知道正统初南方税粮折银的准确数额及分配方式。但由于官定折价高于市价,且多针对高额税收的官田,对百姓有充分的救济意义,故南方民众也乐于折收银、布等轻賫品[注]据森正夫研究,此时恰处于明代“米贱银贵”时期,高于市价的折征例在实施后的大约100年内保护了小农经营。《明英宗实录》卷二九(正统二年四月辛未,第580页)亦有“今正当农时,民望粜卖接济,乞命官及时粜卖轻赍”的记载。[10]。折收银、布等还容易减轻运输负担,故地方政府也愿意采用此法。不仅如此,国家通过此举开始获得规模不小的白银存量贮入内库作为财用,可谓一举多利。正统三年二月,“巡抚江西行在吏部右侍郎赵新奏,江西南昌、丰城等府县折粮银三十七万余两,起解赴京。”可知这年江西的折粮银解京额达37万两[注]《明英宗实录》卷三九,正统三年二月庚午,第755页。。宣正之际,松江府以银、布折纳税粮一度达到48.27万石,相当于松江府税额的46.9 %,秋粮的52.4 %[10]。正统二年之后,国家逐步在南方地区继续实行折轻賫银的事例,甚至广西、云南、四川等地允许陈仓粮米折银,山西、河南、山东、北直隶坐派大同、宣府粮料也有折银的现象。但这些折银并没有规范化,还属于临时的轻賫银性质[注]即如正统七年设立的太仓银库,初期也是专门储收南直隶等府马草折银,其后收贮些因灾折收的部分漕粮折银,但大体没有更多项目的折收。至成化时期,才逐步有其他项目折入,但数额想必不大。参见万历《明会典》卷三〇《户部十七·库藏一·太仓库》,第222页。[20-21]。王鏊《震泽长语》卷上《食货》说正统以前,天下每年征收税粮计有36 321 000余石,内320 900石折银814 000余两[注]王鏊:《震泽长语》卷上《食货》初步计算了正统以前全国每年各项折征银的数额,大约为243万两的规模,颇值得怀疑。[22]。成弘时期逐步至100万的定额。随着正统中后期边镇京运银的北运(约始自正统八、九年),白银的南北周流格局逐步形成。所以《明史·食货志》将正统元年总结为“入内承运库,谓之金花银。其后概行于天下。自起运兑军外,粮四石收银一两解京,以为永例。诸方赋入折银,而仓廪之积渐少矣”[12]。虽存在许多不确之处,但足见白银在财政上首先获得极大的认可,货币意义上的禁银政策事实上已经破产。

关于第四点。众多学者的研究揭示了税粮折银与金花银概念的不同,并指出金花银作为财政意义上的制度有个逐步形成的过程,并非一蹴而就[注]堀井一雄、森正夫等认为金花银的折收始于宣德八年,这是周忱等整顿江南地区赋役不均问题的一个举措,正统元年允许租税折银只是该项措施的推广;星斌夫提出,这一时期的税粮折银与金花银存在性质上的差异。他认为正统元年的税粮折银主要在目的是解决京师军官的俸禄问题,而金花银则是减轻官田重赋的举措,二者在动机上存在明显的差异。万明考证后指出,正统初年金花银名称尚未出现,而且没有规范化,存在一个逐渐形成定制的过程。。据李园考证,金花银一词可追溯至北齐时期,常作为一种工艺精美的银质器皿。宋元以后,随着白银货币性逐步增强,金花银逐步成为一种具有称量特点的高品质银。而到了宣正之后,金花银又逐步具有了财政上的新内涵,可见金花银经历了两次概念上的衍生,内涵不断丰富[注]李园:《明代金花银研究的三点问题——基于对传统定义的思考》(待刊)。确实,从当时的一些史料反映,政府折收的白银存在普通银和金花银的区别,折例有所不同。从白银种类角度来看,金花银是否指国家按照1:4折例(或更高)征收然后倾销而成的高品质银,还是直接从民间征收的高品质银,并不明确。但可初步推测,宣正时期,金花银无论是作为民间流通的银俗称以及财政意义上的银折收,俱存在。[10,21,23-24]。“金花银”这个概念很早就存在,但作为田赋领域折收百万两定额的金花银制度却是明中期的事情。金花银折征制度的形成是明代赋役白银化发展过程的一个重要反映。

我们如何看待此一阶段赋税折银的意义?森正夫强调南方税粮折银的实施应被视为减轻高额官田田赋的一个重要调剂手段[10]。唐文基不但认可田赋折银减轻官田承纳者负担的作用,同时认为“金花银”的出现逐步引出了明代财政的二元管理体制,有加剧财政危机的长远影响[25]。刘志伟认为赋役折银的背后有着强烈的官吏自身利益追求、贡赋体制的财政背景[26]。那么,这意味着明政府彻底改变并反转了朱元璋时代以来对江南地主、豪民阶层进行重点打击、惩罚的政策。万志英则更倾向于认为税粮折银的展开是国家试图从民间私人手中侵夺些金银进入府库,即某种意义上说是朱元璋惩罚政策的一种变相延续。无论怎样,我们可以看出,从国家财政领域对于白银吸纳的角度看,15世纪早期的中国初步显现了白银财政的转向[注]足立启二考察了明代初期转向白银财政的过程及规模,是从正统时期开始,止于嘉靖末期。[27]。

三、正景时期公私用银之发展

经过正统元年廷臣不断的讨论,国家最终允许南方地区税粮权宜折银之后,田赋折银事例在正统时期逐步增多。不仅如此,税粮折银在时间和空间得到了更为广泛的开展。正、景之际,宝钞虽经历短暂起伏但贬值已经十分严重,铜钱再度全面被重申禁用[28],而国家内库储银却不断增多。恰此时,蒙古侵扰北边所引发的频繁战事造成了明政府巨大的财政支出压力。故除实物之外,白银被较多地用于北边军事的各项开支之中,尤以“土木堡之变”后的景泰时期为显著,造成了此一时期公私用银的急速发展[28-29]。

关于正统景泰时期各地税粮折银事例的增多、边镇京运年例银的展开,以及各地徭役制度变革及银纳化进程,笔者曾列列有专表进行呈现[29]。此外,赎罪纳银也逐步被国家财政化,正统三年八月,为了解决陕西关中地区军粮转输的困难,陕西按察司按察使陈正伦建议在山东、浙江、江西、南直隶诸处开展高额的赎罪纳银政策,最终户部同意并定例:“杂犯死罪者,纳银三十六两。三流、二十四两。徒五等视流递减三两。杖五等一百者,六两。九十以下及笞五等,俱递减五钱。”[注]《明英宗实录》卷四五,正统三年八月乙亥,第880页。同月,湖广也将奏请施用此例,减轻运米负担[注]《明英宗实录》卷四五,正统三年八月辛巳,第883页。。正统四年二月,朝廷进一步更定山东等处罪囚赎银例,“所收银类解赴京,不愿纳银者,仍照原先纳米例”,将此财政化、白银化[注]《明英宗实录》卷五一,正统四年二月甲戌,第989页。。自正统四年后开始,朝廷接受于谦等建议开始将不小规模的赃罚银、折粮银运赴边镇用于籴粮备边[注]《明英宗实录》卷五五,正统四年五月丁巳,第1053-1055页。这些例子不少。。当时,许多边镇发生米价昂贵的问题,用银籴粮成各地较好的选择。至正统后期,数万两至数十万两的折粮银越来越多的运赴边镇备边,如正统八年六、十月,朝廷分别解银1万、3.64余万运赴辽东、宣府等地用于购买米、豆[注]《明英宗实录》卷一〇五,正统八年六月庚寅,第2132页;卷一〇九,正统八年十月癸巳,第2205页。,至正统十二年,“命户部每岁运银十万两于辽东广宁库收贮,籴买粮料”“命户部加运银五万两于宣府官库收贮籴粮,以前所运十万两不足支用,故也”[注]《明英宗实录》卷一五四,正统十二年五月庚戌,第3016页;正统十二年五月戊午,第3020页。。除折粮银、赃罚银等运赴边镇籴粮或准做军俸外,国家直接发库藏银、绢赏赐军士的例子也很多,如正统六年五月,“赏延安绥德等处杀贼有功官军一千八百四十三人。总兵官银十两、彩叚二表里……被伤者加赏半倍。”[注]《明英宗实录》卷七九,正统六年五月丁巳,第1574-1575页。正统十一年十月,“遣给事中监察御史往各边分赐备边官军,白金人一两,共二十五万七千一百五十二两。”[注]《明英宗实录》卷一四六,正统十一年冬十月甲寅,第2878页。不独北边,当时的云南麓川、贵州等地也有兵兴及赏赐之费[注]《明英宗实录》卷九一,正统七年六月庚戌,第1883页;卷九七,正统七年十月丁酉,第1948页等。。至正统后期,国家财政对于银的需求逐步增大,为了获取更多的白银,政府重开矿路,提高金银课额。正统九年闰七月,英宗“命户部右侍郎王质往福建、浙江重开银场”并定额“福建岁课银二万一千一百二十余两,浙江岁课四万一千七十余两”[注]《明英宗实录》卷一一九,正统九年闰七月戊寅,第2395页。。至正、景之际,白银通行于边镇地区的例子非常之多,多用于准做军俸、赏赐、购粮、对外笼络等方面。兹举数例,正统十三年四月,“命户部运折粮银五万两赴大同收籴粮料,并准支官军俸粮”[注]《明英宗实录》卷一六五,正统十三年四月壬申,第3199页。。正统十四年正月,英宗“命指挥吴良为正使,千户纪信为副使,赍金帛等物,往使瓦剌也先处”[注]《明英宗实录》卷一七四,正统十四年正月己丑,第3346页。,二月,“掌柜子山杀贼有功官军二千四百九十八人,左参将都督佥事石亨内官韦刀转等人银十两……”[注]《明英宗实录》卷一七五,正统十四年二月辛未,第3377页。,六月,“赏都指挥佥事夏霖等官军五百六十二人银、绢有差,以辽东杀达贼功也。”[注]《明英宗实录》卷一七九,正统十四年六月辛亥,第3452-3453页。这一时期赏赐用银(绢)之例颇多,史料多有记载。这年四月、六月,户部分别输银5万两及6万两赴边籴粮备用[注]《明英宗实录》卷一七七,正统十四年四月辛亥,第3407页;卷一七九,正统十四年六月丙寅,第3464页。,且已形成年例。十月,朝廷“以银二千五百余两给与辽东宣府客商,偿所上粮价。”[注]《明英宗实录》卷一八三,正统十四年十月辛丑,第3588页。此时,边库也储有不少的白银用于开支[注]英宗被俘后,为也先劫持至大同,询问大同库藏,得知有库银14万两,于是“命取二万二千两至以五千赐也先,以五千赐伯颜帖木儿等三人”(《明英宗实录》卷一八〇,正统十四年秋七月戊辰,第3514页)。景泰五年九月,户部奏大同府万亿库见有官银31万余两,见《明英宗实录》卷二四五,泰五年九月壬申,第5328页。。

正统十四年八月发生“土木堡之变”,产生众多政治经济的连锁反应,有着重大的影响。影响之一便是对于原有的实物劳役型财政供应体制形成重大考验,也对宝钞稍微疏通的局面形成冲击[28],白银以其价高值稳进一步发挥重要作用。

代宗即位之初,明廷不惜大出府库银、绢等物用于赏赐。正统十四年九月之后,为了抵御瓦剌的侵略,景泰政权大立白银赏格来激励将士作战。如九月,于陕西“复募壮勇之士,能剿一贼者,赏银十两,升以总旗。斩二贼者,赏银二十两,升以百户。杀一副将者,赏银百两,升以千户。能运筹制胜斩将夺旗者,赏银千两,升以指挥。能破贼陷阵,安边定国者,赏银万两,不次升用。有伤官军,赏以粟、帛。阵亡官军,升袭子侄。惟图功成,勿惜国费给赏。”[注]《明英宗实录》卷一八二,正统十四年九月壬午,第3545页。北京保卫战前后,朝廷赏赐南京及各镇军官并允许兵部尚书于谦大出赏格,奖励军士斩将杀敌[注]《明英宗实录》卷一八四,正统十四年冬十月壬子、己未、丁卯,第3617、3619-3620、3622页等。。至景泰元年之后,除大量赏赐之外,朝廷将大量京库银、南方折粮银北运用于购买马匹、粮草、种子、牛具、召商买粮、运粮路费等。如景泰元年正月,“命户部以江南折粮银七万五千两于狭西易米,以实边储”[注]《明英宗实录》卷一八七,景泰元年春正月癸卯,第3802页。,闰正月,“命出内帑银一万两于陕西市马”[注]《明英宗实录》卷一八八,景泰元年闰正月辛酉,第3839页。。五月,朝廷传令各处“解到折粮银内先运二万两”于大同[注]《明英宗实录》卷一九二,景泰元年五月戊午,第4008页。。十月,“命户部给官银一万两于密云、遵化二县,分贮籴粮”[注]《明英宗实录》卷一九七,景泰元年冬十月丙午,第4185页。。十一月,“户部奏苏州所进折粮银两,请将五万两运至山西”[注]《明英宗实录》卷一九八,景泰元年十一月甲子,第4008页。。景泰二年,“命户部给银三十万于陕西、宣府、大同、辽东籴军饷”[注]《明英宗实录》卷二一五,景泰二年四月甲戊寅,第4624-4625页。等等,不胜枚举。据统计可知,景泰元年、二年、三年、四年、七年,国家向北边军镇运送的京运银年额(不包含赏赐)大体为23.5万两、28.2万两、31.5万两、10万两(加上赏赐至少47.5万两)、25.5万两。天顺初年京运银逐步扩展到40多万两。为未来边镇京运年例银定制的形成提供重要先例[30]。此外,当时国家为了应付各地边事,还首开纳银事例及允许开中纳银。纳银事例方面,如景泰元年二月,“命大理寺右寺丞薛瑄于贵州出榜劝谕,舍余商民有能出银百两以助军储,旌表。二百两者,给冠带。以米谷折纳者,听。”[注]《明英宗实录》卷一八九,景泰二年五月丁酉,第3890页。五月,大同也悬赏冠带招募商舍人等纳粮。景泰二年正月,“诏客商人等输银一百八十两入官,置买鞍马十五匹者,量授杂职,不任以事。”[注]《明英宗实录》卷二〇〇,景泰二年正月丙辰,第4256页。开中纳银事例见景泰元年七月,巡抚广西右侍郎李棠商奏:“广西蛮贼生,而城内仓粮会计止足一年之用,恐误军饷,请开中盐课纳银于官籴米。奏下,户部议两淮盐每引银四钱五分、两浙盐银三钱五分、四川仙泉盐银五钱,从之。”[注]《明英宗实录》卷一九四,景泰元年七月辛酉,第4090页。二年六月,贵州奏请缺粮,布政司上奏建议拨运苏松等府折粮银十万两被否决后,朝廷允许商人纳银开中淮、浙盐,并以开中银运赴湖广、四川购米接济[注]《明英宗实录》卷二〇五,景泰二年六月辛未,第4391页。。

除了以银籴米备边、召商买粮等边镇支用之外,白银也被朝廷和地方官员频繁用于赈济灾民、折抵俸钞、禄米、商税钞折银等方面。

在赈济方面,景泰四年五月,凤阳水灾,礼部右侍郎兼春坊庶子邹干等奏请发米15万石、银1 500雇船运赴赈济[注]《明英宗实录》卷二二九,景泰四年五月丁丑,第5014页。。八月,因南直隶凤阳、山东、河南荒歉严重,民多流徙,地方官劝募富人出米麦、银、铜钱、绢布等赈济[注]《明英宗实录》卷二三二,景泰四年八月乙未,第5075-5076页。。十月,济宁、徐州等处水灾,国家发官库银3万两购粮赈济[注]《明英宗实录》卷二三四,景泰四年十月庚子,第5112页。。在俸钞、禄米方面,景泰三年,为了疏通钞法“命在京文武官吏俸钞,俱准时值给银,每五百贯给一两”[注]《明英宗实录》卷二一八,景泰三年七月丙申,第4698页。。景泰四年五月,户部发文允许边镇军官俸粮愿折银者听,间月给银[注]《明英宗实录》卷二二九,景泰四年五月庚辰,第5015页。。六月,“户部奏在廷群臣折俸银数,除公侯驸马伯外,武臣每季该银一十二万四千三百一十二两有奇,文臣每季该银三千五百八十九两有奇。”[注]《明英宗实录》卷二三〇,景泰四年六月甲寅,第5035页。景泰六年二月,“户部奏,请给在京文武官员去年冬季折俸银,文职少傅兼吏部尚书等官王直等一千五百二十员,应给银三千五百五十两,武职左军都督府左都督等官施聚等三万一千七百九十员,应给银一十二万四千六百七十两。”[注]《明英宗实录》卷二五〇,景泰六年二月丁酉,第5417-5418页。在商课钞及铺户役收银方面,景泰三年七月,少保兼太子太傅户部尚书文渊阁大学士陈循等疏言“今河上量船收钞,止收新钞,民船无从,而得将银易钞,其实收银非收钞也。”[注]《明英宗实录》卷二一八,景泰三年七月丙辰,第4714页。景泰七年正月,“京城九门,每季各役铺户五、六人,收钞每人费银至十余两”[注]《明英宗实录》卷二六二,景泰七年正月丙戌,第5597页。。足证正景之际国家财政用银的急速发展。由于北方、西南边境战事频繁,白银作为国家财政支用的手段频繁用于购买粮米、马、草等军用物资,并且也作为召商买纳这些物资的主要用品之一,且由于财政和军事的需要,白银在赎纳、盐法、俸粮、赈济、商役等方面显现其身影和使用新动向,可见其作为“公”领域的发展。

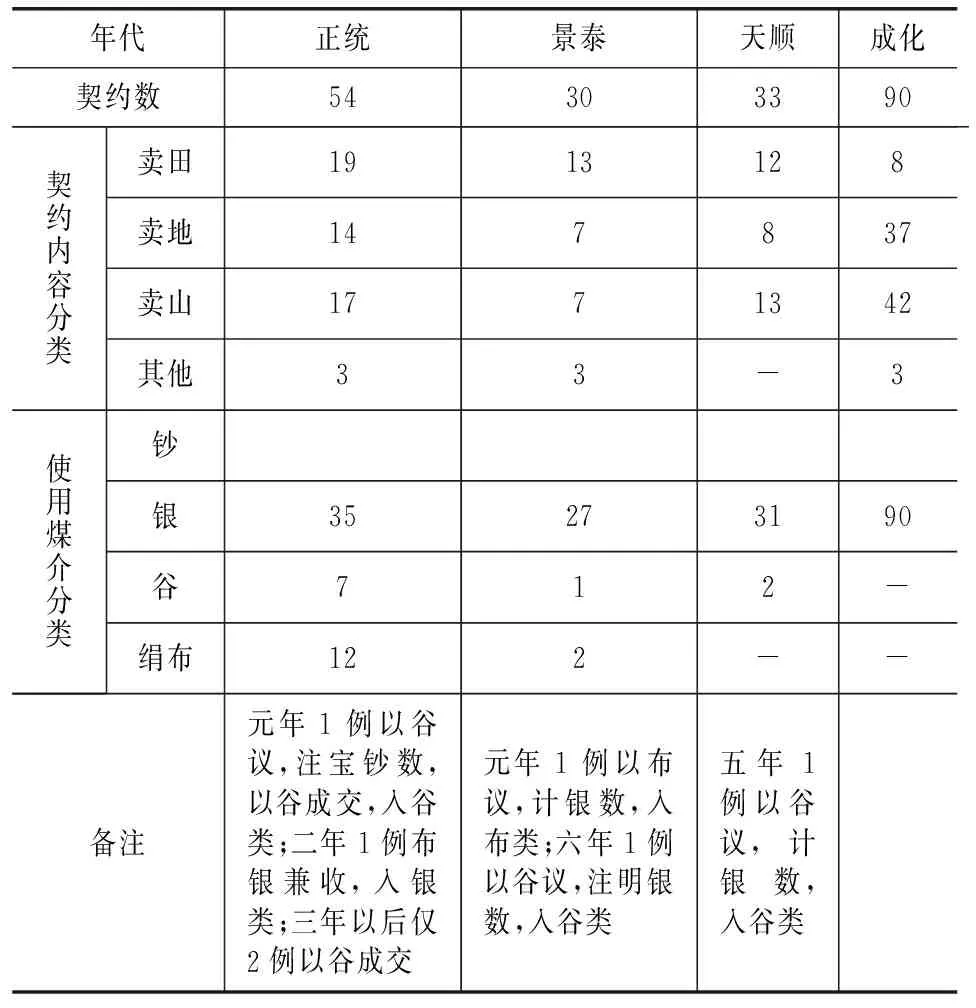

这一时期,白银在民间交易市场上(“私”领域)的作用也异军突起[注]如白银也成为此时官员之间往来的重要媒介,如叶盛《水东日记》卷一《翰林文字润笔》(北京:中华书局,1980年,第3页)记载:“三五年前,翰林名人送行文一首,润笔银二三钱可求。(土木堡)事变后,文价顿高,非五钱一两不敢请。”[31],徽州地区土地契约交易使用媒介状况鲜明地反映了此点(见表1)。

由表1可知,徽州地区田地交易契约使用媒介在正统时期的54件契约,以银交易数达37件,占比为68.5 %;在景泰时期的30件契约中,以银交易数为27件,占比达90 %。自正统之后,宝钞已经完全退出徽州地区的土地交易场合,白银已逐步占据主要通货地位。景泰、天顺时期,契约中实物交易也逐步减少,白银成为实际上的主要通货。成化之后,其他实物货币交易已然绝迹。这些迹象显示,中国转向“白银时代”的趋势已经十分明显。

表1 正统至成化时期徽州地区土地契约交易使用媒介表

资料来源:万明《明代白银货币化的初步考察》,第40-41页。

四、结语

前文论述了宣德至景泰时期财政领域折银的新动向,以及历时发展所形成的公私率用银的局面。它们的出现,一方面体现了各类群体采取了非常规性的做法对于实物劳役型财政体制的突破,另一方面也体现了国家贡赋领域对于白银吸纳的某些特殊动机。正统景泰时期沟通底层白银流通与国家赋役制度折银的改革不仅进一步发展,且在更广阔范围内,由于军事供应的压力及政府的主导,白银逐步被调拨至北边边镇地区,呈现出跨越南北地区一体流通行用的局面,促进着贡赋银经济的形成。此时期的民间交易市场,白银也日益崛起,不仅从明初多种通货并行的局面下脱颖而出,且逐步占据主导地位;在财政领域,白银行用的范围不断扩展,在籴米备边、召商买粮、开中事例、赈济灾荒、俸钞禄米、商税课程等领域都显现白银的身影,促进着白银财政经济的形成。综合论之,白银开始从明前期多种通货并存流通的状态下逐步脱颖而出,中国社会的发展状况如万志英所指出的那般,“1430年代中叶,当政府表明它实际上接受白银,白银很快排挤其他货币,至1450年,白银经济牢固确立起来”,“至15世纪早期,白银在中国货币经济中取得支配性地位,中肯地说,我们可以开始将其视为‘白银经济’了”[1]。