四川省九龙县色脚沟火后泥石流成灾机理

任 云,胡卸文,2,王 严,杨 瀛

(1. 西南交通大学地球科学与环境工程学院,四川 成都 610031;2 西南交通大学,高速铁路运营安全空间信息技术国家地方联合工程实验室,四川 成都 610031)

火后泥石流是森林火灾的次生灾害之一,是一种特殊的泥石流,这种与林火灾害密切相关,在火烧迹地附近形成的过火型泥石流通常被称作为“火后泥石流”(post-fire debris flow)或者“火相关泥石流”(fire-related debris flow)。Wells等[1]在泥石流调查过程中率先发现了林火与泥石流的发生具有关联性,并结合数据分析了火烧迹地区泥石流沉积物的产生过程。Connon等[2~5]对新墨西哥州的火后泥石流进行调查,揭示了火烧迹地区坡面侵蚀与暴雨之间的响应机制。Blake等[6,16]采用同位素(210Pbxs,137Cs,7Be)追踪法对澳大利亚东南部一处火后泥石流的土壤重分布规律进行了量化研究。Gabet等[7,16]对火后泥石流细小沉积物进行研究,指出了植物燃烧灰烬具有提高地表径流容积和运输能力的作用。Santi等[8]、Nyman等[9]的研究都表明火后泥石流主要由地表径流引发。Miller等[10]基于卫星遥感数据运用DNBR指数对美国加州内达华山脉14处火烧迹地进行了火烧程度分级。Connon等[11~12]对美国西部地区388个火烧区域的数据进行回归分析提出了预测火后泥石流易发程度与体积的经验模型。Stately等[13~14]则提出了一种对火后泥石流降雨启动阈值的直观预测方法。总体而言,与一般的常规泥石流和震区泥石流相比,火后泥石流研究起步较晚,且集中在美国西部及澳大利亚东南部地区,而国内对火后泥石流的研究几近空白。

2016年3月15日,四川省九龙县三岩龙乡色脚组因高压电线引火发生森林火灾,大火持续3天,并在火烧迹地的1#、2#、3#沟于2016年4月28日开始爆发首次泥石流,随后的雨季又爆发过多次不同规模的泥石流。本文以该火后泥石流为研究对象,借助landsat8多光谱卫星遥感图像、野外调查及室内外物理力学及渗透实验,以揭示火后泥石流的成灾机理及演化模式。

1 火后泥石流发育特征

1.1 研究区工程地质概况

色脚组泥石流沟位于四川盆地西部,为高山—河谷斜坡地貌。受区域整体间歇性抬升和河流强烈下切侵蚀作用,沟谷形态多呈V型谷,区内山势巍峨,呈现出强烈抬升深切割的中高山—高山地貌,整体上呈上陡下缓趋势,最高点海拔3 360 m,最低点约2 820 m。两侧谷坡坡度40°~55°,局部直立,沟谷纵坡降多在500‰以上,沟谷上游多为漏斗状形态,具备形成泥石流的水动力条件。流域内三岩龙河属雅砻江中下游左岸一级支流,流域面积为448.5 km2,年均流量为13 m3/s,为常年性河流,年平均气温15.9 ℃,年均降水量902.6 mm,具有明显的干湿两季,降雨高峰期集中在5~9月份,占全年降雨量的60%。

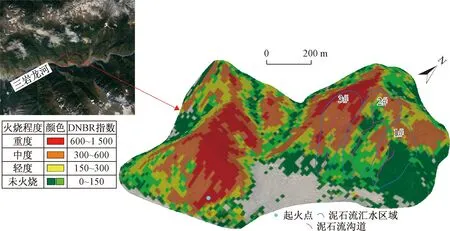

1.2 火后泥石流发育特点及危害性

四川省甘孜州九龙县三岩龙乡色脚组多次火灾后发生不同规模的泥石流,直接造成色脚组两处民房被冲毁,乡道被淤埋,色脚组33户190余人的生命财产安全受到威胁。色脚组3条泥石流沟均位于三岩龙河右岸(图1),基本情况如表1所示,3条沟沟床整体都呈由陡变缓的形态,具有典型的窄陡型沟谷特征。

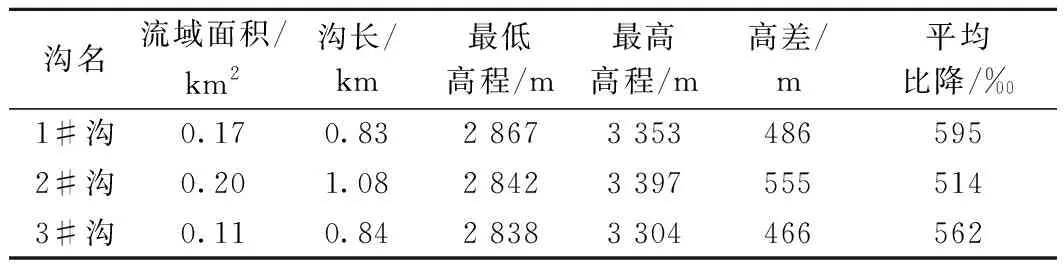

表1 研究区3条泥石流沟形态特征统计

图1 研究区流域及各泥石流沟相互位置关系Fig.1 Relationship of different debris flows in the study area

2 火后泥石流形成机理分析

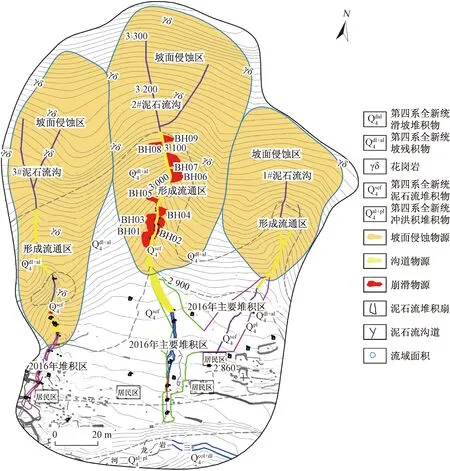

2.1 火烈度特征

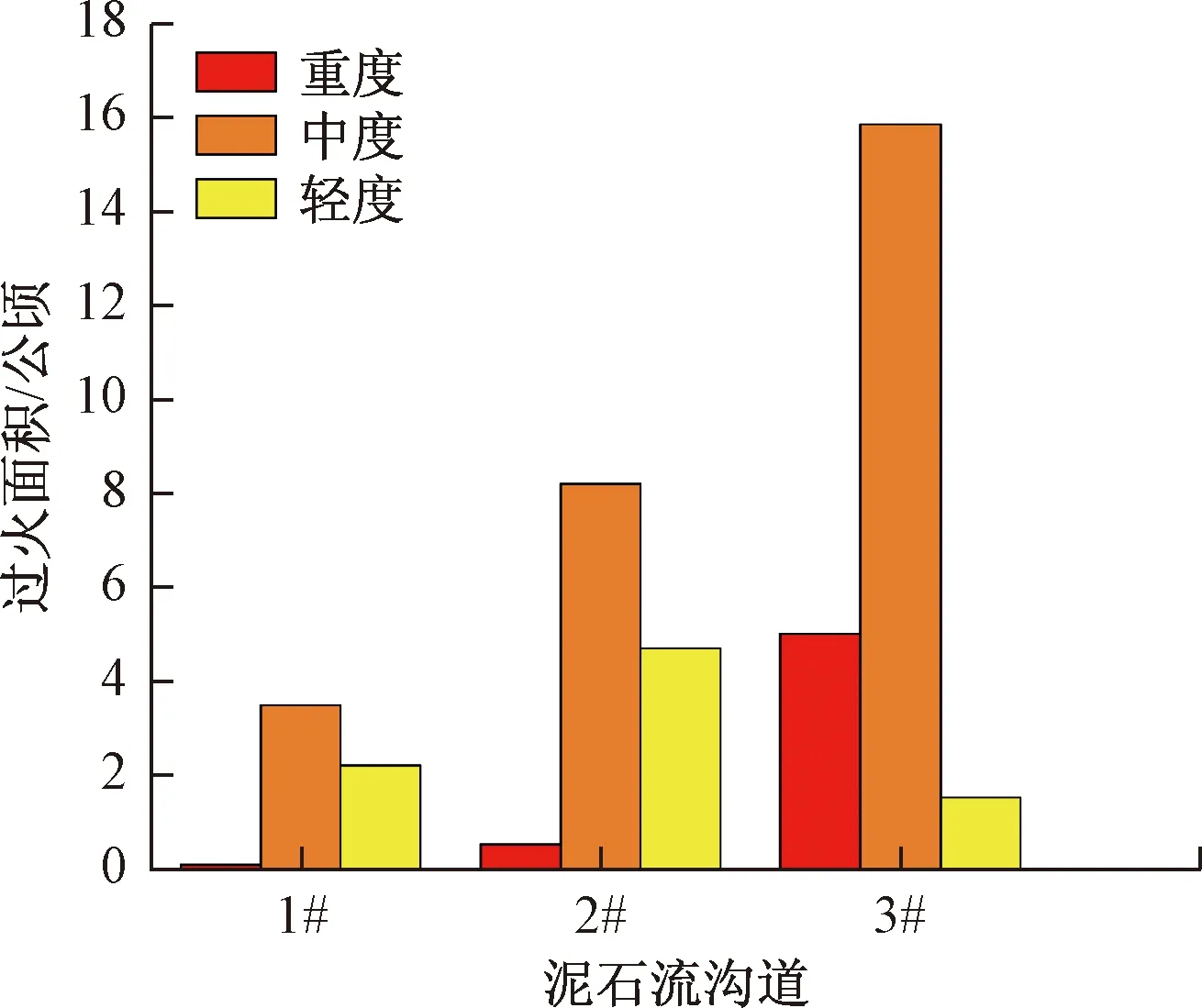

研究区林火发生前植被覆盖率在80%以上,火灾发生后植被受到了严重破坏。基于红外波段和近红外波段的反射率相较于火烧之前差异性原理,运用光学遥感数据中这两个波段所构建的监测指数如dNBR[10,17~19](the delta Normalized Burn Ratio)指数来表征森林火烧地区的过火面积、边界及火烧程度。根据Key等[20]提出的综合燃烧指数CBI(composite burn index)指标进行野外调查,综合采用dNBR对火烧前后(分别是2016年1月09日及2016年04月26日)的landsat8多光谱卫星遥感图像(精度30 m)及现场调查情况,可将林火烈度分为重度、中度、轻度与未火烧四个等级[19],并将野外调查成果与遥感解译结合校正后得到火烧区分级遥感解译图(图2)。

图2 火烧迹地火烈度遥感解译图Fig.2 Remote sensing image interpretation map of the fire intensity in the burned area

统计结果表明,三岩龙乡色脚组总过火面积为160公顷,其中的1#、2#、3#沟已经发生泥石流区域过火面积约41.77公顷。从火烧迹地与泥石流爆发区域的对应关系上看,因3条泥石流的汇水区域,尤其是沟道上游植被烧毁严重,不仅形成丰富的灰烬层,而且造成了坡表大量裸露,致使其坡表径流条件发生改变,同时还引起火烧迹地土壤结构扰动,致使其物理力学性质劣化,渗透特性也发生改变,上述因素直接影响到流域内松散物源量的启动和补给,并诱发泥石流。调查发现,由于2#、3#沟域内过火面积相对较大(图3),其泥石流的爆发规模也是最大的,说明火行为特征跟火后泥石流的爆发规模具有较高的关联性。

2.2 物源特征

森林大火在火烧迹地形成的松散物源除了原有坡残积外及扰动后的局部滑坡外,烧毁的灰烬层是火后泥石流的标志性物源之一,尤其是首次暴发泥石流,启动物源绝大部分就是灰烬层。

图3 各泥石流冲沟不同火烈度分布面积统计Fig.3 Statistics of the bured area distribution of different debris flows

2.2.1灰烬层

如前所述,火后泥石流物源中,植被与凋落物燃烧后产生的大量灰烬是火后泥石流的重要补给物源。林火后第一次泥石流 (2016年4月28日)冲出物质全为黑色的粘稠状浆体,很少有粗大颗粒物质出现,但在随后泥石流所含黑色灰烬物质逐渐减少。野外调查发现,林火发生后,表层覆盖的灰烬层厚度可达20 cm,灰烬阻断了水与坡表土体之间的联系,其良好的吸水特性可以延缓坡面径流的形成,但当降雨达到一定量时,灰烬层达到饱和,进而转化为灰烬流并携带坡面的细颗粒物质沿坡面流动至沟内,构成首次火后泥石流的主要补给物源。

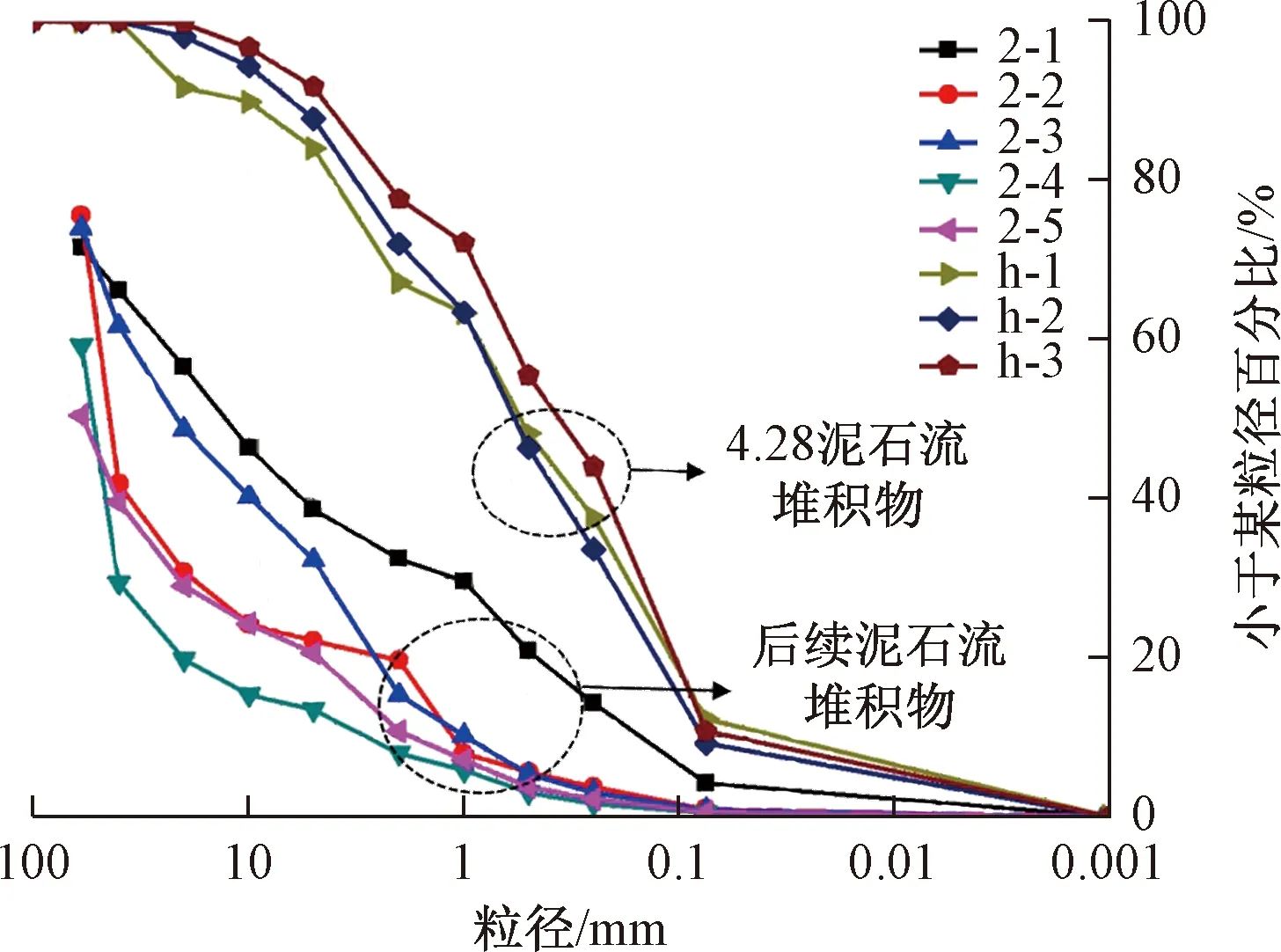

通过对3#沟堆积区内首次泥石流和后期泥石流堆积物分别取样,进行颗粒分析和现场泥石流配浆法容重实验,结果表明(图4),2016年“4·28”泥石流沉积物成分为灰烬夹杂泥沙,以细小黏粉粒为主,粒径多小于10 mm,重度介于11.0~15.5 kN/m3之间,平均重度为13.4 kN/m3。而后续泥石流沉积物成分主要为泥沙夹杂大量石块,最大石块粒径可达1 m,泥石流重度介于16.9~19.4 kN/m3之间,平均重度为18.5 kN/m3,与常规泥石流无异。由此可见,色脚沟火后泥石流首次发生时以灰烬流为主,具有明显的特色。

图4 不同时期泥石流堆积物颗粒分布曲线Fig.4 Curve of the particle diameter of debris flow in different periods

2.2.2其他物源

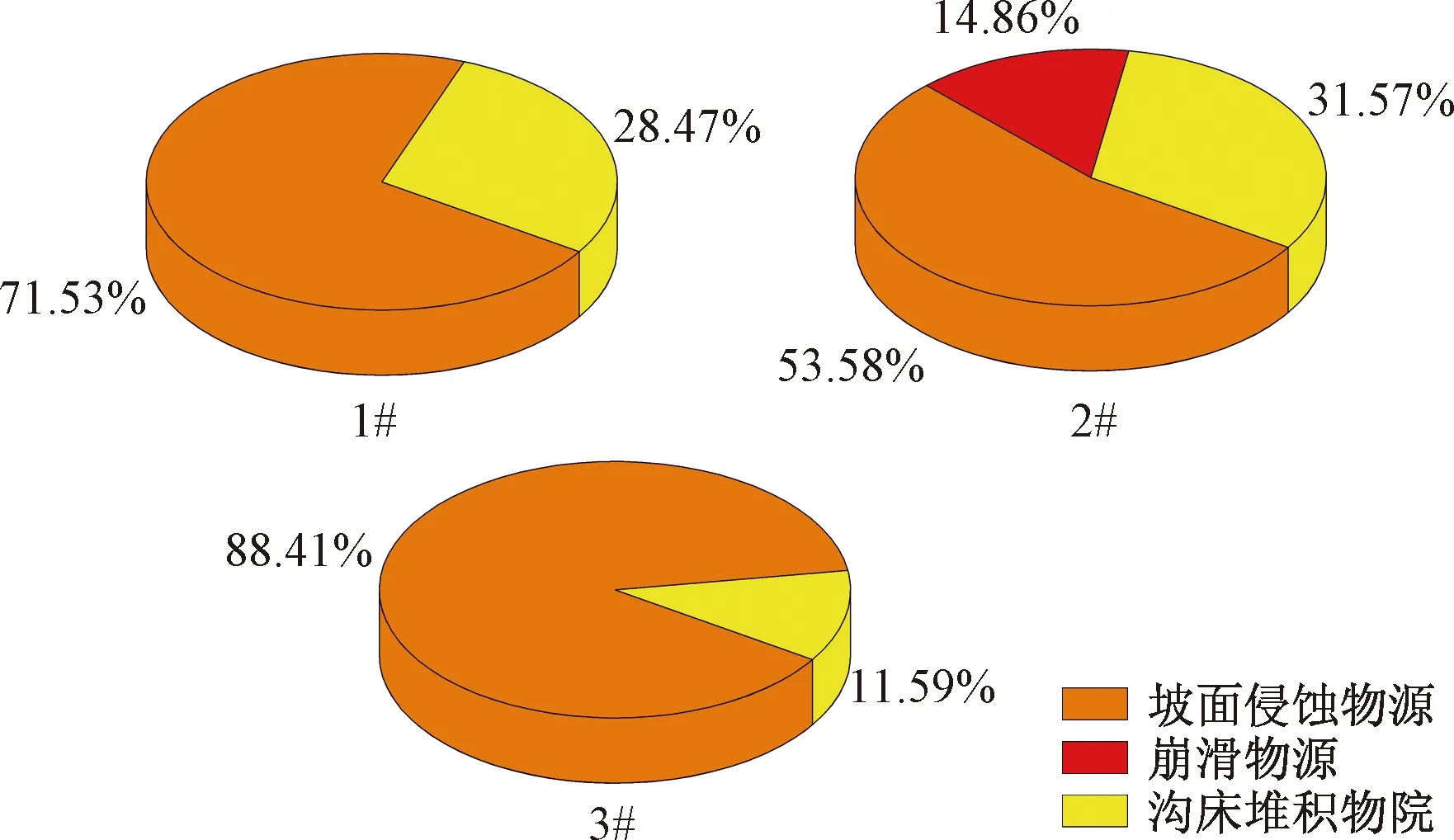

火后泥石流沟域除了灰烬层外,其他物源与常规泥石流相似,同样表现为坡面侵蚀物源、崩滑物源及沟床堆积物源三大类。调查发现,由于坡面汇流条件及火烧迹地土体性质的改变,形成了大量的坡面侵蚀物源,这些坡面侵蚀物源在汇水水流的作用下运移堆积,成为第二、第三次火后泥石流的主要启动物源;另外各条支沟上游汇水区域(火烧区域)因坡面侵蚀,下切严重,不仅下蚀沟道中的松散堆积物,同时不断刮铲沟道两侧松散堆积体而形成浅表层滑坡,从而更进一步增大火后泥石流的启动物源规模。

统计结果表明(图5),1#、2#、3#沟坡面侵蚀物源分别占71.53%,53.58%,88.41%,其中坡面侵蚀物源占比最大。因此,色脚沟火后泥石流近期可活动物源仍以坡面侵蚀物源为主。

图5 研究区各泥石流冲沟不同物源占比图Fig.5 Proportion of different sources of materials of different debris flows(1#、2#、3#沟近期可活动物源总方量依次为0.46×104 m3、1.08×104 m3、1.12×104 m3)

2.3 火烧迹地土壤渗透特征

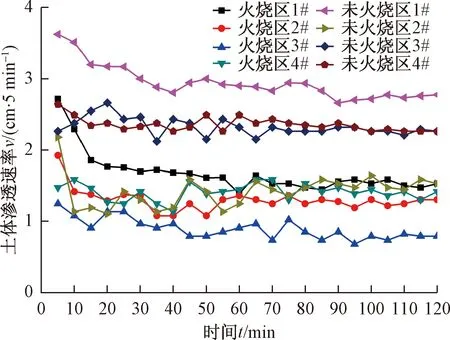

为了对比火后泥石流与普通泥石流坡面径流特征,系统开展了火烧迹地与未火烧区土体的现场渗透试验,采用双环法分别在火烧迹地与未火烧区进行了4组原位渗透实验,实验采取每5 min记录1次渗水量的方式,每次实验时长为120 min,试验结果见图6。

图6 不同火烈度区火烧迹地土体渗透速率随时间变化Fig.6 Infiltration rate of soil varies with time in the burned area

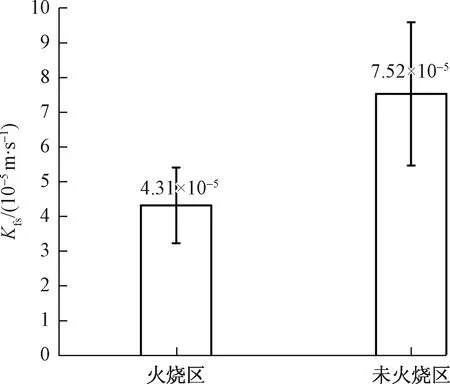

结果表明,火烧区的饱和渗透速率最大为2.72 cm/5 min,最小为0.68 cm/5 min,平均为1.33 cm/5 min,未火烧区最大为3.62 cm/5 min,最小为1.1 cm/5 min,平均为2.26 cm/5 min,火烧区饱和渗透速率整体明显小于未火烧区,采用戴长雷等[21]提供的公式对数据进行拟合,结果表明(图7),火烧区渗透系数均值为4.31×10-5m/s,同等条件下未火烧区渗透系数均值为7.52×10-5m/s,总体上两者区分不大,但还是可以看出火烧区土壤的垂向渗透能力要比未火烧区弱,火烧迹地表层土壤渗透系数要小于未火烧区土壤。这与Wells等[1]的研究结果相一致。上述结果说明火烧迹地土壤渗透性有所降低,将会减少降雨入渗,以地表径流为主,这也是为何火后泥石流启动物源以坡面径流为主的根本原因。

图7 火烧区与未火烧区表层土体渗透系数对比Fig.7 Comparison of coefficient of permeability of surface soil in the burned area and unburned area

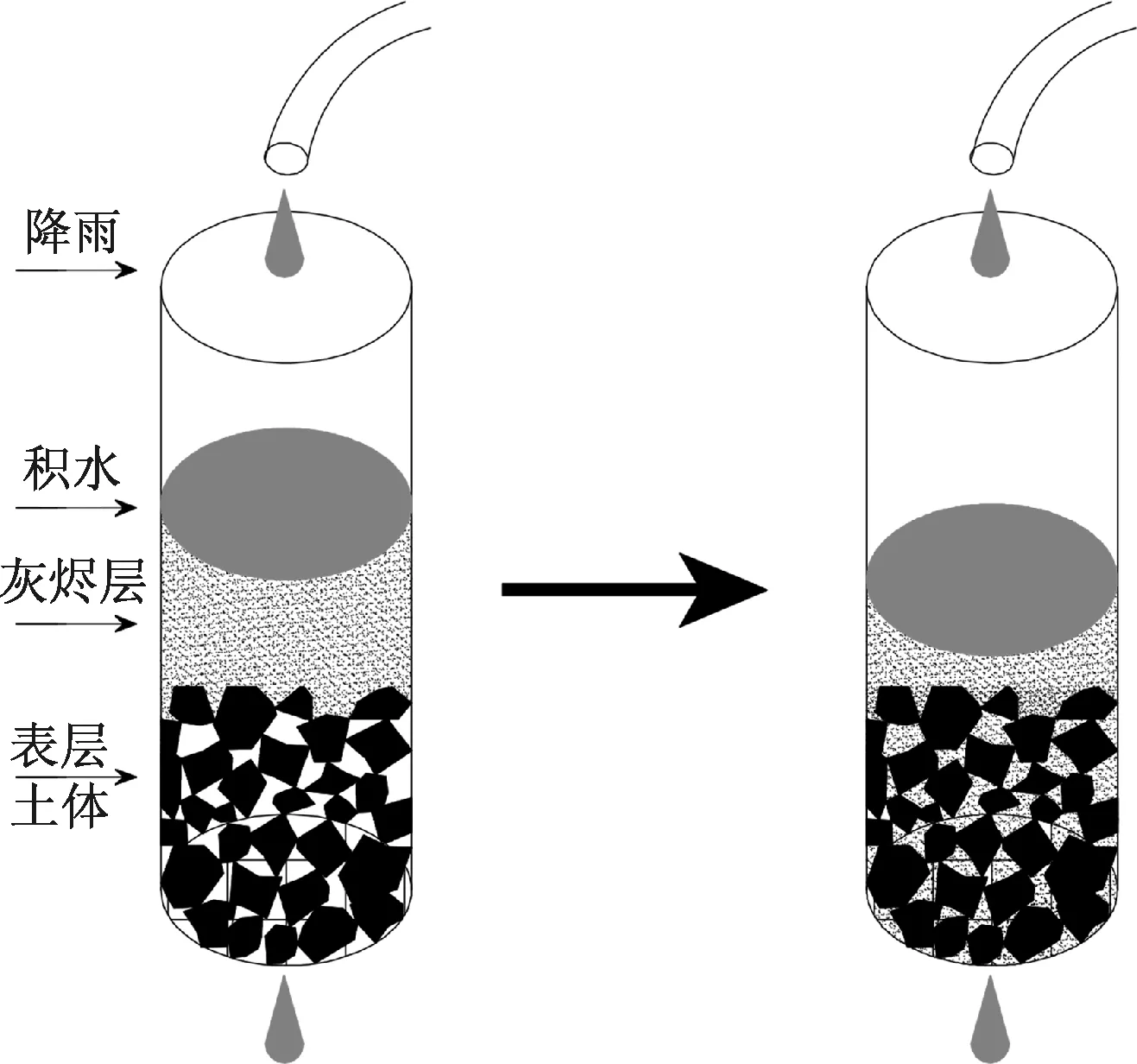

而对于火烧迹地表层土壤渗透能力减弱的机制,Mallik等[22]给出了较为合理的推测,覆盖在地表的灰烬层饱和转化为灰烬流后,其中的细小颗粒物质会在下渗过程中堵塞住表层土壤中的大孔隙,从而减弱了水在土体中的下渗速率(图8)。基于这种推测,对色脚沟流域内火烧迹区表层土壤渗透能力的减弱机制还待作进一步实验研究。

图8 火烧迹地表层土体渗透机制示意图Fig.8 Schematic diagram showing the infiltrating mechanism of surface soil in the burned area

2.4 火后泥石流降雨阈值

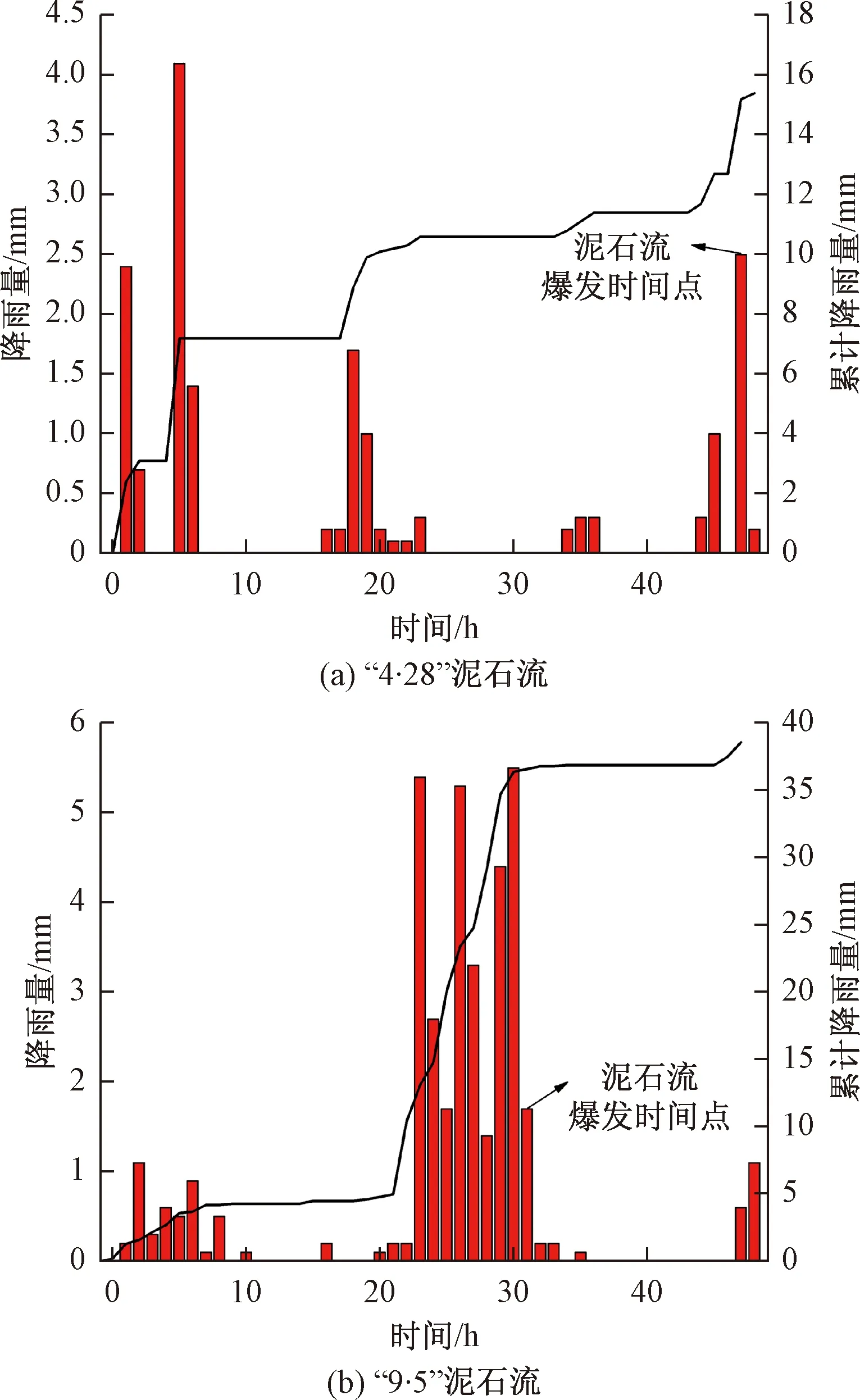

图9 泥石流降雨爆发时刻与降雨过程Fig.9 Debris flow rainfall eruption time and the rainfall process

2016年火灾发生后,色脚组各冲沟在雨季先后爆发过多次规模不同的泥石流,通过收集距离火烧区附近的雨量观测站资料并根据已有的雨量统计方法[23]进行统计发现(图9),2016年“4·28”泥石流爆发时,前期降雨持时47 h,累计降雨量仅为15.2 mm,小时最大雨强为4.1 mm。而到了2016年“9·5”泥石流爆发时,前期降雨持时31 h,累计降雨量为36.4 mm,小时最大雨强为5.5 mm。根据《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》及相关资料显示,色脚组当地历史最大日降雨量为156.6 mm,小时最大降雨量为35 mm(2001年10月1日),10 min最大降雨量为22.9 mm。对比显示,2次泥石流爆发时的降雨量在当地均是常见的中—暴雨,并未超过历史最大降雨量,而同样位于九龙县境内乃渠乡的沃绰沟泥石流(2011年9月26日)爆发时,其日降雨量为61.6 mm,小时最大雨强约为20 mm[24]。由此表明火烧迹地发生泥石流的对降雨敏感度显著增加,暴发泥石流所需的降雨阈值随之降低。

3 火后泥石流演化过程分析

色脚沟火后泥石流的灾害演化具有鲜明的时间效应。森林火灾发生后,树冠层和落叶层都会被不同程度地烧毁,火烧迹地覆盖大量的灰烬层。随后火烧区域发生降雨时,灰烬层会阻断降雨入渗,但当降雨使灰烬层饱和时,灰烬便转化为灰烬流,成为火烧迹地第一次泥石流的主要物源。地表灰烬层流失后,降雨开始与火烧迹地地表土体直接接触,但因其渗透性较未火烧区减小,导致降雨入渗量降低,而地表径流加大,坡面侵蚀加剧,坡面侵蚀物源开始成为火后泥石流的启动物源。同时坡面侵蚀物源在地表径流的带动下沿沟道汇集流动,再加之被烧毁的残枝树干对沟道堵塞溃决,导致沟道下切严重并形成两侧高临空面,沟道两侧松散体物源因切脚冲刷而形成滑坡[25],又进一步加剧泥石流的发生。因此归纳而言,在火烧迹地泥石流按时序启动补给物源的类型依次为:灰烬层、坡面侵蚀物源和沟道两侧浅表层滑坡,泥石流也逐渐从黏性朝过渡性转变。

Connon等[2~5]在研究火后泥石流启动机制时也提出,火后泥石流可以由地表径流或者浅表层滑坡单独引发,也可以由两者共同引发,但两种启动方式的引发时间段有所不同。Parise等[15]也通过统计指出,由浅层滑坡所触发的火后泥石流只占12%,滑坡厚度可能为数十厘米~6 m,其可能发生在火灾后的第一个雨季,也有可能是火灾后1~2年,10年甚至30年。而对色脚沟泥石流现场物源调查显示,色脚组目前发生的泥石流主要还是因地表径流引发的泥石流,结合色脚沟泥石流目前的发育特征与发展趋势,推测随着坡表植被的恢复,地表坡面侵蚀会逐渐减缓,但沟道两侧已具有临空面的松散堆积体会在随后的雨季中不断解体,并成为后续泥石流的主要启动物源。

4 结论

(1)通过遥感解译并结合现场调查显示,发生在2016年3月15日的四川省九龙县三岩龙乡色脚组森林火灾总过火面积约160公顷,按火烈度标准,并可将火烧迹地分为重度、中度、轻度与未火烧四个等级的火烧区。其火后泥石流全都发生在过火范围大,植被烧毁严重的沟域内,火后泥石流暴发与火烈度高度相关。

(2)现场原位渗透实验测得重度火烧迹地表层土壤的垂向渗透系数4.31×10-5m/s,同等条件下未火烧区域表层土壤的垂向渗透系数均值为7.52×10-5m/s,表明重度火烧区内表层土壤渗透性较未火烧区有所降低,也由此说明火烧区降雨入渗弱化而更多地转化为坡面径流,加剧坡面侵蚀,且火后泥石流降雨阈值也随之降低。

(3)色脚沟火后泥石流成灾具有鲜明的时间效应。首次火后泥石流以灰烬层补给的灰烬流为主,随后受到火烧迹地土壤渗透性能影响,坡面径流大于降雨入渗,坡面侵蚀物源成为第二或第三次火后泥石流的主要物源。各次泥石流进入沟道后的强烈淘刷,又会使沟道两侧原坡残积松散物源发生坍滑,因此后期火后泥石流暴发的补给物源将主要是沟道两侧浅表层滑坡。