地方师范院校贫困大学生非认知能力发展及影响因子研究

梁燕玲,郝永强

(渭南师范学院 教育科学学院,陕西 渭南 714099)

一、问题的提出

随着我国高等教育大众化进程的不断推进,大学生群体逐渐呈现出多样化和差异化,其中家庭经济困难的大学生人数不断上升。教育部统计数据显示,2005年我国全日制普通高校贫困家庭学生约294万人[1]。2009年,这一群体已高达527万人[2]。确保贫困生顺利完成学业,我国建立了政府主导、学校和社会参与的国家学生资助政策体系。高等教育阶段已经实现了贫困生入学、求学、就业全程帮扶。2014年,政府、高校及社会已扶助大学生4054.25万人次[3],2017年,政府资助普通高校学生4275.69万人次,资助金额1050.74亿元[4]。习近平同志指出,“扶贫先扶志”。国家扶贫政策进行积极调整,迅速推进到了精准扶贫。教育精准扶贫以生源地建档立卡的大学生为帮扶对象,主要以三种途径进行:一是经济帮扶,二是扶智,三是扶志。前两种帮扶相对容易,后一种帮扶涉及到心理和观念就会更困难一些。贫困大学生就学期间发生的多起恶性事件不仅引起了全社会的关注,也在血淋淋地提示我们:提升贫困大学生的非认知能力是高校开展教育精准扶贫的关键。

非认知能力是一个包含复杂维度的概念。原则上说,所有与认知无关的能力,如社会交往技能、某些特定的人格和个性特征、动机和志向,甚至是所谓的“情商”和“软实力”,都可以被纳入“非认知能力”[5]。关于贫困大学生非认知能力的研究也呈现出这样的特点。王健等对贫困大学生“情商”的研究主要从自我认知、情绪调控、他人情绪认知、自我激励、人际沟通等五维度分析框架,对东北地区七所综合性大学的本科生进行了调查研究。结果发现贫困大学生在情商的五个维度上从强到弱依次为:他人情绪认知、人际沟通、自我激励、情绪调控、自我认知;贫困大学生情商水平不存在显著的性别和年级差异[6]。一项针对我国中部地区师范大学贫困生的调查发现,20项积极心理品质中,贫困大学生发展最好的五项品质为心灵触动、真诚、团队精神、爱与善良、希望信念,最差的五项品质为社交智慧、幽默风趣、创造力、领导能力、自制[7]。以北京地区理工类贫困大学生为研究对象,采用大学生人际关系综合量表的调查发现,贫困大学生的人际交往能力远远低于经济状况良好的学生[8]。许多多以“自尊感”和“自我效能感”为非认知能力衡量标准对北京市15所高校大学生进行了为期五年的追踪调查,研究结果显示:贫困大学生在非认知能力上的表现不差于甚至是优于非贫困生,大学四年的教育过程逐步缩小了贫困大学生与其他普通大学生之间在非认知能力上的差距;对于家庭出身不好的人来说,大学教育对于贫困大学生人力资本的提升作用更大[5]。已有研究描述了贫困大学生非认知能力发展的一般水平和基本特征,特别是许多的研究提供了相对系统的研究设计,还证实了贫困生接受大学教育的价值。这些研究同时也激发了本研究做进一步的探索:究竟是什么影响了贫困大学生非认知能力的发展,在一般院校,特别是西部地区,贫困大学生非认知能力发展究竟水平如何?

目前,亟待针对地方师范院校贫困大学生非认知能力的研究。师范专业是我国高校目前学费相对较低的专业,贫困生选择师范院校就读师范专业的比例也更大。地方师范院校贫困生比例一般高于全国高校平均水平。本研究以西部地区地方师范院校贫困大学生为研究对象,开展非认知能力发展及影响因子研究,既可以验证教育精准扶贫的政策效应,也可以为学校教育精准扶贫提供更多路径和方法选择的依据。

二、研究设计

(一)核心概念

本研究将非认知能力主要界定为自我效能感和自尊感这两个维度,前者反映的是个体对自我价值的主观评价,后者反映的是个体应对不同境遇或面对新的突发事件时的自我信心程度。这两个维度可以综合反映个体的非认知能力水平。

(二)调查工具

研究采用“罗森博格自尊感表”(Rosenberg Self-Esteem Scale,RSES),和施瓦泽编制的“一般自我效能感量表”(General Self-Efficacy Scale,GSES)。研究对影响贫困大学生非认知能力发展的影响因子主要是个人领导力、社会服务和个人兴趣。

(三)研究对象

此次研究主要调研西部两所地方师范院校各年级、专业学生。两所师范院校全部为公办本科院校。

三、研究结果

对研究数据进行整体分析,通过贫困生和非贫困生比较,以及贫困生组内比较,分别得出了以下结果。

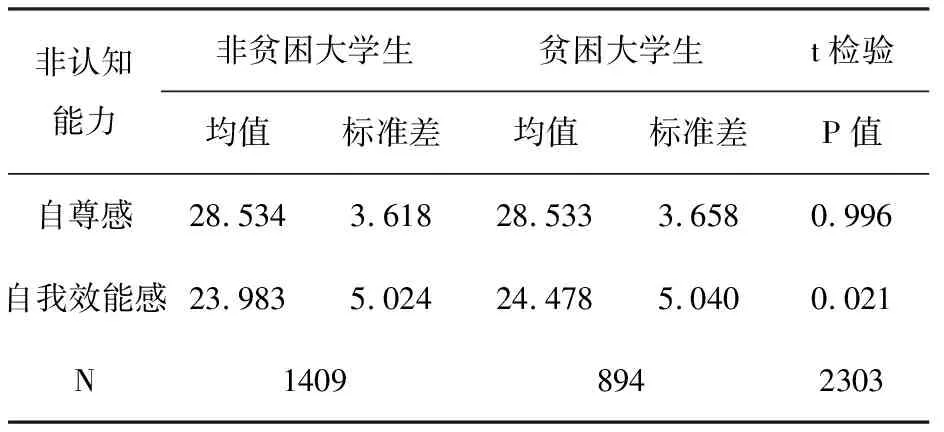

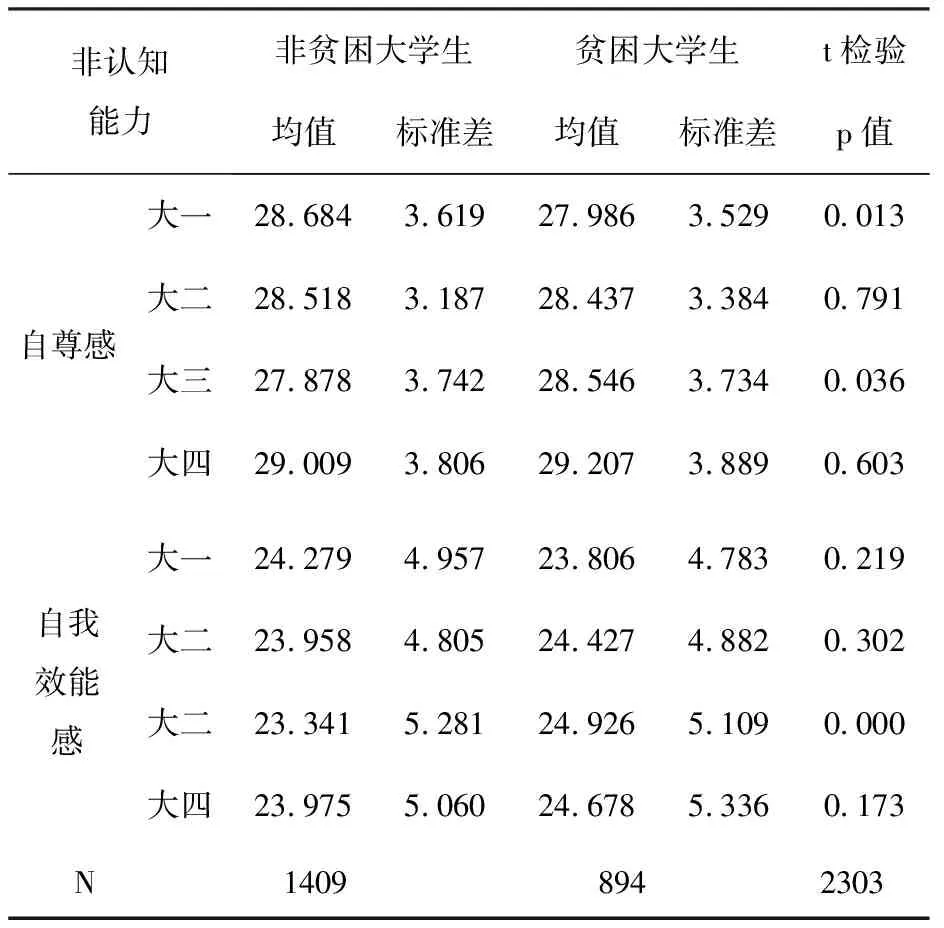

首先,贫困大学生和非贫困大学生在自我效能感上存在显著性整体差异(见表2)。两个群体大三时在非认知能力即自尊感和自我效能感均存在显著性差异(见表3),大一时在自尊感上存在显著性差异(见表3)。

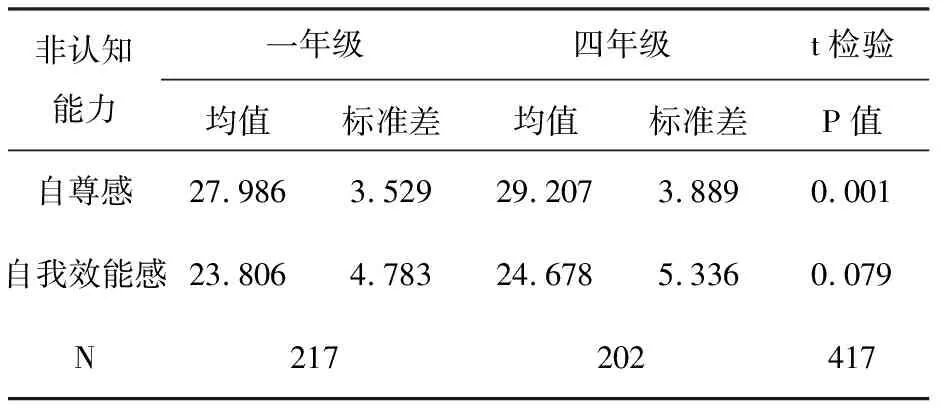

其次,贫困大学生自尊感存在显著的性别和年级差异,男生明显优于女生,大四学生显著优于大一学生(见表4、表5)。

表2 贫困大学生非认知能力发展整体差异分析

表3 贫困大学生与非贫困生非认知能力年级差异分析

表4 贫困大学生非认知能力发展性别差异

表5 贫困大学生非认知能力发展年级差异

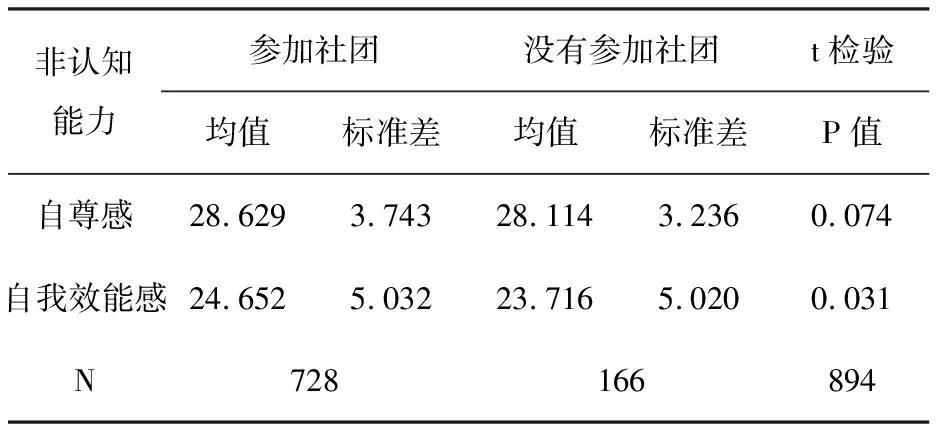

第三,个人兴趣、社会服务对于贫困大学生的非认知能力发展有着显著影响(见表6、表7),社会服务次数显著影响贫困大学生的非认知能力发展。即社会服务次数越多,非认知能力越高(见表7)。

表6 贫困大学生非认知能力发展个人兴趣因子

表7 贫困大学生非认知能力发展社会服务因子

四、结论与分析

已有研究证明,非认知能力是贫困大学生非常重要的个人发展评价指标。本研究对于地方师范院校贫困生非认知能力发展水平及其影响因子的研究,得出了一些新的结论和发现。

第一,贫困大学生和非贫困大学生在自我效能感上存在显著的性别和年级差异,男性高于女性;非认知能力在大学期间均有提高,大一时在自尊感上存在显著性差异,到大四时这种差异消失。

这种差异产生的原因还需要进一步探索。目前,从地方师范院校男女生比例来看,处于少数群体的男生,与女生相比反倒会拥有更多发展机会。学校在组织活动特别是各种校外活动时倾向于男生。而且,周围人的性别观念和性别文化都对男生的外倾行为和责任行为给予更高的积极评价,会鼓励男生的自尊感和自我效能感发展。同时,国家精准扶贫政策的大力推进,地方师范院校贫困大学生在学期间得到了更多经济支持,也得到了学校配套政策的支持,只是究竟哪个因素对学生发展影响更大一些,经济支持的边界等问题,还需要做进一步的分析和研究。从数据分析看,地方师范院校男性贫困学生发展程度整体上显著优于女性和非贫困生群体。

第二,个人兴趣和社会服务显著影响贫困大学生非认知能力发展。社会服务行为越强,参与社会服务频次越高,非认知能力水平越高。研究并没有发现领导力对贫困大学生非认知能力发展的显著影响。究竟是贫困生担任学生干部的比例更低,机会更少,还是这个因子本身对非认知能力发展不重要呢,还需要进一步验证。不过,目前的学生干部选拔办法并不利于贫困生。一般来说,学生干部在一入校就通过个人自荐、民主选举以及教师考核等方式进行了。而贫困生的自尊及自我效能感水平在这个阶段都显著低于非贫困生。也就是说,这个阶段的选拔对他们很不利。尤其是,除非到高年级换届,学生干部一般很少调整。从社会服务和个人兴趣培养来说,学校提供的文化支持非常显著。

本研究对于地方师范院校贫困大学生非认知能力发展影响因子的研究还有很大的探索空间。比如,其中一所学校普遍推行的大学生创新创业项目即研究能力培养对贫困大学生非认知发展的影响,学生在校期间兼职活动的影响,以及国内外研学游学活动的影响等等,这些也是后续研究要着力探索的方向。

从本研究发现来看,在地方师范院校贫困大学生非认知能力发展比非贫困生有更大提升。教育精准扶贫的政策效应比较显著。究竟学校可以在哪些方面进行持续改进,以帮助贫困生把握更多机会促进个人发展,依然是一个非常值得探索的理论和现实问题。