采煤沉陷湿地景观格局与水文过程研究进展

周士园,常 江,罗萍嘉

(1.中国矿业大学力学与土木工程学院,江苏 徐州 221116; 2.中国矿业大学建筑与设计学院,江苏 徐州 221116)

采煤沉陷湿地是伴随着地下煤炭资源开发形成的人工次生湿地。在我国煤炭资源的开发中95%以上为井下开采[1],据预计在我国东部高潜水煤矿区中全部开采后可形成约1.9万km2积水区,其中40%为积水深度在3 m以上的深积水区[2]。大量地表积水的出现深刻地改变了原有的景观环境,使采煤沉陷区由陆生生态系统演替为水-陆复合型生态系统[3]。国际《湿地公约》和我国《湿地分类GB/T24708—2009》中都将因采矿挖掘形成的积水区界定为人工湿地的一类。采煤沉陷湿地对资源型城市的生态安全格局有着重要的影响。近年来随着城市生态修复理念和资源型城市生态转型的深入发展,已日益成为恢复生态学、湿地学与城市规划学研究的热点。从现有的研究成果来看,由于我国采煤沉陷湿地的规模大、分布范围广且复垦率低,造成的生态环境问题尤为突出[4]。目前,关于采煤沉陷湿地的研究重点集中在采煤沉陷湿地的景观格局演变与驱动力分析[5]、水文过程模拟[6]、生物地球化学过程[7]、植被的生态修复[8]、开采沉陷的生态效应[9]与综合利用规划管理[10]等方面,其中景观格局与水文过程是湿地系统形成与演化关键过程。本文阐述了采煤沉陷湿地形成的一般过程,总结了国内采煤沉陷湿地景观格局与水文过程研究的进展,为推动采煤沉陷湿地在湿地学领域里的研究提供基础。

1 采煤沉陷湿地的成因分析

从发生学的角度,采煤沉陷湿地是地下采动引发的一种次生地质灾害,即在地下矿层采出后形成采空区,周边岩体原始应力平衡被打破,造成岩层和地表出现弯曲变形、断裂和位移并在地表形成下沉盆地,在水文过程变化影响下形成积水[11]。采煤沉陷湿地的形成是一个动态变化的过程并具有明显的阶段特征,根据沉陷稳定程度可以分为:待沉陷、动态沉陷和稳定沉陷三个时期。

水文、湿地土壤与水生植被是界定湿地的关键要素[12]。当采煤沉陷湿地与周边的河流连通时将改变流域的汇流格局,并成为区域水系的组成部分。在没有其他地表水系汇入的封闭型采煤沉陷湿地中,水源补给以降水为主,水量季节性变化大。研究表明地区年降水量和年蒸发量的比值越大,沉陷盆地内形成积水面积的比例通常也越大[13]。在开采沉陷的作用下原有地表土壤塌陷成为洼地,积水的出现使其逐步演化为季节性或永久性湿地土壤。随着水生环境条件的逐步成熟,原有的陆生植被发生退化,水生植物逐步出现并成为优势物种,湿地生态系统逐步形成[14]。

在我国东北地区以及黄淮海平原的煤炭资源型城市中广泛分布着因采煤沉陷而形成的连片水域组成的湿地群。为了修复城市周边矿区的生态环境,进入21世纪后,我国部分城市开始尝试将部分采煤沉陷区纳入城市的绿地系统中。对此《全国资源型城市可持续发展规划(2013~2020 年)》中明确提出“结合工矿废弃地整理,建立总量适宜、景观优美的城市绿地和景观系统,走一条发展中保护、保护中发展的可持续之路”。江苏、安徽等省的湿地保护条例中也均提出“鼓励、支持单位和个人修复湿地或者因地制宜利用采矿塌陷地、低洼废弃地等建设湿地”。因此,基于恢复生态学、景观生态学的原理以及湿地演化规律的认识,利用采煤沉陷湿地进行人工湿地的生态规划设计、建设和运行,成为实现生态环境的修复较为广泛的利用模式之一。目前我国已利用采煤沉陷湿地建成了多座湿地公园,如河北省唐山市南湖湿地公园、安徽省淮北市南湖湿地公园和淮南市十涧湖湿地公园、河南省平顶山市白鹭洲湿地公园。此外,一些学者开始论证利用采煤沉陷湿地进行平原水库的建设。这些实践的展开都需要以对采煤沉陷湿地关键生态过程演化规律的研究为基础。

2 采煤沉陷湿地景观格局演变研究

2.1 采煤沉陷湿地景观格局演变特征分析

景观格局演变的研究反映了采煤沉陷湿地各土地利用/覆盖类型空间结构的动态变化,能够在时空上揭示其变化的基本规律和发展趋势。景观格局数量分析是目前采煤沉陷湿地景观格局演变特征研究的主要方法,即以高分辨率遥感影像、沉陷预计结果为依据提取湿地水文、植被等土地利用/覆被类型信息,结合地理信息系统(GIS)进行景观格局指数的计算和景观动态变化模型的构建分析[15]。

2.1.1 采煤沉陷湿地景观格局指数分析

采煤沉陷湿地景观格局演变的研究多采用不同时段遥感数据结合土地利用规划、沉陷预计等资料进行景观分类提取、数据库建立,进而选取能够表征景观几何特征的定量指标进行对比分析[16-17]。根据描述对象和尺度不同,景观格局指数包括景观单元特征指数和景观整体特征指数。采煤沉陷湿地景观格局研究中,景观单元特征指数主要用于分析区域内积水斑块的空间结构特征,侧重于描述景观异质性。MARSCHALKO等[18]利用连续航片分析了2002~2012年间捷克Kozinec地区采煤沉陷区水域形成与扩展过程的面积指数,并对比分析了积水区与其他用地的景观面积的变化的速率。国内研究较早的如彭苏萍等[19]通过遥感影像提取淮南矿区1992~1998年积水扩展变化的信息,从而对矿区环境进行动态监测。WU等[20]采用最大斑块指数、形状指数、聚集度指数、景观分布指数分析了不同程度的地表沉陷对景观格局的扰动特征,结果显示与林地、农用地和园地等其他土地利用类型变化相反,积水的形状指数持续减小,表明随着沉陷范围的扩大分散的积水区逐步合并且呈规则化的变化特征。

景观整体特征指数主要用于分析包括采煤沉陷湿地在内的矿区景观格局空间分布特征和景观异质性,如破碎度指数、多样性指数、距离指数和均与度等,其中破碎度指数和多样性指数是反映采矿活动对景观格局扰动的常用指标。EFFAH等[21]在研究闭矿后矿区生境多样性和土地利用变化中,构建了包括面积、斑块密度与面积指数、边缘密度指数、形状指数、香农多样性指数和香农均度指数等9项景观格局指数的研究指标体系,研究表明闭矿后水域的规模迅速扩大,区域生态呈现破碎化、线性化和单一化的特征。卞正富等[22]对徐州东部高潜水矿区20余年的土地利用演变分析的过程中选取了最大斑块指数、斑块密度、平均分维数等9项景观单元特征指数,以及香农多样性指数、蔓延度指数、散布于并列指数3项景观整体特征指数。结果发现这一时期积水斑块数量和面积增长最为显著,斑块的形状趋于复杂,同时破碎化的速度和程度大于其他土地类型。

2.1.2 采煤沉陷湿地中景观动态变化模型的应用

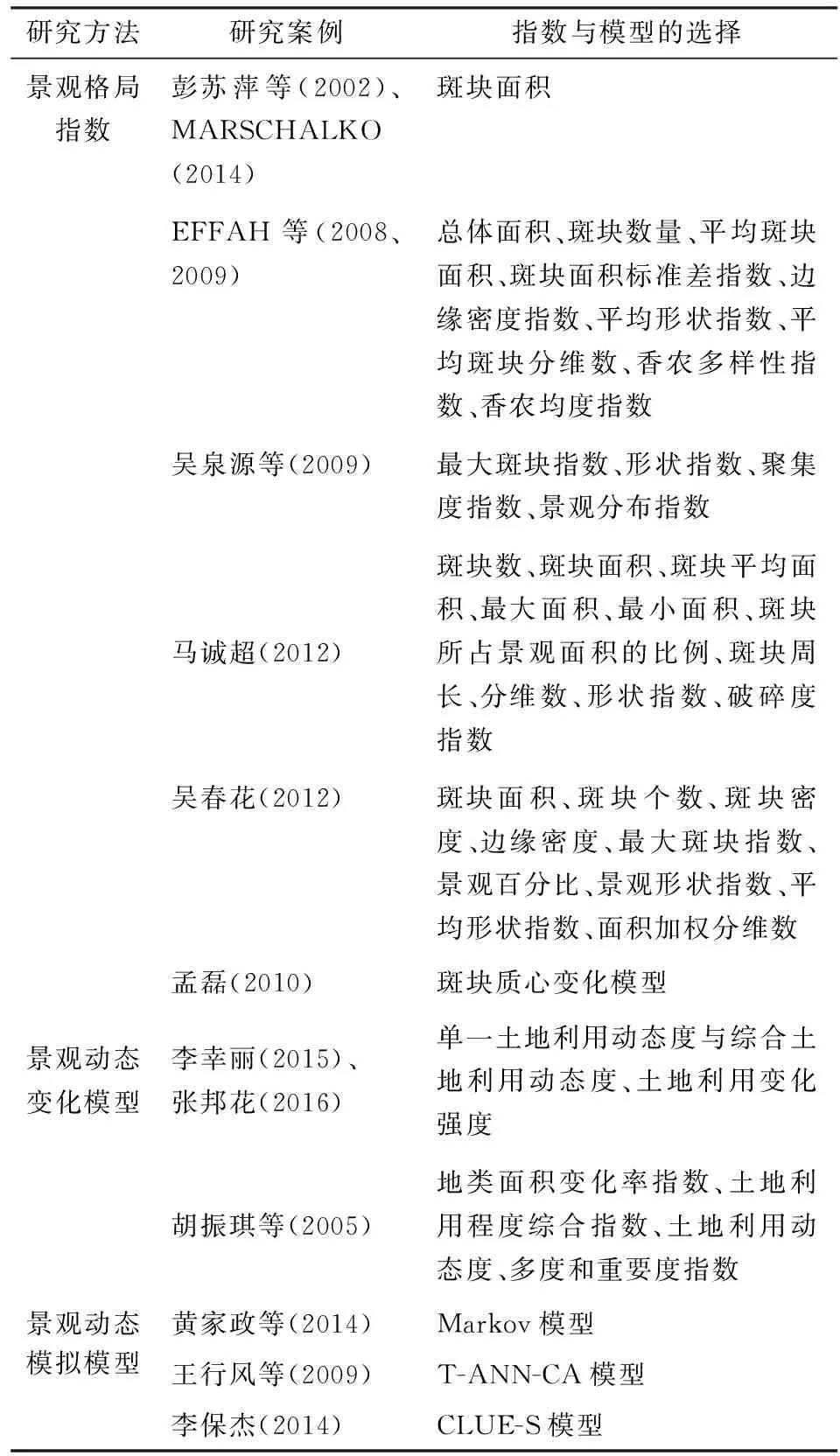

景观动态变化模型是用来描述景观格局动态变化特征的重要方法,在矿区景观格局的研究中能够综合的反映不同土地利用/覆盖类型的相互转化关系和变化趋势,包括景观动态变化表征模型和景观动态模拟模型[23-24]。矿区土地利用研究一般将采煤沉陷湿地的形成作为对原有景观格局的干扰过程,侧重对动态沉陷时期积水斑块变化特征的研究。李幸丽[25]、范忻[26]在矿区土地利用变化的研究中均选用了土地利用变化度反映采煤沉陷湿地景观在一定时段的变化程度。胡振琪等[27]运用了地类面积变化率指数、土地利用程度综合指数、土地利用动态度、多度和重要度指数反映煤矿区土地利用/覆盖变化规律。此外应用较多的如反映积水斑块空间分布变化的斑块质心变化模型、空间自相关分析等。

景观动态模拟模型是近年来在矿区土地利用研究中发展较快的研究方法,是利用统计模型实现对矿区景观格局的时空变化进行模拟预测。景观动态模拟模型主要用于综合反映包括采煤沉陷湿地在内矿区各类用地的转化过程分析和预测,能够为土地利用规划和矿区环境的生态修复提供决策支持。黄家政等[28]基于1985~2010年5个时期遥感数据,采用Markov模型对淮南矿区景观格局变化进行了预测,结果表明研究期间采煤沉陷积水区主要由耕地转化而来。然而,Markov模型是假设社会经济发展平稳,政策因素没有重大变化下的概率估计,这一方法忽视了资源产业及其土地利用变化的特殊性。王行风等[29]依据资源产业的生命周期理论,在CA模型的基础上引入时间变量构建了适应矿区土地利用变化模拟的T-ANN-CA模型。CLUE-S模型具备了分析政策与社会经济驱动因素变化的多情景下的土地利用时空变化的预测,因此,李保杰[30]利用CLUE-S模型模拟分析了徐州贾汪矿区整体土地利用时空动态变化趋势,结果显示在当前的趋势下采煤沉陷区水域面积的扩展速度将逐步降低(表1)。

表1 采煤沉陷湿地研究中景观格局指数与景观动态变化模型的应用

近年来,我国进入衰退期的资源型城市快速增加,大量城市开始探索将采煤沉陷湿地纳入城市绿色基础设施体系中,为城市提供更多的生态服务功能[31]。这一发展趋势下,仅仅将采煤沉陷湿地作为干扰因子的研究方法已不足适应这一发展,未来需要更多的从湿地生态保护与利用的角度进行了采煤沉陷湿地景观动态变化研究。

2.2 采煤沉陷湿地景观格局演变驱动力分析

景观动态变化模型的研究重点阐释了景观格局状态的转化过程,而驱动力分析揭示了景观格局演变的原因和内部机制,为预测和控制景观格局发展趋势提供依据。当前,采煤沉陷湿地景观格局演变驱动力的分析模式可以归纳为:依据采煤沉陷湿地景观格局要素分析选取驱动因子,进而定量分析各驱动因子的相对重要性,最终确定主导驱动因子[32]。综合现有的研究成果来看,定性描述采煤沉陷湿地景观格局演变驱动因子的研究较多,但在驱动因子量化分析方面的研究案例相对较少。

景观格局演变是自然驱动因子和人为驱动因子综合作用的结果。自然驱动因子包括如气候、水文、地形地貌、土壤等,除自然灾害外其他因子的作用方式往往体现在较大的时空尺度上且具有累积效应。人为驱动因子通常包括社会经济因素、政策、科技、人口与文化5类,作用方式更为直接也更为复杂。在采煤沉陷湿地具体的案例研究中驱动因子的筛选主要采用的方式包括:依据对采煤沉陷湿地环境变化的实际观测数据和相关的资料选取;通过专家评价根据经验判定;基于压力-状态-响应模型分析潜在驱动因子与采煤沉陷湿地景观格局响应关系确定[33]。由于采煤沉陷湿地的形成与变化具有显著的阶段性特征,在时间尺度上驱动因子也具有明显的分异性[34]。动态沉陷期的研究侧重于分析积水斑块形成与扩展的机制,包括如矿层地质条件、降水量、径流与地下水变化为主的内在驱动力,以及采矿业的发展、矿区土地的规划管理政策、开采工艺与方法以及人口变化为主的外生驱动因素。稳沉期侧重于研究人类活动对采煤沉陷湿地土地利用演化的影响,涉及的驱动因子如:城镇化、人口、土地复垦与利用、维护生态格局安全等。自然因素方面主要为自然灾害、气候变化、水文地质环境稳定性、生态需水等。李幸丽[25]对比分析了引发唐山开滦矿采煤沉陷湿地——南湖地区二十年来景观格局演变的驱动因子发现地下煤炭开采是导致区域景观格局变化的重要因素,但随着开采范围减小,经济和政策影响下的地面工程建设取代了煤炭开采的作用。气候与水文因素是积水形成的主要驱动因子,但长期来看目前的自然条件下水域面积还将继续减少。

景观格局演变驱动力是综合各类因子的有机整体,在特定的问题导向和特定的时空尺度下存在主导驱动因子和非主导驱动因子[35]。景观格局演变驱动因子的定性研究具有一定的主观性,难以准确的反映驱动因子的作用程度。因此在驱动因子的定量研究中,通过引入数理统计模型进行模拟演变过程,分析各驱动因子的贡献率,以确定主导驱动因子。目前采煤沉陷湿地景观格局演变驱动力定量研究中应用的主要方法如相关分析与回归分析法、主成分析法、层次分析法等。马雄德等[5]在神榆府矿区湿地水体演化研究中采用模糊层次分析法分析了1990~2011年动态沉陷期内资源开采、气候因素、水源开发以及生态需水对地表水体面积变化影响的权重关系。此外研究侧重的问题不同,各个学者也构建了其他具有针对性的数学模型,如孟磊[36]在研究淮南泥河流域水体变化驱动力时,从各驱动因子作用的结果出发构建了水体演变采煤驱动指数(CMWDI)对采煤驱动的作用程度进行了定量分析。

3 采煤沉陷湿地水文过程研究

水文过程控制着湿地土壤、植被的形成乃至地形的变化[37],是采煤沉陷湿地生态系统形成与演变的基本过程和唯一决定性因素。水文过程的时空分异性使得沉陷盆地发育成为不同类型的人工湿地。采煤沉陷湿地水文过程涉及降水、蒸散发、地下水循环、地表产汇流、矿井疏排水和人工取水等方面[38]。近年来采煤沉陷湿地水文过程研究在水文情势的监测与预计、水文循环机制的模拟等方面已逐步展开。

3.1 采煤沉陷湿地水文情势

湿地水文情势是指各水文要素在时空上的分异情况,是湿地的关键特征,水文情势的变化影响着湿地生态系统的结构与功能演替。掌握采煤沉陷湿地的水文情势是进行水文过程研究的基础,其主要表征指标如:积水水位、地下水水位的时空分异特征;水文周期;湿地降水的时空分异等。现有采煤沉陷湿地水文情势研究主要围绕积水容量的计算与预测、资源开采前后地下水水位的动态变化及其影响效应等[39]。整体来看目前国内外相关研究成果较少,如季节性采煤沉陷湿地的水文周期、土壤的湿度变化等方面的研究较为匮乏。

采煤沉陷湿地积水容量关系着湿地的水资源保护利用、防洪蓄水和生态修复方式的选择[40]。在积水形成过程中,由于采煤沉陷湿地具有动态变化特征,其积水容量也为一个变量,并在稳沉后逐步趋于稳定。现有的研究成果在计算采煤沉陷湿地的积水容量的过程中通常不考虑降水和水文地质条件,以沉陷预计参数为基础计算稳沉后的最大积水容量。李金明[41]在建立湖底高程模型的基础上利用水位-蓄水量-面积关系曲线计算了稳沉后采煤沉陷湿地最大蓄水量。余洋[42]在计算中综合考虑了沉陷预计数值模拟与沉陷盆地实际地形的不规则性和粗糙性,提高了计算结果的准确性。相关的研究成果为利用采煤沉陷湿地进行水利工程建设提供了重要基础。

地下水与采煤沉陷湿地的积水具有相互调节的作用,维系着沉陷盆地的蓄水能力和水位的变化。含水层受资源开发扰动的变化情况对地下水水位变化具有重要作用:在地表发生沉陷的过程中当含水层发生断裂变形并出现开采裂隙则容易导致地下水流失、潜水水位骤降,潜水的流动方式从水平径流为主转变为垂向渗漏为主,使得沉陷盆地内难以形成积水。当开采裂隙未影响含水层,其含水性稳定时则高潜水水位能够维持并对地表水的入渗起到阻隔和补给的作用。此外采煤沉陷湿地地下水水位的变化还收到降水等因素的影响。任晨曦等[43]通过对济宁采煤沉陷区地下水水位和降水量变化的监测分析表明,稳沉期两者的变化趋势一致呈周期性波动,并具有一定的滞后性。

3.2 采煤沉陷湿地水文循环过程

在湿地中降水-地表水-地下水构成了一个复杂的水文循环系统,决定了湿地的水量平衡。地表沉陷改变了下垫面和水文地质环境,打破了原有水文循环过程。目前采煤沉陷湿地水文循环研究的焦点在于积水的主要补给来源、地表沉陷对地表汇流的影响、地下水循环的变化。

以往的研究认为采煤沉陷湿地积水来源主要为地下水的出露,但近年来部分学者提出降水是主要的水源补给方式,其分析方法主要通过实验性分析和模型模拟。张磊等[44]对比分析了淮南采煤沉陷区深层地下水与浅层地表水、河水、雨水、沉陷区积水的氢氧稳定同位素的成分,从而追踪了采煤沉陷湿地积水的主要来源。实验表明,大气降水补给是沉陷区积水的主要来源,而深层地下水的补给作用微弱。陆垂裕等[45]对于淮南地区典型的封闭型采煤沉陷湿地10年间的水量平衡分析表明,积水的主要来源依次为水面降水、未积水区产流、地下水补给。李慧等[46]、WANG等[47]基于分布式水文模型MODCYCLE,构建了“河道-沉陷区-地下水”水循环耦合模型,对开放型的采煤沉陷湿地的水资源补给进行了定量研究。利用该模型对淮南潘谢矿采煤沉陷湿地水量平衡的模拟分析表明,影响当地采煤沉陷湿地水资源补给最大的为连通河流,其次为水面降水、地下水补给和未积水区产流。在动态沉陷期,降水对于采煤沉陷湿地的补给量的增速大于地下水的补给增速。现有相关研究主要集中在两淮地区,针对半湿润地区的定量研究不足,但综合各地的观测结果显示:积水面积占采煤沉陷区面积比和降水量与蒸发量比值的地域分异规律一致,表明影响采煤沉陷湿地积水的主要因素为降水与蒸发条件[13,45]。

地表沉陷改变了区域的地形、地貌致使地表汇流过程随之变化,对流域的水文与地理格局稳定形成威胁。在坡面汇流的过程中,地表沉陷范围的扩展、坡度和坡向的变化使得采煤沉陷湿地的集水区范围、流向和径流系数产生不同程度的变化。动态沉陷期,随着地表沉陷范围的扩展坡面汇流的波动显著,进入稳沉期后则逐步趋于稳定[48]。同时,地表沉陷强度增加的过程中原本独立的采煤沉陷湿地相互兼并,集水区范围相互叠加。魏婷婷[49]运用SWAT模型对地表沉陷前后的流域的径流条件变化分析后表明,地表沉陷造成子流域内径流深和径流系数增加。在河网汇流过程中,大规模的地表沉陷变形造成原有的河流发生断流、逆流乃至不同水系的并流[50-51],而河网水系结构的调整又反作用于采煤沉陷区积水的形成过程。这主要表现在:当河流或自然湖泊因河床的改道而与原本封闭的采煤沉陷湿地相互连通时,采煤沉陷湿地的出水口产生位移,从而使得其集水区的范围发生不同程度的增减。徐翀等[52]通过对比淮南矿区不同片区的采煤沉陷湿地集水区面积的变化后指出:由于地表沉陷在流域中分布位置的不同,其汇流面积不一定随地表沉陷范围的扩展而增加。此外,河流的注入也改变了采煤沉陷湿地的水量平衡的构成要素和更新率,永久性积水的范围增加。

地下资源的开采严重破坏了区域原有的水文地质条件,造成了地下含水层的变形,地下水循环过程发生改变。采煤沉陷区地下水的循环过程影响着区域的水量平衡、生态修复与土地利用,相关的研究开展较早[53]。1970年,WOHLRAB[54]初步阐释了采煤沉陷的扰动下地下水的运动规律以及水源丰富地区地表积水的形成机制。湿地生态系统的构建主要关注地下水水位变化规律及其与地表水的转化机制两方面。目前对于采煤沉陷区地下水循环的模拟主要采用地下水数值模拟模型[55]和将其与水文模型结合的综合模拟模型[56]。现有研究成果表明,影响采煤沉陷湿地地下水循环的因素十分复杂,包括水文地质环境的变化、降水、周边河流、人为因素以及水平流和垂直流过程变化等。冯忠伦等[57]通过地表沉陷前后地下水补给状况的对比发现,地表沉陷发生后由于地下水侧向补给采煤沉陷湿地积水的水平流作用加强,造成水文周期内地下水的最终补给量相比沉陷前有所下降。对封闭型和开放型两类采煤沉陷湿地地表水与浅层地下水水量转化的分析均表明,降水和蒸发作用对沉陷区积水与地下水的间水量转化有显著影响。降水主导了封闭型采煤沉陷湿地水分补给,枯水期地下水以越流方式输入地表水,但作用微弱,进入丰水期地表水渗漏补给地下水作用明显。陆垂裕等[45]对淮南封闭性采煤沉陷湿地的研究表明,地表径流缓慢地区高潜水位主要作用在于地表水的涵养作用而并非补给通量作用。开放型采煤沉陷湿地中河流对采煤沉陷湿地水位变化的作用显著,且地表水与地下水的转化关系更为复杂,时空分异性显著。

3.3 采煤沉陷湿地水文过程与景观格局关系研究

湿地水文对湿地物理过程和生物地球化学过程发挥着重要的沟通作用,控制并维系着湿地生态系统的结构与功能。采煤沉陷湿地形成的过程中,水文过程对湿地生态系统的作用主要体现在:首先,积水的形成了新的水生环境单元直接改变了区域的理化性质和地表覆盖类型,进而影响了生境的多样性。ANTWI[58]对德国Schlabendorf Süd矿区的研究认为闭矿后水文条件的变化使得当地的生境多样性增加,然而具有优势的景观类型减少,各类斑块在景观中趋于均匀分布。其次,水文过程的分异性对植被组成和丰度形成影响,改变了生态系统的形态、营养结构和生产力。

湿地景观格局的演变又对水文过程具有反馈作用[59],如降雨径流、地下水循环、土壤水入渗和水土流失的影响等[60]。水面降水和蒸散发是控制采煤沉陷湿地水文平衡的重要部分,而水生植被的出现和扩散增加降水过程中的植被截流量,并对水分的蒸发和植被的散发量产生影响。同时相关研究表明湿地中不同植被类型的演替对地表的产流过程具有不同程度的控制作用。但目前生态演替对采煤沉陷区水文过程的作用机制中仍存在许多未知的因素,且定量研究成果较少。此外人类活动是对于土地利用变化的重要驱动力,对于浅积水区的土地复垦、水利设施的建设、城市化等过程改变了采煤沉陷湿地的水文过程。

水文过程与景观格局的作用机制十分复杂,两项研究采用的时空尺度又具有明显的差异,采煤沉陷湿地景观格局研究主要以煤田边界或采煤沉陷边界为研究范围,而以开采沉陷周期为研究的时间尺度。水文过程研究通常在流域的尺度下展开。因此难以综合各类因素定量化描述两者的相互关系。现有的研究多为特定的时空尺度下单一水文过程对景观格局要素的作用,深入研究开采沉陷周期内多水文变量对景观格局的综合作用关系和机制的研究有待继续开展。

4 研究展望

近年来,采煤沉陷湿地在景观格局和水文过程研究方面获得了较大的发展,并逐步受到多学科领域的广泛关注。研究成果为系统的分析采煤沉陷湿地景观过程并进行生态重建与综合利用提供了重要基础。综合目前采煤沉陷湿地景观格局与水文过程的研究现状与发展趋势,未来应重点开展以下几个方面的研究。①景观格局与水文过程耦合机制的研究。采煤沉陷湿地生态过程具有显著的动态特征,植被演替、土地利用变化与水文过程的相互作用关系是其关键生态过程。然而目前研究成果主要集中在景观格局演变与驱动力分析方面,水文过程在湿地形成前后的分异特征和驱动机制研究相对薄弱。今后探索定量化模拟水文过程与景观格局的综合作用机制是研究的重点之一。②湿地生态服务功能的保护与综合利用。通过对采煤沉陷湿地的生态重建与水文管理,可以对其蓄水和水源涵养的功能进行综合利用,达到调洪蓄水、净化水质、调节气候等目的。近年来结合资源型城市生态转型,发挥采煤沉陷湿地在城市中的生态服务功能是当前研究的热点内容。③区域性景观格局的优化研究。采煤沉陷湿地生态系统的发育使得区域内形成了新的景观格局,尽管已有部分研究从城市或流域的范围上对采煤沉陷湿地在宏观尺度上的生态效应进行研究,然而景观格局重建的研究成果多数围绕沉陷片区的中小尺度展开,从较宏观尺度的研究较少。区域性景观格局优化研究的深入展开将为采煤沉陷湿地生态重建的规划与实施提供科学依据。