“轻装”上阵方能打破VR产业僵局

特约撰稿人|李可

和OTT业务不同,5G云VR业务和网络结合紧密、涉及产业链长、技术复杂度高等特点,让运营商拥有天生的主导优势及话语权,但运营商是否有足够的意愿和能力横刀立马,引领产业走向商业成功,还有待后续观察。

与以往不同,5G不仅只是通信标准和技术的演进,新业务、商业模式及生态系统的建立,对5G及后续通信行业的持续发展都至关重要。其中,虚拟现实(VR)作为新一代显示技术,业务需求尤其符合5G大带宽低时延的特性,因此受到产业界各方广泛关注。

和OTT业务不同,5G云VR业务和网络结合紧密、涉及产业链长、技术复杂度高等特点,让运营商拥有天生的主导优势及话语权,但运营商是否有足够的意愿和能力横刀立马,引领产业走向商业成功,还亟待后续观察。毕竟,项目转化过程中,不仅是技术和产品,还有利益与江湖。

头显应打“头阵”

12月6日晚,三大运营商获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可,落地并与预期相符,后续大规模网络建设可期,5G网络会离我们越来越近。参考4G的发展过程,5G首先可以满足用户不断增长的流量需求,提升运营商流量收入;从长期来看,5G最终要超越管道,向平台及应用等价值链扩展,避免向4G时代一样,被OTT厂商旁路,丧失用户入口与客户忠诚度。因此,运营商均认为5G要聚焦垂直行业领域,从而形成新的价值增长点和商业模式,即所谓“4G改变生活,5G改变社会”。根据国际电信联盟(ITU)的定义,5G主要有三大应用场景,即eMBB(enhanced Mobile BroadBand,增强型移动宽带)、mMTC (Massive Machine Type Communication, 海量机器通信)和uRLLC(Ultra–Reliable Low Latency Connection,超可靠低时延通信)。以5G云VR业务为代表的边缘流化业务被认为是eMBB场景下首批可落地的应用之一,运营商、设备商及产业链各界都对其寄予厚望。

从VR产业本身来说,在经历了2014到2016年的爆发之后,VR产业逐步回归平静,特别是在消费级市场变现普遍低于预期情况下。目前,市场上主要有两种VR头显设备,一种是以HTC VIVE和Oculus Rift为代表的PC VR产品,这种产品具有优秀的画面质量,但是价格昂贵,用户除了要购买一部几千块钱的VR头盔外,还需要购置一台近万元的电脑,安装部署起来也比较繁琐。另外,PC VR产品因为要连接电脑,因此也丧失了便携性与移动性,使用场景比较局限。

另一种头显设备更具有便携性以及适中的价格,是以大朋、pico等国产品牌为代表的VR一体机设备。但因为所有计算和处理均需在头盔内部完成,而受限于移动设备的体积、功耗和散热等方面的限制,移动端芯片的处理能力和桌面级显卡的性能差距大约有20倍。这种差距的逐年扩大,直接导致了VR一体机设备画面质量不佳,包括分辨率、流畅度等方面,用户体验大打折扣。以上两种设备的不足,彻底降低了用户在VR硬件设备上的购买意愿,导致内容制造方“失去希望”,演进成行业硬件端和内容端的互相掣肘,行业整体增速由此放缓。

头显设备商应当要打好“头阵”。毕竟,低成本的头显将有助于提高VR设备渗透率和用户数,高画面质量会增加用户体验、提升用户的设备购买意愿,而便携更符合现在用户利用碎片化时间的使用习惯。由此看来,VR产业只有在VR设备方面同时满足三大特性,即低成本、高画面质量和便携性,才能打破产业目前的僵局。

云端渲染带来VR新体验

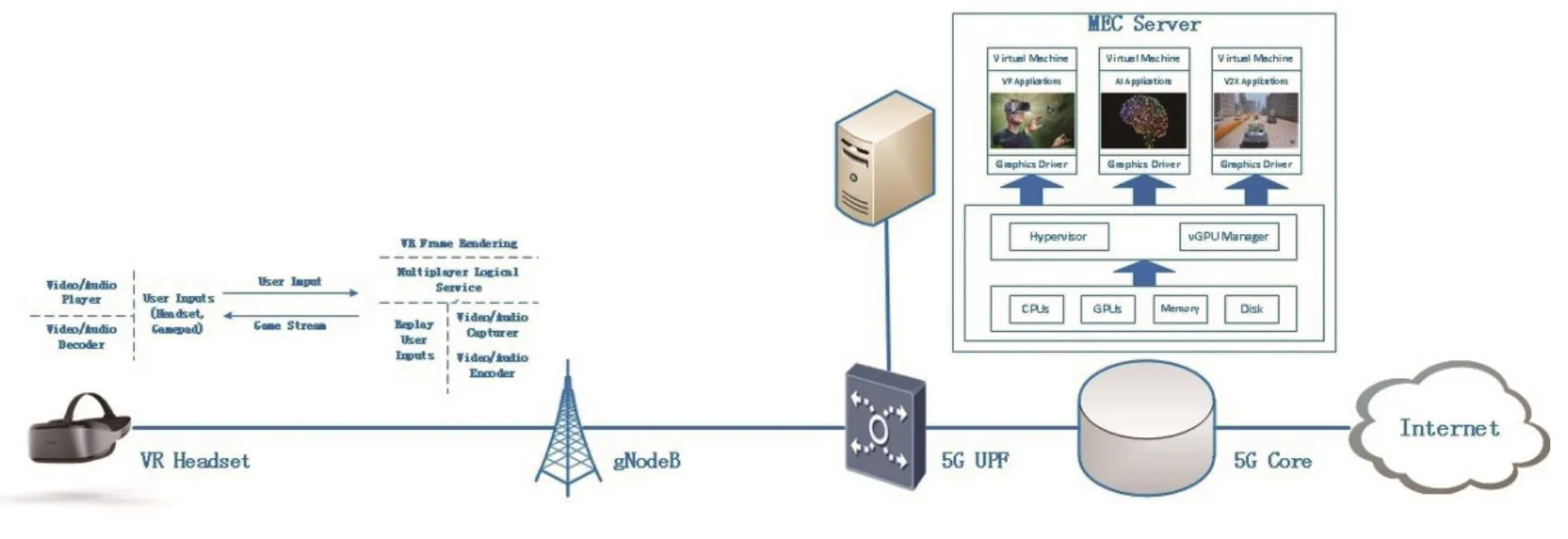

5G网络带来的超大带宽和低时延特性,以及MEC也就是边缘网络的引入,让VR云端渲染成为可能。在5G云VR架构下,计算复杂度高的渲染处理从终端侧放置到云端进行。VR头显采集用户头部朝向及输入数据后,将转化后的控制信息通过5G上行网络传送到渲染服务器;渲染服务器调用商业级GPU进行渲染后,将抓取画面经过编码后通过5G下行网络传送回VR头显;VR头显解码并适配画面后显示给消费者;消费者根据画面进行操作。5G云VR架构下,VR头显的功能得到简化,因此可以大幅降低VR头显的价格,此外头显重量、体积、耗电及佩戴舒适性均有大幅提升。

除了硬件设施之外,VR业务对时延非常敏感,每1毫秒都弥足珍贵,因此中央化的公有云很难满足VR业务的需求。这时,为了节省时延,在网络边缘建立渲染池,并为用户提供图形流化能力是最佳选择。同时,为了支持多用户VR业务并发,应采用GPU虚拟化技术,运用商业级显卡的高性能处理能力,为用户提供优质的沉浸感画面,在满足了用户体验要求并降低采购花销后,VR设备和用户数才可能真正放量。

图1 VR云端渲染过程

对于开发者来说,如此状态“求之不得”——市场化的运作模式将有助于激发开发者的积极性,VR内容才可能形成良性循环。而在5G云VR架构下,所有的内容都运行在云端的虚拟机里,一方面有助于保护版权,另一方面也可以解决VR终端碎片化问题,减少开发者的适配工作量。

游戏业务盈利模式逐渐清晰

当技术发展到一定程度,新业务归根结底需要盈利,如果最终的盈利模式受到局限,那么VR产业依旧难以健康发展。VR业务大体上可以分为两类,一类是以全景视频为代表的VR视频业务;另一类是以VR游戏为代表的VR渲染类业务。对于VR视频类业务来说,盈利手段比较单一,主要原因是VR视频种类受限,传统电影电视剧的创作手法并不适用于VR。举例来说,影视制作核心是导演讲故事给观众听,导演运用熟练的镜头语言及后期制作手法引领观众进入剧情的世界,其中成熟的制作语言包括:视点、景别、调度、声音、运动等。而在VR视频中,用户的视角随意变换,并不追随导演的镜头。另一方面,VR业务受打破了成熟的蒙太奇手法,例如镜头的切换、场景的转换都会引起用户晕眩感。

因此,VR视频的品类被限制在了不怕穿帮的文体直播及纪录片等形式,很难形成长期的用户黏性与支付意愿。可喜的是,VR游戏目前的盈利模式已经比较清晰,可以从传统单一的下载付费、软件购买和包月付费等不可持续模式,逐步发展成专项关卡付费、免费试用道具收费及内嵌广告等可持续的盈利模式。借鉴手机游戏的发展历程,单机游戏特点是低ARPU值、大用户量、生命周期较短,网游特点是ARPU值一般较高,用户量相对于单机游戏较低,游戏中有着复杂的社交体系、经济体系,构建一个较完整的虚拟社会,这使得用户能够持续在游戏中获得他们所需的包括虚拟世界的认可、地位等,玩家黏度高。目前,VR游戏还以单机游戏为主,但随着VR设备渗透率和用户数大幅提升,最终将过渡到VR网游阶段。

运营商需要寻找契机

借鉴移动OTT业务的发展历程,VR业务产业链从上游至下游依次包括开发商、发行商、平台渠道商、云渲染服务商及终端用户。开发商主要负责VR内容的研发,目前国内开发商大多是OTT业务和手游团队转换而来,多为十几人左右的中小团队,由于资金、人力等限制,机遇在于行业尚处于爆发前期,拥有好产品的企业将快速积累并成长。对于腾讯等OTT巨头来讲更擅长后发先至,在用户数及设备渗透率到达千万量级之前,可能并不会积极投入,这也给中小团队提供了成长契机。

图2 VR业务产业链

发行商主要负责业务的代理发行及推广,充当产业链中纽带的作用,但目前国内VR业务发行商非常稀缺,开发商多委身于Steam等平台。平台商主要负责游戏与用户间的对接,提供游戏下载入口,目前主流平台除了Steam外,各大VR厂商都有自建的用户商店。

云渲染服务商提供边缘网络的渲染能力作为能力租用平台,在架构和技术上运营商拥有绝对的话语权。另外,从商业模式上看,云渲染服务商需要自建渲染池,属于重资产,与OTT轻资产运营的商务模式也不吻合。

5G来临,云VR产业链覆盖内容、网络、终端、云计算等领域,无论是技术方案的拉通还是商业运营都有赖于运营商的投入与支持,但运营商受限于体制及政策原因,很难真正投入并重视C端业务。2019年作为5G的开局之年,5G业务的商业落地具备重要的示范作用,符合技术和市场需求的业务会得到快速的发展,而不符合的业务也会迅速被证伪。

5G云VR业务是否能开启消费级的蓝海市场,又有哪个企业能屹立潮头,迎来大发展的黄金时代,拭目以待。