含软弱夹层边坡开挖与支护数值模拟

贠永峰, 方腾飞, 郭光玲

(1.西安科技大学 建筑与土木工程学院, 陕西 西安 710054;2.陕西理工大学 土木工程与建筑学院, 陕西 汉中 723000)

随着我国山岭地区道路的修筑,涌现了大量的边坡工程。在边坡岩层的形成过程中,会形成颗粒细、层薄、间夹在相对坚硬的岩层中的夹层,呈层状或条带状,力学强度低,遇水易软化,称为“软弱夹层”[1-2]。岩土体沿软弱夹层结构面发生位移过大的滑动,小则影响坡体的稳定性及安全,大则引发工程事故[3]。由此可见,分析含软弱夹层边坡开挖过程中的稳定性,对于降低开挖风险有一定的意义。

软弱夹层属于软质岩石的一种,物理力学性质差,流变效应明显,给地下工程施工带来诸多问题,成为隧道开挖、巷道掘进、边坡抗滑稳定等的控制性弱面[4]。以往诸多学者就软弱夹层影响边坡稳定性的问题进行了深入研究,胡广韬[5]从岩体的地质成因角度出发,认为岩体内部存在一定厚度而且是较软弱的物质构成的结构面,这个结构面即软弱夹层;任志丹[6]则认为,软弱夹层是位于岩体内部岩性软弱、泥炭质含量高、强度低、结构松散的岩层,且遇水后易崩解和软化。在计算方法方面,杨令强等[7]提出了夹层法以及连续体法来处理软弱夹层问题,并在实际边坡工程中得到了推广应用。目前广泛使用数值模拟方法对边坡稳定性进行评估。本文针对具体边坡工程,运用ADINA有限元软件模拟了只开挖不支护、边开挖边支护两种工况,计算各阶段竖向位移及主应力大小,验证施加锚杆可增加坡面沿夹层滑动阻力,保证开挖的安全性。

1 工程概况

某高速公路边坡位于斜岭面上,地貌属于丘陵地带。由于公路一侧修筑服务站,场地平整、人工削坡后,形态近似为倾斜式边坡。坡长90 m,坡高26.0 m,坡角45°。根据地勘报告资料,坡顶表层覆盖灌木杂草,第一层为2~4 m的坡积含碎石粉质粘土;第二层为碎石土,厚度为3~6 m;第三层是弱风化基岩,岩体裂隙较为发育,多为碎状,厚度为4~8 m,岩体发育产状140°∠50°。坡体内含有一条穿过一、二、三土层且与水平面呈45°夹角的软弱夹层,每层软弱夹层的岩性是一样的,均由岩石强风化在残积土中形成的,主要矿物成分为高岭土。与拟开挖坡面水平距离为6.0 m,分析该软弱夹层对于边坡稳定性的评估具有重要意义。锚喷支护方式作为永久支护,锚杆长度为6、8、10 m,倾角均为15°;采用φ10Ⅰ级150 mm的钢筋网,喷射混凝土厚度为150 mm。土层与锚杆物理力学参数见表1。

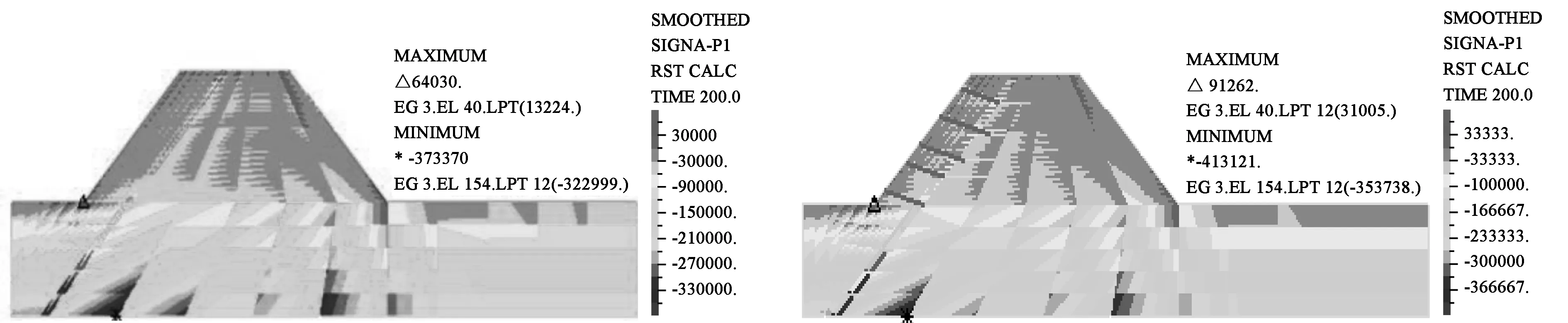

表1 土层的物理力学参数

2 计算模型及模拟方案

2.1 计算模型

利用ADINA有限元软件建立数值计算模型,如图1所示。以左下方坡角角点为坐标原点,沿边坡高度方向为Z向,规定向上为正;以边坡长度方向Y向,规定右为正。根据开挖影响范围,取Y向左右距离坡面3倍长度的范围。计算中将应变场简化为2-D实体模型(平面应变);土体材料选取Mohr-Coulomba模型(理想弹塑性);锚杆采用线弹性材料,利用Rebar单元模拟,此处不考虑挂网喷锚模拟,利用有限元软件“单元生死”功能模拟开挖与锚杆支护的施工工序[8-10]。计算模型限制侧面和Z向底面的变形,边坡顶部为无约束的自由边界,对于转动均不考虑,只考虑位移。忽略软弱夹层的化学成分的影响因素,假定卸载作用下夹层为一潜在滑动面。由于该边坡所处地区地震烈度小于6°,边坡计算中不考虑地震的影响。计算中以岩土层的重力场模拟地表初始应力,重力在模型第一个单位施加完毕,通过重力加载得到开挖前的地应力分布。模拟计算过程中,不考虑地下水对边坡的影响。

图1 计算模型图

2.2 模拟方案

如图1所示,将拟开挖土体剖分为15个网格区域,沿Z轴负向依次分5层开挖:A、B、C为第一层,厚度2.0 m;D、E、F为第二层,厚度3.0 m;G、H、I为第三层,厚度3.0 m;J、K、L为第四层,厚度3.0 m;M、N为第五层,厚度3.0 m。沿Y轴正方向逐层开挖,沿坡面采用分台阶开挖,每层完成后沿坡面打锚杆和挂网喷锚,直至挖完N区,整个开挖支护过程结束。

为了便于对比不同开挖方式对边坡稳定性的影响,采用两种工况模拟边坡开挖与支护过程。

工况一:模拟分层顺序依次开挖,不采取支护措施。计算过程中,使用软件中“单元生死”功能将锚杆单元冻结锁死,而将软弱夹层的界面单元激活。

工况二:分层顺序依次开挖至坡面时,每层完成后到达第二层时激活上一层支护坡面的锚杆和混凝土喷锚面层,以此按顺序进行,直至第五层完成。

在进行单元节点划分时,除了对于软弱夹层处的网格适当加密外,ADINA具有的软土的蠕变单元模型可模拟软弱夹层特殊性质。

3 计算分析

网格划分时,距离夹层较近的面每0.6 m一个节点,距离夹层较远的视具体情况而定。夹层区域单元格采用低阶3节点单元进行剖分,为使计算易于收敛,与夹层相距较远的区域采用4节点单元剖分,整个模型计算共采用了1238个节点,剖分了444个单元。

3.1 初始状态应力

在ADINA中定义该计算模型时间步长为1,计算200步,总的计算时间为200。由于第一层土第一个单元开挖时间从10开始,故在重力场作用下查看该时刻最大第一主应力,如下图2所示。

(a)工况一 (b)工况二 图2 开挖前第一主应力分布云图

分析两种工况的计算结果,工况一开挖初期在重力场作用下,由于软弱夹层的存在,在夹层与坡底边交界处应力集中,剪应力值达到最大值-4.95×104N/m2,剪应力方向与夹层走向平行;工况二未开挖初期,夹层的存在使得坡面第一层拟开挖土体出现局部塑性区,应力同样在坡底面与夹层交界处达到最大值-3.67×105N/m2,方向平行于夹层面。综上分析,拟开挖坡体存在滑移的倾向,软弱夹层是潜在的滑动面,后续开挖过程中有必要采取加固措施。

3.2 第一次开挖后对比分析

开挖属于岩土体卸荷的过程,应力释放必然会对周围坡体产生扰动,理论上分析,会沿着软弱夹层滑动产生沉降和变形。此处采用竖向(Z轴方向)沉降量指标进行对比,计算的最终结果如下图3,由于Y轴向进行了约束,因而会产生竖向趋势的沉降和变形,在路基的右侧尤为明显。云图可以看出,位移等值线基本上对称分布,位移等值线在夹层面处出现尖角和折角,说明产生了较大的错动力,最大的位移值为4.5×10-3m,根据《GB50330—2013建筑边坡工程技术规范》要求,沉降量属于合理范围。

(a)工况一 (b)工况二 图3 第一次开挖Z向位移云图

工况二开挖时,每一层挖至坡面时,打锚杆进行加固,阻止拟开挖坡体沿软弱夹层错动滑移动,这样就使得拟开挖坡体与边坡右部分共同承担岩土体卸荷所释放的应力,使得柔性支护构件锚杆受力发挥作用。与工况一相比,云图中夹层交界面处变形等值线平缓,沉降均匀,说明增加锚杆支护减小了滑动产生的错动剪力。但是,坡角右侧沉降量相比工况一明显增大,最大沉降量为2.25×10-3m。坡角处由于应力集中,位移云图呈弯曲形状,应力向右侧约束处扩散,与理论分析吻合。

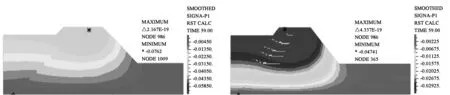

3.3 开挖完成后对比分析

在重力场作用下,工况一不进行支护的直接开挖方式,轻则必然引起很大的变形和沉降,重则边坡失去稳定性,对工程安全带来隐患。而即使是工况二边开挖及时支护,仍然不能满足安全评价性指标,下图给出两种开挖过程中每层最大剪应力统计数据,如图4所示。由图中数据可以分析得到,对坡面不支护直接开挖,随着开挖深度的增加,每一层开挖过程中最大剪应力也随之增大,说明沿着夹层与拟开挖面存在错动剪力Vd。二至三层开挖时,工况二由于打锚杆作用穿过夹层,Tm产生沿夹层面的分力T1扰动使其夹层面出现轻微滑动,如图5所示。

图4 每层开挖过程中最大剪应力 图5 受力分析简图

可得到两种工况最终开挖完成后的最大第一主应力和第三主应力。如图6、7所示,工况一的第一主应力最大值为64 030 N/m2,工况二的第一主应力最大值为91 262 N/m2。工况一的第三主应力最大值为14 306 N/m2,工况二的第三主应力最大值为0,符合开挖的安全要求。结果表明采用工况二进行开挖满足边坡沉降位移要求,应力状态也处于安全范围。锚杆作用分力T1可以平衡夹层与坡体之间错动剪力Vd,发挥阻力作用。

(a)工况一 (b)工况二 图6 开挖完成后第一主应力

(a)工况一 (b)工况二 图7 开挖完成后第三主应力

4 结 语

利用有限元软件模拟了含软弱夹层边坡两种开挖工况,通过对计算所得变形特征及剪应力对比分析,得到如下结论:

(1)初始应力场条件下,该边坡的软弱夹层是潜在的滑动面,沿软弱夹层面将发生较大的相对滑动变形。相对滑动使得夹层强度降低,平行夹层面处的剪应力会发生较大的剪切变形,使边坡土体抗剪强度发生变化。

(2)采用锚杆加固后,工况二每层开挖过程中最大剪应力急剧下降,锚杆支护使得滑动产生的错动剪力减小大约40%。坡角右侧由于应力集中,沉降量相比工况一明显增大,最大沉降量为2.25×10-3m。开挖完成后,工况二相对于工况一的第一主应力增加43%,工况二第三主应力最大值为0。

(3)分析结果表明,利用数值模拟技术分析边坡动态卸荷过程,可直观反映各阶段应力-应变的变化过程。然而,将问题简化为二维平面问题就忽略了坡体滑动时侧面的阻滑力,以考虑阻滑力的三维强度折减弹塑性有限元分析将是往后研究的重点。