山地城市快速公交的规划建设启示

张 斌

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市 200092)

0 引言

山地城市需要发展快速公交来促进城市交通可持续发展。山地城市受山体地形及河流阻隔,呈现组团式或带状发展的特点,组团内人口密度高,交通基础设施供需矛盾突出。山地城市道路弯多坡陡,建设难度大、代价高,使得道路通道有限,部分干线道路往往是客运、货运和公共交通的复合通道。随着城市经济的发展,小汽车保有量的提升,城市逐渐出现交通拥堵,城市经济建设难以进一步提升和发展。2018年7月13日,国务院办公厅印发《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》(以下简称《意见》),提高了申报建设地铁和轻轨的城市相关经济指标。《意见》指出,地铁主要服务于城市中心城区和城市总体规划确定的重点地区,申报建设地铁的城市一般公共财政预算收入应在300亿元以上,地区生产总值在3 000亿元以上,市区常住人口在300万人以上[1]。我国的山地城市大部分分布于长江中上游和川湘黔鄂少数民族聚居区。这些城市的经济及人口总量大部分都达不到申报建设地铁和轻轨的城市相关经济和人口指标,意味着这些山地城市无法依靠地铁来解决城市交通问题。山地城市在不能发展地铁的情况下,发展快速公交和有轨电车等中运量公共交通,则成为提升公共交通品质、解决城市交通拥堵、促进生态可持续发展的可选方案。

如何在山地城市的山体地形限制和人口离散布局条件下发展快速公交是一个难题。现有山地城市的发展条件下,在干线客运走廊发展快速公交,能够有效利用有限的交通通道,最大化提高交通运输效率。但是,道路弯多坡陡影响公交行驶车速和停靠车站的安全性,地形高差大影响线路选线及车站服务范围,组团式人口分布影响客流需求。这些问题成为了决定快速公交能否在山地城市建成,以及建成后是否能成功运营下去的关键因素。

1 山地城市发展特征

山地城市从人居环境意义上具有三方面的特征。地理区位上,城市多坐落于大型的山区内部,或山区和平原的交错带上;社会文化上,城市经济、生态、社会文化在发展过程中与山地地域环境形成了不可分割的有机整体;空间特征上,影响城市建设与发展的地形条件,具有长期无法克服的复杂的山地垂直地貌特征,由此形成了独特的分台聚居和垂直分异的人居空间环境[2]。

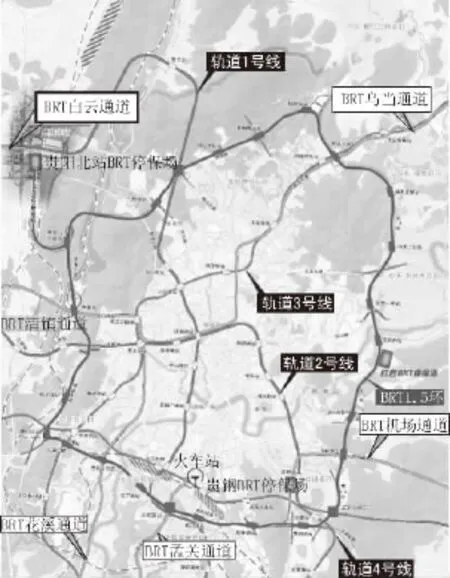

山地城市的发展布局呈现组团或带状特征,跨组团通勤出行矛盾尤为突出。山地城市受自然地形的制约,无法像平原城市那样采用集中连片式的布局[3],并逐步向外扩张发展,而是需要将山谷、河流沿线作为成片建设用地,依托铁路交通枢纽和道路干线发展。而且,组团发展的潜力受山体地形影响大,一般地形相对平坦的地区可建设范围大,有条件成为相对重要的中心组团,甚至发展成为区域中心城市。根据天然地形的分隔情况,城市组团也分为单中心、多中心和混合组团[4]。如贵阳市由老城区和金阳新区两大中心组团与其他组团构成,重庆市则由解放碑、观音桥、南坪、沙坪坝、杨家坪五大中心组团和其他小型组团构成,遵义市由老城中心组团和其他3个新城组团构成。组团内平均出行距离较短,平均出行时间较短,通过步行、助动车、小汽车和常规公交容易解决。组团之间的跨组团通勤出行矛盾最为突出,原因主要有4点:首先,受山体阻隔,道路通道数量天然不足;其次,道路通道往往靠山脚贴水边,宽度和线形受限,等级不高,通行能力不足;再次,跨组团道路通道同时是组团内部干线通道,集散需求大,平面交叉口多,过境交通和到发交通在组团干线通道叠加,易加剧拥堵;最后,受地形限制,老城区组团已扩张至适宜建设的边界,老城区重建升级代价较大,只有城市外围组团尚有快速建设产业新城和吸纳新增人口的条件。这使得快速城市化过程中吸引大量人口至外围组团[5],但是工作岗位、商业核心、高等级医院和教育资源依然位于传统老城区,又使得城市人口导入带来的跨组团交通需求急剧增加,原有的组团间联系通道更加捉襟见肘。如图1所示,贵阳市跨组团交通矛盾十分突出。

图1 贵阳市城市组团分布

山地城市的道路路网中,高等级道路建设代价大,仅仅通过道路建设疏解交通不具有可持续性,更需要发展公共交通来解决出行问题。由于山区地形道路纵坡难以控制在2.5%以内,往往未设置非机动车道,多依靠机动化的出行工具。小汽车普及之前,居民多依靠公共交通完成中长距离出行,随着小汽车逐渐进入家庭,小汽车出行比例正在快速上升,道路资源供不应求。山地城市要实现快速通行,需要设计车速50 km/h以上的高等级道路。高等级道路对线形指标要求较高,在山地城市呈现隧桥比高、造价高的特点。例如,贵阳市中环路桥隧比达到90%,造价是平原地区的数倍,给城市财政带来了较大压力。而且,道路修建仅仅只能缓解一时,随着道路的建成,小汽车使用率进一步提高,这些快速通道很快又会被小汽车占据。香港大力发展高效便捷的公共交通,发展地铁上盖房地产补贴地铁运营,同时限制小汽车使用,是世界城市成功发展公共交通的典范。我国山地城市因经济水平和人口等方面的原因,不能发展地铁和轻轨,而与快速道路相结合的快速公交,则可以成为山地城市可持续发展的可选方案。

2 山地城市快速公交成功的必要条件

发展快速公交并不是提供完善的公交系统设施就可以成功。发展山地城市快速公交存在失败的先例。2012年重庆拆除了仅建成4年的高九路快速公交[6],这说明并不是按照专用车道、专用场站、专用车辆、信号优先、智能管理调度和乘客信息系统等要素建设的快速公交系统就可以获得成功。

在山地城市快速公交的规划过程中,更要关注客流需求、工程条件和空间融合这3个必要条件。

(1)快速公交需要关心的第一指标是客流需求。

当晚,秀容母亲就被官兵带走,说朝廷有旨,让她去见她儿子,问她儿子为什么要投降胡人,为什么还不自杀以谢天下?

公共交通的客流虽然看似是公交公司运营和公交补贴问题,但其实快速公交客流关系到规划、经济、民生、交通各方面的发展,值得各参与方予以关注和支持。

从规划角度,快速公交可以提高快速公交车站周边土地居住、商业和办公的开发强度,可以减少车站周边小汽车停车设施,从而节省用地,可以依托快速公交客运走廊形成城市发展轴线,甚至调整城市发展重心。

从经济角度,公交客流带来票价收入,可以减少财政对公交企业的补贴负担。公交出行是一种低成本的出行方式,有利于降低城市综合运行成本,可以提高车站周边土地拍卖带来的收入,可以通过公交客流刺激车站周边商业发展,可以利用快速公交推广新能源汽车的产业发展。

从民生角度,快速公交可以作为大型居住小区居民的主流出行方式,同时也是低收入群体主要的机动化出行方式,体现了城市公平。

从交通角度,公交客流高意味着小汽车和出租车出行变少,有利于缓解道路拥堵,同时在客流走廊通过中运量运输工具可以提升道路运输的效率,有利于山地城市达到交通部对“公交都市”的要求。

在规划阶段争取更多的公交客流,目前的主要工作在于确定级别、线路和场站。级别应基于客流预测,将快速公交与轨道交通同时作为城市公共交通骨架进行规划,配置相应的运输能力和运送速度目标;选线应基于主干路或快速路,跨组团并穿越组团核心地带,并设置能与主线同台换乘的支线以搜集走廊周边客流,与轨道交通形成换乘枢纽但通道不重叠;选站应尽可能布置在1 km范围内,覆盖最多的居住人口、医院、学校、办公岗位和商业圈,同时考虑站台与车站出入口之间的高差影响。

(2)山地城市需要关心的第二指标是工程条件。

由于快速公交需要依托专用车道,而具备设置专用车道条件的道路不一定在人口集聚的位置。重庆BRT的失败已经证明这种选择是不可取的。那么,剩下的情况往往是人口集聚的干线性道路,又不一定具备较高的设计车速指标和较大的交叉口间距,这就使得工程条件在服从于客流需求的原则下,需选择最优的设置方案。

(3)山地城市需要关心的第三指标是空间融合。

在快速公交实施过程中,最典型的是市政和建筑行业管理上的隔阂。在政府管理部门、行业协会、建设单位、设计单位和施工单位各方的管理上,对车站建筑、周边建筑和道桥隧三者在规划界面、行业规定、产权属性、设计规范和施工标准等方面有不同的要求,这种不同的要求使得乘客在乘坐快速公交系统的路径上也形成了空间分隔。例如,车站建设范围是否由道路红线约束,与车站相接的天桥和地道可否延伸至居住小区或商业广场,车站周边的道路防护绿带是否可改造成为小型商业带,沿线小区人行出入口能否调整至朝向车站方向,小区没有非机动车道或人行道到达车站,车站周边地面道路需补充常规公交车站接驳等问题。考虑到轨道交通也有类似的上盖开发和地下空间权属划分的难题,因此快速公交系统也存在如何利用好公交客流刺激城市商业开发,提高周边土地价值以回收公共交通投资的问题。可在控制性详细规划中,将车站作为融合小区空间和道路空间的统一出行空间,允许在道路车站上方加盖综合体。这种立体的建筑形态,不失为一种山地城市独有的空间融合的发展模式。图2为贵阳中环BRT兰花广场站和五里冲站,其中兰花广场站位于贵阳市最高建筑双子塔下方广场下方,五里冲站位于花果园N区12号楼和13号楼的负2至负3层,并与地下商业和上盖住宅连通。

图2 贵阳市中环BRT兰花广场站与五里冲站

3 贵阳市中环快速公交建设和运营经验

根据贵阳市组团分布,贵阳市BRT规划总体线网布局方案为“二环+六射+一支”。方案共由9条通道构成,总长度为179.6 km,其中中环与6条射线规划有换乘,构成BRT线网骨架(见表1、图3)。

贵阳市中环BRT系统工程包括24座BRT车站和BRT综合管理系统,由原北二环、原东二环、朝阳洞路、黔春大道和南垭路组成。贵阳市1.5环(即贵阳市中环路)按城市快速路标准建设,道路形式有路基、桥梁和隧道,全长29 km,设计速度60 km/h,规模为双向8车道,同步实施中环快速公交,形成“快速路+快速公交”通道。环线共设24座车站,贵阳北站设终点站,全线无信号灯,BRT平均旅行车速为30 km/h。中环BRT规划站点和线位如图4所示。

表1 贵阳市BRT线网布局方案

图3 贵阳市快速公交规划

贵阳中环BRT工程于2017年1月21日开始试运营,初期日均客流达到3万人次。2017年8月15日线路由“3主线2支线”扩展至“4主线9支线”,日均客流量6.7~7万人次,客流基本符合规划预期,B1和B2等干线运送速度也在30 km/h以上,得到乘客好评。

然而,整个贵阳中环BRT工程规划、建设和运营过程中,存在诸多争议问题,通过最终运营效果反馈工程中的决策,得到以下6点启示。

图4 贵阳市中环BRT与公共交通骨架网络示意图

(1)BRT通道的建立应立足于规划人口而不是现状人口,宜保留部分待开发用地作为后期公共交通投资回收的支撑。快速公交选取的快速通道应穿越组团核心区,并有一定强度的土地开发,以形成客流支撑,避免出现重庆BRT的失败案例。但是,另一方面,BRT走廊沿线并不需要全部都是高强度的已开发用地,部分未开发用地的后期出让,可以作为后期公共交通投资回收的支撑。例如贵阳中环BRT滨河路站,建设站点时两侧并无开发,客流稀少,BRT通车之后,进行土地出让,获得较大的土地收益,土地开发建成后的客流又将进一步提升BRT的客流收益。

(2)BRT通道从组团中心通过时,宜布置立体交通或设置多通道分流机动车。BRT通道通过组团中心时,组团中心道路两侧开发密集,道路资源紧张,人行过街和横向机动车连通较为密切,如果不能将BRT车流通道与横向过街人流、机动车流进行分离的话,很有可能加剧组团中心的拥堵,这也是诸多BRT工程开通时导致拥堵和居民反对的很重要的原因。分离的第一种方式可以是新设置高架或者地道,例如沙冲路站两侧是成熟老城区,新建朝阳洞路高架使得BRT车辆在上层高架快速通过,同时在高架下的天桥层结合车站布置了回字形天桥解决高架两侧沟通和进出车站的问题。分离的第二种方式可以将原有通道的机动车分流至平行道路,提高平行道路上的机动车通行能力,适当降低BRT开通占用道路资源后对组团内居民出行的不利影响。

(3)速度快和准点是乘客乘坐BRT很重要的因素,应保障干线线路的快速和准点,避免BRT车道被小汽车所占用。贵阳BRT保障了全程无信号灯,运送速度达到30 km/h,接近轨道交通运送速度。但是,运营阶段时,由于路网尚未完善,导致了道路资源分配上的困难。交通管理部门允许部分BRT通道的路权开放给社会车辆,由于BRT车道位于路中,这带来了一定的安全隐患,因为BRT车辆减速停靠车站与小汽车加速超车行为同时出现在BRT专用车道是比较危险的。交通管理部门后期增设了警示牌,公交公司加强司机培训,要求车辆停靠时司机必须完成刹车和拉手刹的工作,但依然出现了部分BRT车辆停靠站台时被小汽车追尾的事故,幸未发生重大伤亡事故。除此之外,高峰期小汽车占用BRT车道,影响了BRT在高峰期的运行车速,为乘客所抱怨。应尽快加强电子警察监控,采取惩罚措施,禁止小汽车占用BRT专用车道,使市民养成文明行驶习惯。

(4)《快速公共汽车交通系统设计规范》(CJJ 136—2010)[7](以下简称《规范》)应增加山地城市快速公交指标要求。根据《规范》5.3.3条和5.3.4条,快速公交站台处平曲线半径不大于1 000 m,纵断面不大于2%。根据贵阳中环BRT工程的运营情况,山区城市地形条件困难时,可以将站台处平曲线半径指标降低至350 m,站台处纵坡度不应大于3%,个别地段地形条件特别困难时,不得大于4%。针对小半径站台,采用以下措施:将屏蔽门之间的站台停靠部分拉直,便于车辆停靠,并在屏蔽门下站台外侧增设弹性较好的10 cm厚防撞橡胶垫,减少车门与站台间隙。针对大纵坡度的站台,采用以下措施:进站前设置标识标牌和连续震荡减速线,并针对司机加强站台停靠培训,确保车辆停靠平稳安全[8]。

(5)应逐步推进工程全寿命一体化的建设和运营模式。目前,由于公交公司往往只具备运营能力,并没有专业的工程建设队伍,而市政建设往往由相关基础设施建设平台完成,并不了解公交运营的情况,这使得两者的融合在工程推进中存在诸多亟待协调的问题。例如,由公交公司负责的车辆技术参数与建设平台的站台工程技术指标的衔接,公交公司车辆采购和建设平台工程竣工时间的衔接,公交公司场站装修、设备进场与建设平台土建工程交工时间的衔接,公交公司运营诉求与建设平台建设成本的衔接等问题。问题的根源在于两者同属于BRT系统工程全寿命周期下的建设和运营角色,本就不可分割,建议公交公司在发展BRT时应借鉴轨道交通的模式,从BRT项目的立项之时,就应该参与项目融资,参与评估车站规划选址、建设成本、客流量和后期运营养护成本,逐步实现建设、施工、运营和物业开发一体化的管理。

(6)应逐步推进功能一体化的道桥、建筑的建设和运营管理。BRT是一种出行服务,乘坐BRT的乘客的一种典型路线是从居住小区步行至BRT车站,乘坐BRT到办公地点附近下车,再步行至公司。那么,在整个规划、建设和运营过程中,都要从服务乘客的角度,优化从小区到车站及BRT车站之间的运输,优化从车站到办公地点的出行路径和乘坐体验。因此,不论是道路、桥梁还是建筑都是居民生活出行功能一体化的空间,整个空间应是安全、便利和舒适的,而不能仅仅只关注车站或者高架桥设施。利用天桥衔接建筑出入口,利用地道衔接建筑地下车库和商业街,并在到达车站的沿途布置小型商业,车站配套共享单车和公共自行车停靠点,配套带遮雨的步行连廊,配套常规公交站点,都是为了向乘客提供更好的出行服务以吸引客流。这些配套设施应在规划阶段予以明确功能,建设阶段确定投资和建设分工,与车站同步实施,运营阶段统一纳入管理成本。例如高架桥和车站养护的划分,天桥和地道的卫生维护,天桥和地道自动扶梯的接管,车站配套对外通道的照明,车站外小型商业的权属等。

4 结语

山地城市需要发展快速公交来促进城市交通可持续发展,如何在山地城市的山体地形限制和人口离散布局条件下发展快速公交是一个难题。

在规划层面,山地城市的发展布局呈现组团或带状特征,跨组团通勤出行矛盾尤为突出。但是山地城市的道路路网中高等级道路建设代价大,仅仅通过道路建设疏解交通不具有可持续性,更需要发展公共交通来解决出行问题。发展快速公交并不是提供完善的公交系统设施就可以成功,在规划过程中,更要关注客流需求、工程条件和空间融合3个必要条件。

在建设层面,结合贵阳市中环快速公交建设和运营经验,提出了6条启示:BRT通道的建立应立足于规划人口而不是现状人口,宜保留部分待开发用地作为后期公共交通投资回收的支撑;BRT通道从组团中心通过时,宜布置立体交通或设置多通道分流机动车;速度快和准点是乘客乘坐BRT很重要的因素,应保障干线线路的快速和准点,避免BRT车道为小汽车所占用;快速公共汽车交通系统设计规范应增加山地城市快速公交指标要求;应逐步推进工程全寿命一体化的建设和运营模式;应逐步推进功能一体化的道桥和建筑的建设和运营管理。