东北饮食生活中的酱文化习俗探析※

王 哲 王思明

(南京农业大学中华农业文明研究院,江苏 南京 210095)

东北饮食生活中的酱文化习俗探析※

王 哲 王思明

(南京农业大学中华农业文明研究院,江苏 南京 210095)

酱是一种起源于中国的发酵类调味品,它以大豆为主要原料经传统发酵技术酿造而成。在东北地区制酱和食酱有着悠久的历史,每年都会消耗大量豆酱,为家家必备的调味品。受地域、资源、环境等因素影响,在饮食生活中形成独具地方特色的酱文化,是东北地区饮食文化中一个重要的品牌。文章从东北地区酱的起源、制作、食用等方面入手,全面描绘出饮食中的酱文化,并对其成因进行分析。

东北;酱文化;饮食文化

中国制酱、食酱均有着悠久的历史,并因此形成了丰富多彩的酱文化。对于酱文化的理解可以概括为:“人们在酱的制作与食用过程中,逐渐形成的认识能力、行为方法、风俗思想等一切与之相关联的事项总和。”[1]

1 东北豆酱的起源

酱是一种由我国发明的以大豆为主要原料,经过传统发酵工艺,酿制而成的咸味调味品。从起源上看,酱的发展一共经历过两个阶段:首先在秦汉以前酱是对“醯”和“醢”的总称;在西汉之后,酱所代表的含义出现了变化,开始逐渐专门表示以大豆为主要原料经过发酵制成的酱,也是从这时开始如果没有特别说明,酱都是指代以大豆为主要原料制作而成。[2]

就东北地区而言,最早的传统大豆发酵调味品,可以追溯到唐朝时期,在《新唐书·渤海传》中记有当时渤海地区“俗所贵者,……,栅城之豉……”[3],豆豉作为当时东北地区的农业名产,说明最晚至唐朝时期,东北人们已经掌握传统发酵技术,并把这项技术应用到对大豆的加工中,豆豉被认为是酱谱系中的早期形态。对于明确记载以大豆为原料制成的酱,是在宋金时期,《三朝北盟会编》中记有,“其饮食,以糜酿酒,以豆为酱,以米为饭,葱韭之属,和而食之。”[4]说明东北地区豆酱的起源应在不晚于宋金时期。

2 东北传统豆酱种类

酱是人类发酵食品史上一项重要的发明,在我国,酱的制作和食用都有着悠久的历史,从制作原料上看,酱可分为两类:以豆为主要原料制成的豆酱;以麦为主要原料制成的麦酱。古往今来豆酱一直是中国酱的大宗,较之麦酱其影响更为深远。从酿造工艺上看,酱又可以分为豆酱、豆豉、面酱、蚕豆酱、辣椒酱、芝麻酱、花生酱、蔬菜制品酱、果酱、虾酱、鱼酱、肉酱等十余种不同类别。

在东北地区人们食用的酱,以豆酱为大宗,“以豆磨酱,贮之以瓮,四时烹饪必不可少”[5],也兼食一些其他种类的蔬菜酱制品、果酱、虾酱等。在长期的生产生活中,一直保留有在家中手工酿制豆酱的习惯,且至今仍被部分东北民众所沿袭。

传统豆酱的种类,依据工艺的不同,可分为大酱、盘酱和清酱[6]三种。其中传统大酱的制作方法是,“于冬春之交,制豆成块,置数月使发酵,至三四月间,以咸水渍之,再使发酵即成。”[7]盘酱的制作方法是,“将豆入锅煮熟,磨研极细,再加年前所制之酱引拌之,每斗豆加盐约半斗,使之发酵,则酱成矣,名为盘酱或为金黃酱。”[8]东北传统酱油是“由豆酱中提出”[9],属豆酱的附属品。

在东北地区,传统制作豆酱的工艺,具有鲜明地域特色,主要表现在以下三个方面:首先,是在制酱时间的选择上,在每年阴历的腊月开始制酱,因在冷天酿制豆酱,所以整个制酱周期较长,需要6至9个月的时间;其次,是在原料的选择上,只选用大豆作为唯一的原料,大豆既是制酱原料,亦是制曲原料;再次,在发酵中制曲的方式上,采用原料全部制曲工艺,以“团曲”法制成长方形块状酱曲。

3 酱的主要食用方法

东北地区人们喜食以大豆制成的酱,其中以食用大酱和盘酱为主,两种酱在食用上有着不同的方法,在民国《额穆县志》中记有:“家家以豆为大酱、盘酱,是供一年之用,大酱可蘸食生菜,盘酱则烹五味。”[10]从记载中可以获知,大酱的主要食用方法是作为蘸食生制蔬菜的调味料,而盘酱主要是在烹饪中起调和五味之用。

3.1 蔬菜和酱而食

在东北地区蔬菜和酱而食的饮食习惯由来已久,早在宋金时期,女真人食用蔬菜的方法分为两种:或盐渍、或和酱而食。[11]夏季以食用新鲜的蔬菜为主,而在秋冬季节则以食用腌渍的蔬菜为主。新鲜蔬菜在食用中又分为“生食或者熟食这两种”[12],生食是指“生菜不加烹煮,仅添加豆酱而食”[13],把蔬菜经水洗净,去除掉残留的水分后直接食用。东北地区方志中就有对这种独具地方特色饮食习惯的记录,民国《西丰县志》中记有:“老香芹,茎扁圆,味傲可和酱生食。”[14]民国《黑龙江志稿》中记有:“辣椒,本名番椒,茎叶皆绿花,初生微绿,开即变白,所结嫩椒名青椒,熟则鲜红,性燥可合酱生食,可油炸熟食,烹鱼入少许最和味。”[15]除了生制蔬菜和酱食外,熟制的蔬菜也可和酱而食,如把茄子、土豆等放到锅中,用水蒸熟后,佐酱而食之。

对于蘸食蔬菜的酱,依据加工方法的不同,又可分为生酱和熟酱两种。这里所指的生酱和熟酱是指对酱的加工方法,生酱即把酱直接和蔬菜食之,熟酱则是指把酱经过烹饪加工后再食之。加工中先在锅中放入豆油,待油开后,用鸡蛋配以酱进行炒制。这样加工好的熟酱,不但可以作为调味品,同时还可以作为一道菜品,“养鸡人家以鸡卵炸酱代菜,其为殊佳。”[16]其中也可以根据个人喜好不同,添加新鲜的辣椒、各种菌类等食材。在东北地区把这种对酱的加工方法,称之为“炸酱”,制作好的酱如果只添加鸡蛋,则称之为鸡蛋酱,如果除了鸡蛋又另外添加有食材,就在酱前面加上食材的名字,如辣椒酱、蘑菇酱等。经过烹饪炒制后的熟酱,在口感上要好于没有加工的生酱,增加了视觉的可观性,更加符合现代生活中人们对于饮食中“色、香、味”俱全以及食物美学的追求。

直到现在东北地区还依然沿袭着生制蔬菜和酱而食这一饮食习惯,对于所食用蔬菜品种也不断增加,最为常见的蔬菜品种有黄瓜、葱、萝卜、辣椒,以及一些山野菜,如婆婆丁、蕨菜等,还有豆制品类的豆腐、干豆腐。在东北的农村地区,农忙时节没有时间做饭,中午时分就在自家的菜园中,采摘一些新鲜的蔬菜,配上一盘自家所酿制的大酱,就可以算作午饭了。

3.2 烹饪中调和五味之用

3.2.1 猪肉

对于猪肉的食用方法有很多种,可以将其用盐经过腌渍后制作成为咸肉来食用,可以炒制后制作成为菜肴来食用,可以做成汤品来食用,还可以切成碎末状,用作包饺子的肉馅来食用。其中,最为常见的食用方法是,作为包饺子的馅料以及烹饪制作成菜肴。

猪肉的烹饪过程中,酱的使用主要分为两种:一是把猪肉切成薄片状,抑或是细条形,待油在锅中烧开,将切好的猪肉及各类菜品,配以适量比例的盐及酱,进行炒制。二是把猪肉用沸水煮熟之后,切成薄薄的片状,辅以各种调味料如盐、酱、酱油等来食用。这两种方法区别在于,前者是在烹饪的过程中添加酱,而后者是烹饪完成之后,作为菜品的辅助调味料。这两种方法也是调味品参与烹饪的主要形式。

3.2.2 鸡肉

直到近代鸡肉在东北地区人们饮食生活中都没有占据很重要的位置,鸡、鸭唯年节或待客始用之,虽不属日常饮食肉类来源大宗,但也是构成人们饮食生活的一个部分。对于鸡肉的烹饪,可以将鸡肉先切成小块状,然后在锅中加入油,至油热后,加入切好的鸡肉以及调味料醋、酱,一起翻炒。

3.2.3 鱼类

在东北地区人们对鱼的加工中常用到酱,可制作成具有地方特色的美食,民国《依兰县志》中就记有:“一黄鱼干子作法,将鱼肉切成寸方尺许之长条,晒干食时加油、酱,锅闷食之。”在鱼烹饪过程中酱的使用,主要起到两个作用:一是能够很好地去除鱼本身所具有的不受人们喜欢的鱼腥味儿;二是可以使烹饪后鱼在视觉上更具可观性,起促进食欲之用。直到现在东北地区人们在烹饪鱼的过程中还习惯以酱为主要的调味品。

4 酱对蔬菜制品的影响

东北地区所处地理区位较为特殊,一年当中有大部分时间处于冬季,气候寒冷,使得在相当长的一段历史时期内,无法直接获得新鲜蔬菜,为延长新鲜蔬菜的保存期限,每年都会制作种类繁多的蔬菜腌渍食品,制作方法主要分为两种:一种是用豆酱为腌渍料;一种是以食盐为腌渍料。这种以保藏为目的加工而成的蔬菜制品,深受东北地区人们喜爱。

在制作以豆酱为腌渍料的酱腌菜时,主要选择的蔬菜品种有:臂蓝、角瓜、萝卜(菜菔)、刀豆、芋、莴苣、黄瓜、薄荷、浦笋、甘露子、芥等等。

臂蓝,民国《奉天通志》中记有:“臂蓝,在南方谓之芥蓝,叶可擘食,故北人谓之批蓝,擘蓝其根比芥头稍大,以酱腌之,脆美异常,叶可作菹或作干菜。”

角瓜,民国《盛京通志》中记有:“角瓜,形似窝瓜,……内生筋丝,酱腌蜜渍皆宜,食时以筋搅取出之似屡切者,今俗呼为西葫芦。”

莱菔,民国《长白汇徵录》中记有:“莱菔俗名萝卜,能解面毒,有红白青紫四色,又有梹榔萝卜,剖开色似梹榔,根味辛甘,性温平,初伏下种,秋后掘根,食法可生可熟可菹可酱可醋,蔬中最有益者。”

刀豆,民国《瑷珲县志》中记有:“刀豆,本草纲目释名挟剑豆叶,如豇豆而稍长,花红子淡红色,性温味甘,立夏布种,蔓生结荚近尺许,嫩时煮食酱食密煎皆佳同。”

芋,民国《宁安县志》中记有:“芋,俗名芋头,生食或作酱菜。”

莴苣,民国《宁安县志》中记有:“蒿苣,有青赤二色,俗呼生菜,大茎作酱咸菜,宁安最佳。”

黄瓜,民国《奉天通志》中记有:“黄瓜,种来西域,今为常蔬,本名胡瓜,本草纲目张骞使西域得种故名,……蔓生叶如木芙蓉,五尖而涩,有细白刺如针芒,黄花结实青白二色,有长数寸者,有长一二尺者,遍体生刺,形细长,黄花,春夏皆种之……用秫楷架之,结瓜细圆而长,秋黄瓜味尤爽脆,晒干酱腌佳。”

薄荷,民国《辽阳志》中记有:“园圃有之,可代茶,兼酱醃充蔬,嫩叶可茹七八月采以烧酱。”

浦笋,咸丰《开原县志》中记有:“出辽河,土人采取,酱为小菜甚佳。”

甘露子,民国《锦西县志》中记有:“一名地蚕,又名土蛹,本草纲目李时珍曰苗长近尺,……,开小花,其根联珠,状如老蚕掘根,蒸煮食之,味如百合,可酱渍密藏。”

芥,光绪《盘山厅乡土志》中记有:“即芥菘,有两种,大曰芋芥,马芥,小曰小芥,酱腌之可茹。”

时至今日,东北地区部分家庭中,依然保留有手工制作酱菜的习惯,制成的酱菜,也被称为“口袋咸菜”,主要选用的蔬菜品种有豇豆、茄子、辣椒等。酱菜制作开始前,事先缝制一个纱布袋,用于装制作酱菜的蔬菜,在制作过程中,可把布袋直接投放入酱缸内,但是这样做会出现一个弊端,一些味道较为特殊、气味较重的蔬菜如芹菜,会盖住酱本身的味道,从而影响整个酱缸中酱的风味。因此,还有一种制作方法,就是把酿制好的酱,单独盛取一些,放在坛子或其他容器中,用于“口袋咸菜”的制作。

5 东北地区酱文化成因分析

5.1 受地域因素的影响

地域特征是影响饮食文化的一个重要因素,在东北地区形成的带有区域特色的酱文化,与其所处地理位置的独特有着密不可分的关系。东北位于我国版图的东北部,冬季寒冷,是全国最早进入到冬季,且持续时间最长的地区。独特的地理环境,为独具特色的饮食文化形成奠定了基础。

以东北地区主要农作物大豆为例,它营养丰富,可为人体提供蛋白质、脂肪、热量等营养物质,其营养价值并不低于肉类食品,而且,大豆蛋白是一种完全蛋白质,它的营养成分完全可以和动物蛋白相媲美,同其他粮食作物相比较,其所含蛋白质成分亦是最高的,如表1所示。因而,大豆素有“地里长出来的蛋白质”“大地的肉”“植物肉”“田中之肉”等的美称。

表1 几种主要粮食作物中蛋白质的含量 (单位:%)

资料来源:王金陵编著《大豆》,北京:科学普及出版社,1966年5月,第5页。

5.2 受物产资源的影响

饮食文化的形成,需要建立在一定的物质资源基础之上。东北地区栽培大豆历史悠久,其起源时间大约是在3 000多年前的周代,是我国多个栽培大豆起源地假说之一。且栽培大豆还具有延续性,一直是农业生产中的大宗作物。尤其至近代时期,在东北地区农业生产中,更是呈现出大豆种植专门化的趋向,大豆种植面积广,产量丰富,“中国所产大豆约占世界大豆产量的百分之八十,其中百分之六十至七十产于满洲”[17],至民国中期,东北地区依然是我国大豆的主要产区,其产量占到全国大豆总产量的60%左右。[18]到了20世纪80年代以后,东北地区大豆产量,占到全国大豆总产量的50%左右。[19]这种种植优势一直延续至今,到现在东北地区仍是我国乃至世界大豆的主要产区。

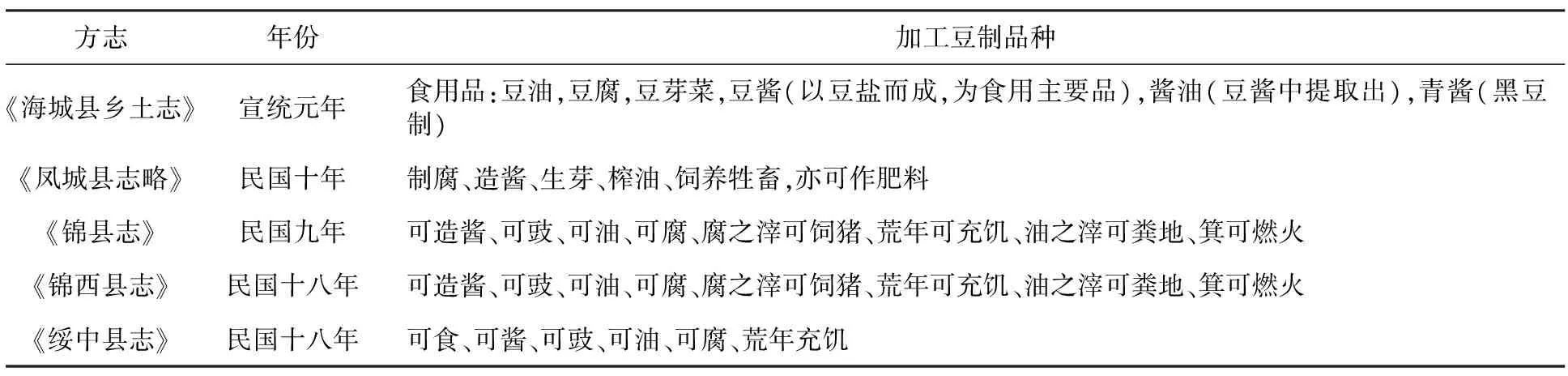

丰富的产量使得大豆成为人们日常饮食生活中重要的食物来源,东北民众每年都会摄入大量的大豆制品,因此在东北地区的饮食生活中形成了对豆类食品摄入量大的特征。豆类制品营养丰富,而且经过加工后的大豆制品,其所含有的营养价值会大大提高,尤其是经过发酵工艺制成的豆制品,营养价值更高。如表2所列,东北地区传统大豆制品,种类多样。

表2 东北地区方志中所记大豆加工制品

我国素有“民以食为天”之说,在日常生活中饮食占有极其重要的地位。我国因地域环境、气候、政治、经济等不同,形成有风格、内容各异的饮食文化。东北地区地处多雪地带,在饮食生活中对于蛋白质、脂肪、盐的需求和摄入量都远高于我国的其他地区。盐是维持人体所必需的元素,但是其摄入形式太过单一,当盐与高蛋白的大豆结合后,制成咸味调味品豆酱,刚好将这些需求巧妙地结合到一起,很好地满足了人们在生活上对于抵抗严寒的需求,又大大丰富了其内容形式,因此酱文化一直是东北地区重要的饮食文化标签。

[1]赵荣光.中国酱的起源、品种、工艺与酱文化流变考述[J].饮食文化研究,2004(4):62-71.

[2]黄兴宗.科学技术史[M].北京:科学出版社,2008.

[3]金毓黻,李兴盛,吕观仁,等.渤海国志长编[M].长春:社会科学战线杂志社,1982.

[4]徐梦华.三朝北盟会编[M].台湾:大化书局,1979.

[5]盛京通志[M]. 乾隆元年.

[6]宝清县志(卷7) [M]. 1936年.

[7]义县志(礼俗卷)[M]. 1931年.

[8]永吉县志(食货志卷)[M].1931年.

[9]海城县乡土志[M]∥方志物产21.南京:中国农业遗产研究室藏.

[10]额穆县志(礼俗卷)[M]. 1939年.

[11]孙进已.女真史[M].长春:吉林文史出版社,1987.

[12]西丰县志(礼俗卷)[M]. 1938年.

[13][日]野中时雄.满洲农家之生产与消费[M]. 黄越川,译.南满铁道株式会庶务部调查课,1925.

[14]西丰县志[M]∥方志物产19.南京:中国农业遗产研究室藏.

[15]黑龙江志稿[M]∥方志物产7.南京:中国农业遗产研究室藏.

[16]陈见微.东北民俗资料荟萃[M].长春:吉林文史出版社,1992.

[17]章有义.中国近代农业史资料(第二辑)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1957.

[18]杨国藩.大豆的栽培与改良[M].北京:商务印书馆,1934.

[19]蒋慕东.二十世纪中国大豆科技发展研究[M].北京:中国三峡出版社,2008.

OnJiangCultureandCustomsinNortheasternChina’Diet

WANGZheWANGSiming

(Institution of Chinese Agriculture Civilization, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, Jiangsu, China)

Jiang, a condiment using soybeans as the main ingredient through fermentation, originated in China. In Northeastern China, Jiang, as a household seasoning, has a long history and is consumed in large quantities each year. Shaped by local geography, resources and environment, Jiang is now a peculiar dietary culture in this area. This paper reviews Jiang culture in Northeastern China from the perspectives of origin, preparation and consumption and analyzes its causes.

Northeastern China;Jiang Culture; Diet Culture

江苏省2015年度普通高校研究生科研创新计划项目(省助)“东北豆酱传统制作工艺研究”,项目编号:KYZZ15_0171;2017年度四川省哲学社会科学重点研究基地——川菜发展研究中心项目“明清海上丝绸之路的华茶外销与茶文化传播研究”,项目编号:CC17W02。

王哲,女,南京农业大学中华农业文明研究院博士研究生,研究方向:科技史、农业史。

王思明,男,南京农业大学中华农业文明研究院院长、教授、博士生导师,研究方向:科技史、农业史。

TS971

A

2095-7211(2018)01-0009-04