明代浙江沿海地区卫所布局与形态特征研究

李帅 刘旭 郭巍

1 研究背景

面临日益严重的海上威胁,明代从开国之初便投入了大量资源建设海防。浙江因其经济富庶且毗邻通商贡道,首当其冲成为海盗侵扰的重灾区。漫长的海岸线和特殊的地理环境造就了浙江海防范围的辽阔和防卫的特异性。在考量了诸多环境以及外部因素后兴建起来的浙江沿海卫所,大多成为后来沿海地区城镇城市化的原型。明代是中国古代最后一次大规模造城运动的重要时期[1]。这些卫所城镇对于明、清两代甚至现代中国沿海地区城市的地理分布和等级定位、城镇化的进程乃至经济、社会的发展都产生了重大影响[2]。

本文从风景园林的视角来解析浙江海防卫所城市的建置布局与空间形态,通过高清现代航拍照片与历史地图的交叉比较,结合正史、地方志、私家文集等文献材料,归纳其选址条件、营城元素并总结相应的形态特征与基本模式,探索相关可能变体。

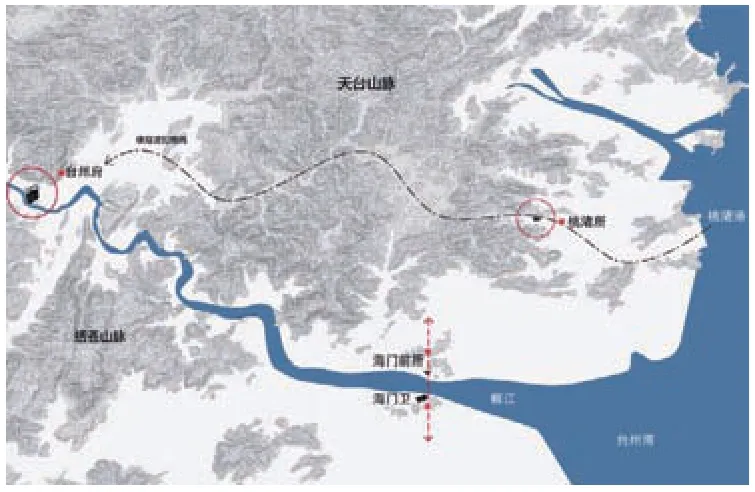

笔者研究对象是明代浙江沿海地区即嘉兴、绍兴、宁波、台州、温州5府范围内的海防卫所。其中卫城有内地卫与沿海卫之分。沿海卫主备倭,内地卫建于州府内主守御[3],笔者主要研究沿海卫。明代浙江海防卫所大部分集中新建于洪武十七年至二十年(1384—1387年),研究区域内共有九卫二十八所,共计三十六座城镇(图1)。

2 浙江沿海卫所选址分析

研究区域内卫所在城市选址方面主要分为两类。一类是明初利用原有城池改造、扩建设立的卫所;一类是择地选址新建的卫所。州府作为区域的军政中心,巩固战略纵深、保障后勤。卫城与卫所则形成海防体系的主体部分。卫城级别最高,布置在关键的节点,控扼全局;所城较之低一个级别,位于卫城之间的战略要地独立存在。再往下一级是哨所、堡寨等,位于卫所之间的中间地带。与此同时在关口要害处还设置有巡检司城与关隘辅助守御。明代防御性聚落布局的基本原则之一即重视“控扼性”功能[4],其中地理环境因素是最大的考量。“汤和筑城”基本在几年之内完成,原始规划未免留有诸多遗漏。后来部分卫所因选址不佳而异地重建。卫城、卫所有相当一部分留存下来,而堡寨、巡检司等留存极少,大多消失在历史中。

2.1 卫所分布规律

布局形式上呈现以点控线,以线控面两大主要特征。浙江沿海地区的州府及其所属的内地卫实际上是各个战区的军政核心。这种围绕中心展开的放射状结构呈现以高级城池为核心、低级城池围绕设置的控制点中心辐射结构布局(图2)。从城市角度来看,从史前环壕聚落,到之后不同文明时期的各种垣壕相伴的城市群,在区域尺度下的城市分布中都体现出了等级性和向心性,这具有鲜明的政治意义[5]。从防卫角度来看,这种结构也提供了战略纵深与后勤支援。可见传统城市营建规划的印记深深地烙印在卫所城镇中。

2.2 卫所选址的影响因素

2.2.1 山水基底

形胜是对区域内重要山形水系特征的高度提炼,是基于传统文化观念视角对自然山水的解读[6],亦是构建山水基底与城市核心景观格局间关系的桥梁。浙江整体地形自西南向东北呈阶梯状倾斜,地表以破碎的低山丘陵为主,200m以上的丘陵山地,占全省总面积的70%以上[7]。自北向南有八大水系,大多向东入海。北部主要为冲积平原,由于人类活动的长期影响,水系呈纵横交错的网状;东部丘陵纵横,港湾众多;舟山地区海岛星罗棋布;南部地势险要,山岗相连。区域间山水基底的差异对于卫所不同类型的演变产生了决定性的作用。

2.2.2 耕地资源

“寓兵于农”的军屯属性使得卫所还具有一定经济属性,其屯田数目不一,大如海宁卫有“屯田一百零七顷二十五亩”①;少如爵溪所仅有“屯田三顷四十六亩一分”②。浙北平原地势开阔,水利设施基础优良,具有悠久的农垦历史。卫所通常拥有较好的屯田条件。选择近水筑城,满足屯田之需,如临山卫、观海卫、龙山所等。宁波一带丘陵切割土地呈破碎状,平原面积狭小以致卫所屯田面积普遍较小,以占据地利为重。至于东南部山区间的沿海小平原,卫所则多选址于离耕地较近的山脚处,兼顾防御和生产,如金乡卫、平阳所、蒲门所等。总体上屯田面积受到城池等级差异的影响,同一行政单元内的卫城屯田面积比所城大。但因地形条件的差异,平原地区卫所屯田面积普遍比丘陵地区卫所大。

1 浙江沿海卫所分布总图General distribution of Zhejiang coastal defense forts

2 卫所层次中心辐射结构示意图Central radiation structure layout of coastal defense forts

2.2.3 水利系统

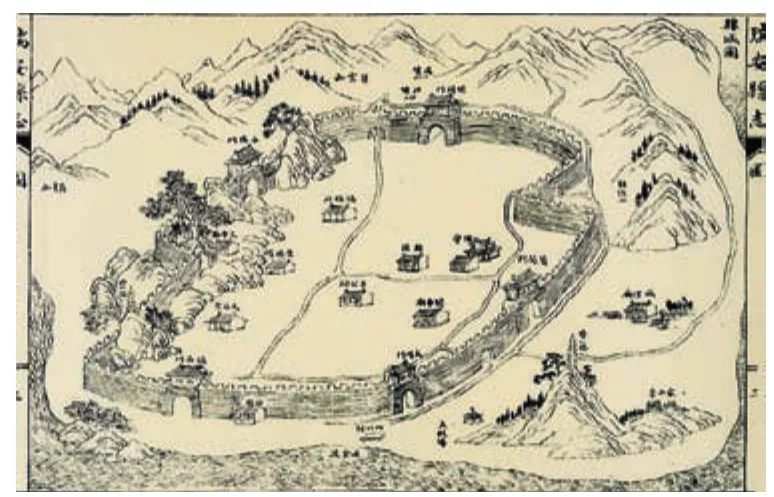

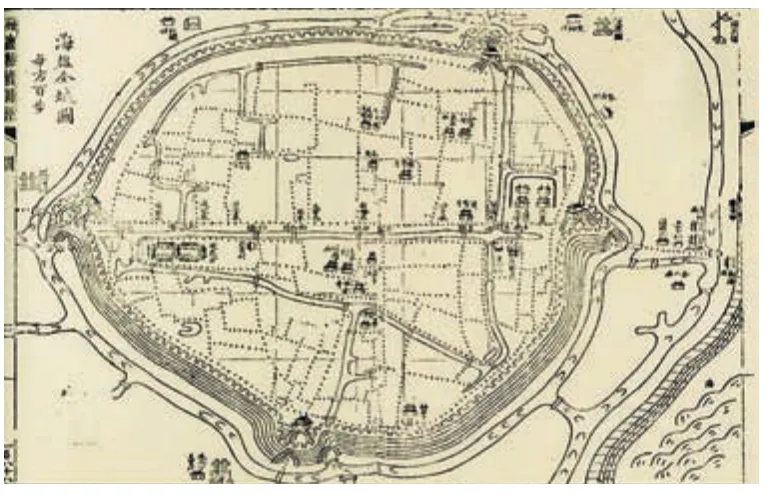

浙东水网密集,大部分卫所在修建时充分考虑周围自然水系与人工运河,表现出适应水环境的亲水性特征。卫所外围通过挖掘沟壕形成环状的护城河,通过水门将护城河引入河内,满足生活生产、防洪排涝以及漕运等需求。在宁绍平原和温瑞平原,为了阻拦海潮、加强海防力度,城市水利系统还会与人工运河、海塘的修筑对接,运河与海塘遂成为影响卫所选址的重要因素。例如明代中期,沙园所驻军与民众共同修筑沙园塘,北自瑞安飞云江,南至沙园所[8],但随着泥沙淤积、海岸线变迁、海塘防洪作用减弱,逐渐用于水上交通以及灌溉。基于原有城镇改建而来的卫所,其城内水系兼具交通以及运输功能,城内水系与城外运河通过水门沟通贯穿城市,如定海卫、瑞安所(图3)、海宁卫等(图4)。而部分卫所地处偏远,如松门卫、钱仓所、爵溪所等航运基础较差,水系少有联系。

3 瑞安县境图Ruian county map

4 海盐全城图Haiyan city map

5 平原型卫所示意图Plain defense fort diagrammatic sketch

6 关隘型卫所示意图Pass defense fort diagrammatic sketch

7 桃渚所形胜示意图Taozhu defense fort diagrammatic sketch

2.2.4 海岸以及海岛

由于浙东舟山群岛、象山港、三门湾、玉环湾一带岸线复杂,形成了诸多可供登陆的滨海滩涂,同时外海岛屿众多,所以战略位置极其重要。然而明代的海防战略基本放弃对舟山群岛等一系列沿海岛屿的控制,收缩守御,使得外海岛屿群成为海盗们滋扰东南的跳板与绝佳的休整场所,这样反而极大地增大了沿线守御的压力。而杭州湾附近为泥质侵蚀海岸,宁波定海往南直到福建沙埕港一带均为岩基海岸[9]。岩基海岸不易搁浅,客观上更加大了宁波、台州、温州三府的遇袭风险,导致浙东南卫所布置密度相对较大。

2.2.5 高程与坡度

浙江海防卫所在地形允许的情况下,尽量做到部分城市依山而建,部分城市坐落在平地之上。有学者研究得出浙江海防卫所的平均高程约为10m,较周围环境稍高[10]。这样的高程不仅方便占据制高点瞭望,迅速判断敌情,也降低了军士挖渠引水或打井取水的工程难度。浙江气候多雨水,一定的高差也便于缓解洪涝积水。而平坦地势既方便城内的街巷布局,形成快捷的交通体系,也方便设置校场用于大规模的军队集结。

2.3 卫所选址模式

由于卫所职能的多元性以及浙江地理条件的多变性,因势利导形成的卫所布局大致可分为3类:平原型、关隘型以及入海口型。

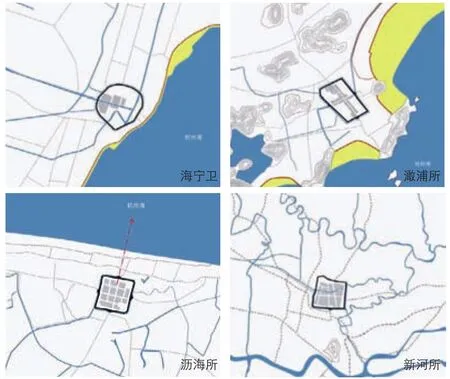

平原型卫所(图5):主要分布于沿海平原地区,通常直面大海,周围依凭不多,城墙相护,紧贴驿道交通线以及运河海塘等方便迅速支援。一般多个卫所形成组团一线排开以点控面。平面形态方正规整,是数量最多、分布最广的类型,如:海宁卫、澉浦所、沥海所、新河所等。这种布局可视为卫所营建的基本布局模式。

海宁卫东濒大海,周围山势环绕,下辖澉浦、乍浦二所一字排开,左右呼应互为犄角。这里港口众多,三面出海,交通便利,且岸上地形复杂,战略位置极其重要。

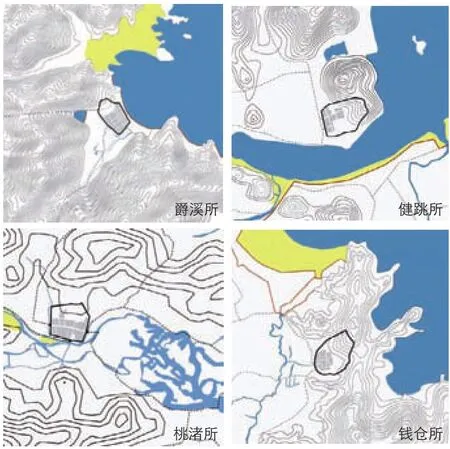

关隘型卫所(图6):这类卫所多地处偏僻所以据险设防,占据地利视野开阔。或背山面水,前后皆险;或高居山上,俯瞰山谷。常见的关隘型卫所布局模式为背靠山坡而建,部分城池坐落在平原上,遵循传统的堪舆理论,如:爵溪所、健跳所、桃渚所、钱仓所等。

台州三面阻山,一面濒海。然而椒江水面辽阔,近乎无险可凭,海盗可朔江而上,一潮直达城下。海门卫作为固台门户。形势之紧迫逼仄,地位堪称险要。桃渚所东控桃渚港、昌埠港,皆为地区要冲,为府治、卫城重要屏障(图7)。

入海口型卫所(图8):通常位于河流入海口处。由于地处海岸和河流交汇之处,直接控制进入内陆的咽喉。这种卫所分布也较为广泛,或对峙于河两岸,形成紧密的防御体系或依靠山体作为掩护而单独存在。如:磐石卫、海门卫与海门前所、定海卫、三江所等。

温州为浙江东南门户与海陆屏障,其地“襟带大海,内控郡城,外连岛屿,为郡城之门户。延裹四百余里,深洋最多”[11]。磐石卫坐守瓯江入海口,与宁村所南北遥望。内关府城及内地安全,外与所辖诸所兼顾玉环诸岛等海上要冲(图9)。

8 入海口型卫所示意图Estuary defense fort diagrammatic sketch

9 磐石卫形胜示意图Panshi defense fort diagrammatic sketch

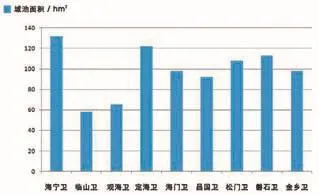

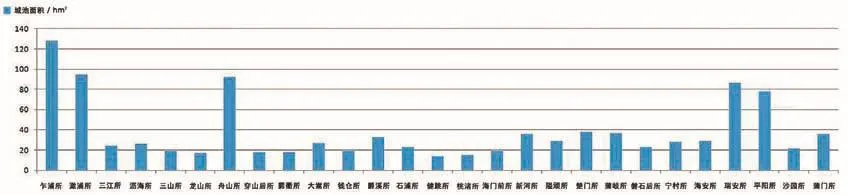

10 浙江海防卫城规模Zhejiang coastal defense city scale

11 浙江海防所城规模Zhejiang coastal defense fort scale

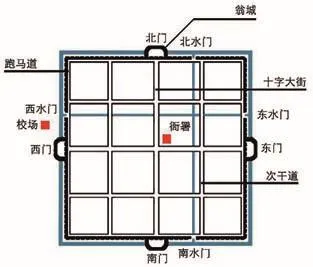

12 卫所城池基本布局模式Basic layout pattern of coastal defense forts

3 浙江沿海卫所营城分析

3.1 卫所规模的模数规律

查阅地方志可知卫城城周多长为数公里,占地规模从数十至上百公顷不等(图10)。所城周长为三至四里者居多。如图10所示,除去原先已经有城市基础的所城,大部分所城面积相差不大,集中在 30 hm2左右(图11)。卫所军民混住的特点决定其需容纳生产、生活等多种功能。在规模上卫城与明代一般的县城或者偏僻地区的州府大小相近,所城与偏僻地区的县城大小相近[12]。

面积在 30 hm2左右的小型所城数量最多,通常位于近海平原地带或内陆地区,除了防御功能外,有些具有交通枢纽、应援、补给等辅助作用。如宁绍平原上的三江所、温瑞平原上的宁村所和海安所、温黄平原上的新河所和楚门所等。这批所城极具代表性,大多由汤和在洪武年间的造城运动中批量快速建成,可归纳其共性当做标准看待。

3.2 沿海卫所的基本要素与建置模式

沿海卫所的基本布局由城墙与城门系统、街巷与广场空间、护城河与水利系统、公共建筑、居民街坊、校场演武场等组成(图12)。

卫所平面形态以方形为主,结合地势会形成不规则变化。为了提高可达性,卫城尽可能在四方均设城门。所城由于规模较小,城门从2个到多个不等。街道体系可划分为主干道、次干道以及支路。卫所主干道多为“十”字形,由于地形的限制有“T”形、鱼骨形、不规则形等多种变体。所城内的街巷空间一般呈规则的街巷制布局,仅衙署、寺庙等公共建筑前会开辟较大的广场空间,打破原有的方格网形式。邻近河流的卫所通常会从相邻河道中引水,同时沟通内部支流水系。卫所主要公共建筑为衙署、文庙、武庙、城隍庙、天后宫等。衙署一般位于城内中心位置,为城内最大的建筑群。在城墙边缘或角落处保留一定面积的专用土地用于校场建设。

3.3 卫所营城的多样性

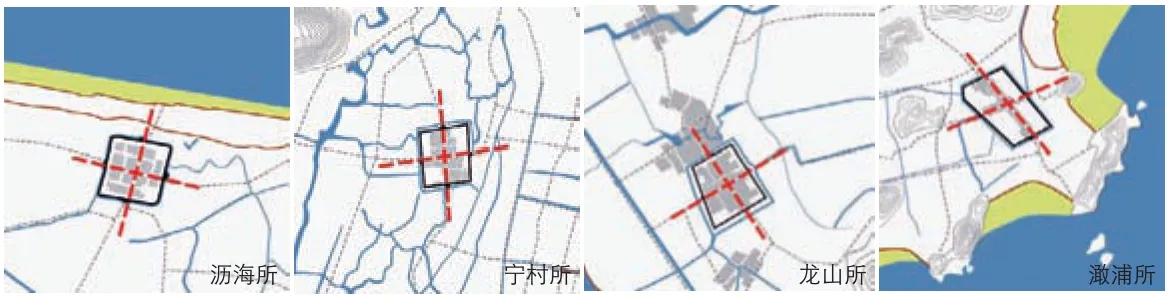

卫所之所以会呈现出多样性的特点,主要是受到山体和水系的共同影响。平原地区,海防卫所选址约束较少,通常选择最为常见的方形、长方形等规则的轮廓形式,可视为卫所的典型布局。但随着规模增大,平面形式受地形的影响就愈发明显,其规则程度逐渐降低。此类卫所其传统主干道通常为“十”字形,并由主干道拓展出若干条次干道,城内空间被路网体系划分为整齐有序的方格网结构,四周护城河环绕,此类卫所多集中在宁绍平原以及温州平原地带,如沥海所、宁村所、龙山所、澉浦所等(图13)。

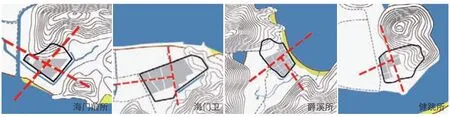

当卫所附近有山体时优先靠山建置。依山而建又包括2种情况:1)建置在山麓;2)建置在谷地。山麓上的卫所,通常会将小部分山体引入城内,在山上设置望楼等眺望全城。城墙因山就势将部分山体包罗其中。城墙之间尽量保持直角相接,有时也会顺势倾斜(图14)。如台州的海门前所、海门卫、健跳所,宁波的爵溪所等。由于山体的介入,此类卫所的街道通常呈“T”字形,街巷空间依据地形地貌灵活布置。山麓附近少有建筑布置,留有大片空地以供他用。

谷地中的卫所,城墙形态往往会顺应山脊线的走向布置,根据山势的复杂程度,城郭轮廓由传统矩形变化为卵圆形甚至其他不规则形态(图15)。相应地主干道呈鱼骨形乃至不规则网格形,组团通常建在谷地或缓坡上,街巷空间的布置较其他卫所更为灵活多变,如宁波的石浦所其城墙沿等高线布置,道路系统呈鱼骨状布置,街巷空间位于谷地中,并且出于军事考虑,卫所整体向海布置。

13 平原型卫所城墙与街巷格局Wall and street layout of plain defense forts

14 山麓型卫所城墙与街巷格局Wall and street layout of piedmont defense forts

15 谷地型卫所城墙与街巷格局Wall and street layout of valley defense forts

16 河流因素影响的卫所城墙与街巷格局Wall and street layout of defense forts influenced by rivers

此外,由于生产和生活的需要,卫所也会优先选择临近河流的位置。部分卫所将水源通过支流引入城内,部分卫所被大河穿城而过。水系相比于山体,对卫所城郭形态的影响较小,主要体现在临近水体的一侧城墙往往会顺应河岸的形态而建,因此多呈现出弧形的形态,主干道通常与河岸保持垂直状态,街巷空间整体面朝河流而建,具有极强的指向性。例如绍兴的三江所、宁波的定海卫、嘉兴的海宁卫、温州的瑞安所等(图16)。

4 结语

浙江沿海防卫体系的建置与规划体现出极强的人工干预特征,它们与传统自然状态下自发形成的城市有共性也有差异。海防卫所高度融合了古代政治、经济、军事、文化等各方面的精髓,是传统人居环境规划的典型案例。它们在选址营城上为了达到区域控制的目的,充分考量了宏观地理格局与区位战略意义,从中我们可以解读出许多古人的营建智慧,这也是我们需要挖掘并加以阐释的。在新型城镇化背景下,传统的军事卫所城市正从封闭走向开放,军事防御空间的转型与再利用作为存量更新背景下的新命题,通过研究特征性的卫所城市的文化特质与建置共性,灵活运用其演化规律,对于构建沿海传统人居环境的认知,加深区域乡土景观的理解,探索风景园林视角下城市山水环境的营造思想具有启发与借鉴意义。

注释:

① 万历《嘉兴府志》卷八“兵政”。

② 嘉靖《宁波府志》卷八“兵卫”。

③ 图1~2,5~16为作者自绘;图3~4来自《浙江古旧地图集》。