从文类出发

庄素芳

听了很多的课,无论是名师还是日常;做过很多次评委,无论是骨干还是新教师,我们会发现,课的优劣很大程度上不是取决于教师驾驭课堂的水平,而是取决于教师对文本的解读。很多教师觉得语文课难上,可能也就难在文本解读之上。本文就文本解读能力缺失的背景、原因及现状,就课堂实践从文体出发,去找寻提升语文高效课堂效率的策略,提升学生语文素养的方法。

一、被艰难了的文本解读

散文是我国中小学阅读教学的主导文类。由于历史的机缘和人为的选择,我国中小学语文教学的主导文类一直是散文。我国语文教学界所指的“散文”,含义似乎比“广义的散文”窄,又比狭义的散文(文学性散文)宽,大致沿用1963年语文教学大纲的界定,“包括故事、寓言、特写、传记、游记、杂文、说明文、议论文、科学小品等”。当下教材中的文体,如果以文体的定义来说,包括小说、诗歌、戏剧等纯文学体的作品(不多),散文(占绝大部分),实用类文体(几乎没有)等几类。语文老师教不好语文,可能跟课程内容有关,我们选择了最难教的文体——散文,把它当作阅读写作的教材的主体。散文很难教学,是阅读教学中问题最多的一个领域,这与散文的文类特征难以把握有直接关系。散文的文类特征,其实是“无特征”,散文之所以散,不是散乱、松散之意,而是散逸、自由,绝少限制,所以才说散文的文类特征是“无特征”。高度个性化的言说对象,这是“文学性散文”与其他文体的差别。作者之所以写散文,是要表现眼里的景和物、心中的人和事,是要与人分享一己之感,一己之思。散文的关键点,不在于所记叙的客体、描述的客体,而在记叙、描述中所灌注的作者主体的思想、情感。我们要体悟的,除了“这一位”作者独特感觉和知觉的所见、所闻,更要体悟作者这样的情感是如何通过独特的语言表达方式落实在“这一篇”上的。南帆先生说:散文无规范。一个作家一个样式,一个时代一个样子。同时,对于散文的教材教法几乎没有。所以,很多老师教了-一辈子语文,可能还摸不到其精髓。

二,被专题了的教材

八十年代的教材编写——语文学科目标操作化研究,把语文目标分解为一系列的知识点和训练点,按年级编排成系统化的教学目标操作序列。基本形式都是以选文(文体一致)为主体,以阅读教学为主线,穿插写作训练与说话训练。写作训练通常附在选文之后,形成一课一练的模式,或附在阅读单元之后,形成一单元一练的格局。这样的教材编撰模式体现了写作教学的基本思路,就是“范文引路,模仿跟进”“通过阅读学写作”。应该说,这对克服语文教学的随意性、经验性,提高语文教材编写和教学评价的科学性,提高语文教学效率起到了积极的推动作用。然而,这种以听说读写(书)能力要素为框架,以字词句篇知识为内容,以分项训练为手段构建的语文教学体系,容易导致教师片面理解语文的教学要求,把语文当作纯粹的工具和技能,单纯追求语文知识的系统性和完整性,忽视语文的整体性、情感性和实践性,使语文教学走向“烦琐主义”的死胡同。

当下的语文教材,我们的新课程改革,正是基于这样的背景之下产生的。针对形式训练、烦琐分析、忽视学生主体、忽视人文精神培养等一系列问题,进行了语文课程的改革。对整个编写体例进行翻新,形式上表现为分编,以生活本位的实践替换了知识本位的训练;以专题代替单元,如有的是以诚信作为专题的,有的是以春天作为专题的,春天的诗、春天的故事、春天的小动物等等。以学生作为人的心理发展和生活需要的线索取代写作知识体系,以学生本位取代知识本位。

这样被专题了的教材忽视了文体的单元性与一致性的特点,每一单元有多种文体,教师的日常教学也不会关于文体,更别说把握一种文体的特点进行教学了,会导致教师语文本体性知识的缺失,同时也不能提升语文课堂教学的效率与学生的语言素养。

三、被尴尬了的文体误读课堂

当下课堂文体解读缺失到什么程度?就日常教学而言,这样误读的现象比比皆是。如《九色鹿》是一则民间故事,教师却不把握民间故事的特点,而是拼命在分析九色鹿的性格特点。《雪孩子》是一则科学童话,教师却把它当作故事在分析。那优秀教师的公开课、展开课又是如何呢?有课例为证:

2015年ll月1日,受邀参加“媒体看课:2015中国习作教学擂台赛”活动。活动的组织形式很独特,由各省名师工作室派代表参加活动,名师工作室会推荐优秀青年教师与全国知名特级教师同题赛课。上课内容为苏教版第七册习作《我的长处》。

在青年教师与特级教师同台赛课之后,上海師范大学的吴忠豪教授与杭州师范大学的叶黎明博士都做了很好的点评。

两位评委一致认为,三位老师对于习作教材的解读都存在很大的问题,也就是我们的老师没有关注到语文学科的本体性知识。叶博士指出,《我的长处》这类习作,老师首先要明白它可以分为两类写作范畴,一类是说服性写作(自荐),一类是说明性写作(交朋友)。老师只有明白了这两类文体特点,才能有的放矢地指导学生进行习作。比如第一位老师代表校长招募特长班,学生写的就应该是说服性写作(自荐)。说服性写作自有其写作规范,如是否符合申请书的基本格式;是否条理清楚、重点突出地展示了自己的特长;是否按从大到小的顺序罗列了自己获得的荣誉。哪些荣誉或经历有可能是最打动人的,我突出它了吗;相比其他申请人,我独特的地方在哪里,我突出它了吗;我对参加特长班的意义在哪里,我写清楚了吗;除了清楚明白,我这份申请书有趣吗。而执教的第一位老师完全不清楚说服性的写作《我的长处》该如何去写就进行设计,把写作的策略放在如何写好困难上,那么这一节课的教学效果又何从谈起,老师们在摸着石头过河,学生大多被淹死在河里了。三节课都同样的存在这样问题。

吴忠豪教授指出,目前的习作教学,存在这样一些问题:理解与表达结构性失调,习作课程内容不成体系,我们的习作教学内容的选择是经验化的选择。

其实这些问题归根结底是语文的本体性知识问题,是语文教师对文本解读知识的缺失,也是日常阅读教学忽视文体特点的结果。语文课堂要回到文体的原点,语文的高效课堂呼唤语文教师学科素养的理性回归。

四、回到文体的原点阅读与写作才能真正融合

叶圣陶老先生说:国文教学有它的根本任务,就是阅读和写作的训练。第一必须讲究方法。第二必须使种种方法成为学生终身阅读的习惯。什么是方法?跟技能技巧相关,通俗地说就是如何阅读。我们过去在语文教学研究中讲培养学生的阅读能力,是抱着抽象的阅读观,好像有一种抽象的东西叫阅读能力。这是不对的。阅读能力实际上很具体,是和阅读对象——文章体式相关的。

叶老的这段话就非常明确地告诉我们无论阅读还是写作,—定要准确地把握文体的特点。笔者就日常从文体特点进行的指向于写作的阅读教学为例,来谈谈如何回到文体特点,让阅读与写作有机融合。

王荣生教授在《散文怎么教》中提到针对散文教学的难点,策略之一就是:关注散文文类的解读方式,强化文体意识,不同体式的散文作不同的对待。不同的文体有不同的读法,不同的读法又决定着不同的教学内容。我们在日常教学中,首先要将散文分门别类,细化文体,这有利于我们依据不同文类的体式特征进行正确文本解读,开展合理的教学设计。如故事类的民间故事与神话故事,寓言故事与童话故事,都有着其本身的特点,只有把握住这些特点,我们才能从一篇到一类,从学会赏析到学会表达。笔者就教学日常来谈谈如何回到文体的原点,如何解读细化后的散文文体,寻找阅读与写作融合的策略与方法。

(一)同一主题相同文体比照教学—从阅读欣赏到迁移运用的层级思维

我们对阅读教学的层级思维目标是识记积累、理解欣赏、迁移运用。如何实现最终目标,以童话故事为例来阐述其依据文体特点的阅读教学过程。

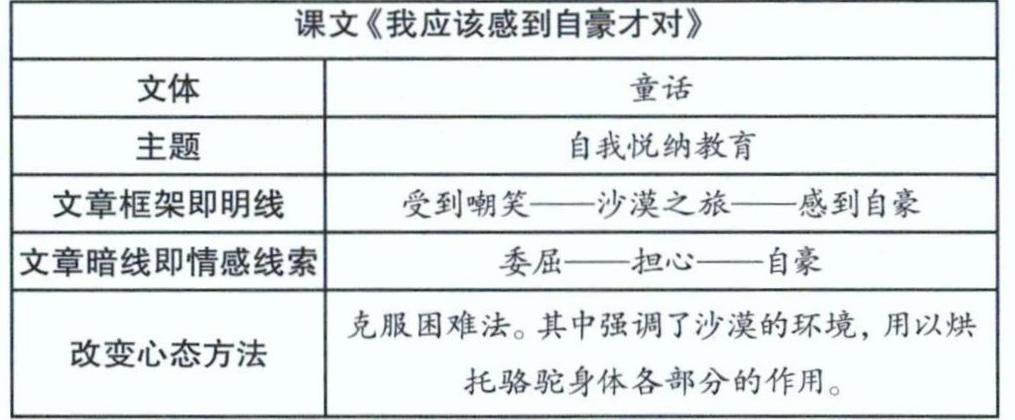

童话是儿童文学的一种。这种作品通过丰富的想象、幻想和夸张来塑造形象,反映生活,对儿童进行思想教育。语言通俗、生动,故事情节往往离奇曲折、引人入胜。童话又往往采用拟人的方法,举凡鸟兽虫鱼、花草树木,整个大自然以及家具、玩具都可赋予生命,注入人的思想感情,使它们人格化。教材中的童话故事很多,在低中年级占比很大。童话故事是对儿童进行思想教育的,这是童话故事的表达目的。而表达方法是拟人化的方法,其中故事情节展开的方法又各有不同,这关键是看它的表达目的。我们来看大家熟知的《我应该感到自豪才对》这篇课文,苏教版教材把它放到三年级上册。因为这个年龄段的孩子开始形成自我意识,通过这篇课文的学习,让孩子进行自我悦纳教育,明白人各有长处,要为自己感到自豪。教师对此类文体的基本解读如下:

仅仅用这么一篇文章让学生达到悦纳自我的教育目的,肯定难以实现。必须用不同的文章,让学生在同类主题、相同文体的作品中不仅受到自我悦纳教育,同时掌握此类文体基本的写作方法,从而从阅读走向写作,达成语文教育人文性与工具性的真正结合。我们找到了由李希贵带领的团队编写的海量阅读配套主题丛书中的一篇《最棒的还是我自己》,还是以图表方式呈现教师的基本文体解读。

在教学过程中,我们通过对比阅读,让学生发现这两篇童话故事的相同点与不同点。从而真正意义上从阅读中走出去,学会鉴赏。

仅仅达到赏析的程度还是不够,要想达到真正意义上阅读的层级思维,就必须走向创作。于是,我们设计了这样的情境:有一只小鸭子,它终于来到心中向往的梦想小镇——波尔卡农场。但却受到了农场居民的嘲笑,通过一系列的波折,它最终发现最棒的还是自己。如果是小作家你,你会采用什么方法来表达自我欣赏、自我悦纳的主题呢?尝试自己创作一篇童话吧。 学生已经阅读过大量的童话故事,而且熟知各种家禽、家畜的优点与缺点,当学生的知识储备、生活储备完全具备时,创作这样的童话故事对于孩子而言,就不是一种折磨,而是一种愉悦的经历了。学生创作的童话故事的生动性、丰富性完全超越成人的想象。

灰灰刚到村口,就被一大群波尔卡农场的居民围住了。

“看哪,一只灰色的鸭子!”那些猫呀、鸡呀,叽叽喳喳地议论着。

“你有好听的嗓音吗?我看你一身灰灰的羽毛,就不跟你比美了!”大公鸡说。

“我没有!”灰灰一开口,鸭嗓子就出来了。

“啊噢,好难听的声音!”大公鸡笑着说。

“我们有!”一群公鸡“喔喔”地叫起来。

“你能像我这样优雅地走路吗?”小猫踩着猫步,在灰灰的身边晃来晃去。

“我不能!”灰灰走了几步。

“我的天哪,这不是老太太在走路嘛!”猫们扭着屁股走开了。

“你的嘴巴这么扁,我无法想象你是怎么吃饭的!”猪哼哼着。

“你的脚掌这么大,跟扇子一样,难道你用它来扇风么,哈哈哈!你能飞快奔跑,追捕猎物么!”狗“哈哈哈”地笑着。

“我不能!”灰灰回答。

鸭子走路一摇一晃,怎么能追捕猎物呢?

“那你能做什么呢?”波尔卡居民们问小鸭子。

“我也不知道!”小鸭子灰灰老老实实地回答。

“哦!做一只鸭子多没意思呀。”波尔卡农场的居民们叽叽喳喳地议论着,各自散开了。

“我不想做小鸭子了!”小鸭子灰灰大声说。

“那就做一只猪吧!”一只猪过来对它说,“不用找东西吃,有人喂,只要负责长胖就行!”

“怎样才能做一只猪呢?”小鸭子问。

“只要你在心里想,我要当一只猪,我要当一只猪,你就会变成一只豬。波尔卡农场是一个愿望农场,只要是你真正的愿望,就一定能够实现。”那只猪说。

小鸭子灰灰决定当一只猪。

他闭上眼睛,使劲想:我要当一只猪,我要当一只猪,我要当一只猪……

当小鸭子灰灰睁开眼睛,发现自己真的变了:他已经不再是一只灰灰的小鸭子,而是一只白白胖胖的猪。他慢腾腾地向猪圈走去。

怎么这么臭,啊!到处都是猪屎,真脏啊!灰灰连踩脚的地方都没有。这时,主人拎着猪食过来了:“来来来,快吃!明天屠宰场的人就要来了!”

啊!不!不!不!我不要做一只猪,我要做一只大公鸡,我要做一只大公鸡,我要做一只大公鸡……灰灰拼命地对自己说。

波尔卡农场真是个顶呱呱的农场,灰灰真的变成了一只漂亮的大公鸡。它飞身到一群大公鸡里面,“喔喔喔”地大声唱歌。“我们来打架!”还没等灰灰反应过来,一只公鸡就飞扑过来,狠狠地啄了灰灰一口。哎呀,疼死我了……

从学生的创作来看,同类文体同一主题的对比教学,可以让学生真正从读故事中走出来,向赏析与迁移运用迈进。我们的阅读教学,才可以从容应对散文难教的问题,对散文这一文体进行细化与分出小类。王荣生教授在《散文教学教什么》中强调:解决散文难教的问题,对策之二是“分流”,即以读法为纲,细析小类,分化散文。特定文体有其特定的“读法”,相应的文体有其特定的教法,这是对散文进行分流的依据。只有这样,才能有利于我们教师依据不同文类的体式特征进行正确的文本解读,开展合理的教学设计。否则,一千个读者有一千个哈姆雷特式的、仙女散花式的语文教学是无法提升语文教学效率的。

(二)不同主题相同文体探究教学——从“象”到“理”的探究思维

“文学性散文”的言与意,是作者依其独特感觉和知觉的所见所闻,是作者依其独特境遇所生发的所思、所感。而所见、所闻、所思、所感,都是遇到独抒机杼的谋篇、个性化的言语表达、流露心扉的语句以及作者的人生经验,最终融汇在他的语文经验里。鉴赏文学性散文,其要领可以归结为一句话:体味精准的言语表达,分享作者在日常生活中感悟到的人生经验。但在教学日常中,语文教师似乎存在一种念头,希望学生“占有”作者的经验。这突出表现在教师激情四射的号召中:让我们带着安塞的精神走好自己的人生道路。(《安塞腰鼓》)如此等等,学一篇什么课文就想孩子们成为什么样的人或者具有什么样的精神,这是不现实的。因为我们不能够占有作者的人生经验。换言之,我们不可能“具有”与作者等同的经验,无论是阅读之前、阅读之中还是阅读之后。作者的人生经验,是通过精准的言语来表达,也存活于这些言语中,唯有通过对言语的体味,我们才能把握作者的独特经验,才能感受、体认、分享散文所传达的丰富而细腻的人生经验。

理解这一点,我们在解读教材时,就可以从“象”走向“理”。即从课文写的是什么走向课文是怎么写的,为什么这么写。如何从“象”走向“理”呢?以苏教版十一册教材写入课文与写人习作为例。

首先看苏教版第十一册写人的作文及目标

与这一内容与目标相匹配的单元在十一册共有2个单元——第二单元与第六单元,根据目标,我们在确立单元教学重点时就着重围绕如何表现人物特点及文本侧重于表现人物特点的方法上了。

以下是我们的一级文本解读:

我们抓住文体的特点深入解读。

这个单元是以写人为主的,作为本体性知识,教师教学的侧重点就应该是作者是如何写出人物特点的,当然写人物的方法很多,如动作、语言、心理描写、环境烘托等等。但每一个单元都要有一个侧重点,教师们有的放矢,孩子们也切切实实地通过一个单元的学习,掌握了一种写作的技巧、表达的方法,这样才能在语文课堂上有所得。当我们教完这两个单元后,因为目标清楚,又指向于如何表现人物特点,尤其是如何收集与整理名人素材、表现名人特点的方法上,所以根据地方特点,我们写的是华罗庚。首先根据学到的方法来收集素材,再使用文本的一些典型方法来表现素材。

苏教版六年级上册第二单元与第六单元这一系列写名人的文章可以看作是主题并不太相同,有的是表现名人爱国的,有的是表现名人坚强的,他们所选择的素材也各不相同。如果从“理”的角度去分析,就能明白在特定时空的背景下,这些素材能更好地反映名人的特点。同时,这些文章中,素材的呈现方式又各不相同或者又有相同之处。

学生已经有了足够的方法,又通过网络拥有大量的素材,所以这样的作文对学生而言就毫无难点,教师轻松地完成了教学的目标,学生也学会了表达,并能运用方法轻松表达了。学生在揣摩“这一篇”或者“那一篇”作者独有的文字表达方式中,去体味作者的情感。这样,才能让语文姓“语”,让阅读教学充满浓浓的“语文”味,才能为学生习得语言搭建平台、搭建阶梯,让阅读教学真正为写作服务,阅读教学才会真正从“象”走向“理”。

(三)不同文体相同表达方式的归纳教学——从“篇章”走向“群组”

我们知道,目前教材还是以主题为单元进行编写的,一个单元里可能涵盖多个文体,也许这多个文体还与单元习作不成体系。因为苏教版的作文教学与阅读教学是两条独立的线,各成体系。有时候是可以在一个单元中找到共同的文体特征,但更多的时候找不到,那又该如何。以苏教版四年级下册第一单元习作为例,这个单元的作文要求是向同学推荐一处春游的地方。自然要写春之景,而我们在实际的教学中发现,写春天的色彩是一大难点,学生能够表达的方法很少。无非是“红的像火,粉的似霞”等。而第一单元的编排体系并没有以写作为目的进行编排:第一篇是讲植树的好处,第二篇是讲与春天有关的人一竺可桢,第三篇是讲春天的小动物——燕子,第四篇是两首写春天的古诗。像这样不为作文教学安排的体系是非常多的,怎样才能完成自己的教学目标,让学生学会观察、学会表达,并且爱上春天呢?这时候就需要教师既看见单篇,又看见群组,要具有课程开发的意识,学会以学生的实际言语表达困难为基础,以整套教材为依托,进行言语表达方式的习得与践行。

我们根据学生不会描写春天的色彩这一难点,自读整个苏教版教材,从不同的文體中寻找以色彩表达为主题的课程开发。

四下第一篇作文关于春天色彩的方法指导,我们做了如下分析:

当学生有了这样的知识储备与观察方法,再去观察生活中的色彩,用儿童的目光去表现生活中的美,怎能不精彩纷呈呢!你看他们写小草:竹林的空地上,长满了各种绿色的草:翠绿、草绿、水绿、墨绿、苹果绿……也许在画家的调色盘中也难以寻到这众多的绿啊!你看他们写樱花:说它粉红吧,又透出点儿白。在阳光的照耀下,你只看见深深浅浅的红、明明暗暗的红、浓浓烈烈的红……我的心柔软着、颤动着……

以此类推,无论是写色彩,还是写形状,无论是写植物还是写动物,我们都可以从语文教材中找到绝好的例子,从言语习得的角度重新开发出一套指向于写作的教材来,也为日常的阅读教学指明了方向。

当我们回到文体的原点,才发现多了一双眼睛去读作者,去读文章;当我们回到文体的原点,会发现阅读与写作是如此契合。当然,散文教学仍所处困境,也就是中小学语文教师几乎每天都要遭遇的困境。在此,也呼吁文学、文章学、语言学专家伸出援助之手。如果多个学科专家协同作战,加上我们一线的语文教育工作者,相信不久的将来,语文教学难关终会被攻破。

拾遗录

科学老师西蒙捧着一个半透明的大盒子走进了教室,凑近一看,盒子里整齐地摆放着许多标注了号码的鸡蛋。接上电源,黄色的盖子上显示着温度和湿度。原来这是本学期西蒙老师开展的STEAM项目校本活动——孵化小鸡、守护生命。

孩子们立即围在孵化器的旁边,叽叽喳喳,兴奋极了。生活是习作的源泉,这是多好的习作资源啊。刚学完的四上第二单元观察与发现指出“有序连续地观察,生动形象地叙述”的写作方法,参与这个活动并与习作整合,就是道尔顿倡导的T质课堂的延伸和重塑。于是整个四年级语文组、科学组、音乐组、美术组开展了跨学科合作、整合,设计了系列课程。

语文课上,对教室里的不速之客,引导孩子们谈感受。兴奋、激动、期待……珍视每一个孩子的独特感受是习作成功的奥秘。是呀,我们一起守护,用文字记录,最终完成一本《鸡宝宝成长日记》,怎么样?孩子们开心极了,一颗颗玲珑的文心被打开。

第一周的鸡宝宝观察日记,我侧重指导孩子从不同角度选材,写好“第一次”。有的孩子写的是与蛋宝宝的第一次见面,激动的样子;有的孩子写的是七天照蛋时神秘的红血丝,期待又激动的心情;还有的孩子结合科学老师关于受精蛋和非受精蛋的指導,写出了孵化器里的对话……

出壳日,守着第一只即将破壳而出的小鸡,我拍了珍贵的出壳短视频发到班级群里。

第二天,引导孩子们按顺序观察新出生的鸡宝宝的样子、神态、动作,再观察已经裂缝破壳的鸡蛋,用眼睛看,用耳朵听……国庆假期前,孵化过程结束,大部分孩子都领到了属于自己的鸡宝宝。他们自己设计、建造鸡窝,用心呵护、养育鸡宝宝。

第三周的习作指导,我侧重引导落笔在互动、陪伴上,写出情趣。孩子们会把带小鸡的照片、视频发到群里,互相激发,互相促进。升级为“鸡妈妈”“鸡爸爸”的孩子们更有创意,甚至望“鸡”成风,带着小鸡学《论语》、学滑梯。这些富有情趣的瞬间,鼓励他们用文字记录下来,习作就越写越有温度了。

鸡宝宝的成长过程并不是一帆风顺的,有不少鸡宝宝夭折了。为此,我们召开了一次生命教育的主题班会,与早夭的鸡宝宝做集体告别、默哀,用这样的仪式让孩子们认识到每个生命的可贵,珍爱生命、敬畏生命的感受油然而生。最后,引导大家用第一人称写一写,用鸡宝宝的视角观察周围,让鸡宝宝开口说话,让他们体会到小鸡短暂的一生也是美好而值得回味的。

科学课上探究学习鸡宝宝的孵化、饲养;美术课上描绘可爱的鸡宝宝;语文课上情趣互生,写鸡宝宝成长记……由STEAM项目走向全科育人,整合资源,习作课堂内涵丰富,外延开放。

……

(节选自《T质课堂,习作助力成长——道尔顿特质课堂二三事》,作者谢玉琴,浙江省温州道尔顿小学)