盖碗茶具流变

袁艺珂

(景德镇陶瓷大学,江西 景德镇 333403)

1 盖碗的概念

在中国茶具历史中,盖碗茶具是一类非常年轻并且至今被广泛使用的茶具。但或许正是因其普遍性,对盖碗茶具的研究比其他类型茶具研究滞后。对其定义众说纷纭,存在疑问。

1.1 盖碗茶具

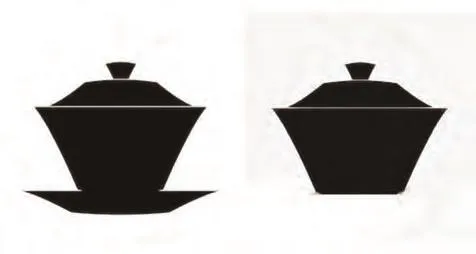

我们日常见到的盖碗一般有两种形制(如图1)。一种是在《中国茶叶大辞典》中的定义为:盖碗,饮具。多见瓷质。上配盖下配茶托,茶托隔热便于持饮[1。]这是一类由碗、盖、托三件组成的盖碗,是现代茶馆中最常见的标志性盖碗茶具,被茶人们称为“三才碗”。另一种是在《中国古陶瓷图典》中的说法是:盖碗,带盖的小碗,茶具,流行于清[2。]此类盖碗由碗和盖两件组成,近年来的茶文化复古潮流中,越来越多见。

从形制和功能的角度定义,盖碗茶具需满足如下要求:

口径及通高在10cm左右,容量在200ml左右;

有碗、盖两部分组成的盖碗和碗、盖、托三件组成的盖碗两式;

在茶事活动中满足人们冲泡、品饮茶的功能需求。

图1 日用盖碗茶具的两种形式

郭丹英在《盖碗》一文中提到一类也由碗和盖组成的“盖碗茶具”,言说在宋代尚点茶法的背景下,“盖碗”大量用于当时末茶粉的存放,成为专用茶具。目前可从宋代各大窑口,如定窑、越窑、景德镇窑、龙泉窑、耀州窑等生产的同类器和刘松年《撵茶图》(如图2)中描绘的盖碗图画上,得到印证。同时期各窑口生产的此类盖碗,在称谓上,盖碗、盖缸、盖钵、盖盅多种名称混用;在造型上虽与我们定义的盖碗茶具有相似之处,但口沿与盖的结合处处理为子母口,不适宜作饮具。同时文献资料上也尚未找到相关记载,故从使用功能角度推测其与我们定义和使用的盖碗茶具是不同的。

图2 宋 刘松年 撵茶图(局部) 台北故宫博物院藏

图3 东汉 刻花多孔带盖陶簋,高21cm、口径30cm、底径15cm,广西壮族自治区博物馆藏

1.2 食器或储物器盖碗

铁源先生在《民国瓷器鉴定:胎釉彩绘器型》中说:盖碗,民国时传统碗式,……大者尺寸在25cm左右,小者在15cm左右,均为汤碗,而饮茶所用盖碗不在此列[3]。这与英语中的Tureen相同,是指盛汤或蔬菜用的有盖盘(a large dish with a lid, used for serving soup or vegetables)。应是归属食器或储物器一类。在各地博物馆中也可见被写作合碗、盖碗、盖钵等多种名称。碗上加盖的器物组合,汉代就有(如图3)。之后历朝历代皆有食器或储物器盖碗,造型和功能与盖罐甚至锅釜有重叠。这类器物也称“盖碗”。与我们日常使用和提及的“盖碗”茶具,造型上有相似之处,装饰和材料无明显区别,但尺寸和用途上区分就很明显了。

2 盖碗茶具流变

图4 清 康熙 豆青釉地五彩花果纹盖碗,高8.2cm、口径11.8cm、足径4.3cm,故宫博物院藏

盖碗茶具,无论是加上盖还是添了托,从功能和形制的角度出发,重点还是在一个“碗”。可以分为四个阶段进行阐述:清代康熙年间创制碗、盖结合两件式盖碗茶具;在同治年官样中定名并形成定式;后至民国创新碗、盖、托结合的三件式;如今形制在传统中延续、功能有新发展。

2.1 首创——清代康熙年碗、盖结合二件式

从形制上看,清康熙前被称作盖碗的器物,与盖碗茶具定义并不相符;从功能上看,唐煮、宋点、元过渡、明瀹饮的茶法变化,使得明代壶泡盏饮的茶具组合成为主流。而盖碗茶具便是在瀹饮法持续发展至清代,在饮具茶碗、茶盏功能基础上的延续。

终于在清康熙年创制用于泡饮的碗、盖二件式盖碗茶具。田自秉先生在《中国工艺美术史》中写道:“康熙时期陶瓷造型,有的沿用旧式;有的加以改造发展为新品种;有的富有独创性。如碗,早期有敞口碗、直口碗。中期多折腰碗。晚期创造了有盖碗,是专供饮茶用的。[4]”清代康熙年间创制盖碗,但当时的官方称呼是否为盖碗待考。如图4所示的这件康熙年间的盖碗茶具:敞口,深腹,圈足,盖呈浅碗形,圈形钮,碗外底与盖顶均有青花楷书“大清康熙年制”六字三行楷书款。此为康熙时期具有代表性的一款典型器,以后各朝在这此基础上有所调整,均有烧制(如图5)。

在茶碗上加盖的创新设计,优化了单独碗、盏、杯的品饮功能。防尘保温之外;捏拿碗盖于碗中轻重刮拨,调节茶汤浓淡;饮茶时不揭盖,将其微调成半张半合之态,茶汤徐徐入口,碗内茶叶阻于盖沿处,同时盖径小于碗径,盖入碗内,品饮倾斜时也免于滑落;碗盖起落之间,茶汤若隐若现,相较无盖碗盏一览无余,更添属于国人的一份起承转合之韵律。

2.2 经典——清代同治年的官样定式

康熙乾隆年间的盖碗茶具资料十分丰富,尤其是乾隆年间实物资料数量可观之于,材料和装饰也推陈出新,精美绝伦。今日博物馆等资料整理中,将其命名为“盖碗”,但此名称尚未找到官方明确记载。“在乾隆《记事档》载,乾隆十八年十一月二十五日,因皇帝比较欣赏唐英奉旨烧成的御制诗文三清茶盅,遂令‘首领张玉传旨:照烧过御制诗茶吊样款再烧造八对。要红花红字白地茶吊四对,青花青字白地茶吊四对。[5]”可知现今被称作三清盖碗的此类器物,在当时的官方名称为“茶吊” (如图6)。

图5 清朝历代盖碗茶具 故宫博物院藏

图6 清 乾隆 红彩诗句里三友碗、青花题诗盖碗,故宫博物院藏

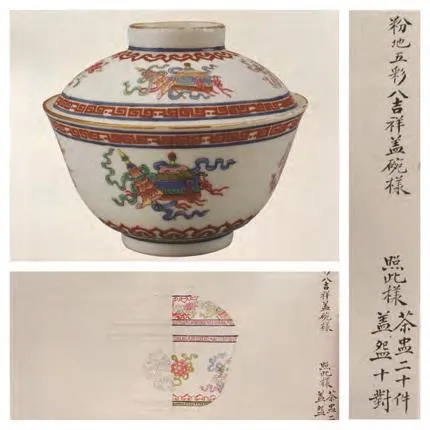

图7 清 同治 粉彩八宝纹盖碗、官样画样图纸及实物, 故宫博物院藏

图8 民国 官盖(《民国日用瓷器》)

后在同治时期,故宫清代制瓷官样图稿里有写明“粉地五彩八吉祥盖碗样”、“照此样盖碗十对茶盅二十件”字样(如图7)的,“由内府或太常寺颁发的,御窑厂烧造瓷器时当作蓝本的式样,……的御窑厂制瓷官样[6]”。这种宫廷画师绘制,按统治者喜好制定,并由内务府发往江西景德镇御窑厂的官样画稿,可视作以文字与图像对应方式明确了“盖碗”官方名称和形制之证。于是盖碗茶具在清宫官样中形成定式。

图9 民国 青花粉彩带托盖碗,高9.3cm、口径10.3cm,台北故宫博物院藏

图10 现代 景德镇盖碗茶具 自摄

这一时期以同治大婚用瓷、大雅斋用瓷、慈禧太后万寿庆典用瓷为代表的盖碗茶具美则美矣,造型和装饰僵化,功能较前代并无优化。当权者偏好的主导控制,在规范产品样式和提高产品质量的同时,也不可避免的成为生产者和“设计师”们在创新上的阻碍。直到民国时期,时局变化,才有了新的发展。

2.3 新生——民国碗、盖、托三件式

民国时期,在清代传统盖碗茶具继续生产的同时,推陈出新制作出的独具特色的官盖,或可视作盖碗茶具的形制上的新品种。这是一类“有盖的茶碗(如图8),……民国10年前较为流行,且多为官府及富贵人家饮茶所用,故有官盖之谓……古今人多称之为盖缸,误以为是盛物之器。[7]”

后在民国十年前后,创制一类被称作“饭贝”,的由盖、碗、托三件组成的盖碗茶具。是“民国10年前后景德镇创烧,称之为三头饭贝,为饮茶用具,民国时期极为畅销,……清代虽有盖碗,但无此三件器。上层社会饮茶多用官盖,民间则为渣胎碗。[8]” 也就是说在民国时期,我们现在称作的盖碗的器物,实则名为“饭贝”。

形制的新发展主要体现在:盖、碗组合基础上,碗托加入,形成固定的三件结构。功能同从古至今的盏托作用一样,故使得三件式盖碗相比两件式盖碗,更添了防烫便于端拿,茶汤溢出有所承接的优势。

这类盖碗茶具(饭贝器)“因碗的造型不同分为庄饭贝、斗饭贝、马蹄饭贝、石榴饭贝等[9]”。其中以马蹄型碗为原型创烧的马蹄饭贝(如图9),最具代表性和影响力。也是如今被茶人们称作“三才碗”、在西北回族地区被叫做“三泡台”,乃至在公共图标中用作茶馆地标符号的三件式盖碗茶具。在现代成都、北京等地的老茶馆里,依旧使用此类器。

2.4 功能创新——现代盖碗

材料多样且装饰丰富的盖碗茶具,适应着现代茶事活动需求,依然活跃在茶空间中。工艺及装饰保留优秀传统技艺的同时与时俱进,形制上并无明显突破,依旧是传统的气质。功能上的新发展,使其渐渐成为适应各类茶事活动需求的不可或缺的一类茶具(如图10)。

现代盖碗茶具,在原有的冲泡品饮相结合的功能基础上,延伸出一种将盖碗冲泡功能保留,品饮功能转移到茶杯茶碗的方式。也就是说,盖碗在茶席中与茶壶具有了同样的冲泡功能。仅用于冲泡茶叶的盖碗相比用于泡饮的盖碗,在形制上并无明显变化,但细微之处,口沿的撇口处理更为锋利,保证出汤顺畅收水利落;容量相对偏小(基本在200ml以下),保证盖碗尺寸适宜单手拿捏等。

在走访四川、广东、北京等地的茶叶销售点和批发市场时,销售茶叶的店里在为顾客开汤时几乎都是选用盖碗茶具为顾客进行冲泡。询问茶人得到的回答,归纳大意也就相对茶壶冲泡,壶盖闭合后隔离外界的“壶天”之境,盖碗茶具端的是平易近人的碗中之茶的“一览无余”。确实,虽然也有文人赋予“天、地、人三才合一”的气场,但碗盖起落自如和碗托任君拿捏,衬出的核心之碗的气质,是亲“人”的张力。

3 结语

盖碗茶具的出现与饮茶习俗的变化发展密不可分,是在中国古代茶具积淀之上形成的,符合中国茶事美学与实用的茶具。如今,仍以其独特的人文属性及灵活可变的功能形制,在现代茶事活动中成为不可或缺的一类茶具。在茶文化大发展的时代背景下进行概念厘清及发展梳理,具有非常重要的现实意义。