基于InVEST模型的东北地区土地利用变化对生境的影响研究

杨志鹏, 许嘉巍, 冯兴华, 郭蒙, 靳英华, 高雪娇

基于InVEST模型的东北地区土地利用变化对生境的影响研究

杨志鹏, 许嘉巍*, 冯兴华, 郭蒙, 靳英华, 高雪娇

东北师范大学地理科学学院, 长春 130024

生境质量是区域生态文明建设的重要内容之一。以东北地区为研究区, 基于2005、2010、2015年三期的土地利用数据, 对土地利用演变视角下的生境变化进行分析。结果表明: (1)2005—2015年, 耕地和建设用地分别增加0.77%和7.51%, 林地和草地分别减少0.30%和0.25%, 耕地有64.41%转入面积来自林地和草地, 建设用地有85.21%转入面积来自耕地和草地, 后五年的地类转移程度大于前五年; (2)将生境质量由高到底划分为优等、良好、中等、较差和差5个等级, 优等的生境质量面积减少0.93%, 差等的生境质量面积增加1.34%, 区域生境质量总体呈下降趋势, 且2010—2015年的生境质量下降幅度大于2005—2010年的生境质量下降幅度; (3)生境质量高低与土地利用类型空间布局的相关性明显, 研究区边缘半环状地带的主要土地利用类型是林地和草地, 生境质量较高, 中部和东北部地区耕地与建设用地集中, 生境质量较低; (4)城市周边和水域附近的生境退化度较高, 建设用地扩张和水域保护应引起重视。

土地利用变化; 生境质量; InVEST模型; 东北地区

1 前言

近年来, 人们对生态环境的重视程度不断提高, 生态环境的保护被划为生态文明建设的重要内容, 生境质量的高低是衡量生态环境好坏的重要指标。生境质量是指生态系统提供适宜个体与种群持续发展生存条件的能力[1], 可以在一定程度上反映出区域的生物多样性[2], 与区域内的土地利用变化有着密切关系。土地利用变化蕴含了大量的人类活动信息[3], 反映区域内土地资源的特点和优劣势, 影响着生境斑块之间的物质流、能量流过程, 进而改变区域生境分布格局和功能[4]。不同土地利用类型反映着人类对土地的利用强度, 生境质量的高低与人类对土地的利用强度呈负相关, 土地利用强度增大, 生境质量随之衰退[5–6]。由于自然条件的变化和人类活动的影响, 土地利用格局也发生着剧烈的变化[7], 进而会影响到区域的生境质量。基于土地利用变化对生境质量评价, 可以看出区域内土地的利用方式和利用程度是否合理, 生态环境的变化有何趋势, 对区域内生态文明建设和土地的可持续利用具有重要意义。许多数字模型可应用在生境质量的评价上面, 如IDRISI软件中生物多样性评价模块、生境适宜性模型HIS、InVEST模型等[8]。其中, InVEST模型具有空间分析能力强、评价结果精确度高、投入成本低等特点[9], 在生境质量评价方面得到了较多的应用, 所得结果更能准确的反映实际生态环境状况。

近年来, 国内外许多学者基于InVEST模型对生境质量进行了评价, 研究了土地利用空间格局对生境质量的影响。Mdk等研究了加纳和科特迪瓦不同时期内两个国家基于土地利用变化的生境质量变化, 阐述了这两个国家生境质量的总体概况[10]; 吴健生等利用InVEST模型分析了京津冀地区2000—2010年土地利用变化引起的生境质量的时空演变, 得到京津翼地区生境质量高低分布状况, 分析了区域生境质量退化的原因[11]; 刘智方等以福建省为研究区, 利用InVEST模型分析土地利用变化引起的生境质量的时空变化, 并且结合社会经济数据深入阐述了福建省生境质量变化的原因[12]。现有研究主要集中在建设用地扩张与区域生境质量之间的相互关系, 研究区域多为沿海地区或城市群系统; 而缺乏对国家生态屏障区多重土地利用类型变化下的生境质量总体考量与空间差异性比较。研究选择林地和草地集中且对生态环境有重要影响、建设用地不断扩张的东北地区作为研究对象, 可兼顾各种土地利用类型转换对区域生境质量影响进行时空维度分析。

东北地区是我国重要的生态屏障区, 区内土地利用类型丰富, 林地、草地所占比重较大, 二者对生态屏障区生物多样性、水源涵养等生态功能提升具有至关重要的作用。同时, 东北地区作为老工业基地, 近年来, 其经济经历了发展、衰落到振兴的一个过程, 工矿业及城镇化都得到发展, 土地利用格局发生了不同程度的变化[13]。2005—2015年间, 东北地区林地和草地面积呈减少趋势, 分别减少了0.30%和0.25%; 耕地面积不断增加, 增幅为0.77%; 建设用地迅速扩张, 增幅达8.56%。各地类面积的变化以及相互间的转换, 使得生境状况也发生着显著变化。本研究从土地利用格局演变视角对东北地区的生境质量变化进行深入分析, 以期为东北地区土地的合理利用和生境质量的保护提供参考意见。

2 研究区概况

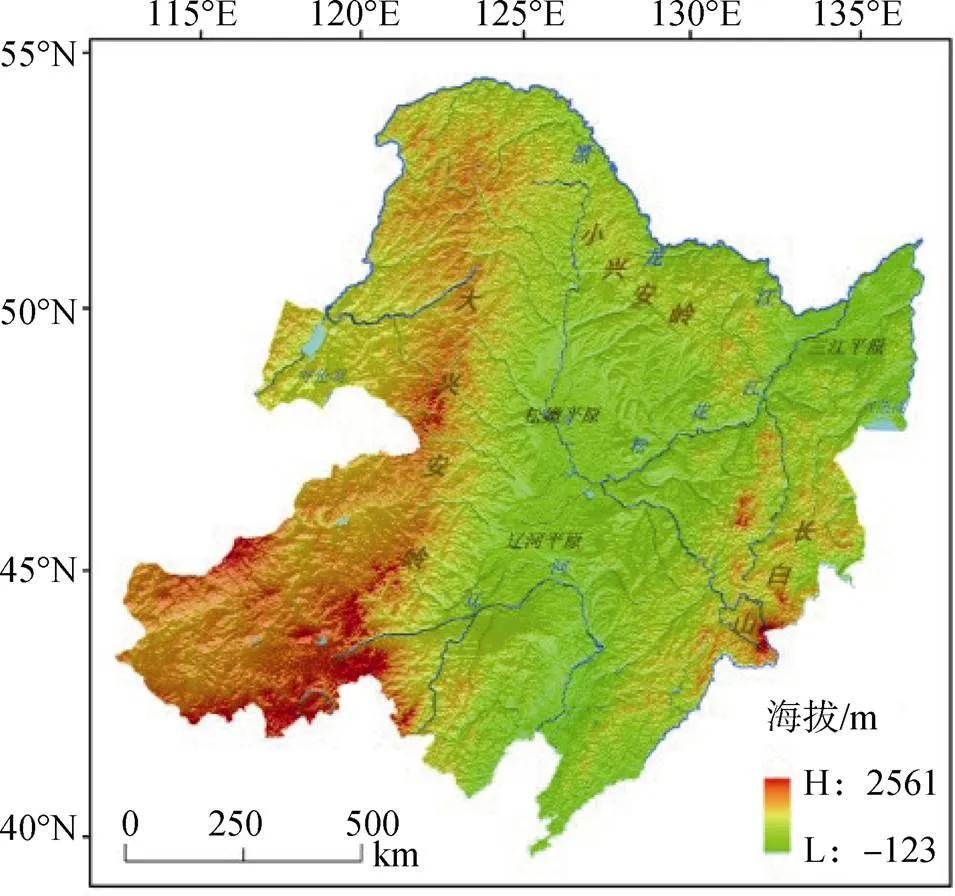

东北地区位于中国的东北部(115°E—135°E, 38°N—56°N), 是我国边疆地区完整的自然地理单元, 在行政范围内包括辽宁、吉林、黑龙江三省和内蒙古蒙东地区的五盟市, 即赤峰市、通辽市、呼伦贝尔市、兴安盟和锡林郭勒盟。东北地区幅员辽阔, 占地约152万平方千米, 总人口数超过2亿。东北地区自南向北跨暖温带、中温带和寒温带, 自西向东从湿润区、半湿润区过渡到半干旱区, 气候类型属于温带季风性气候, 四季分明, 夏季温热多雨, 冬季寒冷干燥。东北地区地形地貌多样, 北部有大兴安岭和小兴安岭山脉, 东部有长白山山脉, 中部分布有松嫩平原和辽河平原, 西部则分布有呼伦贝尔草原。另外, 辽河、黑龙江、松花江等江河贯穿于东北大地。

3 数据来源与研究方法

3.1 数据来源与处理

本研究土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学中心, 选取的是2005, 2010, 2015年1:10万的土地利用数据, 数据分辨率为1 km×1 km。用ArcGIS软件加载土地利用数据, 对属性表中的数据进行分类汇总, 将三级地类汇总为二级地类, 建立土地利用二级分类体系。通过ArcGIS软件进一步对土地利用矢量数据进行重分类, 提取出耕地、城镇用地、农村居民点用地、工矿用地的矢量数据作为InVEST模型影响生境质量的威胁源。

图1 东北地区概况图

3.2 研究方法

随着社会经济的快速发展, 东北地区土地利用格局在2005—2015年间发生了巨大变化, 通过ArcGIS软件分析2005—2010年、2010—2015年间的土地利用格局变化。通过InVEST模型分别分析东北地区2005年、2010年、2015年的生境质量状况。将土地利用格局变化的结果与生境质量状况的结果进行分析, 研究二者之间的相关关系。

3.2.1 土地利用类型转移网络

运用ArcGIS软件中的空间叠置功能, 分别对东北地区2005年与2010年、2010年与2015年的各土地利用类型的交互情况进行处理, 得到土地利用类型转移矩阵。同时, 引入“土地利用转移流”指标, 对各土地利用类型的“转出流”、“转入流”进行测算, 并借助社会网络分析工具Ucinet软件对其进行可视化, 理清东北地区各类用地的转移交互方向和数量[14]。

式中,L为土地利用转移流;L为转出流;L为转入流;L为土地转移流净值, 其值为正时, 表示净流入, 其值为负时, 则表示净流出。

3.2.2 生境质量模型

InVEST (Integrated Valua-tion of Environ-mental Services and Tradeoffs)模型是由美国斯坦福大学、世界自然基金会(World Wildlife Fund)和大自然保护协会(Nature Conser-vancy)共同开发, 从生物多样性的角度对生境质量进行量化评估[15–17](。该模型数据需求量相对较少, 计算结果可视性较强, 具有很强的空间分析能力[18–19]。InVEST 模型中的生境质量模块(Habitat Quality model)将土地利用/覆盖图与威胁源建立联系, 根据不同生境对威胁源的响应程度, 评估不同景观格局下的生境分布和退化情况, 计算得到的生境质量和稀缺程度可以反映该区域的生物多样性[20], 进而可以看出土地利用格局变化对生境质量的影响。

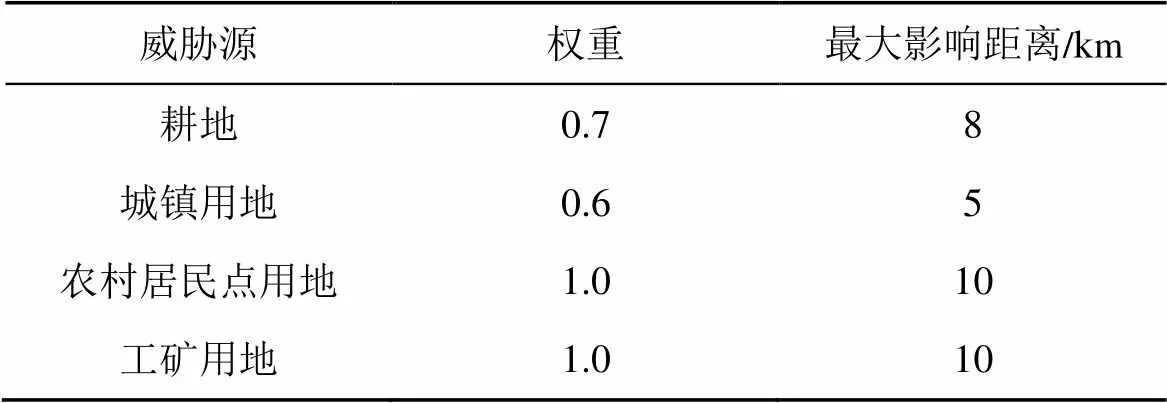

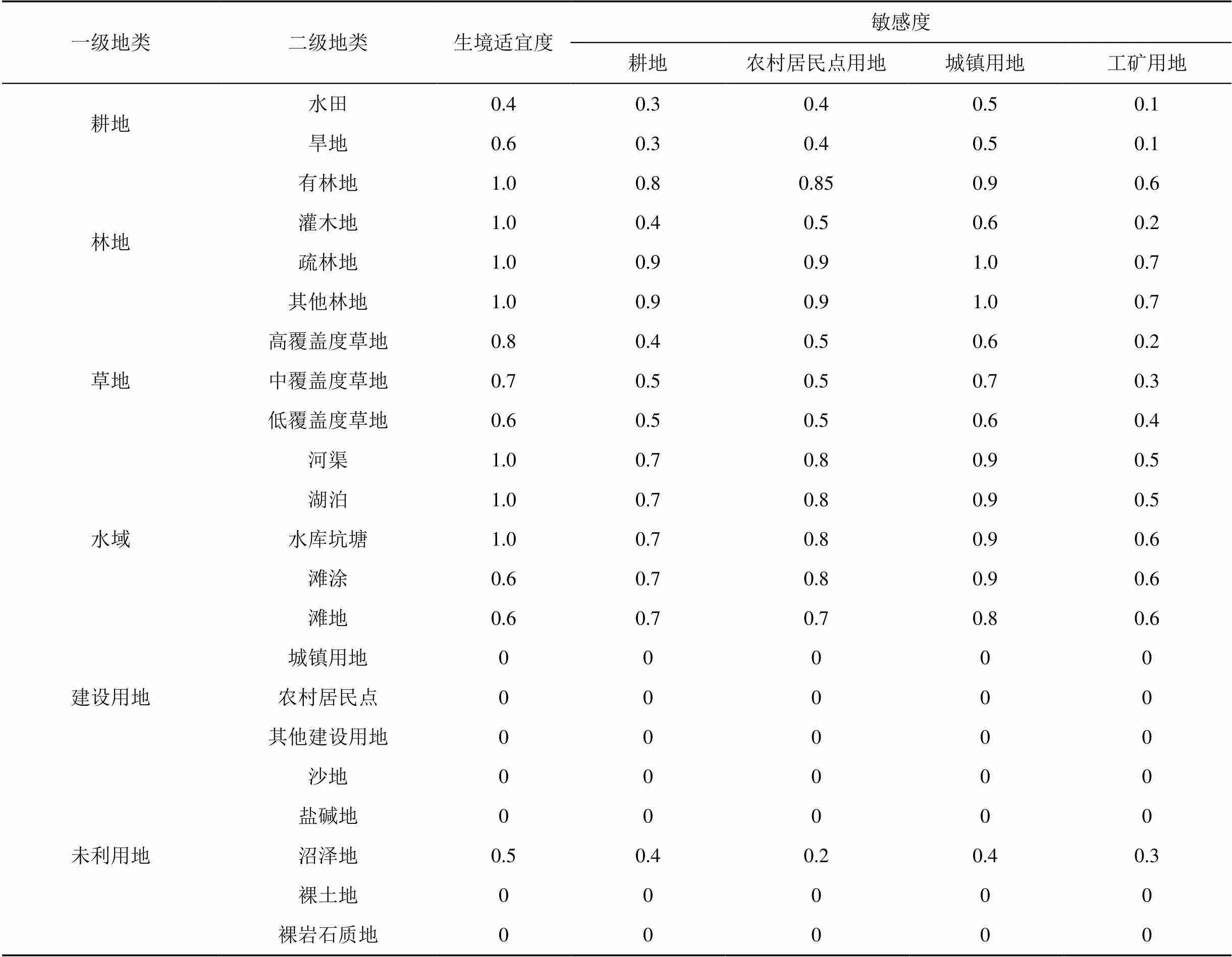

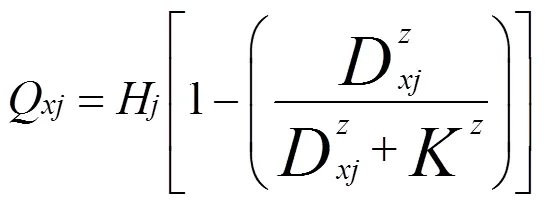

生境质量的分析是运用InVEST模型中的生境质量模块进行的。这种分析方法的主要思路是不同的土地利用类型可能作为威胁源破坏生境质量, 将生境质量与威胁源建立联系, 研究威胁源对生境质量的影响。基于威胁-暴露原理可知, 生境质量不仅与威胁源及其影响距离密切相关, 还与区域土地利用强度呈现出明显的相关性。我们选取相应的土地利用类型作为威胁源, 不同的威胁源有不同的影响权重以及最大影响范围。本研究参照肖明[21], 吴健生等[11], 陈妍等[22]的研究并结合现有数据及实地情况选取耕地、城镇用地、农村居民点用地和工矿用地作为威胁源, 并参考模型推荐的数值[23]以及考虑实地情况对这四类威胁源的影响权重和最大影响距离进行赋值(表1)。

此外, 每种土地利用类型作为生境类型还与自身的生境适宜度和其对威胁源的敏感性有关。生境类型的适宜度越高, 其生境质量表现越优越。生境类型对威胁源的敏感性越强, 其抗干扰能力越低, 生境质量也会越差。通过参考模型的推荐值, 综合相关文献[24–26](Nelson E., 2009; 余新晓等, 2012; 白杨等, 2013)和相关专家的意见, 确定生境类型的生境适宜度和其对威胁源的敏感性(表2)。

表1 威胁源的权重和最大影响距离

表2 不同土地利用类型生境适宜度及其对各威胁源的敏感度

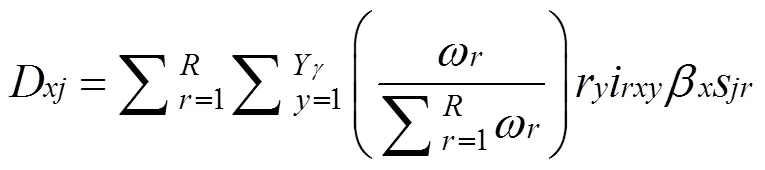

通过计算威胁源对生境的负面影响, 可以得到生境退化度, 将生境的退化度与生境的适宜情况进行综合计算, 得到生境质量的高低。生境质量的衡量包含4个要素: 各威胁的相对影响、各生境对各威胁因子的相对敏感性、生境与威胁源距离及土地受合法保护的水平。生境对威胁因子的敏感度越高, 该因子对生境退化的影响越大, 假定栅格 x处的用地或生境类型为j, 则该点的生境退化度(Dxj)可表示为:

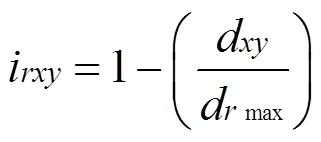

式中,为威胁因子,为威胁因子总量,为威胁因子栅格图层中的单个栅格,Y为威胁因子图层中的栅格总和,W为归一化威胁权重,r用于判断栅格是否为威胁因子的来源地,i为生境与威胁因子之间的距离函数,表示在社会、法律等保护状态下威胁源到栅格的可达性水平,S表示土地覆被类型对于威胁因子的敏感性, 则处土地覆被类型的生境质量(Q)为:

式中,H为地类的生境适宜度,为半饱和常数, 通常取0.5。

4 结果与分析

4.1 土地利用变化分析

4.1.1 土地利用格局演变分析

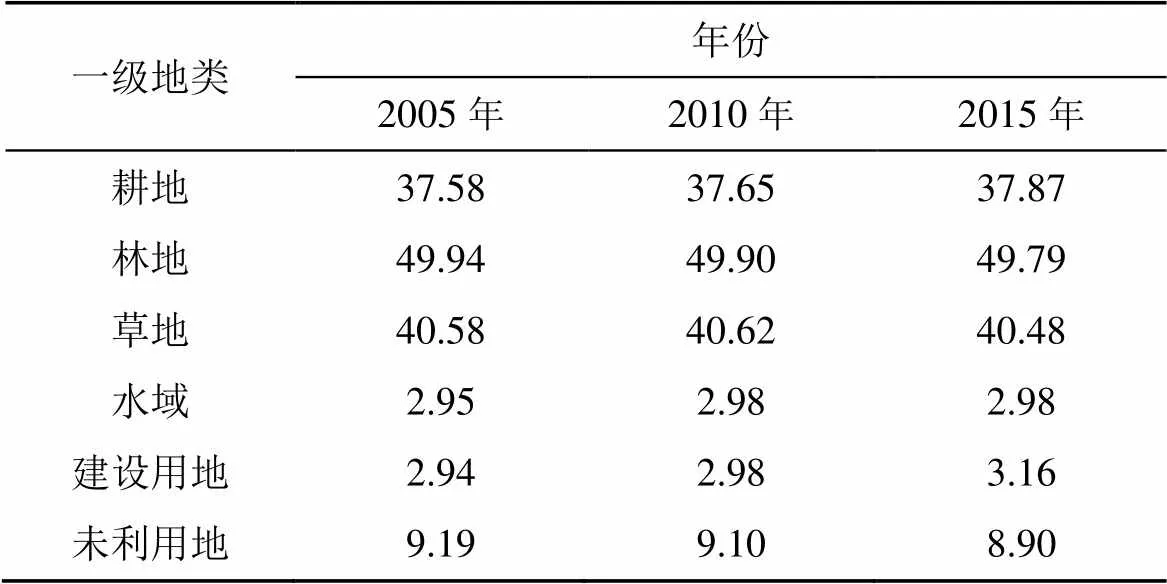

东北地区耕地面积呈连续递增趋势, 2010—2015年间的耕地面积增加幅度大于2005—2010年间的增幅, 说明东北地区的耕地得到不断地开垦。有研究表明, 东北地区气温呈增加趋势, 使水田得到大面积开发[27]。林地面积不断减少, 林地的减少集中分布在大、小兴安岭林区, 这与林业职工和部分外地人员伐林种地有关[27]。草地面积先增加后减少, 并且前五年增加幅度远远小于后五年的减少幅度, 整体呈减少趋势。种植业短期内收益较高的利益驱动使得大量草地被开垦为耕地, 造成草地的减少。建设用地呈连续递增趋势, 前五年增幅小于后五年增幅。建设用地的增加与城市扩张有密不可分的关系, 后五年的城市扩张进程大于前五年。未利用地面积不断减少, 很多未利用地被开垦为耕地(表3)。

表3 2005—2015年东北地区各土地利用类型面积(万km2)

4.1.2 土地利用类型转移变化分析

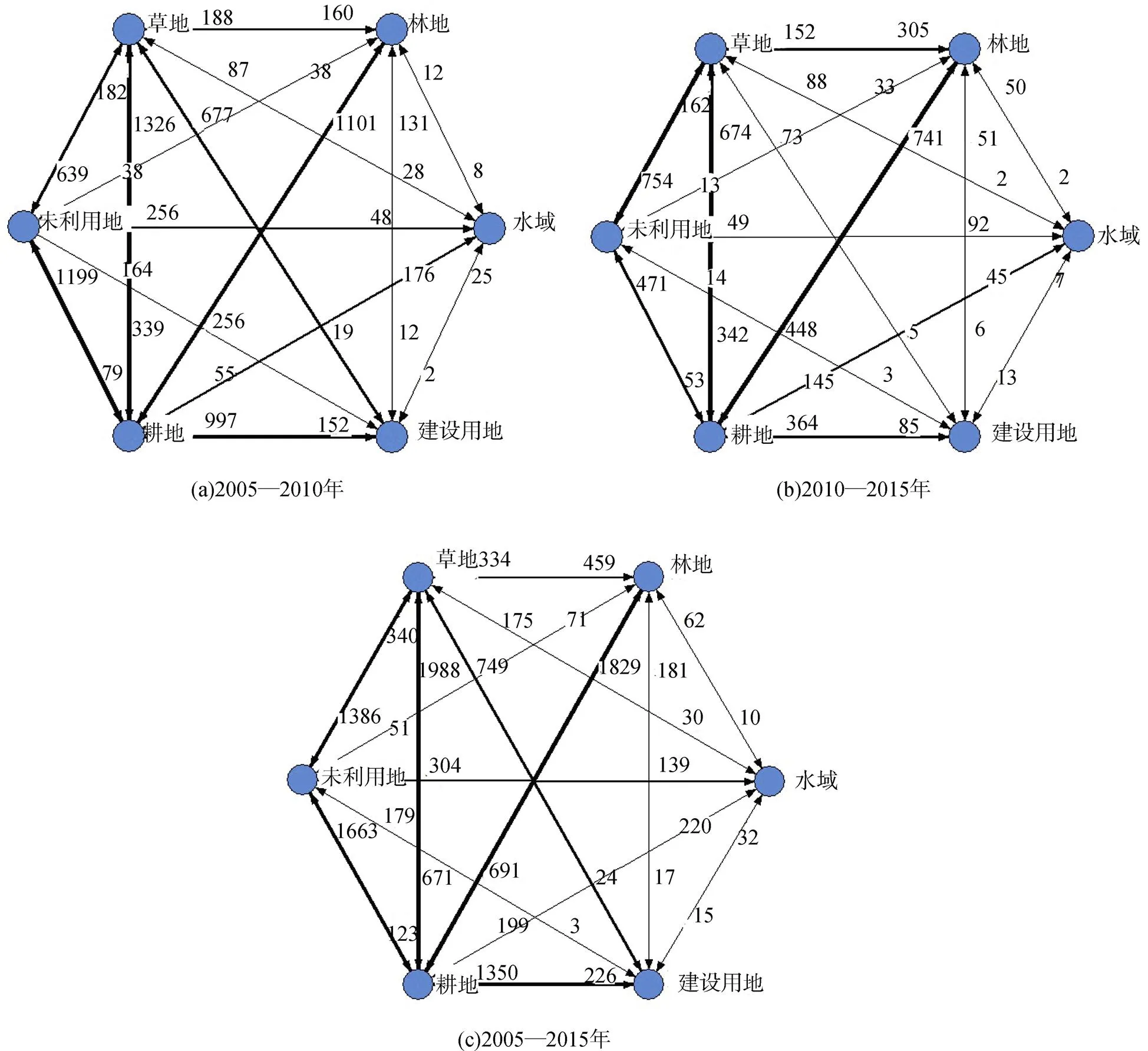

土地利用转移网络可以直观具体地表明土地利用类型间的相互转换情况, 有助于揭示一段时期内土地利用类型的转移方向和空间演化进程。本文对东北地区2005年、2010年和2015年的土地利用数据进行处理后, 得到土地利用转移网络图(图2)。

图2 不同时期东北地区土地利用转移网络(km2)

图2(a)显示, 2005—2010年间, 东北地区转出最多的土地利用类型是耕地, 主要转向了林地、建设用地和草地, 耕地的转出受到退耕还林还草以及城市建设用地快速扩张的影响; 转出面积次之的土地利用类型是未利用地, 主要转向了草地和耕地; 林地和草地主要转向了耕地, 说明林地和草地被开垦为耕地的现象较为严重。同时, 转入最多的土地利用类型是耕地, 与东北地区耕地的增长现状相吻合; 建设用地的转入中71.5%的面积来自耕地, 说明城市的扩张占用的主要土地利用类型还是耕地。

图2(b)显示, 2010—2015年间, 草地转出最多, 主要转为了耕地和建设用地, 说明草地除了被开垦为耕地外, 还为城市的扩张提供建设用地; 转出次之的未利用地主要转为了耕地和草地; 耕地主要转为了建设用地, 林地主要转为了耕地。这五年内, 转入最多的土地利用类型依旧是耕地, 建设用地转入面积较2005—2010年有较大幅度增长, 表明城市扩张加剧; 建设用地的转入有50%来自耕地, 33.4%来自于草地, 建设用地占用草地的现象在这一时期尤为明显。

图2(c)为2005—2015年间土地利用类型整体转移情况。在这十年间, 耕地、林地和草地三种土地利用类型的转入和转出都较多, 这三种土地利用类型之间的转移占明显优势; 建设用地的转出较少, 转入较多, 说明建设用地处在有一个不断增长的趋势; 相对于其他土地利用类型的转移, 水域较为稳定, 转出和转入数量都相对较少。

4.2 生境质量分析

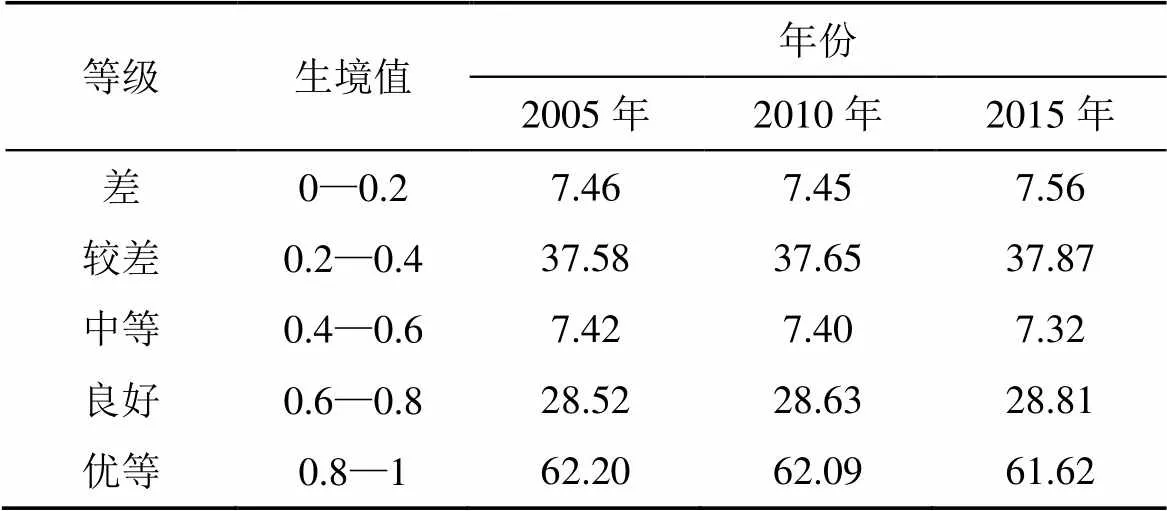

生境质量高低在InVEST模型中表现为0—1之间连续变化的值, 值越接近1, 生境质量越高, 土地开发利用强度越弱, 土地呈现出来的生态效益也就越好。土地开发利用强度越大, 便会导致威胁源的增多和威胁范围的扩大, 进而使土地的生境质量降低。为更好地分析土地利用类型变化对生境质量的影响, 对生境质量值进行量化划分, 在0-1的范围内划分为0—0.2, 0.2—0.4, 0.4—0.6, 0.6—0.8和0.8—1五个区间, 分别对应差、较差、中等、良好和优等五个等级的生境质量, 并统计了各个等级的生境质量所占的面积。

从时间变化来看, 生境质量差的区域面积先小幅度减少后大幅度增加, 生境质量较差的区域面积在十年内一直增加, 生境质量较差和差的区域面积总体呈增长趋势, 后五年的增加幅度大于前五年; 生境质量优等和良好的区域面积总和在前五年基本保持没变, 在后五年呈减少趋势, 这表明东北地区的生境质量在不断恶化, 并且后五年的恶化程度更为严重(表4)。

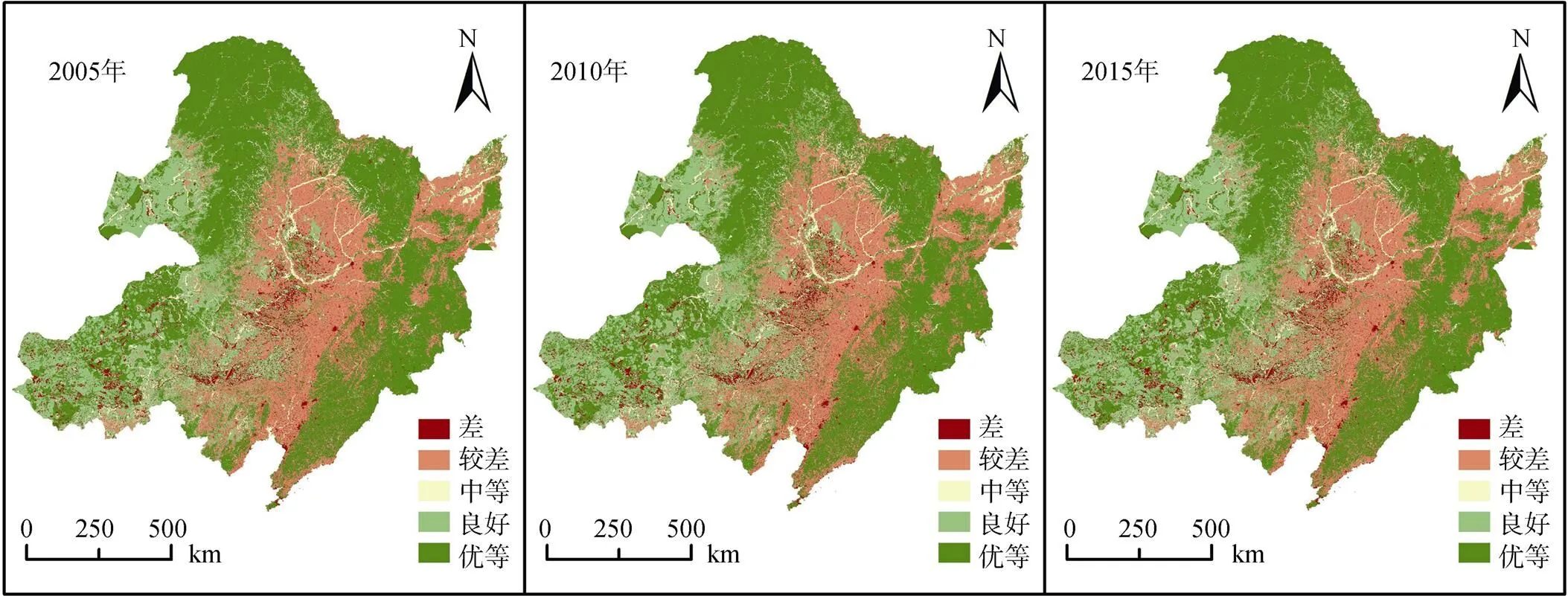

从空间格局来看, 生境质量优等区主要分布在地区边缘地带, 呈半环状分布, 该地带以林地为主, 生物多样性丰富, 人类活动少, 生态保护程度较高; 生境质量良好区主要分布在研究区域西部以及生境质量优等区的周围, 这些地区以草地为主, 生物多样性较丰富, 生态良好; 生境质量中等区与东北地区的河流分布具有明显的相关性; 生境质量较差区集中连片分布在研究区域的中部和东北部, 这两个地区以耕地为主, 农村居民点集中分布, 人类活动产生较多干扰, 生态遭到破坏; 生境质量差区呈散点状分布, 可分为两类情况: 一类是区域内的大中小城市, 以建设用地为主, 生物多样性单一, 人类活动频繁, 干扰严重; 另一类是沙地、盐碱地、裸土地等未利用地, 由于人为干扰、地形和气候原因, 生态环境恶化(图3)。

表4 2005—2015年东北地区各等级生境所占面积(万km2)

图3 东北地区生境质量空间分布

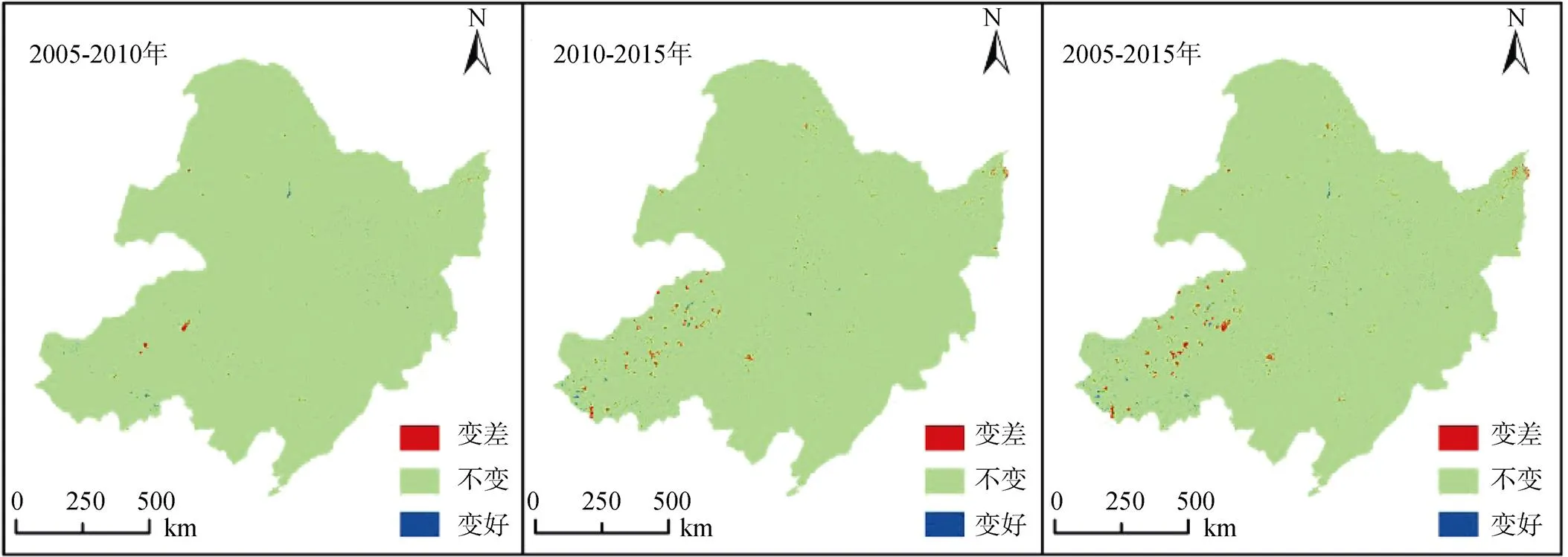

图4 2005—2015年间生境质量变化情况

为更好地研究生境质量的变化, 将2005年、2010年、2015年三个年份生境质量图分别叠加后相减, 得到2005—2010年、2010—2015年和2005—2015年三个时期的生境质量变化情况(图4)。红色区域是生境质量变差的区域, 蓝色区域是生境质量变好的区域, 绿色区域是生境质量没有发生变化的区域。从图中可以看出, 2005—2015年间, 绝大部分区域的生境质量没有发生变化, 变化区域零星存在, 生境质量变差的区域面积大于变好的区域; 在这十年间, 后五年生境质量变化的区域比前五年多, 尤其是生境质量变差的区域明显增多, 说明后五年生境质量的变化更为剧烈, 生境质量下降也更为严重。2005—2010年间, 生境质量变差的区域集中分布在三江平原和内蒙古锡林郭勒草原, 这些地区过度垦殖、不合理利用土地导致草地和耕地的退化、沙化和盐碱化。2010—2015年间, 内蒙古锡林郭勒草原仍存在大面积的生境质量变差现象, 草地遭到了严重的破坏; 三江平原和大兴安岭地区生境质量也在变差, 生境质量的保护重视度不够。

东北地区生境质量整体上存在很大程度的下降, 生境质量下降的区域说明生态环境正在遭受破坏, 生境退化度可以反映出生境质量的下降程度。图5表示东北地区2005、2010、2015年三个年份生境退化度情况, 从图中可以看出, 生境退化度最高的区域出现在城市周边和各个流域, 城市的扩张致使城市周边的耕地和其他土地利用类型变为建设用地, 对生态环境的破坏最为严重, 尤其以沈阳、长春和哈尔滨三大中心城市为代表, 周边的生境质量存在严重的破坏, 流域附近的生态环境比较脆弱, 受到外界干扰后容易被破坏, 生境退化严重; 生境退化度较高的区域集中分布在东北地区的中部和东北部, 这些地区地势平坦, 土地利用类型以耕地为主, 分布有大量的居民点, 生态环境遭到破坏主要受人类活动的影响; 在东北地区的边缘部分, 土地利用类型以草地和林地为主, 生境质量退化并不显著。

5 结论与讨论

本研究以东北地区为研究区域, 选取2005年、2010年和2015年的土地利用数据, 通过ArcGIS软件分析处理得到2005—2015年间三个不同时期土地利用变化情况; 选取耕地、城镇用地、农村居民点和工矿用地作为威胁源, 通过InVEST模型运算得到2005、2010和2015三个年份的生境质量和生境退化度情况, 进行深入分析。主要结论如下:

(1)2005—2015年, 东北地区耕地和建设用地呈不断增长趋势, 耕地和建设用地后五年增速明显快于前五年, 而林地和未利用地总体呈不断缩减趋势; 耕地、林地和草地相互间的转入和转出最为活跃, 建设用地的转入也比较多, 转入的最大来源是耕地和草地, 转出较多的土地利用类型还有未利用地, 大部分转为耕地。

(2)东北地区的生境质量呈现中部地区低边缘地区高的分布格局, 生境质量总体呈下降趋势, 后五年的下降幅度快于前五年; 草原和平原上生境退化度较高, 城市的周边以及流域附近生境质量的退化尤为明显。

东北地区生境质量与土地利用类型存在显著的相关性, 林地和草地的生境质量高, 而耕地和建设用地的生境质量低。随着生产力的发展, 耕地和建设用地增加, 林地和草地减少, 土地利用格局发生了变化, 生境质量也随之改变。

通过分析东北地区土地利用变化对生境质量的影响, 可得到优化东北地区土地利用格局和提升生态环境质量的启示, 为东北地区生态文明建设、全力打造“五位一体”的区域发展格局作进一步探讨。生境质量的降低与林地、草地的减少有密切关系, 应加大政策实施力度, 如建立“林长制”, 分区管理区域林地、草地等生境质量优质地区, 进一步完善生态屏障区资源保障责任体系; 进一步加强对土地利用类型间的转换控制, 减缓转换速度, 减少对生境质量好的土地利用类型的破坏, 防止区内生境质量的降低; 加强景观斑块连续性, 降低区域斑块的破碎度, 形成地类的集聚分布, 对区域生态环境的保护有着重要的作用; 就生境退化度而言, 在城市的周边以及流域附近生境质量的退化程度尤为明显, 对城市的扩张要进行合理的规划和控制, 对流域要进行特殊的保护, 获得更大的生态效益。总之, 东北地区在未来土地利用格局规划中, 要特别注意对林地和草地的保护, 合理控制耕地和建设用地的数量, 优化林地、草地、耕地、建设用地等景观格局, 在追求经济效益的同时也要注重生态效益, 做到人地系统协调发展。

本文仅从土地利用视角对生境质量进行分析, 得到了一些有益于区域生态文明建设的结论。但生境质量作为分析区域生态环境的重要方面, 其内容包含多个方面, 如: 水源涵养、水土保持、碳储量等; 而威胁源不仅是人类经济活动影响, 还包含了不稳定因素下的自然灾害。多元生态功能下的生境质量综合评价模型构建、多重威胁源影响下的生境质量变化如何将是今后需做改进和深入研究的方向。

[1] 王建华, 田景汉, 吕宪国. 挠力河流域河流生境质量评价[J]. 生态学报, 2010, 20(2): 481-486.

[2] FELLMAN J B, HOOD E, DRYER W, et al. Stream physical characteristics impact habitat quality for pacific salmon in two temperate coastal watersheds[J]. Plos One, 2015, 10(7): e0132652.

[3] 黄翔涛. 赣州市土地利用的时空变化格局分析及预测[D].赣州: 江西理工大学, 2015.

[4] 钟莉娜, 王军. 基于InVEST模型评估土地整治对生境质量的影响[J]. 农业工程学报, 2017, 33(1): 250–255.

[5] MCKINNEY M L. Urbanization, Biodiversity, and Conservation[J]. Bioscience, 2002, 52(10): 883–890.

[6] 欧阳志云, 郑华. 生态系统服务的生态学机制研究进展[J].生态学报, 2009, 29(11): 6183–6188.

[7] 卫伟. 陕北杜甫川流域土地利用格局动态变化的研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2004.

[8] 包玉斌, 刘康, 李婷, 等. 基于INVEST模型的土地利用变化对生境的影响——以陕西省黄河湿地自然保护区为例[J]. 干旱区研究, 2015, 32(3): 622–629.

[9] 马良, 金陶陶, 文一惠, 等. InVEST模型研究进展[J]. 生态经济(中文版), 2015, 31(10): 126–131.

[10] MDK L, MATLOCK M D, CUMMINGS E C, et al. Quantifying and mapping multiple ecosystem services change in West Africa[J]. Agriculture Ecosystems & Environment, 2013, 165(1751): 6–18.

[11] 吴健生, 曹祺文, 石淑芹, 等. 基于土地利用变化的京津冀生境质量时空演变[J]. 应用生态学报, 2015, 26(11): 3457–3466.

[12] 刘智方, 唐立娜, 邱全毅, 等. 基于土地利用变化的福建省生境质量时空变化研究[J]. 生态学报, 2017, 37(13): 4538–4548.

[13] 夏天, 吴文斌, 周清波, 等. 基于模型的中国东北地区土地利用时空格局变化研究(英文)[J]. Journal of Geographical Sciences, 2016,26(02): 171–187.

[14] 徐羽, 钟业喜, 冯兴华, 等. 江西省土地利用变化及其对人类活动的响应[J]. 水土保持研究, 2017, 24(1): 181– 186.

[15] 黄从红, 杨军, 张文娟. 生态系统服务功能评估模型研究进展[J]. 生态学杂志, 2013, 32(12): 3360–3367.

[16] 李屹峰, 罗跃初, 刘纲, 等. 土地利用变化对生态系统服务功能的影响——以密云水库流域为例[J]. 生态学报, 2013, 33(3): 726–736.

[17] 潘韬, 吴绍洪, 戴尔阜, 等. 基于InVEST模型的三江源区生态系统水源供给服务时空变化[J]. 应用生态学报, 2013, 24(1): 183–189.

[18] 吴哲, 陈歆, 刘贝贝, 等. InVEST模型及其应用的研究进展[J]. 热带农业科学, 2013, 33(4): 58–62.

[19] 杨园园, 戴尔阜, 付华. 基于InVEST模型的生态系统服务功能价值评估研究框架[J]. 首都师范大学学报(自然科学版), 2012, 33(3): 41–47.

[20] 徐建宁, 孙建国, 陈海鹏. 基于InVEST模型的生境质量评估--以横断山小江流域为例[J]. 安徽农业科学, 2016, 44(15): 105–108.

[21] 肖明. GIS在流域生态环境质量评价中的应用[D]. 海口: 海南大学, 2011.

[22] 陈妍, 乔飞, 江磊. 基于InVEST模型的土地利用格局变化对区域尺度生境质量的评估研究——以北京为例[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2016, 52(3): 553–562.

[23] NELSON E, ENNAANAY D, WOLNY S, et al. InVEST 2.1 Beta User's Guide: Integrated valuation of ecosystem services and tradeoffs a modeling suite developed by the Natural Capital Project to support[M/OL]. http:// Invest.ecoinformatics.org.

[24] NELSON E, MENDOZA G, REGETZ J, et al. Modeling multiple ecosystem services, biodiversity conservation, commodity production, and tradeoffs at landscape scales[J]. Frontiers in Ecology & the Environment, 2009, 7(1): 4–11.

[25] 余新晓, 周彬, 吕锡芝, 等. 基于InVEST模型的北京山区森林水源涵养功能评估[J]. 林业科学, 2012, 48(10): 1–5.

[26] 白杨, 郑华, 庄长伟, 等. 白洋淀流域生态系统服务评估及其调控[J]. 生态学报, 2013, 33(3): 711–717.

[27] 李晓燕, 赵广敏, 李宝毅. 我国东北地区土地资源变化态势分析[J]. 水土保持研究, 2010, 17(5): 68–74.

Effects of land use change on habitat based on InVEST model in Northeast China

YANG Zhipeng, XU Jiawei*, FENG Xinghua, GUO Meng, JIN Yinghua, GAO Xuejiao

School of Geographical Sciences, Northeast Normal University, Changchun 130024, China

Research on habitat quality is one of the important contents of regional ecological civilization construction. Taking Northeast China as the research area, this study analyzed habitat quality change in the perspective of land use evolution based on land use data of 2005, 2010 and 2015. The results are as follows. (1) From 2005 to 2015, cultivated land and construction land increased by 0.77% and 7.51%, respectively, while forest land and grassland decreased by 0.30% and 0.25%, respectively. 64.41% of the newly added cultivated land was transferred from forest land and grassland, and 85.21% of the newly added construction land was transferred from cultivated land and grassland. The degree of land type transfer in the last five years was significantly greater than that in the first five years. (2) The habitat quality was divided into 5 grades: excellent, good, medium, relatively bad, bad. The area of excellent quality habitat decreased by 0.93%, while the area of bad quality habitat increased by 1.34%. The overall quality of regional habitat was declining, and habitat quality decline in 2010-2015 was greater than that in 2005-2010. (3) The correlation between the quality of habitat and the spatial distribution of land use type was significant. The main types of land use in the semi-annular belt at the edge of the area were forest land and grassland, with better habitat quality; in the central and northeastern regions, cultivated land and construction land were concentrated, and habitat quality was lower. (4) Habitat degradation was high around the city and in the vicinity of waters. Expansion of construction land and protection of waters should be paid attention to.

land use change; habitat quality; InVEST model; Northeast China

10.14108/j.cnki.1008-8873.2018.06.018

X826

A

1008-8873(2018)06-139-09

2017-11-25;

2017-12-19

国家自然科学基金项目( 41171072; 41571078)

杨志鹏(1992—), 男, 硕士研究生, 从事土地利用变化研究, E-mail: yangzp315@nenu.edu.cn

许嘉巍, 男, 博士, 教授, 从事自然地理学研究, E-mail: xujw634@nenu.edu.cn

杨志鹏, 许嘉巍, 冯兴华, 等. 基于InVEST模型的东北地区土地利用变化对生境的影响研究[J]. 生态科学, 2018, 37(6): 139-147.

YANG Zhipeng, XU Jiawei, FENG Xinghua, et al. Effects of land use change on habitat based on InVEST model in Northeast China[J]. Ecological Science, 2018, 37(6): 139-147.